- 投稿日:2020-03-24T22:42:48+09:00

C/C++を使っているRustのコンソールアプリのReact SPA化

Emscriptenを使って、C/C++に依存しているRustのコンソールアプリをReact SPA化した時のメモ。

環境構築

emcc

emccというEmscriptenコンパイラのフロントエンドが必要で、そのためにemsdkのインストールが必要。emsdkのインストールと有効化

https://emscripten.org/docs/getting_started/downloads.html

に従って、emsdkのインストールとアクティベイトをした上で、ビルドを実行するshell上で、emsdk_envを実行して、emccを使えるようにする必要がある。# shellを開くたびに実行が必要 $ . ./emsdk/emsdk_env.shビルド

targetに

wasm32-unknown-emscriptenを指定して、cargoでビルド。CARGO_BUILD_RUSTFLAGSを使って、emccのオプションを指定。$ CARGO_BUILD_RUSTFLAGS="内容は後述" cargo build --target=wasm32-unknown-emscripten --releaseビルドが成功すると、Cargo.tomlで指定したパッケージ名で、2つのファイルが作られる

ファイル名 説明 [パッケージ名].js JavaScriptからWebAssemblyを使うためのグルーコード [バッケージ名].wasm WebAssembly本体 emccオプションの指定方法

-C link-arg=...の形で、CARGO_BUILD_RUSTFLAGSの中で指定する。空白がある場合にはバラして別々にする必要があるので注意が必要。

例えば、-s ASYNCIFYを指定したい場合は、-C link-arg=-s -C link-arg=ASYNCIFYとなる。C/C++部分のビルド

C/C++部分については事前に、

emconfigureとemmakeで、configureとmakeをラップして実行して、別途ソースからLLVMのbitcodeにビルドしておく必要がある。em...は元のスクリプトの環境変数を書き換え等を行ってbitcodeを出力するスクリプトに変換するためのツール。.libsディレクトリにbitcodeを含んだファイルが出力される。下の様に実行する。詳細はこちら、https://emscripten.org/docs/compiling/Building-Projects.html#building-projects

$ ./emconfigure ./configure $ ./emmake make更に、そのbitcodeをリンクできるように、bitcodeがあるディレクトリへのパスをemccオプションで指定する。

-L native=[レポジトリへのパス]/.libsうまく行かない場合

結構な割合で依存ライブラリのビルドに失敗したので、エラーメッセージを見でケースバイケースで対処した。大きく分けて下の2つの方法で問題が解決できた。

configureスクリプトのパラメーターの調整

configureスクリプトに然るべきパラメーターを与えることでうまく行く場合があった。例えば以下のようなもの。

- assemblyはサポートされないので、使わないようにする。

- アーキテクチャーはgenericなものを選択する

- c++のサポートをオンにする

ソースコードの修正(C/C++もRustも)

ソースコードの一部がなんらかの理由でWebAssemblyにできない場合があったので、以下のような形で解消した。

- 使われていないコードを消す

- スレッドを使っているコードを使わないように書き直す。C/C++の場合は、

USE_PTHREADS=1というオプションがあるので、これで動かせる場合もありそうだが、自分のケースではうまく行かなかった。まだ実装が不十分なので。。という内容の開発者の書き込みもあった。詳細はこちら、https://emscripten.org/docs/porting/pthreads.html- JavaScriptでコードを置き換えた

- 戻り値が省略されている等、一致しないシグネチャーを合わせた

などなど

修正した依存ライブラリの組み込み

直接依存していないものも含めて、修正済みの依存ライブラリをパッケージに組み込むには、Cargo.tomlで以下のような形で、patch指定をする必要が有る。

creates-ioから取得しているライブラリ

[patch.crates-io] some-library = { path = "./dependency/some-library" }github等から取得しているライブラリ

[patch."https://github.com/foo/some-library"] some-library = { version = "0.5.0", path = "./dependency/some-library" }その他

- Cargo.tomlに

edition = "2018"がないとビルドできなかった。JavaScriptとRustの相互呼び出し

RustからJavaScriptの関数を呼び出す

グローバルな名前空間で定義したJavaScriptの関数を、Rust側から呼び出せる。

Rustからは、emscripten_run_script*にJavaScriptを書いた文字列を渡すと、JavaScript上でevalしてくれる。結果を返すタイプの関数であれば、その結果も返してくれる。

関数 戻り値 emscripten_run_script_string *const std::os::raw::c_char emscripten_run_script_int std::os::raw::c_int emscripten_run_script なし 他に試していない関数がいろいろとここに、https://emscripten.org/docs/api_reference/emscripten.h.html

以下は例。

JavaScript

function foo(s: string) { console.log(s) } window.foo = foo // global関数にRust

use std::ffi::CString; extern "C" { pub fn emscripten_run_script(s: *const std::os::raw::c_char); } pub fn set_status(s: &str) { unsafe { let script = CString::new(format!("foo({:?})", s)).unwrap(); emscripten_run_script(script.as_ptr()); } }JavaScriptからRustの関数を呼び出す

emccのオプションに、

-s EXTRA_EXPORTED_RUNTIME_METHODS=['cwrap']の追加して、

グルーコードが提供するcwrapという関数を使って、関数をJavaScript側で定義する。

cwrapの最後の引数に{ async: true }を指定するとPromise<戻り値の型>を返すようになる。省略すると戻り値の型を返す。戻り値をvoidにしたい場合はnullでOK。const foo = Module.cwrap("foo" /* 関数名*/, "string" /* 戻り値の型 */, ["string", "number"] /* 引数の型 */, { async: true })`Promise化のためには、emccオプションに

-s ASYNCIFYの追加が必要。更に、emccのオプションの

EXPORTED_FUNCTIONSのリストに、-s EXPORTED_FUNCTIONS=['_foo']のように、関数名の先頭にアンダースコアーをつけたものを指定する必要が有る。これがないと最適化で呼び出す関数が消されるらしい。Rust側

use std::os::raw::{c_char, c_int}; #[no_mangle] pub extern fn foo(name: *const c_char, age: c_int) -> *const c_char { ... }c_charポインタからStringへの変換

例

let s = CStr::from_ptr(some_c_char_ptr).to_str().unwrap();相互に渡せる型

JavaScript Rust number c_int string *const c_char byte array *const c_int (メモにないので未確認。 バイト列へのポインタだったと記憶) React SPAへのwasmの組み込み

以下、webpackを使っている想定。必要なファイルは、wasm本体とグルーJSのみ。

必要なemccオプション

以下のビルドオプションを追加。

オプション 説明 -s MODULARIZE=1モジュールの形でグルーJSを出力 -s ENVIRONMENT=webブラウザがサポートしないコードを出力しない wasmのロード

タイミング

ルートコンポーネントの

componetDidMountあたり。方法

グルーJSでdefault exportされている関数を呼び出す。その戻り値を使うと、wasmとやり取りすることが出来るようになる。

仕組み

グルーJSは、自身でwasmをロードする。デフォルトではローカルファイルシステムにwasmがある前提でロードするので、

locateFileフックを使って、wasmファイルへのパスをURLに変換した上で、webpackのfile-loaderで、そのURLにあたる場所にwasmファイルを、内容変えずに出力する必要がある。そうすると、グルーJSはwasmをネットワーク経由でロードする。Webpackの設定

module: { rules: [ ... { test: /\.wasm$/, type: "javascript/auto", // これがないと必要なヘッダがないとエラーになる loader: "file-loader", options: { name: '[name]-[hash].[ext]' // ブラウザにキャッシュされないようにhashを含める } } ]wasmをロードするコード

const glue = require("[グルーJSへの相対パス]/foo.js") const wasm = require("[wasm本体への相対パス]/foo.wasm") componentDidMount() { const module = glue({ locateFile(path: string) { // convert from source wasm file name to asset url if (path === "foo.wasm") { return `${ファイル名部分を除いたwasmファイルのURL}/${wasm.default}` // wasm.defaultにはhashが含まれた実際にwebpackが出力したファイル名が入る } return path } }) module.onRuntimeInitialized = () => { // wasmが使用可能になると、この関数が呼び出される。 } }アプリのレスポンスの改善

wasm側のコードが動いている間は、ブラウザ側のイベントループが止まってしまうので、実行に時間がかかるコードを動かす場合は、画面が固まってしまうが、

extern "C" { pub fn emscripten_sleep(i: std::os::raw::c_int); }で、emscripten_sleepへのbindingを作って、

emscripten_sleep(1);をRust側で呼び出すと、その時点で、一時的にブラウザ側に処理を戻すことができる。

なお、emccオプションに-s ASYNCIFYの追加が必要。非同期イベントループ

wasm側で非同期のイベントループを作って、1ループごとに処理をブラウザに戻すこともできる。

Rustのコードを1から作るのなら、この形で作るのが良さそう。以下の様に1ループ分の処理を実行する関数を定義して、emscripten_set_main_loopに渡せば良い。fn f() { // 1ループ分の処理 } fn main() { ... emscripten_set_main_loop(f, 60 /* fps */, 1 /* 1 for infinite loop */); ... }細かい説明はここに、

https://emscripten.org/docs/porting/emscripten-runtime-environment.html

- 投稿日:2020-03-24T17:41:38+09:00

【Typescript】Union型のType Guardは分割代入するとうまく動かない件

TypescriptのType Guardはまあまあ優秀ですが、動かない時もある、というお話です。

うまく動くコード

interface StringValue { isString: true; value: string; } interface NumberValue { isString: false; value: number; } type ValueObject = StringValue | NumberValue; function getString(obj: ValueObject): string { if (obj.isString) { return obj.value; // obj.valueの型はstring } return (obj.value + 10).toString(); // obj.valueの型はnumber }うまく動かないコード

分割代入します

interface StringValue { isString: true; value: string; } interface NumberValue { isString: false; value: number; } type ValueObject = StringValue | NumberValue; function getString(obj: ValueObject): string { const { isString, value } = obj; if (isString) { return value; // obj.valueの型はstring | number // Type 'number' is not assignable to type 'string'. } return (value + 10).toString(); // obj.valueの型はstring | number // Operator '+' cannot be applied to types 'string | number' and 'number'. }分割代入は大変便利ですが、Union型を利用する場合は気をつけましょうということでした。

なぜ?

この件に関するIssue (3年以上前ですが)に詳細が有りました。これはバグではなく仕様です。

once an object is destructed, the compiler can no longer make any assumptions about the relationships between the parts. Doing so requires data-flow analysis and alias tracking which is not trivial tasks.

一度オブジェクトが分割されると、コンパイラーはその分割された部分の関係についていかなる仮定もすることができなくなる。そのようにするには、データフローの分析とaliasの追跡が必要となり、それは簡単なタスクでは無い。

(おまけ)ESLint Plugin Reactのreact/destructuring-assignmentについて

私が使っていたESLintの設定の一つで、Reactのpropsは利用前に必ず分割代入されなければならないというものでした。

const Comp: React.FC<{value: string}> = ({ value }) => ( <> {value} </> ); const Comp1: React.FC<{ value: string }> = ({ value }) => <>{value}</>; // OK const Comp2: React.FC<{ value: string }> = props => <>{props.value}</>; // Must use destructuring props assignment普段使う分にはこのルールは問題無いのですが、propsの型がUnion型の時に上記のような問題が発生する場合があります。したがって、個人的にはOFFにすることをお勧めします。(plugin:react/recommendedを利用している方は含まれていないので心配無用です)

- 投稿日:2020-03-24T07:01:56+09:00

AWS Amplify 初めてみる編

AWS Apmlifyは、モバイルアプリケーションとウェブアプリケーションを構築するためのAWSがOSSで公開する開発プラットフォームです。

簡単に言えば、AWSでもFirebaseみたいにバックエンドはお任せでフロントだけ開発できるようにしてくれるフレームワークみたいなやつです。

あくまでもプラットフォームなので、AWS Amplify == Firebaseではないです。↓AWSのページ

https://aws.amazon.com/jp/amplify/↓公式ドキュメント

https://aws-amplify.github.io/docs/今回は、Apmlifyの概要とプロジェクトの作成からデプロイまで軽く触ってみます。

AWS Apmlifyとは

AWSのサービスを用いた、Web・モバイルアプリを最速でリリースするための開発プラットフォームです。

React, Vue, AngularなどでのSPAや、Gatsby, Hugoなどの静的サイトジェネレーターを用いたWebアプリケーションを最速で開発するためのプラットフォームと紹介されています。

アプリケーション開発者はフロントエンドの開発に集中でき、バックエンドとインフラはAWSにサーバーレスでお任せできます。

さらに、CI/CD環境の構築も自動で構築してくれます。このあたりはFirebaseとよく似ています。

AWSのサービスを駆使して同等な環境を構築できますが、175個もあるサービスから選定してアーキテクトするのはかなり時間がかかります。

そのコストをAmplifyが解決してくるということです。AWS Amplifyの以下のような特徴があります。

- 最速でアプリを開発できる

- スケールするアプリを開発できる

- 簡単にアプリを開発できる

サービスの立ち上げからグロースまでを行うことができることが特徴です。

構成

AWS AmplifyはAWSの様々なサービスやツールで構成されています。

そのため、AWS Amplifyで提供されているサービスやツールをまとめてAmplifyファミリーと呼ばれています。

Amplifyファミリーは以下の構成になっています。

- Framework

- CLI

- Developer Tools

Amplify Framework

ライブラリ、UIコンポーネント、CLIを含むOSSのクライアントフレームワーク。SDKとコンポーネントが一緒になったみたいなものです。

Amplify Framreworkは、クライアントがAWSのバックエンドと連携するための処理を数行で実装できるようにするフレームワークです。

以下のようなサービスが提供されています。

- クライアントライブラリ(JavaScript・iOS・Android)

- UIコンポーネント

- Amplify DataStore

- Amplify CLI

クライアントライブラリ

Amplify for JavaScript / iOS / Andoridとして各クラインとごとにライブラリを提供しています。(iOS/Androidはプレビュー版)

特徴としては、

- AWSバックエンドと簡単に統合できるクライアントライブラリ

- React / Vue / AngularといったWebフレームワークやiOS / Androidに対応

- カテゴリベースで直感的な実装ができるインターフェイス

があげられます。SDKのラッパーのような役割だと思ってもらえれば。

UIコンポーネント

各フレームワーク向けにUIコンポーネントライブラリを提供しています。React, React Native, Angular, Ionic, Vue向けに提供されています。

例えば、ユーザー認証用のUIを追加する場合、UIコンポーネントがあると予め用意された認証UIをさくっと実装できますが、ない場合は全て自らUIとその機能を実装する必要があります。

この後で少し触りますが、一瞬で認証機能を構築することができます。AWS DataSotre

マルチプラットフォームなクライアント向けのストレージエンジを提供します。

AWS上にバックエンドを用意しなくても、GraphQL経由で自動的にアプリケーション・バックエンドのデータを同期することができます。

Amplifyでのバックエンドの実装は、AWS AppSyncを使用したGraphQL APIがデフォルトの選択肢になっています。

API GateawayとAWS Lambdaを使用したREST APIに変更することもできます。

DataStoreはオフラインに対応しています。Amplify CLI

AWSでサーバーレスなバックエンドを構築・管理するためのCLIツール。コマンドを実行して対話的に質問に回答するだけで、サーバーレスなバックエンドを構築することができます。

バックエンドとの接続に必要な設定ファイルやソースコードの一部を自動で生成することができます。Amplify CLIがない場合、

- AWSのバックエンドをGUIから手動で構築しないといけない

- AWS CloudFormationやAWS SAMなどで、バックエンドをモデル化し自動で構築する

といった「やりたいこと」の実現手法を知っていれば構築できるやり方です。

しかし、GUIで構築する場合は手順書を用意する必要があり、AWSのGUIが変更されると手順書も更新しなければなりません。また、手順書がなければAWSが初めての方は調べながら構築する必要があり時間がかなりかかります。

また、CloudFormation、AWS SAM、以前紹介したServerless Frameworkなどを使用する場合は、手動で構築する問題を解決できますが、CloudFormationの記法を知らなければ、どのようなバックエンド構成かを理解するのに時間がかかります。一方のAmplify CLIは「やりたいこと」から実現する手法を構築してくれます。

例えば認証機能を追加した場合は、amplify add authとするだけでAWSの各サービスを組み合わせて認証機能のバックエンドを構築することができます。Developer Tools

フロントエンドとバックエンドに対してビルド、テスト、デプロイ、ホスティングを容易に実現できるAWSサービス群のことです。

以下のサービスで構成されています。

- AWS Amplify Console

- AWS Device Farm

AWS Amplify Consoleは、SPAとSSGによるフルスタックなWebアプリ向けCI/CD環境構築とホスティングを行うことができます。

Gitリポジトリを接続するだけで、WebアプリケーションのためのCI/CDパイプラインを簡単に構築でき、さらにホスティングまでできちゃう、といったところでしょうか。ここはまだあまり理解できていません。Amplifyの紹介は以上です。

ではAmplifyファミリーのFrameworkを使用して、認証機能とGraphQLでのバックグラウンドを構築していこうと思います。AWS Amplify実践

AWS Amplifyのインストール

では早速Amplify CLIをインストールしていきます。

$ npm install -g @aws-amplify/cli $ amplify -v 4.16.1 $ amplify configure

amplify configureを起動すると、AWSのログイン画面がブラウザで表示されます。この辺はFirebaseとほぼ一緒ですね。

ルートユーザーでも、IAMユーザーでもログインできます。

ログインしたらコンソールに戻って、エンターキーを押してください。ログインすると、Amplifyで使用するリージョンを聞かれます。使用するリージョンを決定してください。

Specify the AWS Region ? region: ap-northeast-1次に、ユーザー名を聞かれます。これは、IAMユーザーを聞かれていますので、作成していなければそのまま実行します。

Specify the username of the new IAM user: ? user name:すると、AWS IAMのユーザー作成の画面が表示されます。ここからは、普通にIAMユーザーを作成していきます。

プログラムによるアクセスのみ許可- アクセス権限はとりあえず

AdministratorAccessで- タグはお好みで追加

ユーザーを作成すると、アクセスキーとシークレットアクセスキーを取得することができます。念のためCSVファイルをダウンロードして大切に保管してださい。

ユーザーを作成できたら、先ほど取得したアクセスキーとシークレットアクセスキーを設定します。

Enter the access key of the newly created user: ? accessKeyId: (<YOUR_ACCESS_KEY_ID>) ? secretAccessKey: (<YOUR_SECRET_ACCESS_KEY>)次にプロファイル情報の名前を聞かれますが、任意の名前で大丈夫です。すでにAWS CLIなどがインストールされていて、プロファイル情報がある場合は上書きされます。

This would update/create the AWS Profile in your local machine ? Profile Name: (default)以上で初期設定は環境です、

Successfully set up the new user.Reactアプリケーションの作成

検証用アプリケーションは

Reactで実装していきます。まずはReactアプリケーションを作成します。$ npx create-react-app amplify-todo $ cd amplify-todoこのタイミングで、いらないファイルは消しておきましょう。

Amplifyプロジェクトの構築

Amplifyのプロジェクトを立ち上げて初期化します。プロジェクトを初期化するには

amplify initコマンドを実行します。$ amplify init ? Enter a name for the project amplify-todo ? Enter a name for the environment dev ? Choose your default editor: Visual Studio Code ? Choose the type of app that you're building javascript Please tell us about your project ? What javascript framework are you using react ? Source Directory Path: src ? Distribution Directory Path: build ? Build Command: npm run build ? Start Command: npm start Using default provider awscloudformation For more information on AWS Profiles, see: https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-multiple-profiles.html ? Do you want to use an AWS profile? Yes ? Please choose the profile you want to use default上記のように必要な情報を聞かれるので、プロジェクトに沿った回答をします。

コマンドの実行が完了すると、amplifyディレクトリとsrc/aws-exports.jsファイルが作成されます。// WARNING: DO NOT EDIT. This file is automatically generated by AWS Amplify. It will be overwritten. const awsmobile = { "aws_project_region": "ap-northeast-1" }; export default awsmobile;Amplify CLIの初期設定で設定したリージョンが指定されています。プロジェクトの初期化は以上で完了です。

認証機能の追加

Amplifyプロジェクトの初期化ができたので、次は認証機能を追加します。

まずは、Amplifyの認証機能を追加するコマンドを実行します。Apmlifyに機能を追加する場合は、

amplify add <機能>コマンドで追加します。

今回はメールアドレスで認証を行うため、ログイン方法にEmailを選択します。$ amplify add auth Using service: Cognito, provided by: awscloudformation The current configured provider is Amazon Cognito. Do you want to use the default authentication and security configuration? Default configuration Warning: you will not be able to edit these selections. How do you want users to be able to sign in? Email Do you want to configure advanced settings? No, I am done.設定が成功したら、

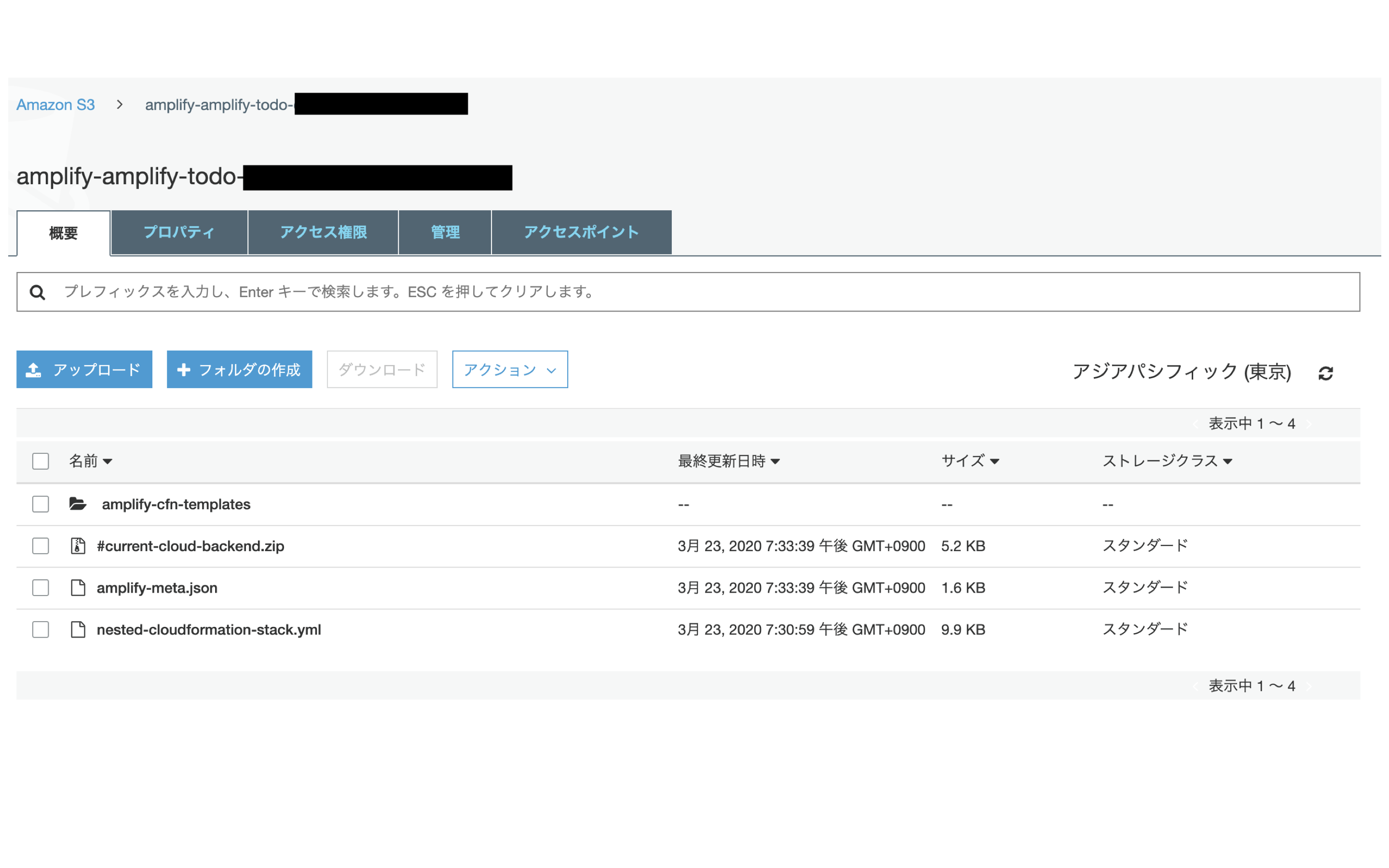

amplify pushコマンドで認証機能をクラウドに反映します。$ amplify push Current Environment: dev | Category | Resource name | Operation | Provider plugin | | -------- | ------------------- | --------- | ----------------- | | Auth | amplifyuser751c3c76 | Create | awscloudformation | ? Are you sure you want to continue? Yesコマンドの実行が完了するとS3のバケットに最新のCloudfrontのテンプレートファイルなどがアップデートされます。

次に、ReactのアプリケーションにAmplifyライブラリをインストールします。

$ yarn add aws-amplify aws-amplify-react

src/App.jsにAmplifyライブラリの設定を追加します。

signUpConfigには、ユーザーを登録する際に必要な情報を指定することができます。

詳しい設定方法は公式ドキュメントを参照してください。https://aws-amplify.github.io/docs/js/react#signup-configuration

src/App.jsimport React from 'react'; import Amplify, { Auth } from "aws-amplify"; import awsmobile from "./aws-exports"; import { withAuthenticator } from "aws-amplify-react"; // Amplifyの設定を行う Amplify.configure(awsmobile) // SingUp時に、メールアドレスとパスワードを要求する const signUpConfig = { header: 'Sign Up', hideAllDefaults: true, defaultCountyCode: '1', signUpFields: [ { label: 'User Name', key: 'username', required: true, displayOrder: 1, type: 'string' }, { label: 'Email', key: 'email', required: true, displayOrder: 2, type: 'string' }, { label: 'Password', key: 'password', required: true, displayOrder: 3, type: 'password' } ] } // SingOut function signOut(){ Auth.signOut() .then() .catch(); } function App() { return ( <React.Fragment> <button onClick={signOut}>Sign out</button> <div> Hello World </div> </React.Fragment> ); } // Appコンポーネントをラップする export default withAuthenticator(App,{signUpConfig});これで、コンポーネントを開く前にユーザーのメールアドレスでログイン画面が表示されます。ローカルで確認してみます。

$ npm start

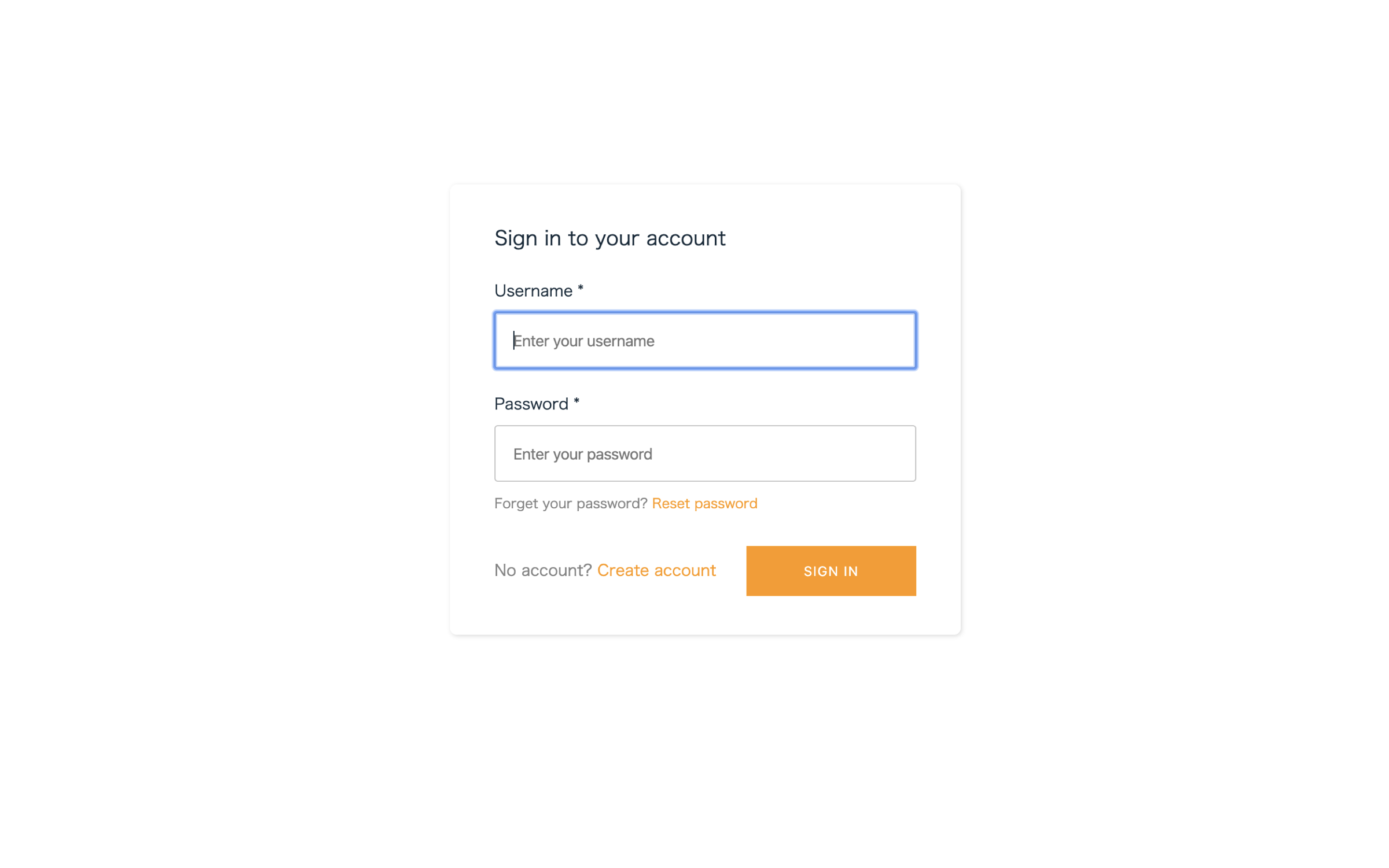

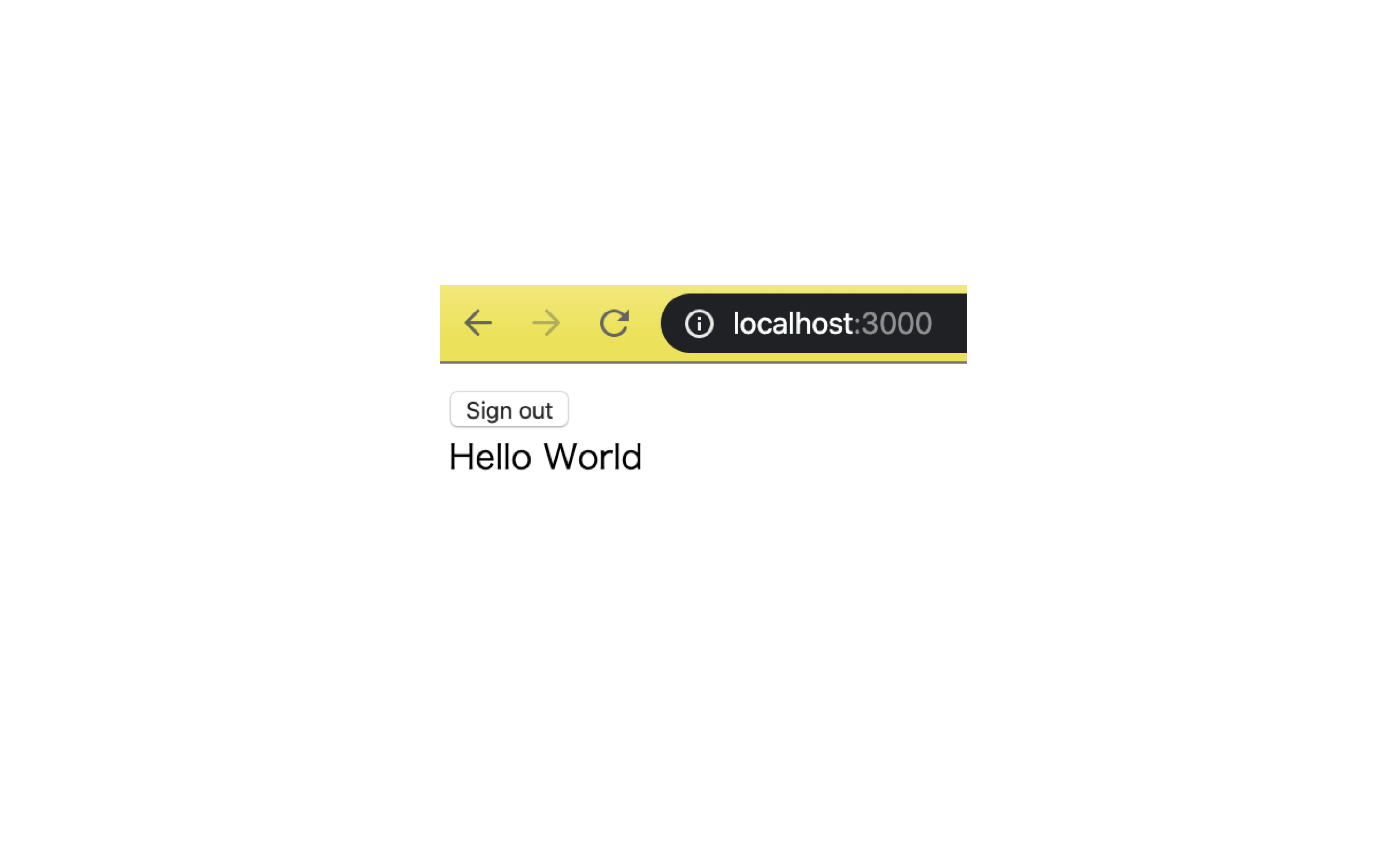

http://localhost:3000/にアクセスすると、次の画面が表示されます。

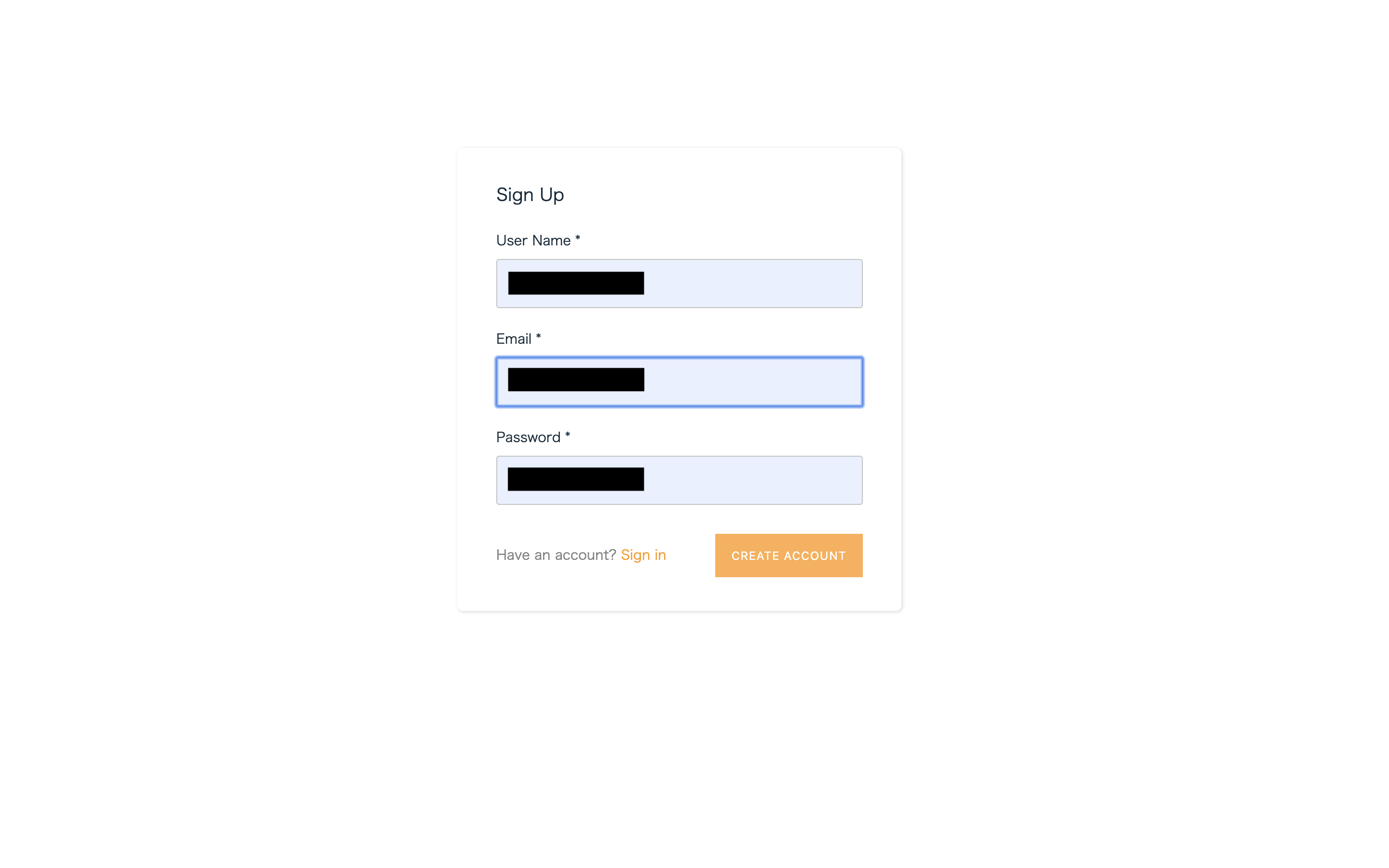

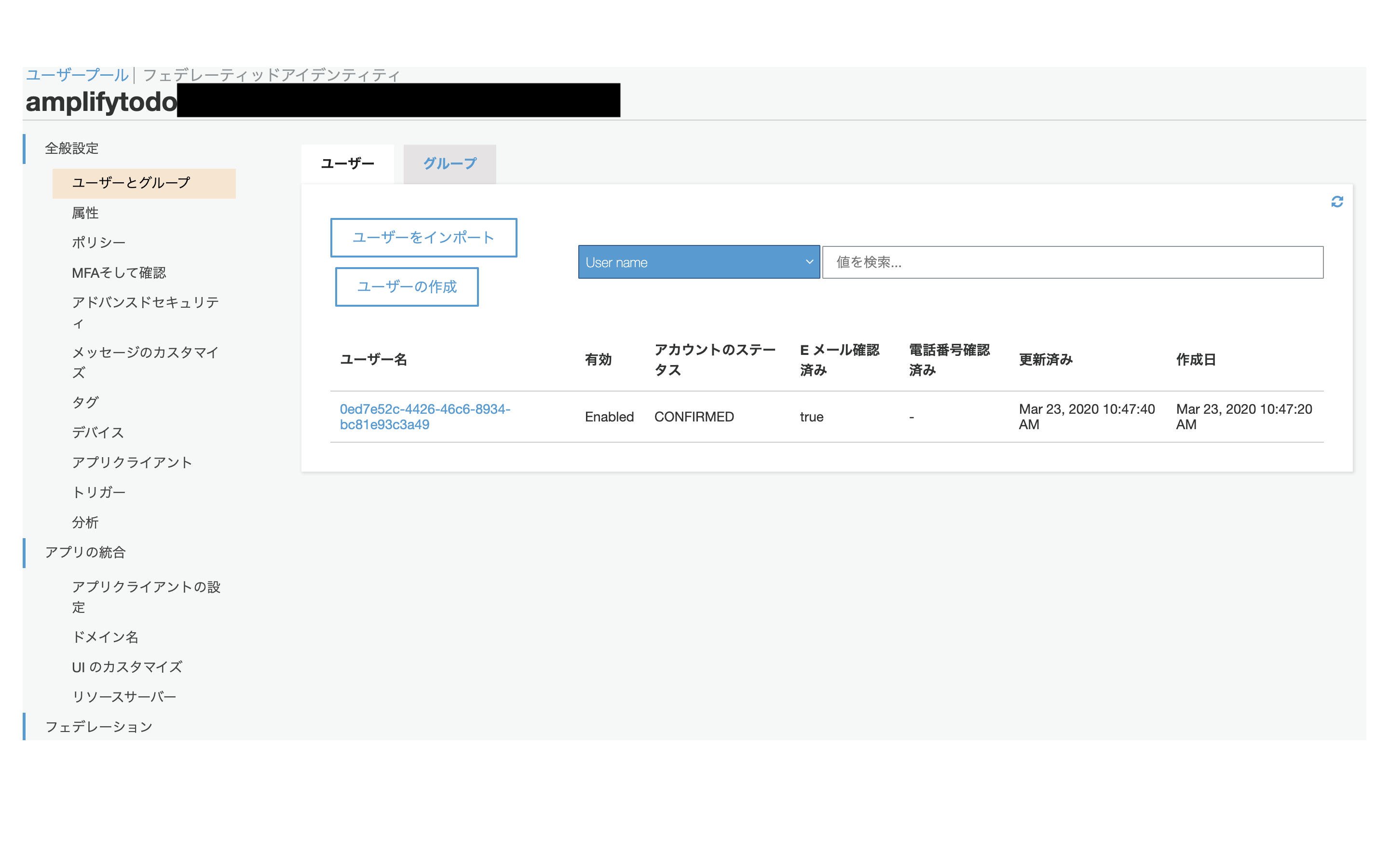

Create accountをクリックしアカウント作成画面でアカウントを作成し、ログインしてみます。作成したユーザーは、Cognitoに作成されています。

- 画面

- Cognito

Hello Worldの画面が表示されます。サイトを公開する

apmlify add hostingでS3での静的ウェブホスティングを有効にします。バケット名には、何も指定しない場合デフォルトでユニークなバケットを作成してくれます。$ amplify add hosting ? Select the plugin module to execute Amazon CloudFront and S3 ? Select the environment setup: PROD (S3 with CloudFront using HTTPS) ? hosting bucket name Static webhosting is disabled for the hosting bucket when CloudFront Distribution is enabled. You can now publish your app using the following command: Command: amplify publishホスティングを有効した後に、

amplify publishを実行し、アプリケーションをビルドしデプロイします。$ amplify publish ✔ Successfully pulled backend environment dev from the cloud. Current Environment: dev | Category | Resource name | Operation | Provider plugin | | -------- | ------------------- | --------- | ----------------- | | Auth | amplifyuser751c3c76 | No Change | awscloudformation | | Hosting | S3AndCloudFront | No Change | awscloudformation | ? Are you sure you want to continue? Yes ~ 省略 ~ ✔ Uploaded files successfully. Your app is published successfully. https://×××××××××××××.cloudfront.net最後に表示されるURLにアクセスしてみてください。先ほど作成した画面が、CloudFrontで公開されています。

これで、プロジェクトの作成からデプロイまでが完了です。バックエンドのGraphQLを追加する

認証機能を設定できたので、データベースにデータを永続化し、バックエンドAPIを追加します。

まずは、

amplify addでGraphQLを選択肢API機能を追加します。

認証形式にAmazon Cognito User Poolを選択すると、先ほど作成したユーザー情報を用いた認証を使用することができます。$ amplify add api ? Please select from one of the below mentioned services: GraphQL ? Provide API name: amplifytodo ? Choose the default authorization type for the API Amazon Cognito User Pool Use a Cognito user pool configured as a part of this project. ? Do you want to configure advanced settings for the GraphQL API No, I am done. ? Do you have an annotated GraphQL schema? No ? Do you want a guided schema creation? No ? Provide a custom type name Todo

amplify statusで確認します。$ amplify status amplify status 11:12:55 Current Environment: dev | Category | Resource name | Operation | Provider plugin | | -------- | ------------------- | --------- | ----------------- | | Api | AmplifyUserAPI | Create | awscloudformation | | Auth | amplifyuser751c3c76 | No Change | awscloudformation | | Hosting | S3AndCloudFront | No Change | awscloudformation |APIが追加されていることがわかります。

@modelの作成

@modelが付与されたオブジェクトは、エンティティとしてAmazon DynamoDBに保存されます。@modeの単位でテーブルが作成されるイメージです。

TODOアプリ用に、モデルを作成していきます。

amplify/backend/api/amplifytodoディレクトリにschema.graphqlファイルが作成されています。

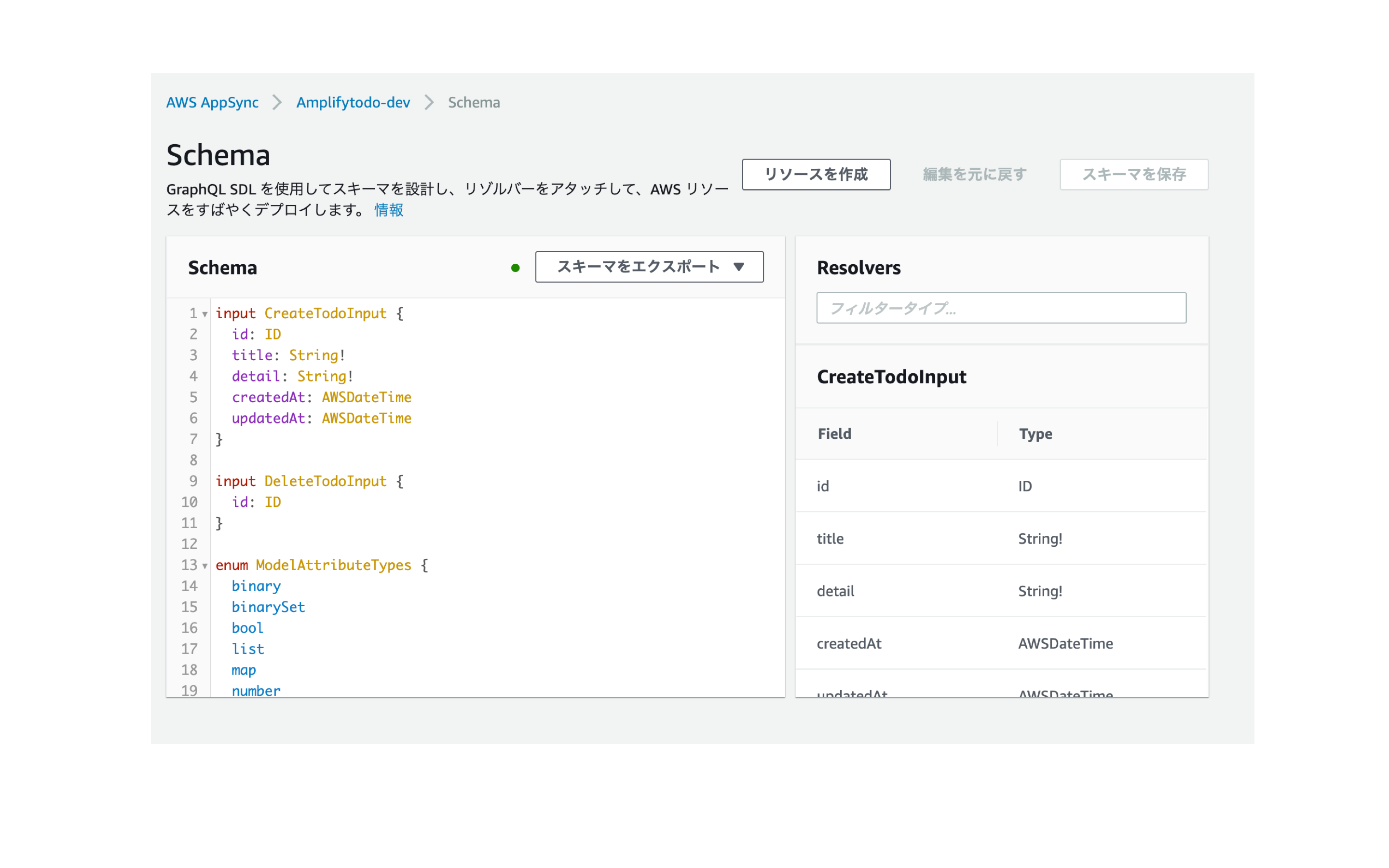

それを以下のように書き換えます。amplify/backend/api/amplifytodo/schema.graphqltype Todo @model { id: ID! title: String! detail: String! createdAt: AWSDateTime updatedAt: AWSDateTime }この状態で、

amplify pushをしてみます。一旦全てデフォルトの値で設定します。$ amplify push ? Do you want to generate code for your newly created GraphQL API Yes ? Choose the code generation language target javascript ? Enter the file name pattern of graphql queries, mutations and subscriptions src/graphql/**/*.js ? Do you want to generate/update all possible GraphQL operations - queries, mutations and subscriptions Yes ? Enter maximum statement depth [increase from default if your schema is deeply nested] 2 ~省略~ ✔ Generated GraphQL operations successfully and saved at src/graphql ✔ All resources are updated in the cloud GraphQL endpoint: https://×××××××××××××.appsync-api.ap-northeast-1.amazonaws.com/graphqlGraphQL Endpointが表示されれば成功です。

AppSyncとDynamoDBのページでリソースが作成されているか確認してみてください。

- AppSync

- DynamoDB

ではTODOを追加、確認できるようにしていきます。

まずはライブラリを追加します。$ npm install @aws-amplify/api @aws-amplify/pubsub

src/App.jsを以下のように書き換えます。import React, {useState, useEffect, useReducer } from 'react'; import Amplify, { Auth } from 'aws-amplify'; import API, { graphqlOperation } from '@aws-amplify/api'; import { withAuthenticator } from 'aws-amplify-react' import { createTodo } from './graphql/mutations'; import { listTodos } from './graphql/queries'; import { onCreateTodo } from './graphql/subscriptions'; import awsconfig from './aws-exports'; Amplify.configure(awsconfig); const GET = 'GET'; const CREATE = 'CREATE'; const initialState = { todos: [], }; const reducer = (state, action) => { switch (action.type) { case GET: return {...state, todos: action.todos}; case CREATE: return {...state, todos:[...state.todos, action.todo]} default: return state; } }; function signOut(){ Auth.signOut() .then() .catch(); } function App() { const [state, dispatch] = useReducer(reducer, initialState); const [user, setUser] = useState(null); const [title, setTitle] = useState(null); const [detail, setDetail] = useState(null); function onChange(e){ if(e.target.id === 'title'){ setTitle(e.target.value); } if(e.target.id === 'detail'){ setDetail(e.target.value); } } async function create(e) { e.preventDefault(); setTitle('') setDetail('') const todo = { title:title, detail:detail }; await API.graphql(graphqlOperation(createTodo, { input: todo })); } useEffect(() => { async function getUser(){ const user = await Auth.currentUserInfo(); setUser(user); return user } getUser(); async function getData() { const todoData = await API.graphql(graphqlOperation(listTodos)); dispatch({ type: GET, todos: todoData.data.listTodos.items }); } getData(); const subscription = API.graphql(graphqlOperation(onCreateTodo)).subscribe({ next: (eventData) => { const todo = eventData.value.data.onCreateTodo; dispatch({ type: CREATE, todo }); } }); return () => subscription.unsubscribe(); }, []); return ( <div className="App"> <p>user: {user!= null && user.username}</p> <button onClick={signOut}>Sign out</button> <div> <table border="1" style={{'border-collapse': 'collapse'}}> <tr> <th>No</th> <th>Title</th> <th>Detail</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td><input id='title' type='text' onChange={onChange} value={title}/></td> <td><input id='detail' type='text' onChange={onChange} value={detail}/></td> <th><button onClick={create}>New</button></th> </tr> {state.todos && state.todos.map((todo,index) => { return( <tr key={todo.id}> <td>{index + 1}</td> <td>{todo.title}</td> <td>{todo.detail}</td> <td>{todo.createdAt}</td> </tr> ) })} </table> </div> </div> ); } const signUpConfig = { header: 'Sign Up', hideAllDefaults: true, defaultCountyCode: '1', signUpFields: [ { label: 'User Name', key: 'username', required: true, displayOrder: 1, type: 'string' }, { label: 'Email', key: 'email', required: true, displayOrder: 2, type: 'string' }, { label: 'Password', key: 'password', required: true, displayOrder: 3, type: 'password' } ] } export default withAuthenticator(App, { signUpConfig: signUpConfig });ローカルで実行してみます。

$ npm startブラウザでサイトを立ち上げて確認してみます。

TODOが追加できていることがわかります。DynamoDBのコンソールでも確認してみてください。

作成したTODOが追加されています。簡単ですが、GraphQLのバックグラウンドを追加してデータの追加をしてみました。

削除

amplify deleteでinitで作成した環境を全て削除できます。何かとお金がかかるので不安な方は実行してください。まとめ

AWS Amplifyの紹介と実際に少し触ってみました。

まだまだAmplifyの一部分しか触れていませんが、一から構築するのと比べものにならないぐらい爆速でアプリを立ち上げることができます。

Amplify Frameworkの基本的なフローは、amplify addで機能を追加しamplify pushでCloudFrontのテンプレートファイルを更新し、amplify publishで静的サイトをデプロイする、の流れになります。

Amplifyを使ってAWSを簡単に導入して、少しずつ各サービスを理解していき、最終的には同等の環境をAmplifyなしで構築できればベストかなと感じました。

- 投稿日:2020-03-24T07:01:56+09:00

AWS Amplify はじめてみる編

AWS Apmlifyは、モバイルアプリケーションとウェブアプリケーションを構築するためのAWSがOSSで公開する開発プラットフォームです。

簡単に言えば、AWSでもFirebaseみたいにバックエンドはお任せでフロントだけ開発できるようにしてくれるフレームワークみたいなやつです。

あくまでもプラットフォームなので、AWS Amplify == Firebaseではないです。↓AWSのページ

https://aws.amazon.com/jp/amplify/↓公式ドキュメント

https://aws-amplify.github.io/docs/今回は、Apmlifyの概要とプロジェクトの作成からデプロイまで軽く触ってみます。

AWS Apmlifyとは

AWSのサービスを用いた、Web・モバイルアプリを最速でリリースするための開発プラットフォームです。

React, Vue, AngularなどでのSPAや、Gatsby, Hugoなどの静的サイトジェネレーターを用いたWebアプリケーションを最速で開発するためのプラットフォームと紹介されています。

アプリケーション開発者はフロントエンドの開発に集中でき、バックエンドとインフラはAWSにサーバーレスでお任せできます。

さらに、CI/CD環境の構築も自動で構築してくれます。このあたりはFirebaseとよく似ています。

AWSのサービスを駆使して同等な環境を構築できますが、175個もあるサービスから選定してアーキテクトするのはかなり時間がかかります。

そのコストをAmplifyが解決してくるということです。AWS Amplifyの以下のような特徴があります。

- 最速でアプリを開発できる

- スケールするアプリを開発できる

- 簡単にアプリを開発できる

サービスの立ち上げからグロースまでを行うことができることが特徴です。

構成

AWS AmplifyはAWSの様々なサービスやツールで構成されています。

そのため、AWS Amplifyで提供されているサービスやツールをまとめてAmplifyファミリーと呼ばれています。

Amplifyファミリーは以下の構成になっています。

- Framework

- CLI

- Developer Tools

Amplify Framework

ライブラリ、UIコンポーネント、CLIを含むOSSのクライアントフレームワーク。SDKとコンポーネントが一緒になったみたいなものです。

Amplify Framreworkは、クライアントがAWSのバックエンドと連携するための処理を数行で実装できるようにするフレームワークです。

以下のようなサービスが提供されています。

- クライアントライブラリ(JavaScript・iOS・Android)

- UIコンポーネント

- Amplify DataStore

- Amplify CLI

クライアントライブラリ

Amplify for JavaScript / iOS / Andoridとして各クラインとごとにライブラリを提供しています。(iOS/Androidはプレビュー版)

特徴としては、

- AWSバックエンドと簡単に統合できるクライアントライブラリ

- React / Vue / AngularといったWebフレームワークやiOS / Androidに対応

- カテゴリベースで直感的な実装ができるインターフェイス

があげられます。SDKのラッパーのような役割だと思ってもらえれば。

UIコンポーネント

各フレームワーク向けにUIコンポーネントライブラリを提供しています。React, React Native, Angular, Ionic, Vue向けに提供されています。

例えば、ユーザー認証用のUIを追加する場合、UIコンポーネントがあると予め用意された認証UIをさくっと実装できますが、ない場合は全て自らUIとその機能を実装する必要があります。

この後で少し触りますが、一瞬で認証機能を構築することができます。AWS DataSotre

マルチプラットフォームなクライアント向けのストレージエンジを提供します。

AWS上にバックエンドを用意しなくても、GraphQL経由で自動的にアプリケーション・バックエンドのデータを同期することができます。

Amplifyでのバックエンドの実装は、AWS AppSyncを使用したGraphQL APIがデフォルトの選択肢になっています。

API GateawayとAWS Lambdaを使用したREST APIに変更することもできます。

DataStoreはオフラインに対応しています。Amplify CLI

AWSでサーバーレスなバックエンドを構築・管理するためのCLIツール。コマンドを実行して対話的に質問に回答するだけで、サーバーレスなバックエンドを構築することができます。

バックエンドとの接続に必要な設定ファイルやソースコードの一部を自動で生成することができます。Amplify CLIがない場合、

- AWSのバックエンドをGUIから手動で構築しないといけない

- AWS CloudFormationやAWS SAMなどで、バックエンドをモデル化し自動で構築する

といった「やりたいこと」の実現手法を知っていれば構築できるやり方です。

しかし、GUIで構築する場合は手順書を用意する必要があり、AWSのGUIが変更されると手順書も更新しなければなりません。また、手順書がなければAWSが初めての方は調べながら構築する必要があり時間がかなりかかります。

また、CloudFormation、AWS SAM、以前紹介したServerless Frameworkなどを使用する場合は、手動で構築する問題を解決できますが、CloudFormationの記法を知らなければ、どのようなバックエンド構成かを理解するのに時間がかかります。一方のAmplify CLIは「やりたいこと」から実現する手法を構築してくれます。

例えば認証機能を追加した場合は、amplify add authとするだけでAWSの各サービスを組み合わせて認証機能のバックエンドを構築することができます。Developer Tools

フロントエンドとバックエンドに対してビルド、テスト、デプロイ、ホスティングを容易に実現できるAWSサービス群のことです。

以下のサービスで構成されています。

- AWS Amplify Console

- AWS Device Farm

AWS Amplify Consoleは、SPAとSSGによるフルスタックなWebアプリ向けCI/CD環境構築とホスティングを行うことができます。

Gitリポジトリを接続するだけで、WebアプリケーションのためのCI/CDパイプラインを簡単に構築でき、さらにホスティングまでできちゃう、といったところでしょうか。ここはまだあまり理解できていません。Amplifyの紹介は以上です。

ではAmplifyファミリーのFrameworkを使用して、認証機能とGraphQLでのバックグラウンドを構築していこうと思います。AWS Amplify実践

AWS Amplifyのインストール

では早速Amplify CLIをインストールしていきます。

$ npm install -g @aws-amplify/cli $ amplify -v 4.16.1 $ amplify configure

amplify configureを起動すると、AWSのログイン画面がブラウザで表示されます。この辺はFirebaseとほぼ一緒ですね。

ルートユーザーでも、IAMユーザーでもログインできます。

ログインしたらコンソールに戻って、エンターキーを押してください。ログインすると、Amplifyで使用するリージョンを聞かれます。使用するリージョンを決定してください。

Specify the AWS Region ? region: ap-northeast-1次に、ユーザー名を聞かれます。これは、IAMユーザーを聞かれていますので、作成していなければそのまま実行します。

Specify the username of the new IAM user: ? user name:すると、AWS IAMのユーザー作成の画面が表示されます。ここからは、普通にIAMユーザーを作成していきます。

プログラムによるアクセスのみ許可- アクセス権限はとりあえず

AdministratorAccessで- タグはお好みで追加

ユーザーを作成すると、アクセスキーとシークレットアクセスキーを取得することができます。念のためCSVファイルをダウンロードして大切に保管してださい。

ユーザーを作成できたら、先ほど取得したアクセスキーとシークレットアクセスキーを設定します。

Enter the access key of the newly created user: ? accessKeyId: (<YOUR_ACCESS_KEY_ID>) ? secretAccessKey: (<YOUR_SECRET_ACCESS_KEY>)次にプロファイル情報の名前を聞かれますが、任意の名前で大丈夫です。すでにAWS CLIなどがインストールされていて、プロファイル情報がある場合は上書きされます。

This would update/create the AWS Profile in your local machine ? Profile Name: (default)以上で初期設定は環境です、

Successfully set up the new user.Reactアプリケーションの作成

検証用アプリケーションは

Reactで実装していきます。まずはReactアプリケーションを作成します。$ npx create-react-app amplify-todo $ cd amplify-todoこのタイミングで、いらないファイルは消しておきましょう。

Amplifyプロジェクトの構築

Amplifyのプロジェクトを立ち上げて初期化します。プロジェクトを初期化するには

amplify initコマンドを実行します。$ amplify init ? Enter a name for the project amplify-todo ? Enter a name for the environment dev ? Choose your default editor: Visual Studio Code ? Choose the type of app that you're building javascript Please tell us about your project ? What javascript framework are you using react ? Source Directory Path: src ? Distribution Directory Path: build ? Build Command: npm run build ? Start Command: npm start Using default provider awscloudformation For more information on AWS Profiles, see: https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-multiple-profiles.html ? Do you want to use an AWS profile? Yes ? Please choose the profile you want to use default上記のように必要な情報を聞かれるので、プロジェクトに沿った回答をします。

コマンドの実行が完了すると、amplifyディレクトリとsrc/aws-exports.jsファイルが作成されます。// WARNING: DO NOT EDIT. This file is automatically generated by AWS Amplify. It will be overwritten. const awsmobile = { "aws_project_region": "ap-northeast-1" }; export default awsmobile;Amplify CLIの初期設定で設定したリージョンが指定されています。プロジェクトの初期化は以上で完了です。

認証機能の追加

Amplifyプロジェクトの初期化ができたので、次は認証機能を追加します。

まずは、Amplifyの認証機能を追加するコマンドを実行します。Apmlifyに機能を追加する場合は、

amplify add <機能>コマンドで追加します。

今回はメールアドレスで認証を行うため、ログイン方法にEmailを選択します。$ amplify add auth Using service: Cognito, provided by: awscloudformation The current configured provider is Amazon Cognito. Do you want to use the default authentication and security configuration? Default configuration Warning: you will not be able to edit these selections. How do you want users to be able to sign in? Email Do you want to configure advanced settings? No, I am done.設定が成功したら、

amplify pushコマンドで認証機能をクラウドに反映します。$ amplify push Current Environment: dev | Category | Resource name | Operation | Provider plugin | | -------- | ------------------- | --------- | ----------------- | | Auth | amplifyuser751c3c76 | Create | awscloudformation | ? Are you sure you want to continue? Yesコマンドの実行が完了するとS3のバケットに最新のCloudfrontのテンプレートファイルなどがアップデートされます。

次に、ReactのアプリケーションにAmplifyライブラリをインストールします。

$ yarn add aws-amplify aws-amplify-react

src/App.jsにAmplifyライブラリの設定を追加します。

signUpConfigには、ユーザーを登録する際に必要な情報を指定することができます。

詳しい設定方法は公式ドキュメントを参照してください。https://aws-amplify.github.io/docs/js/react#signup-configuration

src/App.jsimport React from 'react'; import Amplify, { Auth } from "aws-amplify"; import awsmobile from "./aws-exports"; import { withAuthenticator } from "aws-amplify-react"; // Amplifyの設定を行う Amplify.configure(awsmobile) // SingUp時に、メールアドレスとパスワードを要求する const signUpConfig = { header: 'Sign Up', hideAllDefaults: true, defaultCountyCode: '1', signUpFields: [ { label: 'User Name', key: 'username', required: true, displayOrder: 1, type: 'string' }, { label: 'Email', key: 'email', required: true, displayOrder: 2, type: 'string' }, { label: 'Password', key: 'password', required: true, displayOrder: 3, type: 'password' } ] } // SingOut function signOut(){ Auth.signOut() .then() .catch(); } function App() { return ( <React.Fragment> <button onClick={signOut}>Sign out</button> <div> Hello World </div> </React.Fragment> ); } // Appコンポーネントをラップする export default withAuthenticator(App,{signUpConfig});これで、コンポーネントを開く前にユーザーのメールアドレスでログイン画面が表示されます。ローカルで確認してみます。

$ npm start

http://localhost:3000/にアクセスすると、次の画面が表示されます。

Create accountをクリックしアカウント作成画面でアカウントを作成し、ログインしてみます。作成したユーザーは、Cognitoに作成されています。

- 画面

- Cognito

Hello Worldの画面が表示されます。サイトを公開する

apmlify add hostingでS3での静的ウェブホスティングを有効にします。バケット名には、何も指定しない場合デフォルトでユニークなバケットを作成してくれます。$ amplify add hosting ? Select the plugin module to execute Amazon CloudFront and S3 ? Select the environment setup: PROD (S3 with CloudFront using HTTPS) ? hosting bucket name Static webhosting is disabled for the hosting bucket when CloudFront Distribution is enabled. You can now publish your app using the following command: Command: amplify publishホスティングを有効した後に、

amplify publishを実行し、アプリケーションをビルドしデプロイします。$ amplify publish ✔ Successfully pulled backend environment dev from the cloud. Current Environment: dev | Category | Resource name | Operation | Provider plugin | | -------- | ------------------- | --------- | ----------------- | | Auth | amplifyuser751c3c76 | No Change | awscloudformation | | Hosting | S3AndCloudFront | No Change | awscloudformation | ? Are you sure you want to continue? Yes ~ 省略 ~ ✔ Uploaded files successfully. Your app is published successfully. https://×××××××××××××.cloudfront.net最後に表示されるURLにアクセスしてみてください。先ほど作成した画面が、CloudFrontで公開されています。

これで、プロジェクトの作成からデプロイまでが完了です。バックエンドのGraphQLを追加する

認証機能を設定できたので、データベースにデータを永続化し、バックエンドAPIを追加します。

まずは、

amplify addでGraphQLを選択肢API機能を追加します。

認証形式にAmazon Cognito User Poolを選択すると、先ほど作成したユーザー情報を用いた認証を使用することができます。$ amplify add api ? Please select from one of the below mentioned services: GraphQL ? Provide API name: amplifytodo ? Choose the default authorization type for the API Amazon Cognito User Pool Use a Cognito user pool configured as a part of this project. ? Do you want to configure advanced settings for the GraphQL API No, I am done. ? Do you have an annotated GraphQL schema? No ? Do you want a guided schema creation? No ? Provide a custom type name Todo

amplify statusで確認します。$ amplify status amplify status 11:12:55 Current Environment: dev | Category | Resource name | Operation | Provider plugin | | -------- | ------------------- | --------- | ----------------- | | Api | AmplifyUserAPI | Create | awscloudformation | | Auth | amplifyuser751c3c76 | No Change | awscloudformation | | Hosting | S3AndCloudFront | No Change | awscloudformation |APIが追加されていることがわかります。

@modelの作成

@modelが付与されたオブジェクトは、エンティティとしてAmazon DynamoDBに保存されます。@modeの単位でテーブルが作成されるイメージです。

TODOアプリ用に、モデルを作成していきます。

amplify/backend/api/amplifytodoディレクトリにschema.graphqlファイルが作成されています。

それを以下のように書き換えます。amplify/backend/api/amplifytodo/schema.graphqltype Todo @model { id: ID! title: String! detail: String! createdAt: AWSDateTime updatedAt: AWSDateTime }この状態で、

amplify pushをしてみます。一旦全てデフォルトの値で設定します。$ amplify push ? Do you want to generate code for your newly created GraphQL API Yes ? Choose the code generation language target javascript ? Enter the file name pattern of graphql queries, mutations and subscriptions src/graphql/**/*.js ? Do you want to generate/update all possible GraphQL operations - queries, mutations and subscriptions Yes ? Enter maximum statement depth [increase from default if your schema is deeply nested] 2 ~省略~ ✔ Generated GraphQL operations successfully and saved at src/graphql ✔ All resources are updated in the cloud GraphQL endpoint: https://×××××××××××××.appsync-api.ap-northeast-1.amazonaws.com/graphqlGraphQL Endpointが表示されれば成功です。

AppSyncとDynamoDBのページでリソースが作成されているか確認してみてください。

- AppSync

- DynamoDB

ではTODOを追加、確認できるようにしていきます。

まずはライブラリを追加します。$ npm install @aws-amplify/api @aws-amplify/pubsub

src/App.jsを以下のように書き換えます。import React, {useState, useEffect, useReducer } from 'react'; import Amplify, { Auth } from 'aws-amplify'; import API, { graphqlOperation } from '@aws-amplify/api'; import { withAuthenticator } from 'aws-amplify-react' import { createTodo } from './graphql/mutations'; import { listTodos } from './graphql/queries'; import { onCreateTodo } from './graphql/subscriptions'; import awsconfig from './aws-exports'; Amplify.configure(awsconfig); const GET = 'GET'; const CREATE = 'CREATE'; const initialState = { todos: [], }; const reducer = (state, action) => { switch (action.type) { case GET: return {...state, todos: action.todos}; case CREATE: return {...state, todos:[...state.todos, action.todo]} default: return state; } }; function signOut(){ Auth.signOut() .then() .catch(); } function App() { const [state, dispatch] = useReducer(reducer, initialState); const [user, setUser] = useState(null); const [title, setTitle] = useState(null); const [detail, setDetail] = useState(null); function onChange(e){ if(e.target.id === 'title'){ setTitle(e.target.value); } if(e.target.id === 'detail'){ setDetail(e.target.value); } } async function create(e) { e.preventDefault(); setTitle('') setDetail('') const todo = { title:title, detail:detail }; await API.graphql(graphqlOperation(createTodo, { input: todo })); } useEffect(() => { async function getUser(){ const user = await Auth.currentUserInfo(); setUser(user); return user } getUser(); async function getData() { const todoData = await API.graphql(graphqlOperation(listTodos)); dispatch({ type: GET, todos: todoData.data.listTodos.items }); } getData(); const subscription = API.graphql(graphqlOperation(onCreateTodo)).subscribe({ next: (eventData) => { const todo = eventData.value.data.onCreateTodo; dispatch({ type: CREATE, todo }); } }); return () => subscription.unsubscribe(); }, []); return ( <div className="App"> <p>user: {user!= null && user.username}</p> <button onClick={signOut}>Sign out</button> <div> <table border="1" style={{'border-collapse': 'collapse'}}> <tr> <th>No</th> <th>Title</th> <th>Detail</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td><input id='title' type='text' onChange={onChange} value={title}/></td> <td><input id='detail' type='text' onChange={onChange} value={detail}/></td> <th><button onClick={create}>New</button></th> </tr> {state.todos && state.todos.map((todo,index) => { return( <tr key={todo.id}> <td>{index + 1}</td> <td>{todo.title}</td> <td>{todo.detail}</td> <td>{todo.createdAt}</td> </tr> ) })} </table> </div> </div> ); } const signUpConfig = { header: 'Sign Up', hideAllDefaults: true, defaultCountyCode: '1', signUpFields: [ { label: 'User Name', key: 'username', required: true, displayOrder: 1, type: 'string' }, { label: 'Email', key: 'email', required: true, displayOrder: 2, type: 'string' }, { label: 'Password', key: 'password', required: true, displayOrder: 3, type: 'password' } ] } export default withAuthenticator(App, { signUpConfig: signUpConfig });ローカルで実行してみます。

$ npm startブラウザでサイトを立ち上げて確認してみます。

TODOが追加できていることがわかります。DynamoDBのコンソールでも確認してみてください。

作成したTODOが追加されています。簡単ですが、GraphQLのバックグラウンドを追加してデータの追加をしてみました。

削除

amplify deleteでinitで作成した環境を全て削除できます。何かとお金がかかるので不安な方は実行してください。まとめ

AWS Amplifyの紹介と実際に少し触ってみました。

まだまだAmplifyの一部分しか触れていませんが、一から構築するのと比べものにならないぐらい爆速でアプリを立ち上げることができます。

Amplify Frameworkの基本的なフローは、amplify addで機能を追加しamplify pushでCloudFrontのテンプレートファイルを更新し、amplify publishで静的サイトをデプロイする、の流れになります。

Amplifyを使ってAWSを簡単に導入して、少しずつ各サービスを理解していき、最終的には同等の環境をAmplifyなしで構築できればベストかなと感じました。

- 投稿日:2020-03-24T02:35:30+09:00

開発コンテナで快適!<del>ひきこもり生活</del>フロントエンド開発

どうも、よこけんです。

Web アプリ開発の現場から離れて10年くらい経つのですが、思うところあって最近のフロントエンド開発についてプライベートで勉強しました。今日はその成果をアウトプットしようと思います。本記事では主に、VSCode の Remote-Container を使ったフロントエンド (React) 開発を行うための環境構築方法を解説します。

オールインワンのためかなり長い記事になってしまいましたが、大半の作業はファイルのコピペとコマンドのコピペなので作業自体はシンプルです。ただし、各要素の理解こそが重要なので、この記事をきっかけに各要素の理解を深めていっていただければと思います。本記事では特に下記の要素を押さえています。

- 開発環境のコンテナ化

- 常にコンテナの中で

生活開発していきます。- 開発者間での開発環境の統一ができます。

- 開発環境のリセットが容易です。

- 本番環境に (構成の面で) 近い環境を使用して開発できます。

- 本番環境のコンテナ化

- Docker in Docker によって、開発コンテナからも気軽に起動できます。

- 本番環境と (構成の面で) 同一の環境を使用して動作確認できます。

- React 開発を始めるにあたって重要になってくる (手堅い) 周辺技術

- 技術選定を簡略化もしくは省略できます。

- create-react-app を使わないので、各技術がブラックボックス化されず制御しやすくなります。

- 導入時に手を焼くであろうポイントを回避できます。

- 概略を押さえることで各要素の学習のハードルが下がり、スムーズに進めやすくなります。

- デバッグ方法

- 取っつきにくくややこしい設定に手を焼くことなく、容易にデバッグを行えます。

反対に、下記については本記事では扱いません。

- 言語について

- React そのものの詳細な開発テクニック・テストテクニック

- バージョン管理 (Git) の詳細

- ひきこもりの是非

- アトミックデザインなどのコンポーネント設計手法

- マテリアルデザインなどの Web デザイン手法

- Cloud などへのデプロイメント

余談ですが、個人的にはアトミックデザインについてはやや懐疑的です。

コンポーネントの再利用性を高めること自体は重要と思いますが、ボトムアップなアプローチは過剰設計を招きがちです。

フロントエンド開発においても、トップダウンなアプローチで必要に応じてコンポーネントの再利用性を高めていく進化的設計が望ましいと考えています。まぁそれはさておき、本題に入りましょう。

完成品は GitHub にあげてありますのでご活用ください。開発環境構成

まずはこの記事で構築する開発環境の構成を見ていきます。

ホスト構成

- OS

- Windows 10 Pro (※)

- IDE

- VSCode

- Remote Development (Remote-Container)

- Docker

- EditorConfig

- Git Lens (この記事では扱いませんがお勧めです)

- Git Graph (この記事では扱いませんお勧めです)

- バージョン管理システム

- Git

- コンテナツール

- Docker Desktop

※ 私の環境が Windows 10 Pro なので、Windows 10 Home や Mac だとどうなるのかはよくわかりません。特に Windows 10 Home は Hyper-V 非対応のため Docker Desktop が使えないかと思います。(Virtual Box + Docker Toolbox や WSL2 + Docker Desktop で Docker が動かせるという噂ですが。)

開発用コンテナ構成

- OS

- Debian

- ランタイム

- Node.js

- パッケージマネージャー

- npm

- コンテナツール

- Docker CE CLI

- Docker Compose

- IDE

- バージョン管理システム

- Git 1

コンテナ化した本番環境を Docker in Docker で起動できるよう、コンテナツールもインストールしておきます。 (基本的には本番環境は起動せず開発環境内で直接アプリを実行しますが。)

開発用パッケージ構成

- クライアントサイド

- 言語

- HTML

- TypeScript

- Stylus

- Lint

- ESLint

- ESLint Plugin React

- Stylint

- フレームワーク

- React

- React DOM

- React Hooks

- React Router DOM

- React Hot Loader

- モジュールバンドラ

- WebPack

- WebPack CLI

- WebPack Merge

- TS Loader

- CSS Loader

- Style Loader

- Stylus Loader

- URL Loader

- File Loader

- Clean WebPack Plugin

- HTML WebPack Plugin

- テストフレームワーク

- Jest

- Jest CSS Modules

- Fetch Mock

- React Testing Library

- その他

- concurrently

- サーバーサイド

- ランタイム

- ts-node

- ts-node-dev

- 言語

- TypeScript

- Lint

- ESLint

- Web サーバー

- Express

- WebPack Dev Server

- ロギング

- log4js

- リバースプロキシ

- node-fetch

多過ぎ…

うん。多いですね。

これだけ見ると、フロントエンド開発をこれから学ぼうとしている方は尻込みしてしまうかもしれません。

ただ、これらは大きなものから小さなものまで全て洗い出して記載しており、主要技術としては太字で記載したものに限定されます。

下記は主要技術を抜き出したリストとなります。

- IDE

- VSCode

- Remote Development (Remote-Container)

- バージョン管理システム

- Git

- ランタイム

- Node.js

- パッケージマネージャー

- npm

- コンテナツール

- docker-ce-cli

- docker-compose

- 言語

- TypeScript

- Stylus

- Lint

- ESLint

- Stylint

- Web サーバー

- Express

- WebPack Dev Server

- フレームワーク

- React

- モジュールバンドラ

- WebPack

- テストフレームワーク

- Jest

- React Testing Library

- ロギング

- log4js

まぁ、それでも多いんですが。

だからこそ、まとめて押さえられるようにこの記事を書こうと思い立ったわけです。といっても、この記事だけで全て完璧に習得できる、なんてことは全くありません。特にバージョン管理、言語、フレームワーク、テストフレームワーク、そして CSS フレームワークについては、確実に追加学習が必要となります。

何を学べば良いかがある程度固まって、その取っ掛かりになるくらいの情報は得られる、というのがこの記事の目指すところです。

本番環境構成

続いて本番環境です。

本番用コンテナ構成

- OS

- Debian

- ランタイム

- Node.js

- パッケージマネージャー

- npm

本番用パッケージ構成

- クライアントサイド

- 言語

- (HTML)

- (JavaScript)

- (CSS)

- サーバーサイド

- ランタイム

- ts-node

- 言語

- TypeScript

- Web サーバー

- Express

- ロギング

- log4js

- リバースプロキシ

- node-fetch

クライアントサイドはブラウザ上で実行されますので HTML + JavaScript + CSS になっています。TypeScript や Stylus がビルド時に自動的にこれらにトランスパイル (変換) されます。

React などのライブラリ群は、ビルド時にモジュールバンドラによってまとめられるため本番環境へのインストールは不要です。事前準備

では、ここからは実際に作業を行っていきます。

VSCode のインストール

VSCode をダウンロードしてインストールします。

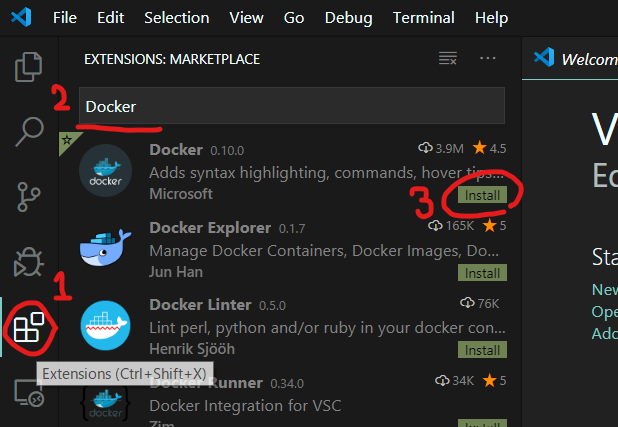

インストールしたら起動して、拡張機能をインストールします。

以下の拡張機能をそれぞれ名前で検索して [Install] ボタンでインストールしてください。

- Remote Development (Remote-Container)

- Docker

- EditorConfig

- Git Lens (この記事では扱いませんがお勧めです)

- Git Graph (この記事では扱いませんお勧めです)

Git のインストール

Git をダウンロードしてインストールします。

重要な設定は改めて行うので、インストール時に行う設定はとりあえず適当で良いです。よくわからない項目はそのままで。

インストールが完了したら Git Bash を開き、下記のように設定を行います。

{User Name}と{Mail Address}は自分の情報で置き換えてください。git config --global user.name "{User Name}" git config --global user.email "{Mail Address}" git config --global push.default "simple" git config --global core.autocrlf "false" git config --global core.ignorecase "false" git config --global core.quotepath "false"Hyper-V の設定確認

デフォルトで有効化されていると思いますが、一応確認しておいてください、

仮想マシンを自分で作成する必要はありません。

Docker Desktop のインストール

Docker Desktop (Community Edition) をダウンロードしてインストールします。インストーラのオプション設定は変更せずにインストールします。

インストールが完了すると自動で起動します。Docker アカウントのログイン画面が表示されますが、アカウント登録やログインは不要ですので閉じてしまってください。

ワークスペース

VSCode にはマルチルートワークスペースという機能があります。これは一つのワークスペースに、関連する複数のプロジェクトフォルダーをまとめる機能です。

この記事では一つのプロジェクトフォルダーしか作成しませんが、下記の理由からこのマルチルートワークスペースを採用します。

- 常にマルチルートワークスペースで構築することで、一貫して同じ操作方法・動作となる。

- プロジェクトフォルダー を直接開く場合はプロジェクトフォルダー = ワークスペースだが、マルチルートワークスペースではプロジェクトフォルダー ≠ ワークスペースとなり、一部の操作方法や動作に違いがある。

- フロントエンドは Node.js、バックエンドは Python や C# というように、プロジェクトフォルダーを分けることは多い。後からプロジェクトフォルダーが増えることもよくある。

ということで、ワークスペースを作成しましょう。

マルチルートワークスペースの作成

- Windows Explorer で任意の場所にワークスペースフォルダー (本記事では

C:\Workspaces\MoroMoro.Sample) を作成します。- VSCode を起動します。

- メニューバーの [File] - [Close Folder] が無効化されていることを確認します。有効化されていたり [Close Workspace] が表示されている場合はそれを押してフォルダー(もしくはワークスペース) を必ず閉じてください。

- メニューバーの [File] - [Save Workspace As...] を押します。

- ファイル保存ダイアログが開かれるので、ワークスペースフォルダーに移動し、ファイル名にワークスペースフォルダーと同じ名前 (本記事では

MoroMoro.Sample) を入力して [Save] ボタンで保存します。<注意>

本記事ではワークスペース名やプロジェクト名をMoroMoro.Sample.Frontendのようにアッパーキャメルケースで命名していますが、Node.js パッケージ (後述) の命名規則に合わせてmoromoro.sample.frontendのように全て小文字で命名しても構いません。(本記事でも Node.js パッケージ名については全て小文字で命名します。)Git Init

バージョン管理はワークスペースレベルで行います。

Git Bash を開きワークスペースに移動してから次のコマンドを実行します。git init<注意>

「使い捨てだからバージョン管理しなくていいや」という人も必ず行ってください。

非常に厄介なことに、Git Init の有無で Remote-Container の挙動の一部が大きく変わってしまうためです。(後述)プロジェクト

続いて、ワークスペースにフロントエンドのプロジェクトを作成します。

プロジェクトフォルダーの追加

- Windows Explorer でワークスペースフォルダーにプロジェクトフォルダー (本記事では

MoroMoro.Sample.Frontend) を作成します。- VSCode のサイドメニューバーから

(Explorer) を開き、[Add Folder] ボタンを押します。

- フォルダー選択ダイアログが開かれるので、プロジェクトフォルダーを選択して [Add] ボタンで追加します。

EditorConfig 設定

EditorConfig はファイルの文字コードや改行コード、インデントなどのエディタ設定をファイルにまとめる仕組みです。設定ファイルをソースコードと一緒に管理することで、メンバー間でのエディタ設定を統一することができます。

VSCode では直接はこの仕組みをサポートしていませんが、事前準備でインストールした EditorConfig 拡張機能によってこの仕組みが利用できるようになります。

VSCode の settings.json などでも同様のことを実現できるのですが、下記の理由から EditorConfig を採用することにします。

- EditorConfig をサポートする別のエディタを併用できる

- 適用対象ファイルをパターンで指定することができる

- フォルダ単位で設定ファイルを用意することができる (基本的にはルートフォルダーで全体設定するだけで事足りますが)

では、プロジェクトフォルダーに

.editorconfigというファイルを作成し、下記の内容で保存してください。 (必要に応じて独自にカスタマイズしてください。)root = true [*] end_of_line = lf charset = utf-8 indent_size = 4 indent_style = space trim_trailing_whitespace = true insert_final_newline = true [*.md] trim_trailing_whitespace = false一行目の

root = trueという記述は特別な設定です。これによって「この設定ファイルはルートフォルダーに配置されている」ということが宣言され、これより上位のフォルダーに EditorConfig 設定ファイルがあったとしても無視されるようになります。

あとはシンプルでわかりやすいと思うので説明は省きます。なお、VSCode 独自の設定や拡張機能の設定は EditorConfig では設定できませんので settings.json で管理します。(後述)

Git Ignore の設定

Git Ignore は下記の gitignore.io という Web サイトで作成するのが手っ取り早いです。

今回は

Node,react,Linux,VisualStudioCodeを入力して作成しました。 (Stylusを含めると *.css が登録されてしまうのであえて除外)では、プロジェクトフォルダーに

.gitignoreというファイルを作成し、下記の内容で保存してください。 (必要に応じて独自にカスタマイズしてください。)

内容

# Created by https://www.gitignore.io/api/node,react,linux,visualstudiocode # Edit at https://www.gitignore.io/?templates=node,react,linux,visualstudiocode ### Linux ### *~ # temporary files which can be created if a process still has a handle open of a deleted file .fuse_hidden* # KDE directory preferences .directory # Linux trash folder which might appear on any partition or disk .Trash-* # .nfs files are created when an open file is removed but is still being accessed .nfs* ### Node ### # Logs logs *.log npm-debug.log* yarn-debug.log* yarn-error.log* lerna-debug.log* # Diagnostic reports (https://nodejs.org/api/report.html) report.[0-9]*.[0-9]*.[0-9]*.[0-9]*.json # Runtime data pids *.pid *.seed *.pid.lock # Directory for instrumented libs generated by jscoverage/JSCover lib-cov # Coverage directory used by tools like istanbul coverage *.lcov # nyc test coverage .nyc_output # Grunt intermediate storage (https://gruntjs.com/creating-plugins#storing-task-files) .grunt # Bower dependency directory (https://bower.io/) bower_components # node-waf configuration .lock-wscript # Compiled binary addons (https://nodejs.org/api/addons.html) build/Release # Dependency directories node_modules/ jspm_packages/ # TypeScript v1 declaration files typings/ # TypeScript cache *.tsbuildinfo # Optional npm cache directory .npm # Optional eslint cache .eslintcache # Optional REPL history .node_repl_history # Output of 'npm pack' *.tgz # Yarn Integrity file .yarn-integrity # dotenv environment variables file .env .env.test # parcel-bundler cache (https://parceljs.org/) .cache # next.js build output .next # nuxt.js build output .nuxt # rollup.js default build output dist/ # Uncomment the public line if your project uses Gatsby # https://nextjs.org/blog/next-9-1#public-directory-support # https://create-react-app.dev/docs/using-the-public-folder/#docsNav # public # Storybook build outputs .out .storybook-out # vuepress build output .vuepress/dist # Serverless directories .serverless/ # FuseBox cache .fusebox/ # DynamoDB Local files .dynamodb/ # Temporary folders tmp/ temp/ ### react ### .DS_* **/*.backup.* **/*.back.* node_modules *.sublime* psd thumb sketch ### VisualStudioCode ### .vscode/* !.vscode/settings.json !.vscode/tasks.json !.vscode/launch.json !.vscode/extensions.json ### VisualStudioCode Patch ### # Ignore all local history of files .history # End of https://www.gitignore.io/api/node,react,linux,visualstudiocode開発コンテナ

さあ、お待ちかねの

コンテナハウス開発コンテナです。

快適な環境を整えていきましょう。開発コンテナの作成

開発コンテナは Remote-Container 拡張機能が用意しているコマンドで手っ取り早く作成することもできるのですが、下記の理由から本記事では手作業で作成します。

- ベースイメージは本番環境と揃えたい

- 拡張機能が用意する Node.js 開発用 Dockerfile と Docker in Docker 用 Dockerfile の2つの良いとこどりをしたい

- 拡張機能が用意する Node.js 開発用 Dockerfile では、今回使用する一部の Node.js モジュールとの相性が悪い

- 拡張機能が用意する Docker in Docker 用 Dockerfile では、イメージサイズが無駄に大きくなる

やはり

生活空間開発環境はこだわらないと。

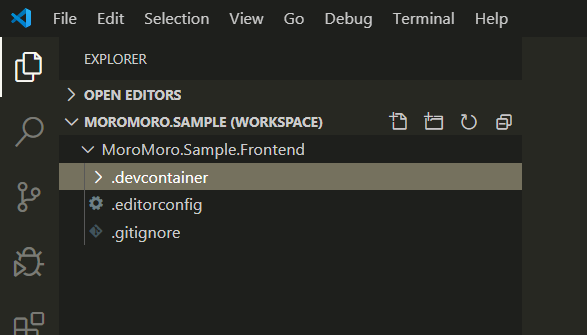

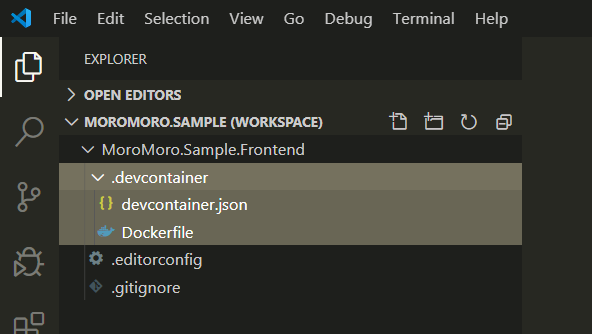

まずはプロジェクトフォルダーに.devcontainerフォルダーを作成してください。

大事なことなので画像貼っておきます。

このフォルダーの中にDockerfileとdevcontainer.jsonを作成します。

Dockerfile

Dockerfileは下記の内容で保存してください。FROM node:12.16-buster-slim ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive RUN apt-get update \ # # Verify git, process tools installed && apt-get -y install --no-install-recommends git openssh-client iproute2 procps \ # ##### # https://github.com/Microsoft/vscode-dev-containers/tree/master/containers/docker-in-docker#how-it-works--adapting-your-existing-dev-container-config # Note that no recommended packages are required, except for gnupg-agent. # # Install Docker CE CLI && apt-get install -y --no-install-recommends apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common lsb-release jq \ && apt-get install -y gnupg-agent \ && curl -fsSL https://download.docker.com/linux/$(lsb_release -is | tr '[:upper:]' '[:lower:]')/gpg | apt-key add - 2>/dev/null \ && add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/$(lsb_release -is | tr '[:upper:]' '[:lower:]') $(lsb_release -cs) stable" \ && apt-get update \ && apt-get install -y --no-install-recommends docker-ce-cli \ # # Install Docker Compose && curl -sSL "https://github.com/docker/compose/releases/download/$(curl https://api.github.com/repos/docker/compose/releases/latest | jq .name -r)/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose \ && chmod +x /usr/local/bin/docker-compose \ ##### # # Clean up && apt-get autoremove -y \ && apt-get clean -y \ && rm -rf /var/lib/apt/lists/* ENV DEBIAN_FRONTEND=dialogこれが開発コンテナの素です。

Docker がこの定義に従ってイメージを構築し、コンテナとして立ち上げてくれるのです。ベースイメージは

node:12.16-buster-slimです。後述の本番環境のベースイメージと揃えています。buster は Debian 10 のことで、Docker イメージ向けにスリムになったものが buster-slim です。これに Node.js 12.16 がインストールされています。開発コンテナには更に、Git など開発に必要となるツールと Docker CE CLI、Docker Compose を追加インストールします。これらの追加ツールは、製品コードに直接影響しない補助ツールなのでバージョン指定を行っていません。Docker Compose についても、下記の記事を参考に最新版が自動で選択されるよう細工しています。

devcontainer.json

devcontainer.jsonは下記の内容で、{Workspace Name}1箇所と{Project Name}2箇所を適切に置き換えた上で保存してください。この際、大文字・小文字もしっかり合わせる必要があります。

本記事の場合、{Workspace Name}はMoroMoro.Sampleに、{Project Name}はMoroMoro.Sample.Frontendになります。// For format details, see https://aka.ms/vscode-remote/devcontainer.json or this file's README at: // https://github.com/microsoft/vscode-dev-containers/tree/v0.101.1/containers/javascript-node-12 { "name": "Node.js 12", "dockerFile": "Dockerfile", // Set *default* container specific settings.json values on container create. "settings": { "terminal.integrated.shell.linux": "/bin/bash" }, // Add the IDs of extensions you want installed when the container is created. "extensions": [ "editorconfig.editorconfig", "mhutchie.git-graph", "eamodio.gitlens", "sysoev.language-stylus", "msjsdiag.debugger-for-chrome", "msjsdiag.debugger-for-edge", "dbaeumer.vscode-eslint", "haaleo.vscode-stylint", "thisismanta.stylus-supremacy", "firsttris.vscode-jest-runner" ], // Use 'forwardPorts' to make a list of ports inside the container available locally. "forwardPorts": [ 3000, // Main server 8080, // HMR server ], "mounts": [ // Use the Docker CLI from inside the container. See https://aka.ms/vscode-remote/samples/docker-in-docker. "source=/var/run/docker.sock,target=/var/run/docker.sock,type=bind", // https://code.visualstudio.com/docs/remote/containers-advanced#_use-a-targeted-named-volume "source={Project Name}-node_modules,target=/workspaces/{Workspace Name}/{Project Name}/node_modules,type=volume" ], // Use 'postCreateCommand' to run commands after the container is created. "postCreateCommand": "npm install" }重要な設定項目についてだけ詳しく説明しておきます。

extensionsインストールする VSCode の拡張機能です。

コンテナイメージ作成時に自動でインストールしてくれます。

ホスト側にはインストールされませんので開発コンテナ内でのみ使用可能です。

拡張機能は ID で指定する必要がありますが、拡張機能サイドバーで拡張機能を右クリックしてCopy Extension Idを実行すれば簡単に ID をコピーできます。

forwardPortsポートフォワーディング設定です。

コンテナ内でポート3000を使用してサーバーを立ち上げますので、ホスト側のブラウザからアクセスできるようにこの設定が必要となります。また、直接アクセスすることはありませんが、後述の HMR 用補助サーバーがポート8080を使用してこっそりブラウザとやり取りしますのでこちらも設定が必要です。

mountsマウント設定です。二つ設定しています。

一つ目のマウント設定

Docker in Docker を実現するために必要です。

これにより、開発コンテナ内の Docker CLI がホストの Docker Desktop と接続され、正常に動作するようになります。二つ目のマウント設定

node_modules フォルダー (Node モジュールが大量にインストールされるフォルダ) を Docker Desktop の名前付きボリュームという特別な領域にマウントするための設定です。

通常、ワークスペース内のファイルはホストとコンテナの間で自動的に共有されるのですが、ファイルアクセス速度はやや遅めです。基本的には全く問題無いレベルの遅延なのですが、node_modules フォルダーには大量のファイル作成が行われるため、この遅延によるパフォーマンス低下が顕著に現れてしまいます。そこで、node_modules フォルダーだけは例外的にホストではなく名前付きボリュームにマウントしてしまうわけです。名前付きボリュームはコンテナの外の領域なので、コンテナを再作成しても削除されません。その代わり、別コンテナからも同じ名前付きボリュームにマウントすることができてしまいます。なので、名前が衝突しないよう

MoroMoro.Sample.Frontend-node_modulesというように面倒な名前付けを行う必要があります。ちなみに、マウント先のパスの先頭 (パーティション名) は

workspaces固定です。workspaceFolder設定及びworkspaceMount設定で変更することもできますが、非常にややこしいことになるのでやらないでください。本記事の、『マルチルートワークスペース』+『ワークスペース丸ごと Git 管理』+『コンテナ内から Git 操作』という構成は恐らく成立しなくなります。

ホスト側のワークスペース直下で Git Init を行い、workspaceFolder設定及びworkspaceMount設定を変更していない2場合に限り、ホストのプロジェクトフォルダではなくワークスペースフォルダがマウントされ、コンテナ内から Git 操作できるようになります。

postCreateCommandコンテナイメージ作成後に自動実行されるコマンドです。コンテナイメージはコンテナを初めて開くときに作成されます。

npm installというコマンドは package.json に従って Node モジュールのインストールを行うコマンドです。この後コンテナを開きますが、その時点では package.json がないのでこのコマンドはあまり意味がありません。しかし、package.json 作成完了後であれば、チームメンバーが Git からソースコード一式を手に入れて開発コンテナを開くとそれだけで最初から開発環境が完璧に揃って提供されることになります。開発コンテナを開く

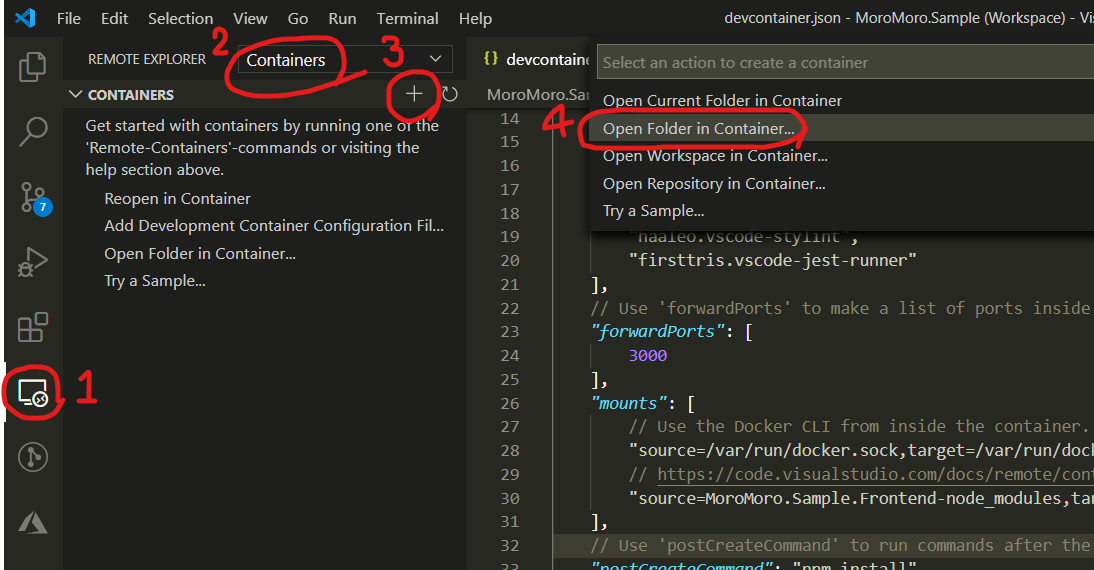

ついに開発コンテナが用意できましたね…。早速開きましょう。

開き方はいくつかあるのですが、本記事では Remote Explorer から開く方法をお勧めします。他の方法より手数が多い方法なのですが、Remote Explorer に慣れておけば後々便利です。

まだ一度も開いていないコンテナを開くには、Remote Explorer の右上の [+] ボタンを押し、Open Folder in Container...を選択します。

フォルダー選択ダイアログが開きますのでプロジェクトフォルダーを選択して開きます。

すると右下にメッセージが表示されコンテナイメージの作成が開始します。

作成が完了するとメッセージが消えます。

問題無ければこの時点でコンテナの中に入れているはずです。コンテナの中にいる時はステータスバーの左端にDev Container: Node.js 12と表示されます。

コンテナの中でプロジェクトフォルダーを開いたことにより、コンテナ内ではプロジェクトフォルダーがワークスペースそのものとなります。

本記事では、コンテナ内でのワークスペースのことをコンテナワークスペースと呼ぶことにします。Docker ソケットのマウント確認

ターミナルから次のコマンドを実行し、正常にイメージ一覧を取得できることを確認してください。

docker imagesエラーが発生してしまう場合は開発コンテナの準備に不備があったということですので設定を見直してください。

修正したら、開発コンテナをリビルドします。node_modules のマウント確認

コンテナワークスペースに空の node_modules フォルダーが作成されていることを確認してください。

node_modules フォルダが作成されていない場合は開発コンテナの準備に不備があったということですので設定 (特にワークスペース名やプロジェクト名の誤字脱字、workspacesがWorkspacesやworkspaceになっていないかなど) を見直してください。 (或いは前述の Git Init を行っていない場合にもマウントが正常に行えません。Git Init を行っていないと、コンテナワークスペースが/workspaces/{Workspace Name}/{Project Name}ではなく/workspaces/{Project Name}に配置されてしまいます。使い捨てで Git 管理しない場合でも Git Init だけは必ず行ってください。)

修正したら、開発コンテナをリビルドします。なお、前述の通りこの node_modules フォルダーはホスト側にはファイルを一切作成しません。逆にホスト側で node_modules フォルダー内にファイルを作成しても、コンテナ側には共有されません。ただし、node_modules フォルダーそのものの削除を行ってしまうとお互い連動して削除されてしまいます。ホスト側では中身が無いからといって、くれぐれもフォルダーそのものを削除しないよう注意しましょう。

開発コンテナのリビルド

開発コンテナの準備に不備があった場合には、修正してリビルドを行ってください。

リビルドする方法もいくつかあるのですが、やはり Remote Explorer で行う方法をお勧めします。

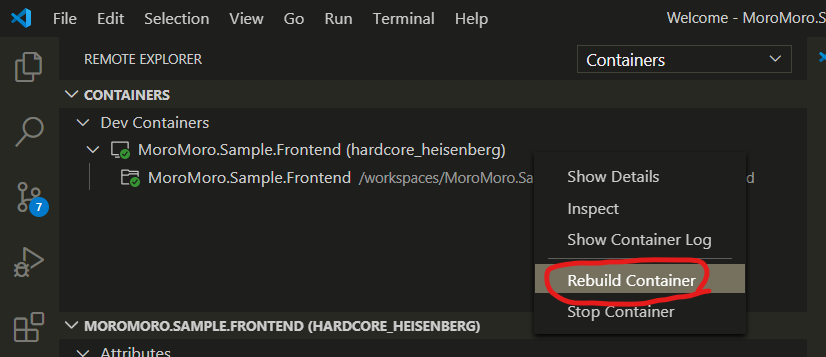

Remote Explorer にコンテナとフォルダーが登録されていますので、コンテナを右クリックしてRebuild Containerを実行するとリビルドが行われます。完了後は自動でコンテナが開きなおされます。

コンテナのリビルドはコンテナ内にいる時にしか実行できません。

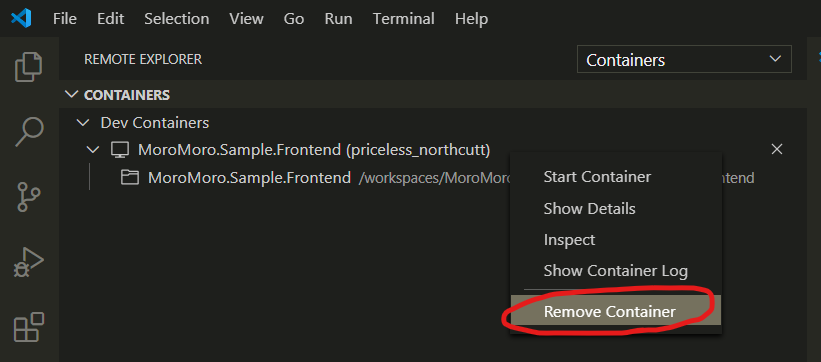

コンテナ外にいるときは単純にコンテナを削除してしまえば、次回コンテナを開くときにコンテナが自動で作成されます。

開発コンテナを閉じる

VSCode を終了すればコンテナは停止されます。(ただし、devcontainer.json で

"shutdownAction": "none"を設定している場合は停止されません。)

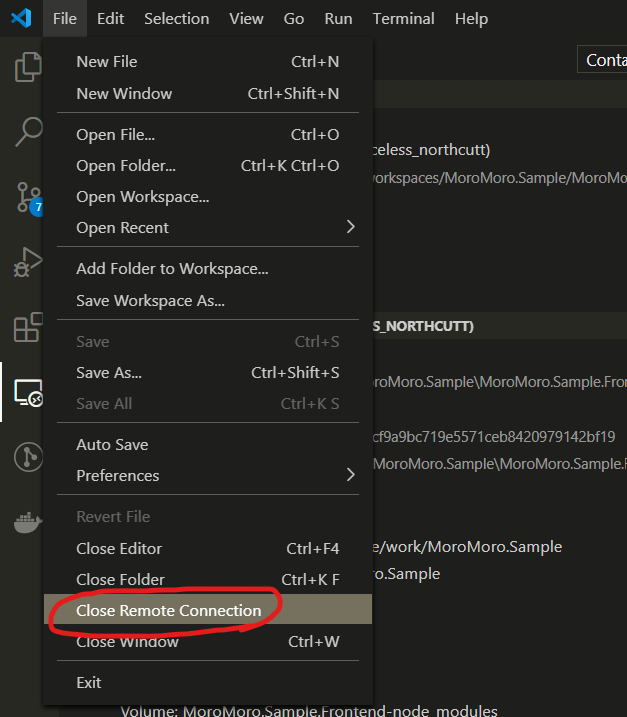

次回 VSCode 起動時には自動で開発コンテナが開かれます。VSCode を終了させずにコンテナを閉じる時は、メニューバーの [File] - [Close Remote Connection] を実行します。(Connection といいつつ接続だけでなくコンテナも停止します。)

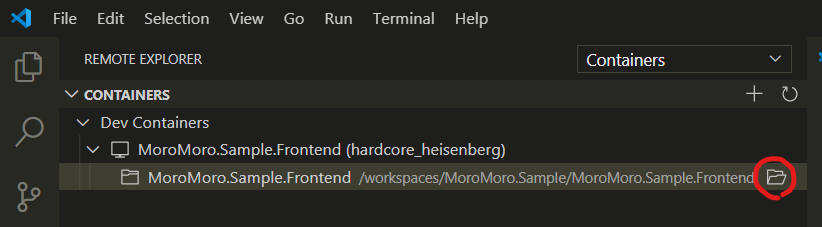

再び開発コンテナを開くには、1回目と同じ方法でも開くことができるのですが、もっと楽な手順で開くこともできます。Remote Explorer にコンテナとフォルダーが登録されていますので、フォルダーの右端の(Open Folder in Container) ボタンを押せば一発で開けます。

無事開発コンテナを開けたら

ここからはもう、ずっと、最後まで、とことん、開発コンテナにひきこもります。

パッケージの作成

さて、まずはプロジェクトのパッケージ化を行いましょう。

パッケージ化すると、パッケージのビルドや実行などのスクリプトを登録できたり、パッケージが依存する Node モジュールを簡単に管理できたりします。package.json の作成

コンテナワークスペースに

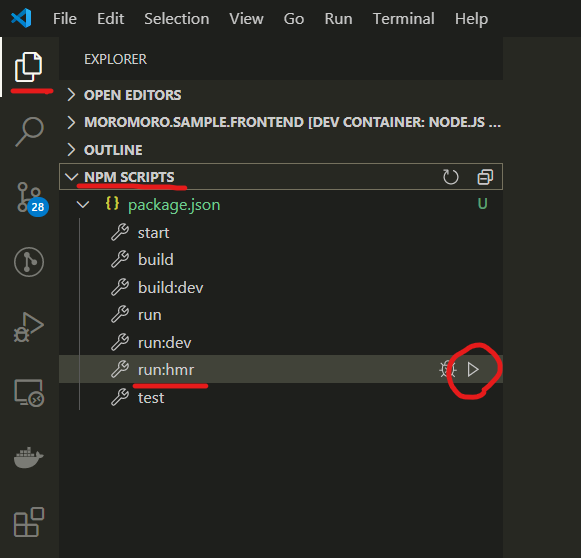

package.jsonファイルを作成し、下記の内容で{project name}2箇所と{Your Name}1箇所を適切に置き換えた上で保存してください。{project name}では大文字が禁止されているので全て小文字で記述します。

本記事の場合、{project name}はmoromoro.sample.frontendに、{Your Name}はKenji Yokoyamaになります。

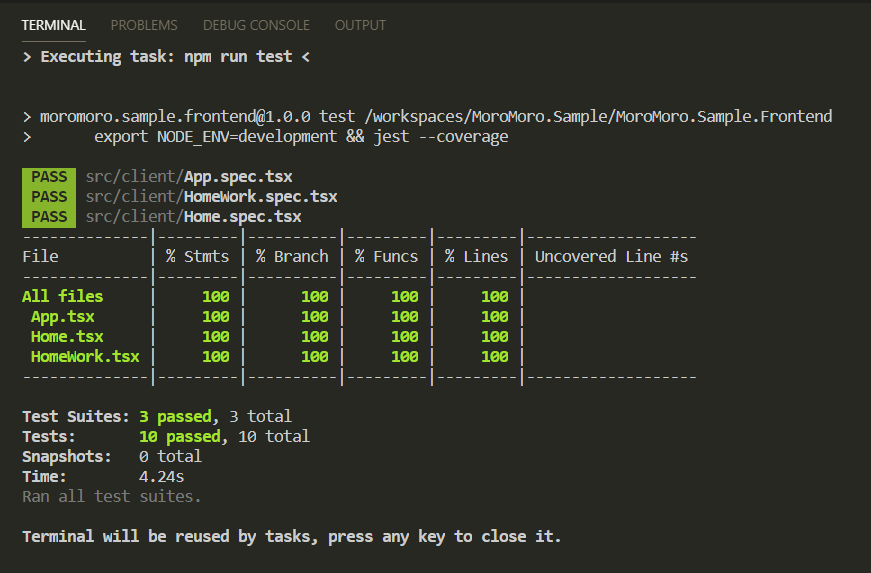

(npm initは今回使いません。下記を貼り付けて置換した方が手っ取り早いので。){ "name": "{project name}", "version": "1.0.0", "description": "{project name}", "scripts": { "start": " export NODE_ENV=production && ts-node ./src/server/server.ts", "build": " export NODE_ENV=production && webpack --config ./webpack.config.ts", "build:dev": " export NODE_ENV=development && webpack --config ./webpack.config.ts", "run": " export NODE_ENV=production && npm run build && npm start", "run:dev": " export NODE_ENV=development && npm run build:dev && ts-node-dev --nolazy --inspect=9229 ./src/server/server.ts", "run:hmr": " export NODE_ENV=development && export HMR=true && concurrently \"ts-node-dev --nolazy --inspect=9229 ./src/server/server.ts\" \"webpack-dev-server --config ./webpack.config.hmr.ts\"", "test": " export NODE_ENV=development && jest --coverage" }, "author": "{Your Name}", "license": "UNLICENSED", "private": true }フロントエンド開発のための非公開パッケージですので、

"license": "UNLICENSED"と"private": trueを設定しておきます。

scriptsに登録した各スクリプトについては後ほど適宜説明していきます。Node モジュールのインストール

続いて Node モジュールのインストールです。VSCode のターミナルにて、モジュール名を指定して

npm installコマンドを実行します。依存モジュールがある場合は、基本的に全て自動で追加インストールされます。まずは本番環境用モジュールをインストールします。

本番環境用モジュールのインストールには

-Sオプションを使用します。npm install -S typescript ts-node express @types/express log4js node-fetch @types/node-fetch次は開発環境用モジュールのインストールです。

開発環境用モジュールのインストールには

-Dオプションを使用します。

実行環境用にインストールしたモジュールを改めてインストールする必要はありません。npm install -D ts-node-dev stylus @types/stylus eslint eslint-plugin-react @typescript-eslint/eslint-plugin @typescript-eslint/parser stylint react @types/react react-dom @types/react-dom react-router-dom @types/react-router-dom react-hot-loader @hot-loader/react-dom webpack @types/webpack webpack-cli webpack-merge @types/webpack-merge webpack-dev-server @types/webpack-dev-server ts-loader style-loader css-loader stylus-loader url-loader file-loader @types/file-loader clean-webpack-plugin html-webpack-plugin @types/html-webpack-plugin concurrently @types/concurrently jest @types/jest ts-jest fetch-mock @types/fetch-mock @testing-library/react @testing-library/react-hooks @testing-library/jest-dom jest-css-modules手動インストールが必要なモジュール (代替モジュールがあるもの) がいくつか報告されましたので追加でインストールします。

npm install -D react-test-renderer @types/react-test-renderer canvas bufferutil utf-8-validateインストールは node_modules フォルダーに対して行われます。

コンテナワークスペースの node_modules フォルダーに大量のモジュールフォルダーが追加されていることを確認しておきましょう。

この時、ホスト側の node_modules には一切ファイルが追加されていないことが重要です。せっかくひきこもったのですが、念のため偵察ドローンを飛ばして外の様子をWindows Explorer でホスト側の node_modules フォルダーが空であることを確認しておいてください。なお、インストールに成功するとインストールされたモジュールのバージョン情報が package.json の

dependenciesとdevDependenciesに記録されます。

更に、追加でインストールされた間接的な依存モジュールも含む全ての依存モジュールの情報が package-lock.json に記録されます。

package.json と package-lock.json によって依存モジュールのバージョンが固定されるので、モジュールの再インストールをしても全く同じ環境を復元することができます。コンテナワークスペース用 VSCode 設定

コンテナワークスペースに

.vscodeフォルダを作成し、下記の内容のsettings.jsonファイルを作成してください。{ "editor.formatOnSave": true, "editor.formatOnPaste": true, "editor.formatOnType": true, "[stylus]": { "editor.formatOnType": false }, "files.associations": { "*.stylintrc": "jsonc" }, "eslint.format.enable": true, "jestrunner.debugOptions": { "skipFiles": [ "<node_internals>/**/*.js", "node_modules/" ] } }上から3つの設定はフォーマッタの基本設定です。セーブ時、ペースト時、タイピング時 (主に改行時) に自動フォーマットが行われるように設定しています。

残りの設定は ESLint、Stylint、Jest の 設定となりますが、これらについては後述します。TypeScript の設定

TypeScript の設定を行っておきます。

コンテナワークスペースにtsconfig.jsonを作成し、下記の内容で保存してください。{ "compilerOptions": { "baseUrl": "src", "jsx": "react", "moduleResolution": "node", "noEmitOnError": true, "noFallthroughCasesInSwitch": true, "noImplicitReturns": true, "noUnusedLocals": true, "noUnusedParameters": false, // Resolving with an underscore when a parameter cannot be removed, may leave the one when the parameter is used again. "removeComments": true, "resolveJsonModule": true, "strict": true, /* Applied only to client scripts. */ "module": "CommonJS", "target": "es5", "sourceMap": true }, "exclude": [ "node_modules" ] }本記事では各項目の説明は省略させていただきますが、ソースコードチェックができるだけしっかり行われるよう設定してあります。例えば使われていないローカル変数があったり型の指定がされていなかったりしたらコンパイルエラーになります。

ただし、引数については使われていないものがあってもエラーにならないようにしてあります。引数は削除できない場合が多々あるからです。(その場合、引数名にアンダースコアを付けることでエラー回避できるのですが、後から引数を使うようになった時にアンダースコアを削除するようメンバーに徹底しきれなかったりするので。)Lint の設定

Lint は設定した独自のコーディングルールに基づいてソースコードの詳細なチェックを行ってくれるツールです。命名規則や空白の使い方、1ファイルあたりの最大行数など、様々なルールを設定できます。

本記事では私が考えるコーディングルールを設定していますが、これを叩き台に適宜ルールを変更していただければと思います。ESLint

コンテナワークスペースに

.eslintrcファイルを作成し、下記の内容で保存してください。

内容

{ "env": { "browser": true, "es6": true, "node": true }, "extends": [ "eslint:recommended", "plugin:react/recommended", "plugin:@typescript-eslint/eslint-recommended" ], "globals": { "Atomics": "readonly", "SharedArrayBuffer": "readonly" }, "parser": "@typescript-eslint/parser", "parserOptions": { "ecmaFeatures": { "jsx": true }, "sourceType": "module" }, "plugins": [ "react", "@typescript-eslint" ], "rules": { "max-len": [ "off", 80 ], "max-lines": [ "warn", 300 ], "max-statements": [ "warn", 30 ], "max-params": [ "warn", 5 ], "max-depth": [ "warn", 4 ], "max-nested-callbacks": [ "warn", { "max": 5 } ], "require-jsdoc": [ "warn", { "require": { "FunctionDeclaration": true, "MethodDefinition": true, "ClassDeclaration": true, "ArrowFunctionExpression": false, "FunctionExpression": false } } ], "indent": [ "error", 4, { "SwitchCase": 1 } ], "quotes": [ "error", "double", { "avoidEscape": true } ], "semi": [ "error", "always" ], "no-multiple-empty-lines": [ "error", { "max": 2, "maxBOF": 0, "maxEOF": 0 // It allows one empty line. } ], "brace-style": [ "error", "1tbs", { "allowSingleLine": false } ], "max-statements-per-line": [ "error", { "max": 1 } ], "one-var": [ "error", "never" ], "one-var-declaration-per-line": [ "error", "always" ], "comma-style": [ "error", "last" ], "dot-location": [ "error", "property" ], "no-useless-computed-key": [ "error", { "enforceForClassMembers": true } ], "object-property-newline": [ "error", { "allowAllPropertiesOnSameLine": true } ], "padded-blocks": [ "error", "never" ], "wrap-iife": [ "error", "inside" ], "camelcase": "error", "no-unused-vars": "off", "yoda": "error", "curly": "error", "arrow-spacing": "error", "arrow-parens": [ "error", "as-needed", { "requireForBlockBody": true } ], "prefer-arrow-callback": "error", "object-curly-spacing": [ "error", "always" ], "rest-spread-spacing": [ "error", "never" ], "template-curly-spacing": "error", "block-spacing": "error", "array-bracket-spacing": "error", "semi-spacing": "error", "space-before-blocks": "error", "space-in-parens": "error", "key-spacing": "error", "keyword-spacing": "error", "space-infix-ops": "error", "comma-spacing": "error", "func-call-spacing": "error", "space-unary-ops": "error", "spaced-comment": "error", "use-isnan": "error", "new-parens": "error", "constructor-super": "off", // It is not needed, because VSCode already has the checker. "no-fallthrough": "error", "no-iterator": "error", "no-new-wrappers": "error", "no-path-concat": "error", "no-self-compare": "error", "no-throw-literal": "error", "no-undef-init": "error", "no-unreachable": "error", "no-unsafe-finally": "error", "no-unsafe-negation": "error", "no-useless-call": "error", "no-whitespace-before-property": "error", "eqeqeq": "error" } }設定できるルールについては下記のドキュメントから確認できます。

ESLint はソースコードのチェックだけでなく、一部のルールに対する自動修正機能を含んでいます。

コンテナワークスペース用 VSCode 拡張機能の設定で行った下記の設定によって、ファイル保存時や改行時などに ESLint による自動修正が行われるようになります。"eslint.format.enable": true,Stylint

コンテナワークスペースに

.stylintrcファイルを作成し、下記の内容で保存してください。

内容

{ "blocks": false, "brackets": "never", "colons": "always", "colors": "always", "commaSpace": "always", "commentSpace": "always", "cssLiteral": "never", "customProperties": [], "depthLimit": false, "duplicates": true, "efficient": false, "exclude": [], "extendPref": "@extends", "globalDupe": false, "groupOutputByFile": true, "indentPref": 4, "leadingZero": "always", "maxErrors": false, "maxWarnings": false, "mixed": true, "mixins": [], "namingConvention": "camelCase", "namingConventionStrict": true, "none": "never", "noImportant": true, "parenSpace": "never", "placeholders": false, "prefixVarsWithDollar": "always", "quotePref": "double", "reporterOptions": { "columns": [ "lineData", "severity", "description", "rule" ], "columnSplitter": " ", "showHeaders": false, "truncate": true }, "semicolons": "never", "sortOrder": false, "stackedProperties": "never", "trailingWhitespace": "never", "universal": false, "valid": true, "zeroUnits": false, "zIndexNormalize": false }設定できるルールについては下記のドキュメントから確認できます。

Stylint のルールチェックは Stylint 拡張機能、自動フォーマットは Manta's Stylus Supremacy 拡張機能が行ってくれます。ただ、自動フォーマットはやや強力すぎる (ルール違反を一瞬たりとも許さず、単に次の項目を入力するために改行しただけでも消し去られます) ので、コンテナワークスペース用 VSCode 拡張機能の設定で行った下記の設定によってタイピング時の自動フォーマットを無効化しています。

"[stylus]": { "editor.formatOnType": false },また、

.stylintrcファイルは、そのままでは VSCode が JSON ファイルとして認識してくれないため、コンテナワークスペース用 VSCode 拡張機能の設定で行った下記の設定によって言語モードに JSON with Comments を設定しています。"files.associations": { "*.stylintrc": "jsonc" },<注意>

stylint とよく似た名前の stylelint という Lint 系ツールがありますが、これは Stylus ではなく CSS や Sass の Lint ツールです。本記事の構成では Stylus しか使用しないため不要です。WebPack の設定

WebPack はモジュールバンドラです。

開発したソースコードや画像などのファイル群をリリース用にバンドルしてくれます。

特にソースコードについては、TypeScript からコンパクトな JavaScript へのトランスパイルや、トランスパイルされた JavaScript を呼び出すコードを HTML に埋め込んでくれたりします。

更に、画像ファイルなども全て JavaScript コード化してひとまとめにすることができます。(ひとまとめにせず独立したファイルのまま含めることもできます。)設定に使用できるファイルフォーマットは複数ありますが、本記事では強力なコード補完機能の恩恵を受けられる TypeScript にて記述します。

基本設定

コンテナワークスペースに

webpack.config.tsファイルを作成し、下記の内容で保存してください。import * as webpack from "webpack"; import { CleanWebpackPlugin } from "clean-webpack-plugin"; import * as HtmlWebpackPlugin from "html-webpack-plugin"; import * as path from "path"; const IS_DEV = (process.env.NODE_ENV === "development"); const config: webpack.Configuration = { mode: !IS_DEV ? "production" : "development", devtool: !IS_DEV ? false : "source-map", entry: [ "./src/client/index.tsx" ], output: { filename: "bundle.js", path: path.resolve(__dirname, "dist") }, resolve: { extensions: [".js", ".ts", ".tsx", ".styl"], modules: [ path.resolve(__dirname, "src/client"), path.resolve(__dirname, "node_modules") ], alias: { "react-dom": "@hot-loader/react-dom", }, }, module: { rules: [ { test: /\.tsx?$/, use: [ "react-hot-loader/webpack", "ts-loader" ] }, { test: /\.styl$/, use: [ "style-loader", { loader: "css-loader", options: { importLoaders: 1, sourceMap: IS_DEV, modules: { localIdentName: !IS_DEV ? "[hash:base32]" : "[path][name]__[local]", } } }, "stylus-loader" ] }, { test: { not: [ /\.html?$/, /\.jsx?$/, /\.tsx?$/, /\.styl$/ ] }, use: { loader: "url-loader", options: { /* Every file exceeding the size limit is deployed as a file with a name of the indicated rule. */ limit: 51200, name: !IS_DEV ? "[hash:base32].[ext]" : "[path][name].[ext]" } } }, { test: /favicon\.ico$/, use: "file-loader?name=[name].[ext]" }, ], }, plugins: [ new CleanWebpackPlugin({ }), new HtmlWebpackPlugin({ template: "./src/client/index.html", filename: "./index.html" }) ] }; export default config;細かく説明すると非常に長くなってしまうので、要点をまとめておきます。

- ビルド時にセットされる

NODE_ENV環境変数 (productionかdevelopmentのいずれか) に従い、設定を切り替える- development モード時はデバッグ補助用にソースマップ (トランスパイル前後のソースコードの紐付け情報) を生成する

- バンドル前のエントリーポイントは

./src/client/index.tsx- バンドル後のエントリーポイントは

bundle.js- 出力フォルダは

dist- バンドルするソースコードが配置されているフォルダーは

src/clientとnode_modulesreact-domモジュールをインポートしようとすると代わりに@hot-loader/react-domモジュールがインポートされる (後述の HMR で必要となる)- TypeScript ファイル (

.tsor.tsx) は次のローダーを使ってバンドルを行う

ts-loader: TS から JS へのトランスパイルreact-hot-loader/webpack: 後述の HMR で必要となる- Stylus ファイル (

.styl) は次のローダーを使ってバンドルを行う

stylus-loader: Stylus から CSS へのトランスパイルcss-loader: CSS のクラス名を衝突回避のためユニークな名前に変換する (後述の CSS Modules)style-loader: CSS を JS で動的に出力する- HTML、JavaScript、TypeScript、Stylus 以外のファイルは、50KB 以下なら JS に直接埋め込み、50KB 以上ならファイル名を一意に変更した上で独立ファイルとしてバンドルする

- favicon.ico はブラウザが名指しで直接取得しにくるので、ファイル名を維持して独立ファイルとしてバンドルする

- CleanWebpackPlugin を使用し、バンドル処理開始時に前回の出力結果を全て削除する

- HtmlWebpackPlugin を使用し、バンドル後の JS ファイル (bundle.js) を呼び出すコードを index.html に埋め込む

HMR 用補助サーバーの設定

HMR (Hot Module Replacement) というのは、開発時、ブラウザで Web アプリの動作を確認している時にソースコードを変更しても、サーバーの再起動もブラウザのリロードも行うことなく変更内容がブラウザに自動反映されるという機能です。(複雑な変更は追従しきれない場合があり、その場合は手動でリロードするようブラウザに表示されます。)

HMR の実現を補助する開発用サーバーが WebPack に用意されていますので、ここではそのサーバー設定を行います。HMR 利用時以外は不要なサーバーなので、基本設定とは別のファイルにします。(

webpack-mergeを使用して基本設定を HMR 用設定にマージします。)コンテナワークスペースに

webpack.config.hmr.tsファイルを作成し、下記の内容で保存してください。import * as webpack from "webpack"; import * as merge from "webpack-merge"; import config from "./webpack.config"; import "webpack-dev-server"; const hmrConfig: webpack.Configuration = merge(config, { devServer: { host: "localhost", port: 8080, contentBase: "src/client", historyApiFallback: true, inline: true, hot: true, open: false } }); export default hmrConfig;CSS Modules や画像ファイルを TypeScript で利用可能にする

TypeScript では型定義のないモジュールをインポートして使用するとエラーになってしまいます。

解決方法はいくつかありますが、本記事では手っ取り早く下記の定義を追加します。

- 全ての Stylus ファイルに対して、string 配列がエクスポートされたモジュールとして型定義を追加

- 全てのファイル (型定義が見つからなかった場合に限る) に対して、Any 型の値がデフォルトエクスポートされたモジュールとして型定義を追加

コンテナワークスペースに

modules.d.tsファイルを作成し、下記の内容で保存してください。declare module "*.styl" { const classNames: { [className: string]: string }; export = classNames; } declare module "*" { const value: any; export default value; }Jest の設定

Jest はテスティングフレームワークです。

本記事では Jest と React Testing Framework を組み合わせることで React コンポーネントのユニットテストを行います。コンテナワークスペースに

jest.tsファイルを作成し、下記の内容で保存してください。{ "preset": "ts-jest", "moduleNameMapper": { "\\.(css|styl)$": "<rootDir>/node_modules/jest-css-modules" } }Jest で TypeScript をテストできるようにするため

presetにts-jestを設定します。

また、本来 WebPack (CSS Loader) を通さなければ処理できない CSS Modules (後述) という特殊なインポート方法を、WebPack を介さない Jest でも最低限エラー発生を回避して処理できるよう、moduleNameMapperでjest-css-modulesを設定しています。デバッグ設定

次の5種類のデバッグを行えるよう設定を行います。

- Chrome 上で動作しているクライアントサイドコードのデバッグ

- Edge 上で動作しているクライアントサイドコードのデバッグ

- サーバーサイドコードのデバッグ (既に起動しているサーバープロセスにアタッチしてデバッグ)

- サーバーサイドコードのデバッグ (サーバープロセスを起動してデバッグ)

- Jest でテスト実行しながらデバッグ

コンテナワークスペースに

.vscodeフォルダを作成し、下記の内容のlaunch.jsonファイルを作成してください。{ // Use IntelliSense to learn about possible attributes. // Hover to view descriptions of existing attributes. // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387 "version": "0.2.0", "configurations": [ { "name": "Debug Client (Chrome)", "type": "chrome", "request": "launch", "trace": true, "sourceMaps": true, "url": "http://localhost:3000", "webRoot": "${workspaceFolder}", "sourceMapPathOverrides": { "webpack:///*": "${workspaceFolder}/*" }, "skipFiles": [ "<node_internals>/**/*.js", "node_modules" ] }, { "name": "Debug Client (Edge)", "type": "edge", "request": "launch", "trace": true, "sourceMaps": true, "url": "http://localhost:3000", "webRoot": "${workspaceFolder}", "sourceMapPathOverrides": { "webpack:///*": "${workspaceFolder}/*" }, "skipFiles": [ "<node_internals>/**/*.js", "node_modules" ] }, { "name": "Debug Server (Attach)", "type": "node", "request": "attach", "cwd": "${workspaceFolder}", "port": 9229, "protocol": "inspector", "internalConsoleOptions": "openOnSessionStart", "skipFiles": [ "<node_internals>/**/*.js", "node_modules" ] }, { "name": "Debug Server (Launch)", "type": "node", "request": "launch", // "preLaunchTask": "npm: build:dev", "runtimeArgs": [ "--nolazy", "-r", "ts-node/register" ], "args": [ "${workspaceFolder}/src/server/server.ts" ], "cwd": "${workspaceFolder}", "protocol": "inspector", "internalConsoleOptions": "openOnSessionStart", "env": { "TS_NODE_IGNORE": "false" }, "skipFiles": [ "<node_internals>/**/*.js", "node_modules" ] } ] }Jest のデバッグ実行は Jest Runner 拡張機能を使用して行うため

launch.jsonでは設定できません。代わりにコンテナワークスペース用 VSCode 拡張機能の設定で行った下記の設定によって Jest のデバッグ設定を行っています。"jestrunner.debugOptions": { "skipFiles": [ "<node_internals>/**/*.js", "node_modules/" ] },実装

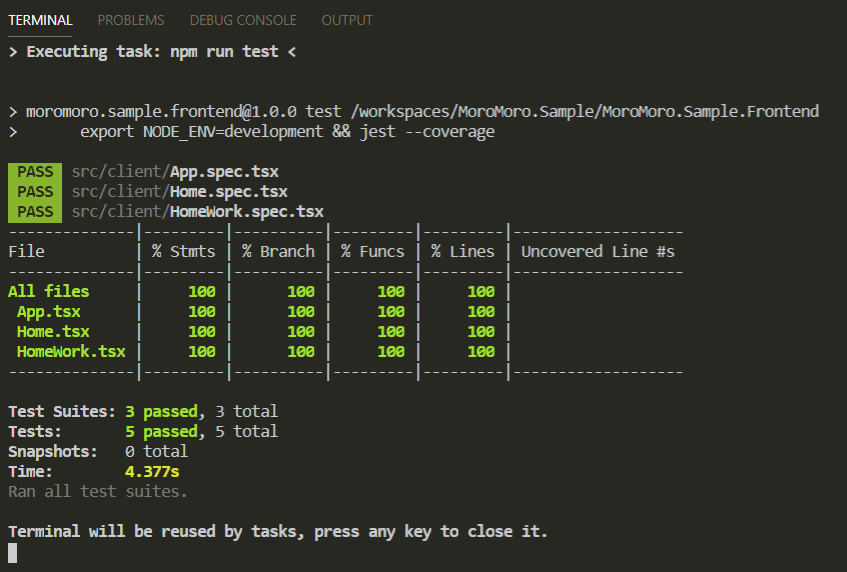

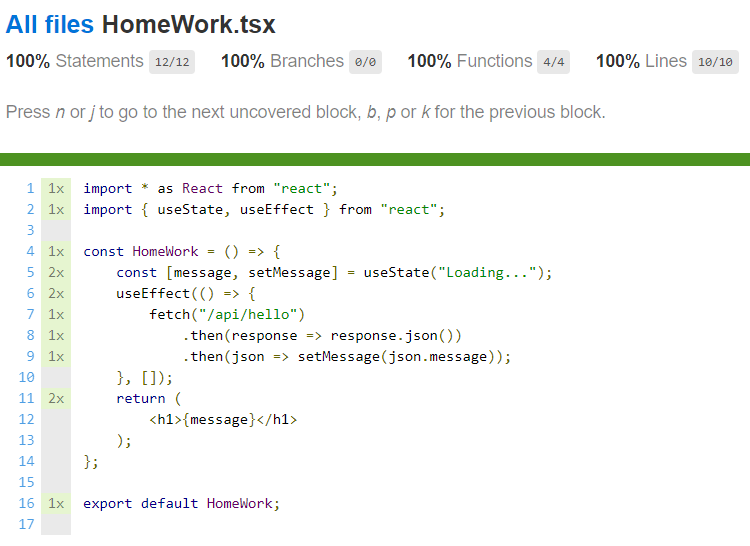

ようやくここまで辿り着きました。(本記事を書き始めて1週間)

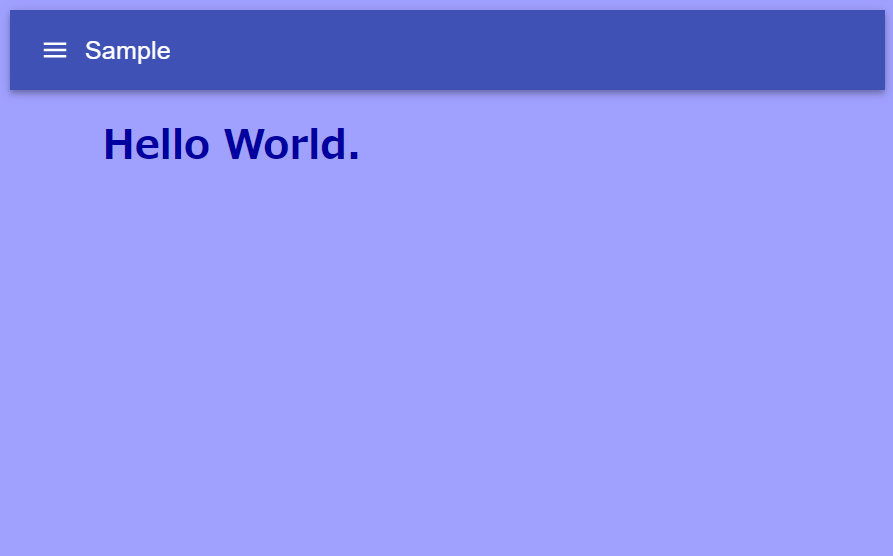

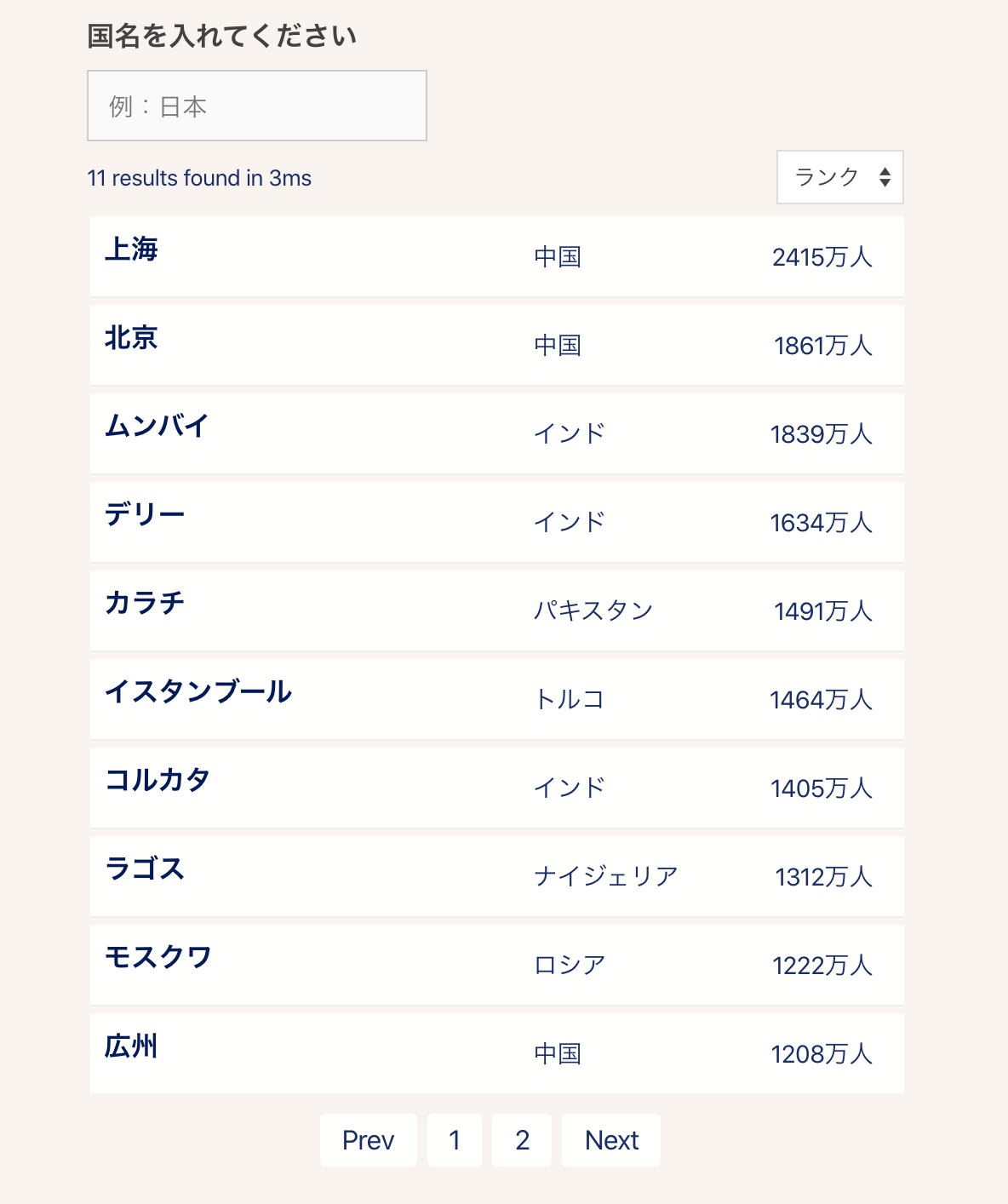

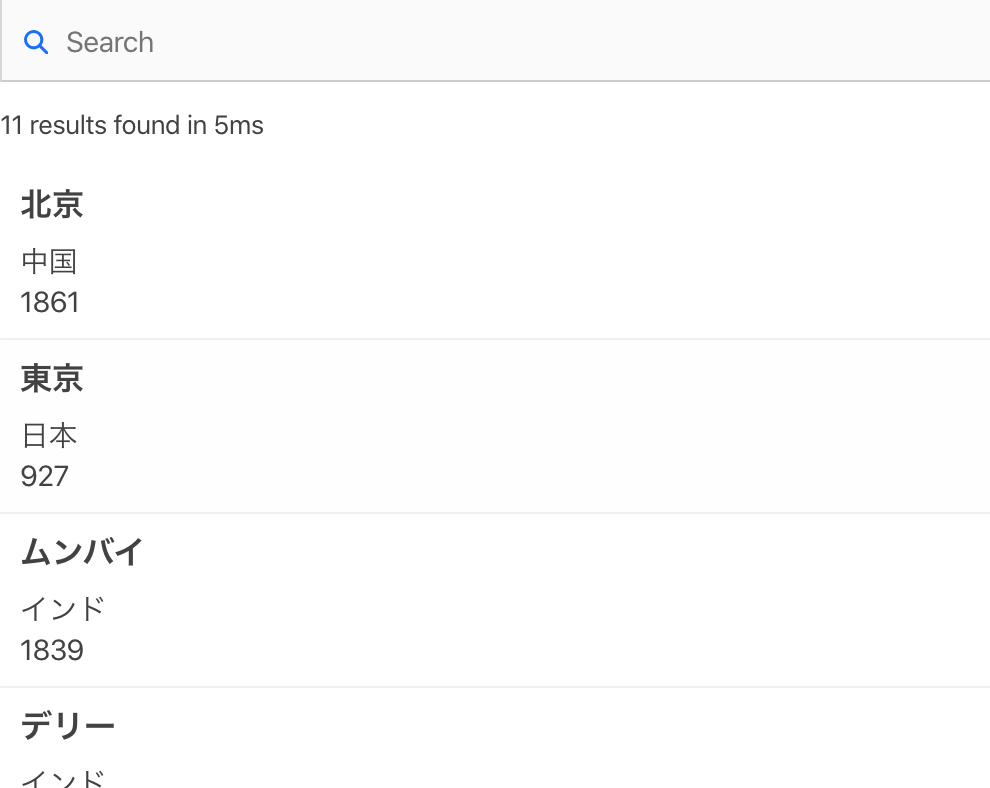

ここからは実装を行っていきます。本記事では、ハードコーディングされた "Hello World." というメッセージを表示する Home ページと、サーバーに実装した hello API から取得した "Hello World!" というメッセージを動的に表示する Home Work ページを用意し、これらをメインページ内でタブ切り替えのように行き来できるようにします。二つのページには異なる URL を割り当てますので、URL 直打ちで最初から Home Work ページを表示させることもできます。

Home Work ページではメッセージを動的に取得していることがわかりやすいよう、待機中は "Loading..." と表示しています。

あとデザインがクソダサいですが気にしないように。ソースコードフォルダーの作成

コンテナワークスペースに下記のフォルダー構造を作成しておきます。

- コンテナワークスペース

src

clientserver本記事ではこれ以上深いフォルダーはあえて作成しませんが、実開発ではフォルダー構成は重要です。

基本的な考え方として下記のページが参考になるかと思います。(後半を読み飛ばさないように)サーバーサイド:loggers.ts

log4js を使用してシステムログ用のロガーとアクセスログ用のロガーを実装します。 (クライアントサイドはブラウザ上で実行されるためログは取れません。)

log4js の公式ドキュメントは下記にあります。

src/serverフォルダーにloggers.tsファイルを作成し、下記の内容で保存してください。import * as log4js from "log4js"; const IS_DEV = process.env.NODE_ENV === "development"; log4js.configure({ appenders: { "system_console": { type: "console", layout: { type: "pattern", pattern: "%[[%d] [%p]%] %c - %m [%f:%l:%o]" }, }, "system_file": { type: "file", filename: "logs/system/system.log", maxLogSize: 5 * 1024 * 1024, backups: 5, compress: true, layout: { type: "pattern", pattern: "[%d] [%p] %c - %m [%f:%l:%o]" }, }, "access_console": { type: "console", }, "access_file": { type: "dateFile", filename: "logs/access/access.log", pattern: "yyyy-MM-dd", alwaysIncludePattern: true, keepFileExt: true, compress: true, daysToKeep: 5, } }, categories: { "default": { appenders: ["system_console"], level: !IS_DEV ? "info" : "all", enableCallStack: true, }, "system": { appenders: ["system_console", "system_file"], level: !IS_DEV ? "info" : "all", enableCallStack: true, }, "access": { appenders: !IS_DEV ? ["access_file"] : ["access_console", "access_file"], level: !IS_DEV ? "info" : "all", } } }); export const defaultLogger = log4js.getLogger(); export const systemLogger = log4js.getLogger("system"); export const accessLogger = log4js.getLogger("access"); export const accessLogConnector = log4js.connectLogger(accessLogger, { level: "auto" });システムログは

logs/systemフォルダーに保存されます。

ログサイズが 5MB を超えたらログを圧縮してローテーションを行うように設定しています。アクセスログは

logs/accessフォルダーに保存されます。

毎日ログを圧縮してローテーションを行うように設定しています。また、

NODE_ENV環境変数がdevelopmentの時 (開発時) は全てのレベルのログを出力し、productionの時 (本番) はfatal、error、warn、infoのログを出力します。サーバーサイド:server.ts

Express を使用してサーバーを実装します。

Express の公式ドキュメントは下記にあります。

src/serverフォルダーにserver.tsファイルを作成し、下記の内容で保存してください。import * as express from "express"; import * as process from "process"; import * as path from "path"; import fetch from "node-fetch"; import { systemLogger as logger, accessLogConnector } from "./loggers"; const clientRootPath = "dist"; const clientRootAbsolutePath = path.join(process.cwd(), clientRootPath); const server = express(); server.use(accessLogConnector); server.use(express.static(clientRootPath)); server.get("/api/hello", (req, res) => { res.send({ message: "Hello World!" }); }); server.get("*", (req, res) => { if (process.env.HMR === "true") { fetch( `http://localhost:8080${req.originalUrl}`, { method: req.method, headers: req.headers as { [key: string]: string } } ).then(innerRes => new Promise((resolve, reject) => { innerRes.body.pipe(res); res.on("close", resolve); res.on("error", reject); })); return; } res.sendFile("index.html", { root: clientRootAbsolutePath }); }); server.use((err: any, req: express.Request, res: express.Response, next: express.NextFunction) => { logger.error(err); next(err); }); server.listen(3000, () => { logger.info("server running"); });

distフォルダー内の静的ファイルへのアクセスについてはそのまま該当のファイルを返します。サンプル実装として、

/api/helloという URL にアクセスされたら{ message: "Hello World!" }という JSON データを返すようにしています。実際の開発では、リバースプロキシ化してバックエンドサービスに処理を委譲することが多いかと思います。上記のいずれにも当てはまらない場合、通常は

index.htmlを返します。ここまで特に触れませんでしたが、本記事で構築するのは SPA (Single Page Application) と呼ばれる形式のアプリケーションで、クライアント内で完結するルーティングを行えるため、サーバーはとにかくindex.htmlを返してあげる必要があります。

ただし、HMR環境変数がtrueの場合には HMR 用補助サーバーへの簡易リバースプロキシとして動作します。HMR 用補助サーバーが静的コンテンツをホスティングするためです。また、エラーハンドラを追加してエラーをシステムログに記録するようにしてあります。

そして最後にポート番号 3000 を使用してサーバーを起動しています。

クライアントサイド:index.html

コンテンツは React で実装していきますので

index.htmlは非常にコンパクトです。

src/clientフォルダーにindex.htmlファイルを作成し、下記の内容で保存してください。<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Sample</title> </head> <body> <div id="root"></div> </body> </html>

bodyにはid="root"を設定したdiv要素を配置するのみです。

React がこのdiv要素に対して動的にコンポーネントをレンダリングします。クライアントサイド:index.tsx

index.tsxはエントリーポイントです。ここからクライアントサイドの処理が開始されます。

src/clientフォルダーにindex.tsxファイルを作成し、下記の内容で保存してください。import { hot } from "react-hot-loader/root"; // Must be imported before "react" and "react-dom". import * as React from "react"; import * as ReactDOM from "react-dom"; import { BrowserRouter } from "react-router-dom"; import App from "./App"; const Root = () => { return ( <BrowserRouter> <App /> </BrowserRouter> ); }; ReactDOM.render(<Root />, document.getElementById("root")); export default hot(Root);エントリーポイントでは、HMR に対応するための細工と、React Router (後述) に対応するための細工を行います。具体的なコンテンツの実装は、次に実装する App コンポーネントから行っていきます。

具体的には、React Router DOM の BrowserRouter という特殊なコンポーネントで App コンポーネントをラップし Root コンポーネントとして定義し、更にその Root コンポーネントを React Hot Loader の hot 関数でラップしたものを、先ほどindex.htmlに配置したdiv要素に対してレンダリングしています。なお、

NODE_ENV環境変数がproductionの時には hot 関数は何も行わず引数で受け取ったコンポーネントをそのまま返しますので、hot 関数は除去せずそのままリリースして大丈夫です。<補足>

TypeScript の中に HTML のタグのような記述が混ざっていることに戸惑う人もいるかと思います。これは React の JSX という機能で、HTML のようなタグ構文を使用してオブジェクト (仮想 DOM コンポーネント) の生成を行うことができます。(トランスパイルすると React.createElement() を呼び出す普通の JavaScript コードに変換されます。その関係で、import * as React from "react";を必ず記述しておく必要があります。)