- 投稿日:2019-12-24T16:38:51+09:00

(失敗)Flaskで作ったwebアプリをherokuでデプロイする

Flaskのアプリをherokuとgithubを使ってデプロイしてみます。

メモのために書きます。と思ってやってたんですが、デプロイしたページを見ようとするとエラーが出てします。前はできたんだけど、、、まずプログラムを入れるファイルを作ります。

(base) PS C:\working\web_app> python -m venv 新しく作るファイル名(今回はmessage_app)仮想環境を設定する。

下のコマンドを打つと仮想環境が稼働します。(base) PS C:\working\web_app\message_app>Scripts\activate次にライブラリを仮想環境にインストールします。

(message_app) PS C:\working\web_app\message_app>pip install 使うライブラリ名(今回はflaskとrequestとgunicorn) pip install -r requirements.txt(requirements.txtを使ってインストールもできる)Procfileという名前のファイルを作るってエディタでファイルに以下の文を書いておく

web: gunicorn app:app --log-file=-requirements.txtを作って中にしたのコマンドで出てきたインストールされてるライブラリの情報をコピペする

pip freeze以下のコマンドを実行する

git initgit add .addと.の間に半角スペースがあるのに注意

git commit -m “コメント”heroku loginheroku creategit push heroku masterってやってみたけど、できなかった ><

- 投稿日:2019-12-24T15:31:19+09:00

Kendra 試してみたよ。

こんにちは。Da Vinci Studio の bbz です。

社内ドキュメントとかから欲しい情報を探すのって結構めんどくさいですよね。

キーワード検索だとあれこれヒットするし。

ペロッと欲しい情報が探せないかなということで先日発表された AWS Kendra 試してみました。Kendra

Kendra とは

機械学習を原動力とする高精度のエンタープライズ検索サービスです。

https://aws.amazon.com/jp/kendra/

ということで自然言語で問い合わせたらいい感じに答えてくれそうな検索サービスですね。

(まだ Preview 段階ですが)セットアップ

管理コンソールから手軽に使えます。

(まだ東京 Region にはありませんのでバージニアとか選んでください。)

最初は index を作成。

結構時間かかります。(30分くらい)

つづいて Data Source の追加

たくさんの Source を追加できるようになるみたいですが、今のところは3つだけ。Amazon Kendra は、ファイルシステム、ウェブサイト、Box、DropBox、Salesforce、SharePoint、リレーショナルデータベース、および Amazon S3 などの人気のデータソースに対する幅広いネイティブなクラウドコネクタとオンプレミスコネクタを提供することにより、検索アプリケーションの構築に伴う困難な作業を排除します。

プレビューでご利用いただけるコネクタは、SharePoint Online、JDBC、および S3 のみとなります。

Data Source 追加したら後はドキュメントなりを突っ込んで検索するだけ!!

なのですが、現在はデータもクエリも英語だけの対応なのであった

無理やり日本語で検索する

英語で使えばいいのですが、どうせなら日本語のキーワードで検索(入力)したいので ↓ の感じにしてみました。

- Slack で日本語入力 -> Slackbot に飛ぶ

- AWS Translate で問い合わせを英語に翻訳

- 翻訳されたクエリで Kendra に問い合わせ

- 結果を AWS Translate で日本語に翻訳

- Slack に表示

(データは英語に翻訳して S3 に置いておく。)

で、使ってみるとこんな感じ。(表示しているのは一部のレスポンスだけ)

ちゃんと日本語で検索してる風に見えますね。

料金

すごく手軽に使える Kendra ですが料金は結構お高い。

https://aws.amazon.com/jp/kendra/pricing/今は Enterprise Edition しか使えないというのもありますが

$7/hourもしちゃいます。

ざっくり$7 x 720 hours/month = $5,040ですね

(Developer Edition が出てくれば$2.5 x 720 hours/month = $1,800と少し利用しやすくはなりそうですが。)使ってみて

Index 作ってデータ連携させるだけで使えてとっても簡単。検索は楽ちんになりますね。

ただ関連のあるデータはちゃんと返してくれるものの、すごい検索精度だ!!とはなりませんでした。

(今回は途中で翻訳とか挟んでるし。)

データ量が増えてクエリがもうちょい複雑になると違ってくるかもですが。良くある質問と回答を事前に登録したり Kendra の結果を評価して育てていく必要はありそうですね。

事前登録するとこんな感じででてくる。

まだ Preview なので本番利用はできないですが、GA になって日本語対応もしてくれたら使い所はありそうだなーという感じでした!

- 投稿日:2019-12-24T15:22:56+09:00

本日はクリスマス・イブということであのお菓子の分類をML初心者がAmazon Rekognition Custom Labelsを使って挑戦してみた

はじめに

今回は、先日公開がされたこちらの記事https://qiita.com/KC_NN/items/d265eddcbdc8a47ed88c

をML初心者の私が見ながらでもできるものなのかを試してみた記事になります。その為新技術などの情報はないですが、そこはご容赦ください。今回の背景

今日(投稿日)がクリスマス・イブということで、せっかくだからクリスマスにちなんだ記事にしようと思いました。そこで、クリスマスのお菓子で定番のあのお菓子を画像分類してみようと思いました。

そう!あの「ジンジャーマンクッキー」です!

ラベル付けの際にジンジャーマンクッキーに名前を付けて名前による分類ができるんじゃないか。この企画ならいける!と思い、早速ジンジャーマンクッキーを購入しようと思いました。が、みんな見た目一緒じゃないか…これじゃあ分類ができない!いっそ自分で作るかとも少しだけ思いましたが料理を普段しない私にはできるはずもなく…

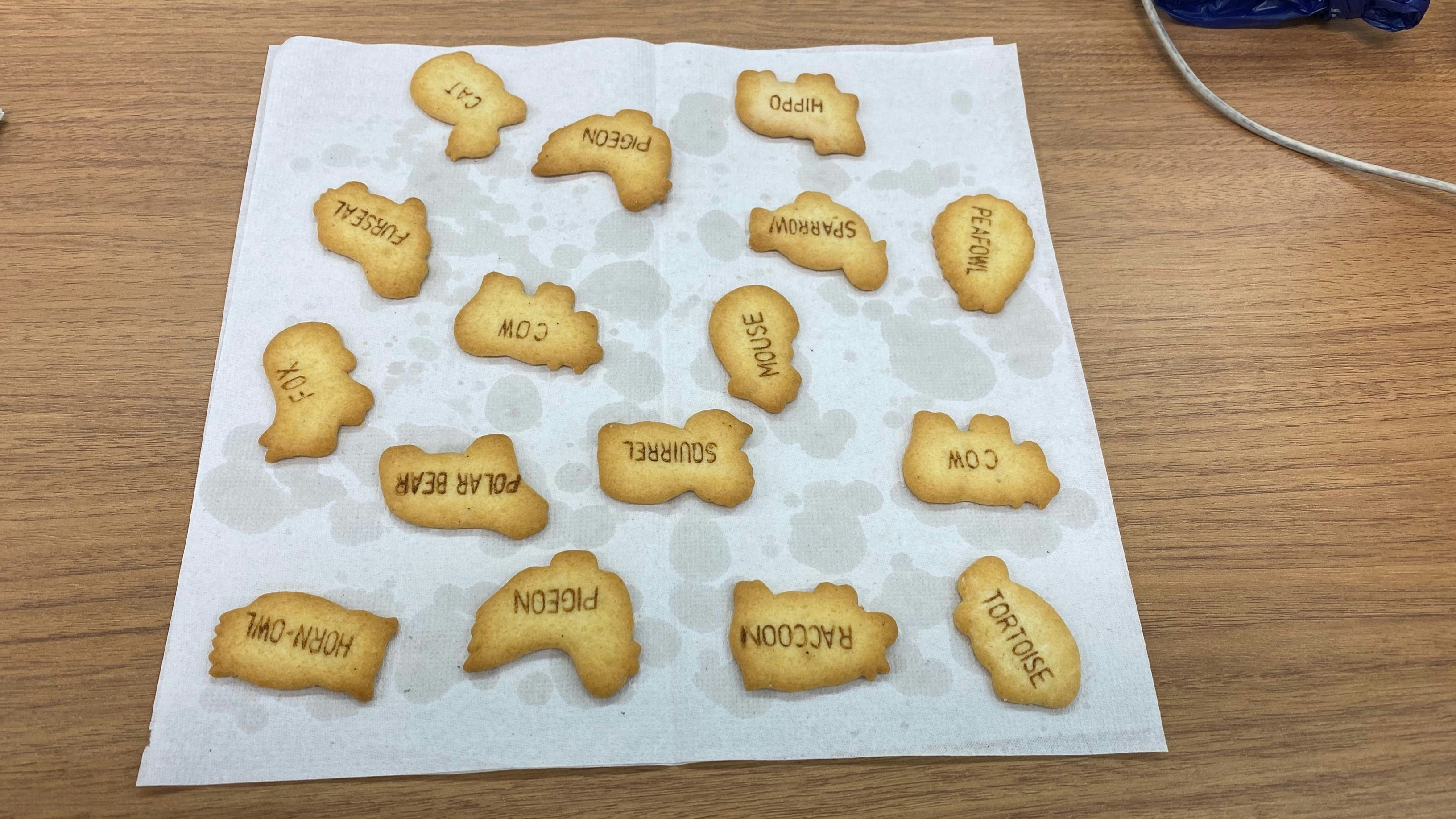

そこで、形が違って、クッキーっぽいものはないかと探したところ。このお菓子にたどり着きました!これなら要望を満たせる!ということで、たべっ子どうぶつビスケットの画像分類をML初心者の私が、先日公開された記事を見ながらAWSのRekognition Custom Labelsで挑戦してみました。

いざ実践!

まず、記事の手順通りに素材を集めるところからということで素材写真をiphoneで撮影しました。今回は、全体画像の角度を変えたものを7枚ほど撮影しました。

こんな感じで7枚ほど撮影

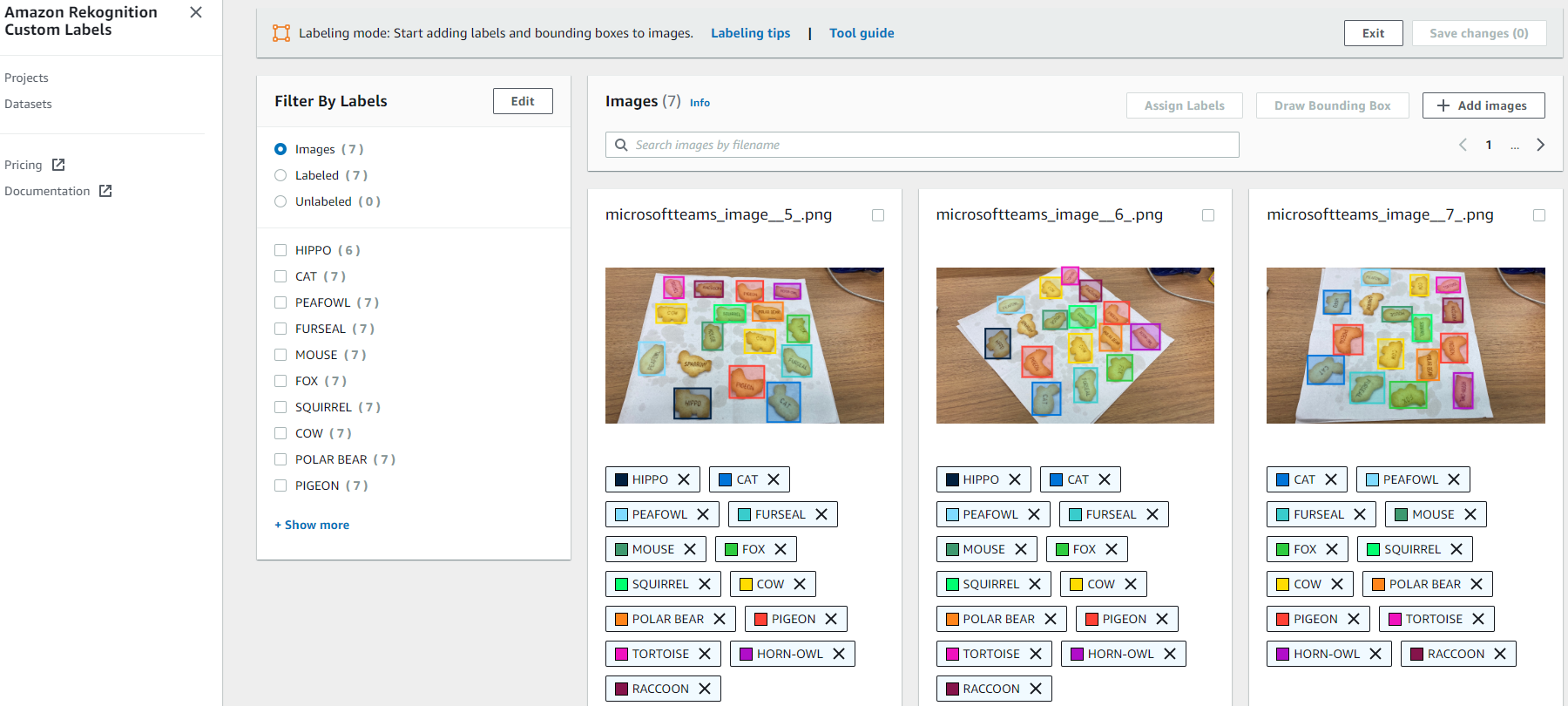

記事の手順通りに、「プロジェクト名作成、S3バケット作成、画像をS3に保存」を実施していきます。

次に、保存した画像にラベリングをしていきます。

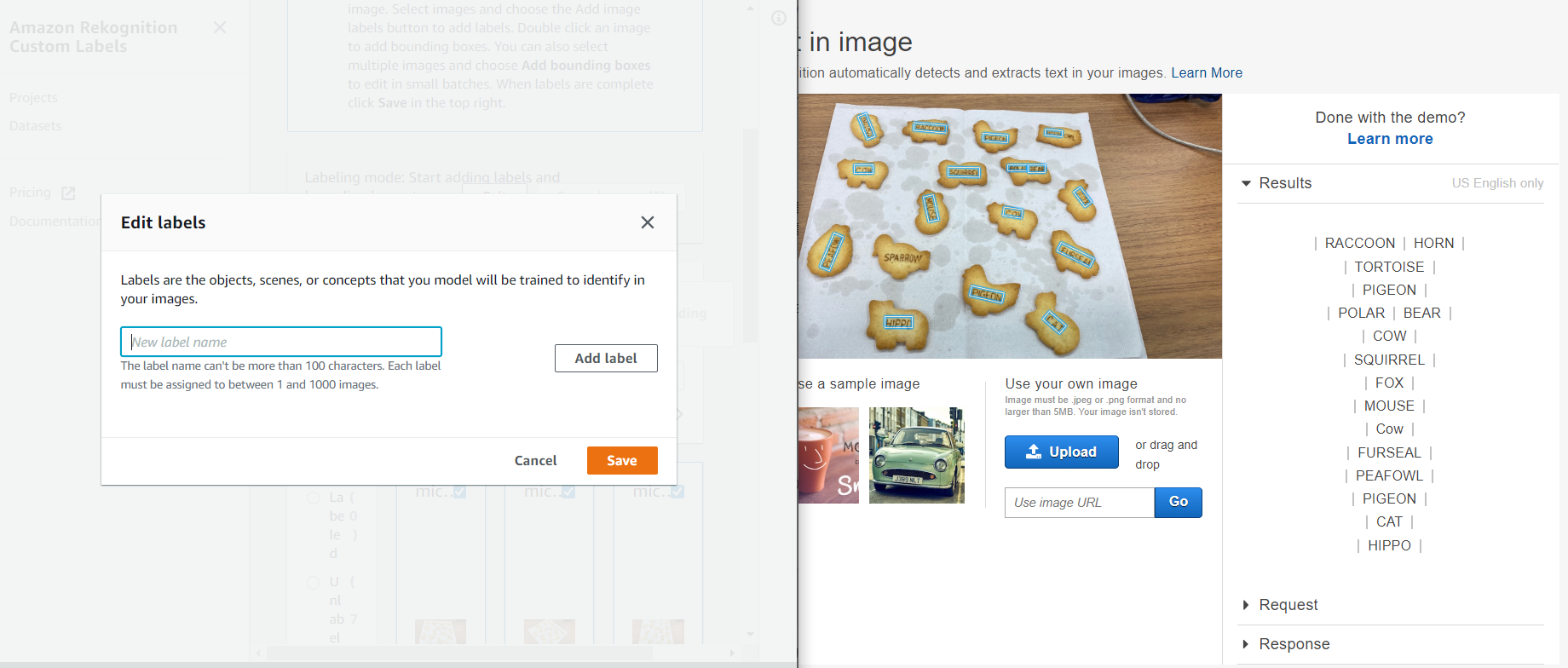

ラベリングは、自分で入力をしていくのですが、この数は結構めんどいなーと思ったので、OCR(Amazon Rekognition text in image)を使って画像内のテキストを抽出し、こんな感じに2画面にし、抽出したテキストをコピペして作業を簡略化してみました。(下記画像の左がCustom labels、右がtext in imageの画面です。)ラベリング名の登録も済んだので、実際に写真にラベル付けをしていきたいと思います。

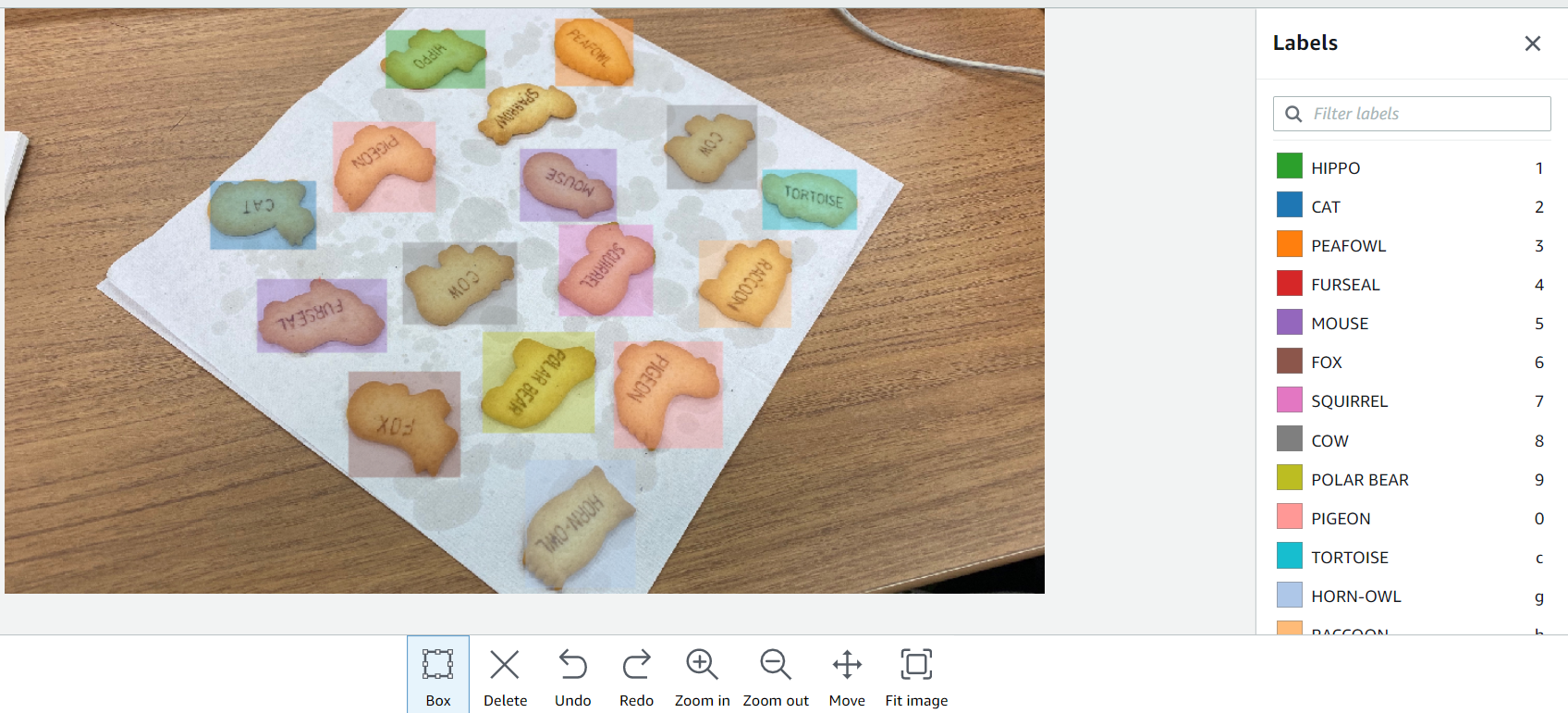

ラベル付けも記事の手順通りに、ラベル付けしたい画像を選んで、画像内のオブジェクトに対してラベル名のついたドローイングボックスをただひたすらにこんな感じで囲っていきます。

こうして撮影した全部で7枚の写真にラベルを付けていきます。

ここまでだいたい30分前後で作業は終わりました。(画像のアップロードから数えて)作業が終わるとダッシュボードがカラフルになります。

記事では、ラベル付けをした後に、「save change」を選択後「Train model」を選択するとありましたが、

実際は、「save change」を選択した後に隣の「Exit」を選択しないと「Train model」のボタンがに切り替わらないので、ご注意を。

ここまで簡単に画像認識のモデルを作れるとは思いませんでした。技術的にあまり詳しくない私でもこんなに簡単にできるとは、AWSはすごいですね!

あとは、推論するだけ。ってここにきてまさかのCLI!

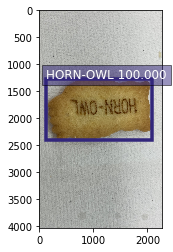

CLIでモデルを使って推論した結果こんな感じになりました。

"CustomLabels": [ { "Name": "HORN-OWL", "Confidence": 100.0, "Geometry": { "BoundingBox": { "Width": 0.8662499785423279, "Height": 0.2805599868297577, "Left": 0.05463000014424324, "Top": 0.31387001276016235 } } } ]HORN-OWLを判定しているみたいですが、今回用意したデータセットが少ないせいか信頼スコア(Confidence)がかなり高いように見えます。もう少しデータセットを増やすべきでしたね…

結果を視覚的に見せるのには、結果コードと画像を使ってプログラムを書く必要があるとのことなので、ここだけは社内のメンバーに手伝ってもらいました。まとめ

トータル的に見て、ほとんど技術を知らない人でも簡単に画像認識の予測モデルができて推論までできてしまうすごいサービスがリリースされたなーと感じずにはいられません。

こんなに簡単にライトにできるのであれば、もっといろんな画像分析を試してみたいと思いました。

最後まで、読んでいただきありがとうございました!メリークリスマス!

- 投稿日:2019-12-24T15:02:21+09:00

閉域 de EKS

※1 閉域:インターネット接続なし、と読み替えてください。英語だとoff-lineだそう(ググる時捗ります)

※2 kubernetes v1.13 を利用ドコモではRedshiftを中核にした分析基盤の前段に、こんな形の前処理システムの運用をしています。

オンプレミスで構築された各システムからのデータをDirectConnect経由で受け取り、整形し、DWHへ格納する、よくあるNW構成のシステムです。

このようなシステムの常として、主にセキュリティの観点から、

- インターネット接続不可、もしくはプロキシ経由でのみ可能

という制約が付いて回ります( 閉域 と私たちは良く呼びます)。

このような制限下でのシステム開発、ダミーデータや検証環境をしっかり用意できれば良いのですが、なんだかんだ理想通りにはいかず……

- 検証環境下で開発、ビルド

- インターネット疎通経路のない本番環境へと転送、デプロイ

- エラーなどログの調査、改善点の洗い出し

といったサイクルを回しながら進めることになるものの、

- ネットワーク的に断絶されているがゆえ、1サイクルを回すのに時間かかる

- 本番環境内での作業が増え、検証環境との解離が起きがち

と、開発自体が複雑/高負荷になりがちでした。また当初は予定通りの動作であったとしても、その後の変更への対応の負担が大きく、対向システムの変化の速さ に追従しきれないことも…

そのため現在、このようなアーキテクチャの前処理システムの開発・運用を一部で進めています。

EKSを中核に1

- コンテナの可搬性を活かし、制限環境下でも迅速な開発を可能にする

- Kubernetesにより、水平スケーリングをシンプルに行えるようにする

のが狙いのアーキテクチャ、です。色々大変な想いもしましたが、上記のメリットはそれを補いあまりあるものを得られているな、と感じています。

せっかくのアドベントカレンダーの機会をいただけたので、この 閉域環境でのEKSの利用 について少し内部に踏み込みつつ、まとめていこうと思います。

模擬環境の構築

要点

- EKSのプライベートアクセスオプションをによりControlPlaneへの経路作成、VPC内からのアクセスを可能に。

- VPC Endpointを利用し経路確保。必要なのはECR、S3、EC2。

- AMI起動時に明示的に認証パラメータを注入し、ControlPlane側にノードとして認識させる。

勘所を押さえれば、全てAWSが提供する手段で完結するので、さした手間なしに作成できます。

Kubernetesの構成要素とEKSの職掌範囲

勘所を押さえるのに簡単に内部構造から。

kubernetes blogより引用Kubernetesは上図のようにいくつかのコンポーネントから成り立っており、ユーザとのインターフェースや全体管理を行うMaster (Cotrol Plane、CPlaneとも)と、実際にアプリケーションコンテナが動作するNodeの部分へと大別されます。

EKSはこれらのうち、主にMasterの部分を提供するサービスです。2

Running Kubernetes at Amazon scale using Amazon EKS re:Invent 2019セッション資料より引用Nodeの部分はベースとなるAMIからEC2を起動し、Masterへと登録/認識させる、という割と下回りを意識する流れになります(CloudFormationが提供されているので操作自体は簡素ではあります)。

この操作を行う際、Node内の構成要素(kubelet, コンテナランタイム、ネットワーキング)について、全て動作可能な状態となるように必要なコンポーネントのダウンロードや認証等の通信が発生します。

これらについて、なにかしらの経路で通信できるようにするか、事前に入れ込んでおけば、閉域内でもクラスタ構築が可能になる、と言ったかたちとなります。EKS-Optimized AMI

それではどのようにこれら要素を整えれば良いのか、NodeのもとになるAMI(EKS-Optimized AMI)について踏み込んでみましょう。AWSが配布しているAMIの、ビルドに使用されるスクリプトがGitHubで公開されています。

ビルドにはPackerが利用されています。利用したことがないと最初は??となるかもしれませんが、EC2上でシェルスクリプト走らせたり、設定ファイルを配置したりして後AMIを作り上げているものだと思っておけば大丈夫です。

eks-worker-al2.jsonで各種パラメータ定義

- amzn2-ami-minimal-hvm(最低限のライブラリのみが入ったAmazon Linux 2のAMI)をベースAMIとして指定

files`下の設定ファイルを転送install-worker.sh起動 といった流れとなっています(実際に自分でAMIを焼きたければ、Makefileがあるのでmakeを使うのが簡便です)。このうち

install-worker.shに前述の必要なコンポーネントの導入が記述されています。コンテナランタイム

こちらの通り、Dockerがランタイムとしてインストールされます。device-mapperやlvmもこちらでインストールされています。

kubelet

こちらで、AWSの用意したバイナリをS3から取得、設定がされるようになっています。

aws s3 ls amazon-eks/1.14.7/2019-09-27/bin/linux/amd64/を打つとバイナリの配置されているS3が見られます(バージョンや日付、OSなどは適宜読み替えてください)。このamazon-eksバケットに、kubelet以外のEKS動作に必要なファイル類(IAMと連携するためのaws-iam-authenticatorなど)が収められています。ネットワーキング

ここまでは予めAMIの内部に収められるのですが、ネットワーキングについては少々異なります。

EKS(※v1.11以降)では

kube-proxy: Podの通信先を制御。EKSだとデフォルトでNodeのiptablesを制御するモードで動作coredns: Service(Kubernetesの外部への公開点の概念)にDNSを付与aws-nodes: kubeletと連携してPodに対しVPC内でWorkするPrivateIPアドレスを付与の3つがコンテナとして起動され、動作するのですが、これらに関してはAMIの中には収めらない状態です。

つまり起動した際、AWSのコンテナレジストリサービス(ECR)からPullしてくることで、NodeとしてWorkするような仕組みとなっています(EKSでKubernetes 1.13が公開される前は、この辺をユーザーがゴニョゴニョすることで無理矢理off-lineで動作させるしんどい状況だったりしました)。これらについては、ECRとS3のVPCエンドポイントを付与することで、v1.13より解決が可能です。ポイントとしては

- ECRのVPCエンドポイントは2種類。dkr.ecr...(コンテナ本体のPull元)だけでなくapi.ecr...もつける(認証に必要なため)

- S3のエンドポイントも必要(ECRのストレージがS3のため)。最小の権限はこちら。

EKSからのNodeの認識

Nodeを起動した際、EKS側から認識させる必要があります。通常CloudFormationからNodeを起動すると、自動でEKS側の情報をEKSのAPIを利用し取得してくれるのですが、EKSそのものについてはPrivateLinkが現在存在しないため、そのままでは認識がされません。

そのため、AMIの起動時にパラメータとして予め渡してあげることで、EKSへのAPIコールを回避しNodeとして認識させることが可能です。

先ほど触れたAMI内部に転送されているファイルのなかにある、bootstrap.shが起動時に実行されるスクリプトになります。これに

- EKSのKubernetesのMasterとしてのエンドポイント(ややこしいですが...

kube-apiserverへのエンドポイントと読み替え他方がわかりやすいかもしれません。)- その認証情報

の2点を、CloudFormationから渡すと、Nodeとして認識がされます。

EKSのPrivateAccess

このオプションをEnableにすると、Masterエンドポイントに対するPrivate IPが払い出され、EKSが対象としたVPC内部からはDNSでの名前解決も可能となります。

これをEnableの状態で、PublicAccessの方をDisableにすると、対象のVPC内からのみkubectlを用いてKubernetesの操作が可能な状態となります(※ 正確には、Enabling DNS resolution for Amazon EKS cluster endpoints | AWS Compute Blog工夫すればピアリングした隣のVPCからもエンドポイントへの名前解決が可能です)。

EKSとkubectlとIAMの関係

EKSでは、kubectlが打たれた際、クライアントのIAMを認証として利用します。

Masterを作成した時点では、その作成者がAdminとされるため、閉域内からkubectlを叩いて利用するためには作成者のIAMキーを渡すか、作成後に他のIAMユーザーかロールをAdminとして追加する必要がでます。環境構築

長くなってしまいましたが、それでは閉域を模擬した環境で、EKSを使用してみます。

(CloudFormationや構築スクリプトを付しておきますが、参考程度に。)1 NW+関連サービス

Direct Connectを用意はできないので、まずVPC Peeringを越えてインターネットへは出ていけないことを利用して閉域を模擬した環境を作ります。(今だったらSSM Session Managerを利用するのが良いかもしれません)

EKS自身が2以上のサブネットを必要とするのでそれについても作成(今回利用はしません)。

また、EKS自身が利用するためのIAMロールや、kubectlを打つためにEC2へ付与するロールも、ここで作成しています。(VPCFlowLogsつけたり色々してますが無視してください、開発環境でもなるべくつけるようにしようという弊社ポリシーです)

1-infrastructure.yaml1-infrastructure.yamlAWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09' Parameters: EnvName: Type: String Default: yoda-close-nw Description: Component application identifier used by this sequential deployment AZ1: Type: String Default: ap-northeast-1a Description: Main AZ AZ2: Type: String Default: ap-northeast-1c Description: Second AZ (Just for EKS K8s endpoints) BastionVPCCIDR: Type: String Default: 172.24.0.0/24 Description: Bastion VPC CIDR block BastionPublicSubnetCIDR: Type: String Default: 172.24.0.0/25 Description: Public Subnet in Bastion VPC CIDR block (For bastion, natgw) K8sVPCCIDR: Type: String Default: 172.25.0.0/16 Description: K8s VPC CIDR block K8sWorkerSubnet1CIDR: Type: String Default: 172.25.0.0/17 Description: K8s Worker Subnet in AZ1 CIDR block K8sWorkerSubnet2CIDR: Type: String Default: 172.25.128.0/18 Description: K8s Worker Subnet in AZ2 CIDR block K8sOperatorSubnetCIDR: Type: String Default: 172.25.192.0/18 Description: kubectl instance located subnet CIDER YourComputerIPAddress: Type: String Default: 121.118.77.48 Description: Access point IP address InstanceType: Description: Server EC2 instance type Type: String Default: t3.nano ConstraintDescription: must be a valid EC2 instance type. RootVolumeSize: Default: 8 Type: String RootVolumePath: Description: Amazon Linux=>/dev/xvda, Ubuntu=>/dev/sda1 Default: /dev/xvda Type: String KeyName: Description: Name of an existing EC2 KeyPair to enable SSH access to the instance Type: AWS::EC2::KeyPair::KeyName ConstraintDescription: must be the name of an existing EC2 KeyPair. AmiId: Description: kubectl installed ami Type: String Resources: ################################################################################ ### VPC ######################################################################## ################################################################################ BastionVPC: Type: 'AWS::EC2::VPC' Properties: CidrBlock: !Sub ${BastionVPCCIDR} EnableDnsSupport: 'true' EnableDnsHostnames: 'true' Tags: - Key: Name Value: !Sub ${EnvName}-bastion-vpc K8sVPC: Type: 'AWS::EC2::VPC' Properties: CidrBlock: !Sub ${K8sVPCCIDR} EnableDnsSupport: 'true' EnableDnsHostnames: 'true' Tags: - Key: Name Value: !Sub ${EnvName}-k8s-vpc ### VPC Peering ### VPCPeering: Type: AWS::EC2::VPCPeeringConnection Properties: PeerVpcId: !Ref BastionVPC # Accepter Tags: - Key: Name Value: !Sub ${EnvName}-vpcpeering VpcId: !Ref K8sVPC # Requester ################################################################################ ### Subnet ##################################################################### ################################################################################ BastionPublicSubnet: Type: AWS::EC2::Subnet Properties: AvailabilityZone: !Ref AZ1 CidrBlock: !Ref BastionPublicSubnetCIDR VpcId: !Ref BastionVPC Tags: - Key: Name Value: !Sub ${EnvName}-bastion-public-subnet K8sOperatorSubnet: Type: AWS::EC2::Subnet Properties: AvailabilityZone: !Ref AZ1 CidrBlock: !Sub ${K8sOperatorSubnetCIDR} VpcId: !Ref K8sVPC Tags: - Key: Name Value: !Sub ${EnvName}-k8s-operator-subnet K8sWorkerSubnet1: Type: AWS::EC2::Subnet Properties: AvailabilityZone: !Ref AZ1 CidrBlock: !Sub ${K8sWorkerSubnet1CIDR} VpcId: !Ref K8sVPC Tags: - Key: Name Value: !Sub ${EnvName}-k8s-worker-subnet-1 K8sWorkerSubnet2: Type: AWS::EC2::Subnet Properties: AvailabilityZone: !Ref AZ2 CidrBlock: !Sub ${K8sWorkerSubnet2CIDR} VpcId: !Ref K8sVPC Tags: - Key: Name Value: !Sub ${EnvName}-k8s-worker-subnet-2 ################################################################################ ### Internet Gateway ########################################################### ################################################################################ BastionInternetGateway: Type: AWS::EC2::InternetGateway Properties: Tags: - Key: Name Value: !Sub ${EnvName} AttachBastionInternetGateway: Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment Properties: VpcId: !Ref BastionVPC InternetGatewayId: Ref: BastionInternetGateway ################################################################################ ### Route Table & Rule ######################################################### ################################################################################ # Route Table BastionPublicSubnetRouteTable: # RTB for ops public subet Type: AWS::EC2::RouteTable Properties: VpcId: !Ref BastionVPC Tags: - Key: Name Value: !Sub ${EnvName}-bastion-public-subnet-rtb K8sWorkerRouteTable: # For master & worker subet Type: AWS::EC2::RouteTable Properties: VpcId: !Ref K8sVPC Tags: - Key: Name Value: !Sub ${EnvName}-k8s-worker-subnet-rtb K8sOperatorRouteTable: # For master & worker subet Type: AWS::EC2::RouteTable Properties: VpcId: !Ref K8sVPC Tags: - Key: Name Value: !Sub ${EnvName}-k8s-operator-subnet-rtb # Association BastionPublicRtbAssociation: Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation Properties: SubnetId: !Ref BastionPublicSubnet RouteTableId: !Ref BastionPublicSubnetRouteTable K8sOperatorRtbAssociation: Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation Properties: SubnetId: !Ref K8sOperatorSubnet RouteTableId: !Ref K8sOperatorRouteTable K8sWorkerAZ1RtbAssociation: Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation Properties: SubnetId: !Ref K8sWorkerSubnet1 RouteTableId: !Ref K8sWorkerRouteTable K8sWorkerAZ2RtbAssociation: Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation Properties: SubnetId: !Ref K8sWorkerSubnet2 RouteTableId: !Ref K8sWorkerRouteTable # Route BastionPublicToIGWRoute: Type: AWS::EC2::Route Properties: DestinationCidrBlock: '0.0.0.0/0' RouteTableId: !Ref BastionPublicSubnetRouteTable GatewayId: !Ref BastionInternetGateway DependsOn: AttachBastionInternetGateway BastionPublicToK8sOperatorRoute: Type: AWS::EC2::Route Properties: DestinationCidrBlock: !Ref K8sOperatorSubnetCIDR RouteTableId: !Ref BastionPublicSubnetRouteTable VpcPeeringConnectionId: !Ref VPCPeering K8sOperatorToBastionRoute: Type: AWS::EC2::Route Properties: DestinationCidrBlock: !Ref BastionVPCCIDR RouteTableId: !Ref K8sOperatorRouteTable VpcPeeringConnectionId: !Ref VPCPeering ################################################################################ ### Security Group & Rule ###################################################### ################################################################################ ##### Bastion Public SG ##### BastionPublicSecurityGroup: Type: AWS::EC2::SecurityGroup Properties: GroupName: !Sub ${EnvName}-bastion-public-sg GroupDescription: SG for public subnet instance Tags: - Key: Name Value: !Sub ${EnvName}-bastion-public-sg VpcId: !Ref BastionVPC BastionPublicIngressFromYourComputerSSH: Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress Properties: Description: From Your Computer to Public GroupId: !GetAtt BastionPublicSecurityGroup.GroupId FromPort: 22 ToPort: 22 IpProtocol: tcp CidrIp: !Sub ${YourComputerIPAddress}/32 DependsOn: BastionPublicSecurityGroup BastionPublicIngressFromYourComputerRDP: Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress Properties: Description: From Your Computer to Public GroupId: !GetAtt BastionPublicSecurityGroup.GroupId FromPort: 3389 ToPort: 3389 IpProtocol: tcp CidrIp: !Sub ${YourComputerIPAddress}/32 DependsOn: BastionPublicSecurityGroup BastionPublicIngressFromK8sOperator: Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress Properties: Description: From K8s Operator to Bastion Public GroupId: !GetAtt BastionPublicSecurityGroup.GroupId FromPort: -1 # All port ToPort: -1 IpProtocol: -1 # All traffic CidrIp: !Ref K8sOperatorSubnetCIDR DependsOn: BastionPublicSecurityGroup #### K8s Operator SG ##### K8sOperatorSecurityGroup: Type: AWS::EC2::SecurityGroup Properties: GroupName: !Sub ${EnvName}-k8s-operator-sg GroupDescription: SG for K8s operator Tags: - Key: Name Value: !Sub ${EnvName}-k8s-operator-sg VpcId: !Ref K8sVPC K8sOperatorIngressFromK8s: Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress Properties: Description: From K8sVPC to Control GroupId: !GetAtt K8sOperatorSecurityGroup.GroupId FromPort: -1 # All port ToPort: -1 IpProtocol: -1 # All traffic CidrIp: !Ref K8sVPCCIDR DependsOn: K8sOperatorSecurityGroup K8sOperatorIngressFromBastion: Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress Properties: Description: From Closed to Worker GroupId: !GetAtt K8sOperatorSecurityGroup.GroupId FromPort: -1 # All port ToPort: -1 IpProtocol: -1 # All traffic CidrIp: !Ref BastionVPCCIDR DependsOn: K8sOperatorSecurityGroup ################################################################################ ### VPC Endpoint ############################################################### ################################################################################ # VPC Endpoints Security Group for K8s VPCs VPCEndpointSG: Type: AWS::EC2::SecurityGroup Properties: GroupName: !Sub ${EnvName}-vpce-sg GroupDescription: SG for VPC endpoints Tags: - Key: Name Value: !Sub ${EnvName}-vpce-sg VpcId: !Ref K8sVPC VPCEndpointSGRules: Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress Properties: Description: From k8s vpc to private links GroupId: !GetAtt VPCEndpointSG.GroupId IpProtocol: tcp FromPort: 443 ToPort: 443 CidrIp: !Ref K8sVPCCIDR DependsOn: VPCEndpointSG S3Endpoint: Type: AWS::EC2::VPCEndpoint Properties: ServiceName: !Sub com.amazonaws.${AWS::Region}.s3 VpcEndpointType: Gateway VpcId: !Ref K8sVPC RouteTableIds: - !Ref K8sWorkerRouteTable PolicyDocument: Version: 2012-10-17 Statement: - Sid: AmazonLinuxYumUpdatePolicy Effect: Allow Principal: '*' Action: - s3:Get* Resource: - !Sub arn:aws:s3:::packages.${AWS::Region}.amazonaws.com/* - !Sub arn:aws:s3:::repo.${AWS::Region}.amazonaws.com/* - !Sub arn:aws:s3:::amazonlinux.${AWS::Region}.amazonaws.com/* - Sid: AllowPullFromECRPolicy Effect: Allow Principal: '*' Action: - s3:Get* Resource: - !Sub arn:aws:s3:::prod-${AWS::Region}-starport-layer-bucket/* EC2Endpoint: # Kubelet with aws cloud provider requires ec2 endpoint access Type: AWS::EC2::VPCEndpoint Properties: ServiceName: !Sub com.amazonaws.${AWS::Region}.ec2 VpcEndpointType: Interface # Private Link VpcId: !Ref K8sVPC SubnetIds: - !Ref K8sWorkerSubnet1 SecurityGroupIds: - !Ref VPCEndpointSG PrivateDnsEnabled: True ECRDKREndpoint: # WorkerNodes requires pull containers from ECR Type: AWS::EC2::VPCEndpoint Properties: ServiceName: !Sub com.amazonaws.${AWS::Region}.ecr.dkr # Image Endpoisnt VpcEndpointType: Interface # Private Link VpcId: !Ref K8sVPC SubnetIds: - !Ref K8sWorkerSubnet1 SecurityGroupIds: - !Ref VPCEndpointSG PrivateDnsEnabled: True ECRAPIEndpoint: # WorkerNodes requires pull containers from ECR Type: AWS::EC2::VPCEndpoint Properties: ServiceName: !Sub com.amazonaws.${AWS::Region}.ecr.api # Control Endpoint VpcEndpointType: Interface # Private Link VpcId: !Ref K8sVPC SubnetIds: - !Ref K8sWorkerSubnet1 SecurityGroupIds: - !Ref VPCEndpointSG PrivateDnsEnabled: True ################################################################################ ### IAM ######################################################################## ################################################################################ # Role for EKS # This Role should be created for each cluster, # however aws doesn't allow custom policy for eks role. # so, to simplify, create 1 role managing multiple clustors AWSServiceRoleForAmazonEKS: Type: AWS::IAM::Role Properties: RoleName: !Sub ${EnvName}-eks-service-role AssumeRolePolicyDocument: Version: '2012-10-17' Statement: - Effect: Allow Principal: Service: - eks.amazonaws.com Action: - sts:AssumeRole ManagedPolicyArns: - arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSServicePolicy # EKS requires aws managed policy... - arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSClusterPolicy # EKS requires aws managed policy... # K8s operator role K8sAdminRole: Type: AWS::IAM::Role Properties: RoleName: !Sub ${EnvName}-admin-role AssumeRolePolicyDocument: Version: '2012-10-17' Statement: - Effect: Allow Principal: Service: - ec2.amazonaws.com Action: - sts:AssumeRole K8sAdminInstanceProfile: Type: AWS::IAM::InstanceProfile Properties: Path: /Minaden/DataProcessing/ Roles: - Ref: K8sAdminRole InstanceProfileName: !Sub ${EnvName}-k8s-admin-instance-profile # Limitation in length ################################################################################ ### EC2 Instance ############################################################### ################################################################################ BastionEIP: Type: AWS::EC2::EIP Properties: Domain: vpc BastionEIPAssociate: Type: AWS::EC2::EIPAssociation Properties: AllocationId: !GetAtt BastionEIP.AllocationId InstanceId: !Ref Bastion Bastion: Type: AWS::EC2::Instance Properties: ImageId: !Ref AmiId InstanceType: !Ref InstanceType BlockDeviceMappings: - DeviceName: !Ref RootVolumePath Ebs: VolumeSize: !Ref RootVolumeSize Encrypted: true DeleteOnTermination: true KeyName: !Ref KeyName SecurityGroupIds: - !GetAtt BastionPublicSecurityGroup.GroupId Tags: - Key: Name Value: !Sub ${EnvName}-bastion SubnetId: !Ref BastionPublicSubnet CreditSpecification: CPUCredits: standard # Disable T2/3 Unlimited IamInstanceProfile: !Ref K8sAdminInstanceProfile Operator: Type: AWS::EC2::Instance Properties: ImageId: !Ref AmiId InstanceType: !Ref InstanceType BlockDeviceMappings: - DeviceName: !Ref RootVolumePath Ebs: VolumeSize: !Ref RootVolumeSize Encrypted: true DeleteOnTermination: true KeyName: !Ref KeyName SecurityGroupIds: - !GetAtt K8sOperatorSecurityGroup.GroupId Tags: - Key: Name Value: !Sub ${EnvName}-operator SubnetId: !Ref K8sOperatorSubnet CreditSpecification: CPUCredits: standard # Disable T2/3 Unlimited IamInstanceProfile: !Ref K8sAdminInstanceProfile Outputs: K8sVPCID: Description: The ID of K8s VPC Value: !Ref K8sVPC K8sWorkerSubnet1: Description: The ID of K8s worker subnet for main use Value: !Ref K8sWorkerSubnet1 K8sWorkerSubnet2: Description: The ID of K8s worker subnet for sub use Value: !Ref K8sWorkerSubnet2 K8sOperatorSubnet: Description: The ID of K8s operator subnet Value: !Ref K8sOperatorSubnet K8sOperatorSecurityGroup: Description: SG for K8s Operator Value: !Ref K8sOperatorSecurityGroup RoleArn: Description: The role that EKS will use to create AWS resources for Kubernetes clusters Value: !GetAtt AWSServiceRoleForAmazonEKS.Arn2-1 Control Plane SG

1に統合してもいいのですが、クラスターセキュリティグループの考慮事項 - Amazon EKSによるとクラスタごとにSGは分けた方がいいと記述されています。今回は1つのみですが、複数クラスタを作成することを考慮し分けています。

(実際のうちの環境では、コンポーネントごとにEKSクラスタを分離しています。)

2-1-controlplane-sg.yaml

```yaml:2-1-controlplane-sg.yamlAWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'

Parameters:

EnvName:

Type: String

Default: yoda-close-nw

Description: Component application identifier used by this sequential deployment

ClusterName:

Type: String

Default: yoda-closed-cluster-1

Description: K8s cluster name

K8sVpcId:

Type: String

Description: K8s cluster VPCID

OperatorSgId:

Type: String

Description: Operator security group id

Resources:

##### K8s Cluster ControlPlane SG #####

ClusterControlPlaneSecurityGroup:

Type: AWS::EC2::SecurityGroup

Properties:

GroupName: !Sub ${EnvName}-${ClusterName}-controlplane-sg

GroupDescription: SG for control plane (k8s endpoint)

Tags:

- Key: Name

Value: !Sub ${EnvName}-${ClusterName}-controlplane-sg

VpcId: !Ref K8sVpcId

ClusterControlPlaneSecurityGroupIngressFromOperator:

Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress

Properties:

Description: Allow operator to communicate with the cluster API Server

GroupId: !Ref ClusterControlPlaneSecurityGroup

SourceSecurityGroupId: !Ref OperatorSgId

IpProtocol: tcp

ToPort: 443

FromPort: 443

```

2-2 EKS

CloudFormationでは現在、Private AccessをEnableにできないのでCLIで作成します。 3

2-3 Worker Nodes

AWS提供のテンプレートをいくつか改修してあります(PublicIPを削除する、EBS暗号化入れるなど)

UserDataのセクションでbootstrap.shを起動しているのが見えるかと思います。

2-3-workers.yaml2-3-workers.yaml# Based on https://github.com/awslabs/amazon-eks-ami/blob/master/amazon-eks-nodegroup.yaml # Add # - Default Value for NodeImageId # - Parameter for EnvName # - Name tag for worker sg # - Name for worker IAM role # - Parameter for operator sg # - SG rule from operator # - EBS encryption enable # Change # - Default Value for AutoScalingCapacities (to be single nodes) # - Disable Public IP for workers --- AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09 Description: Amazon EKS - Node Group Parameters: KeyName: Description: The EC2 Key Pair to allow SSH access to the instances Type: AWS::EC2::KeyPair::KeyName NodeImageId: Description: AMI id for the node instances. Type: AWS::EC2::Image::Id Default: ami-04c0f02f5e148c80a NodeInstanceType: Description: EC2 instance type for the node instances Type: String Default: t3.medium ConstraintDescription: Must be a valid EC2 instance type AllowedValues: - a1.medium - a1.large - a1.xlarge - a1.2xlarge - a1.4xlarge - c1.medium - c1.xlarge - c3.large - c3.xlarge - c3.2xlarge - c3.4xlarge - c3.8xlarge - c4.large - c4.xlarge - c4.2xlarge - c4.4xlarge - c4.8xlarge - c5.large - c5.xlarge - c5.2xlarge - c5.4xlarge - c5.9xlarge - c5.18xlarge - c5d.large - c5d.xlarge - c5d.2xlarge - c5d.4xlarge - c5d.9xlarge - c5d.18xlarge - c5n.large - c5n.xlarge - c5n.2xlarge - c5n.4xlarge - c5n.9xlarge - c5n.18xlarge - cc2.8xlarge - cr1.8xlarge - d2.xlarge - d2.2xlarge - d2.4xlarge - d2.8xlarge - f1.2xlarge - f1.4xlarge - f1.16xlarge - g2.2xlarge - g2.8xlarge - g3s.xlarge - g3.4xlarge - g3.8xlarge - g3.16xlarge - h1.2xlarge - h1.4xlarge - h1.8xlarge - h1.16xlarge - hs1.8xlarge - i2.xlarge - i2.2xlarge - i2.4xlarge - i2.8xlarge - i3.large - i3.xlarge - i3.2xlarge - i3.4xlarge - i3.8xlarge - i3.16xlarge - i3.metal - i3en.large - i3en.xlarge - i3en.2xlarge - i3en.3xlarge - i3en.6xlarge - i3en.12xlarge - i3en.24xlarge - m1.small - m1.medium - m1.large - m1.xlarge - m2.xlarge - m2.2xlarge - m2.4xlarge - m3.medium - m3.large - m3.xlarge - m3.2xlarge - m4.large - m4.xlarge - m4.2xlarge - m4.4xlarge - m4.10xlarge - m4.16xlarge - m5.large - m5.xlarge - m5.2xlarge - m5.4xlarge - m5.12xlarge - m5.24xlarge - m5a.large - m5a.xlarge - m5a.2xlarge - m5a.4xlarge - m5a.12xlarge - m5a.24xlarge - m5ad.large - m5ad.xlarge - m5ad.2xlarge - m5ad.4xlarge - m5ad.12xlarge - m5ad.24xlarge - m5d.large - m5d.xlarge - m5d.2xlarge - m5d.4xlarge - m5d.12xlarge - m5d.24xlarge - p2.xlarge - p2.8xlarge - p2.16xlarge - p3.2xlarge - p3.8xlarge - p3.16xlarge - p3dn.24xlarge - r3.large - r3.xlarge - r3.2xlarge - r3.4xlarge - r3.8xlarge - r4.large - r4.xlarge - r4.2xlarge - r4.4xlarge - r4.8xlarge - r4.16xlarge - r5.large - r5.xlarge - r5.2xlarge - r5.4xlarge - r5.12xlarge - r5.24xlarge - r5a.large - r5a.xlarge - r5a.2xlarge - r5a.4xlarge - r5a.12xlarge - r5a.24xlarge - r5ad.large - r5ad.xlarge - r5ad.2xlarge - r5ad.4xlarge - r5ad.12xlarge - r5ad.24xlarge - r5d.large - r5d.xlarge - r5d.2xlarge - r5d.4xlarge - r5d.12xlarge - r5d.24xlarge - t1.micro - t2.nano - t2.micro - t2.small - t2.medium - t2.large - t2.xlarge - t2.2xlarge - t3.nano - t3.micro - t3.small - t3.medium - t3.large - t3.xlarge - t3.2xlarge - t3a.nano - t3a.micro - t3a.small - t3a.medium - t3a.large - t3a.xlarge - t3a.2xlarge - x1.16xlarge - x1.32xlarge - x1e.xlarge - x1e.2xlarge - x1e.4xlarge - x1e.8xlarge - x1e.16xlarge - x1e.32xlarge - z1d.large - z1d.xlarge - z1d.2xlarge - z1d.3xlarge - z1d.6xlarge - z1d.12xlarge NodeAutoScalingGroupMinSize: Description: Minimum size of Node Group ASG. Type: Number Default: 1 NodeAutoScalingGroupMaxSize: Description: Maximum size of Node Group ASG. Set to at least 1 greater than NodeAutoScalingGroupDesiredCapacity. Type: Number Default: 1 NodeAutoScalingGroupDesiredCapacity: Description: Desired capacity of Node Group ASG. Type: Number Default: 1 NodeVolumeSize: Description: Node volume size Type: Number Default: 20 ClusterName: Description: The cluster name provided when the cluster was created. If it is incorrect, nodes will not be able to join the cluster. Type: String BootstrapArguments: Description: Arguments to pass to the bootstrap script. See files/bootstrap.sh in https://github.com/awslabs/amazon-eks-ami Type: String Default: "" NodeGroupName: Description: Unique identifier for the Node Group. Type: String ClusterControlPlaneSecurityGroup: Description: The security group of the cluster control plane. Type: AWS::EC2::SecurityGroup::Id VpcId: Description: The VPC of the worker instances Type: AWS::EC2::VPC::Id Subnets: Description: The subnets where workers can be created. Type: List<AWS::EC2::Subnet::Id> EnvName: Type: String Default: yoda-close-nw Description: Component application identifier used by this sequential deployment OperatorSgId: Description: Operator security group id Type: String Metadata: AWS::CloudFormation::Interface: ParameterGroups: - Label: default: EKS Cluster Parameters: - ClusterName - ClusterControlPlaneSecurityGroup - Label: default: Worker Node Configuration Parameters: - NodeGroupName - NodeAutoScalingGroupMinSize - NodeAutoScalingGroupDesiredCapacity - NodeAutoScalingGroupMaxSize - NodeInstanceType - NodeImageId - NodeVolumeSize - KeyName - BootstrapArguments - Label: default: Worker Network Configuration Parameters: - VpcId - Subnets Resources: NodeInstanceProfile: Type: AWS::IAM::InstanceProfile Properties: Path: "/" Roles: - !Ref NodeInstanceRole NodeInstanceRole: Type: AWS::IAM::Role Properties: RoleName: !Sub ${EnvName}-${ClusterName}-worker-role AssumeRolePolicyDocument: Version: 2012-10-17 Statement: - Effect: Allow Principal: Service: ec2.amazonaws.com Action: sts:AssumeRole Path: "/" ManagedPolicyArns: - arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKSWorkerNodePolicy - arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEKS_CNI_Policy - arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly NodeSecurityGroup: Type: AWS::EC2::SecurityGroup Properties: GroupDescription: Security group for all nodes in the cluster VpcId: !Ref VpcId Tags: - Key: !Sub kubernetes.io/cluster/${ClusterName} Value: owned - Key: Name Value: !Sub ${EnvName}-${ClusterName}-worker-sg NodeSecurityGroupIngress: Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress DependsOn: NodeSecurityGroup Properties: Description: Allow node to communicate with each other GroupId: !Ref NodeSecurityGroup SourceSecurityGroupId: !Ref NodeSecurityGroup IpProtocol: -1 FromPort: 0 ToPort: 65535 NodeSecurityGroupFromControlPlaneIngress: Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress DependsOn: NodeSecurityGroup Properties: Description: Allow worker Kubelets and pods to receive communication from the cluster control plane GroupId: !Ref NodeSecurityGroup SourceSecurityGroupId: !Ref ClusterControlPlaneSecurityGroup IpProtocol: tcp FromPort: 1025 ToPort: 65535 ControlPlaneEgressToNodeSecurityGroup: Type: AWS::EC2::SecurityGroupEgress DependsOn: NodeSecurityGroup Properties: Description: Allow the cluster control plane to communicate with worker Kubelet and pods GroupId: !Ref ClusterControlPlaneSecurityGroup DestinationSecurityGroupId: !Ref NodeSecurityGroup IpProtocol: tcp FromPort: 1025 ToPort: 65535 NodeSecurityGroupFromControlPlaneOn443Ingress: Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress DependsOn: NodeSecurityGroup Properties: Description: Allow pods running extension API servers on port 443 to receive communication from cluster control plane GroupId: !Ref NodeSecurityGroup SourceSecurityGroupId: !Ref ClusterControlPlaneSecurityGroup IpProtocol: tcp FromPort: 443 ToPort: 443 NodeSecurityGroupFromOperatorOn22Ingress: Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress DependsOn: NodeSecurityGroup Properties: Description: Allow nodes to communicate with the operator on SSH GroupId: !Ref NodeSecurityGroup SourceSecurityGroupId: !Ref OperatorSgId IpProtocol: tcp FromPort: 22 ToPort: 22 NodeSecurityGroupFromOperatorOn80Ingress: Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress DependsOn: NodeSecurityGroup Properties: Description: Allow nodes to communicate with the operator on HTTP GroupId: !Ref NodeSecurityGroup SourceSecurityGroupId: !Ref OperatorSgId IpProtocol: tcp FromPort: 80 ToPort: 80 ControlPlaneEgressToNodeSecurityGroupOn443: Type: AWS::EC2::SecurityGroupEgress DependsOn: NodeSecurityGroup Properties: Description: Allow the cluster control plane to communicate with pods running extension API servers on port 443 GroupId: !Ref ClusterControlPlaneSecurityGroup DestinationSecurityGroupId: !Ref NodeSecurityGroup IpProtocol: tcp FromPort: 443 ToPort: 443 ClusterControlPlaneSecurityGroupIngress: Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress DependsOn: NodeSecurityGroup Properties: Description: Allow pods to communicate with the cluster API Server GroupId: !Ref ClusterControlPlaneSecurityGroup SourceSecurityGroupId: !Ref NodeSecurityGroup IpProtocol: tcp ToPort: 443 FromPort: 443 NodeGroup: Type: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup Properties: DesiredCapacity: !Ref NodeAutoScalingGroupDesiredCapacity LaunchConfigurationName: !Ref NodeLaunchConfig MinSize: !Ref NodeAutoScalingGroupMinSize MaxSize: !Ref NodeAutoScalingGroupMaxSize VPCZoneIdentifier: !Ref Subnets Tags: - Key: Name Value: !Sub ${ClusterName}-${NodeGroupName}-Node PropagateAtLaunch: true - Key: !Sub kubernetes.io/cluster/${ClusterName} Value: owned PropagateAtLaunch: true UpdatePolicy: AutoScalingRollingUpdate: MaxBatchSize: 1 MinInstancesInService: !Ref NodeAutoScalingGroupDesiredCapacity PauseTime: PT5M NodeLaunchConfig: Type: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration Properties: AssociatePublicIpAddress: false IamInstanceProfile: !Ref NodeInstanceProfile ImageId: !Ref NodeImageId InstanceType: !Ref NodeInstanceType KeyName: !Ref KeyName SecurityGroups: - !Ref NodeSecurityGroup BlockDeviceMappings: - DeviceName: /dev/xvda Ebs: VolumeSize: !Ref NodeVolumeSize VolumeType: gp2 DeleteOnTermination: true Encrypted: true UserData: Fn::Base64: !Sub | #!/bin/bash set -o xtrace /etc/eks/bootstrap.sh ${ClusterName} ${BootstrapArguments} /opt/aws/bin/cfn-signal --exit-code $? \ --stack ${AWS::StackName} \ --resource NodeGroup \ --region ${AWS::Region} Outputs: NodeInstanceRole: Description: The node instance role Value: !GetAtt NodeInstanceRole.Arn NodeSecurityGroup: Description: The security group for the node group Value: !Ref NodeSecurityGroup起動後のセットアップ

Worker Nodeを起動しただけでは、EKSからはNodeとして認識されるものの

NotReadyの状態となります。

そのためaws-authというConfigMap(Kubernetesにおける設定ファイルのような概念)を作成・適用する必要があります。

また、VPC内にのOperatorからkubectlを打てるように、Operatorへ紐付けたIAMロールもaws-authに追加する必要があります。さらに環境変数等設定せずにkubectlを打つためには、

${HOME}/.kube/config以下に設定が記載されたファイルを保持する必要があります。

参考スクリプトでは、scpでクライアントPCから転送します。クライアントのssh_configへと追記を行うようにしていますが、こいじるのが嫌な場合は適宜修正してください。

create_cluster.sh#!/usr/bin/env bash set -o pipefail # Stop pipe when error occurred set -o nounset # Check undefined variables set -o errexit # Exit when error occurred set -o xtrace # Print debug information ################################################################################ ### Variables ################################################################## ################################################################################ ENV_NAME=${ENV_NAME:-"yoda-eks-closed"} STACK_NAME_BASE=${STACK_NAME_BASE:-$ENV_NAME} CLUSTER_NAME=${CLUSTER_NAME:-"yoda-k8s-1"} K8S_VERSION=${K8S_VERSION:-"1.13"} KEY_NAME=${KEY_NAME:-"yoda-key"} NODE_INSTANCE_TYPE=${NODE_INSTANCE_TYPE:-"t3.small"} OPERATOR_AMI_ID=${OPERATOR_AMI_ID:-"ami-03dc8213c70f79358"} YOUR_COMPUTER_IPADDR=${YOUR_COMPUTER_IPADDR:-$(curl inet-ip.info)} ################################################################################ ### 1 Infrastructure ########################################################### ################################################################################ STACK_NAME=${STACK_NAME_BASE}-infrastructure TEMPLATE=${TEMPLATE_1:-"file://templates/1-infrastructure.yaml"} aws cloudformation create-stack \ --stack-name ${STACK_NAME} \ --template-body ${TEMPLATE} \ --parameters \ ParameterKey=EnvName,ParameterValue=${ENV_NAME} \ ParameterKey=YourComputerIPAddress,ParameterValue=${YOUR_COMPUTER_IPADDR} \ ParameterKey=KeyName,ParameterValue=${KEY_NAME} \ ParameterKey=AmiId,ParameterValue=${OPERATOR_AMI_ID} \ --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM aws cloudformation wait stack-create-complete --stack-name ${STACK_NAME} ################################################################################ ### 2-1 Control Plane SG ####################################################### ################################################################################ STACK_NAME=${STACK_NAME_BASE}-${CLUSTER_NAME}-cplane-sg TEMPLATE=${TEMPLATE_2_1:-"file://templates/2-1-controlplane-sg.yaml"} K8S_VPC_ID=$(aws ec2 describe-vpcs \ --filters Name=tag:Name,Values=${ENV_NAME}-k8s-vpc \ --query "Vpcs[*].VpcId" \ --output text) OPERATOR_SG_ID=$(aws ec2 describe-security-groups \ --filter Name=group-name,Values=${ENV_NAME}-k8s-operator-sg \ --query "SecurityGroups[*].GroupId" \ --output text) aws cloudformation create-stack \ --stack-name ${STACK_NAME} \ --template-body ${TEMPLATE} \ --parameters \ ParameterKey=EnvName,ParameterValue=${ENV_NAME} \ ParameterKey=ClusterName,ParameterValue=${CLUSTER_NAME} \ ParameterKey=K8sVpcId,ParameterValue=${K8S_VPC_ID} \ ParameterKey=OperatorSgId,ParameterValue=${OPERATOR_SG_ID} aws cloudformation wait stack-create-complete --stack-name ${STACK_NAME} ################################################################################ ### 2-2 EKS #################################################################### ################################################################################ EKS_SERVICE_ROLE_ARN=$(aws iam get-role \ --role-name ${ENV_NAME}-eks-service-role \ --query "Role.Arn" \ --output text) SUBNET_IDS=$(aws ec2 describe-subnets \ --filter "Name=tag:Name,Values=${ENV_NAME}-k8s-worker*" \ --query "Subnets[*].SubnetId" \ --output text | tr '\t' ',') CPLANE_SG_ID=$(aws ec2 describe-security-groups \ --filter Name=group-name,Values=${ENV_NAME}-${CLUSTER_NAME}-controlplane-sg \ --query "SecurityGroups[*].GroupId" \ --output text) aws eks create-cluster \ --name ${CLUSTER_NAME} \ --role-arn ${EKS_SERVICE_ROLE_ARN} \ --resources-vpc-config \ subnetIds=${SUBNET_IDS},securityGroupIds=${CPLANE_SG_ID},endpointPublicAccess=true,endpointPrivateAccess=true \ --kubernetes-version=${K8S_VERSION} aws eks wait cluster-active --name ${CLUSTER_NAME} # Download kubeconfig to /root/.kube aws eks update-kubeconfig --name ${CLUSTER_NAME} kubectl get svc # Check Auth ################################################################################ ### 2-3 Worker Nodes ########################################################### ################################################################################ STACK_NAME=${STACK_NAME_BASE}-${CLUSTER_NAME}-workers TEMPLATE=${TEMPLATE_2_3:-"file://templates/2-3-workers.yaml"} K8S_ENDPOINT=$(aws eks describe-cluster \ --name ${CLUSTER_NAME} \ --query "cluster.endpoint" \ --output text) K8S_CA=$(aws eks describe-cluster \ --name ${CLUSTER_NAME} \ --query "cluster.certificateAuthority.data" \ --output text) MAIN_SUBNET_ID=$(aws ec2 describe-subnets \ --filter "Name=tag:Name,Values=${ENV_NAME}-k8s-worker-subnet-1" \ --query "Subnets[*].SubnetId" \ --output text) aws cloudformation create-stack \ --stack-name ${STACK_NAME} \ --template-body ${TEMPLATE} \ --parameters \ ParameterKey=KeyName,ParameterValue=${KEY_NAME} \ ParameterKey=NodeInstanceType,ParameterValue=${NODE_INSTANCE_TYPE} \ ParameterKey=ClusterName,ParameterValue=${CLUSTER_NAME} \ ParameterKey=BootstrapArguments,ParameterValue="--apiserver-endpoint ${K8S_ENDPOINT} --b64-cluster-ca ${K8S_CA}" \ ParameterKey=NodeGroupName,ParameterValue=${CLUSTER_NAME}-worker \ ParameterKey=ClusterControlPlaneSecurityGroup,ParameterValue=${CPLANE_SG_ID} \ ParameterKey=VpcId,ParameterValue=${K8S_VPC_ID} \ ParameterKey=Subnets,ParameterValue=${MAIN_SUBNET_ID} \ ParameterKey=EnvName,ParameterValue=${ENV_NAME} \ ParameterKey=OperatorSgId,ParameterValue=${OPERATOR_SG_ID} \ --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM aws cloudformation wait stack-create-complete --stack-name ${STACK_NAME} # Apply AWS Authenticator ConfigMap WORKER_ROLE_ARN=$(aws iam get-role \ --role-name ${ENV_NAME}-${CLUSTER_NAME}-worker-role \ --query "Role.Arn" \ --output text) K8S_ADMIN_ROLE_ARN=$(aws iam get-role \ --role-name ${ENV_NAME}-admin-role \ --query "Role.Arn" \ --output text) cat <<EOF | kubectl apply -f - apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: aws-auth namespace: kube-system data: mapRoles: | - rolearn: ${WORKER_ROLE_ARN} username: system:node:{{EC2PrivateDNSName}} groups: - system:bootstrappers - system:nodes - rolearn: ${K8S_ADMIN_ROLE_ARN} username: system:node:{{EC2PrivateDNSName}} groups: - system:masters EOF ################################################################################ ### 3 Configuration ############################################################ ################################################################################ # Assemble .ssh/config BASTION_IP=$(aws ec2 describe-instances \ --filter Name=tag:Name,Values=${ENV_NAME}-bastion \ --query "Reservations[*].Instances[*].PublicIpAddress" \ --output text) OPERATOR_IP=$(aws ec2 describe-instances \ --filter Name=tag:Name,Values=${ENV_NAME}-operator \ --query "Reservations[*].Instances[*].PrivateIpAddress" \ --output text) cat <<EOF > ~/.ssh/config Host * IdentitiesOnly yes ServerAliveInterval 120 ServerAliveCountMax 10 ForwardAgent yes User ec2-user IdentityFile ~/.ssh/${KEY_NAME}.pem TCPKeepAlive yes Host bastion HostName ${BASTION_IP} Host operator HostName ${OPERATOR_IP} Localforward 0.0.0.0:8765 localhost:8765 ProxyCommand ssh -W %h:%p bastion EOF # Create .kube and transport config file to bastion ssh -oStrictHostKeyChecking=no bastion \ mkdir /home/ec2-user/.kube scp -oStrictHostKeyChecking=no ~/.kube/config bastion:/home/ec2-user/.kube/ # Create .kube and transport config file to operator ssh -oStrictHostKeyChecking=no operator \ mkdir /home/ec2-user/.kube scp -oStrictHostKeyChecking=no ~/.kube/config operator:/home/ec2-user/.kube/ # Enable SSH Agent (To log-in to worker nodes from this container) eval `ssh-agent` ssh-add ~/.ssh/${KEY_NAME}.pem echo "Creation Completed."先にあげたテンプレートを作業ディレクトリ(仮に

/templetesとします)に

1-infrastructure.yaml2-1-controlplane-sg.yaml2-3-workers.yamlと配置して、スクリプトを走らせると通しで環境作成がされます(

Variablesは適宜変更ください)。運用について

VPCエンドポイントについて

構築時に必要になるVPCエンドポイントですが、それ以降は必要にならないので、セキュリティ面で気になる場合は外してしまっても問題ありません。

ただし、AutoScalingが組まれるので、VPCエンドポイントをそのままにしておけば

- AutoScalingの値を調整するだけでノード増減が可能

- EC2の障害発生時も自動で新しいノードに挿しかわる

ため、つけておくと何かと便利です。

またS3, ECRはVPCエンドポイントポリシーとリソースのポリシーの両方を持ち合わせているため、内部からの流出経路となりうるバケットやリポジトリに対し、強固な制限 が可能です(e.g. 他のアカウントのアクセスキーを持ち込まれてもエンドポイントポリシーで拒否する、リソースのポリシーで特定VPCエンドポイントからの操作のみ受け付けるようにする、など)。コンテナの持ち込み

いくつか手段がありますが、

- ECRに直接Push

docer exportを利用し、tarで固めたイメージをS3経由で転送が簡便です。双方上述の通りリソースポリシー、VPCエンドポイントポリシーを持つので持ち込み限定のリポジトリやバケットの作成が可能です。

前者が簡便ですが、後者の方がログや他の資材の持ち込みも可能、と言った長短があります。EKSの困ったところ

自動アップデート

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/eks/latest/userguide/platform-versions.html

にあるように、EKSの対応するkubernetesの、マイナーバージョンがアップデートが行われた場合自動でアップデートされます。そのため EKSの上でSparkアプリケーションをを動かしていたのですがある日突然停止 するなんてことも……

(こちらの事象だったので一部jarを差し替えてことなきを得ました)

レアケースだとは思いますが、気をつけておいた方がいいポイントです。PodとPrivate IPの1:1対応

こちらはよく言われていることですが、EKSではPodに対しVPC内でワークするPrivateIPを割り当てます。そのため

- VPCのレンジを広めに

- NodeのEC2のサイズは大きめ(EC2に割り当て可能なENIの上限はインスタンスサイズで決まるため、それぞれの上限数はこちら)

にしておかないと追加で新しいPrivate IPが払い出せない=新しいPodの追加ができない、ことになるため難儀します。

慣れるまでは大変でしたが、現在はコンテナの便利さを十分に受けれてるんでないかなーと。KubernetesやEKSユーザーの助けになれば幸いです。

1月の第三者認証対応や、6月のECR VPCEndpoint対応など、一気にEKSが利用しやすい環境が整った2019年でした! ↩

今年のKubeConでManaged Nodeが発表されたため、正確には全てを管理するサービスとなっています。 ↩

Cloud Formation Roadmapによると現在検討中らしい。。。 ↩

- 投稿日:2019-12-24T13:28:40+09:00

Webシステム構築(超基礎)①:Webサーバ構築と基本動作

目的

Webシステム構築を目的として、まずは超基礎的なWebサーバの構築と動作を確認する。

環境条件

- Webサーバ

- EC2:t2.micro

- OS:Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM), SSD Volume Type

- Disk:汎用SSD(GP2) 10GB

セキュリティグループの設定等はいい感じに。

構築手順

ec2-userでログイン rootユーザにスイッチ $ sudo su - httpパッケージの存在確認 # yum info httpd httpパッケージのインストール # yum install -y httpd Complete!の出力を確認する。 httpdサービスの停止を確認 # service httpd status Active: inactive (dead)の出力を確認する。 httpdサービスを起動する # service httpd start Redirecting to /bin/systemctl start httpd.service 再度httpdサービスのステータスを確認する # service httpd status Active: active (running)の出力を確認する。 ブラウザからWebサーバの「パブリックDNS:80」に接続し、 Red Hat Enterprise Linux Test Pageが表示されることを確認する。Webサーバの基本動作

以下2点ほど確認しておく。

1. DocumentRootとコンテンツの配置

2. 別ポートでのWebサーバ起動1. DocumentRootとコンテンツの配置

DocumentRoot

DocumentRootとはざっくりいうと、自分で作ったコンテンツを

Apache HTTP ServerでWebサービスとして提供するための置き場所。

デフォルトは、以下となっている。

/var/www/html

DocumentRootの変更や設定の確認については、

以下ファイルによって可能。

/etc/httpd/conf/httpd.conf

httpd.conf(:set numberを実行の上、一部抜粋) 117 # 118 # DocumentRoot: The directory out of which you will serve your 119 # documents. By default, all requests are taken from this directory, but 120 # symbolic links and aliases may be used to point to other locations. 121 # 122 DocumentRoot "/var/www/html" #←ここを変更することでDocumentRootが変更可能コンテンツの配置

まずは、DocumentRootにindex.htmlファイルを配置してみる。

index.html(中身はなんでもいい。) index.htmlこの状態で、ブラウザからWebサーバの「パブリックDNS:80」に接続すると、

Red Hat Enterprise Linux Test Pageが表示されなくなり、

index.htmlの中に記載した内容が表示される。

DocumentRootにindex.が存在しない場合、

Testページを表示するが、存在する場合、index.を表示する。次に、DocumentRootにtest.htmlファイルを配置してみる。

test.html(中身はなんでもいい。) test.htmlこの状態で、ブラウザからWebサーバの「パブリックDNS:80/test.html」に接続すると、

test.htmlを表示することができる。2. 別ポートでのWebサーバ起動

80番ポート以外でのWebサーバの起動が必要な場合に、DocumentRootと同じく、

以下ファイルを変更することで対応することが可能。httpd.conf(:set numberを実行の上、一部抜粋) 37 # Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or 38 # ports, instead of the default. See also the <VirtualHost> 39 # directive. 40 # 41 # Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to 42 # prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses. 43 # 44 #Listen 12.34.56.78:80 45 Listen 8045行目のListen 80を Listen 10000等に変更し、プロセスを再起動することで、

10000ポートでのWebサーバの起動が可能になる。次回は、

Webシステム構築(超基礎)②:APサーバ構築と基本動作

です。

- 投稿日:2019-12-24T13:17:02+09:00

AmplifyでCognitoユーザプールの認証を行いトークン(ID、アクセス)取得後、トークンの有効期限を取得する

- 投稿日:2019-12-24T13:11:54+09:00

AWS re:invent2019に行った感想(次行く人のためにメモ)

はじめに

12/1~12/6に開催されるAWS re:invent2019に会社名義で参加してきました。

雰囲気や今後行く人のために参考になればと残しておきます。

画像とか追加であげます。AWSの認定資格を取得する

懇親会の際に知識共有がしやすい

AWSの社員経由でre:inventに参加したので、日本企業で行く人たちが集まる事前懇親会がAWS目黒本社に招待されました。多くのAWSを使用した企業と交流するにあたり幅広く知識を持っていると、自分が担当しているサービス以外でも吸収できる部分が多くなります。

(現地で首に下げるIDバッジに認定者シールが貼られるので、胸を張れる部分もあります)認定者限定のスペース・ノベルティがある

イベント会場でも認定者資格を持っている人は休憩スペースに入れたり、

特別なノベルティがもらえます。2019年はスポーツウェア・靴下・バッジでした。

正直、休憩スペースは狭くて席が埋まっているのでそんなにうまみは感じませんでした。

ドリンクとか軽食がもらえますとre:invent関連の記事にありますが、ドリンクと軽食は認定者ラウンジ以外でももらえます。取るならSAA(ソリューションアーキテクト)が全体的なことを知れて良いかなと思いました。

セッションの種類について

re:inventでは5日間で4000以上のセッションがあり、それぞれ形式が異なるセッションが行われています。

自分が参加したものだけ参考に書いていきます。現地でしかできないことをやる

まず事前懇親会でも言われたのが「現地でしかできないことをやる」です。

講義形式のセッションは後に動画配信されるので、見逃してしまっても興味があれば後からでも見ることができます。

とはいえ現場の温度感などしっかり味わえるし、セッション取ってもいいと思います。予約時はSessionは後回しでもいい

セッションはよっぽど人気でない限り、当日でも余裕で入れると思います。

当日から20分前くらいに並べば入れるので、予約の際はセッション以外を優先的に取るようにするといいです。

→10分前には待機列が解放されるので、予約をしていても早めに来ていないと受けられなくなる可能性もあります。Workshopをたくさん取るようにするといい

手を動かす方が英語を使わないので英語ができない人はWorkshopオススメです。

→でもわからないことがあると聞く必要はある(画面見せれば色々喋りながらサポートしてくれます)

ワークショップは人気なので後からはなかなか取れない。予約の際にとっておくといいと思います。また、予約枠以外で当日並ぶ場合、開始1時間前に並べばほぼ入れる(30~45分だと入れたり入れなかったり、30分)

→当日ノベルティがもらえるワークショップは2~3時間前くらいから並ばないと取れないです(去年ならdeepcomposer/一昨年ならdeepracer)Chalk Talk

20分程度のセッションから残り40分は質疑応答になります。

自分が参加したものはボード一切使いませんでした。

スライドなどがないので、英語のリスニングがある程度できる前提で取った方がいいと思います。

→ただ話さなくてもいいので、話すことが苦手でも大丈夫です。

スピーキングができるとより価値があるセッションだと思います。SpotLight Lab

ハンズオンのトレーニングを現場でできます。

無料で提供されているハンズオンではないものなど実践できるし、

実際に手を動かすのでインプットが多いと思います。基調講演は一度は必ず参加すると良い

フェスのようなどでかい会場で講演があります。前座でバンドとかDJが演奏しているし、

先着1000名にはノベルティのTシャツがもらえます。(1時間前くらいに会場入りすればもらえる)

日本語訳が同時通訳にあるので理解しやすいです。温度感だけでも1度は必ず現場で体験してみて、そのあとは中継でもどちらでも良いかなと思いました。

その他イベントについて

朝食&昼食&軽食&ドリンク

全て会場内で無料なので有効活用すると良いです。

缶ジュースとか持って帰ってホテルとかで飲むのも良いです。re:play

木曜日にバスでどこだかわからないところに連れて行かれます。

フェスみたいな会場、いろんなことに力が入っていて楽しいです。EXPO

AWSのスポンサーがブースを開いており、小規模なセッションをやっていたりサービスを試せたりする。

英会話の練習でこのサービスは何なのかとか色々聞いてみるといいかも。

ノベルティをたくさん配っており、プリーズって言えばとりあえず貰える。Tシャツとか頑張れば10着くらい貰える。

曜日によりスポンサーが異なっており、毎日空き時間にいくといいと思う。

シャツやパーカーのサイズはいつも自分が来ている1サイズ小さめのものをお願いすると良い。英語について

スピーキングよりリスニングが重要な印象を受けました。

行く前はリスニングに注力して勉強するといいと思います。

海外の人はみんなフランクで昼食バイキング中やセッションの待ち時間に普通に声をかけてきます。

・どこから来たの?

・fargateを自社サービスに導入していますか?課題はありますか?

・その背中の大きい荷物は何ですか?

とか聞かれたりしました。

話せると自分から列の待ち時間で周りの人にヒアリングできてより充実してイベントに参加できると思います。

- 投稿日:2019-12-24T12:39:16+09:00

Elasticsearch によるログ収集と可視化

Elasticsearch によるログ収集と可視化について、全三回に渡って記事を掲載しています。

第一回から第三回まで順を追ってご覧頂ければ幸いです。・Elasticsearch によるログ収集と可視化(第一回)

Elasticsearch の概要とデータ構造について・Elasticsearch によるログ収集と可視化(第二回)

データの流れと AWS 上での環境構築について・Elasticsearch によるログ収集と可視化(第三回)

各ツールの設定内容と可視化について

- 投稿日:2019-12-24T12:11:57+09:00

mockmockで簡単なIoTシステムを開発してみよう

この記事はmockmockアドベントカレンダー24日目の記事です。

クリスマスイブの今日はmockmockを使って簡単なIoTシステムを開発します。ただし、mockmockのアドバンスドオプションの一つである「DataRecorder」を使って、

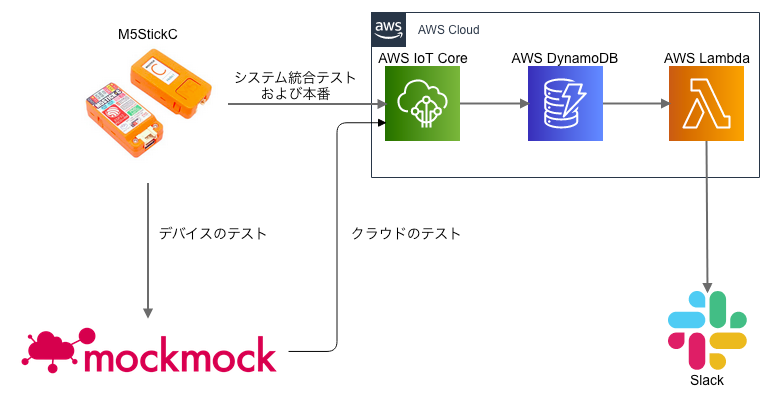

デバイスから送信されたデータの確認・クラウドへの再送を行い、スマートに開発していく点に注目です。開発するシステム

システム名

システム名は「Suwarin」とします。

某子供向け番組のキャラクターをリスペクトして名付けました。仕様

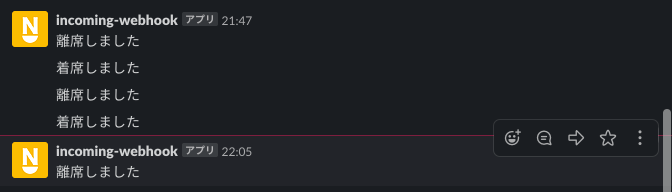

自分自身の着席状況をSlackへ通知するIoTシステムです。

自分が着席したら「着席しました」、離席したら「離席しました」とメッセージを送信します。システム構成

今回、デバイスにはM5StickCを使用します。クラウドはAWSでIoT Core, DynamoDB(Stream), Lambdaを使用します。

肝心のセンサーですがたまたま手元にあった「Seed社 Grove-Ultrasonic Ranger」を使用します。

検出した距離が近いときは「着席中」、遠いとき(未検出時の値)のときは「離席中」と判定します。

[デバイスの開発・テスト]M5StickC→mockmockにデータを送る

まずはM5StickCでプログラムを起動して、mockmockにデータを送ります。

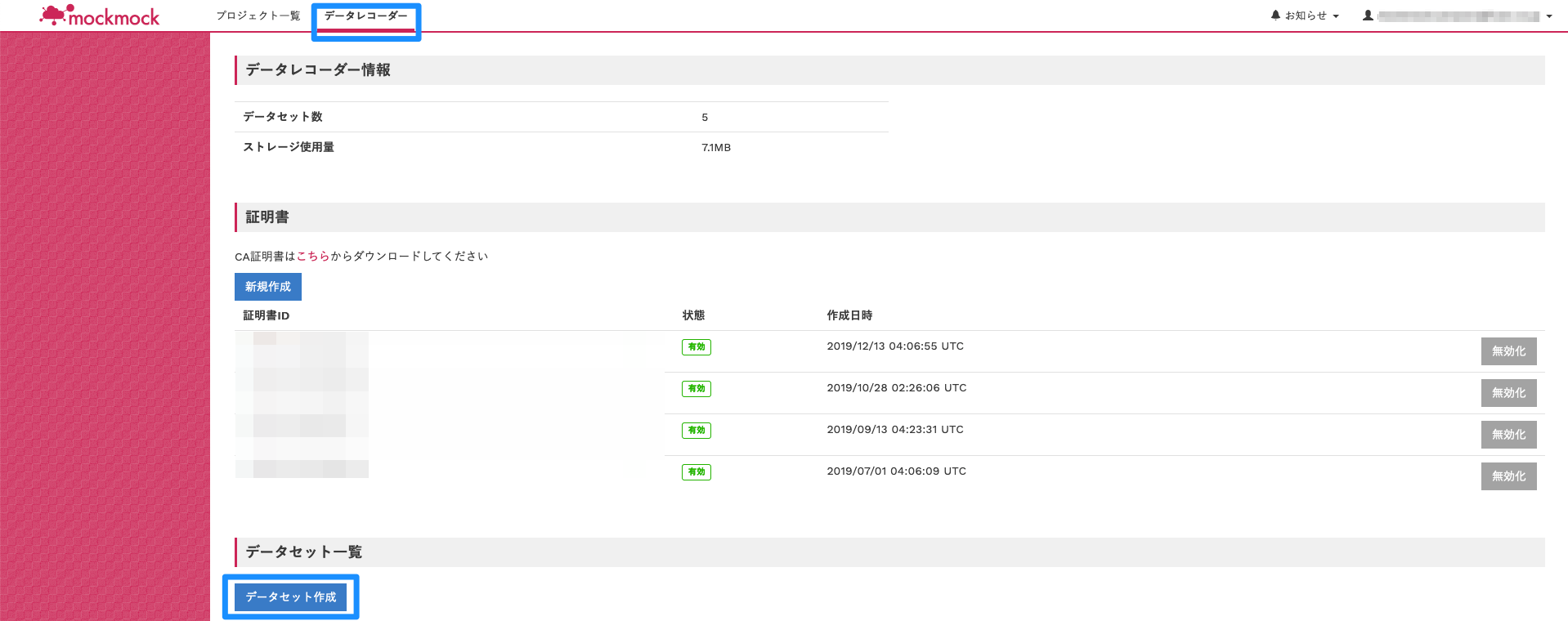

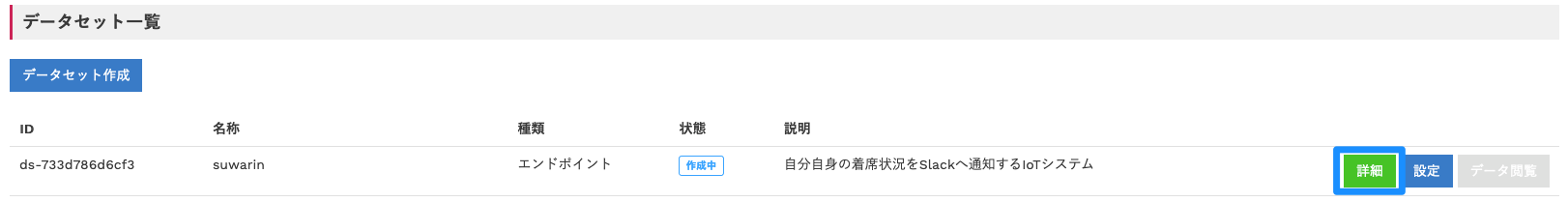

mockmock DataRecorderの設定

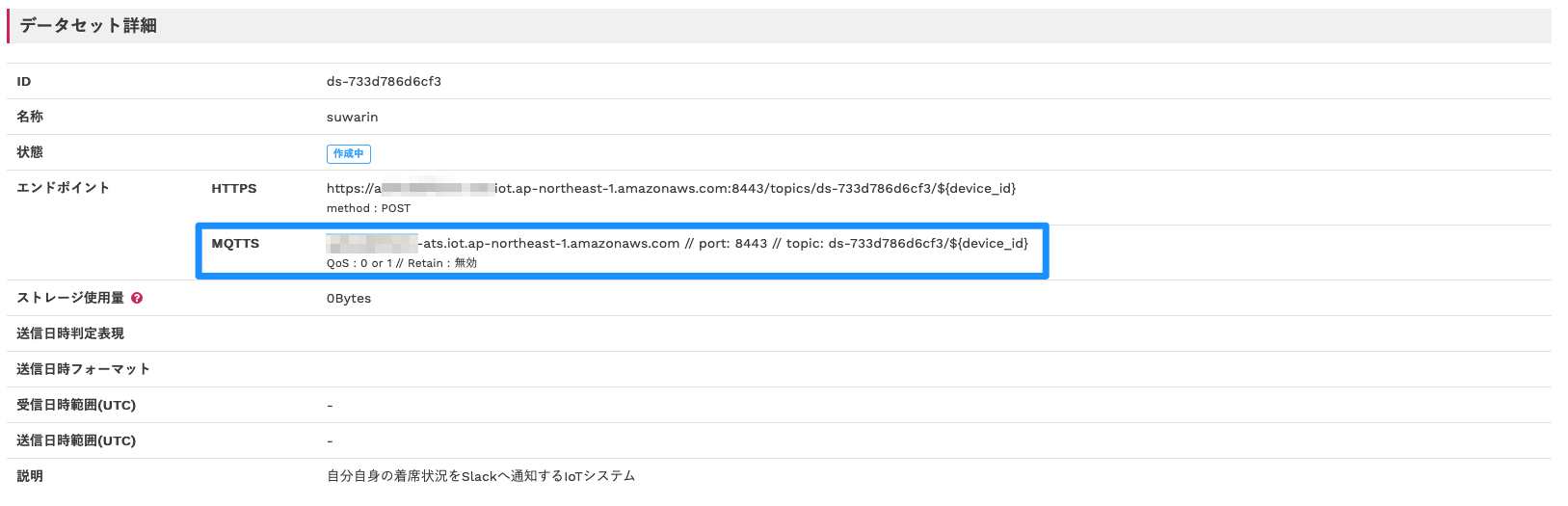

エンドポイントの作成

mockmockのログインページからログイン後、「データレコーダー」→「データセット作成」の順でクリックしてください。

「データセット新規作成」フォームが表示されるので、任意の名称と説明を入力後、「登録」をクリックしてください。

「データセット一覧」に作成したデータセットが表示されたら「詳細」をクリックしてください。

「エンドポイント」の「MQTTS」の内容をメモしておいてください。後ほど使用します。

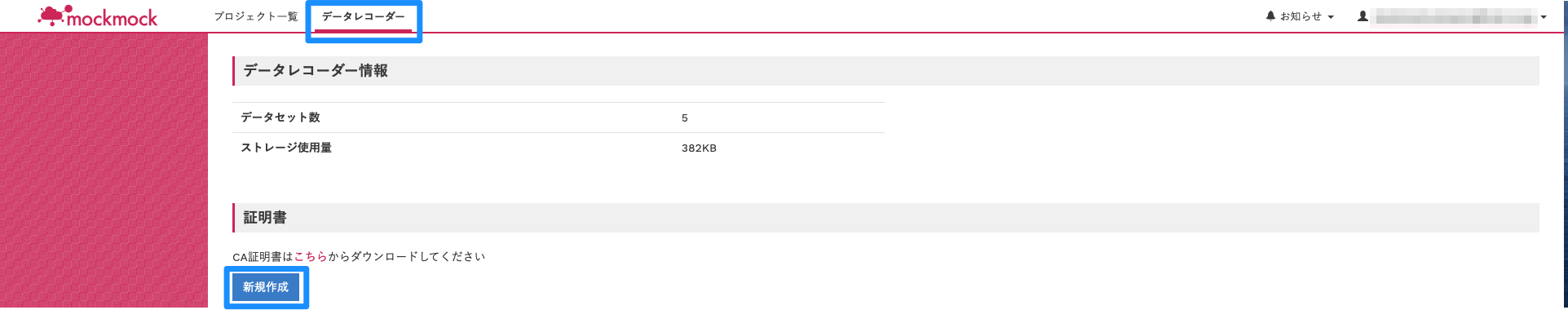

証明書の作成

「データレコーダー」→「証明書:新規作成」の順でクリックしてください。

証明書ファイルのダウンロードがはじまりますので任意の場所に保存してください。後ほど使用します。

作成した証明書が表示されたら「有効化」をクリックしてください。デバイス側の実装

以下ソースコードをビルドして、M5StickCへ書き込んでください。

{{ }}で囲まれた文字列はmockmockの設定やご使用のWi-Fiアクセスポイントに合わせて書き換える必要があります。

Root CAはこちらを参照。suwarin#include <M5StickC.h> #include "Ultrasonic.h" #include "cloud.h" #define FILTER_RATE 0.95 Ultrasonic ultrasonic(33); float filtered_value = 0; void setup_lcd() { M5.Lcd.fillScreen(BLACK); M5.Lcd.setTextSize(1); M5.Lcd.setRotation(1); M5.Lcd.setCursor(0, 0); } void setup_serial() { Serial.begin(9600); } void setup() { M5.begin(); setup_lcd(); setup_serial(); setup_mqtt(); } float rc_filter(float raw_value) { filtered_value = (1 - FILTER_RATE) * raw_value + FILTER_RATE * filtered_value; return filtered_value; } void loop() { mqtt_connect(); for(int i = 0 ; i < 10 ; i++) { M5.Lcd.setCursor(0, 30); M5.Lcd.printf("%d cm ", ultrasonic.MeasureInCentimeters()); M5.Lcd.println(""); delay(100); } mqtt_publish_measure(rc_filter(ultrasonic.MeasureInCentimeters())); }cloud.h#define WIFI_SSID "{{Wi-FiのSSID}}" #define WIFI_PASSWORD "{{Wi-Fiのパスワード}}" #define CLOUD_ENDPOINT "<実際のエンドポイントに置き換えてください>.iot.ap-northeast-1.amazonaws.com" #define CLOUD_PORT 8883 #define CLOUD_TOPIC "{{DataRecorderが表示するtopic名に置き換えてください}}" // {{実際の証明書に置き換えてください}} #define ROOT_CA "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n"\ "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n"\ "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n"\ "-----END CERTIFICATE-----\n" #define CERTIFICATE "-----BEGIN CERTIFICATE-----\n"\ "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n"\ "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n"\ "-----END CERTIFICATE-----\n" #define PRIVATE_KEY "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\n"\ "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n"\ "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n"\ "-----END RSA PRIVATE KEY-----\n"\ void setup_wifi(); void setup_mqtt(); void mqtt_connect(); void mqtt_publish_measure(int centimeters);cloud#include <M5StickC.h> #include <WiFi.h> #include <WiFiClientSecure.h> #include <PubSubClient.h> #include "cloud.h" WiFiClientSecure https_client; PubSubClient mqtt_client(https_client); char pub_message[256]; void mqtt_callback (char* topic, byte* payload, unsigned int length) { } void setup_mqtt() { WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); M5.Lcd.printf("."); } M5.Lcd.println(""); M5.Lcd.println("WiFi connected"); M5.Lcd.printf("IP address: "); M5.Lcd.println(WiFi.localIP()); https_client.setCACert(ROOT_CA); https_client.setCertificate(CERTIFICATE); https_client.setPrivateKey(PRIVATE_KEY); mqtt_client.setServer(CLOUD_ENDPOINT, CLOUD_PORT); mqtt_client.setCallback(mqtt_callback); } void mqtt_connect() { if (!mqtt_client.connected()) { while (!mqtt_client.connected()) { String clientId = "1"; if (!(mqtt_client.connect(clientId.c_str()))) { Serial.println(mqtt_client.state()); delay(5000); } } M5.Lcd.println("MQTT Connected!"); } mqtt_client.loop(); } void mqtt_publish_measure(int centimeters) { memset(pub_message, 0x0, sizeof(pub_message)); sprintf(pub_message, "{\"centimeters\":%d}", centimeters); mqtt_client.publish(CLOUD_TOPIC, pub_message); M5.Lcd.println("MQTT Published!"); }テスト

M5StickCの電源をONしてください。

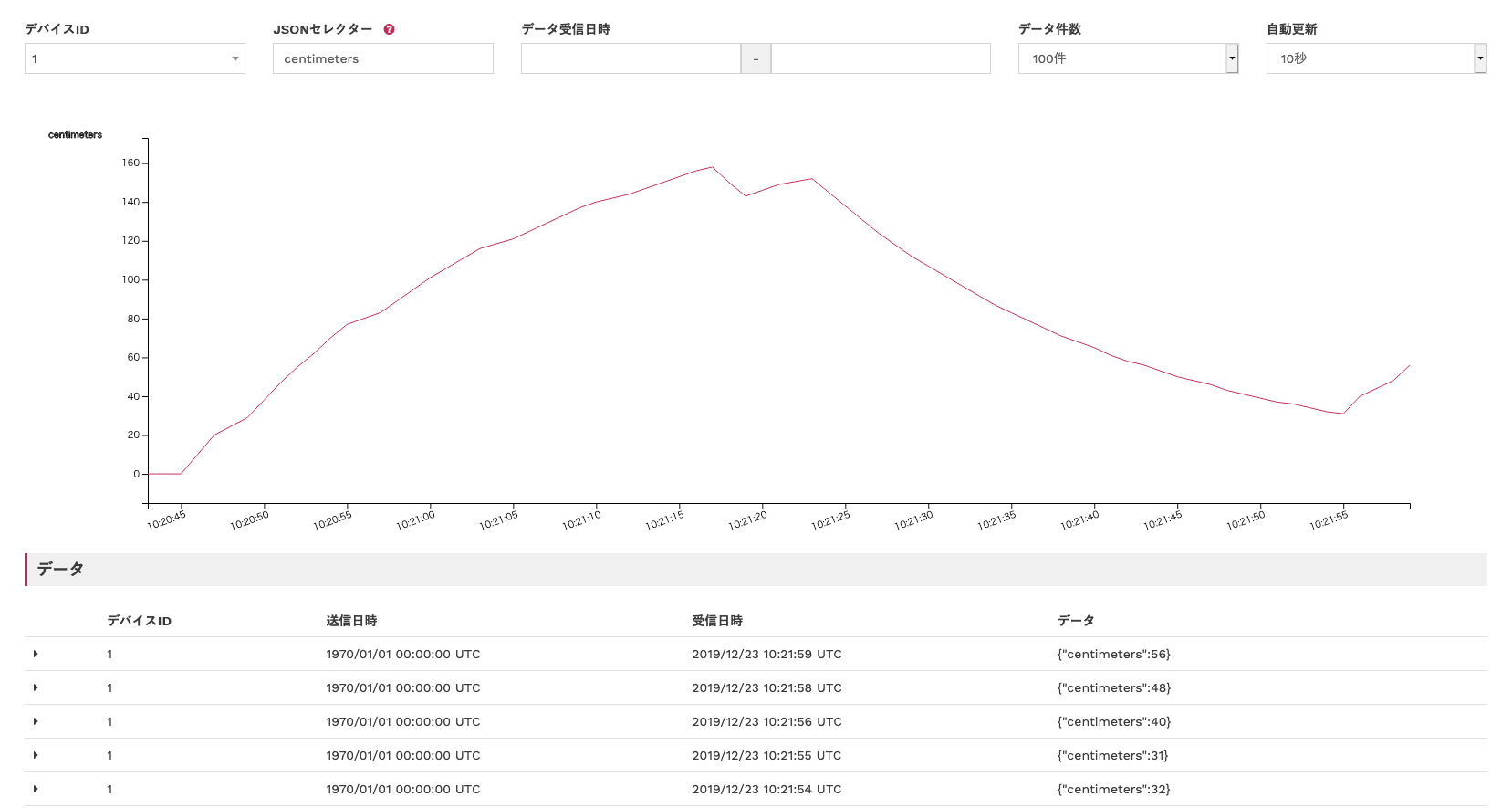

次に「データレコーダー」→「証明書:新規作成」の順でクリックすると、デバイスから送信されたデータを確認できます。[クラウドの開発・テスト]mockmock→AWS IoTにデータを送る

AWSの設定

以下の記事の「IoT Coreの証明書を作成する」〜「AWS IoT Coreのエンドポイントの確認」までの手順を実施ください。

mockmockでAWS IoT Coreにデータを送るプロジェクトを作成するmockmockの設定

「プロジェクト一覧」→「プロジェクト作成」の順にクリックしてください。

フォームに以下の通り入力して、「登録」をクリックしてください。

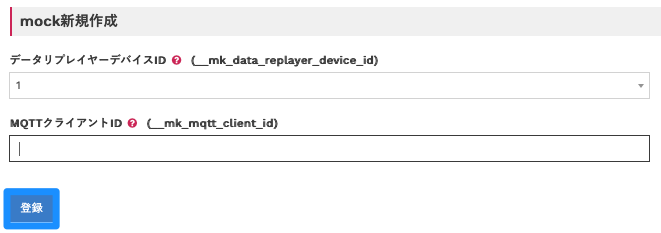

「送信先ホスト」や「各種証明書ファイル」は先の手順で確認した内容・ファイルに変更ください。「リプレイヤー」を作成します。

「リプレイヤーの右側の+ボタン」をクリック後、フォームを以下の通り入力して、「登録」をクリックしてください。

「mockグループ」を作成します。

「mockグループの右側の+ボタン」をクリック後、フォームを以下の通り入力して、「登録」をクリックしてください。

「送信設定」を作成します。

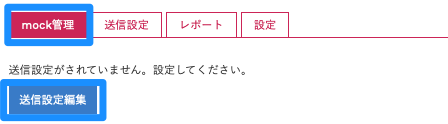

「mock管理」→「送信設定編集」の順にクリックしてください。

以下の通り入力して「登録」をクリックしてください。

「Topic」はデータレコーダーで使用していたエンドポイントに合わせておくと、後々楽に作業を進められます。

テスト

「mockグループ:suwarin」→「mock作成」の順にクリックしてください。

AWS IoT Coreの「テスト」をクリックし、以下の通り入力して「トピックへのサブスクライブ」をクリックしてください。

mockが起動すると、データレコーダ内のデータが送信されます。

[クラウドの開発・テスト]DynamoDB, Lambdaの動作確認をする

この手順に関しては本記事のメインの部分から外れるので、簡単に紹介します。

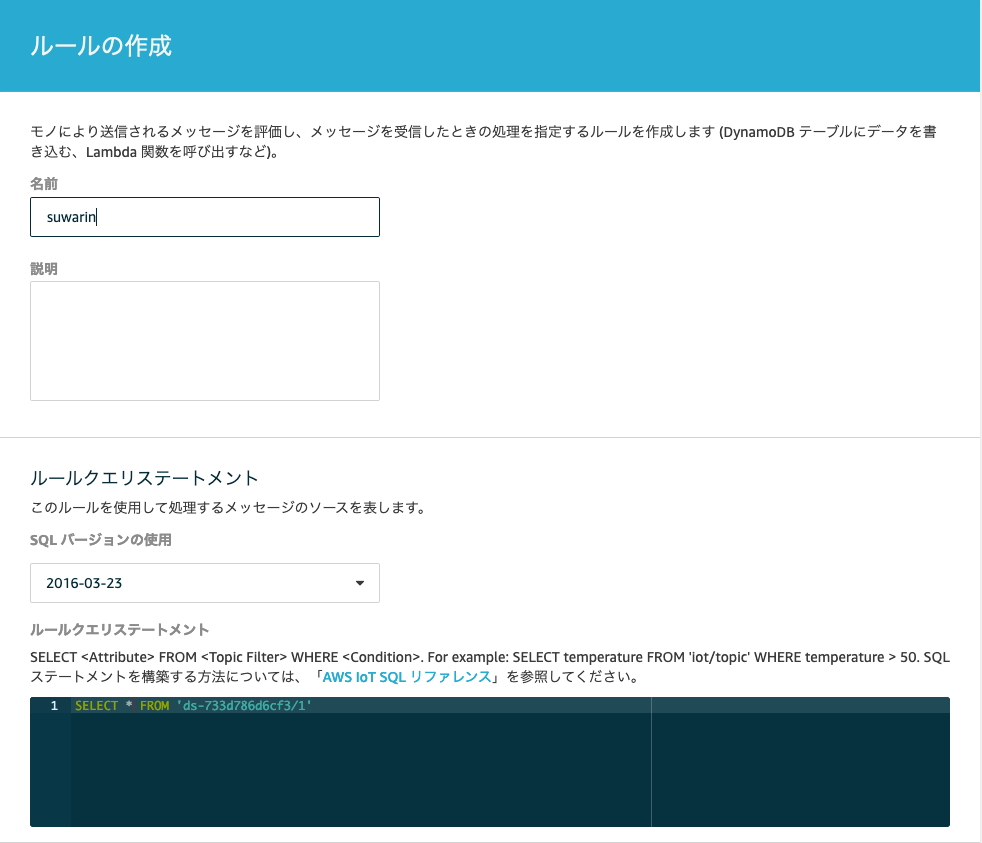

まずAWS IoT Coreのルールを以下の通り作成します。

アクションは以下の通りDynamoDBへ値を書き込むこととします。

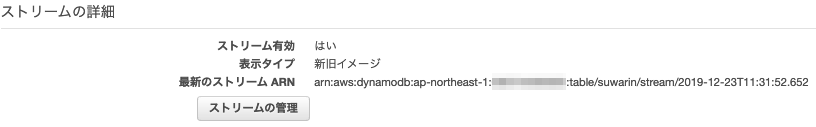

DynamoDBのコンソールにてストリームを有効にしておきます。

DynamoDBのストリームをトリガーとするLambdaを作成します。

lambda_function.rbrequire 'json' require 'slack-notifier' def lambda_handler(event:, context:) event['Records'].each do |record| next unless record['eventName'] == 'MODIFY' old = record['dynamodb']['OldImage']['payload']['M']['centimeters']['N'].to_f new = record['dynamodb']['NewImage']['payload']['M']['centimeters']['N'].to_f next if sit_down?(old) == sit_down?(new) notifier = Slack::Notifier.new('<WEBHOOK_URLに置き換えてください>') if sit_down?(new) notifier.ping('着席しました') else notifier.ping('離席しました') end end end def sit_down?(centimeters) centimeters.to_f < 100.0 end以上の設定・実装を終えた後、mockmockデータを送信してみます。

数値が100を超えたタイミング、100を下回ったタイミングでSlackに通知が飛ぶことが確認できます。[システム統合テスト]M5StickC→AWS IoTにデータを送る

M5StickCのソースコードを変更し、証明書およびエンドポイントをAWS IoT Coreのものに変更すれば

無事IoTシステムが完成です。まとめ

mockmockのDataRecorderを使うことで、クラウドなしでデバイスの動作確認、デバイスなしでクラウドの動作確認を行った上で、システム全体をテストすることができました。

IoT開発においてデバイス・クラウドのテストが不十分な状態で、システム統合テストに突入すると不具合の原因調査に膨大な工数がかかるケースが多いです。

mockmockを活用し段階を踏んでテストすると、早い段階で不具合を検出し原因の特定に要する時間を短縮化できるため、開発工数を大幅に削減することが可能です。ぜひお試しください!

- 投稿日:2019-12-24T11:48:20+09:00

AWSの利用料金をChatworkに通知してくれるバッチをGoで作った

はじめに

AWSの料金を毎日確認しにログインしてコンソールを開くのは面倒…。でも、気がついたら設定が間違っててすごい料金を請求されるなーんてことも。

そんなことが起こる前に、毎日使用料金を通知して把握しておこう!

ということで、Cost ExplorerのSDKを使ってGoでバッチを作成してみました。

AWSの構成

当記事はLambdaにアップするバッチにフォーカスしてます。

実装

通知したいこと

- 昨日の利用料金

- 今月の利用料金(今月1日から昨日までの合計金額) or 今日が1日のときは先月の利用料金

必要なもの

- Chatworkのルームid(トークルームURL:chatwork.com/#!rid********* ←9桁の数字)

- ChatworkのAPIトークン(画面右上の自分の名前 → API設定で発行できます)

気をつけるところ

料金を知るのにもお金がかかります。

Cost Explorerに対して1リクエストあたり 0.01USD かかります。ソースコード

package main import ( "bytes" "fmt" "github.com/pkg/errors" "io/ioutil" "log" "net/http" "net/url" "os" "time" "github.com/aws/aws-lambda-go/lambda" "github.com/aws/aws-sdk-go/aws" "github.com/aws/aws-sdk-go/aws/session" "github.com/aws/aws-sdk-go/service/costexplorer" "github.com/aws/aws-sdk-go/service/costexplorer/costexploreriface" ) var chatworkClient = ChatworkClient{ APIURL: "https://api.chatwork.com/", Resource: "/v2/rooms/<ルームid>/messages", } // ChatworkClient はチャットワークへ通知するためのクライアントに相当する構造体 type ChatworkClient struct { APIURL string Resource string } // メッセージの通知 func (chatwork ChatworkClient) postMessage(msg string) error { u, _ := url.ParseRequestURI(chatwork.APIURL) u.Path = chatwork.Resource urlStr := fmt.Sprintf("%v", u) data := url.Values{} data.Set("body", msg) fmt.Printf(data.Encode()) client := &http.Client{} r, err := http.NewRequest("POST", urlStr, bytes.NewBufferString(data.Encode())) if err != nil { fmt.Println("HTTPリクエストの生成に失敗しました。date:" + fmt.Sprint(data) + ", urlStr:" + urlStr + ", err:" + fmt.Sprint(err)) return errors.WithStack(err) } r.Header.Add("X-ChatWorkToken", "<APIトークン>") r.Header.Add("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded") resp, err := client.Do(r) if err != nil { fmt.Println("HTTPリクエストに失敗しました。date:" + fmt.Sprint(data) + ", urlStr:" + urlStr + ", err:" + fmt.Sprint(err)) return errors.WithStack(err) } defer resp.Body.Close() contents, _ := ioutil.ReadAll(resp.Body) fmt.Printf("Http Status:%s, result: %s\n", resp.Status, contents) return nil } // コストの取得 func GetCost(svc costexploreriface.CostExplorerAPI, period string) (result *costexplorer.GetCostAndUsageOutput) { // 現在時刻の取得 jst, _ := time.LoadLocation("Asia/Tokyo") now := time.Now().UTC().In(jst) dayBefore := now.AddDate(0, 0, -1) first := time.Date(now.Year(), now.Month(), 1, 0, 0, 0, 0, jst) if now.Day() == 1 { // 月初のときは先月分 first = first.AddDate(0, -1, 0) } nowDate := now.Format("2006-01-02") nowDateP := &nowDate dateBefore := dayBefore.Format("2006-01-02") dateBeforeP := &dateBefore firstDate := first.Format("2006-01-02") firstDateP := &firstDate start := dateBeforeP if period == "Monthly" { start = firstDateP } granularity := aws.String("DAILY") if period == "Monthly" { granularity = aws.String("MONTHLY") } metric := "NetUnblendedCost" // 非ブレンド純コスト metrics := []*string{&metric} timePeriod := costexplorer.DateInterval{ Start: start, End: nowDateP, } // Inputの作成 input := &costexplorer.GetCostAndUsageInput{ Granularity: granularity, Metrics: metrics, TimePeriod: &timePeriod, } // 処理実行 result, err := svc.GetCostAndUsage(input) if err != nil { log.Println(err.Error()) } // 処理結果を出力 log.Println(result) return result } // 処理実行 func run() error { log.Println("--- コスト取得バッチ 開始") log.Println("----- セッション作成") svc := costexplorer.New(session.Must(session.NewSession())) log.Println("----- コスト取得 実行") costDaily := GetCost(svc, "Daily") costMonthly := GetCost(svc, "Monthly") log.Println("----- コスト取得 完了") log.Printf("----- メッセージの通知 実行") err := chatworkClient.postMessage(costDaily.String()) if err != nil{ fmt.Printf("%+v\n", err) return err } err = chatworkClient.postMessage(costMonthly.String()) if err != nil{ fmt.Printf("%+v\n", err) return err } log.Println("--- コスト取得バッチ 完了") return nil } // メイン func main() { lambda.Start(run) }実行結果

2019/12/16に実行してみました。

こちらが1日前(12/15)の利用料金を取得した結果です。期間(TimePeriod)を2019/12/15から2019/12/16で指定しています。料金はTotalの中にあるAmountで、今回だと約0.06USDとなっています。

こちらは当月(2019/12/01~2019/12/15)の合計金額です。指定した期間は2019/12/01から2019/12/16で、費用は約1.35USDという結果が得られました。

解説

コストの取得

今回は、API「GetCostAndUsage」のInputを構成する要素として以下の3つを使用しています。

- Granularity

- Metrics

- TimePeriod

Granularity

Granularityは「粒度」という意味で、どの粒度の期間で取得するのか指定できます。選択肢は以下の3つがあります。

- MONTHLY

- DAILY

- HOURLY

今回はMONTHLYとDAILYを使いました。

Metrics

Metricsは「指標」という意味で、コストをどう計算するかを指定できます。選択肢は以下の7つがあります。

- AmortizedCost

- BlendedCost

- NetAmortizedCost

- NetUnblendedCost

- NormalizedUsageAmount

- UnblendedCost

- UsageQuantity

それぞれのメトリクスの内容はこの記事を参考にしました。

AWS Cost Explorerに渡す、Metricsの値の意味今回は「NetUnblendedCost = ディスカウント適用後(EDP割引等)のコスト」を使っています。

ちなみに、コンソール上で見る場合は、Cost Explorer: コストと使用状況のページの右下、詳細オプション → コストの表示方法 → 非ブレンド純コスト と同額になります。

TimePeriod

Start(集計開始日時)とEnd(集計終了日時)を指定します。

フォーマットは " YYYY-MM-DD "です。なお、Endに指定した日の利用料金は加算されません。

例えば、

Start : 2019-12-01

End : 2019-12-16

とした場合は1日から15日までの料金を取得することになります。通知するベスト時間

最初、朝9時に前日の利用料金を通知するようにしていましたが、ある日、コスト通知用のトークルームを見ると「$ 0」。

昨日は無料キャンペーンだったのかなあ(わくわく)という話になりましたが、そんなことは…なかったです。

明確なコストエクスプローラーの更新時間は書かれていませんが、公式ページでは、「24 時間ごとに少なくとも一度コストデータを更新します。」とのことだったので、夜に通知するほうが正確な金額になると思われます。

ちなみに、私は朝9時に一昨日の利用料金を取得するようにしています。今のところ、それ以降の料金更新はないっぽいです。

おまけ

かわいく通知してみた

上記のままだと取得してきたJSONのまま表示されるので、お花をつけてかわいく整えてみました?

func MakeMassage(costMonthly, costDaily *costexplorer.GetCostAndUsageOutput) string { var msg bytes.Buffer msg.WriteString("(F)" + "AWS使用料金" + "(F)" + "\n\n") msg.WriteString("◆MONTHLY") msg.WriteString(" (" + *costMonthly.ResultsByTime[0].TimePeriod.Start + "~" + *costDaily.ResultsByTime[0].TimePeriod.Start + ")\n") msg.WriteString(" $ " + *costMonthly.ResultsByTime[0].Total["NetUnblendedCost"].Amount + "\n\n") msg.WriteString("◆DAILY") msg.WriteString(" (" + *costDaily.ResultsByTime[0].TimePeriod.Start + ")\n") msg.WriteString(" $ " + *costDaily.ResultsByTime[0].Total["NetUnblendedCost"].Amount + "\n") return msg.String() }処理実行箇所にメッセージ作成を追加し、実行コードを少し変更

log.Println("----- メッセージの作成 実行") msg := MakeMassage(costMonthly, costDaily) log.Println("----- メッセージの作成 完了") log.Printf("----- メッセージの通知 実行") err := chatworkClient.postMessage(msg)実行結果

おわりに

コンソール上だと下2桁しか表示されないですけど、Cost Explorer APIで取得すると下10桁まで表示されるので、コンソール上では0.00USD。でも実際は0.0012345678USDってことも分かるのでいいですよね。

大変だったとこととしては、はじめましてのGo。C言語を昔授業でちょっとやっていたけどポインタから逃げたので、今となってポインタに苦しめられました。

あとは、AWSのSDKを使う時に公式ドキュメントを読んでコードを書くことが大変でした。あまりGoでCostExplorerを使っている記事がなくて、自力では完成させることができず…。SDKの使い方、Goの書き方、とても勉強になりました。

次は藤原さんのQiitaの記事を見ながら、slackに通知できるようにしてみようと思っています!

- 投稿日:2019-12-24T11:40:06+09:00

AWS Lambda/PythonでJSON形式でログを出すベストプラクティス

Lambdaはログを CloudWatch Logs に自動保存しますが、CloudWatch Logs にはJSON形式のログを自動でパースして整形表示したり検索したりする機能があります。是非とも、ログをJSON形式にしたいところです。

しかし、「python lambda logging json」でググって見つかる記事は、いずれも内容に不備があるようでしたので、自分がベストだと思う方法を紹介するのがこの記事です。

お断り

Pythonのログ出力は標準ライブラリの

loggingがスタンダードなので、この記事ではloggingを前提にしています。printを使うべきではない理由・logging の正しい使い方については「ログ出力のための print と import logging はやめてほしい 」という記事が分かりやすいです(文体は辛辣ですけど)

これが(きっと)ベストプラクティスだ!

import logging import json # 冒頭に、独自のフォーマッタの定義と、ルートロガーの設定を書く class JsonFormatter: def format(self, record): return json.dumps(vars(record)) # ルートロガーの設定 logging.basicConfig() # 標準エラーに出力するハンドラーをセット logging.getLogger().handlers[0].setFormatter(JsonFormatter()) # ハンドラーの出力フォーマットを自作のものに変更 # 以降は普通にloggerを取得して処理を関数を書く logger = logging.getLogger(__name__) logger.setLevel(os.environ.get('LOG_LEVEL', 'INFO')) # 余談: 環境変数でログレベルを変更可能にしとくと便利 def lambda_handler(event: dict, context): # ログに付加情報をもたせたいときは、`extra=` に dict を渡す。 # もちろん、 dict は2要素以上でもOK logger.info("sample", extra={"foo": 12, "bar": "Hello World!"})CloudWatch Logsに保存されるログ:

logger.infoの出力がJSONになっています。なお、START RequestId:...などのログはAWS Lambda自体が出しているものなので変更できません。START RequestId: 3ba9c9dd-0758-482e-8aa4-f5496fa49f04 Version: $LATEST { "name": "lambda_function", "msg": "sample", "args": [], "levelname": "INFO", "levelno": 20, "pathname": "/var/task/lambda_function.py", "filename": "lambda_function.py", "module": "lambda_function", "exc_info": null, "exc_text": null, "stack_info": null, "lineno": 23, "funcName": "lambda_handler", "created": 1577152740.1250498, "msecs": 125.04982948303223, "relativeCreated": 64.58139419555664, "thread": 140315591210816, "threadName": "MainThread", "processName": "MainProcess", "process": 7, "foo": 12, "bar": "Hello World!", "aws_request_id": "3ba9c9dd-0758-482e-8aa4-f5496fa49f04" } END RequestId: 3ba9c9dd-0758-482e-8aa4-f5496fa49f04 REPORT RequestId: 3ba9c9dd-0758-482e-8aa4-f5496fa49f04 Duration: 1.76 ms Billed Duration: 100 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 55 MB Init Duration: 113.06 ms一応の解説

(詳しくは公式ドキュメントを参照)

logging.Loggerは階層構造になっているので、全体のフォーマットを変えたいならルートロガー(logging.getLogger())を変更すればOK。logging.basicConfig()でルートロガーにハンドラーがセットされるので、あとは.setFormatter()で独自のフォーマッタをセットします。

.format(record)にはlogging.LogRecordが渡されます。このオブジェクトは諸々の情報を属性として持っているので、vars(record)で取得して、JSONに変換しています。

logger.infoのextra=で渡した値は、LogRecordの属性としてセットされます。ここで、msg,funcNameなどのキーを使うと、本来の値を上書きしてしまいます。

どうしても上書きを避けたい場合は、.makeRecordをオーバーライドした独自のロガーを定義することもできます。

ただ、私はコードが複雑になるので気が進みません。ね、簡単でしょ?

ライブラリを使うべき?

ところで、GithubにはログをJSONにフォーマットするライブラリがいくつも転がっています。

しかし、私はそういったライブラリを使うのはオススメしません。ライブラリを導入すると依存関係が生じ、バージョンアップの手間やセキュリティ上のリスクが生じるからです(2016年の left-pad を思い出せ!)。

上述のように

JsonFormatterはたった3行で書けるので、コードをコピペするのが結局ベストではないかと思います。どっとはらい。

- 投稿日:2019-12-24T11:25:22+09:00

GitLab on Amazon EC2な構成で始めるTerraform × Ansibleハンズオン

はじめに

TerraformとAnsibleを使ってAWSにGitLabを構築してみました。これからTerraform/Ansibleを始めよう思っている方の参考になれば幸いです。前提条件として、AWSのアカウントを持っていてEC2・IAM・VPC等の基本的なAWSリソースの使い方を理解していればスムーズに進めれるかと思います。

目次

- 実行環境

- 実際のコード

- 実行のイメージ

- 環境構築

- Terraformを動かしてみる

- Terraformで実践的なインフラリソースを構築してみる

- Ansibleを動かしてみる

- AnsibleでGitLabを構築する

- リソースのクリーンアップ

- 参考資料

実行環境

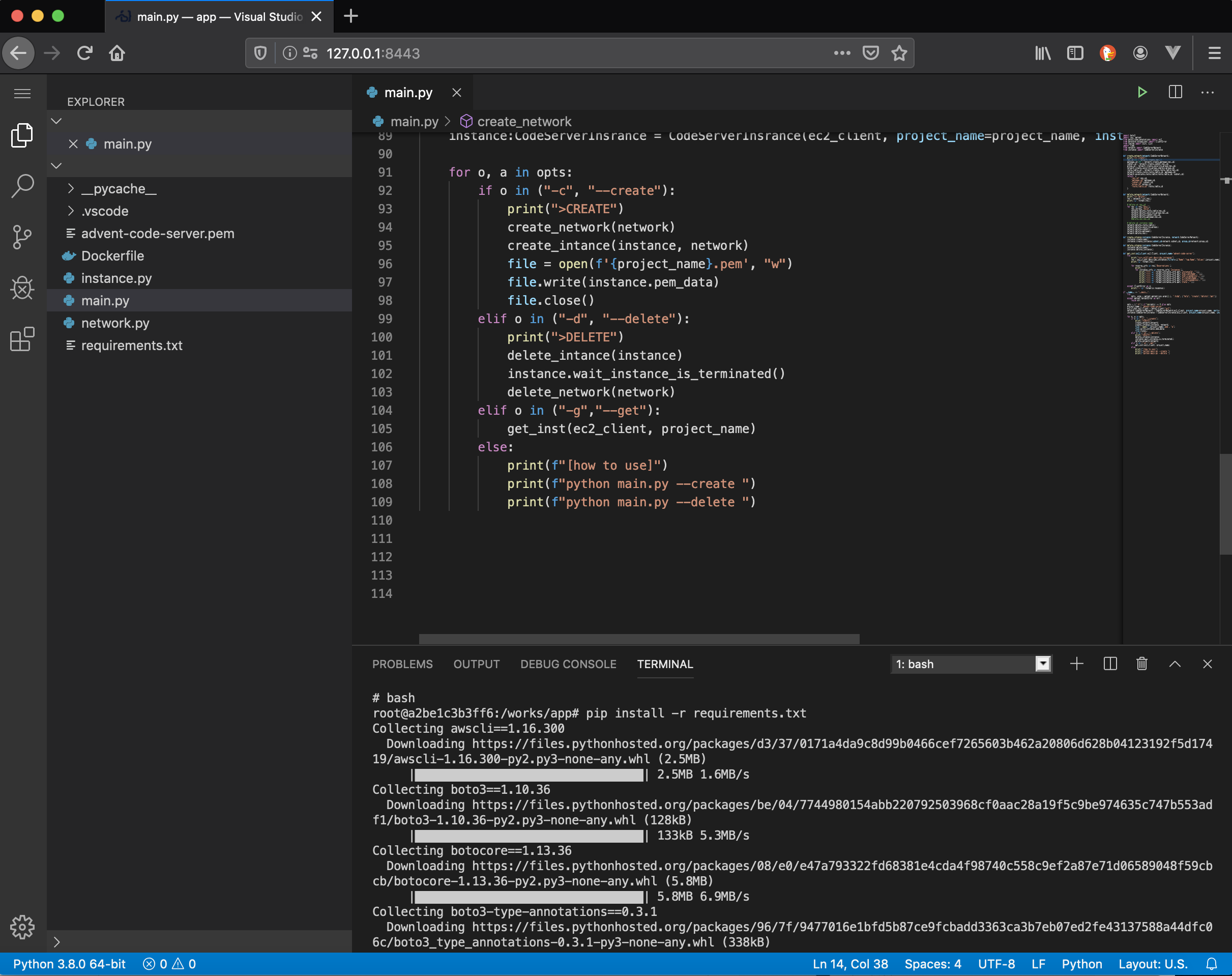

macOS Mojave v10.14.5 Terraform v0.11.14 ansible v2.9.2 virtualenv v16.6.2 pip3 v19.1.1 Amazon Linux 2 t2.medium(GitLab環境)実際のコード

GitHubに置いておきます。参考までに。

実行のイメージ

実行のイメージです。ローカルPCにTerraformとAnsibleをインストールしています。TerraformでEC2・VPC等のリソースを構築し、AnsibleでGitLabとそれに必要なモジュールをインストールしています。

環境構築

Terraformのインストール

公式サイトを参考に自分のマシンにあったインストールを行ってください。

Ansibleのインストール

Ansibleは色々なインストール方法があるのですが、今回はvirtualenv上でpip経由でインストールしました。virtuaenvをインスとーしてない方は以下の方法でダウンロードし、virtualenvを有効にしてください。

$ pip3 install virtualenv $ mkdir sample $ cd sample $ virtualenv --no-site-packages ansible $ source ansible/bin/activate # virtualenvが有効になる $ (ansible) ← 有効化された $ pip3 install ansible # インストール $ ansible --version # version確認AWS側でIAMユーザーを作成する

Terraformの実行にはIAMユーザーとそのシークレットキーとアクセスキーが必要になります。ここでは

terraform-userというIAMユーザーを作成しました。また、シークレットキーとアクセスキーも控えておきましょう。(シークレットキーとアクセスキーの取り扱いには気をつけてください。)Terraformを動かしてみる

まず、Terraformから動かしてみようと思います。プロジェクトディレクトリに

terraform.tfvarsというファイルを作成し、IAMユーザーのシークレットキーとアクセスキーを記述します。(Gitなどのバージョン管理システムのの管理対象からは必ず外してください。)terraform.tfvarsaccess_key = "xxxxxxxxxxxx" secret_key = "xxxxxxxxxxxx"次に

variables.tfというファイルを作成し、terraform.tfvarsで定義した情報を変数として定義し、Terraformの実行ファイルから変数を参照できるようにします。variables.tfvariable "access_key" {} variable "secret_key" {}それではいよいよTerraformの実行ファイルを作成し、動かしていきたいと思います。

main.tfを作成し、次のように記述します。regionとamiは任意の値に置き換えてください。main.tfprovider "aws" { profile = "default" region = "ap-northeast-1" access_key = "${var.access_key}" secret_key = "${var.secret_key}" } resource "aws_instance" "example" { ami = "ami-xxxx" instance_type = "t2.micro" }最後に実行していきます。

-auto-approveオプションを入力することで実行前の確認をスキップできます。コマンド実行後AWSのコンソールを確認すると、新しいEC2インスタンスが作成されているはずです。$ terraform init # 初期化 $ terraform apply -auto-approve# 実行EC2が作成されたのが確認できたらリソースを削除していきます。削除コマンドは以下の通りです。

$ terraform destroy -auto-approve Destroy complete! Resources: 1 destroyed.Terraformで実践的なインフラリソースを構築してみる

前のセクションではTerraformを使ってEC2インスタンスを起動しましたが、VPCやセキュリティグループはデフォルトのものを利用しており、キーペアも作成されていないのでSSHログインすることができません。このセクションではより実践的なインフラを構築していきます。

EC2にSSHするための鍵を生成する

EC2はAWS側で作成したキーペアでSSH接続することが多いのですが、ここではキーペアをローカルPCで作成し、その公開鍵を元にEC2を作成していきます。

$ ssh-keygen # 公開認証方式に必要なキーペアを作成 Enter file in which to save the key (/Users/user-name/.ssh/id_rsa): # Enterで省略 Enter passphrase (empty for no passphrase): # Enterで省略 Enter same passphrase again: # Enterで省略ここで作られた公開鍵を元にAWS側でキーペアを作成していきます。公開鍵の内容が必要になるのでcatコマンドでファイルの中身を表示し、控えておきます。

$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub ssh-rsa ・・・・・・・・省略次にAWSのコンソール画面でキーペアを作成します。キーペアのインポートから先ほどcatコマンドで出力した公開鍵の中身をコピペします。

これで準備が完了しました。次にTerraformの実行ファイルを作成していきます。この例ではインスタンスサイズに

t2.mediumを使用しています。t2.microインスタンスだとGitLabのインストール要件を満たさずインストールに失敗するからです。main.tfprovider "aws" { profile = "default" region = "ap-northeast-1" access_key = "${var.access_key}" secret_key = "${var.secret_key}" } # VPC resource "aws_vpc" "tf-vpc" { cidr_block = "10.0.0.0/16" instance_tenancy = "default" enable_dns_support = "true" enable_dns_hostnames = "true" tags = { Name = "tf-vpc" } } # internet gateway resource "aws_internet_gateway" "tf-gw" { vpc_id = "${aws_vpc.tf-vpc.id}" } # piblic subnet resource "aws_subnet" "tf-public-subnet" { vpc_id = "${aws_vpc.tf-vpc.id}" cidr_block = "10.0.10.0/24" availability_zone = "ap-northeast-1a" } # route table resource "aws_route_table" "tf-pub-rt" { vpc_id = "${aws_vpc.tf-vpc.id}" route = { cidr_block = "0.0.0.0/0" gateway_id = "${aws_internet_gateway.tf-gw.id}" } } # An association between a route table and a subnet. resource "aws_route_table_association" "tf-public_subnet" { subnet_id = "${aws_subnet.tf-public-subnet.id}" route_table_id = "${aws_route_table.tf-pub-rt.id}" } # EC2 instance resource "aws_instance" "tf-ec2" { ami = "ami-068a6cefc24c301d2" # Amazon linux2 instance_type = "t2.medium" key_name = "${aws_key_pair.tf-sample-key.id}" vpc_security_group_ids = ["${aws_security_group.tf-sg.id}"] subnet_id = "${aws_subnet.tf-public-subnet.id}" associate_public_ip_address = "true" tags = { Name = "tf-ec2" } } # key-pair resource "aws_key_pair" "tf-sample-key" { key_name = "${var.key_name}" public_key = "${file(var.public_key_path)}" } # security group resource "aws_security_group" "tf-sg" { name = "tf-sg" description = "tf test" vpc_id = "${aws_vpc.tf-vpc.id}" ingress { from_port = 22 to_port = 22 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } }

terraform.tfvarsとvariables.tfにキーペアの名前とローカルにおいてある公開鍵のパス情報を追記します。terraform.tfvars~省略~ key_name = "tf-sample-key" public_key_path = "~/.ssh/id_rsa.pub"variables.tf~省略~ variable "key_name" {} variable "public_key_path" {}それではいよいよ動かしていきます。完了まで数分かかります。

$ terraform applyリソースが作成されたら、試しにEC2インスタンスにssh接続してみてください。

$ ssh -i .ssh/id_rsa ec2-user@<your-ec2-ip> [ec2-user@ip-10-0-10-157 ~]$ここで一点、修正を加えたいと思います。現在作成されているセキュリティグループでは22番ポートのみ解放していますが、あとでブラウザから表示する必要があるので80番ポートを解放したいと思います。また、既存のルールだとアウトバウンドのルールが記載されておらず、Ansibleが外部リポジトリを参照できないので

main.tfの一部を変更します。aws_security_groupのブロックに直接ルールを記載せず、aws_security_group_ruleに外出ししてsecurity_group_id = "${aws_security_group.tf-sg.id}"で紐付けを行っています。また、22番ポートを解放するインバウンドルールは明示的に記述していません。デフォルトで作成されるので明示的に22番ポートを解放するルールを作成してしまうと、エラーになります。なので、ここでは80番ポートの解放ルールのみ記述します。main.tfの一部~省略~ resource "aws_security_group" "tf-sg" { name = "tf-sg" description = "tf test" vpc_id = "${aws_vpc.tf-vpc.id}" } resource "aws_security_group_rule" "http-port" { type = "ingress" from_port = 80 to_port = 80 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] security_group_id = "${aws_security_group.tf-sg.id}" } resource "aws_security_group_rule" "out-bound" { type = "egress" from_port = 0 to_port = 0 protocol = "-1" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] security_group_id = "${aws_security_group.tf-sg.id}" }再度コマンドを実行します。

$ terraform applyマネジメントコンソール画面からセキュリティグループのインバウンドルールが変更されていることを確認します。

Ansibleを動かしてみる

Terraformを使ってリソースを作成することができたので次はAnsibleでEC2にGitLabを構築していきます。

まずはカレントディレクトリにansible関連のファイルを保存するansible-projectディレクトリを作成します。$ mkdir ansible-project $ cd ansible-projectAnsibleはコントロールノードからターゲットノードに対してplaybookを実行する際、SSHを利用します。なので、まずはSSHの接続情報が書かれた

ssh_configファイルを作成し、以下を記述します。HostNameは任意の値に書き換えてください。ssh_configHost * StrictHostKeyChecking no UserKnownHostsFile /dev/null Host gitlab HostName ec2-<your ec2 instance>.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com User ec2-user IdentityFile ~/.ssh/id_rsa以下のコマンドでファイルを利用してssh接続できます。

$ ssh -F ssh_config ec2-user@ec2-<your-ec2-ip>.ap-northeast-1.compute.amazonaws.comまずはいきなりGitLabを構築せず、Apacheをインストールし、起動するところから始めたいと思います。次のplaybookを用意します。

test.yml- hosts: gitlab become: yes become_user: root tasks: - name: Install http server yum: name: httpd - name: Start http server service: name: httpd state: started enabled: yes同ディレクトリに

hostsファイルを用意し、ターゲット情報を記載します。hosts[gitlab] gitlab次のコマンドでplaybookを実行していきます。

$ ansible-playbook -i hosts test.ymlすると。。。失敗しました。

fatal: [gitlab]: UNREACHABLE! => {"changed": false, "msg": "Failed to connect to the host via ssh: ssh: Could not resolve hostname gitlab: nodename nor servname provided, or not known", "unreachable": true}Ansibleがターゲットノードに接続しようとしていますが、sshコマンドのオプションが明示されておらず失敗しています。

playbook.ymlと同じディレクトリにansible.cfgを作成し、以下の設定を記載します。ansible.cfg[defaults] inventory = hosts retry_files_enabled = False [privilege_escalation] become = True [ssh_connection] control_path = %(directory)s/%%h-%%r ssh_args = -o ControlPersist=15m -F ssh_config -q scp_if_ssh = True気を取り直してもう一度実行してみます。

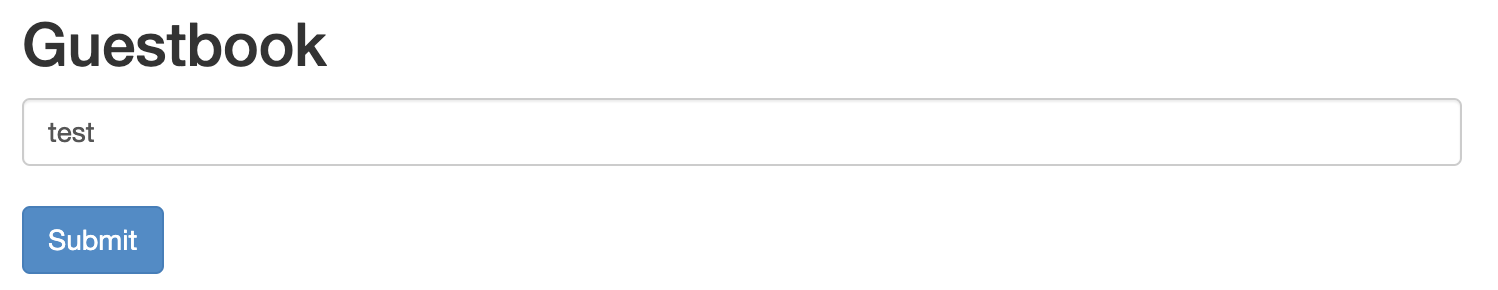

$ ansible-playbook -i hosts test.yml ~省略~ ok: [gitlab] ____________________________ < TASK [Install http server] > ---------------------------- \ ^__^ \ (oo)\_______ (__)\ )\/\ ||----w | || || ~省略 gitlab : ok=3 changed=2 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0確認のためにブラウザにEC2インスタンスのIPアドレスを入力します。以下のように表示されていれば成功です。

AnsibleでGitLabを構築する

それではいよいよ、AnsibleでGitLabを構築していきたいと思います。

playbook.ymlを作成し、以下を記述します。GitLabのインストールの詳細が知りたい方はこちらをご覧ください。playbook.yml- name: Install GitLab hosts: gitlab tasks: - name: Upgrade all packages yum: name: '*' state: latest - name: Install a list of packages yum: name: - curl - golang - policycoreutils - openssh-server - openssh-clients - postfix - vim - wget - "@Development tools" state: latest - name: systemctl enabled sshd & systemctl start sshd systemd: name: sshd state: started enabled: yes - name: systemctl enabled postfix & systemctl start postfix systemd: name: postfix state: started enabled: yes - name: Download gitlab-ce get_url: url: https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.rpm.sh dest: /usr/local/src mode: '0755' become: yes become_user: root - name: Run script.rpm.sh shell: ./script.rpm.sh args: chdir: /usr/local/src become: yes become_user: root - name: Install gitlab-ce yum: name: gitlab-ce state: latest - name: gitlab-ctl reconfigure shell: gitlab-ctl reconfigure become: yes become_user: root実行してみます。実行には数分かかります。また、サーバー上

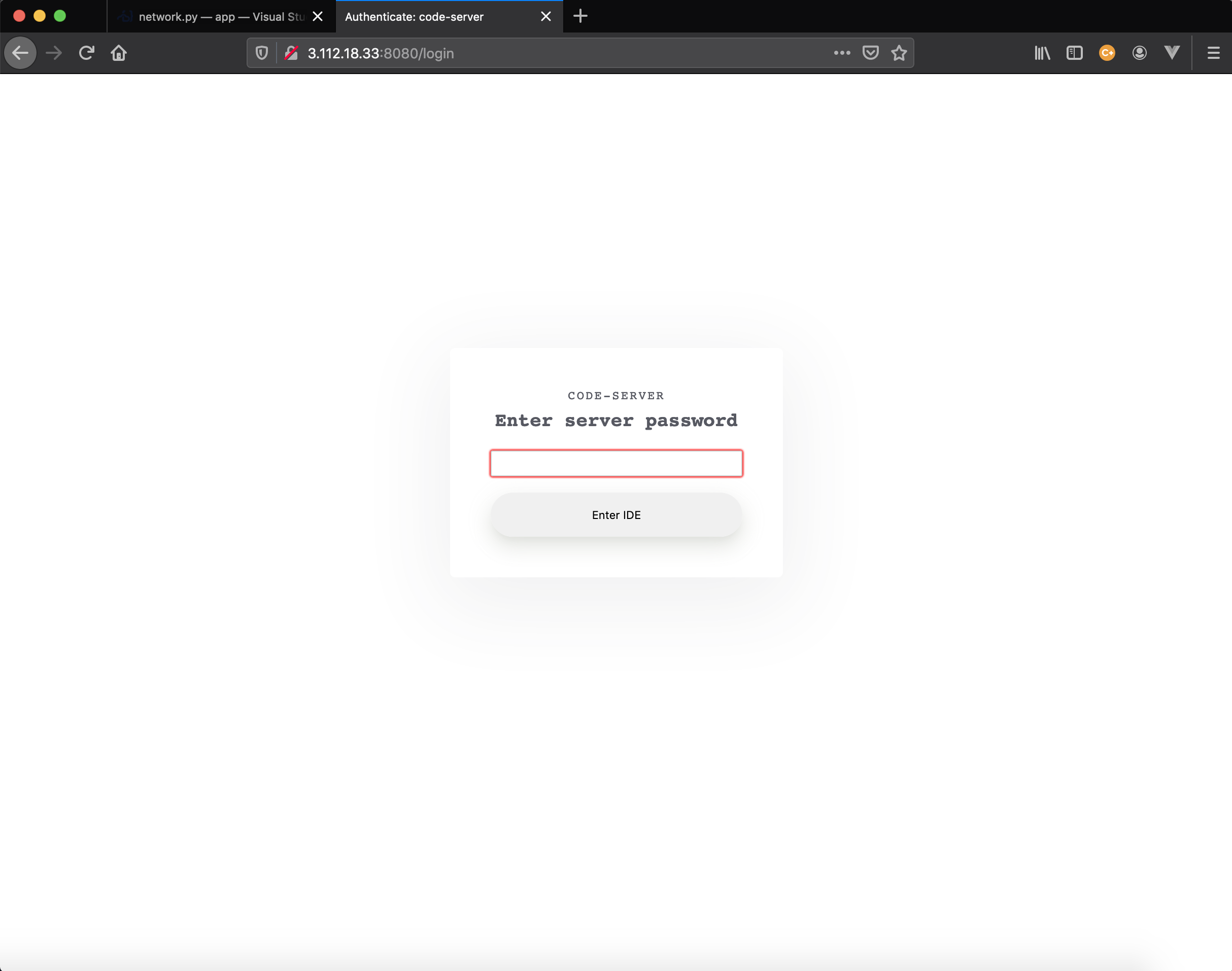

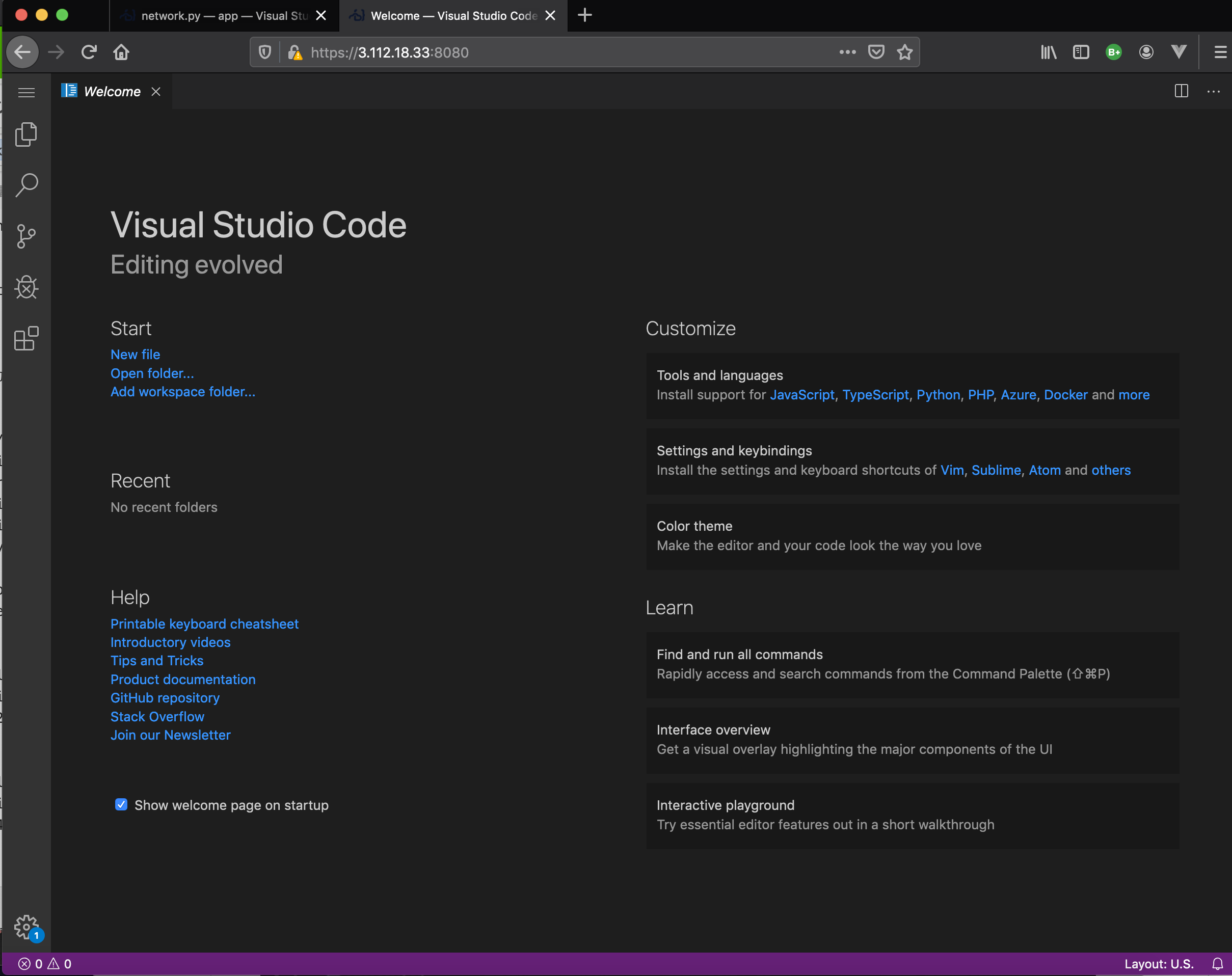

sudo systemctl status httpdを実行しApacheのプロセス停止させておいてください。新しい、playbookを実行したらApcheのプロセスが停止するのかと思ったのですが、実行状態のままでGitLabにアクセスすることができませんでした。(泣))$ ansible-playbook -i hosts playbook.ymlブラウザからアクセスし、GitLabのトップページが表示されていれば成功です。

リソースのクリーンアップ

EC2のt2.mediumインスタンスは無料枠の対象外なので削除しておきます。また、このハンズオンで利用したTerraform用のIAMユーザーも念の為消しておきましょう。

$ terraform destroy参考資料

- 投稿日:2019-12-24T11:16:10+09:00

AWS IAMユーザにMFA必須ポリシーを当てる

当記事はAWS初心者 Advent Calendar 2019の25日目の記事です。

はじめに

みなさん、コンソールログイン出来る AWS IAMユーザにMFAを当てていますか?

勿論皆さん当てていると思いますが、そのアカウントにいる他のユーザはどうですか?MFAを有効化していないユーザはいましたか? いなかったですか。それなら良かったです。え? 貴方は……そうですか。いましたか。

困りましたね。あ、早速注意しに行くのですね。ふむふむ、素直にMFAを設定してくれましたか。それは良かった。後は……それはお客様のIAMユーザですね。slackでお願いしますか? でも10人全員に説明するのは大変だし。あ、その人は中々連絡が付かない人ですね。

お久しぶりです。あの後、無事全員のMFAを設定出来ましたか? 全員設定してくれたけど、またMFA設定されてないユーザが作成された? 困りましたね。hereをつけて注意喚起でもしてみますか?MFAを設定しないと何も操作出来ないようにする

ちょっと待ってください。そんなに胃をキリキリさせて周囲のモラルを恨まなくても済む方法がありますよ。

試しに、テストユーザを作成して、admin権限と以下のポリシーをアタッチしてみてください。テストユーザは[AWS マネジメントコンソールへのアクセス]にチェックを付けてください。

ユーザ>アクセス権限>インラインポリシーの追加>JSONタブforce_mfa_policy.json{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "VisualEditor0", "Effect": "Allow", "Action": [ "iam:EnableMFADevice", "iam:ResyncMFADevice", "iam:CreateVirtualMFADevice", "iam:ListMFADevices", "iam:GetUser", "iam:ChangePassword", "iam:DeleteVirtualMFADevice" ], "Resource": [ "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}", "arn:aws:iam::*:mfa/*" ] }, { "Sid": "VisualEditor1", "Effect": "Allow", "Action": [ "iam:ListUsers", "iam:ListVirtualMFADevices", "iam:GetAccountPasswordPolicy" ], "Resource": "*" }, { "Effect": "Deny", "NotAction": [ "iam:ListUsers", "iam:ListVirtualMFADevices", "iam:ListMFADevices", "iam:EnableMFADevice", "iam:ResyncMFADevice", "iam:DeleteVirtualMFADevice", "iam:CreateVirtualMFADevice", "iam:DeactivateMFADevice", "iam:ChangePassword", "iam:CreateLoginProfile", "iam:DeleteLoginProfile", "iam:GetLoginProfile", "iam:UpdateLoginProfile" ], "Resource": "*", "Condition": { "BoolIfExists": { "aws:MultiFactorAuthPresent": "false" } } }, { "Effect": "Deny", "Action": [ "iam:EnableMFADevice", "iam:ResyncMFADevice", "iam:DeleteVirtualMFADevice", "iam:CreateVirtualMFADevice", "iam:DeactivateMFADevice", "iam:ChangePassword", "iam:CreateLoginProfile", "iam:DeleteLoginProfile", "iam:GetLoginProfile", "iam:UpdateLoginProfile" ], "NotResource": [ "arn:aws:iam::*:mfa/${aws:username}", "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" ], "Condition": { "BoolIfExists": { "aws:MultiFactorAuthPresent": "false" } } } ] }次に、このテストユーザでログインしてみてください。とりあえず、Lambdaでも触ってみましょうか。

アクセスがブロックされましたね。これは許可よりも明示的な拒否が優先されるというIAMの特性の為です(詳細はこちら(公式ドキュメントに飛びます))

次に、IAMユーザコンソールにアクセスしてみてください。テストユーザ名を選択し、MFAの設定を行ってみましょう。MFAの設定は許可されている筈です。

IAM>ユーザー>テストユーザ>認証情報>MFAデバイスの割り当て>管理>仮想MFAデバイス

エラーが出ますが、気にせず進みます。

作成したテストユーザの概要でもエラーが出ますが、MFAの設定は出来ますので、MFAを設定しましょう。

ちなみに、他のユーザのMFAを設定しようとすると、以下のようなエラーが出力されます。これは、自分のMFAのみ設定出来るようにポリシーで制限している為です。

設定出来ましたか? それでは一度ログアウトし、再ログインしてください。ではもう一度Lambdaを触ってみましょう。

無事に出来ましたね。

これは、MFAを設定したかどうかではなく、"MFAを使ってログインしたかどうか"を判定している為です。MFA強制ポリシーとCLI

やりましたね! このポリシーでグループを作り、全員を追加すればもう安心です!

……あれ? どこからか悲鳴が聞こえてきました。CLIが叩けない???$ aws s3 ls --profile mfa_test An error occurred (AccessDenied) when calling the ListBuckets operation: Access Deniedこのポリシーを適用すると、CLIを叩くときにもMFAを使わないといけなくなってしまいます。なので、トークンを取得し、それをつけてCLIを叩かないといけないので、気をつけてください。

試しにインラインポリシーで設定したMFA強制ポリシーを削除してみましょう。

無事にバケット一覧が出力されましたね。なので、このMFA必須ポリシーを使用するときは、コンソールログインとCLI用のアカウントを分けるか、CLIを叩くときにトークンを取得し使用する必要がありますので気をつけてください。