- 投稿日:2020-12-18T23:54:25+09:00

VS Code でデバッグ時の「Could not read source map for...」について

こやつに苦しめられた話。

Could not read source map for file:///d:/hoge/node_modules/fecha/lib/fecha.umd.js: ENOENT: no such file or directory, open 'd:\hoge\node_modules\fecha\lib\fecha.umd.js.map'

下記のように

.vscode/launch.json内の"type"を"node"から"pwa-node"へ変更したら出なくなりました。詳細分かる人いましたらぜひ共有いただきたいです!!!launch.json(変更前){ "version": "0.3.0", "configurations": [ { "type": "node", "request": "launch", "name": "MAIN", "program": "${workspaceFolder}\\index.js", "outputCapture": "std" } ] }launch.json(変更後){ "version": "0.3.0", "configurations": [ { "type": "pwa-node", "request": "launch", "name": "MAIN", "program": "${workspaceFolder}\\index.js", "outputCapture": "std" } ] }

- 投稿日:2020-12-18T23:54:17+09:00

Next.jsで`window is not defined` を解決する(依存ライブラリ対応)

- 投稿日:2020-12-18T23:41:17+09:00

【JavaScript】クラス構文について 2 〜継承〜

※当方駆け出しエンジニアのため、間違っていることも多々あると思いますので、ご了承ください。また、間違いに気付いた方はご一報いただけると幸いです。

こちらは、

【JavaScript】クラス構文について 1

の記事の続きとなります。継承の構文

class 子クラス extends 親クラス { }継承することにより、親クラスの構造や機能を引き継ぐことができる。

子クラスから親クラスを呼び出す。

class Parent { constructor(name) { console.log(name); } } // Parentを継承したChildクラスの定義 class Child extends Parent { constructor(name) { super(name); //superメソッドで親クラスのコンストラクタを呼び出す。 console.log(name); } } const child = new Child("taro"); //taro 親コンストラクターが実行された結果 //taro 子コンストラクターが実行された結果子クラスでコンストラクター関数を定義した場合、親コンストラクタ関数を上書き定義している。

子クラスでコンストラクターを定義しなかった場合は、当然親のメソッドを引き継いでいるので親のコンストラクタを子クラスは保持している。class Parent { constructor(name) { console.log(name); } } // Parentを継承したChildクラスの定義 class Child extends Parent { //constructor(name) { //console.log(name); // } 親のコンストラクターを引き継いでいる。 } const child = new Child("taro"); //taro 親コンストラクターが実行された結果プロトタイプ継承

親クラスが保持するメソッドは子クラスに引き継がれる。

class Parent { say() { console.log("oya"); } } class Child extends Parent { //子クラスではsayメソッドを定義していない。 } const instance = new Child(); instance.say(); //oyaこれは、プロトタイプチェーンの仕組みにより、子クラスから親クラスへ引き継がれることになります。

プロトタイプチェーンについての詳細についてはこちらの記事をご覧ください。一方クラスから、インスタンス生成時にもプロトタイプチェーンの仕組みを使ってインスタンスへメソッドが引き継がれます。(参照情報が渡される。)

乱暴な言い方をすると、javascriptでは、メソッドの引継ぎに関して、親クラスから子クラスへと、クラスからインスタンスへとでは同じ方法でメソッドを引き継いでるイメージとなります。

superプロパティ

上記の通り、親クラスのメソッドは子クラスが引き継いでいるので、呼び出すことができます。しかし、同名のメソッドを子クラスで定義した場合、メソッドチェーンの仕組みから子クラスで定義したメソッドが呼び出されることになります。

class Parent { say() { console.log("oya"); } } class Child extends Parent { say() { //親クラスと同名のメソッドを定義 console.log("ko"); } } const instance = new Child(); instance.say(); //koこの時誤解してはいけないのは、sayメソッドは上書きされた訳では無いということです。

子クラスが親クラスを継承した時(メソッド定義前の段階)class Parent { prototype : { say(){console.log("oya");}; } } //子クラスが親クラスを参照 class Child { prototype : { //子クラスのプロトタイプオブジェクト prototype : { //親クラスのプロトタイプオブジェクト(注:実体ではなく親クラスのプロトタイプオブジェクトのメモリ上の位置情報を格納) say(){console.log("oya");}; } } }この様に、子クラスのプロトタイプオブジェクトに、親クラスへのプロトタイプオブジェクトの参照情報が格納されます。

ここで、子クラスに同名のメソッドを定義した場合class Child { prototype : { say(){console.log("ko");};//子クラスでsayメソッドを定義 prototype : { say(){console.log("oya"); };//親クラスのsayメソッド } } }当然、スコープチェーンより、子クラスから生成したインスタンスからsayメソッドを呼び出すと、子クラスで定義したsayメソッドが呼び出されます。

const instance = new Child(); instance.say(); //koこの場合、親クラスのsayメソッドをsuper.メソッド名で呼び出すことができます。

親クラスのコンストラクタを呼び出すには、上記の通り super(); メソッドを使いますが、親クラスのメソッドもsuper.メソッド名で呼び出すことができるのです。class Child extends Parent { say() { console.log("ko"); } parentSay() { super.say(); //親クラスのsayメソッドを呼び出している。 } } const instance = new Child(); instance.parentSay(); //oya

- 投稿日:2020-12-18T23:38:20+09:00

javascript基本情報

はじめに

ここではJavaScriptの基本情報を備忘録として記載していく。

要素を取得して操作する基本操作

①取得方法

a) document.getElementById('')←idで取得 例)let ta1 = document.getElementById('ta1'); b) document.getElementsByTagName('')←html要素で取得 例)let ta1 = document.getElementsByTagName('h1'); c) document.getElementsByName('')←nameで取得 例) <div name="ta1">BOX1</div> ↓ let ta1 = document.getElementsByName('ta1'); d) document.getElementsByClassName('')←クラスで取得 例) <div class="ta1">BOX1</div> ↓ let ta1 = document.getElementsByClassName('ta1');要素の追加

①addEventListener

<body> <input type="button" value="クリック" id="ta1"> <ul id=li_add> <li>a</li> <li>a</li> </ul> <script src="*****"></script> </body> let ta1 = document.getElementById(ta1) ta1.addEventListener('click', function() { let ta2 = document.createElement('li'); ta2.textContent = 'a'; let ul = document.getElementById('li_add'); ul.appendChild(ta2); }); ① まずgetElementByIdで対象のinput要素を取得 ② addEventListener でクリックイベントを追加 ③ createElement を使って追加したい要素を入れる。今回は li ④ 作成した li をta2という変数に入れているが、この時点ではまだ中身は空 ⑤ textContent で 「a」 という文字列を入れる ⑥ ul タグの子要素である li に「ta2」を追加するという意味で、 ul.appendChild(ta2) と記述する②クリックイベント

<body> <input type="button" value="クリック" onclick="createBtn()"> <ul id=li_add> <li>item</li> <li>item</li> </ul> <script src="*****"></script> </body> function createBtn() { let ta1 = document.createElement('li'); ta1.textContent = 'a'; let ul = document.getElementById('li_add'); ul.appendChild(ta1); }

- 投稿日:2020-12-18T23:31:49+09:00

React Hooksについてと、便利な独自フックのご紹介

はじめに

この記事では、React Hooksについての簡単なご紹介と、React Hooksを使った便利な独自フックのご紹介をしたいと思います。

React Hooksとは

フック (hook) は React 16.8 で追加された新機能です。

state などの React の機能を、クラスを書かずに使えるようになります。(参考:フックの導入 - React)ボタンをクリックするとカウントが増えていくコードを、フックを使った場合と使っていない場合で比べてみましょう。

■ フックを使わない場合

class Example extends React.Component { constructor(props) { super(props); this.state = { count: 0 }; } render() { return ( <div> <p>You clicked {this.state.count} times</p> <button onClick={() => this.setState({ count: this.state.count + 1 })}> Click me </button> </div> ); } }■ フックを使った場合

import React, { useState } from 'react'; function Example() { const [count, setCount] = useState(0); return ( <div> <p>You clicked {count} times</p> <button onClick={() => setCount(count + 1)}> Click me </button> </div> );このように、シンプルな記述で実現できます。

フックが登場するまでは、クラスコンポーネントで状態管理(state)を行うのが一般的でしたが、フックの登場により関数コンポーネントでも状態を扱いやすくなりました。

フック API リファレンスをみると、Reactでは以下のフックが用意されています。

- 基本のフック

- useState

- useEffect

- useContext

- 追加のフック

- useReducer

- useCallback

- useMemo

- useRef

- useImperativeHandle

- useLayoutEffect

- useDebugValue

基本的なフックの一つである、

useStateの使い方をご紹介します。useStateの使い方

状態(state)の管理にはステートフックを使います。

ステートフックはuseStateを呼び出すことで使用できます。引数に初期値を指定し、戻り値としてstateとそれを更新するための関数をペアで返します。

例えば、0から始まるカウントをstateとし、ボタンをクリックするごとにstateを更新するような場合、次のように使用します。// count: stateの現在の値 // setCount: stateを更新するための関数 // 0: 初期値 const [count, setCount] = useState(0); return ( <div> <label>{count}</label> <button onClick={() => setCount(count + 1)}>カウントアップ</button> </div> );この他にも、useEffectやuseContextなど便利なフックはありますが、この記事では割愛させていただきます。

独自フック

自分独自のフックを作成することで、コンポーネントからロジックを抽出して再利用可能な関数を作ることが可能です。

独自で作成したフックの中で、使えそうなフックを紹介したいと思います。

独自で作成したフック

SPA + REST API構成のサービス開発リファレンスで紹介しているコード例(example-chat)をもとにします。

このコード例では、hooks/index.ts に独自フックをまとめて宣言しています。

※ 言語としてTypeScriptを使用しています入力コンポーネント用独自フック

フォームの作成についてはReactから以下のようにガイドされております。

HTML では

<input>、<textarea>、そして<select>のようなフォーム要素は通常、自身で状態を保持しており、ユーザの入力に基づいてそれを更新します。

React では、変更されうる状態は通常はコンポーネントの state プロパティに保持され、setState() 関数でのみ更新されます。そのため、テキストボックスなどの入力値については、

useStateを使用して保持します。

入力コンポーネントの実装では、input要素に渡す属性や関数等、同様の実装をすることが多くなります。

そこで、ステートフックとステート更新をラッピングした独自フックを作成し、各入力コンポーネントの実装コストを下げることが目的となっています。useInput

input要素のステートフックとステート更新をラッピングした独自フック。

onChange属性で、値が変わるたびにstateを更新するようになっています。export const useInput = (initialState: string = '') : [string, React.InputHTMLAttributes<HTMLInputElement>, React.Dispatch<React.SetStateAction<string>>] => { const [value, setValue] = useState<string>(initialState); const onChange = (event: React.FormEvent<HTMLInputElement>) => { setValue(event.currentTarget.value); }; return [ value, { value, onChange }, setValue ]; };使い方

引数:

- 初期値

戻り値:

- stateの現在の値

- inputに渡すためのプロパティが設定されたオブジェクト

- stateの更新関数// text: stateの現在の値 // textAttributes: inputに渡すためのプロパティが設定されたオブジェクト // setText: stateの更新関数 const [text, textAttributes, setText] = useInput(''); return ( // textAttributesには `value属性`と`onChange属性`が入っている // スプレッド構文で展開して属性を一括設定する <input type='text' {...textAttributes}/> );型定義が異なるだけで、ほとんど同じコードとして

textarea要素用の 「useTextarea」があります。

詳しくは、ソースコードを参照してください。useCheckbox

input[type=checkbox]要素のステートフックとステート更新をラッピングした独自フック。

※単一のチェックボックスの場合に使用export const useCheckbox = (value: string, initialChecked: boolean = false) : [string, React.InputHTMLAttributes<HTMLInputElement>] => { const [checked, setChecked] = useState<boolean>(initialChecked); const [checkedValue, setCheckedValue] = useState<string>(initialChecked ? value : ''); const onChange = (event: React.FormEvent<HTMLInputElement>) => { setChecked(event.currentTarget.checked); if (event.currentTarget.checked) { setCheckedValue(value); } else { setCheckedValue(''); } }; return [ checkedValue, { value, checked, onChange } ]; };使い方

引数:

- チェックボックスのvalue属性

- 初期状態でチェックをつけるかどうか {true/false}

戻り値:

- チェックしている値

- チェックボックス要素の属性が設定されたオブジェクト// checkedValue: チェックしている値 // checkboxAttributes: チェックボックス要素の属性が設定されたオブジェクト const [checkedValue, checkboxAttributes] = useCheckbox('check', false); return ( // checkboxAttributesには `value属性`と`onChange属性`と`checked属性`が入っている // スプレッド構文で展開して属性を一括設定する <input type='checkbox' {...checkboxAttributes}/> );useCheckboxes

input[type=checkbox]要素のステートフックとステート更新をラッピングした独自フック。

※複数のチェックボックスがある場合に使用export const useCheckboxes = (choices: string[], initialChecked: string[] = []) : [string[], string[], (value: string) => React.InputHTMLAttributes<HTMLInputElement>] => { const [checkedValues, setCheckedValues] = useState<string[]>(initialChecked.filter(v => choices.includes(v))); initialChecked.forEach(value => { if(!choices.includes(value)){ Logger.debug('checkbox initialChecked(' + value + ') is not includes choices.'); } }); const onChange = (event: React.FormEvent<HTMLInputElement>) => { const currentTarget = event.currentTarget; if (currentTarget.checked) { if (!checkedValues.includes(currentTarget.value)) { setCheckedValues([...checkedValues, currentTarget.value]); } } else { setCheckedValues(checkedValues.filter(v => v !== currentTarget.value)); } }; const attributes = (value: string) => { const checked = checkedValues.includes(value); return {value, onChange, checked}; }; return [ choices, checkedValues, attributes, ]; };使い方

引数:

- チェックボックスの選択肢

- 初期状態でチェックをつける選択肢

戻り値:

- チェックボックスの選択肢

- チェックしている値

- チェックボックスの属性を返す関数(選択肢の値が引数)const [choices, checkedValues, attributes] = useCheckboxes(['a', 'b', 'c'], ['a']); return ( {choices.map((choice, index) => ( <label key={index}> <input type="checkbox" {...attributes(choice)}/> <span>{choice}</span> </label> ))} );useRadio

input[type=radio]要素のステートフックとステート更新をラッピングした独自フック。export const useRadio = (choices: string[], initialChecked: string = '') : [string[], string, (value: string) => React.InputHTMLAttributes<HTMLInputElement> ] => { const [checkedValue, setCheckedValue] = useState<string>(choices.includes(initialChecked) ? initialChecked : ''); if(initialChecked && !choices.includes(initialChecked)){ Logger.debug('radio initialChecked(' + initialChecked + ') is not includes choices.'); } const onChange = (event: React.FormEvent<HTMLInputElement>) => { setCheckedValue(event.currentTarget.value); }; // ランダムなname属性を生成する const [name] = useState(() => 'radio_' + new Date().getTime().toString(16) + Math.floor(10000 * Math.random()).toString(16)); const attributes = (value: string) => { const checked = value === checkedValue; return {name, value, onChange, checked}; }; return [ choices, checkedValue, attributes, ]; };使い方

引数:

- ラジオボタンの選択肢の値

- 初期状態でチェックをつける値

戻り値:

- ラジオボタンの選択肢

- チェックしている値

- ラジオボタンの属性を返す関数(選択肢の値が引数)const [choices, checkedValue, attributes] = useRadio(['a', 'b'], 'a'); return ( {choices.map((choice, index) => ( <label key={index}> <input type="radio" {...attributes(choice)}/> <span>{choice}</span> </label> ))} );useSelect

select要素のステートフックとステート更新をラッピングした独自フック。export const useSelect = (initialState: string = '') : [string, React.SelectHTMLAttributes<HTMLSelectElement> ] => { const [value, setValue] = useState<string>(initialState); const onChange = (event: React.FormEvent<HTMLSelectElement>) => { setValue(event.currentTarget.value); }; return [ value, { value, onChange } ]; };使い方

引数:

- 初期値

戻り値:

- state

- selectに渡すためのプロパティが設定されたオブジェクトconst [select, selectAttributes] = useSelect(''); return ( <select name="hoge" {...selectAttributes}> <option value=''/> <option value='1'>1</option> <option value='2'>2</option> <option value='3'>3</option> </select> );useSelectMultiple

select(multiple)要素のステートフックとステート更新をラッピングした独自フック。

※複数選択可能なselectexport const useSelectMultiple = (initialState: string[] = []) : [string[], React.SelectHTMLAttributes<HTMLSelectElement> ] => { const [value, setValue] = useState<string[]>(initialState); const onChange = (event: React.FormEvent<HTMLSelectElement>) => { const options = event.currentTarget.options; const selectedValues = []; for (let i = 0; i < options.length; i++) { if (options[i].selected) { selectedValues.push(options[i].value); } } setValue(selectedValues); }; return [ value, { value, onChange, 'multiple': true } ]; };使い方

引数:

- 初期値

戻り値:

- state

- select(multiple)に渡すためのプロパティが設定されたオブジェクトconst [select, selectAttributes] = useSelectMultiple([]); return ( <select name="hoge" {...selectAttributes}> <option value=''/> <option value='1'>1</option> <option value='2'>2</option> <option value='3'>3</option> </select> );その他のフック

usePageTitle

SPAではページごとのtitle要素が変わらないため、そのtitle要素を設定するフック。

export function usePageTitle(title?: string): void { useEffect(() => { if (title) { const previousTitle = document.title; document.title = title; return () => { document.title = previousTitle; }; } }, [title]); }使い方

title要素を変更したい画面で呼び出してください。usePageTitle('ページタイトル');useDownloader

次のような手順でファイルのダウンロードを行う用のフック。

- レスポンスボディをBlobオブジェクトへ変換する

- URL.createObjectURL(blob)でURLを生成する

- a要素を動的に生成しhref属性に生成したURL、download属性にファイル名を設定する

- JavaScriptでa要素のclick()を実行する

- 生成したa要素とURLを破棄する(メモリリークの回避)

export function useDownloader(): (blob: Blob, filename: string) => void { const download = (blob: Blob, filename: string) => { const url = URL.createObjectURL(blob); const anchor = document.createElement('a'); anchor.href = url; anchor.download = filename; document.body.appendChild(anchor); anchor.click(); URL.revokeObjectURL(url); document.body.removeChild(anchor); }; return download; }使い方

Fetch APIでファイルデータを取得し、ResponseのblobメソッドでBlobオブジェクトを得ます。

そのBlobオブジェクトとファイル名をuseDownloaderから返却された関数に渡してダウンロードを行います。const download = useDownloader(); const blob = (await fetch('/api/download')).blob(); const filename = 'file-name.csv'; download(blob, filename);まとめ

以上、React Hooksのご紹介と、独自で作成したフックの紹介でした。

使えそうなフックがありましたら、是非使ってみてください。

- 投稿日:2020-12-18T23:19:02+09:00

【React】react-scrollでスクロールボタンを実装

この記事はReact Advent Calendar 2020 19日目の記事です。

はじめに

react-scrollを使って、簡単にスクロールボタンを実装していきます。

実装自体はとても簡単なので、是非参考にどうぞ〜。目標物

react-scrollをインストール

まずは、react-scrollをインストール

npm install react-scroll実装部分

- react-scrollをimport

- scrollToTopを実装(ページのトップまでスクロールしてくれる機能)

- ボタンのonClickイベントで呼び出す(ボタンが押下されたときにscrollToTopを呼ぶ)

ScrollButton.jsximport React from 'react'; import './ScrollButton.css'; import { animateScroll as scroll } from 'react-scroll'; //import class ScrollButton extends React.Component { // scrollToTopの実装 scrollToTop = () => { scroll.scrollToTop(); }; render() { return( <button onClick={this.scrollToTop}>Click</button> ); } } export default ScrollButton;スタイルを付ける

ScrollButton.cssbody { margin: 0 auto; padding: 0; max-width: 800px; min-height: 100vh; text-align: center; margin-bottom: 15%; } .section { margin-bottom: 15%; } button { display: inline-block; font-size: 32px; width: 200px; height: 48px; border-radius: 4px; margin-right: 24px; margin-left: 24px; color: #fff; background-color: #66ccff; border: none; outline: none; box-shadow: 4px 4px #d8d8d8; cursor: pointer; appearance: none; transition: .5s; } button:active { position: relative; top: 4px; left: 4px; box-shadow: none; }全体

最終的な成果物になります。

コピペで直ぐに動きますので、是非ご自身のローカル環境で動かしてみてください。ScrollButton.jsximport React from 'react'; import './ScrollButton.css'; import { animateScroll as scroll } from 'react-scroll'; class ScrollButton extends React.Component { // scrollToTopの実装 scrollToTop = () => { scroll.scrollToTop(); }; render() { return( <React.Fragment> <div className="text"> <h1>Hello React</h1> <div className="section"> Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsum doloribus laborum hic dicta odit, ullam quo aperiam tempora, culpa, ipsam consectetur eligendi delectus blanditiis perferendis dolor voluptatum unde molestias numquam! Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur architecto vero perferendis vel quos incidunt aut numquam recusandae assumenda harum hic iure ipsum consequuntur quasi explicabo, aperiam ea quas eligendi. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Ratione ipsam corrupti culpa repellendus incidunt facere amet minus reprehenderit optio sint? Fuga ad at magnam odit temporibus dolore quod, dignissimos quisquam. </div> <h1>【Section1】What's React</h1> <div className="section"> Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsum doloribus laborum hic dicta odit, ullam quo aperiam tempora, culpa, ipsam consectetur eligendi delectus blanditiis perferendis dolor voluptatum unde molestias numquam! Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur architecto vero perferendis vel quos incidunt aut numquam recusandae assumenda harum hic iure ipsum consequuntur quasi explicabo, aperiam ea quas eligendi. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Ratione ipsam corrupti culpa repellendus incidunt facere amet minus reprehenderit optio sint? Fuga ad at magnam odit temporibus dolore quod, dignissimos quisquam. Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsum doloribus laborum hic dicta odit, ullam quo aperiam tempora, culpa, ipsam consectetur eligendi delectus blanditiis perferendis dolor voluptatum unde molestias numquam! Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur architecto vero perferendis vel quos incidunt aut numquam recusandae assumenda harum hic iure ipsum consequuntur quasi explicabo, aperiam ea quas eligendi. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Ratione ipsam corrupti culpa repellendus incidunt facere amet minus reprehenderit optio sint? Fuga ad at magnam odit temporibus dolore quod, dignissimos quisquam. </div> <h1>【Section2】react is a JavaScript library created by facebook</h1> <div className="section"> Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsum doloribus laborum hic dicta odit, ullam quo aperiam tempora, culpa, ipsam consectetur eligendi delectus blanditiis perferendis dolor voluptatum unde molestias numquam! Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur architecto vero perferendis vel quos incidunt aut numquam recusandae assumenda harum hic iure ipsum consequuntur quasi explicabo, aperiam ea quas eligendi. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Ratione ipsam corrupti culpa repellendus incidunt facere amet minus reprehenderit optio sint? Fuga ad at magnam odit temporibus dolore quod, dignissimos quisquam. Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsum doloribus laborum hic dicta odit, ullam quo aperiam tempora, culpa, ipsam consectetur eligendi delectus blanditiis perferendis dolor voluptatum unde molestias numquam! Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur architecto vero perferendis vel quos incidunt aut numquam recusandae assumenda harum hic iure ipsum consequuntur quasi explicabo, aperiam ea quas eligendi. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Ratione ipsam corrupti culpa repellendus incidunt facere amet minus reprehenderit optio sint? Fuga ad at magnam odit temporibus dolore quod, dignissimos quisquam. Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsum doloribus laborum hic dicta odit, ullam quo aperiam tempora, culpa, ipsam consectetur eligendi delectus blanditiis perferendis dolor voluptatum unde molestias numquam! Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur architecto vero perferendis vel quos incidunt aut numquam recusandae assumenda harum hic iure ipsum consequuntur quasi explicabo, aperiam ea quas eligendi. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Ratione ipsam corrupti culpa repellendus incidunt facere amet minus reprehenderit optio sint? Fuga ad at magnam odit temporibus dolore quod, dignissimos quisquam. </div> <h1>【Section3】Build complex UI with react</h1> <div className="section"> Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsum doloribus laborum hic dicta odit, ullam quo aperiam tempora, culpa, ipsam consectetur eligendi delectus blanditiis perferendis dolor voluptatum unde molestias numquam! Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur architecto vero perferendis vel quos incidunt aut numquam recusandae assumenda harum hic iure ipsum consequuntur quasi explicabo, aperiam ea quas eligendi. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Ratione ipsam corrupti culpa repellendus incidunt facere amet minus reprehenderit optio sint? Fuga ad at magnam odit temporibus dolore quod, dignissimos quisquam. Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsum doloribus laborum hic dicta odit, ullam quo aperiam tempora, culpa, ipsam consectetur eligendi delectus blanditiis perferendis dolor voluptatum unde molestias numquam! Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur architecto vero perferendis vel quos incidunt aut numquam recusandae assumenda harum hic iure ipsum consequuntur quasi explicabo, aperiam ea quas eligendi. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Ratione ipsam corrupti culpa repellendus incidunt facere amet minus reprehenderit optio sint? Fuga ad at magnam odit temporibus dolore quod, dignissimos quisquam. Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsum doloribus laborum hic dicta odit, ullam quo aperiam tempora, culpa, ipsam consectetur eligendi delectus blanditiis perferendis dolor voluptatum unde molestias numquam! Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur architecto vero perferendis vel quos incidunt aut numquam recusandae assumenda harum hic iure ipsum consequuntur quasi explicabo, aperiam ea quas eligendi. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Ratione ipsam corrupti culpa repellendus incidunt facere amet minus reprehenderit optio sint? Fuga ad at magnam odit temporibus dolore quod, dignissimos quisquam. Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsum doloribus laborum hic dicta odit, ullam quo aperiam tempora, culpa, ipsam consectetur eligendi delectus blanditiis perferendis dolor voluptatum unde molestias numquam! Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aspernatur architecto vero perferendis vel quos incidunt aut numquam recusandae assumenda harum hic iure ipsum consequuntur quasi explicabo, aperiam ea quas eligendi. Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Ratione ipsam corrupti culpa repellendus incidunt facere amet minus reprehenderit optio sint? Fuga ad at magnam odit temporibus dolore quod, dignissimos quisquam. </div> </div> <button onClick={this.scrollToTop}>Click</button> </React.Fragment> ); } } export default ScrollButton;ScrollButton.cssbody { margin: 0 auto; padding: 0; max-width: 800px; min-height: 100vh; text-align: center; margin-bottom: 15%; } .section { margin-bottom: 15%; } button { display: inline-block; font-size: 32px; width: 200px; height: 48px; border-radius: 4px; margin-right: 24px; margin-left: 24px; color: #fff; background-color: #66ccff; border: none; outline: none; box-shadow: 4px 4px #d8d8d8; cursor: pointer; appearance: none; transition: .5s; } button:active { position: relative; top: 4px; left: 4px; box-shadow: none; }終わり。

- 投稿日:2020-12-18T22:43:14+09:00

Next.jsの静的ジェネレーションでデータをfetchできなかった話

はじめに

Next.jsの静的ジェネレーション getStaticProps内でAPIからデータをfetchしようとしたところエラーが出て調べたけど記事として上がってなさそうだったので自分が解決した方法を載せます。

同じ問題に遭遇した人がこの記事を見て解決に役立てればと思います。事象

ローカル開発環境で、APIのサーバとして json-serverを使いました。

json-serverを立ち上げたときのログです。logbackend_1 | backend_1 | \{^_^}/ hi! backend_1 | backend_1 | Loading db.json backend_1 | Done backend_1 | backend_1 | Resources backend_1 | http://0.0.0.0:80/users backend_1 | backend_1 | Home backend_1 | http://0.0.0.0:80 backend_1 | backend_1 | Type s + enter at any time to create a snapshot of the database backend_1 | Watching... backend_1 | backend_1 | GET /users 200 48.743 ms - 355 backend_1 | GET /users 304 6.090 ms - -http://0.0.0.0/users にアクセスするとちゃんと画面が表示されます。

画面の表示内容[ { "name": "aaaaa", "password": "password", "id": 1 }, { "name": "aaaaa", "password": "password", "id": 2 }, { "name": "daodao", "password": "password", "id": 3 }, { "name": "daodao", "password": "password", "id": 4 }, { "name": "daodao", "password": "password", "id": 5 } ]Next.jsのソースはgetStaticProps内でfetchしています。

export async function getStaticProps() { const res = await axios.get('http://0.0.0.0/users') console.log(res.data) const users = res.data return { props: { users } } }実行すると

connect ECONNREFUSEDというエラーが表示されました。

調べてみると、フロントがサーバとの接続を切断したという意味です。

つまり、リクエストが中断されたということです。仮説

原因を調べたのですが、良い解決策が見つかりませんでした。

なので、自分で仮説を立てて検証することにしました。getStaticPropsはビルド時に必要なデータをfetchして事前にHTMLを生成し、ユーザのリクエストがあった時に返します。

ローカル開発環境で立ち上げたサーバは自分のコンピュータのみでしかアクセスできないので、Next.jsをビルドするときにグローバルにアクセスできるサーバでないとデータを取得できないのでこのようなエラーが発生するのかなと仮定しました。検証

仮説を検証するために、AWSのEC2インスタンスを立ててその中にjson-serverを配置しました。

その際、json-serverで使用するポートを0.0.0.0/0でどこからでもアクセスできるようにしました。export async function getStaticProps() { const res = await axios.get('http://52.196.252.109/users') console.log(res.data) const users = res.data return { props: { users } } }ブラウザで確認すると、console.logで仕込んだログにちゃんとユーザデータが表示されていました。

また、コンポーネントにusersのpropsが渡ってきているのを確認しました。まとめ

Next.jsの静的ジェネレーションはサーバがグローバルな環境に置かれていないと、正常にビルドできないと判断し

connect ECONNREFUSEDというエラーを吐き出すようです。

なので、検証するときはサーバをlocalhostではなく、グローバルにアクセスできる環境に置かないと使えないようです。

静的ジェネレーションの仕組みを理解していれば、当たり前といえば当たり前だったかもです。

- 投稿日:2020-12-18T22:02:18+09:00

Google検索結果をURLでフィルタするツール作った

Google検索結果をURLでフィルタするユーティリティツールをJavaScriptで実装しました。

Github: yuis-ice/Google-Search-URL-Filter: Google Search URL Filter

tampermonkeyユーザースクリプトとして使う場合以下からダウンロードしてください。

ソースコードです。

(async function(){ console.log("load, "); await import("https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js") $(document).ready(function(){ console.log("load,,"); (async function(){ console.time('Google Search URL Filter'); const sleep = m => new Promise(r => setTimeout(r, m)) elem_searchbar = await document.querySelector("#tsf > div:nth-child(2) > div > div:nth-child(2)") ; clone = await elem_searchbar.cloneNode(true) ; // maybe need await for cloneNode clone02 = await elem_searchbar.cloneNode(true) ; elem_resultarea = await document.querySelector("div#res") ; await elem_resultarea.before(clone) ; await elem_resultarea.before(clone02) ; clone.querySelector("input").value = "" ; clone02.querySelector("input").value = "" ; await clone.querySelector('.clear-button').remove() ; await clone02.querySelector('.clear-button').remove() ; await clone.querySelector('div[aria-label="Search by voice"]').remove() ; await clone02.querySelector('div[aria-label="Search by voice"]').remove() ; await clone.querySelector('button[aria-label="Google Search"]').remove() ; await clone02.querySelector('button[aria-label="Google Search"]').remove() ; clone.querySelector("input").placeholder = "Type URL match text here" ; clone02.querySelector("input").placeholder = "Tags here e.g. not; tld; " ; [clone, clone02].forEach(item => { item.querySelector("input").addEventListener('input', async function(e){ filter = clone.querySelector("input").value ; tag = clone02.querySelector("input").value ; console.log( this.value, filter, tag, new RegExp(filter,"g")) ; if ( tag == "not" ){ console.log("not") ; [].slice.call( document.querySelectorAll("div#search div.g > div") ) .forEach(a => a.hidden = false ) ; [].slice.call( document.querySelectorAll("div#search div.g > div") ) .filter(a => ! ( a.querySelector("div#search div div.yuRUbf > a") && ! a.querySelector("div#search div div.yuRUbf > a").href.match(new RegExp(filter,"g")) ) ) .forEach(a => console.log( a.hidden = true ) ) ; } else if ( tag == "tld" ){ console.log("tld") ; [].slice.call( document.querySelectorAll("div#search div.g > div") ) .forEach(a => a.hidden = false ) ; [].slice.call( document.querySelectorAll("div#search div.g > div") ) .filter(a => ! ( a.querySelector("div#search div div.yuRUbf > a") && ! a.querySelector("div#search div div.yuRUbf > a").href.match(/https?:\/\/(.*?)(\/)?$/)[1].includes("/") ) ) .forEach(a => console.log( a.hidden = true ) ) ; } else { [].slice.call( document.querySelectorAll("div#search div.g > div") ) .forEach(a => a.hidden = false ) ; [].slice.call( document.querySelectorAll("div#search div.g > div") ) .filter(a => ! ( a.querySelector("div#search div div.yuRUbf > a") && a.querySelector("div#search div div.yuRUbf > a").href.match(new RegExp(filter,"g")) ) ) .forEach(a => console.log( a.hidden = true ) ) ; } }); }) console.timeEnd('Google Search URL Filter'); })(); }); })();複数のエレメントへのイベントリスナー定義が

[clone, clone02].forEach()みたいにできるというのは興味深いと思いました。これは今後も積極的に使っていきたい。少し解決に時間を取られたのは、

clone = await elem_searchbar.cloneNode(true) ;の部分です。cloneNodeは時間がかかるのは、awaitが必要みたいで、awaitつけないでやると[clone, clone02].forEach()らへんでclone02 undefinedになります。こういうのはclonenodeよりReactとかで実装したほうがいいのかなと思ったりしました。プログラミングしないから完全に取り残されている。

Redditにポストしたら反応が良かったので久々にQiitaです。なんか規約とか変わってて変なことしてたら教えて下さい。

Filter Google Search result by URLs with regular expression : javascript

コードでわからないところがあればコメントしてください。そのために僕がいます。コーディングアドバイスもあればぜひお願いします。

Githubスター/フォークもぜひ。

Github: yuis-ice/Google-Search-URL-Filter: Google Search URL Filter

- 投稿日:2020-12-18T19:32:40+09:00

【メモ】HTMLとJSでジャンケンする

はじめに

知り合いからプログラミングの課題の協力をして欲しいと言われたので自分なりに書いたコードの復習と説明の代わりになればと思い書きます。

用件①画面リロードするとランダムで自分の手とPCの手を決定し、どちらが勝ったのかを表示する

用件②ユーザーに自分の手を選ばせ、PCの手を決定し、どちらが勝ったのかを表示する

用件①

まず簡単に

index.htmlを用意します。index.html<html> <body> <img id="you" src="" width="10%" /> <p id="you_text"></p> <img id="pc" src="" width="10%" /> <p id="pc_text"></p> <p id="result"></p> </body> </html>▼ 表示してみる

もちろんなにも表示されませんね。ここにscriptを書いていきます。

index.html<html> <body> <img id="you_img" src="" width="10%" /> <p id="you_text"></p> <img id="pc_img" src="" width="10%" /> <p id="pc_text"></p> <p id="result"></p> <script> //ぐー const rock = { img: "https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/488939/8b692708-7744-36b8-ed83-1ee22f4ce7f3.jpeg", text: "ぐー", }; //ちょき const scissors = { img: "https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/488939/698c6320-ef35-48c7-1f3e-3166ddbdff8a.jpeg", text: "ちょき", }; //ぱー const paper = { img: "https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/488939/675e2d7d-f599-d21d-e39b-417748fc0fb7.jpeg", text: "ぱー", }; //それぞれの手を一個の配列にする const Item = [rock, scissors, paper]; //それぞれのidと連携する const youImg = document.getElementById("you_img"); const youText = document.getElementById("you_text"); const pcImg = document.getElementById("pc_img"); const pcText = document.getElementById("pc_text"); const result = document.getElementById("result"); //画面がリロードされるとRockPaperScissors関数を叩く window.onload = RockPaperScissors; // ジャンケンをする関数 function RockPaperScissors() { // youの出すものを決める const youChose = Item[Math.floor(Math.random() * Item.length)]; //手の画像とテキストを設定する youImg.src = youChose.img; youText.textContent = "あなたが出したのは" + youChose.text + "です"; //pcの出すもの決める const pcChose = Item[Math.floor(Math.random() * Item.length)]; //手の画像とテキストを設定する pcImg.src = pcChose.img; pcText.textContent = "パソコンが出したのは" + pcChose.text + "です。"; let judge = ""; //ジャンケンは全てで9通り //そのうち引き分けになるのは3通り if (youChose.text === pcChose.text) { judge = "あいこです"; } //勝つ3通りを出す //ぐーで勝つ else if (youChose.text === "ぐー" && pcChose.text === "ちょき") { judge = "あなたの勝ちです"; } else if (youChose.text === "ちょき" && pcChose.text === "ぱー") { //ちょきで勝つ judge = "あなたの勝ちです"; } else if (youChose.text === "ぱー" && pcChose.text === "ぐー") { //ぱーで勝つ judge = "あなたの勝ちです"; } else { //あいこでも勝ちでもない場合 judge = "あなたのまけです"; } //結果を反映する result.textContent = judge; } </script> </body> </html>▼ 表示結果

See the Pen zYKwRjv by ようかん / Yosuke Inoue (@inoue2002) on CodePen.

無事用件通り表示出来ましたね。何度かリロードして、それぞれの出す手や判定が変わることを確認してみましょう。

用件②

先ほどと大まかには似ている実装になりますが、異なるところは

youが出す部分を実際に決められるようにするという点です。

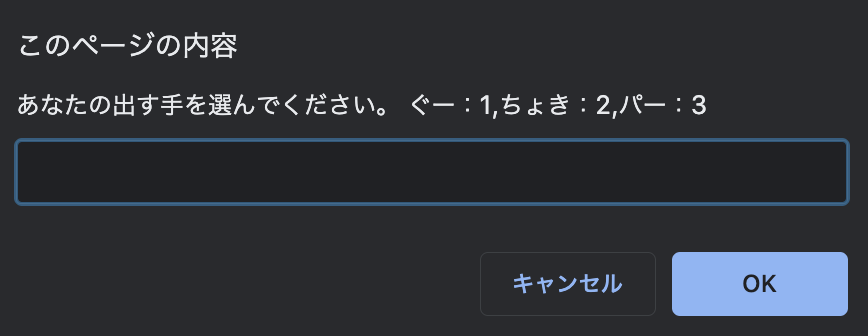

画面がリロードされたら、まずユーザに選択させるダイアログを表示させます。

ダイアログにはwindow.promptを使います。index.html<html> <head> </head> <body> <img id="you_img" src="" width="10%" /> <p id="you_text"></p> <img id="pc_img" src="" width="10%" /> <p id="pc_text"></p> <p id="result"></p> <script> const rock = { img: "https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/488939/8b692708-7744-36b8-ed83-1ee22f4ce7f3.jpeg", text: "ぐー", }; const scissors = { img: "https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/488939/698c6320-ef35-48c7-1f3e-3166ddbdff8a.jpeg", text: "ちょき", }; const paper = { img: "https://qiita-image-store.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/0/488939/675e2d7d-f599-d21d-e39b-417748fc0fb7.jpeg", text: "ぱー", }; const Item = [rock, scissors, paper]; const youImg = document.getElementById("you_img"); const youText = document.getElementById("you_text"); const pcImg = document.getElementById("pc_img"); const pcText = document.getElementById("pc_text"); const result = document.getElementById("result"); //画面がリロードされたら window.onload = promptYou; function promptYou() { // 入力ダイアログを表示 + 入力内容を user に代入 user = window.prompt( "あなたの出す手を選んでください。 ぐー:1,ちょき:2,パー:3", "" ); let youChose = ""; //youchoseがぐー if (user == "1") { youChose = Item[0]; } //youchoseがちょき else if (user == "2") { youChose = Item[1]; } //youchoseがぱー else if (user == "3") { youChose = Item[2]; } youImg.src = youChose.img; youText.textContent = "あなたが出したのは" + youChose.text + "です"; //pcの手を決める RockPaperScissors(youChose.text); } function RockPaperScissors(youChoseText) { //pcの出すもの決める const pcChose = Item[Math.floor(Math.random() * Item.length)]; pcImg.src = pcChose.img; pcText.textContent = "パソコンが出したのは" + pcChose.text + "です。"; let judge = ""; //ジャンケンは全てで9通り //そのうち引き分けになるのは3通り if (youChoseText === pcChose.text) { judge = "あいこです"; } //勝つ3通りを出す //ぐーで勝つ else if (youChoseText === "ぐー" && pcChose.text === "ちょき") { judge = "あなたの勝ちです"; } else if (youChoseText === "ちょき" && pcChose.text === "ぱー") { //ちょきで勝つ judge = "あなたの勝ちです"; } else if (youChoseText === "ぱー" && pcChose.text === "ぐー") { //ぱーで勝つ judge = "あなたの勝ちです"; } else { //あいこでも勝ちでもない場合 judge = "あなたのまけです"; } //結果を反映する result.textContent = judge; } </script> </body> </html>

無事自分の手は選んで、PCもランダムに手を出して結果を表示するところまで完成しました。

See the Pen qBamygy by ようかん / Yosuke Inoue (@inoue2002) on CodePen.

最後に

時間もなかったのでさくっと作りましたが、もっと可愛いモーションとか

リトライボランとか追加して盛り上げてみたいですね。何かの参考になれば幸いです。

CodePenの方で実際に試すこともできるので是非試してみてください。

- 投稿日:2020-12-18T19:30:48+09:00

TypeScriptにModuleから入門してみた話[TS×Express]

はじめに

普段サーバーサイドはJacaScript×Expressで書いている私ですが、

ロジックが複雑になってくると、さすがに型なしでは辛いなーと感じてきました。

また、補完などの面からもTypeScriptを導入してみたいとは常々思っていました。ただ、Expressを使ったアプリを全部TSに移行するとなると、

express-tsとか諸々を入れることになって、

正直めんどくさいし、トラブりそうだなーと思ってました。そこで、複雑な場所だけをModuleとして切り出して、

そこだけをTSで書いて、それ以外の部分はJSで書いていけば、

気軽にTSを導入しつつ、トラブルも減らせそうだなーと考えました。それで、部分的にTSを導入する方法を調べたら

意外と簡単に出来そうな雰囲気だったので、

実際にTSを使ってHelloWorldをしてみました!まずはいつも通りJSで作成

最初にターミナルで諸々を作成

Terminal# プロジェクトフォルダを作成 $ mkdir express-ts $ cd express-ts # プロジェクトの作成 $ yarn init > (いろいろ入力) # Expressをローカルインストール $ yarn add express # 必要なファイルを作成 $ touch app.js $ touch utils/utils-js.js次にapp.jsにHelloWorldを記述

app.jsconst express = require('express') const app = express() const port = 8000 // 自作モジュールの読み込み const utilsJs = require('./utils-js') app.get('/', (req, res) => { res.send(utilsJs.joinText('HelloWorld!', 'From Module!')) }) app.listen(port, () => { console.log("App listening at http://localhost:" + port) })あと、使用するモジュールも記述

utils-js.js// 文字を足し算する関数 const joinText = (text1, text2) => text1 + " " + text2 // 関数をモジュールとして出力 module.exports = { joinText }最後に、起動用のコマンドをpackage.jsonに追記して

package.json{ "scripts": { "start": "node app.js" } }これで

yarn startでアプリを起動し、

localhost:8000にアクセスすると、HelloWorld FromModule! と問題なく表示されました。TSを導入

いよいよTSを導入してみます。

どうもtypescriptとts-nodeを入れればいいみたいです。Terminal# 必要なものをインストール $ yarn add -D typescript ts-node # TSの設定ファイルを作成 $ touch tsconfig.json # TSでのモジュールを記述するファイルを作成 $ touch utils-ts.tsそして、いい感じにTSの設定を記述

tsconfig.json{ "compilerOptions": { "target": "es2018", "module": "commonjs", // jsファイルもコンパイルが通るように設定 "allowJs": true, // ストリックモードは有効に "strict": true, // 入出力先を設定 "rootDir": ".", "outDir": "./dist", // デフォルトで書かれているもの "esModuleInterop": true, "skipLibCheck": true, "forceConsistentCasingInFileNames": true }, "include": [ "app.js" ], }次に、さっそくTSでモジュールを記述

utils-ts.ts// 文字を足し算する関数 const joinText = (text1: string, text2: string): string => { return text1 + " " + text2 } // 関数をモジュールとして出力 export { joinText }そして、TSでのモジュールを組み込むためapp.jsを追加・修正

app.js// 自作モジュールの読み込み const utilsJs = require('./utilsJs') const utilsTs = require('./utilsTs') //ここ追記 app.get('/', (req, res) => { res.send(utilsTs.joinText('HelloWorld!', 'From Module!')) //ここ修正 })最後にpackage.jsonにある起動用コマンドを修正して

package.json{ "scripts": { "start": "ts-node app.js", "build": "tsc" } }これで

yarn startしてみると、内部でTSをコンパイルしつつアプリを起動できました。

いつも使用しているnode app.jsと同じように使えていい感じ!また

yarn buildすると、/dist にJSにコンパイルされたファイルが出力できる模様。

実際に稼働させるときは、このファイルをデプロイすればいいみたい。おわりに

TypeScriptって敷居が高いイメージだったけど、思ってたより簡単に導入できました。

(特にトラブルもなく、逆にあっけなかった気もします・・wアプリを全部TSにするのは大変でも、部分的なモジュールから導入して、

TSの恩恵(安全性や補完など)を受けれるのはとてもいい感じ。

しかし、安全性という意味では全部TSのアプリにはとてもかなわないというのも事実。やっぱり、全部TSでアプリを作るってよりは敷居は圧倒的に低いので、

全部TSではなく、メインはJSで部分的にTSってのも選択肢に入る印象!

- 投稿日:2020-12-18T19:13:12+09:00

【ReactNative】実機ビルド、APK生成で起きたトラブルシューティング~Android編~

ReactNativeを頑張っているみなさんこんにちは。ブリューアスのwebフロントエンジニアのsuginokoです。

もう年末ですね。1年というのはあっという間です。弊社ではじわじわとReactNativeの案件にも関わるようになってきておりワタシも初めての経験でアタフタしましたが、なんとか今年のゴールにたどり着けそうです。

今回は初めてのReactNativeということで沢山のトラブルに出くわしたので、その対応トラブルシューティングを書いていこうと思います。アプリ開発に携わったことのない同じようなフロントエンジニアさんに届きますように~

前置き

今回1からプロジェクトを立ち上げたわけではなく、既に実装済みのReactNativeのプロジェクトを頂きました。

実装内容としましても少し古い書き方になっている箇所も多々ありましたので、そちらをリファクタを行ったり、見た目部分を修正するなど、実装自体はそこまで重くなかった対応になります。

辛かったのは最初(環境構築)と最後(実機ビルド、APK生成)です。環境

- react: 16.9.0

- react-native: 0.61.5

- react-native-agora: 2.9.1-alpha.2

- react-native-firebase: 5.6.0

※パッケージはおおまかに使用したものだけ記載

基本的にはwindowsで実装してますが、expoは使用しておらず、ios開発は別途Macを用意して確認しつつの実装を行ってました。

yarnも使ってます。お客様の環境が開発用と本番用としか分かれてなかったため、buildTypeとしては

- Debug(開発環境)

- Staging(開発環境を参照しているデプロイゲート更新用)

- Release(本番)

このように分けました。

今回の納期までのスケジュールではもろもろのパッケージのバージョンアップは行わない方針でいったので後に書きますトラブルに見舞われた可能性があります。。トラブルシューティング

※エラーを無くすだけなので、その設定はちょっと・・・というのがあるかもしれませんがご了承ください。

error E:\my-gridsome-site\node_modules\sharp: Command failed.Command: (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)...

1から実装したものでは無くて、他のプロジェクトを取り込む際に起こるエラーなようです。

nodeのバージョンを適切なバージョンに上げて解決。(多分このエラーの下の方に適切なnodeバージョンが書いてあった気がする)

Macでは

sharp: Command failed · Issue #585 · gridsome/gridsome · GitHub

上記だと解消するらしいです。nodistを入れていたらnpxが使えなくなった話

Windows限定な話な気がしますが

Nodist を入れたら npx が使えなくなったので手動でインストール / Twin Turbo Computing

こちらで解決。Task :app:processDebugGoogleServices FAILED

cd `{project_name}` cd android && ./gradlew cleanたまに、上記の対応で直ることがありますが、

firebaseのgoogle-services.jsonが原因の可能性もあります。

環境にdebugとrelease以外の環境が存在するとこのエラーに巡り合えます。

applicationIdSuffixを指定しているかにもよりますが、指定していない場合は{projectName}/android/app/google-services.json からコピーして

{projectName}/android/app/src/debug/google-services.json を作成します。

パッケージ名はandroid/app/src/main/AndroidManifest.xmlに書いているpackageNameを見ます。

applicationIdSuffixを設定していなければmainに記載している名称と同じで問題ありませんが、設定している場合は

{packageName}.{applicationIdSuffix}になります。これでエラーが無くなります。

applicationIdSuffixを指定している場合はStaging環境にもgoogle-services.jsonが必要だったと思います。{ "project_info": { "project_number": "...", "firebase_url": "...", "project_id": "...", "storage_bucket": "..." }, "client": [ { "client_info": { "mobilesdk_app_id": "...", "android_client_info": { "package_name": "←ここを環境ごとに合わせる" } }, ・・・参照:https://noy.hatenablog.jp/entry/2018/02/15/121431

No matching client found for package name

Task :app:processDebugGoogleServices FAILEDと同様の対応でなくなりました。

google-services.jsonが適切な場所にないのと、正しいpackage nameになってないことが問題でした。What went wrong: Execution failed for task ':app:mergeReleaseResources'.

重複エラーだそうです。今思えば

{project_name}/android/app/src/main/assetsにindex.android.bundleが存在しなかったことが原因でしたが以下の方法で解決。

参照:reactjs - React Native 0.57.1 Android Duplicate Resources - Stack Overflow

- {project_name}/android/app/build 全部削除

- {project_name}/android/build 全部削除

- 実行 rm -rf $HOME/.gradle/caches/

- {project_name}/android/app/src/main/assetsのindex.android.bundle を削除(この時点で自分のプロジェクトには存在しなかったのでパス)

- 以下を実行

react-native bundle --platform android --dev false --entry-file index.js --bundle-output android/app/src/main/assets/index.android.bundle --assets-dest android/app/src/main/resこの時結構不要なファイルも出たから削除した気がする・・・・

jsonファイルやnode_modulesのもろもろも色々出てきてビルドには不要だったんで削除しました。Task :app:transformClassesAndResourcesWithR8ForRelease FAILED

transformClassesAndResourcesWithR8ForReleaseの実行に失敗している。

調べてみると諸々のパッケージバージョンが合わないことで発生しているケースがあるらしいです。(多分色々古かったパッケージもあった。バージョンアップはリスキーなので断念)

R8の設定をtrueにすることで難読化や最適化を行ってくれるそうですが、ここではfalseにしていきます。{project_name}/android/gradle.properties

追記#Disables R8 for Android Library modules only. android.enableR8.libraries = false #Disables R8 for all modules. android.enableR8 = false参照:https://developer.android.com/studio/releases

Execution failed for task ':app:transformClassesAndResourcesWithProguardForRelease'. java.io.IOException: Please correct the above warnings first.

以下続き

Warning: there were 1649 unresolved references to classes or interfaces. You may need to add missing library jars or update their versions. If your code works fine without the missing classes, you can suppress the warnings with '-dontwarn' options.Staging用APKを生成するときに出たエラーです。

Proguard 関連の処理が原因らしいです。この辺を-dontwarnを使って制御することができるらしいです。

とはいえ、1649件もなんかバージョンアップしてないとか、クラスに欠陥があるとか、不足ライブラリがあるらしいものを一気になんとかできるのか。。。(調べてみると、件数が少ないと1個1個バージョンアップやらすることで解消することもあるそうです)

実機ビルドでは普通にアプリが動いていることから、-dontwarnなどをproguard-rules.proを解消できそうであると考え、以下の対応を行っています。{project_name}/android/app/build.gradleのbuildTypeにstagingで起きたエラーなので、

stagingにproguardFiles getDefaultProguardFile("proguard-android.txt"), "proguard-rules.pro"を追加

これでproguard-rulesを見に行きます。(多分ここまでたどり着くのに2日くらい)buildTypes { debug { ・・・ } staging { ・・・ // add proguardFiles getDefaultProguardFile("proguard-android.txt"), "proguard-rules.pro" } release { ・・・ } }次にproguard-rulesの設定。

{project_name}/android/app/proguard-rules.pro

元々の専任の方が書いてあった記述にプラスしてReactNative系の処理とWarningはスルー、もろもろの処理をスルーしますよ的な書き方だったりを追記。# Add project specific ProGuard rules here. # By default, the flags in this file are appended to flags specified # in /usr/local/Cellar/android-sdk/24.3.3/tools/proguard/proguard-android.txt # You can edit the include path and order by changing the proguardFiles # directive in build.gradle. # # For more details, see # http://developer.android.com/guide/developing/tools/proguard.html # Add any project specific keep options here: -keep class io.agora.**{*;} # THIS IS VERY VERY BAD. REMOVE AS SOON AS VERSIONING IS FIXED -dontwarn ** -dontnote ** -keep class host.exp.exponent.generated.AppConstants { *; } ##### Crashlytics ##### -keepattributes SourceFile,LineNumberTable ##### React Native ##### -keep,allowobfuscation @interface **.facebook.proguard.annotations.KeepGettersAndSetters -keep,allowobfuscation @interface **.facebook.react.bridge.ReadableType -keepclassmembers @**.facebook.proguard.annotations.KeepGettersAndSetters class * { void set*(***); *** get*(); } -keep class * extends **.facebook.react.bridge.JavaScriptModule { *; } -keep class * extends **.facebook.react.bridge.NativeModule { *; } -keepclassmembers class * { @**.facebook.react.uimanager.UIProp <fields>; } -keepclassmembers class * { @**.facebook.react.uimanager.ReactProp <methods>; } -keepclassmembers class * { @**.facebook.react.uimanager.ReactPropGroup <methods>; } ##### Versioned React Native ##### -keep class **.facebook.** { *; } -keep class abi** { *; } -keep class versioned** { *; }本当はもっと書いてあったけど、いらなそうなのがあったんでその辺は削除。

多分、先人がReactNativeのバージョンとか上げてしまったり、その他のパッケージとかもものすごく古いパッケージとかもあったし、色々な苦労が見えた結果かなと思う。これが正しかったのかわからないけど、このエラーはこうすることで消えました。(proguardの設定も意味がわからなくて2日くらいかかって合わせて4日くらいかかってしまった。。)Execution failed for task ':react-native-orientation:verifyReleaseResources

自分でreact-native-orientationを入れた記憶がないので先人のものでしょう。

参考:Execution failed for task ':react-native-orientation:verifyReleaseResources' · Issue #290 · yamill/react-native-orientation · GitHub{project_name}/android/gradle.bundle に以下を追加

buildscript{ ...} allprojects { ...} subprojects { afterEvaluate { project -> if (project.hasProperty("android")) { android { compileSdkVersion 28 // version of compile sdk used for project buildToolsVersion '28.0.3' // version of build tool used for project } } } }これは同じ{project_name}/android/gradle.bundleに記載しているbuildscriptにある、

compileSdkVersionとbuildToolsVersionを合わせないといけないです。

ちなみに、こちらのバージョンも28以上でないといけなかったらしいです。こちらのプロジェクトでは偶然28以上を使ってたので、問題ありませんでした。Task :@react-native-community_async-storage:generateDebugBuildConfig FAILED

cd android && ./gradlew clean で解消

キャッシュが残っていることがあるらしいです。Execution failed for task ':app:installDebug'. > com.android.builder.testing.api.DeviceException: com.android.ddmlib.InstallException: INSTALL_FAILED_VERSION_DOWNGRADE

cd android && ./gradlew cleanだけでは直らず、普段実機ビルドできているのにどうして?というエラー

PC再起動で直りました。Task :app:mergeDebugResources FAILED

このエラーの前後にエラーの原因となっているログが書いているはずで、自分の記憶にないエラー内容だと、

cd android

./gradlew clean

で解決することがあるでも大概は「あ、これ自分触ったやつ」っていうエラーもあるので、そちらに問題があることもあったりしました。

Task 〇〇:app:packageDebug FAILED

cd android

./gradlew clean

で解決することがあるが、この場合はAndroidStudioがメモリを食っていて出来ない場合もあったので、AndroidStudioで

1.キャッシュ消しての再起動

2.build>clean projectで解消以上。

開発期間が短かったので出来る限りのことをやろうと思って必死に調べました。

使っているパッケージやライブラリが古く、もうドキュメントすら残されてないのが多い中での対応だったので、そこが一番しんどかったです。でもこれでAndroid設定周りの対応学べた気がしますね

次はiOS編を書いていきます。(Androidほどは無いかもしれない)

- 投稿日:2020-12-18T18:34:30+09:00

【Node.js】TwitterAPIのRateLimitとcursorに気をつけろ

Node.jsアドベントカレンダー18日目の記事です。

APIの勉強で利用が楽、且つわかりやすいものが作れるのはTwitterか小説家になろうだと思っています。

参考:[JavaScript]なろうのランキングをAPIで一括取得する現在参画中のプロジェクトではAPIもフロントも両方開発していますが、サービスが本格運用前なことに加えてある程度仕様がゆるい状態での開発のため、APIリミットがキツいイメージがあったTwitterを触ってみることにしました。

Node.jsのTwitterAPIを使ってみよう系エントリーについてはAPI利用申請の部分に偏った物が多かった事と、

特徴となるcursorに触れている物が少なかったこともありコード側に寄せて実装時気になった箇所を纏めました。尚、Twitter API利用開始についてはTwitter APIを使ってみるを参考にしました。

3行で

・非同期処理時の残cursorの扱い(結果参照しPromiseを生成する)

・取得対象に応じて設定値が著しく異なるRateLimitに注意する

・entitiyの罠(screen_nameとUID)実装

app.js/* express関連の処理省略 API内部処理のみ記述 */ // 検索対象のIDを指定(実際はreqにて取得) const userId = "任意のID" // 初回カーソルの指定 let now_cursor = -1 // API取得情報の保持 const user = new Array() const getList = (nc) => { // 引数を受けてPromiseを返すfunctionを生成して返す return new Promise(() => { client.get("followers/list", { screen_name: userId, cursor: nc }) .then((res) => { user.push(res.users) now_cursor = res.next_cursor // cursorが0以外であれば次ページを取得、0ならファイル出力 if (now_cursor > 0) getList(now_cursor) else fileOutput(user, 'follow') }) .catch((e) => { // レートリミットの場合、15分経過したらリトライする if(e.code === 88) setTimeout(getList(now_cursor), 15 * 60* 1000) }) }) } // APIによるフォローリスト取得処理の実行 getList(now_cursor)今回はexpressのサーバーをFirebaseにてホスティングしてクライアントサイドから叩く想定のコードのうち、

取得処理のコアになる部分を抜粋しています。requestにてtwitterIdを受け取ったのち、そのidユーザーの

フォローしている人を全て取得する処理となります。非同期処理時の残cursorの扱い(結果参照しPromiseを生成する)

DM欄・フォロー欄・フォロワー欄・リプライ欄等の頻繁に更新が発生しないが一覧で表示したい項目については、新規ツイート取得と異なり全量取得しようとするとAPIによる取得が複数回発生する可能性があります。TwitterAPIのentityの使用上、連続するデータを取得するためにcursorを用いてページ遷移の如く次ページのデータへ移動し、データを取得していく必要があります。

リセットタイムとRateLimitを考慮してある程度先読みさせておくとAPIサーバーへの頻繁なアクセスを減らす事ができ、負荷分散ができることに加えてRateLimitを無駄にしないメリットがあります。

(5の倍数で処理を実行しデータをストック、cursorを保持して待機させ、細かいAPIアクセスを減らすなど)上記コードを伝えたい箇所のみを使用して簡略すると以下の内容になります。

const getList = (nc) => { return new Promise(() => { client.get() /* client.get()処理が終了するまで待機、成功でthen、失敗でcatchに入る*/ // 受け取った結果を使用して次のPromiseを生成する ※疑似ループ処理 .then((res) => if(res.nextcursor !== 0) getList(res.next_cursor) }) // 何かしらのエラーが発生したらエラー出力して処理を終了 .catch((e) => { console.log(e) return }) // RateLimit:コード88 の可能性が一番高くなる返却される結果の1要素を用いて次の処理を生成する必要があるため、引数を投げられるPromiseを生成する関数の内部で再帰的に処理させる事により

getList()を実行するだけでループの上全量取得を行います。(RateLimitは除く)※なにかしら制御しないとアクセスしまくってすごいことになるので、今回のようなエラーコードが

返却されるものでなく自作APIを叩く場合は必ず制御を入れるようにしましょう。(エラー返すとか、フラグ制御とか)少し本論とズレましたが、TwitterAPIのentityでcursorを使って次結果に移動するため保持する必要があることと、APIの制限に柔軟に対応できるよう一定回数の処理を纏めて実行できる処理を作りRateLimitを無駄にしないことを頭に入れておけばTwitterAPIによる開発がしやすくなると思います。

取得対象に応じて設定値が著しく異なるRateLimitに注意する

TwitterAPIのRate Limitの欄を見ると新ツイートの取得等と異なり、比較的短時間での変動が少ないList・follower等の取得については15分に15回とかなり強めな値に設定されています。List等であれば1回のリクエストですべて取りきれますが、特にフォロワー取得については今回のコードでフォロワー(1-200程度)を検証中に数回取得した所、リクエスト回数全てを消費してしまいました。

Twitter公式のフォロワーページでスクロールを行うと、一定距離スクロールをした所で追加取得の実行が確認できます。自己紹介文などbioの長さによりますが4-50userで1リクエスト=cursor1回分みたいな扱いになっている印象を受けました。15count*約50user≒750人以上取得する場合、1回(15分)のRateLimit内では取り切れない可能性があります。

とはいえ更新が少ない箇所のため見せ方とか作り次第でどうにかできるものではありますが、RateLimitが極端に少ない箇所もあるよという所は開発する機能によってはクリティカルな部分となるため認識しておく必要があると思います。

entitiyの罠(screen_nameとUID)

ここに関してはentityの構造をちゃんと見ろという話ではありますがUserIdは各ユーザーに振られた固定の数値によるIDでありTwitterIdとして認識しているものはentityではscreen_nameである、だとか内部名称が自分が認識しているものと異なるので、先にある程度Twitter Developer Documentationのentityを見ておくとラグがなく作業ができるかなと思いました。(他の記事だとあまり触れられていなかったので念の為)

entity構造については参考サイトが日本語かつ公式より見やすかったため、必要そうな箇所を一通り読んでおけば比較的スムーズに実装できるかと思います。Twitter DeveloperのRate Limitと合わせて確認することをお勧めします。

補足

npmのTwitterモジュールは4年前から更新ストップしているため、Twitterの仕様変更によってはモジュールを使用したリクエストができなくなる可能性があります。(2020年12月現在で使えており生存ログの意味でもこの記事を書いています)

といってもWeeklyDL数は圧倒的だったりサクッと使いやすいため、使えなくなるタイミングについては注視しておく必要がありそうです。まとめ

・TwitterAPIはcursorのクセを理解して使う

・公式ドキュメント(特にentityとRateLimit)はよく読もう

・はじめからRateLimitを無駄にしない作りを意識しておくと後で困らないかも

- 投稿日:2020-12-18T18:12:10+09:00

JS周りのコードフォーマットをどうするか?

この記事は、ニフティグループ Advent Calendar 2020の23日目の記事です。

はじめに

今年、弊社ではフロントエンドの刷新業務として、Reactの開発を行う機会があり、そこで私も同じプロジェクトの開発メンバー(2~3人程度)と同時にコード開発を行っていました。

自分自身、本格的なチームでの開発というものが初めてだったため、「Gitのブランチの扱いが良く分からない...」だったり、「プルリク時のコンフリクトが頻繁に起こる...」など、共同開発で迷う場面が多かった気がします。。

そんな中、在宅期間中で「これができたら便利そう...とか、もっと効率良い開発方法はがあるのでは?」など、あれこれ考えることが多く、何かと便利機能を調べてみては試してみる、といったこともそれなりに出来たので学びとしては多かったです。

また、開発の面倒な部分を効率化出来れば、きっとエンジニアのモチベーションも上がるはず(!?)です。

そこで、チーム開発で一部導入してみた機能や、最初からもっとこうしておけばよかったな、といったことを書いていこうと思います。

Git開発

Git開発の流れとしては、以下のような手法で開発していました。

- 機能ごとにfeatureブランチを切る

- 各ブランチ毎にプルリクを出す

コンフリクトにどう対処するか問題

基本的に各自で開発した機能は被ることがないので、その場合はプルリクでコンフリクトが起こることはありません。

ただし、ちょっとした機能修正などコードを修正したタイミングでは、コンフリクトが起きることがあります。コンフリクト修正機能

エディター自体にもコンフリクトを修正するような機能は用意されており、後からコンフリクトを修正することもできるのですが、

そもそもが「インデントが違う」などフォーマットが統一されていないがためにコンフリクトが起こっている場合、それを一々修正するのは面倒だと思います。こういった問題を解消するために、JS用のコードフォーマッターを導入しました。

コードフォーマッターを入れたい

React(JS)での開発では、フォーマッターを入れると便利という事を知り、以下の2つを導入しました。

導入したもの

- Prettier(フォーマッター)

- ソースコードをルールに沿った形に良い感じに整形してくれるツール

- ESLint(リンター)

- ソースコードを読み込んで内容を分析し、問題点を指摘してくれる

Prettier

.prettierrcというファイルを用意し以下のようにフォーマットのルールを設定します。セミコロン有無や、インデント幅などを設定可能です。

.prettierrc{ "printWidth": 120, "tabWidth": 2, "useTabs": false, "semi": true, "singleQuote": false, "trailingComma": "es5", "bracketSpacing": true, "jsxBracketSameLine": false }例えば、

app.jsに対してprettierを実行したい場合、prettier app.js --writeとコマンドを実行すれば、整形されたファイルが出力されます。ここまででは、一先ずはコードフォーマットは出来るようになりましたが、一々コマンドを打たないとフォーマットができないのはかなり面倒です。

そこで、"ファイル保存をする毎にprettierを実行できるよう"、VSCodeのsetting.jsonに以下の一行を追加します

"editor.formatOnSave": trueこれで、かなりの手間が解消されました。

ESLint

prettierはコードフォーマッタのため、ESLintのような構文のチェックはできません。そのため、ESLintも併用で導入します。

同様に、

.eslintrcにも設定内容を記述していきます。

(以下が設定例となります。).eslintrc{ "env": { "es6": true, "node": true, "browser": true, "jquery": true, "jest": true }, "parser": "babel-eslint", "plugins": ["react", "prettier"], "parserOptions": { "version": 2018, "sourceType": "module", "ecmaFeatures": { "jsx": true } }, "extends": ["eslint:recommended", "plugin:react/recommended", "plugin:prettier/recommended", "prettier/react"], "rules": { "prettier/prettier": "error" }, "settings": { "react": { "version": "detect" } } }ESLint と Prettier を共存させる場合、

"extends": ["plugin:prettier/recommended"]を書くだけで、併用ができます。"git commit"実行時にlinterテストを走らせる

さらに、linterテストが自動で走るようにしたいので、ESLintのテストが失敗した場合は"git commit"が通らないようにします。

使うものとしては以下です。

- lint-staged

- husky

yarn add -D eslint lint-staged husky追加方法としては、以下をpackage.jsonに追記するだけでできます。

package.json"husky": { "hooks": { "pre-commit": "lint-staged" } }, "lint-staged": { ".{js,jsx}": [ "eslint --fix", "git add" ] },実際に動かすと...

このように、

git commit時にeslint --fixが実行され、該当するエラーを解消しないとコミットができなくなりました。導入した結果

ここまでで以下のような事が出来るようになりました

- "git commit"実行時に自動でlinterテストが走る

- ファイル保存時にPrettierが実行される

コードフォーマットを自動化することで、無駄なことに人力で注視しなくなるので楽になりました。

なお、VSCode等でJSやHTMLなど専用のフォーマッターツールを別途入れている場合、Prettier、ESLintの設定を上手く変えてあげないと動作しないことがあるので注意が必要です。

今回は実装を簡単にするため最低限の設定にしてありますが、実際のチーム開発を行う場合には、エディターに入れる拡張機能などの環境を、事前に揃えておくなどの工夫が必要かと思います。感想

初めてコードフォーマッターを導入してみたのですが、調べてみるとこれ以外にもかなり多くの事ができるようで、良い勉強になりました。

個人的には、プルリクなりコードを書くなりでも、きれいな状態(整理された状態)でいることはコードの品質面でもそうですが、自分が見ていても分かりやすいし実際にチームでも使ってもらえたりと、それだけでモチベが上がる気がします。

VSCodeのエディターの機能や、プルリクの自動化機能(GitHub Actions)など、既存ものを自動化して改善できる部分は意外とあるものの、一度面倒な部分を実感してからじゃないと中々思いつかない部分もあるのかなと感じました。

1から調べて実装して導入までやってみると、かなり知識も身に付くと感じたので、プライベートでもこういった経験を増やしていきたいです。

終わりに

次回は@RPcatさんの記事になります!お楽しみに!

参考

Prettier 入門 ~ESLintとの違いを理解して併用する~

【JavaScript】コミットする前にlint-stagedでeslintのチェックをする

VS Code上でファイル保存時にPrettierを走らせる

- 投稿日:2020-12-18T17:51:45+09:00

JavaScript開発にNoSQLデータベースを活用する(CEANスタック紹介) ~ Node.js + Couchbaseアプリ開発 ステップバイステップガイド 2

はじめに

本記事は、Node.js + NoSQL(Couchbase) を使ったアプリ開発をステップバイステップで解説していくシリーズの第二回目になります。

下記の第一回記事も適宜参照していただければ幸いですが、開発の実際に進む前に、まずは表題についての解説から始めます。

Node.js + NoSQL(Couchbase) アプリ開発 ステップバイステップガイド (1)

なぜ、JavaScriptとNoSQLの組み合わせなのか?

NoSQLは、非RDB(RDB以降の技術)であることのみを共通点として、様々な異なる特色を持った技術に対する総称となっていますが、ここで対象とするカテゴリーは、その中でもドキュメント指向データベース(ドキュメントストア)と呼ばれるものです。

ドキュメントストアは、JSONデータを格納することを特徴としており、自ずと、JavaScriptと親和性を持っています(JSON = Java Script Object Notation)。

その一方、RDBから移行するだけの利点があるのか、というのが実際的な関心なのではないかと思います。こちらについては後ほど触れていきます。

CEANスタック紹介

ここで、用いるCEANスタックとは、下記の技術要素からなります。

- C: Couchbase (NoSQLドキュメント指向データベース)

- E: Express (Webアプリケーション・フレームワーク)

- A: Angular (フロントエンド・フレームワーク)

- N: Node.js (サーバサイドJavaScript実行環境)

類似のものとして、MEANスタック、という言葉を聞いたことがある方もいるのではないかと思います(そうは言っても、LAMP程には、浸透していない気もしますが)。この場合のMは、MongoDBとなり、Couchbase同様、JSONデータを扱うことのできるNoSQLデータベースです。

以下では、NoSQL/ドキュメントストアとしてCouchbaseについてのみ記します(MongoDB/MEANスタックについては、様々存在する別の記事・情報に譲ります)。NoSQL/Couchbaseを選択する理由

慣れ親しんだRDBに替えて、あえてNoSQL/Couchbaseを選択する理由としては、様々な角度から語ることができますが、ここでは、以下の点にフォーカスしたいと思います。

それは、Couchbaseなら、JSONデータとクエリ言語の両方の利点を活用することができる、ということです。

一つずつ、見ていきたいと思います。

JSONデータの利点

これは、RDBの欠点と見ることもできます。つまり...

- アプリケーションが必要とするデータ構造(ドメインオブジェクト)と、RDBが要請する形式(第一正規形テーブル構造)との間には、断絶がある。

- アプリケーションの設計、実装、改善、機能追加など、全ての工程において、データベースとの兼ね合いを図る必要がある(密結合)

これに対して、データ層が、JSONを許容した場合...

- データ層は、第一正規形を要請しないため、アプリケーションが必要とするデータ構造(ドメインオブジェクト)そのものを格納することができる。

- (JSONには、データ構造に関する情報がデータ自体に含まれているため)アプリケーション設計・開発工程において、特にデータ設計の変化に(データベース側の作業を伴うことなく)柔軟に対応できる

クエリ言語の利点

これは、RDBの持つ大きな利点であり、標準化されたクエリ言語(SQL)が様々な異なるデータベースで利用できることは、技術者層の拡大に繋がり、SQLの習得は、(特にオープンシステムのWEBアプリケーション全盛時代には)システム開発者にとって、必須知識といえるものとなっていました。

Couchbaseを選択することで、開発者は、SQLの知識を活用することができます。

サンプル・アプリケーション紹介

CEANスタックで開発したアプリケーションを下記に公開しています。

https://github.com/YoshiyukiKono/couchbase_step-by-step_node_jp

このアプリケーションは、下記の画面を見ていただければ分かるように、最小限の機能からなるシンプルなものとなっています。

アプリケーション実行方法

上記のリポジトリから、コードを取得します。

$ git clone https://github.com/YoshiyukiKono/couchbase_step-by-step_node_jp.git $ cd couchbase_step-by-step_node_jpその中に含まれる、

package.jsonには、下記の依存関係が定義されています。"dependencies": { "couchbase": "^3.1.0", "express": "^4.17.1" }第一回の内容も合わせて、参照していただきたいと思いますが、このアプリケーションでは、バケット名として

node_appを使っています。アプリケーション実行前に、下記のようにインデックスを作成しておく必要があります。

$ cbq -u Administrator Enter Password: Connected to : http://localhost:8091/. Type Ctrl-D or \QUIT to exit. ... cbq> CREATE PRIMARY INDEX node_app_primary ON node_app;このアプリケーションでは、下記のように、

server.jsを使います。$ node server.js Server up: http://localhost:80

http://localhost:80にアクセスします。プログラム解説

routes.jsを見ると、画面のリスト表示のために、下記のようなクエリが使われているのが分かります。const qs = `SELECT name, id from node_app WHERE type='user'`;一方、プログラム中のデータ(ドメインオブジェクト)の表現と、そのデータをデータベースへの保存する部分は、下記のようなものです。

const user = { type: "user", id: req.body.id, name: req.body.name, }; upsertDocument(user);const upsertDocument = async (doc) => { try { const key = `${doc.type}_${doc.id}`; const result = await collection.upsert(key, doc); } catch (error) { console.error(error); } };JavaScriptのディクショナリをそのまま格納しているのが分かります。

最後に

今回は以上です。コードができるだけ分かりやすいものとなるよう、処理やデータ構造は最小限のものとしています。

実は私自身、CEANスタックを用いるのは今回初めてだったのですが、いたずらに複雑でないぶん、コード自体を見ていただくことで、全体の関係が掴みやすいものになっているのではないかと思います。今後について

ディクショナリ/JSONデータをそのまま使うことで、ORマッピングなどを用いる必要がなく、シンプルに開発ができることがわかったかと思います。一方で、単なるマップ型のデータ構造ではなく、ドメインオブジェクトをクラスとして定義したいというニーズもあるかと思います。Couchbaseには、Ottoman.jsというオープンソースのODM(Object Document Mapping)フレームワークがあり、そうしたニーズにも対応することができます。

こちらについても、今後紹介していきたいと考えています。

- 投稿日:2020-12-18T16:25:36+09:00

create-react-appで生成したReactのJest実行をVSCodeからブレークが効く状態で実行する

- 投稿日:2020-12-18T16:09:04+09:00

Flash Advent Calendar 18日目 - OSSを諦めて、有償化に踏み切った話 -

有償化に踏み切った話

swf2jsは2013年から7年間OSSとして地道に活動していたのですが

注目度も低く、継続してメンテナンスを行うが苦しい状態だったので

2019年に自分の所属する会社(ソニックムーブ)と共同で開発する事で有償化に踏み切りました。最後までOSSとして開発を行いたかったのですが

swf2jsは誰からも必要とされないライブラリ。っという状況だったので

会社で認めてもらった時はとても嬉しかったです。FlashPlayerに対しての風当たりも強かったので余計にそう感じたのかもしれません。。。

個人のOSS品質

「個人のOSSは、信頼性が低い」っと判断されがちですが

作っているエンジニアは実際に現場で活躍しているエンジニアが多く

実務では商品プロダクトを実装している方が大半だとおもいます。

どうか、個人のOSSという事だけで品質の判断をしないでもらえると嬉しいです。応援の仕方は色々

誰かに必要とされ、何かの役に立っているという事が分かるだけで開発を継続できます。

もし、利用しているOSSがあればGitHubのstarを押すだけで、開発意欲を十分に満たされると思います。

(他のOSS活動を行っている方の一助になればと思い記事を書きました。)次のチャレンジ

個人でOSS活動する為の心得や、継続するための開発手法などなど

今回とても学ぶ事が多かったです。次に取り掛かりたいOSSがあり、その時には今回のような途中で挫けるような事がないよう

上手に立ち回れればと思います。FlashLover

2021年以降もSWFを配信できる「FlashLover」っというアーカイブサイトを準備しています。

JswfPlayer × swf2js 「FlashLover」有償版のswf2jsもこのアーカイブサイトであれば無料で利用可能です。

また、将来的には個人の方のAdsenseも配信できる仕組みを導入する予定です。是非、ご期待いただけばと思います。

今日はOSSの愚痴みたいになってしまったのですが、明日はOSSで得られた事を書こうと思います。

- 投稿日:2020-12-18T16:04:22+09:00

MediaDevicesとWeb Audio API Vue.jsとThree.js で 音声の波形表示

MediaDevicesとWeb Audio API vuejsとthreejs

概要

- WebRTCの話が盛り上がってたのでjsでカメラとマイクを使う方法をおさらいする

- デバイスの選択をする仕組みをvueで作ってみる

- ビデオデバイスの映像をvideoタグで表示してみる

- オーディオデバイスの音声をAnalyserNodeを使ってビジュアライズしてみる

WebRTCの話が盛り上がってたのでjsでカメラとマイクを使う方法をおさらいする

社内でWebRTCについて話題が上がり、そこで以前webGLでカメラ映像をテクスチャとして取り込んでエフェクトかけて遊べる何やらを試作したのを思い出したので、すっかり忘れたその方法を復習してみました。

まずはカメラとマイクのデバイスを取得してVIDEOタグで再生させてみる。

var constraints = { audio: true, video: true }; navigator.mediaDevices.getUserMedia(constraints).then(function(stream){ document.getElementById("video").srcObject = stream; document.getElementById("video").play(); }).catch(function(err){ console.log("!!!!",err); });これでブラウザでHTMLに事前に貼り付けておいたVIDEOタグ(#video)にカメラの映像が表示される様になしました。

ただこれだとカメラもマイクも自動選択なのでHangoutMeetの開始時の様にデバイス選択できる様にしたい。

デバイスの選択をする仕組みをvueで作ってみる

enumerateDevices()という命令でデバイスリストを取得できる様です。

MediaDevices.enumerateDevices() - Web API | MDN

navigator.mediaDevices.enumerateDevices().then(function(devices){ console.log(devices); });さっそくリスト取得してみましたが思いの外いっぱい出てきます。

取得できるデバイスの単品のデータ構造はこんな感じで

{ "deviceId": "default", "groupId": "13eaa2c10d3b436a8bbb085b5af46a8a721eea3c271546792e9dfe15a1e6c4c2", "kind": "audioinput", "label": "既定 - External Microphone (Built-in)" }

kindがデバイスの種類を示す様で、MDNによれば

"videoinput" "audioinput" "audiooutput"

の3種類あるそうです。

思いの外多かったのは出力用のデバイス "audiooutput" があったからですね。

入力だけとばかり思ってましたがmediaDevicesには出力も含まれる様です。このリストから"videoinput" "audioinput"を抽出して選択できる様にします。

jsはこんな感じで

var app = new Vue({ el:"#app", data:{ videomedias: [], audiomedias: [] } }); navigator.mediaDevices.enumerateDevices().then(function(devices){ var videomedias = []; var audiomedias = []; devices.forEach(device => { if( device.kind == "videoinput" ){ videomedias.push(device); } if( device.kind == "audioinput" ){ audiomedias.push(device); } }); Vue.set(app,"videomedias",videomedias); Vue.set(app,"audiomedias",audiomedias); });HTMLはこんな感じ

<div id="app"> <div> <select name="sel_video" id="sel_video"> <option v-for="(item, index) in videomedias" :value="index" >{{item.label}}</option> </select> <select name="sel_audio" id="sel_audio"> <option v-for="(item, index) in audiomedias" :value="index" >{{item.label}}</option> </select> </div> </div>これでリストアップはできたので、フォーム入力バインディングを使って簡単に値を取れる様にしておきます。

var app = new Vue({ el:"#app", data:{ videomedias: [], audiomedias: [], selectedvideo: 0, selectedaudio: 0 } });<div id="app"> <div> <select name="sel_video" id="sel_video" v-model="selectedvideo"> <option v-for="(item, index) in videomedias" :value="index" >{{item.label}}</option> </select> <select name="sel_audio" id="sel_audio" v-model="selectedaudio"> <option v-for="(item, index) in audiomedias" :value="index" >{{item.label}}</option> </select> </div> </div>あとはボタンを追加して選択したデバイスを使った処理を行います。

<button @click="startvideo()" >開始</button>methods:{ startvideo:function(){ ... } }ビデオデバイスの映像をvideoタグで表示してみる

実際にカメラデバイス指定をしてvideoタグで表示する処理をボタンを押したら実行する様にします。

methods:{ startvideo:function(){ var constraints = { video: { deviceId: this.selectedvideo != -1 ? this.videomedias[this.selectedvideo].deviceId : null, width: 1280, height: 720 } }; navigator.mediaDevices.getUserMedia(constraints).then(function(stream){ document.getElementById("video").srcObject = stream; document.getElementById("video").play(); }).catch(function(err){ console.log("!!!!",err); }); } }これでvueで作ったボタンを押せば、指定したカメラの映像がブラウザ上で再生されます。

オーディオデバイスの音声をAnalyserNodeを使ってビジュアライズしてみる

ここまでやってカメラの画像をwebGLでどうこうじゃなくて、音声の波形情報とか表示できないかなと思い調べてみると

Web Audio APIを使って波形や周波数スペクトラムデータが取れる模様Visualizations with Web Audio API - Web API | MDN

MDNの解説に従いオーディオデバイスからオーディオストリーム取得し、それを元にオーディオソースを取得し、

アナライザーノードに接続します。var audio_ctx = new AudioContext(); var analyser = audio_ctx.createAnalyser(); var audioinput; var audio_constraints = { audio:{ deviceId: this.selectedaudio != -1 ? this.audiomedias[this.selectedaudio].deviceId : null, } }; navigator.mediaDevices.getUserMedia(audio_constraints).then(function(stream){ audioinput = audio_ctx.createMediaStreamSource(stream); }).catch(function(err){ console.log("!!!!",err); });何も変わらないですがこれで取れているはず・・・。

実際に値を表示してみます。var dataArray = new Float32Array(analyser.frequencyBinCount); setInterval(function(){ analyser.getFloatTimeDomainData(dataArray); console.log(dataArray); },100);これをヴィシュアライズしていきますが、ヴィジュアライズには

Three.jsを使っていきます。まずは、色々表示のための準備をしていきます。

ラインで波形を表示しますがある程度なめらかが必要ですので、点の数が500個でデータを用意します。var scene; var renderer; var camera; var points = []; var line; var width = 1280; var height = 300; scene = new THREE.Scene(); camera = new THREE.OrthographicCamera( width / -2, width / 2, height / 2, height / -2, 1, 1000 ); scene.add(camera); for(var i = 0 ; i < 500; i++){ points.push(new THREE.Vector2(i / 500 * width, 0)); } var geometry = new THREE.BufferGeometry().setFromPoints( points ); var material = new THREE.LineBasicMaterial({ color: 0xff0000; }); line = new THREE.Line( geometry, material ); line.position.x = width / -2; scene.add( line ); renderer = new THREE.WebGLRenderer(); renderer.setSize(width,height); document.body.appendChild( renderer.domElement );あとはレンダリングの処理を書きます。

function animate(){ requestAnimationFrame( animate ); renderer.render( scene, camera ); }これで animation関数 を実行すれば

アニメーションのレンダリングが開始されます。今のところただまっすぐ赤い線を引くだけですので、ここにアナライザーノードからの波形データを入れていきます。

まず頂点データを変更するためにジオメトリから頂点データを引っ張ってきます。

var positions = line.geometry.attributes.position.array;ここには x y z の順番で頂点データが入っていますので、そのうち y の値を変化させて、波形のデータを反映させます。

波形のデータは -1〜1 の範囲でデータが入ってくるはずですので 表示領域の半分の高さを乗算した値を入れていきます。

ただし、波形データのデータ長と、頂点データのデータ長が一致していないので計算で補正して波形データの値を拾っていっています。function animate(){ var height = 300; var positions = line.geometry.attributes.position.array; for(var i = 0 ; i < positions.length; i+=3){ positions[i+1] = height/2 * dataArray[Math.floor( i/positions.length * dataArray.length) ]; } requestAnimationFrame( animate ); renderer.render( scene, camera ); }さらにラインの頂点データの変更を反映するには

line.geometry.attributes.position.needsUpdate = true;の様にレンダリング前にneedsUpdateにtrueをセットする必要があるとのこと。

function animate(){ var height = 300; var positions = line.geometry.attributes.position.array; for(var i = 0 ; i < positions.length; i+=3){ positions[i+1] = height/2 * dataArray[Math.floor( i/positions.length * dataArray.length) ]; } line.geometry.attributes.position.needsUpdate = true; requestAnimationFrame( animate ); renderer.render( scene, camera ); }これでひとまず出来上がりです。

アナライザーノードは周波数スペクトラムも取得できるので時間を見てそちらも挑戦してみます。

FORK Advent Calendar 2020

19日目 Vue.jsのSSGフレームワークのGridsomeはすごいぞ @Kodak_tmo

- 投稿日:2020-12-18T16:02:01+09:00

【なんとなく】GASでリダイレクトする方法【うまくいく】

GAS(Google Apps Script)でWebアプリを作るとき、SUBMITしたらホームページに戻るようにしたい。

ぼくは同じHTMLを、部分的に<DIV>タグを使ってhidden属性を有効化/無効化して、擬似的に複数のページに見せている。

SUBMITを行ったら、URLパラメーターを使ってdoget()関数で取得して操作(スプレッドシートの更新など)を行う。これまではSUBMITの飛び先を(擬似的な)ホームページにしていたのだが、そうするとアドレスバーにURLパラメーターが丸見えなので、ENTERやF5を押すとまた更新動作が走るという問題があった。

そこで、URLパラメーターをクリアするために、(擬似的な)ホームページにリダイレクトしたいと思った。

いわゆる<META>タグにrefreshを使うと、コンピューターが困った顔みたいなアイコンが出て「Connection Refused」と言われる。

JavaScriptを使ってリダイレクトしても同じ現象が起こる。いろいろググって試行錯誤の末、このやり方ならうまくいった。

function doGet() { return HtmlService.createHtmlOutput( "<script>window.top.location.href='https://開発中のWEBアプリ';</script>" ); }原理はよく分からない。

相変わらずひどくてスミマセン。参考:

https://stackoverflow.com/questions/11315521/automatically-redirecting-to-a-page(この後おわり)

- 投稿日:2020-12-18T15:48:15+09:00

React FC ステートで混乱するの巻

Hooksという魔法のせいでなんだかステート(状態)を関数が持てるような錯覚を起こし、

バグで詰まってしまった愚か者がいるらしいですよ。(私のことです)下記、検証や考察で仮説を建てたものなので誤り等あるかもしれません。

その際はコメントにて指摘いただけると嬉しいです?♂️React FC事件簿

問題が起きていたコードをものすごく簡略化したのが下記のコードになります。

import React, { useEffect, useState } from "react"; import "./styles.css"; export default function App() { const [counter, setCounter] = useState(0); const [madeDom, setMadeDom] = useState(null); const counterCheck = () => { alert(`カウントは${counter}`); }; useEffect(() => { setMadeDom(<ChildComp handler={counterCheck} />); }, []); return ( <div className="App"> 現在カウンターは {counter} <button onClick={() => setCounter(counter + 1)}>カウントUP</button> {madeDom} </div> ); } function ChildComp({ handler }) { return <button onClick={handler}>子供カウントチェック</button>; }親コンポーネントは初回レンダリングの際に

useEffectにてmadeDomを作成し、それを

useStateで保持しています。

またmadeDomには、親コンポーネントのメソッドcounterCheckを渡しています。

こちらは親のステートcounterを表示するメソッドです。親コンポーネントはビューとして

・自身のカウンター、

・カウントアップ用ボタン

・生成したmadeDom

を表示させています。初回はこんな塩梅ですね。

そしてカウントUPさせたのち、子供カウントチェックボタンを押すと....あれ、、、

同じcounterを保持しているはずなのに親と子で異なる結果となりました。

もっと正確にいうなら、子に渡したメソッドから参照するcounterは増加せず、

親からダイレクトに表示しているcounterのみのカウントが増加しています。

ここで理由が即座に説明できる方には、もしかしたらこの記事を読む必要はないかもしれません。

ですが、私と同じような混乱を感じている方は引き続きお付き合いいただけたらと思います。Classは状態がありますので

上記と全く同じ実装をClassでやってみましょう。

import React, { Component } from "react"; import "./styles.css"; export default class App extends Component { constructor(props) { super(props); this.countCheckHandler = this.countCheckHandler.bind(this); this.state = { counter: 0, madeDom: null }; } countCheckHandler() { alert(`カウントは${this.state.counter}`); } componentDidMount() { this.setState({ madeDom: <ChildComp handler={this.countCheckHandler} /> }); } render() { return ( <div className="App"> 現在カウンターは {this.state.counter} <button onClick={() => this.setState({ counter: this.state.counter + 1 })} > カウントUP </button> {this.state.madeDom} </div> ); } } class ChildComp extends Component { render() { return ( <button onClick={() => { this.props.handler(); }} > 子供カウントチェック </button> ); } }クラスに変えただけなのですが、子コンポーネント経由で増加分を正しく表示できています。

繰り返しになりますが、クラスは内部情報を持ちますが関数は持ちません。

少し真相に近づいてきました。classコンポーネントが見ているデータ先

実際に

thisで確認してみましょう。 渡しているメソッドにconsoleを付け加えます。countCheckHandler() { + console.log(this); alert(`カウントは${this.state.counter}`); }

意図していた通り親コンポーネントのAppが参照されています。

なので、ハンドラー内で呼び出しているthis.state.counterは間違いなく Appのcounterが呼び出されています。【Classでの内部状態考察】

では関数コンポーネントではどうでしょうか。

【Funcでの内部状態考察】

このように、生成時のみCounterをコピーしてくる形になるので、その後Appの情報が増えてもChildCompは知らんべ、ということのようです。

なぜなら、関数は内部状態を持たないので(本日n回目)、Appのcounter状態をみる、という芸当はChildComp側はできないわけです。じゃあuseStateってなんなんだ! propsってなんなんだ! 状態みたいなの保ててるんだけど!?!?!?

と混乱したところで、そもそもHooksで表現しているStateの仕組みって何よ、ってところをおさらいします。そもそもHooksってどうやって状態を表現しているんだろう。

https://daveceddia.com/intro-to-hooks/#the-magic-of-hooks

上記をぜひ読んでください。

...だけでは味気ないので、ゆる〜く超意訳してみます。Reactがfunctionコンポーネントを初めてレンダリングする際、オブジェクトを生成します。

このコンポーネントのオブジェクトはDOMに存在し続ける限りずっと生き続けます。

Reactはこのオブジェクトを使用して、色々なメタデータを扱っているわけですね。また、コンポーネントは自分でレンダリングするのではなく、Reactが呼び出すことでレンダリングされます。

コンポーネント自体は返すものは、DOMノードに変換可能なオブジェクト構造でしかありません。このReactが呼び出すための準備の際にstateがセットアップされます。

function AudioPlayer() { const [volume, setVolume] = useState(80); const [position, setPosition] = useState(0); const [isPlaying, setPlaying] = useState(false); }(コードは記事からそのまま拝借しました)

このように3回useStateが呼び出された場合、Reactは3つの値を配列に入れていきます。

次にレンダーされる場合、この3つのhooksは常に同じ順番で呼び出されます(呼び出し順は常に同じでなくてはならない、というhooksのルールを思い出してください。)そして、新しい状態を作る代わりに、2回目のレンダーではそのポジションにある値を返します。これがReactが変数がスコープ外の複数の関数の呼び出しがあってもステートを作成・維持できる方法です。

単にオブジェクトであるというのがミソですね。hooksで起きた問題箇所を詳しく調べる

少しコードサンプルを変えて色々検証してみます。

import React, { useEffect, useState } from "react"; import "./styles.css"; export default function App() { const [count, setCount] = useState(0); // 1つ目は変数に格納したものを表示させる const myChild = <Child count={count} />; //2つ目は初回レンダリング次のみ生成し、それを保持する const [myChild2, setMyChild2] = useState(null); useEffect(() => { setMyChild2(<Child count={count} />); }, []); return ( <div className="App"> <button onClick={() => { setCount(count + 1); }} > UP </button> <Child count={count} /> {myChild} {myChild2} </div> ); } function Child({ count }) { return ( <> <p>カウントは{count}</p> <button onClick={() => { alert(count); }} > カウントチェック </button> </> ); }わざわざ子コンポーネントに確認用alertのハンドラーを追加しているのは、

レンダリングはされていないが内部の情報は更新されているかも?という疑いを検証するためです。このように

useEffectで初回レンダリングで生成しているChildコンポーネントのみ、

親のcountを追えていないことがわかります。

もちろん、アラートでの表示も同様でした。つまりuseEffectで初回のみ

myChild2を再計算させているため、

useStateで生成されたオブジェクトが追えていない、ということのようです。

本来であれば

・countが変わる

・App内が再計算される

・Childコンポーネントのprops も再計算される

という流れがうまく働いていなかったことが原因でした。まとめと書簡

今後useEffect内でコンポーネントを生成する場合、

再計算されないこと/そして関数である故に、propsの値などを直に参照できていると思い込まないことに注意していこうと思います。また、検証に当たってreact内の実装をガツガツ読めるようになった方がより検証しやすいな〜と思ったので、

もっと実装を直でガツガツ読めるようになりたいです..(途中までコード追ってたのですが挫けました)改善しました

import React, { useState } from "react"; import "./styles.css"; export default function App() { const [counter, setCounter] = useState(0); const counterCheck = () => { alert(`カウントは${counter}`); }; return ( <div className="App"> 現在カウンターは {counter} <button onClick={() => setCounter(counter + 1)}>カウントUP</button> <ChildComp handler={counterCheck} /> </div> ); } function ChildComp({ handler }) { return <button onClick={handler}>子供カウントチェック</button>; }実際はもっと複雑だったのですが、上記のような形で

レンダリングにChildCompを書き込むことで、問題なくカウンターを呼び出すことができるようになりました。または、useEffectの第二引数に依存する変数を指定することでも改善できます。

import React, { useEffect, useState } from "react"; import "./styles.css"; export default function App() { const [counter, setCounter] = useState(0); const [madeDom, setMadeDom] = useState(null); const counterCheck = () => { alert(`カウントは${counter}`); }; useEffect(() => { setMadeDom(<ChildComp handler={counterCheck} />); }, [counter]); return ( <div className="App"> 現在カウンターは {counter} <button onClick={() => setCounter(counter + 1)}>カウントUP</button> {madeDom} </div> ); } function ChildComp({ handler }) { return <button onClick={handler}>子供カウントチェック</button>; }めでたしめでたし。

- 投稿日:2020-12-18T15:27:33+09:00

railsとjsを用いてタグ付け機能を実装してみる

railsでタグ付け機能を実装して、後半ではJavaScriptで発展的なタグ付けをしましょう

今回は、このようにタグを入力できる機能と、タグを入力するたびに予測変換が下に表示される機能を実装していきたいと思います!

画像で言うと、tagの入力フォームに「酸」と打ったら、下に「酸味」って予測変換的な物が表示されています

ただ、ブラウザが賢いので、ブラウザも予測変換出しちゃってますが、、、笑下記コマンドを実行

ターミナル

% cd ~/projects % rails _6.0.0_ new tagtweet -d mysql % cd tagtweetデータベース作成

データベースを作成する前に、database.ymlに記載されているencodingの設定を変更しましょう。

config/database.yml

default: &default adapter: mysql2 # encoding: utf8mb4 encoding: utf8 pool: <%= ENV.fetch("RAILS_MAX_THREADS") { 5 } %> username: root password: socket: /tmp/mysql.sockんで、データベース作成

ターミナル

rails db:createで

Created database 'tagtweet_development'

Created database 'tagtweet_test'が作成される

データベース設計

tweet と tagは多対多の関係なので、

中間テーブルの

tweet_tag_relationsテーブルを作成するってのがポイントモデルを作成

ターミナル

% rails g model tweet% rails g model tag% rails g model tweet_tag_relationマイグレーションを編集

db/migrate/20XXXXXXXXXXXX_create_tweets.rb

class CreateTweets < ActiveRecord::Migration[6.0] def change create_table :tweets do |t| t.string :message, null:false # messegeカラムを追加 t.timestamps end end enddb/migrate/20XXXXXXXXXXXX_create_tags.rb

class CreateTags < ActiveRecord::Migration[6.0] def change create_table :tags do |t| t.string :name, null:false, uniqueness: true # nameカラムを追加 t.timestamps end end end今回は、タグの名前の重複を避けるために「uniqueness: true」という制約を設定します。

db/migrate/20XXXXXXXXXXXX_create_tweet_tag_relations.rb

class CreateTweetTagRelations < ActiveRecord::Migration[6.0] def change create_table :tweet_tag_relations do |t| t.references :tweet, foreign_key: true t.references :tag, foreign_key: true t.timestamps end end endtweet_tag_relationsテーブルでは、「tweetsテーブル」と「tagsテーブル」の情報を参照するので「foreign_key: true」としています。

ターミナル

rails db:migrate格モデルのアソシエーションを組む

tweet.rb

class Tweet < ApplicationRecord has_many :tweet_tag_relations has_many :tags, through: :tweet_tag_relations endtag.rb

class Tag < ApplicationRecord has_many :tweet_tag_relations has_many :tweets, through: :tweet_tag_relations endtweet_tag_relation.rb

class TweetTagRelation < ApplicationRecord belongs_to :tweet belongs_to :tag endルーティングを設定しましょう!

routes.rb

Rails.application.routes.draw do root to: 'tweets#index' resources :tweets, only: [:new, :create] end今回のアプリの仕様

何かつぶやくと,「つぶやき(tweet)」と「タグ(tag)」が同時に保存される仕様を目指します。

このような実装をする時に便利なのがFormオブジェクトというものです。Formオブジェクト

Formオブジェクトは、1つのフォーム送信で複数のモデルを更新するときに使用するツールです。自分で定義したクラスをモデルのように扱うことができます。

このFormオブジェクトは、「ActiveModel::Model」というモジュールを読み込むことで使うことができます。ActiveModel::Model

「ActiveModel::Model」とは、Active Recordの場合と同様に「form_for」や「render」などのヘルパーメソッドを使えるようになるツールです。

また、「モデル名の調査」や「バリデーション」の機能も使えるようになります。Fromオブジェクトを導入

まずはmodelsディレクトリにtweets_tag.rbを作成しましょう

app/models/tweets_tag.rbという配置です。

tweets_tag.rb

class TweetsTag include ActiveModel::Model # include ActiveModel::Modelを記述することでFromオブジェクトを作る attr_accessor :message, :name # ゲッターとセッターの役割両方できる仮想的な属性を作成 # :nameとかt保存したいカラムを書けば、保存できるって理解でまずはok with_options presence: true do validates :message validates :name end def save tweet = Tweet.create(message: message) tag = Tag.create(name: name) TweetTagRelation.create(tweet_id: tweet.id, tag_id: tag.id) end # saveメソッド内で、格テーブルに値を保存する処理を記述 end一意性の制約はモデル単位で設ける必要があるため、tagモデルに記述しましょう。

tag.rb

class Tag < ApplicationRecord has_many :tweet_tag_relations has_many :tweets, through: :tweet_tag_relations validates :name, uniqueness: true endコントローラーを作成して編集をしましょう

ターミナル

% rails g controller tweetstweets_controller.rb

class TweetsController < ApplicationController def index @tweets = Tweet.all.order(created_at: :desc) end def new @tweet = TweetsTag.new end def create @tweet = TweetsTag.new(tweet_params) if @tweet.valid? @tweet.save return redirect_to root_path else render "new" end end private def tweet_params params.require(:tweets_tag).permit(:message, :name) end end「Formオブジェクト」に対してnewメソッドを使用しています。

Fromオブジェクトで定義したsaveメソッドを使ってる

ビューの作成

tweets/index.html.erb

<div class="header"> <div class="inner-header"> <h1 class="title"> TagTweet </h1> <li class='new-post'> <%= link_to "New Post", new_tweet_path, class:"post-btn"%> </li> </div> </div> <div class="main"> <div class="message-wrap"> <% @tweets.each do |tweet|%> <div class="message"> <p class="text"> <%= tweet.message %> </p> <ul class="tag"> <li class="tag-list"> <%tweet.tags.each do |tag| %> #<%=tag.name%> <%end%> </li> </ul> </div> <%end%> </div> </div>tweets/new.html.erb

<%= form_with model: @tweet, url: tweets_path, class:'form-wrap', local: true do |f| %> <div class='message-form'> <div class="message-field"> <%= f.label :message, "つぶやき" %> <%= f.text_area :message, class:"input-message" %> </div> <div class="tag-field", id='tag-field'> <%= f.label :name, "タグ" %> <%= f.text_field :name, class:"input-tag" %> </div> <div id="search-result"> </div> </div> <div class="submit-post"> <%= f.submit "Send", class: "submit-btn" %> </div> <% end %>CSSは省略!!!

tweets_tag.rbを編集

tweets_tag.rb

class TweetsTag include ActiveModel::Model attr_accessor :message, :name with_options presence: true do validates :message validates :name end def save tweet = Tweet.create(message: message) tag = Tag.where(name: name).first_or_initialize tag.save TweetTagRelation.create(tweet_id: tweet.id, tag_id: tag.id) end endtag = Tag.where(name: name).first_or_initializeを解説していきます

first_or_initializeメソッドは、whereメソッドと一緒に使います。

whereメソッドは,

モデル.where(条件)のように、引数部分に条件を指定することで、テーブル内の「条件に一致したレコードのインスタンス」を配列の形で取得できます。

引数の条件には、「検索対象となるカラム」を必ず含めて、条件式を記述します。