- 投稿日:2020-12-04T23:58:42+09:00

RxJSをSubscribeなしで使う / AsyncPipe

前置き

AsyncPipe使った方が良いよ!っていうことを最近教えてもらったので、色々調べてまとめてみました。

AngularとかAsyncPipeとかRxJSについて一応知ってはいるけど、まだあまり使ったことないっていう方向けなので、

RxJSって何?Observableって何?って方は、先に RxJS公式ドキュメントなどをご参照ください?なんでSubscribe使わないの?

"NO SUBSCRIBING MEANS... NO UNSUBSCRIBING!" (参考動画)

(SUBSCRIBEしないってことは... UNSUBSCRIBEしないでいいってことじゃん!)

AsyncPipeを使うと自分でUnsubscribeする必要がなくなるので便利+Unsubscribeし忘れもなくなります??もうちょっと説明します

まずはsubscribeを使って書いてみます。

subscribe.component.tsimport { Component, OnDestroy, OnInit } from '@angular/core'; import { Subscription } from 'rxjs'; import { UserService } from '../user.service'; @Component({ selector: 'app-subscribe', template: ` ng-container(*ngFor="let user of users") h1 {{ user.name }} h2 {{ user.email_address }} `, }) export class SubscribeComponent implements OnInit { users: User[]; private subscription: Subscription; constructor(private userService: UserService) {} // AngularのComponentインスタンスが作成されるタイミングと、 // 実際にComponentがビューに配置されるタイミングは一致しないため、 // subscribeはconstructor内ではなく、ngOnInit以降で呼び出した方が良いそうです? ngOnInit() { this.subscription = this.userService.users$.subscribe((userData) => this.userData = userData); ngOnDestroy() { this.subscription.unsubscribe(); } }次に、AsyncPipeありバージョン

async-pype.component.tsimport { Component } from '@angular/core'; import { UserService } from '../user.service'; @Component({ selector: 'app-async-pype', template: ` ng-container(*ngIf="users$ | async as users") div(*ngFor="let user of users") h1 {{ user.name }} h2 {{ user.email_address }} `, changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush }) export class SubscribeComponent { users$: Observable<User[]> = this.userStoreService.users; constructor(private userService: UserService) {} }すっきりしましたね!

AsyncPipeを使った場合、ngOnInitライフサイクルフックは必要なく、必要なObservableデータをプロパティに置くだけでOKです!(データの変更検知、反映も同じようにしてくれます!)Subscribeをすると、Unsubscribeをしないとメモリリークが起きる可能性があるみたいなんですが、AsyncPipeを使うとコンポーネントが破棄されるタイミングで自動的にUnsubscribeしてくれるので、手動でUnsubscribeする必要がなくなります??

また、ChangeDetectionStrategy.OnPushというものが使えるようになり、下記項目発生時のみ変更を検知するようになるため、Change Detectionサイクルを最小限に抑えることができ、パフォーマンスが上がるそうです。

- @Inputプロパティに変更があった時

- イベント発生時

- 指定したObservableが流れた時(今回の場合は"users$")参考記事

combineLatestドキュメント

AsyncPipeドキュメント最後に一応自己紹介

2ヶ月前に初めてAngular, TypeScript, RxJSに触れ、現在ウェブアプリの開発をしている新米エンジニアです。

初Qiita記事なので、間違えている部分があれば、温かい目で、優しい気持ちで教えてくださると嬉しいです?????メリークリスマス????

- 投稿日:2020-12-04T23:45:51+09:00

【jQuery】スムーススクロールの実装

はじめに

スムーススクロールは、同じページ内を滑らかに移動させる機能のことです。

何か項目をクリックすると、画面がぬるっと動くというWebサイトをよく見かけると思いますが、まさにあの動きを実現するためのものです。

自分のWebサイトに実装する際、実際に触ってみて学んだことを整理しました。想定読者

・JavaScript、jQueryを学習中の方

・自作Webサイトに何か動きをつけたい方実現すること

スムーススクロールを実装し、ページが指定の場所に滑らかに移動するようにします。

前提

純粋なJavaScriptやCSSだけでも実装する方法はありますが、今回はjQueryを使います。

jQueryの導入方法については、下記URLのサイトが分かりやすいかと思います。

本記事では「Google CDN」を活用しています。

「3.x snippet:」のscriptタグの記述を、そのままhtmlファイルにコピペすればOKです。(参考)

https://creive.me/archives/19581/ソースコード・挙動

index.html<!DOCTYPE html> <html lang="ja"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Scroll</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="sample.css"> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="scroll.js"></script> </head> <body> <h1 id="top">Top</h1> <ul> <li><a class="item" href="#first">First</a></li> <li><a class="item" href="#second">Second</a></li> <li><a class="item" href="#third">Third</a></li> </ul> <div id="first"> <h2>First</h2> </div> <div id="second"> <h2>Second</h2> </div> <div id="third"> <h2>Third</h2> </div> <a class="backToTop" href="#top">Topに戻る</a> </body> </html>sample.css/* スクロールの動きを確認するため、div要素に幅を持たせています */ div{ height: 700px; } /* Topに戻るためのリンクを画面右下に固定しています */ .backToTop{ position: fixed; right: 50px; bottom: 50px; }scroll.js$(function(){ $('a[href^="#"]').click(function() { /* ①クリックアクションを設定 */ var speed = 500; /* ②スクロールの速さを指定 */ var href= $(this).attr('href'); /* ③クリックするリンクの位置の値を取得 */ var target = $(href == "#" || href == "" ? 'html' : href); /* ④スクロール先を取得 */ var position = target.offset().top; /* ⑤ページのトップからスクロール先までの位置を数値として取得 */ $('body,html').animate({scrollTop: position}, speed, 'swing'); /* ⑥スクロールのアニメーション設定 */ return false; /* ⑦falseを返し、URLに影響を与えないようにする */ }); });See the Pen SmoothScroll by jnd_acgm (@jnd_acgm) on CodePen.

解説

①クリックアクションを設定

$('a[href^="#"]')

この記述は、「aタグのhref属性の値が#で始まるとき」ということを意味しています。

「^=」はjQueryのセレクタ指定方法の一つであり、前方一致を表します。

これにより、href属性で値が#から始まるすべての要素を取得することができます。②スクロールの速さを指定

var speed = 500;

変数speedにミリ秒単位でスクロールの速さを代入します。

この数値を変えることで、スクロールの速さを調整することが可能です。③クリックするリンクの位置の値を取得

var href= $(this).attr('href');

attrメソッドを使い、クリックするリンクの位置であるhref属性の値を取得し、変数hrefに代入します。④スクロール先を取得

var target = $(href == "#" || href == "" ? 'html' : href);

スクロール先を取得し、変数targetに代入します。

記述の意味としては、「変数hrefの値が#または空白であればhtml(リンク先指定箇所)、そうでなければhrefの値を変数targetに代入する」という内容になります。

論理演算子「||」や三項演算子「?」・「:」を使用し、簡潔に一行で表現しています。⑤ページのトップからスクロール先までの位置を数値として取得

var position = target.offset().top;

offsetメソッドを利用し、ページのトップからtargetまでの位置を取得し、変数positionに代入します。⑥スクロールのアニメーション設定

$('body,html').animate({scrollTop: position}, speed, 'swing');

animateメソッドを使用し、クリックするリンクからスクロール先までの動きを設定します。

{scrollTop: position}でpositionまでスクロールするという動き、speedで速さ、'swing'でスクロールの動き方を定めています。⑦falseを返し、URLに影響を与えないようにする

リンクをクリックすると、URLにIDタグが付与されてしまい正しく動作しないので、falseを返すことで防ぎます。

まとめ

スムーススクロールはほとんどのWebサイトに実装されていると思いますが、ユーザーの使いやすさを考えると採用して損はないはずなので、ぜひ試してみて下さい!

少しでも参考になりましたら幸いです!参考情報

・jQuery導入方法

https://creive.me/archives/19581/・スムーススクロール実装手順

https://changeup.tech/article/jquery-smooth-scroll/

https://techacademy.jp/magazine/9532・JavaScriptリファレンス

(論理演算子)

https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Logical_Operators

(三項演算子)

https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Conditional_Operator・jQuery日本語リファレンス

(attrメソッド)

http://semooh.jp/jquery/api/attributes/attr/name/

(offsetメソッド)

http://semooh.jp/jquery/api/css/offset/_/

- 投稿日:2020-12-04T22:09:03+09:00

条件分岐 if文

Rubyと同じように、条件を満たしているかで実行内容を分岐する処理。

Sampleif (条件式1) { // 条件式1がtrueのときの処理 } else if (条件式2) { // 条件式1がfalseで条件式2がtrueのときの処理 } else { // 条件式1も条件式2もfalseのときの処理 }条件分岐の特徴

・条件式は()でくくる

・条件式の後に続く波括弧{}内の処理が実行されること

・複数条件を指定する場合は、elseのあとに続けてif文を記述すること

※ } else if (条件式2) { ← ここの記述実際に条件式と処理を書いて、確認してみます。

↓Testconst num = 60 if (num % 15 == 0) { console.log(`${num}は3と5の倍数です`) } else if (num % 3 == 0) { console.log(`${num}は3の倍数です`) } else if (num % 5 == 0) { console.log(`${num}は5の倍数です`) } else { console.log(`${num}は3の倍数でも、5の倍数でもありません`) }条件分岐の流れ

1. constで定義しているnumという変数に60を代入している

2. ifの条件式でnum=60で、(num % 15 == 0)がtrueかfalseで実行する処理を分岐

3. (num % 15 == 0)がtrueなら、console.log(${num}は3と5の倍数です)がブラウザ上で実行される

4. (num % 15 == 0)がfalseな、else ifの条件分岐がされる

5. elseはelse以外の条件式がfalseの場合、処理が動く

- 投稿日:2020-12-04T22:06:59+09:00

Flash Advent Calendar 4日目 - JavaScriptでClass設計 -

バイナリを分解・解読できた後は、クラスへ情報を適用していきます。

Flashのクラス設計に準拠してクラスを作っていきます。

目次

- Flashのクラス構成をJSへ置き換える

- Flashで定義されてるプロパティと関数を設置

Flashのクラス構成をJSへ置き換える

沢山クラスがあるのですが、一番小さいクラスShapeを作っていこうと思います。

(当時はes6はそこまでサポートされていなかったので、es5形式で書いていきます。)継承は以下のようになります

Shape > DisplayObject > EventDispatcher > Object

小さいクラスではあるのですが、機能は盛り沢山ではあります。

まずは必要なクラスを作成

const EventDispatcher = function () {}; const DisplayObject = function () {}; const Shape = function () {};子のprototypeを親のprototypeで上書きます。

src/flash/display/Shape.jsShape.prototype = Object.create(DisplayObject.prototype);このままだとconstructorは親のconstructorになってしまうので

自分のクラスでさらに上書きする。src/flash/display/Shape.jsShape.prototype.constructor = Shape;親のクラスでも同じことを行う。

src/flash/display/DisplayObject.jsDisplayObject.prototype = Object.create(EventDispatcher.prototype); DisplayObject.prototype.constructor = DisplayObject;Flashで定義されてるプロパティと関数を設置

Flashで定義されてるものは全て設置していきます。

Shape

src/flash/display/Shape.js/** * @extends DisplayObject * @constructor * @public */ const Shape = function () { // 親のconstructorを起動 DisplayObject.call(this); }; /** * @return {string} * @static */ Shape.toString = function () { return "[class Shape]"; }; /** * extends {DisplayObject} */ Shape.prototype = Object.create(DisplayObject.prototype); Shape.prototype.constructor = Shape; /** * properties */ Object.defineProperties(Shape.prototype, { /** * @description このShapeオブジェクトに属するGraphicsオブジェクトを指定します。 * The Shape class includes a graphics property, * which lets you access methods from the Graphics class. * * @memberof Shape# * @property {Graphics} graphics * @readonly * @public */ graphics: { /** * @returns {Graphics} */ get: function () { return this._$graphics; } } });DisplayObject

src/flash/display/DisplayObject.js/** * @extends {EventDispatcher} * @constructor * @public */ const DisplayObject = function () { // 親のconstructorを起動 EventDispatcher.call(this, this); }; /** * @return {string} * @static */ DisplayObject.toString = function () { return "[class DisplayObject]"; }; /** * extends {EventDispatcher} */ DisplayObject.prototype = Object.create(EventDispatcher.prototype); DisplayObject.prototype.constructor = DisplayObject; /** * properties */ Object.defineProperties(DisplayObject.prototype, { /** * @description この表示オブジェクトの現在のアクセシビリティオプションです。 * The current accessibility options for this display object. * * @memberof DisplayObject# * @property {AccessibilityProperties} accessibilityProperties * @public */ accessibilityProperties: { /** * @returns {AccessibilityProperties} */ get: function () { }, /** * @param {AccessibilityProperties} accessibility_properties * @return void */ set: function (accessibility_properties) { } }, /** * @description 指定されたオブジェクトのアルファ透明度値を示します。 * 有効な値は 0(完全な透明)~ 1(完全な不透明)です。 * デフォルト値は 1 です。alpha が 0 に設定されている表示オブジェクトは、 * 表示されない場合でも、アクティブです。 * Indicates the alpha transparency value of the object specified. * Valid values are 0 (fully transparent) to 1 (fully opaque). * The default value is 1. Display objects with alpha set to 0 are active, * even though they are invisible. * * @memberof DisplayObject# * @property {number} alpha * @public */ alpha: { /** * @returns {number} */ get: function () { }, /** * @param {number} alpha * @returns void */ set: function (alpha) { } }, /** * @description 使用するブレンドモードを指定する BlendMode クラスの値です。 * A value from the BlendMode class that specifies which blend mode to use. * * @memberof DisplayObject# * @property {string} blendMode */ blendMode: { /** * @return {string} */ get: function () { }, /** * @param {string} blend_mode * @return void */ set: function (blend_mode) { } }, /** * @description 前景と背景のブレンドに使用するシェーダーを設定します。 * Sets a shader that is used for blending the foreground and background. * * @memberof DisplayObject# * @property {Shader} blendShader * @write-only */ blendShader: { /** * @param {Shader} blend_shader * @return void */ set: function (blend_shader) { } }, /** * @description true に設定されている場合、表示オブジェクトの内部ビットマップ表現が * Flash ランタイムにキャッシュされます。 * If set to true, Flash runtimes cache * an internal bitmap representation of the display object. * * @memberof DisplayObject# * @property {boolean} cacheAsBitmap */ cacheAsBitmap: { /** * @return {boolean} */ get: function () { }, /** * @param {boolean} cache_as_bitmap * @return void */ set: function (cache_as_bitmap) { } }, /** * @description true に設定されている場合、表示オブジェクトの内部ビットマップ表現が * Flash ランタイムにキャッシュされます。 * If set to true, Flash runtimes cache * an internal bitmap representation of the display object. * * @memberof DisplayObject# * @property {Matrix} cacheAsBitmapMatrix */ cacheAsBitmapMatrix: { /** * @return {Matrix} */ get: function () { }, /** * @param {Matrix} cache_as_bitmap_matrix * @return void */ set: function (cache_as_bitmap_matrix) { } }, /** * @description 表示オブジェクトに現在関連付けられている各フィルターオブジェクトが * 格納されているインデックス付きの配列です。 * An indexed array that contains each filter object * currently associated with the display object. * * @memberof DisplayObject# * @property {array} filters */ filters: { /** * @return {array} */ get: function () { }, /** * @param {array} filters * @return void */ set: function (filters = null) { } }, /** * @description 表示オブジェクトの高さを示します(ピクセル単位)。 * Indicates the height of the display object, in pixels. * * @memberof DisplayObject# * @property {number} height */ height: { /** * @return {number} */ get: function () { }, /** * @param {number} height * @return void */ set: function (height) { } }, /** * @description この表示オブジェクトが属するファイルの読み込み情報を含む LoaderInfo オブジェクトを返します。 * Returns a LoaderInfo object containing information * about loading the file to which this display object belongs. * * @memberof DisplayObject# * @property {LoaderInfo} loaderInfo */ loaderInfo: { /** * @return {LoaderInfo} */ get: function () { } }, /** * @description 呼び出し元の表示オブジェクトは、指定された mask オブジェクトによってマスクされます。 * The calling display object is masked by the specified mask object. * * @memberof DisplayObject# * @property {DisplayObject} mask */ mask: { /** * @return {DisplayObject|null} */ get: function () { }, /** * @param {DisplayObject|null} mask * @return void */ set: function (mask) { } }, /** * @description メタデータが PlaceObject4 タグによってこの DisplayObject のインスタンスと一緒に * SWF ファイル内に保存されている場合に、DisplayObject インスタンスのメタデータオブジェクトを取得します。 * Obtains the meta data object of the DisplayObject instance * if meta data was stored alongside the the instance * of this DisplayObject in the SWF file through a PlaceObject4 tag. * * @memberof DisplayObject# * @property {object} metaData */ metaData: { /** * @return {object} */ get: function () { }, /** * @param {object} meta_data * @return void */ set: function (meta_data) { } }, /** * @description マウスまたはユーザー入力デバイスの x 軸の位置をピクセルで示します。 * Indicates the x coordinate of the mouse or user input device position, in pixels. * * @memberof DisplayObject# * @property {number} mouseX */ mouseX: { /** * @return {number} */ get: function () { } }, /** * @description マウスまたはユーザー入力デバイスの y 軸の位置をピクセルで示します。 * Indicates the y coordinate of the mouse or user input device position, in pixels. * * @memberof DisplayObject# * @property {number} mouseY */ mouseY: { /** * @return {number} */ get: function () { } }, /** * @description DisplayObject のインスタンス名を示します。 * Indicates the instance name of the DisplayObject. * * @memberof DisplayObject# * @property {string} name */ name: { /** * @returns {string} */ get: function () { }, /** * @param {string} name * @return void */ set: function (name) { } }, /** * @description 表示オブジェクトが特定の背景色で不透明であるかどうかを指定します。 * Specifies whether the display object is opaque with a certain background color. * * @memberof DisplayObject# * @property {object} [opaqueBackground=null] */ opaqueBackground: { /** * @returns {number} */ get: function () { }, /** * @param {number} [opaque_background=null] * @return void */ set: function (opaque_background = null) { } }, /** * @description この表示オブジェクトを含む DisplayObjectContainer オブジェクトを示します。 * Indicates the DisplayObjectContainer object that contains this display object. * * @memberof DisplayObject# * @property {DisplayObjectContainer} parent * @readonly * @public */ parent: { /** * @returns {DisplayObjectContainer} */ get: function () { } }, /** * @description 読み込まれた SWF ファイル内の表示オブジェクトの場合、 * root プロパティはその SWF ファイルが表す表示リストのツリー構造部分の一番上にある表示オブジェクトとなります。 * For a display object in a loaded SWF file, * the root property is the top-most display object * in the portion of the display list's tree structure represented by that SWF file. * * @memberof DisplayObject# * @property {DisplayObject} root * @readonly * @public */ root: { /** * @returns {DisplayObject} */ get: function () { } }, /** * @description DisplayObject インスタンスの元の位置からの回転角を度単位で示します。 * Indicates the rotation of the DisplayObject instance, * in degrees, from its original orientation. * * @memberof DisplayObject# * @property {number} rotation */ rotation: { /** * @return {number} */ get: function () { }, /** * @param {number} rotation * @return void */ set: function (rotation) { } }, /** * @description DisplayObject インスタンスの 3D 親コンテナを基準にした元の位置からの x 軸の回転角を度単位で示します。 * Indicates the x-axis rotation of the DisplayObject instance, * in degrees, from its original orientation relative to the 3D parent container. * * @memberof DisplayObject# * @property {number} rotationX */ rotationX: { get: function () { }, set: function (rotation_x) { } }, /** * @description DisplayObject インスタンスの 3D 親コンテナを基準にした元の位置からの x 軸の回転角を度単位で示します。 * Indicates the x-axis rotation of the DisplayObject instance, * in degrees, from its original orientation relative to the 3D parent container. * * @memberof DisplayObject# * @property {number} rotationY */ rotationY: { get: function () { }, set: function (rotation_y) { } }, /** * @description DisplayObject インスタンスの 3D 親コンテナを基準にした元の位置からの x 軸の回転角を度単位で示します。 * Indicates the x-axis rotation of the DisplayObject instance, * in degrees, from its original orientation relative to the 3D parent container. * * @memberof DisplayObject# * @property {number} rotationZ */ rotationZ: { get: function () { }, set: function (rotation_z) { } }, /** * @description 現在有効な拡大 / 縮小グリッドです。 * The current scaling grid that is in effect. * * @memberof DisplayObject# * @property {Rectangle} [scale9Grid=null] * @public */ scale9Grid: { /** * @return {Rectangle|null} */ get: function () { }, /** * @param {Rectangle} scale_9_grid * @return void */ set: function (scale_9_grid) { } }, /** * @description 基準点から適用されるオブジェクトの水平スケール(パーセンテージ)を示します。 * Indicates the horizontal scale (percentage) * of the object as applied from the registration point. * * @memberof DisplayObject# * @property {number} scaleX */ scaleX: { /** * @return {number} */ get: function () { }, /** * @param {number} scale_x * @return void */ set: function (scale_x) { } }, /** * @description 基準点から適用されるオブジェクトの垂直スケール(パーセンテージ)を示します。 * IIndicates the vertical scale (percentage) * of an object as applied from the registration point. * * @memberof DisplayObject# * @property {number} scaleY */ scaleY: { /** * @return {number} */ get: function () { }, /** * @param {number} scale_y * @return void */ set: function (scale_y) { } }, /** * @description 基準点から適用されるオブジェクトの奥行きスケール(パーセンテージ)を示します。 * Indicates the depth scale (percentage) * of an object as applied from the registration point * * @memberof DisplayObject# * @property {number} scaleZ */ scaleZ: { /** * @return {number} */ get: function () { return 0; }, /** * @param {number} scale_z */ set: function (scale_z) { } }, /** * @description 表示オブジェクトのスクロール矩形の境界です。 * The scroll rectangle bounds of the display object. * * @memberof DisplayObject# * @property {Rectangle} [scrollRect=null] */ scrollRect: { /** * @return {Rectangle} */ get: function () { }, /** * @param {Rectangle} [scroll_rect=null] * @return void */ set: function (scroll_rect) { } }, /** * @description 表示オブジェクトのステージです。 * The Stage of the display object. * * @memberof DisplayObject# * @property {Stage} stage */ stage: { /** * @returns {Stage} */ get: function () { } }, /** * @description 表示オブジェクトのマトリックス、カラー変換、 * ピクセル境界に関係するプロパティを持つオブジェクトです。 * An object with properties pertaining * to a display object's matrix, color transform, and pixel bounds. * * @memberof DisplayObject# * @property {Transform} transform */ transform: { /** * @returns {Transform} */ get: function () { }, /** * @param {Transform} transform * @returns void */ set: function (transform) { } }, /** * @description 表示オブジェクトが可視かどうかを示します。 * Whether or not the display object is visible. * * @memberof DisplayObject# * @property {boolean} visible */ visible: { /** * @return {boolean} */ get: function () { }, /** * @param {boolean} visible * @return void */ set: function (visible) { } }, /** * @description 表示オブジェクトの幅を示します(ピクセル単位)。 * Indicates the width of the display object, in pixels. * * @memberof DisplayObject# * @property {number} width */ width: { /** * @return {number} */ get: function () { }, /** * @param {number} width * @return void */ set: function (width) { } }, /** * @description 親 DisplayObjectContainer のローカル座標を基準にした * DisplayObject インスタンスの x 座標を示します。 * Indicates the x coordinate * of the DisplayObject instance relative to the local coordinates * of the parent DisplayObjectContainer. * * @memberof DisplayObject# * @property {number} x */ x: { /** * @return {number} */ get: function () { }, /** * @param {number} x * @return void */ set: function (x) { } }, /** * @description 親 DisplayObjectContainer のローカル座標を基準にした * DisplayObject インスタンスの y 座標を示します。 * Indicates the y coordinate * of the DisplayObject instance relative to the local coordinates * of the parent DisplayObjectContainer. * * @memberof DisplayObject# * @property {number} y */ y: { /** * @return {number} */ get: function () { }, /** * @param {number} y * @return void */ set: function (y) { } }, /** * @description 3D 親コンテナを基準にした、DisplayObject インスタンスの z 軸に沿った z 座標位置を示します。 * Indicates the z coordinate position along the z-axis * of the DisplayObject instance relative to the 3D parent container. * * @memberof DisplayObject# * @property {number} z */ z: { /** * @return {number} */ get: function () { return 0; }, /** * @param {number} z */ set: function (z) { } } }); /** * @description targetCoordinateSpace オブジェクトの座標系を基準にして、 * 表示オブジェクトの領域を定義する矩形を返します。 * Returns a rectangle that defines the area * of the display object relative to the coordinate system * of the targetCoordinateSpace object. * * @param {DisplayObject} target_coordinate_space * @return {Rectangle} */ DisplayObject.prototype.getBounds = function (target_coordinate_space) { }; /** * @description シェイプ上の線を除き、 * targetCoordinateSpace パラメーターによって定義された座標系に基づいて、 * 表示オブジェクトの境界を定義する矩形を返します。 * Returns a rectangle that defines the boundary * of the display object, based on the coordinate system defined * by the targetCoordinateSpace parameter, * excluding any strokes on shapes. * * * @param {DisplayObject} target_coordinate_space * @return {Rectangle} */ DisplayObject.prototype.getRect = function (target_coordinate_space) { }; /** * @description point オブジェクトをステージ(グローバル)座標から * 表示オブジェクトの(ローカル)座標に変換します。 * Converts the point object from the Stage (global) coordinates * to the display object's (local) coordinates. * * @param {Point} point * @returns {Point} * @public */ DisplayObject.prototype.globalToLocal = function (point) { }; /** * @description ステージ(グローバル)座標の 2 次元のポイントを * 3 次元の表示オブジェクトの(ローカル)座標に変換します。 * Converts a two-dimensional point from the Stage (global) coordinates * to a three-dimensional display object's (local) coordinates. * * @param {Point} point * @returns {Vector3D} * @public */ DisplayObject.prototype.globalToLocal3D = function (point) { }; /** * @description 表示オブジェクトの境界ボックスを評価して、 * obj 表示オブジェクトの境界ボックスと重複または交差するかどうかを調べます。 * Evaluates the bounding box of the display object to see * if it overlaps or intersects with the bounding box of the obj display object. * * @param {DisplayObject} object * @returns {boolean} * @public */ DisplayObject.prototype.hitTestObject = function (object) { }; /** * @description 表示オブジェクトを評価して、x および y パラメーターで指定された * ポイントと重複または交差するかどうかを調べます。 * Evaluates the display object to see if it overlaps * or intersects with the point specified by the x and y parameters. * * @param {number} x * @param {number} y * @param {boolean} [shape_flag=false] * @returns {boolean} * @public */ DisplayObject.prototype.hitTestPoint = function (x, y, shape_flag = false) { }; /** * @description 3 次元の表示オブジェクトの(ローカル)座標の 3 次元のポイントを * ステージ(グローバル)座標の 2 次元のポイントに変換します。 * Converts a three-dimensional point of the three-dimensional * display object's (local) coordinates to a two-dimensional point in the Stage (global) coordinates. * * @param {Vector3D} point3d * @returns {Point} * @public */ DisplayObject.prototype.local3DToGlobal = function (point3d) { }; /** * @description point オブジェクトを表示オブジェクトの(ローカル)座標から * ステージ(グローバル)座標に変換します。 * Converts the point object from the display object's (local) coordinates * to the Stage (global) coordinates. * * * @param {Point} point * @returns {Point} * @public */ DisplayObject.prototype.localToGlobal = function (point) { };EventDispatcher

src/flash/events/EventDispatcher.js/** * @param {EventDispatcher} [target=null] * @extends OriginalObject * @constructor * @public */ const EventDispatcher = function (target = null) { }; /** * @return {string} * @static */ EventDispatcher.toString = function () { return "[class EventDispatcher]"; }; /** * @description イベントリスナーオブジェクトを EventDispatcher オブジェクトに登録し、 * リスナーがイベントの通知を受け取るようにします。 * Registers an event listener object with an EventDispatcher object * so that the listener receives notification of an event. * * @param {string} type * @param {function} listener * @param {boolean} [use_capture=false] * @param {number} [priority=0] * @param {boolean} [use_weak_reference=false] * @return void * @public */ EventDispatcher.prototype.addEventListener = function ( type, listener, use_capture = false, priority = 0, use_weak_reference = false ) { }; /** * @description イベントをイベントフローに送出します。 * Dispatches an event into the event flow. * * @param {Event} event * @return {boolean} * @public */ EventDispatcher.prototype.dispatchEvent = function (event) { }; /** * @description EventDispatcher オブジェクトに、特定のイベントタイプに対して登録されたリスナーがあるかどうかを確認します。 * Checks whether the EventDispatcher object has any listeners registered for a specific type of event. * * @param {string} type * @returns {boolean} * @public */ EventDispatcher.prototype.hasEventListener = function (type) { }; /** * @description EventDispatcher オブジェクトからリスナーを削除します。 * Removes a listener from * the EventDispatcher object. * * @param {string} type * @param {function} listener * @param {boolean} [use_capture=false] * @returns void * @public */ EventDispatcher.prototype.removeEventListener = function (type, listener, use_capture = false) { }; /** * @description 指定されたイベントタイプについて、 * この EventDispatcher オブジェクトまたはその祖先にイベントリスナーが * 登録されているかどうかを確認します。 * Checks whether an event listener is registered * with this EventDispatcher object or * any of its ancestors for the specified event type. * * @param {string} type * @return {boolean} * @public */ EventDispatcher.prototype.willTrigger = function (type) { };これでShapeクラスが完成です。

早速、動かしてみます。var shape = new Shape(); // 親クラスの関数をコール console.log(shape.getBounds(shape)); // さらに上層の親クラスの関数をコール console.log(shape.hasEventListener("enterFrame"));後は、Flashで関数をコールして、挙動を真似て実装していきます。

挙動が一致したらひたすらテスト書いて仕様を固めていきます。っという事で、クラスを作れるようになったので今日はこの辺で終わります。

明日は描画部分、「Canvas2D」に関して書こうと思います。

- 投稿日:2020-12-04T21:43:43+09:00

npmについてまとめ

npmとは

Node Package Managerの略

Node.jsのパッケージ管理システムである。

2010年にIsaac Z. Schlueter氏によって開発された。

パッケージ管理システムとは

パッケージ管理システム(パッケージかんりシステム)は、オペレーティングシステム (OS) というひとつの環境で、各種のソフトウェアの導入と削除、そしてソフトウェア同士やライブラリとの依存関係を管理するシステムである。

要は世界の凄い人たちが作って公開しているモジュールをパッケージとして管理し、検索、閲覧、及びダウンロードして使えるよ〜というシステムです。

また、使用したいパッケージの依存パッケージ、そのバージョンまで自動で管理してくれます。

npmを使わないとどうなる?

例えばexpressというパッケージを使用したいとします。

expressは30ものパッケージと依存関係にあります。

この場合expressの他にこの30ものパッケージを別途手動でダウンロードしなければexpressは動きません。

更にはこれらのパッケージもまたそれぞれ依存先を持っており、更にそのまた依存先のそのまた依存先の・・・・・・とにかく全てのパッケージをダウンロードする必要があり、しかもバージョンの整合性もとらなければなりません。

そんな面倒なことも、npmが全て自動でやってくれる訳ですね(感謝)

package.json

package.jsonというJSONファイルにはそのパッケージ(プロジェクト)の情報が記述されています。

依存パッケージやそのバージョンもここで管理されています。まとめ

npmについてざっと調べたことを書きました。

何気なく使っていたnpmのありがたみを知ることができました。

- 投稿日:2020-12-04T21:21:27+09:00

fitbitとAlexaスキルを連携させてみる

はじめに

最近fitbit versa3を買いました。心拍数や睡眠状態など色々見れて面白いです。

このモデルにはAlexaが搭載されており、音声でスキル呼び出しが可能です。

fitbitの公式Alexaスキルはすでにありますが、自分でもスマートウォッチで集めた情報を利用したスキルを作れるのか、試してみようと思います。スキル開発

概要

スマートウォッチから直接情報を得るわけではなく、fitbitのサイトからAPI経由で取得します。だいたい以下のようなイメージですね。

Alexaのアカウントリンク機能を使って、Alexaとfitbit間でID連携する形になります。fitbit側

アプリケーション登録

fitbitのdeveloperサイトから、Regiter An Appでアプリケーションを新規登録します。

特に開発者アカウント登録などしなくても、通常のfitbitアカウントで利用できるようです。

以下のようにアプリケーション設定を登録します。

項目名 登録内容 Application Name 任意のアプリケーション名 Description アプリケーションの説明 Application Website アプリケーションのWebサイト。Alexaスキルが公開されたらamazon.co.jpの該当スキルの画面を入れるのがよさそうです Organization 自身の組織名 Organization Website 組織のWebサイト Terms Of Service Url 利用規約のURL Privacy Policy Url プライバシーポリシーのURL OAuth 2.0 Application Type Client Callback URL ※後述 Default Access Type Read-Only 試験的に動かすだけであれば、OAuth 2.0 Application Type、Callback URL、Default Access Type以外はダミー値で大丈夫です。ただし、利用者に提示される内容なので、実際に公開する場合はきちんとした値を入れる必要があります。

Callback URLだけは要注意です。

fitbit側で整合性チェックをしているようで、Alexa側から渡ってくるコールバックURLと一致した値を入れておかないと、後で利用者向けの同意画面を表示するときにエラーになります。

この時点ではとりあえず何かURLを入れておき、後続の作業でAlexa側のコールバックURLが判明したら書き換えます。登録できると、以下のように各種IDや連携に必要なURLが表示されます。

ここの値は次の工程で使います。

Alexaスキル側

アカウントリンク設定

Alexa Developer Consoleでアカウントリンク設定をしていきます。

設定内容は以下です。

項目名 登録内容 Authorization Grant種別 Auth Code Grant Web認証画面のURI fitbit側の「OAuth 2.0: Authorization URI」 アクセストークンのURI fitbit側の「OAuth 2.0: Access/Refresh Token Request URI」 ユーザーのクライアントID fitbit側の「OAuth 2.0 Client ID」 ユーザーのシークレット fitbit側の「Client Secret」 ユーザーの認可スキーム HTTP Basic認証 スコープ ※後述 ドメインリスト 空でOK デフォルトのアクセストークンの有効期限 空でOK スコープには、こちらを参照してアクセス許可を与える対象を指定します。

今回は心拍数の情報を使いたいので、「heartrate」を指定します。また、このタイミングでAlexaのリダイレクト先のURLがわかりますが、

このURLと同じ値を全て、fitbit側設定の「Callback URL」に反映させておきます。

実装

ここまでの設定で、利用者側でアカウントリンク設定が済んでいれば、fitbitのAPIを呼び出すためのアクセストークンが自動的にLambdaまで渡ってくるようになります。

{ "requestEnvelope": { "version": "1.0", "session": { "new": true, "sessionId": "amzn1.echo-api.session.xxx...", "application": { "applicationId": "amzn1.ask.skill.xxx..." }, "user": { "userId": "amzn1.ask.account.xxx...", "accessToken": "xxx..." // ←☆これ } },ソース内ではアクセストークンを取得し、API仕様を確認しながら必要なAPIを呼んであげればOKです。

index.jsconst LaunchRequestHandler = { canHandle(handlerInput) { return Alexa.getRequestType(handlerInput.requestEnvelope) === 'LaunchRequest'; }, async handle(handlerInput) { // アクセストークンを取得 const token = Alexa.getAccountLinkingAccessToken(handlerInput.requestEnvelope); // fitbitのAPIを呼び出す const url = `https://api.fitbit.com/1/user/-/activities/heart/date/today/1d.json`; const headers = { Authorization: `Bearer ${token}` }; let response; try { // リクエスト実行 response = await Axios.get(url, { headers: headers }); } catch (error) { throw new Error(`get fitbit data error , url:${url} , error:${error}`); } // API呼び出し結果を利用してAlexaの応答を組み立て const restingHeartRate = response.data['activities-heart'][0].value.restingHeartRate; const speakOutput = `今日の安静時の心拍数は${restingHeartRate}です。`; return handlerInput.responseBuilder .speak(speakOutput) .withSimpleCard('測定結果', speakOutput) .getResponse(); } };今回は、心拍数を取得するheart-rate APIを呼び出し、そこから安静時の心拍数(restingHeartRate)を取り出しています。

また、このソースでは省略していますが、実際にはトークンをとれなかったときに連携設定を促す処理などが別途必要になります。こちらなどを参考に実装するのがよいでしょう。利用者から見た動き

アカウントリンク

スキルを有効にした後、Alexaアプリからアカウントリンクを行います。

fitbitにログインしていなければログインを求められ、その後心拍数データ取得の同意を確認する画面フローになります。スキル呼び出し

fitbitに向かってスキル起動をを呼びかけてみます。

出た!やった!

画面表示だけでなく、きちんと読み上げてくれます。おわりに

アカウントリンク機能を使って、fitbitとAlexaスキルを連携させることができました。

利用者ごとのトークン管理やリフレッシュなどの面倒なところをAlexaが全部やってくれるので、思っていたより遥かに簡単でした。心拍数を表示するだけであれば標準機能でも普通にできますし、fitbitの上で動くカスタムアプリを作る方法もありそうなので、あえてAlexaスキルを使う強みがあるとしたら、音声が使える点や、他の据え置きのAmazon Echoなどからも同じように呼べる点になるかと思います。

どんなスキルを作れるかはアイデア次第ですね。

- 投稿日:2020-12-04T21:14:17+09:00

【javascript】空の配列に対するevery/someメソッド

- 投稿日:2020-12-04T20:54:49+09:00

TypeScriptで文字列を配列に変換する方法。(+エラーが出た時の対処方法)

文字列を配列に変換する

スプレット演算子を用いると文字列を配列に変換できます。

これはJavaScriptでもTypeScriptでも同じです。//[...文字列]という形がスプレット演算子です。 const str = "konnitiwa"; const array = [...str]; console.log(array); // split()でも変換できます。 const array2 = str.split(""); console.log(array2);結果はどちらも同じになります。

[ 'k', 'o', 'n', 'n', 'i', 't', 'i', 'w', 'a' ]スプレット演算子を使ったほうがスマートですね。

スプレット演算子とは?

スプレッド構文 (...) を使うと、配列式や文字列などの反復可能オブジェクトを、0 個以上の引数 (関数呼び出しの場合) や要素 (配列リテラルの場合) を期待された場所で展開したり、オブジェクト式を、0 個以上のキーと値のペア (オブジェクトリテラルの場合) を期待された場所で展開したりすることができます。

(MDNより)スプレッド構文 - JavaScript | MDN

https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Spread_syntaxエラーが出た時。

でもTypeScriptで動かそうとすると何故かエラーが出るときがあります。

これはファイルの拡張子「.ts」を「.js」に変えるとうまく動きます。

何故でしょうか???function stringToArry(str: string): string[] { const array = [...str]; return array; } console.log(stringToArry("konnitiwa"));エラー:

error TS2569: Type 'string' is not an array type or a string type. Use compiler option '--downlevelIteration' to allow iterating of iterators. 2 const array = [...str];その対処方法は・・・

プロジェクトのルートで

tsc --init

を実行してtsconfig.jsonファイルを作成します。compilerOptionsで

ES6以降を指定します。

これでうまく動くようになります。{ "compilerOptions": { // "target": "ES3", //(default値) // "target": "ES5", // 動かない "target": "ES6", // 動く // "target": "ES2015", // "target": "ES2016", // "target": "ES2017", // "target": "ES2018", // "target": "ES2019", // "target": "ES2020", // "target": "ESNEXT", } }原因は

tsconfig.jsonを作ってないとES3がデフォルト値となっているので、

tsconfig.jsonを作ってcompilerOptionsのES6以降を指定すれば動くようになります。VSCodeの拡張機能「Code Runner」などで直接「.ts」ファイルを実行していた時に起きたエラーでした。

ほんの少し前までは

tsconfig.jsonを新規作成した時にES5と設定した人も多かったのではないでしょうか?この場合もエラーが出るのでコンパイラオプションを指定するかES6に設定を書き換えることでエラーは出なくなります。

ES5でも動かしたいときは

エラーメッセージにあるように

tsconfig.jsonの設定で

"downlevelIteration": true,

とすることで動くようになります。古いコンパイラでも、新しい構文を使えるようにするオプションということですね。

CodeWars

Codewars

https://www.codewars.com/英語のサイトですがTypeScriptで挑戦中です。

VSCodeの拡張機能「Code Runner」を使えばプロジェクトを作ってインストールしなくてもTypeScriptのファイル「*.ts」が動きます。

ブラウザ上で編集するのは大変なので、一旦VSCode上でプログラムを書いてからCodewarsのサイト上に貼り付けて提出しています。今回のエラーはこの状況でおきたものでした。

code runner

VSCodeでRubyを気軽に実行する環境を作る。 - Qiita

https://qiita.com/masakinihirota/items/ec90086bab86f369fa15Ruby以外でも、 C, C++, Java, JavaScript, PHP, Python, Perl, Ruby, Go, Lua, Groovy, PowerShell, BAT/CMD, BASH/SH, F# Script, F# (.NET Core), C# Script, C# (.NET Core), VBScript, TypeScript, CoffeeScript, Scala, Swift, Julia, Crystal, OCaml Script, R, AppleScript, Elixir, Visual Basic .NET, Clojure, Haxe, Objective-C, Rust, Racket, AutoHotkey, AutoIt, Kotlin, Dart, Free Pascal, Haskell, Nim, D, が特に設定せずに使用可能です、他の言語もコマンドを設定すれば可能です。

- 投稿日:2020-12-04T20:35:26+09:00

Garmin Connectから自分のデータを取得する~ランサムウェアへの超個人的抵抗~(その2)

本記事は、株式会社ピー・アール・オーアドベントカレンダーの5日目です。

実際に作っていきましょう

前回は、やりたいことと方針のみグダグダと書いてしまいましたが。今回からはいよいよ実際の機能を作っていきたいと思います。

今回のゴール

Garmin Connectから取得可能なデータのうち、日々の活動記録の方をChrome拡張からダウンロードできるようにしてみます。なぜ日々の活動記録を選んだかというと、こっちの方がURLに日付が含まれるため、自動でURLを作るのが楽だからです。もう一方のアクティビティはアクティビティID取得したりしないといけないんで、そっちは追々追加します。

そしてダウンロードする際の要件はなんとなく以下で考えてみました。

- 拡張機能独自のメニューを持つ

- メニューでは以下を設定可能にする

- ダウンロードON/OFF

- 日時(いつからのデータをダウンロードするか?)

- ダウンロード場所を指定させる

- ダウンロード中もブラウザで他の作業が可能なようにする(バックグラウンドでDLは行う)

- サーバ負荷を避けるために、一定間隔でのDLを行う

- いつまでDLしたかを記録しておき、途中で中断してもそこから再開できる

何はなくともChrome拡張のひな型を作る

Chrome拡張、何気に作るのは初めてです。

例によって例のごとく、Qiitaで参考になりそうな記事を探しながら進めていきます。

タグ:chrome-extensionで690記事(2020/12/4時点)もあるので選り取り見取りといったところです。manifest.json

とりあえず、一番最初は以下のようなシンプルなものにしてみました。

manifest.json{ "name": "Garmin Connect Downloader", "version": "1.0", "description": "Download all activities and healthcare original data", "permissions": ["declarativeContent", "storage"], "background": { "scripts": ["background.js"], "persistent": false }, "page_action": { "default_popup": "popup.html", "default_icon": { "32": "images/get_started32.png" } }, "manifest_version": 2 }permissionsは、とりあえずgarmin connectのページでのみ本拡張機能を有効にしようかと思いdeclarativeContentを、設定値の保存用にstorageをチョイスしてみました。

あと、background.jsはバックグラウンドでのDL処理を行う場として、

page_actionは拡張機能のメニューとして定義しています。popup.html

popup.htmlに、あらかじめ設定として必要なものをUIとして入れておきます。

コメントアウトしている個所は今回は実装しない予定のものです。popup.html<!DOCTYPE html> <html> <head> <script src="lib/jquery-3.5.1.min.js"></script> <link href="styles/datepicker.css" rel="stylesheet"> <link href="styles/popup.css" rel="stylesheet"> <script src="lib/datepicker.js"></script> </head> <body> <div class="whole-content"> <!--<button id="changeColor"></button>--> <h2>Garmin Connect Downloader</h2> <div> <div class="item"> <span>Download after this date</span> <input type="text" class="startDate" data-toggle="datepicker"> </div> <!-- <div class="item"> <div>Download data</div> <label>Activity</label><input type="checkbox" class="checkActivity"> <label>Healthcare</label><input type="checkbox" class="checkHealthcare"> </div> </div> --> <!-- <div class="item"> <span>Download interval (seconds)</span> <input type="text" class="intervalTime" value="1"> </div> --> <div class="item"> <span>Download Directory</span> <input type="text" class="dlDirectory"> </div> <div class="item"> <span>Open Garmin Connect</span> <div> <a href="https://connect.garmin.com/modern/">Garmin Connect</a> </div> </div> <div> <p class="toggle-title">download</p> <div class="toggle-switch"> <input id="toggle" class="toggle-input" type='checkbox' /> <label for="toggle" class="toggle-label"> <span></span> </div> </div> </div> <script src="popup.js"></script> </body> </html>なお、画面中DL状態を表すためにトグルスイッチを付けたくて、以下の記事を

丸パクリ参考にさせていただいて実現しました。ありがとうございます。

CSSで作るToggle Switchを学んだのでさっそく作ってみた一つ一つ作っていきます。

設定画面の実装

値の出し入れのところから作っていきましょう。

Chrome Extension APIの、chrome.storage.sync.setおよびchrome.storage.sync.getを使って実現できそうです。popup.js// Save startDate to local storage $('[data-toggle="datepicker"]').change(function(){ var date = $(this).val(); chrome.storage.sync.set({start_date: date}, function() { console.log(date); }); }); // Save directory to local storage $('.dlDirectory').change(function(){ var directory = $(this).val(); chrome.storage.sync.set({directory: directory}, function() { console.log(directory); }); }); // Restore chrome.storage.sync.get('start_date', function(data) { $('[data-toggle="datepicker"]').val(data.start_date); }); chrome.storage.sync.get('directory', function(data) { $('.dlDirectory').val(data.directory); });こんな感じですね。

トグルスイッチ変更時のイベントハンドラ

イベントハンドラで処理のとっかかりを作ります。

popup.js// Toggle changed $(".toggle-input").click(function toggleHandler(e) { console.log('handle on'); var toggled = $(this).prop('checked'); // Set params to storage chrome.storage.sync.set({isStart: toggled}, function() { console.log('isStart ' + toggled); }); }); // Restore chrome.storage.sync.get('isStart', function(data) { $('.toggle-input').prop('checked', data.isStart); });これで、設定画面から登録した値と、トグルスイッチのイベントを受け取れるようになりました。

カレンダコントロールの導入

日付入力があるので入れましょう(入れました)。

popup.html(抜粋)<!DOCTYPE html> <html> <head> <script src="lib/jquery-3.5.1.min.js"></script> <link href="styles/datepicker.css" rel="stylesheet"> <link href="styles/popup.css" rel="stylesheet"> <script src="lib/datepicker.js"></script> </head>popup.js(抜粋)// DatePicker $('[data-toggle="datepicker"]').datepicker({ format: 'yyyy-mm-dd' });backgroundの実装

page側はほぼできたので、実際のダウンロード処理周りを作っていきます。

まず一番重要なのは、どうやってDLするか?です。単に指定のURLをwindow.openするだけでもDLはできましたが、一瞬ウインドウが開かれてしまうのがイケてない感じなので却下です。

調べてみたところ、やはりChrome Extension APIのchrome.downloads.downloadが使えそうでしたので調べてみましたところ、一つだけ残念な点が。。。

はい。完全パスはダメよって言われちゃってますね。'..'も封じられているのでディレクトリトラバース的なやり方も駄目のようです。任意ディレクトリを本拡張機能の中だけで指定することはできなそうです(APIマニュアル見る前から薄々気づいてはいました。そりゃそうだ)。

まあ仕方ないので、保存場所は相対パスでのみ選べるようにはしておきましょう。次に、定期実行処理ですが、はじめはsetTimeOutでの実装を考えていたんですが、こちらも調べてみたところ便利そうなAPIがあったのでそっちを使うことにしました(chrome.alarms.onAlarm.addListener)。

定期実行とダウンロード処理を組み合わせたのが以下コードです。

background.js/** * Set alarm when installing extension */ chrome.runtime.onInstalled.addListener(function (details) { console.log(details.reason); chrome.alarms.create("dl_fire", { "periodInMinutes": 1 }); }); /** * Set alarm for regular download in the background. */ chrome.alarms.onAlarm.addListener(async function (alarm) { let _isStart = await getLocalStorageVal('isStart'); if (_isStart.isStart && alarm.name == "dl_fire") { let _startDateString = await getLocalStorageVal('start_date'); var start = moment(_startDateString.start_date); //Download until yesterday var yesterday = moment().subtract(1, 'd'); if(yesterday.isAfter(start)) { var urlDate = start.format('YYYY-MM-DD'); var url = 'https://connect.garmin.com/modern/proxy/download-service/files/wellness/' + urlDate; var _dir = await getLocalStorageVal('directory'); chrome.downloads.download({ url: url, filename: _dir.directory + urlDate + '.zip' }); start = start.add(1, 'd'); chrome.storage.sync.set({start_date: start.format('YYYY-MM-DD')}, function() { // Save next date to local storage }); } } });アラームのセットをchrome.runtime.onInstalledでやってますが、これはこのタイミングで実行しないとアラームがうまく発火してくれなかったためです。本当にそうなのか?はまだ調べてないのでわかりません。

本当はDL間隔も設定画面で任意に変更したいので、こちらの問題についてはその時が来たら取り雲くことになるでしょう(なので今は塩漬け)。

ダウンロードしたら、次の取得日時をchrome.storage.sync.setでローカルストレージを更新するようにしました。お手軽対応ですが、一応一旦停止した後後日再取得もできるようにしています。

また、上記コードの中で呼び出しているgetLocalStorageValというかっちょ悪い名前のメソッドは、ローカルストレージからの値読み出しでawaitさせるためだけのメソッドです。

awaitさせないで書こうとすると当然コールバック地獄が待ってますので、いわゆる必要悪というやつです(違う)。background.js/** * Get from local storage * @param {String} key */ async function getLocalStorageVal(key) { return new Promise((resolve, reject) => { try { chrome.storage.sync.get(key, function(value) { resolve(value); }) } catch (ex) { reject(ex); } }); }そうそう。chrome.alarms.onAlarmとchrome.downloads.downloadの利用にあたってはmanifestの"permission"に追加が必要でした。あとついでに、javascriptでの日付演算なんてかったるくてやりたくなかったのでmoment.jsも組み込みました。なのでmanifest.jsonは以下のようになりました。

background.js{ "name": "Garmin Connect Downloader", "version": "1.0", "description": "Download all activities and healthcare original data", "permissions": ["activeTab","declarativeContent", "storage", "downloads", "alarms"], "background": { "scripts": ["lib/moment.min.js", "background.js"], "persistent": true }, "page_action": { "default_popup": "popup.html", "default_icon": { "32": "images/get_started32.png" } }, "icons": { "48": "images/get_started48.png" }, "options_page":"option.html", "manifest_version": 2 }さあこれで最低限の実装ができました。

実際にChromeに組み込んで動かしてみます。

chrome://extensionsを開き、「パッケージ化されていない拡張機能を読み込み」からソースディレクトリを指定します。

ちなみに、ここで「バッググランドページ」を開くとbackground.jsで出したconsole.logなどが見れるようになります(私は途中で気づきました)。たぶん・・・常識ですね。

拡張機能の設定画面はこんな感じ。まあ気の抜けた感じです。トグルスイッチだけ完成度高くて逆に変という・・・

アラームで設定した間隔(今回は1分)で、Garmin Connectからダウンロード開始されます。

バックグラウンドなのでQiitaを書きながらでも大丈夫w

まとめ

とりあえずChrome拡張初心者が1パス通すところまではできました。

これを励みに残りの機能も作っていきたいと思います。

(あ、この一連のシリーズは弊社のAdvent Calendarで誰も記事をエントリしてない日用のピンチヒッターとして用意したものですので、他に書く人がいた場合は永遠に続きがないかもしれません。あと筆者が飽きた時なども同様)

- 投稿日:2020-12-04T19:54:42+09:00

[VSCode] javascriptのSnippet作成

Snippet作成

1.[歯車マーク]-[User Snippets]-[javascript]を選択

2.Snippet登録

{ "Print to console": { "prefix": "test", "body": [ "console.log('${1|おはよう,こんにちは,こんばんは|}');", "$0" ], "description": "Log output to console" } }Snippet利用

1.prefixに設定した文字を入力

Snippet削除

Macの場合

cd ~/Library/Application\ Support/Code/User/snippets/ rm javascript.json

- 投稿日:2020-12-04T19:49:55+09:00

enebular x 導電布で空席を検知する

この記事は2020年12月1日に開催された 【オンライン】enebular developer meetup で発表した内容をベースにしています。

はじめに

UXデザイナーの どたてつや です。

普段はUI設計やUX開発などの仕事の傍ら、趣味でプロトタイプなどを作ったりしています。

先日、Eテキスタイルを使ったインプットモジュール「nüno」をnanbwrks さんと作りました。

nünoの最新バージョンはver.2ですが、

今回は余ってるnüno ver.1を使用しての空席通知システムを作ってみました。nünoについては2018年12月の記事「enebularで布センサーからLINEに通知できるようにしたよ」も参考にしてください!!

できるもの

最終的にできるものの動画はこちらです

nunoのデモ! #enebular pic.twitter.com/G7WTTFYqt4

— 野良ハック(ざっきー) (@Zakkiea) 2020年12月1日わかりづらいですが、一番右下の座布団が黄色になっていますね。(なっています!)

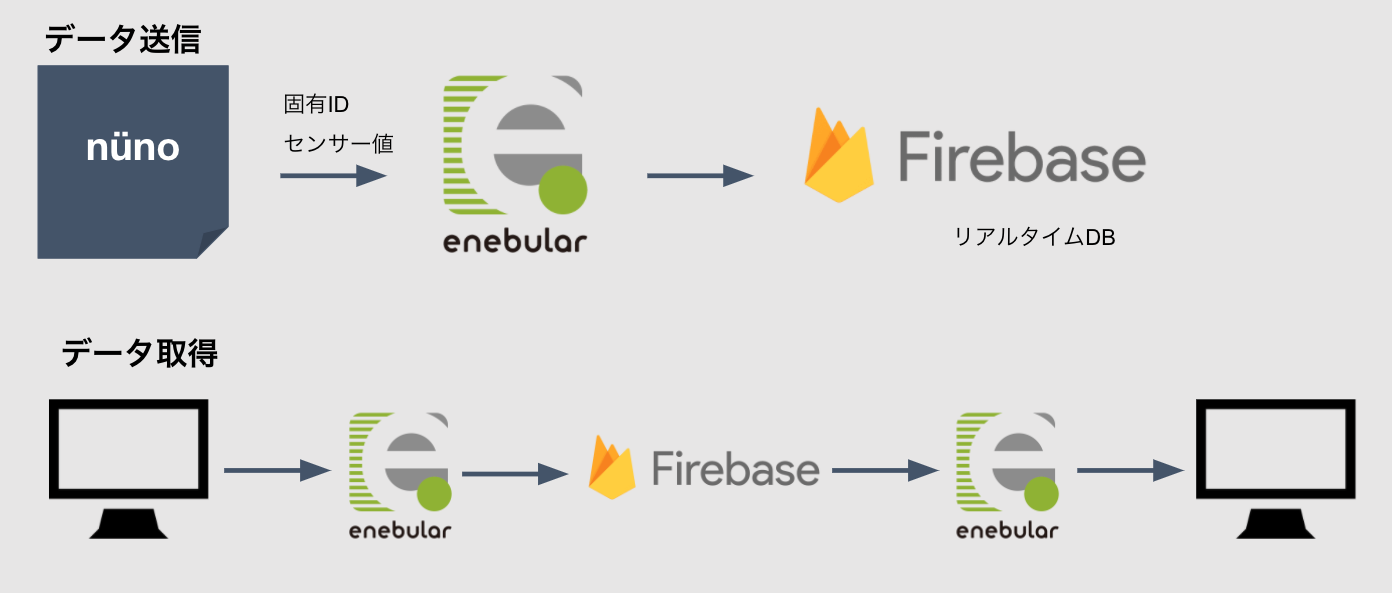

こちらについてご説明します。全体の構成

構成として空席データ送信はnünoからM5Stack経由でWifiを使用してenebularに接続、

enebularからFirebaseへ検知情報を送っています。そして空席情報を表示するためのデータ取得はPC(スマホ)からenebularにリクエストを送信、

enbularがFirebaseからデータ尾を取得し、PCへ空席情報を表示する、という流れです。ハードウェア

無印良品の座布団にnünoを接続し、M5Stack Core2を使用しています。

M5Stack Core2とnünoの通信はI2Cを使用しています。Arduino

まずはArduinoから

また、 nünoではMTCH6102という静電タッチセンサをつかっているので、

プログラムと同じ階層にこちらから借りてきた

- MTCH6102.h

- MTCH6102.cpp

を利用させてもらっています。#include <M5Core2.h> #include <Arduino.h> #include <Wire.h> #include "MTCH6102.h" #include <WiFi.h> #include <HTTPClient.h> #include <Arduino_JSON.h> #define ADDR 0x25 #define ScreenWidth 320 #define ScreenHeight 240 MTCH6102 mtch = MTCH6102(); const int len = 8;//感知ポイント数 int nuno_mode = 2; int cnt; //ループ用変数 uint32_t chipId = 0; const bool ONLINE = true;//オンラインモード const char* WIFI_SSID ="SSID"; const char* WIFI_PASSWORD = "PASSWORD"; const char* POST_URL = "URL"; WiFiClient client; void setup() { delay(1000); // Initialize the M5Stack object M5.begin(); //M5.Power.begin(); M5.Lcd.fillScreen(TFT_BLACK); Serial.begin(115200); //mtch6102 mtch.begin(ADDR); delay(100); mtch.writeRegister(MTCH6102_NUMBEROFXCHANNELS, 0x08); mtch.writeRegister(MTCH6102_NUMBEROFYCHANNELS, 0x03);//最低3点必要なため mtch.writeRegister(MTCH6102_MODE, MTCH6102_MODE_FULL); mtch.writeRegister(MTCH6102_HORIZONTALSWIPEDISTANCE, 0x04); mtch.writeRegister(MTCH6102_MINSWIPEVELOCITY, 0x02); mtch.writeRegister(MTCH6102_TAPDISTANCE, 0x02); mtch.writeRegister(MTCH6102_SWIPEHOLDBOUNDARY, 0x04); mtch.writeRegister(MTCH6102_BASEPOSFILTER, 0x00); mtch.writeRegister(MTCH6102_BASENEGAFILTER, 0x00); mtch.writeRegister(MTCH6102_CMD, 0x20); delay(500); //chipID for(int i=0; i<17; i=i+8) { chipId |= ((ESP.getEfuseMac() >> (40 - i)) & 0xff) << i; } Serial.print("chip Id:"); Serial.println(chipId); //WIFI if (ONLINE) { WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.disconnect(true); delay(1000); WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); Serial.println("connecting"); M5.Lcd.print("========== WIFI connecting ==========\n\n"); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("."); delay(500); Serial.print(WiFi.status()); Serial.print(","); } Serial.println(); Serial.print("connected: "); Serial.println(WiFi.localIP()); M5.Lcd.print("========== WIFI connected ==========\n\n"); } } const int log_max = 10; JSONVar move_log; int move_current = 0; //動作ログ送信 void SendLog() { if (!ONLINE) return; if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) return; HTTPClient http; Serial.print("[HTTP] begin...\n"); http.begin(POST_URL); //HTTP http.addHeader("Content-Type", "application/json"); String jsonString = JSON.stringify(move_log); int httpCode = http.POST(jsonString); http.end(); } void loop() { M5.update(); M5.lcd.clear(); M5.Lcd.setCursor(0, 70); byte data; int sensVals[len]; for (int i = 0; i < len; i++) { data = mtch.readRegister(MTCH6102_SENSORVALUE_RX0 + i); sensVals[i] = data; M5.Lcd.fillRect(30 + (i * 35), ScreenHeight - 20, 30, 10, TFT_BLACK); M5.Lcd.setCursor(30 + (i * 35), ScreenHeight - 20); M5.Lcd.print(data); } Serial.println(String(chipId)); for (int j = 0; j < len; j++) { move_log["chipId"] = String(chipId); move_log["value"][j] = sensVals[j]; Serial.print(sensVals[j]); Serial.print(","); } Serial.println(); //ログ投げる M5.Lcd.setCursor(0, 70); //背景ライン for (int i = 0; i < len; i++) { M5.Lcd.drawLine((i + 1) * 35, ScreenHeight - 40, (i + 1) * 35, 0, 0x0000cc); } for (int i = 1; i < 11; i++) { M5.Lcd.drawLine(0, i * 20, ScreenWidth, i * 20, 0x0000cc); } //グラフ線の描画 for (int i = 0; i < len + 1; i++) { float prev = 0; float current = 0; if (i == 0) { prev = 0; }else{ prev = sensVals[i - 1]; } if (i == len) { current = 0; } else { current = sensVals[i]; } M5.Lcd.drawLine(i * 35, 200 - (prev / 255) * 200, ((i + 1) * 35), 200 - (current / 255) * 200, TFT_WHITE); } SendLog(); delay(5000);//10秒に1回投げる }将来的に複数のデバイスが稼働することを想定しているので

chipId |= ((ESP.getEfuseMac() >> (40 - i)) & 0xff) << i;

ここでチップIDを取得して、どのデバイスから送信された値かを判別できるようにしています。Firebase

Firebase側ではRealtimeデータベースを使用しています。

Realtimeデータベースとしてはこちらの記事を参考にさせてもらい、設定しました。enebular

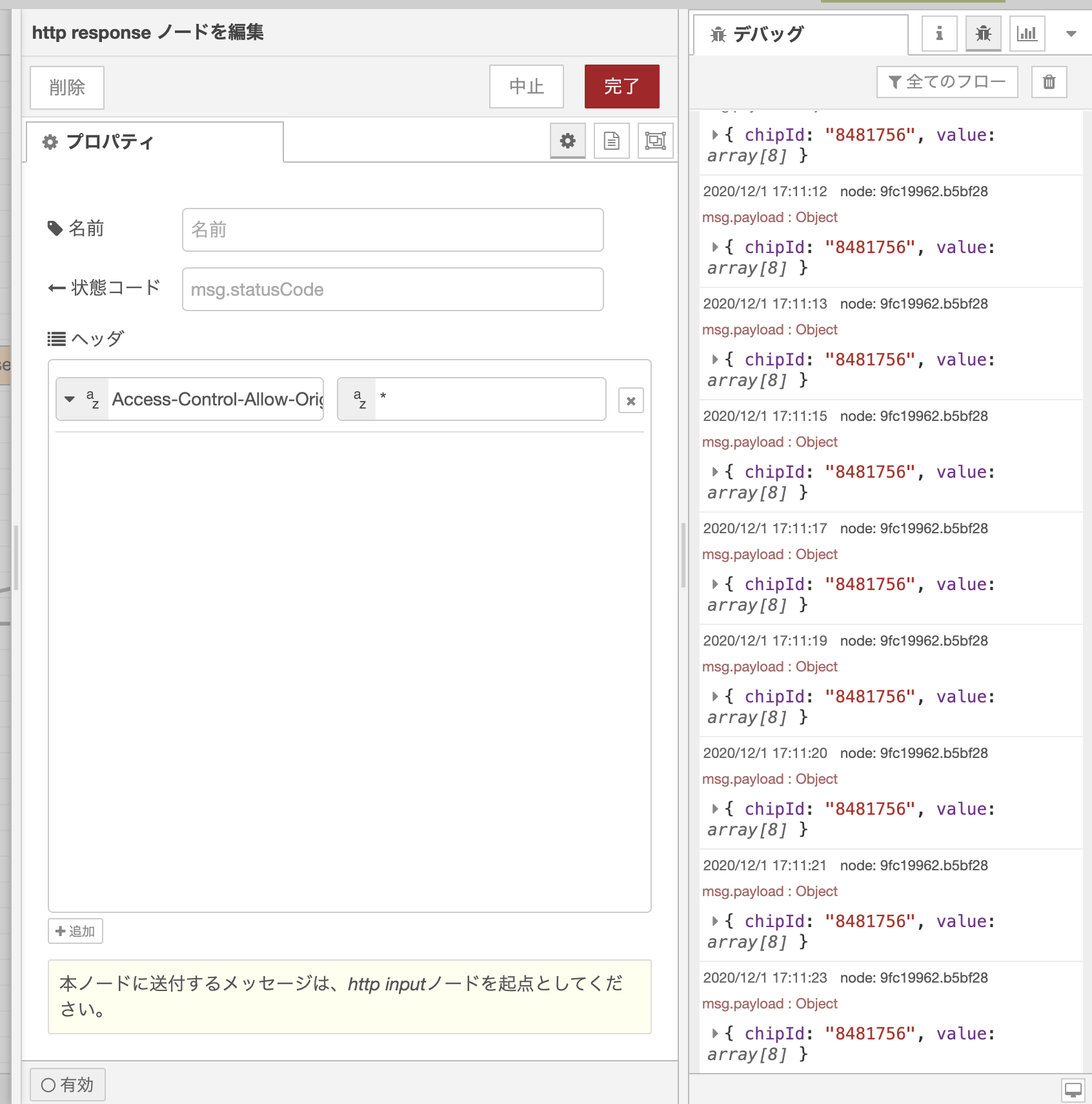

上が送信用、下が取得ようのフローです。

非常にシンプルですがFirebaseノードが便利ですぐにFirebaseとの連携が実現できました。1点つまづきポイントとして、データ取得時にCORSのエラーが表示されたので、

http responseノードにCORSのワイルドカードを設定して事なきを得ました。javascript

今回はお手軽実装なのでjQueryを使用しています。

nünoのデータは0~255の静電容量値が8点返ってくるので、

その8点のなかで1つでも150以上の値がある場合は着席状態としてseatedクラスを付与して状態を変更しています。$(document).ready(function(){ setInterval(function(){ $.ajax({ url: 'https://nuno-seat2.herokuapp.com/get-data', success: function(result) { refreshChair(result); } }) }, 1000); function refreshChair(data){ $.each(data,function(index, value){ if(index == "value"){ console.log(value); var m = Math.max.apply(null, value); if(m > 150){ $('#seat_8481756').addClass('seated'); }else{ $('#seat_8481756').removeClass('seated'); } } }); } });完成!

これで空席検知ができるようになりました。

かんたんなシステムであれば1日くらいで作れるので非常にいいですね!皆様、よいenebularライフを〜!

- 投稿日:2020-12-04T15:50:40+09:00

素数一覧を求めるワンライナー各言語まとめ

お遊び記事です.【追記】お遊びのつもりが,とても秀逸な別解がコメント欄に集まりましたので,そちらもぜひ御参照下さい.とりあえず,J言語すげえ.

アルゴリズムと実装

主に関数型リスト処理を用いて,$x$を$2〜x-1$の各整数で割った余りのリストに0が含まれていなければ$x$を素数と判定しています.このため,任意範囲の整数リスト生成(

range等),リスト各要素への関数適用(map等),リストに特定の値が含まれているかの判定(include等),条件を満たした要素のみをリストから取り出す処理(filter等)を行う関数があると,より短いワンライナーとなります.各言語での記述例

$1<n<100$の$n$について素数判定を行った結果を表示しています.どうしても長くなりがちなので,字句解析が可能な程度に空白等を詰めています.

Ruby>> ->n{(2...n).reject{|x|(2...x).map{|z|x%z}.include?(0)}}[100] => [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97]Haskell> (\n->filter(\x->not$elem 0$(\x->map(\z->rem x z)[2..x-1])x)[2..n])100 [2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97]Python>>> (lambda n:[x for x in range(2,n)if not 0 in map(lambda z:x%z,range(2,x))])(100) [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97]JavaScript> (n=>(r=>r(n).filter(x=>!(i=>r(i).map(z=>i%z).includes(0))(x)))(n=>[...Array(n-2)].map((v,k)=>k+2)))(100) [ 2, 3, //(途中結果は省略) 97 ]Scheme> ((lambda(n)(filter(lambda(x)(not(member 0(map(lambda(z)(modulo x z))(cddr(iota x))))))(cddr(iota n))))100) (2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97)備考

記事に関する補足

JavaScriptに範囲生成関数が標準で用意されていないのがちょっと意外.最近のJavaScriptでは[...Array(n).keys()].slice(s)あたりが定番の模様(コメントより).更新履歴

- 2020-12-04:冒頭にコメント欄参照の旨追記

- 2020-12-04:初版公開(Ruby,Haskell,Python,JavaScript,Scheme)

- 投稿日:2020-12-04T15:23:46+09:00

?を押したら●●が見える実装方法公開

パスワードマスキングとは...

コレですね! 言葉では説明しません。

導入することで解決することができる課題

入力ミスによる認証失敗が防げる

誤った情報を登録した場合には、ログインができなくなってしまう場合がある

パスワードを覗かれる可能性がある→セキュリティの観点で良くない

個人的見解

・ユーザーにストレスを与えない、離脱率を減らす観点で、導入するに越した事はないのではないのかという見解です。導入の為への工数も少ない為、コスパの良いユーザビリティ向上手段だと感じました。

有名企業のWEBサイトのパスワードマスキング導入有無の調査

・有名な企業のwebサイトで導入されているかを確認してみました。ザッと思いついたWEBサイトを4件調べてみたので、参考程度に実際にサイトを確認してもいいかもしれませんね。

?導入調査 (アカウント登録画面について, 2020/12/4時点)

企業名称 導入の有無 Amazon ❌ (無) ? (有) 楽天 ❌ (無) メルカリ ? (有) →4件だけの調査で一概にいえないですが、導入していない2社はどちらともECサイトなので、絶対にパスワードをチラ見させないようにしているように感じました。

導入方法 (Ruby on Rails)

※UIについては考慮しない実装になります

STEP1 ▶ type属性のinput要素を設置する

= f.password_field :password, class: "password-input"まずはtype属性のinput要素を作成してください。

classを指定して、JSで取得できるようにします。

STEP2 ▶ 目などを配置する

<div class="fas fa-eye"></div>今回はfont-awesomeを使用しました。

STEP3 ▶ Javascript実装

function PassMask() { const PasswordInput = document.querySelector('.password-input'); const PasswordEye = document.querySelector('.password-eye'); PasswordEye.addEventListener("click", () => { if(PasswordInput.type === "password"){ PasswordInput.type = "text"; PasswordEye.classList.remove("fa-eye"); PasswordEye.classList.add("fa-eye-slash"); }else{ PasswordInput.type = "password"; PasswordEye.classList.remove("fa-eye-slash"); PasswordEye.classList.add("fa-eye"); } }); } window.addEventListener('load',PassMask);ぜひ、実装してみてください。

- 投稿日:2020-12-04T14:18:01+09:00

【kintone】JavaScriptでレコード一覧をCSVファイルで出力してみよう

CSVをJavaScriptでちょっぴり柔軟に出力したい!!!

と思うことがありますよね。

今日はJavaScriptを出力する機能を作ってみましょう。

ちょっと長め&重めです?アプリの準備

kintone アプリストアから、顧客リストを「サンプルデータを含める」にチェックを付けて作成します。

JavaScript

JavaScript全体のコードはこちら

kintoneのレコード一覧CSVファイルダウンロードするスクリプトボタンをつける

こちらの記事を参考にボタンを設置します。

【kintone】アプリの「スペース」フィールドにボタンを設置するボタンの機能の中身は↓のようにしておいてください。

//ボタンをクリックしたときの動作 btn.onclick=()=>{ //CSVダウンロード dlCsv(); }encoding.js

Cybozu CDN

↓こちらを「JavaScript / CSSでカスタマイズ」の設定に追加しておきます。

https://js.cybozu.com/encodingjs/1.0.30/encoding.min.jsCSVを出力する機能を書く

↓こちらを参考にkintoneのレコードをCSVファイルに書き込むようなコードにしてみました。

解説は後述します。参考:

ファイルをダウンロード保存する方法

ブラウザからjsの配列をcsvとしてダウンロードする。

javascriptで文字コード変換// 1.CSVファイル生成用 const HEADER =['会社名','部署名','担当者名','郵便番号','TEL'];//CSVに出力したいフィールドのフィールドコード // CSVをダウンロード const dlCsv = async ()=>{ //フィールド名からCSVの文字列データを作る const setHeaderData = () => { let headerData = ''; HEADER.forEach(h => { headerData += h + ','; }); headerData += '\r\n'; return headerData; }; //レコードからCSVの文字列データを作る const recordToCsvData = records => { let rowData = ''; records.forEach(r => { HEADER.forEach(h => { rowData += r[h].value + ','; }); rowData += '\r\n'; }); return rowData; }; //URLエンコード const createDataUriFromString = str => { // 文字列を配列に変換 const array = str.split('').map(s => s.charCodeAt()); // エンコード const sjis_array = Encoding.convert(array, 'SJIS', 'UNICODE'); const uInt8List = new Uint8Array(sjis_array); return uInt8List; }; //2. CSVにしたいレコードを取得する const param_get = { app:kintone.app.getId(), //query:'出力フラグ != 1', // 絞り込みたいときはクエリを書く"出力フラグ = 0" など }; const obj_get = await kintone.api('/k/v1/records','GET',param_get); const targetRecords =obj_get.records; //3. レコード1件以上だったらCSV出力 if (targetRecords.length > 0) { //4. CSVにするテキストデータを作成 const str = createDataUriFromString( setHeaderData() + recordToCsvData(targetRecords)); //5. CSVファイル作成 const blob = new Blob([str], {type:"text\/csv"}); const url = URL.createObjectURL(blob); //6. ダウンロード処理 const a = document.createElement("a"); document.body.appendChild(a); a.download = "test.csv";//ここすきなファイル名に a.href = url; a.click(); a.remove(); URL.revokeObjectURL(url); // // 出力フラグをONにするようなコードはこのへんに // let param_records = [~,~, ~,~]; // const param_upd = { // app:kintone.app.getId(), // records:param_records, // }; // const obj_put = await kintone.api('/k/v1/records','PUT',param_upd); } }CSVダウンロードの流れ

ざっくり解説ですが、流れとしてはこの順で実行します。

- 設定の定数

- CSVにしたいレコードを取得する

- レコード1件以上だったらCSV出力するIF文(レコード無ければ終了)

- CSVにするテキストデータを作成

- CSVファイル作成

- ダウンロード処理

一つずつ見ていきます。

1.設定の定数

HEADER に、出力したいフィールドのフィールドコードを配列で書いておきます。

// CSVファイル生成用 const HEADER =['会社名','部署名','担当者名','郵便番号','TEL'];//CSVに出力したいフィールドのフィールドコード2.CSVにしたいレコードを取得する

出力したいCSVの元になるレコードを取りに行きます。

ここで、アプリに「出力フラグ」などを準備しておくと、queryに未出力のレコードを指定できたりします。

たとえばquery:'出力フラグ != 1',など・・・。

targetRecords = obj_get.records;の部分でレコードの配列が代入されます。//CSVにしたいレコードを取得する(1) const param_get = { app:kintone.app.getId(), //query:'出力フラグ != 1', // 絞り込みたいときはクエリを書く }; const obj_get = await kintone.api('/k/v1/records','GET',param_get); const targetRecords = obj_get.records;3.レコード1件以上だったらCSV出力

2.で取得したレコードが1件以上だったら出力しましょう

//レコード1件以上だったらCSV出力(2) if (targetRecords.length > 0) { ~~4.CSVにするテキストデータを作成

上の方でたくさん定義してあるCSV作成のための関数を使っています。

関数たちはこちらを参考に書いています。

参考:

ブラウザからjsの配列をcsvとしてダウンロードする。

javascriptで文字コード変換//CSVにするテキストデータを作成 const str = createDataUriFromString( setHeaderData() + recordToCsvData(targetRecords));5.CSVファイル作成

4.で作ったstrをCSV「ファイル」にします。

5.6.は↓のサイトを参考にしています。

参考:ファイルをダウンロード保存する方法//CSVファイル作成(4) const blob = new Blob([str], {type:"text\/csv"}); const url = URL.createObjectURL(blob);6.ファイルのダウンロード処理

ダウンロードするときは、aタグを隠してクリックして削除するという流れなんですね。勉強になりました。

//ダウンロード処理(5) const a = document.createElement("a"); document.body.appendChild(a); a.download = "test.csv";//ここすきなファイル名に a.href = url; a.click(); a.remove(); URL.revokeObjectURL(url);まとめ

今回はとにかくダウンロードしてみる。という仕組みを紹介しました。

工夫を加えると、「CSVファイルをダウンロードしたらフラグを立てる」というような仕組みも作れます。

コメントアウト部分も参考にされると良いかもしれません!?是非挑戦してみてくださいね^0^

以上です。

- 投稿日:2020-12-04T13:29:56+09:00

react-konvaでお絵描き

canvasを組み込んだwebサービスを作る機会があり、その際に利用したreact-konvaが使いやすかったので紹介です。

今回はreact-konvaとhookを利用して簡単なお絵描き機能を作っていきます。

以下のような感じです。

https://codesandbox.io/s/elastic-agnesi-pn76b

react-konvaとは

canvasのjsフレームワークkonva.jsを名前の通りreactで利用できるものです。

konva.jsのオブジェクトクラスがコンポーネントとして提供されています。konva.js

https://konvajs.org/docs/overview.html

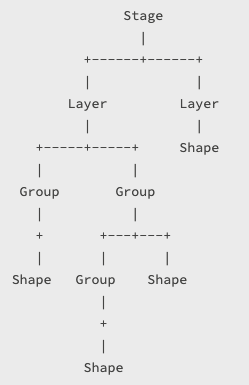

react-konvaはStageというコンポーネントを土台に、その上にいろいろな要素を載せて実装を進めていきます。

例えば、LayerコンポーネントをStage上に複数載せることで、絵を描くときにあると嬉しいレイヤー機能を簡単に実装することができます。

イメージとして以下のようなコンポーネント階層を作っていきます(公式より抜粋)

hookを使った実装ではstateにオブジェクト要素を詰め込んでいき、その内容をcanvas上に描画していきます。

canvas上に絵を描くという目的を達成するために必要な処理は大まかに以下です。

①mouseDownなどのeventに反応してstateに線の描画位置や色設定などを詰め込んでいく。

②Layerコンポーネント内でstateの値を走査し、オブジェクトを描画していく。canvasの描画内容をstateで管理できるため、すごく楽に実装を進められます。

実装イメージ(いろいろ省いて抜粋)

sample.jsconst App = () => { const [lines, setLines] = React.useState([]); const handleMouseDown = (e) => { const pos = e.target.getStage().getPointerPosition(); // mouseDownなどのeventに反応してstateに値(線の描画位置や色設定など)を詰め込んでいきます。 setLines([...lines,{points: [pos.x, pos.y], color, size} ]); }; return ( <> <Stage onMouseDown={handleMouseDown} > <Layer> {/* stateを走査して詰め込んだ値を描画していきます。 */} {lines.map((line, i) => ( <Line key={i} points={line.points} stroke={line.color} strokeWidth={line.size} tension={0.5} lineCap="round" /> ))} </Layer> </Stage> </> ); }; export default App;最後に

業務はサーバーAPI構築がメインのためReactの勉強がてらと思いreact-konvaを選んだのですが、webは技術進歩が目覚ましく、すぐに置いていかれてしまいますね、、

(記事の内容と直接関係ないのですが)特に今では当たり前のように使われているオンラインエディター(今回はCodeSandbox)が使いやすく驚きました。

- 投稿日:2020-12-04T12:56:33+09:00

C4DとThree.jsで製品の3D表示ページを開発する

完成品の表示ページ:

https://capricorncd.github.io/blog/dist/three/index.html#/ClockObj

C4D

1. C4Dモデリング

C4Dを使って製品のモデルを作成する。

ご注意:

Discの使用を避けること、ブラウザで解析できないため。

各ジオメトリをマップする必要があります。グループマップは使用しないほうがいい。

2.

*.objファイルをエクスポートするfile -> Export -> Wavefront OBJ(*.obj)ソース実装

開発環境:

Node.js/Webpack4/React16/Three.jsソース:https://github.com/capricorncd/blog/tree/master/demos/three

1. Install

# "three": "^0.120.1" npm i -S three # or yarn add three2. ソース

src/components/ClockObj/core.js

import { AmbientLight, DirectionalLight, PerspectiveCamera, Scene, WebGLRenderer } from 'three' import { OBJLoader } from 'three/examples/jsm/loaders/OBJLoader' import { MTLLoader } from 'three/examples/jsm/loaders/MTLLoader' import { OrbitControls } from 'three/examples/jsm/controls/OrbitControls' let scene, renderer /** * load resource * @returns {Promise<unknown>} */ function loadResource() { return new Promise((resolve, reject) => { const objLoader = new OBJLoader() const mtlLoader = new MTLLoader() // テクスチャファイルをロードする mtlLoader.load('static/clock.mtl', mtl => { // オブジェクトをロードする前に、まずテクスチャデータを設定します objLoader.setMaterials(mtl) // オブジェクトをロードする objLoader.load('static/clock.obj', res => { resolve(res) }, undefined, reject) }, undefined, reject) }) } /** * 初期化 */ function _init(el, obj) { // コンテナサイズを取得する // windowの場合、window.innerWidthとwindow.innerHeightで取得する const width = el.offsetWidth const height = el.offsetHeight // シーンを作成する scene = new Scene() // オブジェクトをシーンに追加する scene.add(obj) // 周囲光を作成する const ambientLight = new AmbientLight(0x666666) ambientLight.position.set(100, -100, -200) scene.add(ambientLight) // 指向性ライトを作成する const light = new DirectionalLight(0xcccccc, 1) light.position.set(2000, 1000, 1000) scene.add(light) // カメラを作成する const camera = new PerspectiveCamera(45, width / height, 1, 80000) camera.position.set(-150, -50, 300) // レンダラーを作成する renderer = new WebGLRenderer({ antialias: true }) // レンダリング領域のサイズを設定する renderer.setSize(width, height) // 背景色を設定する renderer.setClearColor(0x000000, 1) el.appendChild(renderer.domElement) const orbitControls = new OrbitControls(camera, el) orbitControls.addEventListener('change', render) function render() { renderer.render(scene, camera) } render() } /** * init */ export function init(el) { loadResource().then(res => { _init(el, res) }).catch(console.error) } /** * destroy */ export function destroy() { if (!scene || !renderer) return scene.remove() renderer.dispose() scene = null renderer = null }src/components/ClockObj/index.jsx

import React, { useEffect, useRef } from 'react' import { destroy, init } from './core' function ClockObjDemo() { const elRef = useRef() useEffect(() => { init(elRef.current) return () => { destroy() } }, []) return <main className="font-size-zero" ref={elRef} /> } export default ClockObjDemo完成品URL

https://capricorncd.github.io/blog/dist/three/index.html#/ClockObj

- 投稿日:2020-12-04T12:56:33+09:00

C4DとThree.jsで製品の3D表示ページの開発

完成品の表示ページ:

https://capricorncd.github.io/blog/dist/three/index.html#/ClockObj

C4D

1. C4Dモデリング

C4Dを使って製品のモデルを作成する。

ご注意:

Discの使用を避けること、ブラウザで解析できないため。

各ジオメトリをマップする必要があります。グループマップは使用しないほうがいい。

2.

*.objファイルをエクスポートするfile -> Export -> Wavefront OBJ(*.obj)ソース実装

開発環境:

Node.js/Webpack4/React16/Three.jsソース:https://github.com/capricorncd/blog/tree/master/demos/three

1. Install

# "three": "^0.120.1" npm i -S three # or yarn add three2. ソース

src/components/ClockObj/core.js

import { AmbientLight, DirectionalLight, PerspectiveCamera, Scene, WebGLRenderer } from 'three' import { OBJLoader } from 'three/examples/jsm/loaders/OBJLoader' import { MTLLoader } from 'three/examples/jsm/loaders/MTLLoader' import { OrbitControls } from 'three/examples/jsm/controls/OrbitControls' let scene, renderer /** * load resource * @returns {Promise<unknown>} */ function loadResource() { return new Promise((resolve, reject) => { const objLoader = new OBJLoader() const mtlLoader = new MTLLoader() // テクスチャファイルをロードする mtlLoader.load('static/clock.mtl', mtl => { // オブジェクトをロードする前に、まずテクスチャデータを設定します objLoader.setMaterials(mtl) // オブジェクトをロードする objLoader.load('static/clock.obj', res => { resolve(res) }, undefined, reject) }, undefined, reject) }) } /** * 初期化 */ function _init(el, obj) { // コンテナサイズを取得する // windowの場合、window.innerWidthとwindow.innerHeightで取得する const width = el.offsetWidth const height = el.offsetHeight // シーンを作成する scene = new Scene() // オブジェクトをシーンに追加する scene.add(obj) // 周囲光を作成する const ambientLight = new AmbientLight(0x666666) ambientLight.position.set(100, -100, -200) scene.add(ambientLight) // 指向性ライトを作成する const light = new DirectionalLight(0xcccccc, 1) light.position.set(2000, 1000, 1000) scene.add(light) // カメラを作成する const camera = new PerspectiveCamera(45, width / height, 1, 80000) camera.position.set(-150, -50, 300) // レンダラーを作成する renderer = new WebGLRenderer({ antialias: true }) // レンダリング領域のサイズを設定する renderer.setSize(width, height) // 背景色を設定する renderer.setClearColor(0x000000, 1) el.appendChild(renderer.domElement) const orbitControls = new OrbitControls(camera, el) orbitControls.addEventListener('change', render) function render() { renderer.render(scene, camera) } render() } /** * init */ export function init(el) { loadResource().then(res => { _init(el, res) }).catch(console.error) } /** * destroy */ export function destroy() { if (!scene || !renderer) return scene.remove() renderer.dispose() scene = null renderer = null }src/components/ClockObj/index.jsx

import React, { useEffect, useRef } from 'react' import { destroy, init } from './core' function ClockObjDemo() { const elRef = useRef() useEffect(() => { init(elRef.current) return () => { destroy() } }, []) return <main className="font-size-zero" ref={elRef} /> } export default ClockObjDemo完成品URL

https://capricorncd.github.io/blog/dist/three/index.html#/ClockObj

- 投稿日:2020-12-04T12:27:45+09:00

【HTML5】ガラスが割れる感じで画像を切り替えたい【JavaScript】

はじめに

ふと、画像の切り替えを「ガラスが割れる風」にしたいと思いました。

本ライブラリの使い方

imgタグのサイズは指定してください。あんまり大きくないほうが良いと思います。

borderとかは対応していません。

ES6で書いているので,IEはたぶん動かない。

Chromeで動作確認をしました。

物理現象は割と無視しています。/** * 画像をガラスが割れるように差し替える * @module destructImage * @param {object} argOption - 設定内容 * @param {HTMLImageElement} argOption.element - 画像を変更する<img>要素(省略不可) * @param {string} argOption.src - 変更する画像のパス(省略不可) * @param {number} argOption.vectorsCount - 画像の中央から伸びる線の数(整数)。8以上にしてください。8~20ぐらいが推奨。(省略時の値は14) * @param {number} argOption.velocityRate - 速度の比。大きくすると、初期速度が上がる。0.5~5.0ぐらいが推奨。(省略時の値は1) * @param {number} argOption.accelerationRate - 加速度の比。大きくすると重力加速が大きくなる。0.5~5.0ぐらいが推奨。(省略時の値は1) * @param {number} argOption.zIndex - アニメーション中に表示される<div>のzIndex。(省略時の値は0) * @param {function} argOption.finished - 処理が完了したときに呼ばれるコールバック関数。仮引数は無い。 (省略可能) * @return {number} - 0: 成功時, -1: 失敗時(処理中に呼ばれた場合) */elementに<img>を、srcに変更したい画像のパスを指定して、destructImageを呼んでください。

他のパラメータで動きを指定できます。(詳細はコメント参照)const myImage = document.getElementById('my-image') destructImage({ element: myImage, src: myImage.src.indexOf('img/src.jpg') >= 0 ? 'img/dst.jpg' : 'img/src.jpg', vectorsCount: 12, velocityRate: 1.2, accelerationRate: 0.7, zIndex: 0, finished: () => { console.log('finished'); } });ライブラリのソース

/** * 画像をガラスが割れるように差し替える * @module destructImage * @param {object} argOption - 設定内容 * @param {HTMLImageElement} argOption.element - 画像を変更する<img>要素(省略不可) * @param {string} argOption.src - 変更する画像のパス(省略不可) * @param {number} argOption.vectorsCount - 画像の中央から伸びる線の数(整数)。8以上にしてください。8~20ぐらいが推奨。(省略時の値は14) * @param {number} argOption.velocityRate - 速度の比。大きくすると、初期速度が上がる。0.5~5.0ぐらいが推奨。(省略時の値は1) * @param {number} argOption.accelerationRate - 加速度の比。大きくすると重力加速が大きくなる。0.5~5.0ぐらいが推奨。(省略時の値は1) * @param {number} argOption.zIndex - アニメーション中に表示される<div>のzIndex。(省略時の値は0) * @param {function} argOption.finished - 処理が完了したときに呼ばれるコールバック関数。仮引数は無い。 (省略可能) * @return {number} - 0: 成功時, -1: 失敗時(処理中に呼ばれた場合) */ function destructImage(argOption) { if(!argOption || !argOption.element) { throw 'argument is invalid.' } // 対象の<img> const img = argOption.element; if(typeof img.destructImageFlag !== 'undefined' && img.destructImageFlag) { // 処理中は何もしない return -1; } // デフォルト値を反映 const option = Object.assign({ vectorsCount: 14, velocityRate: 1, accelerationRate: 1, zIndex: 0, finished: null }, argOption); // 画像の矩形を計算する const rect = img.getBoundingClientRect(); // 処理中のフラグを立てる img.destructImageFlag = true; const imgSrc = img.src; // 変更前のsrcを退避 //img.src = option.src; // 画像のサイズを求める const size = { width: rect.width, height: rect.height }; // 枠を作成する const frameElm = document.createElement('div'); frameElm.style.position = `absolute`; frameElm.style.zIndex = `${option.zIndex}`; frameElm.style.left = `${rect.left}px`; frameElm.style.top = `${rect.top}px`; frameElm.style.width = `${rect.width}px`; frameElm.style.height = `${rect.height}px`; frameElm.style.clipPath = `polygon(0px 0px, ${rect.width}px 0px, ${rect.width}px ${rect.height}px, 0px ${rect.height}px)`; frameElm.style.overflow = `hidden`; // 枠をbodyに追加 document.body.appendChild(frameElm); // ポリゴングループを作成する const groups = getPolygonGroups(option, size); // ガラスの破片を作成する groups.forEach((group, i) => { group.forEach((polygon, j) => { // <img>を作成 const imgElm = document.createElement('img'); imgElm.src = imgSrc; imgElm.style.position = `absolute`; imgElm.style.left = `0px`; imgElm.style.width =`${rect.width}px`; imgElm.style.height = `${rect.height}px`; imgElm.style.clipPath = getClipPath(groups[i][j]); imgElm.style.transformOrigin = `${polygon.quantity.g.x}px ${polygon.quantity.g.y}px`; // 枠に<img>を追加 frameElm.appendChild(imgElm); polygon.imgElm = imgElm; }); }); // option.srcを先読みする const tmpImg = new Image(); const tmpTimeoutId = setTimeout(() => { throw 'image load timeout error'; }, 10000); tmpImg.onload = () => { clearTimeout(tmpTimeoutId); img.src = option.src; requestAnimationFrame(anim); }; tmpImg.onerror = () => { clearTimeout(tmpTimeoutId); throw 'image load error'; }; tmpImg.src = option.src; let frame = 0; return 0; // 毎フレーム呼ばれる関数 function anim() { frame++; groups.forEach((group, i) => { group.forEach((polygon, j) => { const q = polygon.quantity; if(frame >= q.late) { // 位置と角度を更新 const time = frame - q.late; q.x += q.vx; q.y = q.vy * time + 0.5 * option.accelerationRate * (size.height / 480) * time * time; q.r += q.vr; } // <img>の表示を変更 polygon.imgElm.style.left = `${q.x}px`; polygon.imgElm.style.top = `${q.y}px`; polygon.imgElm.style.transform = `rotate3d(${q.xaxis}, ${q.yaxis}, ${q.zaxis}, ${q.r}rad)`; }); }); if(checkFinished(groups, size)) { groups.forEach((group, i) => { group.forEach((polygon, j) => { polygon.imgElm.remove(); }); }); frameElm.remove(); if(option.finished) { delete img.destructImageFlag; option.finished(); } } else { requestAnimationFrame(anim); } } // 終了判定 // Y+方向のみで判断する(回転していない状態で判断する) function checkFinished(groups, size) { return groups.every(group => group.every(polygon => { return polygon.every(pos => polygon.quantity.y - pos.y > size.height); }) ); } // 重心、初速度、初期位置からの相対位置、回転軸(保留)、角速度(保留)を求める // 割と雑に決める(基本的に中心に近いものが大きく動くようにする) function addGroupQuantities(option, size, groups) { const c = { x: size.width / 2, y: size.height / 2, }; const xRate = size.width / 720, yRate = size.height / 480; groups.forEach((group, i) => { group.forEach((polygon, j) => { // 重心を求める const g = getGravity(polygon); // 中心からの重心までの方向ベクトルを求める const v = { x: g.x - c.x, y: g.y - c.x }; // ベクトルの長さを求める const len = Math.sqrt(v.x * v.x + v.y * v.y); // 単位ベクトル化 v.x /= len; v.y /= len; // ずれ量を求める(中心からポリゴンの中心に向かってぶれる) // これが初速度となる let deltaX, deltaY; if(i === 0) {// 中心に一番近い => 大きくぶれる deltaX = option.velocityRate * xRate * rand(5, 10) * v.x; deltaY = option.velocityRate * yRate * rand(5, 10) * v.y; } else if(i === 1) {// 中心に一番近い => 大きくぶれる deltaX = option.velocityRate * xRate * rand(3, 5) * v.x; deltaY = option.velocityRate * yRate * rand(3, 5) * v.y; } else {// 中心に一番近くない => 小さくぶれる deltaX = option.velocityRate * xRate * rand(1, 2) * v.x; deltaY = option.velocityRate * yRate * rand(1, 2) * v.y; } // 遅延処理(何フレーム後に動き出すか) let late; if(i === 0) {// 中心に一番近い => 遅延あまりなし late = randInt(1, 5); } else if(i === 1) {// 中心に2番目に近い => 遅延ややあり late = randInt(8, 10); } else {// 中心に一番近くない => 遅延あり late = randInt(5, 15); } // 角速度 let vr; if(i === 0) {// 中心に一番近い => 速い vr = rand(5, 15) / 360 * Math.PI * 2; } else if(i === 1) {// 中心に2番目に近い => やや遅い vr = rand(2, 3) / 360 * Math.PI * 2; } else {// 中心に一番近くない => 遅い vr = rand(1, 2) / 360 * Math.PI * 2; } // 回転軸を決定する let xaxis, yaxis, zaxis; xaxis = v.y; yaxis = -v.x; if(i === 0) {// 中心に一番近い => 遅延あまりなし zaxis = rand(0.1, 0.2); } else if(i === 1) {// 中心に2番目に近い => 遅延ややあり zaxis = rand(0.05, 0.1); } else {// 中心に一番近くない => 遅延あり zaxis = rand(0.025, 0.05); } polygon.quantity = { g: g, x: deltaX, y: deltaY, r: 0, xaxis: xaxis, yaxis: yaxis, zaxis: zaxis, vx: deltaX, vy: deltaY, vr: vr, late: late, }; }); }); } // ポリゴンの重心を求める function getGravity(polygon) { const g = polygon.reduce((p, c) => { return { x: p.x + c.x, y: p.y + c.y }; }, { x: 0, y: 0 }); g.x /= polygon.length; g.y /= polygon.length; return g; } // クリップ用のパスを取得 function getClipPath(polygon) { let path = 'polygon(' polygon.forEach((pos, i) => { if(i !== 0) { path += ', '; } path += `${pos.x}px ${pos.y}px` }); path += ')'; return path; } // ポリゴングループ作成 function getPolygonGroups(option, size) { // canvasの中心から伸びるベクトル群を求める const vectors = getBaseVectors(option.vectorsCount, 2, 7); // canvasの中心から伸びる線分の端点群(canvasの境界上の点)を求める const ends = getLineEnds(size, vectors); // 辺を分割する(中央点とcanvasの端点も含む) const edges = getDividesEdges(size, ends, 0.95, [3, 4]); // 多角形を取得する(多角形は三角形か凸四角形となる) let groups = getPolygonGroupsNoCorners(edges); // 4隅の三角形のポリゴン群を取得する // (放射状の線がほぼ隅の点と重なる場合もあるのでその時は三角形のポリゴンが作成されないが無視してもいいかもしれない) const cornerPolygons = get4CornersPolygons(size, ends); // 4隅の三角形のポリゴン群を最後尾のグループに追加する groups[groups.length - 1] = groups[groups.length - 1].concat(cornerPolygons); addGroupQuantities(option, size, groups); return groups; } // 4隅の多角形(三角形)を取得する function get4CornersPolygons(size, ends) { // 各端の座標を求める // 上端のX const topXPositions = ends.filter(end => end.y === 0).map(end => end.x); const topMinX = Math.min(...topXPositions); const topMaxX = Math.max(...topXPositions); // 下端のX const bottomXPositions = ends.filter(end => end.y === size.height).map(end => end.x); const bottomMinX = Math.min(...bottomXPositions); const bottomMaxX = Math.max(...bottomXPositions); // 左端のY const leftYPositions = ends.filter(end => end.x === 0).map(end => end.y); const leftMinY = Math.min(...leftYPositions); const leftMaxY = Math.max(...leftYPositions); // 右端のY const rightYPositions = ends.filter(end => end.x === size.width).map(end => end.y); const rightMinY = Math.min(...rightYPositions); const rightMaxY = Math.max(...rightYPositions); // 隅毎に多角形を作成する const polygons = []; let polygon; // 左上隅 if(leftMinY !== Infinity && topMinX !== Infinity) { polygon = []; polygon.push({ x: 0, y: 0 }); polygon.push({ x: 0, y: leftMinY }); polygon.push({ x: topMinX, y: 0 }); polygons.push(polygon); } // 右上隅 if(topMaxX !== -Infinity && rightMinY !== Infinity) { polygon = []; polygon.push({ x: size.width, y: 0 }); polygon.push({ x: topMaxX, y: 0 }); polygon.push({ x: size.width, y: rightMinY }); polygons.push(polygon); } // 左下隅 if(bottomMinX !== Infinity && leftMaxY !== -Infinity) { polygon = []; polygon.push({ x: 0, y: size.height }); polygon.push({ x: bottomMinX, y: size.height }); polygon.push({ x: 0, y: leftMaxY }); polygons.push(polygon); } // 右下隅 if(rightMaxY !== -Infinity && bottomMaxX !== -Infinity) { polygon = []; polygon.push({ x: size.width, y: size.height }); polygon.push({ x: size.width, y: rightMaxY }); polygon.push({ x: bottomMaxX, y: size.height }); polygons.push(polygon); } return polygons; } // 線分からポリゴンを作成する function getPolygonGroupsNoCorners(edges) { const groups = []; // edgeの配列の大きさはすべて同じになっている for(let j = 0; j < edges[0].length - 1; j += 1) { const polygons = []; for(let i = 0; i < edges.length; i += 1) { const inext = (i + 1) % edges.length, edge = edges[i], nextEdge = edges[inext]; const polygon = []; if(j !== 0) { polygon.push(edge[j]); } polygon.push(nextEdge[j]); polygon.push(nextEdge[j + 1]); polygon.push(edge[j + 1]); polygons.push(polygon); } groups.push(polygons); } return groups; } // 線分を分割する function getDividesEdges(size, ends, lenRate, divides) { const center = { x: size.width / 2, y: size.height / 2 }; // 辺を分割する const dividedEdges = ends.map(end => { const ret = []; // 単位ベクトルを求める const v = { x: end.x - center.x, y: end.y - center.y }; const len = Math.sqrt(v.x * v.x + v.y * v.y); v.x /= len; v.y /= len; let dividesSum = divides.reduce((p, c) => p + c, 0); for(let i = 0; i <= divides.length; i += 1) { if(i === 0) { ret.push({ x: center.x, y: center.y }); } else { const baseRate = divides[i - 1] / dividesSum; const rate = baseRate * rand(0.5, 1.0); const curLen = len * lenRate * rate; const prev = ret[ret.length - 1]; ret.push({ x: prev.x + v.x * curLen, y: prev.y + v.y * curLen }); } } ret.push({ x: end.x, y: end.y }); return ret; }); return dividedEdges; } // 中央からの放射状のベクトルから線分の端点を求める function getLineEnds(size, vectors) { const center = { x: size.width / 2, y: size.height / 2 }; const cSlope = size.height / size.width; const ret = vectors.map(v => { // ベクトルの傾きを求める let slope; if(Math.abs(v.x) > 0.0001) {// 0徐算を防ぐ slope = v.y / v.x; } else { if(v.y > 0) { slope = 100000; } else { slope = 100000; } } let ret = { x: 0, y: 0 }; if(v.x >= 0 && Math.abs(slope) < cSlope) { ret = { x: size.width / 2, y: slope * size.width / 2 }; } else if(v.x < 0 && Math.abs(slope) < cSlope) { ret = { x: -size.width / 2, y: slope * (-size.width / 2) }; } else if(v.y >= 0) { ret = { x: (1 / slope) * size.height / 2, y: size.height / 2 }; } else { ret = { x: (1 / slope) * (-size.height / 2), y: -size.height / 2 }; } // はみ出している場合は修正する if(ret.x <= -size.width / 2) { ret.x = -size.width / 2; } else if(ret.x >= size.width / 2) { ret.x = size.width / 2; } if(ret.y <= -size.height / 2) { ret.y = -size.height / 2; } else if(ret.y >= size.height / 2) { ret.y = size.height / 2; } ret.x += center.x; ret.y += center.y; return ret; }); return ret; } // 中央からの放射状のベクトルを求める function getBaseVectors(divides, base, delta) { // 中心から放射状に分割する let randVals = []; for(let i = 0; i < divides; i += 1) { randVals.push(rand(base, base + delta)); } const sum = randVals.reduce((p, c) => c + p, 0); // radに変換 randVals = randVals.map(v => Math.PI * 2 * v / sum); const ret = []; for(let i = 0, angle = rand(0, Math.PI * 2); i < divides; i += 1) { if(i !== 0) { angle += randVals[i - 1]; } ret.push({ x: Math.cos(angle), y: Math.sin(angle) }); } return ret; } // 乱数作成 function rand(min, max) { if(!min && !max) { return Math.random(); } else { return min + Math.random() * (max - min); } } // 整数の乱数作成 function randInt(min, max) { return Math.floor( Math.random() * (max + 1 - min) ) + min ; } }最後に

多分webGLで3dでやったほうが良いと思う。(three.jsとかつかって)

ご自由にお使いください。

バグがあったら直して使ってください。

- 投稿日:2020-12-04T10:01:54+09:00

ApolloServerでGraphQLを体験する

はじめに

この記事は2020年のRevCommアドベントカレンダー5日目の記事です。4日目はmiyさんの「AGI(Asterisk Gateway Interface)を使って内線電話からPythonスクリプトを実行する」でした。

こんにちは。RevCommでエンジニアをしている酒井です。

業務ではWebアプリケーションのフロントエンドバックエンド両方担当しており、よく触るのはnodejs、たまにpythonといった感じです。

業務でGraphQLを扱っており「便利だなーすごいなー他の人にも触って欲しいなー」と思ったのですが、とりあえず内容読んでコピペして動くようなチュートリアルが少ないなと感じたので書いてみます。とりあえずやってみましょう

「とりあえず動くぜすごい!」を目標にしているので詳しい説明はすっ飛ばして進みます。「ここどう動いてるの?」「こういうことできないの?」と疑問が多々出てくると思いますが、そういった物は公式ページを参照してください。

サーバー構築〜query実行まで

この項はほぼ公式のチュートリアルと同じ流れですのでそちらも参照ください。

適当なディレクトリを作成してから

npm init --yes npm install apollo-server graphql touch index.js作成された

index.jsに以下を貼り付けindex.jsconst { ApolloServer, gql } = require('apollo-server'); // GraphQLスキーマの定義 const typeDefs = gql` type Book { title: String author: String } type Query { books: [Book] } `; // queryで取得するデータ const books = [ { title: 'The Awakening', author: 'Kate Chopin', }, { title: 'City of Glass', author: 'Paul Auster', }, ]; // フィールドのデータを返す関数(リゾルバ) const resolvers = { Query: { books: () => books, }, }; const server = new ApolloServer({ typeDefs, resolvers }); server.listen().then(({ url }) => { console.log(`? Server ready at ${url}`); });これでもう動くようにはなっています。

node index.js

http://localhost:4000/にアクセスすると以下の画面が表示されるはずです。

これはApolloServerにホストされたプレイグラウンドです。ここからクエリを発行して結果を受け取ることができます。入力補完が効いたり、自動でqueryを書き起こしておいてくれたりとなかなか便利です。(もちろん無効にしてプレイグラウンドにアクセスできないようにすることもできます)

左側にqueryを書いて、真ん中の再生マークをクリックすれば右側に結果が表示されます。簡単です。

試しに以下を左側に入力してみましょうquery { books { title author } }二冊の本の情報が返ってきたはずです。

queryはRESTAPIでいうとGETにあたります。ここでは全ての本の情報を取得する処理になっていますが、queryに引数を入れることもできます。mutation

データの取得をできたので次は更新です。GraphQLではデータ更新系の物はmutationに記述します。createもupdateもdeleteも全部mutationです。

この項では本の追加と削除の処理を追加していきます。

(ちなみにここからは公式のチュートリアルにはない内容になってきます)まずGraphQLスキーマを次のように書き換えます

const typeDefs = gql` type Book { title: String author: String } type Query { books: [Book] } type Mutation { addBook(title: String!, author: String): Book deleteBook(title: String!): Boolean } `;

addBookとdeleteBookが追加されました。

次にリゾルバを書き換えます。const resolvers = { Query: { books: () => books, }, Mutation: { addBook: (parent, args, context, info) => { books.push(args); return args; }, deleteBook: (parent, {title}, context, info) => { const bookIndex = books.findIndex(item => item.title == title); if (bookIndex == -1) { throw new ApolloError('book not found', 'NOT_FOUND'); } books.splice(bookIndex, 1); return true; } }, };最後に最初の行を変更します。

const { ApolloServer, ApolloError, gql } = require('apollo-server');これで本の追加と削除ができるようになっているはずです。

以下をプレイグラウンドに入力してみましょう。mutation { addBook(title: "hoge", author: "hogehoge") { title author } }追加した本の情報が返ってきたかと思います。

次に前の項で使った本を取得するqueryを実行してみてください。返ってくる本の情報が三冊に増えているはずです。追加ができたので削除をしてみましょう。

mutation { deleteBook(title: "City of Glass") }実行後、再度本を取得すると、"City of Glass"が削除されていることが確認できると思います。

(存在しない本を削除しようとするとエラーが返ってくるはずです)subscription

subscriptionは簡単にいうと変更検知の機能です。今まで使っていた例でいうと、mutationで本が追加されたり削除されたりあるいは更新されたのをリアルタイムに知ることができます。とても便利。いちいちqueryせずにすみますやったね。

とっても便利なのですが、queryやmutationと少し書き方違うのでハマりどころだったりします。ここでは出来上がったコードをお見せしますが、もし皆さんがご自分で勉強するときはしっかりとドキュメント読み込むことをお勧めします。今回は書き換わっている箇所が多いので一気にドンといっちゃいます。