- 投稿日:2020-12-04T23:03:11+09:00

既存の Amplify App をモノレポに対応させる

この記事はAWS Amplify Advent Calendar 2020 4 日目の記事となります。

はじめに

今年はじめより、Amplify Console がモノレポに対応しました。

モノレポ対応について公式のドキュメントはありませんが、こちらのブログ記事に作成方法について記述があります。ただ、このブログ記事には、既存の

Amplify Appをモノレポ化する方法について触れられていません。

(この記事では、Amplify Console 上で作成したアプリのことを、Amplify Appと呼ぶことにします)

(アプリを作り直せばいい話かもしれませんが、Ci/CD の関係上別アプリを作成するのは高コストでした)また、こちらのbuild-settingsで一部モノレポについて触れられてはいますが、内容が不十分だったり、間違っていたりしています。

(2020/12/04 時点。修正依頼は出したので、そのうち直るかもしれません)今回そのあたりを設定する機会があったので、備忘を兼ねて残しておきます。

前提

- 以下のようなリポジトリがあるものとする

repo ├── app1 └── app2

- 上記の App1 について、既に

Amplify Appが存在するものとする- 2.の

Amplify Appのbuild settingsのApp build specificationが以下のようになっているversion: 1 frontend: phases: preBuild: commands: - cd app1 - npm ci build: commands: - npm run build artifacts: baseDirectory: app1/build files: - "**/*" cache: paths: []対応方法

※amplify.yml を使用しているか否か、で対応が少し変わります。

amplify.yml を使用していない場合

applicationsでモノレポであることを明記appRootでビルドするディレクトリを指定具体的には、

App build specificationが以下のようになります。version: 1 applications: - frontend: phases: preBuild: commands: - npm ci build: commands: - npm run build artifacts: baseDirectory: / files: - "**/*" cache: paths: [] appRoot: app1amplify.yml を使用している場合

amplify.yml はルートディレクトリに設置する必要があります。

そのため、app1 と app2、2 つのプロジェクトのビルド手順を amplify.yml に記入する必要があります。version: 1 applications: - frontend: phases: preBuild: commands: - npm ci build: commands: - npm run build artifacts: baseDirectory: / files: - "**/*" cache: paths: [] appRoot: app1 - frontend: phases: preBuild: commands: - npm ci build: commands: - npm run build artifacts: baseDirectory: / files: - "**/*" cache: paths: [] appRoot: app2次に、各

Amplify AppのApp build specificationに以下を設定します。

これにより、それぞれのAmplify Appが app1, app2、どちらに対応しているか AWS が判断することができます。version: 0.1 applications: - appRoot: app1version: 0.1 applications: - appRoot: app2注意点

スラッシュは必要ない

こちらのドキュメントには

appRoot: /react-appのようにディレクトリ名の先頭にスラッシュをつけています。同じようにスラッシュをつけて実装しても満足に動作しなかったので AWS に問い合わせたところ、スラッシュをつけると正しく認識されない、とのことです。

よって、appRootに指定するディレクトリの先頭にはスラッシュをつけないのが正しいです。

(ドキュメントもそのうち修正されるとのこと)

App build specificationが常にamplify.ymlで上書きされるわけではない今まで、amplify.yml が存在する場合は

App build specificationに設定された値が上書きされるものとばかり思っていました。

モノレポではない場合それは正しいですが、モノレポの場合は上に示したように両者を適切に設定しないと思うように動作しません。

- 投稿日:2020-12-04T23:01:54+09:00

AWS認定ソリューションアーキテクト–アソシエイト(SAA-C02)に合格した体験記

本記事の概要

AWS認定ソリューションアーキテクト–アソシエイト(SAA-C02) を受験し取得したので勉強方法を備忘録として投稿します。

AWS-SAAを受けようと思っている方や、現在勉強している方がこの記事を参考の一つにしていただけたら幸いです。使用した教材

AWS:ゼロから実践するAmazon Web Services。手を動かしながらインフラの基礎を習得

UdemyこれだけでOK! AWS 認定ソリューションアーキテクト – アソシエイト試験突破講座(SAA-C02試験対応版)

Udemy【SAA-C02版】AWS 認定ソリューションアーキテクト アソシエイト模擬試験問題集(6回分390問)

UdemyAWS Certified Solutions Architect Associate

WHIZLABSAWS Black Belt

AWSサービス別資料勉強の流れ その1

最初はAWSとはなんぞや?状態でしたので

「AWS:ゼロから実践するAmazon Web Services。手を動かしながらインフラの基礎を習得」を実施。本当にゼロからでもハンズオンを通して一般的な

VPC+EC2+ELB+RDS+Route53+S3+CloudFront+CloudWatch+IAMを学ぶことができるので初学者にはとてもオススメ。(というか、今回使用した教材はすべてオススメします。)勉強の流れ その2

その1の教材を終えたらAWSの基本的なサービスはおさえている状態になったので、次は

これだけでOK! AWS 認定ソリューションアーキテクト – アソシエイト試験突破講座(SAA-C02試験対応版)を実施。こちらの教材はより試験対策的な内容です。

といっても、以前の教材では扱われなかったサービスを学ぶことができます。

かぶる部分が多々ありますので、私は適宜飛ばしながら学習しました。こちらはかなりボリュームが多く、人によってはモチベーションを保つことが難しいかもしれません。

ちなみに私は着手してから終えるまで約1か月はかかりました。スケジューリングって大事。勉強の流れ その3

この後はひたすら問題演習です。

【SAA-C02版】AWS 認定ソリューションアーキテクト アソシエイト模擬試験問題集(6回分390問)で問題に慣れましょう。こちらの教材は6回分の問題が含まれていますが、初回は3~5割程度の得点率でした。

3週ほど回し、8割くらいとれるようになったのでもういいかな?と思いましたが、

「AWS-SAAは問題演習で解いた問題はほとんど本番では出ない」という情報がネットに沢山転がっていたので不安になり、

AWS Certified Solutions Architect Associate (WHIZLABSのコース)を追加で実施。こちらはすべて英語の教材となります。

これを機に英語を克服するのもアリかも?Google翻訳にかけてしまうのも全然アリ。

ただ、私が試した限りはちょっと問題の意図を汲み取り辛いかなと思いました。WHIZLABSのコースではセクション毎にまとめられている問題があるので、最後の総復習のような形で利用しました。

ちなみに得点率は5割~7割ほどで、試験直前の1週間でやっていたのですが「これ本番大丈夫か...?」というメンタルになりました。試験結果

受験日:2020年11月29日

スコア:722

合格ライン:720

結果:passうーん、ギリギリ!w

正直言って、自信をもって解答できた問題よりも「たぶんこっちかな~」というノリでしか選べない問題のほうが多かったです。受験してみての感想

ネットの情報通り教材で出てくる問題と本番の問題はほとんど一致しませんでした。

この試験では、体系的にAWSのサービスを理解する必要があるということですね。

単純に問題演習を通した暗記では突破できないので私のようなタイプには難しい試験でした。でも、試験としては確実にその方針のほうが良いですよね。

今後もAWS認定SysOpsアドミニストレーター–アソシエイトとAWS認定デベロッパー–アソシエイトの三冠目指して頑張ります!この記事を開いていただき、また、

ここまで読んでいただきありがとうございました。

- 投稿日:2020-12-04T22:07:06+09:00

AWSのARMチップが激速だった^^;

早くも今日二個目の投稿となりました。

Hiro_Matsunoです。

AWSアドベンドカレンダー4日目の投稿です。

PHPer&HTML5が好きな自分がなぜC#に惚れたのかを書いてました。

こちらの方も読んでやってください。いま巷で大騒ぎのApple初のARMアーキテクチャチップM1が大騒ぎになってますが。

こっちも負けてはいません。

AWSで初めてARM64でWebサーバを組んだときの顛末記です。ARMアーキテクチャーを使ってるのはAppleだけじゃないぞ。

本当はこれを声を大にして言いたかったです。

3年前から実はAWSはARMアーキテクチャーのチップを使っているので有名です。

実は二の足を踏んでいて今回M1騒ぎに乗じて使ってみることにしたのが実の真相です。

本当はもっと前から使ってみたかったんですけどw。今回使ってみてどう思ったのか

今回本当に使ってみてわかったんですが。

正直M1なんて目じゃないです。

とにかく激速でじつはWebサーバ作るのにじつはIntelだと約2時間いるんですが。

なんと45分ぐらいでほぼ動く状態にまで持ってくことができました。

これは実際に先週の金曜日の出来事です。

そこまで移行の時間がなかったんです?。

本当に日々忙しく働いていましたので。

実はPHPerとして11月から復帰したので勉強に勤しんでました^^;。Intelと比べてどう思ったのか

Intel激遅っていうのが真相です。

ARMって実はカーエレクトロニクスでは当たり前で実は前職ではARM系Linuxの大御所とお仕事ができたこともありARMのLinuxってどうなのかなと思っていました。(ドイツの某B社の男性Linuxビルダーはみんな大御所だった。喧嘩ふっかけそうになったこともありました。拙い英語で異変を伝えるのに一苦労させられました^^;。翻訳ソフトは良いのを使いましょうねw。)

予測を遥かに超えた速さにびっくりしています。

処理の速さもさながらやはり色んな要素で使っていけるいいものだなと思いました。

特に一番時間のかかる作業ほどIntelより速さが際立ってました。

だけどもうハード系Linuxはこりましたがサーバ系だったら喜んで頑張ってビルドしますよ( ͡° ͜ʖ ͡°)。

こんなに速いんだったらもっと早く使っておくんだったと反省させられましたよ。

マジで。最近MacMiniをAWSは導入したんだけど

これ思いましたがすごいと思ってます。

MacMiniをサーバにできるなんて幸せな人っているんですかね。

どんな人かあってみたい。

実際のこと言うとMacMiniが使えるようになるってことはiOS開発が実は実機いらずになるんですね。

俺は好きで二台持ちしていますが(MacBookAir2013LateとMacBookAir2018Late)。

Windows機だけしか持ってない人にはすごい朗報だと思います。

諦めなくても良くなるってことはいいことです。

どうやらそのうちM1MacMiniの導入も検討されてるようです。

実際に先行してAWSで触ってみてから購入に走れるようになるのでいい方向になったと思います。さぁそんなところで言っておきたいのは二の足踏んでるんじゃなくARMアーキテクチャをEC2で使っちゃいましょう。

明日はclouddaisukiです。

どんな事書いてくれるんでしょう。

期待してますね。

- 投稿日:2020-12-04T21:21:27+09:00

fitbitとAlexaスキルを連携させてみる

はじめに

最近fitbit versa3を買いました。心拍数や睡眠状態など色々見れて面白いです。

このモデルにはAlexaが搭載されており、音声でスキル呼び出しが可能です。

fitbitの公式Alexaスキルはすでにありますが、自分でもスマートウォッチで集めた情報を利用したスキルを作れるのか、試してみようと思います。スキル開発

概要

スマートウォッチから直接情報を得るわけではなく、fitbitのサイトからAPI経由で取得します。だいたい以下のようなイメージですね。

Alexaのアカウントリンク機能を使って、Alexaとfitbit間でID連携する形になります。fitbit側

アプリケーション登録

fitbitのdeveloperサイトから、Regiter An Appでアプリケーションを新規登録します。

特に開発者アカウント登録などしなくても、通常のfitbitアカウントで利用できるようです。

以下のようにアプリケーション設定を登録します。

項目名 登録内容 Application Name 任意のアプリケーション名 Description アプリケーションの説明 Application Website アプリケーションのWebサイト。Alexaスキルが公開されたらamazon.co.jpの該当スキルの画面を入れるのがよさそうです Organization 自身の組織名 Organization Website 組織のWebサイト Terms Of Service Url 利用規約のURL Privacy Policy Url プライバシーポリシーのURL OAuth 2.0 Application Type Client Callback URL ※後述 Default Access Type Read-Only 試験的に動かすだけであれば、OAuth 2.0 Application Type、Callback URL、Default Access Type以外はダミー値で大丈夫です。ただし、利用者に提示される内容なので、実際に公開する場合はきちんとした値を入れる必要があります。

Callback URLだけは要注意です。

fitbit側で整合性チェックをしているようで、Alexa側から渡ってくるコールバックURLと一致した値を入れておかないと、後で利用者向けの同意画面を表示するときにエラーになります。

この時点ではとりあえず何かURLを入れておき、後続の作業でAlexa側のコールバックURLが判明したら書き換えます。登録できると、以下のように各種IDや連携に必要なURLが表示されます。

ここの値は次の工程で使います。

Alexaスキル側

アカウントリンク設定

Alexa Developer Consoleでアカウントリンク設定をしていきます。

設定内容は以下です。

項目名 登録内容 Authorization Grant種別 Auth Code Grant Web認証画面のURI fitbit側の「OAuth 2.0: Authorization URI」 アクセストークンのURI fitbit側の「OAuth 2.0: Access/Refresh Token Request URI」 ユーザーのクライアントID fitbit側の「OAuth 2.0 Client ID」 ユーザーのシークレット fitbit側の「Client Secret」 ユーザーの認可スキーム HTTP Basic認証 スコープ ※後述 ドメインリスト 空でOK デフォルトのアクセストークンの有効期限 空でOK スコープには、こちらを参照してアクセス許可を与える対象を指定します。

今回は心拍数の情報を使いたいので、「heartrate」を指定します。また、このタイミングでAlexaのリダイレクト先のURLがわかりますが、

このURLと同じ値を全て、fitbit側設定の「Callback URL」に反映させておきます。

実装

ここまでの設定で、利用者側でアカウントリンク設定が済んでいれば、fitbitのAPIを呼び出すためのアクセストークンが自動的にLambdaまで渡ってくるようになります。

{ "requestEnvelope": { "version": "1.0", "session": { "new": true, "sessionId": "amzn1.echo-api.session.xxx...", "application": { "applicationId": "amzn1.ask.skill.xxx..." }, "user": { "userId": "amzn1.ask.account.xxx...", "accessToken": "xxx..." // ←☆これ } },ソース内ではアクセストークンを取得し、API仕様を確認しながら必要なAPIを呼んであげればOKです。

index.jsconst LaunchRequestHandler = { canHandle(handlerInput) { return Alexa.getRequestType(handlerInput.requestEnvelope) === 'LaunchRequest'; }, async handle(handlerInput) { // アクセストークンを取得 const token = Alexa.getAccountLinkingAccessToken(handlerInput.requestEnvelope); // fitbitのAPIを呼び出す const url = `https://api.fitbit.com/1/user/-/activities/heart/date/today/1d.json`; const headers = { Authorization: `Bearer ${token}` }; let response; try { // リクエスト実行 response = await Axios.get(url, { headers: headers }); } catch (error) { throw new Error(`get fitbit data error , url:${url} , error:${error}`); } // API呼び出し結果を利用してAlexaの応答を組み立て const restingHeartRate = response.data['activities-heart'][0].value.restingHeartRate; const speakOutput = `今日の安静時の心拍数は${restingHeartRate}です。`; return handlerInput.responseBuilder .speak(speakOutput) .withSimpleCard('測定結果', speakOutput) .getResponse(); } };今回は、心拍数を取得するheart-rate APIを呼び出し、そこから安静時の心拍数(restingHeartRate)を取り出しています。

また、このソースでは省略していますが、実際にはトークンをとれなかったときに連携設定を促す処理などが別途必要になります。こちらなどを参考に実装するのがよいでしょう。利用者から見た動き

アカウントリンク

スキルを有効にした後、Alexaアプリからアカウントリンクを行います。

fitbitにログインしていなければログインを求められ、その後心拍数データ取得の同意を確認する画面フローになります。スキル呼び出し

fitbitに向かってスキル起動をを呼びかけてみます。

出た!やった!

画面表示だけでなく、きちんと読み上げてくれます。おわりに

アカウントリンク機能を使って、fitbitとAlexaスキルを連携させることができました。

利用者ごとのトークン管理やリフレッシュなどの面倒なところをAlexaが全部やってくれるので、思っていたより遥かに簡単でした。心拍数を表示するだけであれば標準機能でも普通にできますし、fitbitの上で動くカスタムアプリを作る方法もありそうなので、あえてAlexaスキルを使う強みがあるとしたら、音声が使える点や、他の据え置きのAmazon Echoなどからも同じように呼べる点になるかと思います。

どんなスキルを作れるかはアイデア次第ですね。

- 投稿日:2020-12-04T20:39:48+09:00

[AWS] -- Architecture Supporter[2] -- Setting Local Development Environment

At first.

This content is written by AWS Beginner.

So this content is a possibility that isn't Best Practice.

Please read this content as reference information.Work on this article.

- Install "Docker" on Windows.

- Install "Visual Studio Code".

- Setup Docker.

- Setup Visual Studio Code.

- Try connecting from Visual Studio Code to Docker.

1.Install "Docker" on Windows

(1) Open the page of 「"Download for Docker Installer"」.

(2) Click 「Docker Desktop for Windows」

◆Related arcticle

- 投稿日:2020-12-04T20:18:31+09:00

Serverless Framework で SNS + Lambda の Slack 通知を簡単に作る

任意のメッセージを Slack の特定のチャネルに通知する仕組みを AWS SNS + Lambda で作ります。

- アプリケーションから任意のメッセージを通知したい

- 複数の通知先がある(Slackとメーリングリストなど)

- しかし、通知先の設定などはなるべくアプリケーションで管理したくない

こういうときに役に立つと思います

Slack APP の登録とチャネルの Webhook URL の生成(手動)

https://api.slack.com/apps?new_app=1 にアクセスして、 Workspace に Slack APP を作成します

Incoming Webhooksを選択します初期状態で Incoming Webhooks は有効になってないので、 ON にします

ON にすると Webhook を追加できるようになります

Add New Webhook to Workspaceを選択しますOAuth で権限をリクエストする画面に遷移します

Webhook でメッセージを投稿するさきのチャンネルを選択して許可しますWebhook URL が生成されました1

これは後ほど、 Serverless Framework で利用しますSample curl request も生成されています

指定したチャネルへ Webhook でメッセージ送信できるか、事前にテストしておくこともできます$ curl -X POST -H 'Content-type: application/json' --data '{"text":"Hello, World!"}' https://hooks.slack.com/services/XXXXXXXXX/XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ok%Serverless Framework で SNS + Lambda を作成する

実際にこの手順どおりに実装したリポジトリを参考に置いておきます

https://github.com/ikasam/sls-sns-lambda-to-slack

Serverless Framework のインストールとプロジェクト作成

Get started や CLI reference を見てもらうのが一番良いですが、必要なステップだけ抜粋しておきます

環境は MacOS/Linux で、言語は python3 にします

他の環境へのインストール方法や他の言語のテンプレートはドキュメントを参照してください$ curl -o- -L https://slss.io/install | bash $ sls create --template aws-python3 Serverless: Generating boilerplate... _______ __ | _ .-----.----.--.--.-----.----| .-----.-----.-----. | |___| -__| _| | | -__| _| | -__|__ --|__ --| |____ |_____|__| \___/|_____|__| |__|_____|_____|_____| | | | The Serverless Application Framework | | serverless.com, v2.6.0 -------' Serverless: Successfully generated boilerplate for template: "aws-python3" Serverless: NOTE: Please update the "service" property in serverless.yml with your service name以下のファイルが生成されます

$ git status On branch master Your branch is up to date with 'origin/master'. Changes to be committed: (use "git restore --staged <file>..." to unstage) new file: .gitignore new file: handler.py new file: serverless.yml

handler.pyの中身を見てもらえればわかりますが、固定の文字列と Lambda event を返す関数が定義されていますhandler.pyimport json def hello(event, context): body = { "message": "Go Serverless v1.0! Your function executed successfully!", "input": event } response = { "statusCode": 200, "body": json.dumps(body) } return response # Use this code if you don't use the http event with the LAMBDA-PROXY # integration """ return { "message": "Go Serverless v1.0! Your function executed successfully!", "event": event } """このままデプロイしてみましょう

$ sls deploy -v Serverless: Packaging service... ...(snip)... Serverless: Stack update finished... Service Information service: sls-sns-lambda-to-slack stage: dev region: us-east-1 stack: sls-sns-lambda-to-slack-dev resources: 6 api keys: None endpoints: None functions: hello: sls-sns-lambda-to-slack-dev-hello layers: None Stack Outputs HelloLambdaFunctionQualifiedArn: arn:aws:lambda:us-east-1:000123456789:function:sls-sns-lambda-to-slack-dev-hello:1 ServerlessDeploymentBucketName: sls-sns-lambda-to-slack-serverlessdeploymentbuck-1drc5f5y43luq ************************************************************************************************************************************** Serverless: Announcing Metrics, CI/CD, Secrets and more built into Serverless Framework. Run "serverless login" to activate for free.. **************************************************************************************************************************************動作確認もしてみます

$ sls invoke -f hello -d "{\"message\": \"This is input message.\"}" { "statusCode": 200, "body": "{\"message\": \"Go Serverless v1.0! Your function executed successfully!\", \"input\": {\"message\": \"This is input message.\"}}" }Slack 通知する Lambda の実装

handler.pyの実装

- 受け取ったメッセージを Slack API の chat.postMessage payload に変換します

- payload を先程作成した Webhook に POST すれば良いです

handler.pyimport json import urllib3 import os http = urllib3.PoolManager() def invoke(event, context): message = event['message'] payload = json.dumps({'text': message}) url = os.environ["WEBHOOK_URL"] resp = http.request('POST', url, body=payload) print({ "url": url, "payload": payload, "status_code": resp.status, "response": resp.data }) return payload

serverless.ymlの修正も必要です

handler.pyのエントリポイントの関数名をhelloからinvokeに変更したので- ついでに Lambda の関数名もいい感じの名前 (

post-to-slack) に変えておきましょうserverless.yml- hello: - handler: handler.hello + post-to-slack: + handler: handler.invoke環境変数の設定

- Webhook を環境変数として渡しますが、リポジトリには commit したくありません 1

.gitignoreしたファイルで読ませることにしますserverless.yml- # environment: - # variable1: value1 + environment: + WEBHOOK_URL: ${file(./config.json):WEBHOOK_URL}config.json{ "WEBHOOK_URL": "https://hooks.slack.com/services/XXXXXXXXX/XXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" }デプロイと動作確認

- ここまでの内容をデプロイして動作確認してみましょう

- Lambda へ渡す payload は

{"message": "Slack に投稿されるメッセージ"}という形式です

- Lambda が

event['message']で Slack に投稿するメッセージを受け取っています$ sls deploy -v $ sls invoke -f post-to-slack -d "{\"message\": \"Slack に投稿されるメッセージ\"}" "{\"text\": \"Slack \\u306b\\u6295\\u7a3f\\u3055\\u308c\\u308b\\u30e1\\u30c3\\u30bb\\u30fc\\u30b8\"}"SNS Topic 作成と Lambda Subscription の設定

serverless.ymlを少し修正するだけで、 SNS Topic と Lambda Subscription を設定できますSNS Topic のリソースを定義

serverless.ymlresources: Resources: snsTopic: Type: AWS::SNS::Topic Outputs: snsTopicArn: Description: "ARN of SNS Topic" Value: !Ref snsTopicLambda Subscription の設定

関数にイベントとして SNS Topic を紐付けます

serverless.ymlfunctions: post-to-slack: handler: handler.invoke + events: + - sns: + arn: !Ref snsTopic + topicName: snsTopicたったこれだけです

デプロイして SNS Topic と Lambda Subscription が作成されたことを確認しましょうSNS Topic からのメッセージを処理するよう、 Lambda 関数を修正

- SNS Topic はできましたが、まだ Lambda 関数が SNS Topic から送られてくる payload を解釈できていません

- AWS のコンソールなどから SNS Topic にメッセージを発行できますが、これまで使ってきた payload の形式で送ってもうまくいきません

[ERROR] KeyError: 'message' Traceback (most recent call last): File "/var/task/handler.py", line 9, in invoke message = event['message']

- SNS から送られてくる payload がどういう形で

eventに格納されているか、知る必要があります- とりあえず、関数の冒頭で

print(event)してログを見るとわかりやすいですhandler.pydef invoke(event, context): + print(event) message = event['message']

Records.0.Sns.Messageに SNS Topic 経由で送信されたメッセージの内容が格納されていることがわかりましたLambda 関数のコードを修正してデプロイしましょう

handler.pydef invoke(event, context): - message = event['message'] + message = event['Records'][0]['Sns']['Message'] payload = json.dumps({'text': message}) url = os.environ["WEBHOOK_URL"] resp = http.request('POST', url, body=payload)

- AWS コンソールから SNS 経由でメッセージを送ってみます

- JSON payload にする必要がないので、メッセージ本文をそのまま submit します

届きましたね

アプリケーションから SNS Topic にメッセージを publish する

- あとは、アプリケーションから AWS SDK で SNS Topic にメッセージを publish するだけです

- 例として、 PHP/Laravel 2 で実装するサンプルはこんな感じです

$client = App::make('aws')->createClient('sns'); $client->publish([ 'Message' => 'アプリケーションから送信するメッセージ', // REQUIRED 'TopicArn' => 'arn:aws:sns:us-east-1:000123456789:sls-sns-lambda-to-slack-dev-snsTopic-1OUEKFS94QV16' ]);応用編: 通知の環境分離

- 環境ごとに通知先を分けたいニーズはよくあると思います

- Serverless Framework は環境の概念を持っていて、環境ごとに独立したリソースをデプロイできます

通知先チャネルごとの Webhook URL の作成

冒頭で実施した Webhook URL 生成と同じ手順で、Slack App に Webhook URL を追加しましょう

serverless.ymlとconfig.jsonの修正環境ごとに読み込む

config.jsonを分けることで、環境変数の Webhook URL を切り替えられるようにしますserverless.ymlenvironment: - WEBHOOK_URL: ${file(./config.json):WEBHOOK_URL} + WEBHOOK_URL: ${file(./config.${opt:stage, self:provider.stage, 'dev'}.json):WEBHOOK_URL}config.*.json$ ls -l config* -rw-r--r-- 1 m_kanno AD\Domain Users 103 Dec 4 19:58 config.dev.json -rw-r--r-- 1 m_kanno AD\Domain Users 103 Dec 4 19:58 config.stg.jsoncommit したくないファイルの名前が変わるので、

.gitignoreの修正も忘れずに.gitignore# config -config.json +config.*.json環境ごとにデプロイする

--stageオプションでデプロイ先の環境を指定できます--stageオプションを指定しなかった場合、デフォルトでdev環境にデプロイされます

- これまでは

dev環境にデプロイさていました- デフォルトの環境は

serverless.ymlで上書きすることも可能ですserverless.yml# you can overwrite defaults here # stage: dev # region: us-east-1$ sls deploy -v --stage stgstg 環境の SNS Topic などが作成されました

メッセージを送ってみます

別の Webhook URL で指定したチャネルにメッセージが届きました

リソースの削除

- 必要なくなったら、

sls removeでリソースを削除できます- これも

--stageオプションで環境ごとに削除できます$ sls remove $ sls remove --stage stgSlack App は手動で削除してください

まとめ

- Serverless Framework を使って、Slack 通知する SNS Topic + Lambda を簡単に作れます

- 慣れればリポジトリ作成から30分くらいでできるようになります

- Seerverless Framework は関連するリソースや IAM ポリシーもざっと作ってくれるのでアプリケーション開発に集中できます

参考

- Serverless Getting Started Guid

- Serverless - AWS Lambda - CLI Reference

- chat.postMessage method | Slack

Webhook URL を公開してしまわないように注意しましょう。 Webhook URL を知っていると、その Webhook に紐付いているチャンネルにメッセージを投稿し放題になってしまいます。 ↩

サンプルコードは

aws/aws-sdk-php-laravelを利用する前提です ↩

- 投稿日:2020-12-04T19:09:39+09:00

AWS Amplify Admin UIは使いやすいのか

POLアドベントカレンダー4日目担当、ゲバラです。

先日発表されたAWS Amplify Admin UIを触ってみます。

そもそもAWS Amplifyって何?という方はこちらからどうぞAWS Amplify Admin UIとは

Amplifyのバックエンド環境をUI上で設定できる管理画面です。先日のre:Invent にて発表されました。AWSアカウントを作成しなくても管理画面専用のユーザアカウントを発行することができ、管理ハードルかなり下がりました。最初にアプリを作る場合でもデータモデリングとローカルでテストまでならAWSアカウントが必要ないそうです。AWS上にデプロイするときAWSアカウントが必要になります。

AWS Amplify Admin UIの始め方

最初からアプリを作成する場合

Amplifyが提供しているサンドボックスからアプリを作り始めることができます

https://sandbox.amplifyapp.com/getting-startedすでにアプリを作成している場合

Amplifyコンソールのメニューに「Admin UI management」が追加されており、そこからAdminUIを使用するためにOnにします

しばらく待つとバックエンド環境ごとにAdminUIのURLが発行されます。この画面からAdminUIドメインを変更したり、管理ユーザを作成することができます

感動したのはAmplify CLIもAWSアカウントが必要になくなりました。amplify pullでAdminのログイン画面に遷移しログインすることでCLIが使用することができます。実際のUI

管理画面にログインするとこんな感じ。AWSにしては見やすい。

データモデリング

前まではスキーマのコードを書いて定義していましたが、UIで定義することができます。非常に直感的に操作することができてわかりやすいです。リレーションも貼りやすい。難点は@Authのようにモデルの権限周りはどうやら設定できなかったのでここはスキーマで定義する必要がありそうです。ここはアップデートに期待です。

ユーザ・グループ管理

認証設定

こちらもわかりづらいCognaiteのUI比べ、必要な項目のみに絞られて設定しやすいUIに変わっています。OAuthやサインインのリダイレクトURLなどが設定できます。

コンテンツ管理

こちらは使ってみてませんがデータモデルのデータを編集できるコンテンツ管理が可能となりました、非エンジニアでもアプリのコンテンツをここで作成できるようになります。マークダウンで書けるとか最高。

参考:https://docs.amplify.aws/console/data/content-managementいかがだったでしょうか。バックエンド環境はCLIやコードベースで管理していたものが、UI上で管理できるようなることでますますAmplifyが使いやすくなりそうですね。広がれAmplifyの輪!!

明日はPOLのインフラ守護神@takahiro-yamadaさんです。

- 投稿日:2020-12-04T19:07:50+09:00

AWS Lambda LayerのTerraform化でハマったこと

この記事の目的

AWS Lambda LayerをTerraform化しました。

一部手間取ったので、自分と同僚用にメモを残します。まず結論

最終的に出来上がったTerraformはこちらです。

Terraform version

$ terraform version Terraform v0.12.24Layerを使用するLambda側

resource "aws_lambda_function" "main_lambda" { filename = "../../lambda_function/test_lambda/test_lambda.zip" function_name = "test_lambda" role = aws_iam_role.lambda_iam_role.arn handler = "lambda_function.lambda_handler" timeout = 30 runtime = "python3.8" layers = ["${aws_lambda_layer_version.lambda_layer.arn}"] }Layer側

resource "aws_lambda_layer_version" "lambda_layer" { layer_name = "test_layer" filename = "../../lambda_layer/test_layer/test_layer.zip" compatible_runtimes = ["python3.8"] # Lambda関数と互換性のあるruntimeを設定 source_code_hash = "${filebase64sha256("../../lambda_layer/test_layer/python.zip")}" }ハマったところ①

Layerのfilenameに設定しているzipファイルの圧縮単位にコツがいった。

初めは、

../../lambda_layer/test_layer/test_layer.pyのtest_layer.pyをzip化していた。

ところが、Terraforを実行してLambdaとLayerが作成されるも、LambdaからLayerが読み込めない。どうやら、LayerはLambda内の

/opt/pythonに展開しないといけないらしい。

そこで、Layerを../../lambda_layer/test_layer/python/test_layer.pyに置き、pythonごとzip化したら解決。ハマったところ②

Layerにはバージョンというものがあり、Layerのpyファイルを更新して再度アップロードすると、Layerのバージョンが上がるようになっている。

古いバージョンのLayerも残っており、使用することができる。

おそらく、Lambda Aではバージョン1のLayer、Lambda Bでは最新バージョンのLayerを使用したい、という使い分けのためだろうと思われる。

初め、以下のように

source_code_hashを設定していなかった。

すると、test_layer.pyを更新してtest_layer.zipを再作成しても、Terraform実行後のLayerのバージョンが上がらない。ずっと1のままだ。resource "aws_lambda_layer_version" "lambda_layer" { layer_name = "test_layer" filename = "../../lambda_layer/test_layer/test_layer.zip" compatible_runtimes = ["python3.8"] # Lambda関数と互換性のあるruntimeを設定 }

source_code_hashを設定すると、Layer自体のバージョン及びLambdaにひもづくLayerのバージョンも最新のものに上がるようになった。でもこれ、今はいいけどいずれTerraform上でLambda毎にLayerのバージョン指定したくなったらどうするのか……

aws_lambda_layer_version.lambda_layer.arnはバージョン付きのARNだけど、aws_lambda_layer_version.lambda_layer.layer_arnはバージョンなしのARNらしいので、その辺をうまく使うのかもしれない。

必要になったら検証します。報告するかは不明。以上

- 投稿日:2020-12-04T18:57:46+09:00

S3,SNS,SQS,Lambdaを利用したファンアウト構成

ファンアウト構成とは

一つの入力に対して複数の出力がある構成

Cloudformaionを使用したSNS,SQSの構築は、

検索しても少なかったので書きました。

(需要自体なさそう)Amazon SQS(Simple Queue Service)とは

メッセージキューイングサービスです。

送信側はキュー(データを先入れ先出しの構造で保持するもの)にメッセージを送り、

受信側はキューにポーリングしてメッセージを受け取ります。標準とFIFO

SQSではタイプとして、標準とFIFO配信を選択できます。

標準タイプでは、メッセージの順番を必ず保証はできません(ベストエフォート)。

FIFOタイプではメッセージの順番を守ります。

SNS、S3などのの連携をサポートしていません。

Amazon SNS(Simple Notification Service)とは

登録先にメッセージをプッシュ配信するサービスです。

特定のメールアドレスやSQSなどにメッセージを送ることができます。CloudWatchアラームでEC2のCPU使用率が閾値を超えた場合や、

S3にオブジェクトが置かれた場合の通知先で使用されるイメージ。注意点

複数メッセージ

SQSはAZ単位で冗長化してメッセージを保存しているため、AZ障害が発生した場合などに、複数メッセージをクライアントが受け取ってしまうことがあるみたいです。

FIFO配信でも同じことが起こります。つまり、SQSを使う場合は同じメッセージをクライアントが受信して、二回実行しても問題ないようにしなければなりません。

SNSを挟む理由

LambdaのトリガーとしてならばSQS Lambdaでも実装可能ですが、複数のサブスクライバー(送信先)にメッセージを受信させたい場合は、SNSが必要です。

複数のサブスクライバーにメッセージを送信する可能性がある場合は使用、そうでなければ使用しないで良いと思います。メリット

・複数の受信者へ同時にメッセージを送信することができる。

・送信コンポーネントと受信コンポーネントを分離することができる。

・SNSはサブスクライバーが常時メッセージを受け取れるようにしなければならないが、SQSでは受け取り準備ができてなくてもいい。

・複数のサブスクライバーに送りつつ、Eメールも送りたいとか追加の要望が来た場合でも対応可能。デメリット

・SNSの追加料金が発生する。

・SNSの通信時の処理が送信時に最大50msほどかかる。暗号化

暗号化する場合はデフォルトのキーでは不可。

新たにAWS KMSでキーを作成する必要があり、KMSのポリシーでSNSを許可してあげないと通信できない。今回作成したCloudformaionでは、以下のような処理になっている。

- S3 からイベント内容を SNSトピックへ通知

- SNS で通知データを CMK を使用して暗号化

- SNS で通知データを CMK を使用して平文に戻し、SQS キューに送付

- SQS でメッセージを CMK を使用して暗号化

- Lambda から SQS のメッセージを取得(取得時、SQS でメッセージを CMK を使用して平文に戻す)リソース

Cloudformaionで作成。

東京リージョンでしか試していません。AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09" Transform: "AWS::Serverless-2016-10-31" Resources: AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09" Resources: createCmk: Type: AWS::KMS::Key Properties: Description: "Encrypt sensitive data for Billboard site." KeyPolicy: Version: "2012-10-17" Id: key-consolepolicy-3 Statement: - Sid: "Allow administration of the key" Effect: Allow Principal: AWS: !Sub "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:root" Action: - "kms:*" Resource: "*" - Sid: "Allow Amazon SNS of the key" Effect: Allow Principal: Service: "sns.amazonaws.com" Action: - "kms:Decrypt" - "kms:GenerateDataKey*" Resource: "*" - Sid: "Allow Amazon S3 of the key" Effect: Allow Principal: Service: "s3.amazonaws.com" Action: - "kms:Decrypt" - "kms:GenerateDataKey*" Resource: "*" createKeyAlias: DependsOn: createCmk Type: 'AWS::KMS::Alias' Properties: AliasName: alias/testcmk TargetKeyId: !Ref createCmk sqsQueue: DependsOn: createKeyAlias Type: AWS::SQS::Queue Properties: QueueName: "snssqstestqueue" KmsMasterKeyId: alias/testcmk snsTopic: DependsOn: createKeyAlias Type: AWS::SNS::Topic Properties: TopicName: "snssqstesttopic" KmsMasterKeyId: alias/testcmk snsTopicPolicy: DependsOn: snsTopic Type: "AWS::SNS::TopicPolicy" Properties: PolicyDocument: Version: "2012-10-17" Statement: - Sid: "SID" Effect: Allow Principal: Service: "s3.amazonaws.com" Action: "SNS:Publish" Resource: !Ref snsTopic Condition: ArnLike: aws:SourceArn: !Join [ "", [ "arn:aws:s3:::", "snssqstestbuckets3" ]] Topics: - !Ref snsTopic s3Bucket: DependsOn: snsTopicPolicy Type: "AWS::S3::Bucket" Properties: BucketName: "snssqstestbuckets3" BucketEncryption: ServerSideEncryptionConfiguration: - ServerSideEncryptionByDefault: SSEAlgorithm: AES256 PublicAccessBlockConfiguration: BlockPublicAcls: True BlockPublicPolicy: True IgnorePublicAcls: True RestrictPublicBuckets: True NotificationConfiguration: TopicConfigurations: - Event: s3:ObjectCreated:* Filter: S3Key: Rules: - Name: suffix Value: txt Topic: !Ref snsTopic snsSubscription: DependsOn: snsTopic DependsOn: sqsQueue Type: AWS::SNS::Subscription Properties: Protocol: sqs Endpoint: !GetAtt sqsQueue.Arn TopicArn: !Ref snsTopic sqsQueuePolycy: DependsOn: snsTopic DependsOn: sqsQueue Type: AWS::SQS::QueuePolicy Properties: PolicyDocument: Version: "2012-10-17" Statement: - Sid: "SID" Effect: Allow Principal: "*" Action: "sqs:*" Resource: "*" Condition: ArnEquals: aws:SourceArn: !Ref snsTopic Queues: - !Ref sqsQueue lambdaRole: DependsOn: sqsQueue Type: 'AWS::IAM::Role' Properties: AssumeRolePolicyDocument: Version: "2012-10-17" Statement: - Effect: "Allow" Principal: Service: - "lambda.amazonaws.com" Action: - "sts:AssumeRole" ManagedPolicyArns: - "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRDSFullAccess" - "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess" - "arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess" - "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonVPCFullAccess" - "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole" - "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSQSFullAccess" - arn:aws:iam::aws:policy/AWSKeyManagementServicePowerUser MaxSessionDuration: 3600 Path: "/" RoleName: "sqssnstestrole" lambdaFunction: DependsOn: lambdaRole Type: "AWS::Lambda::Function" Properties: FunctionName: "sqssnstestlambda" Handler: index.lambda_handler MemorySize: "128" Runtime: "python3.6" Code: ZipFile: > import json def lambda_handler(event, context): print(event) Role: !GetAtt lambdaRole.Arn Timeout: "10" sqsTrigger: Type: AWS::Lambda::EventSourceMapping DependsOn: lambdaFunction Properties: BatchSize: "10" Enabled: true EventSourceArn: !GetAtt sqsQueue.Arn FunctionName: Fn::GetAtt: - "lambdaFunction" - "Arn"

- 投稿日:2020-12-04T18:49:53+09:00

AWSの基礎知識

はじめに

本日はAWS(Amazon Web Services)の基礎中の基礎について投稿していきたいと思います。

これまで、herokuでのデプロイ経験しかありませんでしたが、皆様の記事と書籍を参考にしながら、AWSの知識を蓄えていきたいと思います。

そもそもAWSとは?

私たちが普段利用しているAmazon様が提供しているクラウドコンピューティングサービス。

(クラウドコンピューティングサービス:サーバーやネットワークなどをインターネット経由で貸してくれること)昔から、サーバーを貸してくれる会社はあったそうですが、AWSの特徴は、いろんな会社からそれぞれに借りなければいけなかった、ウェブサービスを提供するために必要なインフラたちを、まとめてAWSで調達できること!

AWSのサービスについて

実に160種類以上ものサービスを提供しているみたいですが、その中でも代表的?なものについて取り上げてみたいと思います。

Amazon EC2

サーバー、OS、ソフトウェアなどを一式用意できるものAmazon S3

インターネット上に画像などのデータを保存する箱を借りられるサービス(Herokuは再起動すると画像が消えてしまうので助かっています。。。)Amazon VPC

AWSアカウント専用の仮想ネットワーク。ルートテーブルやネットワークゲートウェイの設定などをして、仮想ネットワーキング環境を構成。Amazon RDS

リレーショナルデータベースの製品(MySQL,MariaDBなど)をクラウド上で利用できるサービス。(私の実装ではMariaDBを使用予定です)Amazon Route 53

DNS(ドメインネームサービス)。他にも数えきれないほどのサービスがあるみたいで、全部使いこなしてみたいなあと思っていますが、果てしないことのように思えてきました。。。この続きは徐々に更新していきます。。。

- 投稿日:2020-12-04T18:16:51+09:00

AWSを始めたい人向け

AWSを始めたい人向け

こんちわっす。ラクスのakiponです。自分がアドベントカレンダーを書くようになって3年目になります。

時間がたつのって早いですねぇ~

いつもは誕生日に書かされる書くのですが、今年はパイセンに奪われたため誕生日イブに投稿することになりました。

初めに

最近IaaS型のパブリッククラウドめっちゃ流行ってますね。

AWS,GCP,Azure,Alibabaなどなどいろいろありますね。

シェアでいうと↓のような感じになっているようです。

2019年 2018年 Amazon (AWS) 45.0% 47.9% Microsoft (Azure) 17.9% 15.6% Alibaba 9.1% 7.7% Google (GCP) 5.3% 4.1% Other 22.7% 24.8% 参考:IaaS型クラウドにおけるシェア

今のところ、AWSが圧倒的にシェアを獲得しているようですが、シェア数の伸びはAzureがすごい。

AWS勉強してみようかな?という人向けに書いてみようかと思います。

個人的にはGCP触ってみたい

そもそもAWSって?

- Amazon Web Service の略です。

- パブリッククラウドでいろんなサービスを提供している

何がいいの?

- 「やっぱやめた」がやりやすい。

- サーバを購入・設置・運用・保守する必要がない

- 故障したときにデータセンターダッシュをしなくていい

- 従量課金のため使った分のお金が請求される (ちゃんと考えれば安く使える?オンプレには勝てないか…)

- スケールアップ・スケールアウトがしやすい

怖いところは?

- セキュリティがぬるいとアカウントが乗っ取られるかも(オンプレも同じか…)

- 気が付かなくて使いすぎると請求額がとんでもないことに

- 突然メンテナンス予告が来る

AWS勉強しようと思っているけど、どう勉強していいかわからない人へ

結論から言うと実際触ってみるのが一番覚えます。

ただ、上記の怖いところでも記載しましたが、

「気が付かなくて使いすぎると請求額に震えた。」というような記事をちょくちょく見るので

ある程度の知識がないと触るの怖い。というな人もいるかも(ちなみに私はそうでした。)

AWS勉強したいけど何からしていいかわからん。

という方向けに私が勉強したことを書いていこうと思います。ということで!

AWS認定資格の「ソリューション・アーキテクト アソシエイト」を勉強しました。

というか、これを勉強したらだいたいの雰囲気は掴めると思います。

AWS ソリューションアーキテクト アソシエイト

レベル的にいうと「下の上」か「中の下」くらいのレベル感だと思います。

一番簡単なのが「プラクティショナー」その次が「アソシエイト」という感じ。

私が受けた時はプラクティショナーという資格がなかったためアソシエイトから勉強しました。

アソシエイトから3つの項目に分かれます。

資格 役割 ソリューションアーキテクト アーキテクチャ SysOpsアドミニストレーター 運用 デベロッパー 開発者 運用するにもアーキテクチャがわからんと話にならんのでまずはソリューションアーキテクトをお勧めします。

今だと、プラクティショナーを取得してからじゃないとアソシエイトの受験資格がないらしい。

ソリューションアーキテクトを勉強すると得るもの

AWSの基本知識が身につきます。

ぶっちゃけソリューションアーキテクトを勉強しても使い方や設定方法などはわかりませんが、

「このサービスを使えば、こういうことが実現できる。」

みたいなことはわかるようになります。

使い方とか運用周りは「SysOpsアドミニストレーター」のほうかな?

ソリューションアーキテクト アソシエイトの勉強の仕方

勉強法としては下記

- 本を読む 25%

- AWS サービス別資料 (BlackBelt)を読む 35%

- 実際に触る 40%

これにつきます。%はウェイトです。

1. 本を読む

私が勉強したときに読んだ本はこれ、AWSの雰囲気をつかむには良い本かと思います。

ただ、2016年に発売されたものなので情報は古くなっていると思います。

別の本を読んでもいいかも。おすすめあったら教えてください。合格対策 AWS認定 ソリューションアーキテクト アソシエイト

2. AWS サービス別資料 (BlackBelt)を読む

これはAWSサミットやウェビナーなどで実際に使われた過去資料のアーカイブみたいなもんです。

基本的な知識からユースケースまでが紹介されているため本を読んだ後こんな感じで使うのか~

という雰囲気をつかむにはもってこいかと思います。特に読むべきサービスとしては

- EC2

- ELB

- EBS

- ECS

- S3

- IAM

- Lambda

- RDS

- CloudWatch

- VPC

- Route53

などは把握しておいたほうがいい。(よく使うサービスだし。)

基本的に浅く広くサービスについて理解をしておけば試験には受かるし雰囲気は掴めるので何とかなる。

覚える内容としてはどういうサービスで、どんなことが実現できるのか

ベストプラクティス

課金システム

セキュリティだいたいこんな感じですかね。これを覚えておけばだいたい受かります。

3. 実際に触る

AWSアカウントを作るだけなら無料でEC2やS3、Lambdaは無料枠があるのでタダである程度は使えます。

百聞は一見に如かず

ビビらず実際に触ってみて使うのが一番手っ取り早いです。

私は業務で触らせてもらってたので何とかなりましたが、実際見ないとわからんないもんでしたね。

というか基本的に私は勉強苦手なので、体で覚えるタイプの人間は触るのが一番早いです。無料枠をまとめてくれているサイトがあるのでこちらを見て使ってみるのもありだと思いますm(__)m

AWS 無料枠一覧まとめ

まとめ

この3つを平日1~2時間ほどやった結果、1~2か月くらいで合格できました。

ただ、ソリューションアーキテクトだと本とAWS サービス別資料を読み込めば受かると思います。

実際に触るとイメージしやすくなって、覚えるのは早くなる苦労したこととしては、

- AWS特有の用語や概念 (AZってなんだっけ?とか)

- イメージしずらい

- 覚えることが多い

個人的には資格の勉強は「使わないことばっかり覚えてあんまり意味ない。」という感覚でしたが、

ソリューションアーキテクトで勉強したことはAWSを使う上で、実際に役に立つ情報が多かったという印象です。

ぜひこれからAWSを始めようと思う方は勉強してみてください。

- 投稿日:2020-12-04T18:01:28+09:00

セッションマネージャを導入する話

こんにちは。CAMPFIRE SREのsakakibaraです。

現在、セッションマネージャをプロダクトに導入中で、今回はそのセッションマネージャについてまとめてみたいと思います

セッションマネージャって何?

Session Manager はフルマネージド型 AWS Systems Manager 機能であり、インタラクティブなワンクリックブラウザベースのシェルや AWS Command Line Interface (AWS CLI) を介して Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス、オンプレミスインスタンス、および仮想マシン (VM) を管理できます。Session Manager を使用すると、インバウンドポートを開いたり、踏み台ホストを維持したり、SSH キーを管理したりすることなく、監査可能なインスタンスを安全に管理できます。また、Session Manager を使用すると、マネージドインスタンスへの簡単なワンクリックのクロスプラットフォームアクセスをエンドユーザーに提供しつつ、インスタンスへの制御されたアクセス、厳格なセキュリティプラクティス、完全に監査可能なログ (インスタンスアクセスの詳細を含む) が要求される企業ポリシーに簡単に準拠できます。

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/systems-manager/latest/userguide/session-manager.html

とありますが、

インスタンスに便利で安全に接続できるものです。セッションマネージャー入れると何がよいの?

- インスタンスへのアクセスの制御がしやすい

- 行動ログがとれる

- 鍵管理から解放される

- SSHポートを閉じれる

インスタンスへのアクセス制御がしやすい

セッションマネージャでインスタンスへのアクセスを管理すると、管理者はIAMポリシーのみ気にしていればよくなります。

セッションマネージャ経由でインスタンスにアクセスする場合は、awsコマンド or コンソール画面からアクセスすることになるので、IAMポリシーで権限がないユーザーはインスタンスにアクセスできなくなります。行動ログがとれる

何かあったときに、ユーザがなにをしたか知りたいですよね?

セッションマネージャなら、ユーザーの行動ログがs3バケットと連携するだけで簡単にとれます。鍵管理から解放される

IAMユーザーでインスタンスへのアクセスを制限するため、鍵管理から解放されます

SSHポートを閉じれる

SSHでのアクセスを許容しなくても良いため、SSHポートを閉じれます。

つまり、セキュリティグループの管理もなくなります。

→地味に嬉しいセッションマネージャ導入大変なの?

めっちゃ簡単です。

セッションマネージャを利用するためにはssm-agentが必要ですが、最新のAmazonLinuxにはデフォルトでインストールされています。

そのため、AmazonEC2RoleforSSMポリシーをもつIAMロールをEC2インスタンスに設定すればOK※古いAMIイメージの場合は、ユーザーデータにssm-agentのインストールするコマンドを追記しておくだけ

まとめ

規模が大きかったり、個人情報を扱うプロダクトの場合は、セキュリティは常に意識したいものです。

セッションマネージャなら、すべてのポートを塞ぐことができるので安全かつ、お手軽に導入できるので、ぜひ試してみてくださいー!

- 投稿日:2020-12-04T17:58:42+09:00

【re:Invent】AWS Lambda コンテナ試して見た

AWS Lambda Container Support が発表されました。最大 10GB のサイズのコンテナイメージがデポロイできます。現時点サポートされている、全てのランタイム(Python、Node.js、Java、.NET、Go、Ruby)のベースイメージを提供します。

全体像

従来は Lambda コンソールからソース編集かアップロードできますが、コンテナイメージ使う場合、一旦

Amazon ECRに保存し、Lambda コンソールからデポロイを行います。コンテナイメージ

Amazon ECR (Amazon Elastic Container Registry)

コンテナイメージを AWS に保管しますので、まず

ECR作ります。aws ecr create-repository \ --repository-name lambda-repo \ --region ap-northeast-1下記結果が返ってきます、

repositoryUriをメモしておきましょう。Output{ "repository": { "repositoryArn": "arn:aws:ecr:ap-northeast-1:[ACCOUNT_ID]:repository/lambda-repo", "registryId": "[ACCOUNT_ID]", "repositoryName": "lambda-repo1", "repositoryUri": "[ACCOUNT_ID].dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/lambda-repo", "createdAt": "2020-12-04T08:03:18+00:00", "imageTagMutability": "MUTABLE", "imageScanningConfiguration": { "scanOnPush": false }, "encryptionConfiguration": { "encryptionType": "AES256" } } }Dockerfile

イメージビルド用の

Dockerfileを準備します。テストコードも含めて作ります。

Base image は AWS が提供するamazon/aws-lambda-nodejs:12を使用します。Dockerfile# AWS Docker Image FROM amazon/aws-lambda-nodejs:12 WORKDIR /usr/local/app # Port EXPOSE 8000 # Application RUN echo $'\n\ exports.handler = async (event) => { \n\ const response = { \n\ statusCode: 200, \n\ body: JSON.stringify(\'Hello from Lambda!\'), \n\ }; \n\ return response; \n\ }; \n\ ' > index.js CMD [ "/usr/local/app/index.handler" ]最終的に ECR に保存して使うなので、

${repositoryUri}:${tag}のフォーマットでタグを付けます。ACCOUNT_IDは環境に合わせて修正する# docker build docker build -t [ACCOUNT_ID].dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/lambda-repo:latest . # ECR login (Linux) aws ecr get-login-password | docker login --username AWS --password-stdin [ACCOUNT_ID].dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com # docker push docker push [ACCOUNT_ID].dkr.ecr.ap-northeast-1.amazonaws.com/lambda-repo:latestAWS Lambda デポロイ

AWS Lambda のコンソールで [Create Function] をクリックします。 [Container image] を選択し、[Browse images] をクリックします。

先ほど作った ECR Repository から、

latestタグ付けたコンテナイメージを選択し、[Select image] をクリックします。

最後は [Function name] を入れて、他の設定は全部デフォルトのままで、[Create function] をクリックします。

テスト

Lambda コンソールでテストしましょう。想定通りの結果が返ってきました。

パフォーマンス

コンテナイメージ大きいため、やはりコードスタート気になりますね。

イメージサイズ (MB) Lambdaメモリ (MB) コードスタート 正常コール (5回平均) 146.71 128 Duration (11.20 ms)

Billed duration (619 ms)Duration (7.6ms)

Billed duration (8 ms)146.71 640 Duration (2.28 ms)

Billed duration (584 ms)Duration (1.84ms)

Billed duration (2 ms)146.71 1280 Duration (1.98ms)

Billed duration (459 ms)Duration (0.95ms)

Billed duration (1 ms)結果から見ると、メモリを積めば、ある程度改善できます。

おまけに

Lambda コンテナベースイメージの自作方法は、公式ドキュメントに Python のみの記載があります。

日本語の翻訳またなので、英語のみとなります。

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/lambda/latest/dg/images-create.html

- 投稿日:2020-12-04T17:53:08+09:00

EC2上のCakephp4でRDSを使う

前提

EC2(Amazon Linux 2 AMI)にCakePHP4をインストールしてあることを前提としています。

今回、PHPのversionは7.4とします。

基本的に前回の投稿の続きです。RDSの立ち上げ

RDSの立ち上げは公式サイトにもありますのでここでは省略します。

初心者の方はこちらがおすすめです。MySQLとPHP拡張モジュールのインストール

MySQLとそれに繋ぐためのPHP拡張モジュールをインストールします。

$ sudo yum install -y mysql $ sudo yum install -y mysql57-server php74-mysqlnd以下のコマンドで先ほど立ち上げたRDSに接続できると思います。

$ mysql -h db-resume.crcdiqvbtctf.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com -P 3306 -u admin -p Enter password: (パスワードを入力) Server version: 8.0.20 Source distribution Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others. Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement. MySQL [(none)]>Cakephp接続設定

git管理下にあるconfig/app.phpにデータベースのパスワードやらをのせるのはまずいと思いますので、

接続情報は app.php ではなく、デフォルトでgitignoreされている app_local.php に書いておくのが無難だと思います。<?php return [ // 他の設定 'Datasources' => [ 'default' => [ 'className' => 'Cake\Database\Connection', 'driver' => 'Cake\Database\Driver\Mysql', 'persistent' => false, 'host' => 'testdb.abcdefghijkl.ap-northeast-1.rds.amazonaws.com', 'username' => 'cakephp', 'password' => 'secret', 'database' => 'testdb', 'encoding' => 'utf8mb4', 'timezone' => 'Asia/Tokyo', 'cacheMetadata' => true, ], ], // 他の設定 ];port番号を設定しなくても自動で探してくれるらしいです。

- 投稿日:2020-12-04T17:50:27+09:00

RDSコンソールからとAWS backupからのAuroraクラスターリストア時の挙動の違い

はじめに

DX 技術本部の yu-yama@sra です。

AWS 環境で DB(Aurora)のバックアップ・リストアを検証した際に、

AWS Backup で復旧ポイントからリストアする時の挙動が思っていたのと違ったのでここに記します。TL;DR

AWS Backup からリストアするとインスタンスが作成されないのでそのままではDBにアクセスできません。RDS コンソールからリストアしましょう

Aurora クラスターを AWS Backup の復元ジョブにて復旧ポイントからリストアする場合の挙動

これはどういう状況かというと、DB クラスターのみが作成され、クラスターのプライマリインスタンスやレプリカインスタンスが作成されていない状態1になります2。

Amazon Aurora DB クラスター - Amazon Auroraリストアを行うと復旧ポイント時点での状態で新規にクラスターが立ち上がり、DBアクセスできる状態になっていることを期待していました。

この状態からDBアクセスするためにやること

- インスタンスがないのでインスタンスを作成する必要があります。

- マネジメントコンソールの現在の動作として、 RDSコンソールからプライマリインスタンスを追加する操作を実施できないため、AWS CLI の

create-db-instanceなどの API にてクラスターに対して DB インスタンスを追加します。参考:Amazon Aurora DB クラスターの作成 - Amazon Aurora

コンソールを使用して DB クラスターを作成する場合、Amazon RDS は自動的に使用する DB クラスターのプライマリインスタンス (ライター) を作成します。AWS CLI を使用して DB クラスターを作成する場合、使用する DB クラスターのプライマリインスタンスを明示的に作成する必要があります。プライマリ インスタンスは、DB クラスターで作成される最初の DB インスタンスです。

DB クラスターのプライマリインスタンスを作成するには、

create-db-instanceAWS CLI コマンドを呼び出します。--db-cluster-identifierオプション値として DB クラスターの名前を含めます。Linux、macOS、Unix の場合:

aws rds create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance --db-cluster-identifier sample-cluster --engine aurora-postgresql --db-instance-class db.r4.large

Windows の場合:

aws rds create-db-instance --db-instance-identifier sample-instance --db-cluster-identifier sample-cluster --engine aurora-postgresql --db-instance-class db.r4.large

- インスタンスを作成することで、やっとDBにアクセスできる状態になります。

Aurora クラスターを RDS コンソールにて DB スナップショットから DB クラスターをリストアした場合の挙動

- AWS backupで取得したスナップショットはRDSコンソールからも参照できるので「RDS-スナップショット-バックアップサービス-対象のスナップショットを選択-スナップショットを復元」と復元する

インスタンスが作成された状態で新規にクラスターが立ち上がる3。

まとめ

AWS backupでバックアップの一元管理できるようになったが、リストアの仕様が各サービスのコンソールと違う恐れがあるため、AWS backup でリストアする際は要確認。

- 投稿日:2020-12-04T17:26:39+09:00

マルチリージョン・マルチアカウントで発生するAWSイベントをChatBotでまるっと通知する

はじめまして。ZOZOテクノロジーズ CTO室 兼 SRE部 のkotatsu360です。

ウィスキーと葉巻とAWSが好きです∠( ゚д゚)/この記事は

ZOZOテクノロジーズ #4 Advent Calendar 2020 4日目です。

昨日はtajimaTheMemerさんのCloud Pub/Subから別のGCPプロジェクトのCloud Runをトークン認証付きで呼び出すでした。

マルチリージョン・マルチアカウントで発生するAWSイベントをChatBotでまるっと通知する

前説

先日、こんな発表をしました。

AWS Configを用いたマルチアカウント・マルチリージョンでのリソース把握とコンプライアンス維持への取り組みについて - Speaker Deck by kotatsu360AWS Configを使って、マルチアカウント・マルチリージョンの品質を維持しましょう!というお話でした。実はこの資料の内、動いたときに一番(っ'ヮ'c)ウゥッヒョオアアァアアアァとなったのは通知の部分だったりします。

この記事は、その通知部分を詳しく取り上げるものです。

登場するサービスについては登壇資料17ページあたりにまとめております。

もし、ナニコレというものがあればそちらを御覧ください。目指したところ

- 維持コストが無い(ほっといたら壊れてるがない)

- AWSアカウント増減に伴う手間がかからない

- 初期構築もできれば楽

1〜3の条件がそのまま優先度になっています。1は日常、2は時々、3は一回だけ。普段、手のかからないシステムは良いシステム。

これを目標にマネージドシステムを組み合わせました。最終的に、初期構築の手作業もChatbotを有効化する、それだけです!

作り方

見出しは

【リソース作成先アカウント】【対象リージョン】の構造です。

作業自体は全てMasterアカウントです。ステップ0のみ手動ですが、あとは

CloudFormationとCloudFormation Service Managed StackSetsで行います。この記事を書いているときに、ステップ2に含まれるEventBusがDefaultじゃないことに気づいたので取り消し線を入れています。。すいません。 Defaultとそれ以外については、文中ででてきますのでそちらを御覧ください。0. 【Masterアカウント】【リージョンなし(グローバル)】準備

ChatbotとSlackをつなぐところは、OAuthによる認可が必要です。

Masterアカウントで一回だけ行います。Chatbotはグローバルなサービスなので、リージョンを気にする必要はありません。1. 【Masterアカウント】【シングルリージョン】Chatbotリソースの作成

ChatbotとSlackの認可が終わったら、実際にChatbotリソースを作成します。

Chatbotの設定をする際、Webコンソールからだと存在するSNSトピックしか設定できないのですが、CloudFormationからだと存在チェックを無視して指定できます。ここではリージョンの有効化状況に関係なく全リージョンを指定しておきます。

Resources: IAMRole: Type: 'AWS::IAM::Role' Properties: (略) ChatbotSlackChannelConfiguration: Type: 'AWS::Chatbot::SlackChannelConfiguration' Properties: ConfigurationName: !Ref AWS::StackName IamRoleArn: !GetAtt IAMRole.Arn SlackChannelId: #####通知したいSlackチャンネル##### SlackWorkspaceId: #####通知したいSlackワークスペース##### SnsTopicArns: # [NOTE] Chatbotが使うSNSTopicは、存在チェックされない。全リージョン列挙しておく。 - !Sub 'arn:aws:sns:us-east-1:${AWS::AccountId}:my-events' - !Sub 'arn:aws:sns:us-east-2:${AWS::AccountId}:my-events' - !Sub 'arn:aws:sns:us-west-1:${AWS::AccountId}:my-events' - !Sub 'arn:aws:sns:us-west-2:${AWS::AccountId}:my-events' - !Sub 'arn:aws:sns:af-south-1:${AWS::AccountId}:my-events' - !Sub 'arn:aws:sns:ap-east-1:${AWS::AccountId}:my-events' - !Sub 'arn:aws:sns:ap-south-1:${AWS::AccountId}:my-events' - !Sub 'arn:aws:sns:ap-northeast-2:${AWS::AccountId}:my-events' - !Sub 'arn:aws:sns:ap-southeast-1:${AWS::AccountId}:my-events' - !Sub 'arn:aws:sns:ap-southeast-2:${AWS::AccountId}:my-events' - !Sub 'arn:aws:sns:ap-northeast-1:${AWS::AccountId}:my-events' - !Sub 'arn:aws:sns:ca-central-1:${AWS::AccountId}:my-events' - !Sub 'arn:aws:sns:eu-central-1:${AWS::AccountId}:my-events' - !Sub 'arn:aws:sns:eu-west-1:${AWS::AccountId}:my-events' - !Sub 'arn:aws:sns:eu-west-2:${AWS::AccountId}:my-events' - !Sub 'arn:aws:sns:eu-south-1:${AWS::AccountId}:my-events' - !Sub 'arn:aws:sns:eu-west-3:${AWS::AccountId}:my-events' - !Sub 'arn:aws:sns:eu-north-1:${AWS::AccountId}:my-events' - !Sub 'arn:aws:sns:me-south-1:${AWS::AccountId}:my-events' - !Sub 'arn:aws:sns:sa-east-1:${AWS::AccountId}:my-events'2. 【Masterアカウント】【マルチリージョン】他アカウントからのイベントを受け取るEventBusを作成

次に、他アカウントからChatbotへイベントを仲介する、EventBusを作成します。作成せずとも

defaultというリソースが最初から用意されているのですが、ポリシーを設定して自分の好きにコントロールしたいので、myeventというリソースを新たに作成しています。なお、このEventBridgeはリージョナルなリソースなので、CloudFormation Stacksetsを用いて自分自身(Masterアカウント)の全リージョンへEventBusを作成します。

Resources: EventsEventBus: Type: 'AWS::Events::EventBus' Properties: Name: 'myevent' EventsEventBusPolicy: Type: 'AWS::Events::EventBusPolicy' Properties: Action: 'events:PutEvents' Condition: Type: 'StringEquals' Key: 'aws:PrincipalOrgID' Value: !Ref PrincipalOrgID # 組織内からの呼び出しであれば受け付ける EventBusName: !Ref EventsEventBus Principal: '*' StatementId: 'my-statement' SNSTopic: Type: 'AWS::SNS::Topic' Properties: TopicName: 'my-events' # ChatBotで指定するため固定 SNSTopicPolicy: Type: 'AWS::SNS::TopicPolicy' Properties: PolicyDocument: Version: '2008-10-17' Id: '__default_policy_ID' Statement: - Sid: '__default_statement_ID' # SNS Topicが持つ基本的な権限。適当なTopicからコピーしてくる。 (略) - Sid: 'events' # EventBusからのPutを許可 Effect: 'Allow' Principal: Service: 'events.amazonaws.com' Action: 'sns:Publish' Resource: !Ref SNSTopic Topics: - !Ref SNSTopic EventsRuleConfigComplianceChange: # EventBusが受け付けたイベントの内、PatternにマッチするものだけをSNSに流す Type: 'AWS::Events::Rule' Properties: EventBusName: 'myevent' EventPattern: source: - 'aws.config' detail-type: - 'Config Rules Compliance Change' detail: messageType: - 'ComplianceChangeNotification' newEvaluationResult: complianceType: - 'NON_COMPLIANT' - 'COMPLIANT' State: 'ENABLED' Targets: - Arn: !Ref SNSTopic Id: 'my-chatbot-sns'3. 【Memberアカウント】【マルチリージョン】Masterアカウントへイベントを送出するEventBusの作成

最後に、MemberアカウントへEventBusを作成します。

ここではMasterアカウントからCloudFormation Stacksetsを

SERVICE_MANAGEDモードで作成します。これにより、新規AWSアカウントに対する実行を自動化できます。なお、地味にハマった部分が、

EventBusName: 'default'の部分です。

AWSサービスが発するイベントを処理したい場合、defaultリソースに対してルールを設定する必要があります。最初は「全部自分で、EventBusの作成からやるぞ〜!!!」と作業した結果、待てど暮らせどイベントが来ない。。という状況になりました。

Resources: EventsRuleConfigComplianceChange: Type: 'AWS::Events::Rule' Properties: EventBusName: 'default' # [NOTE] AWSサービスのイベントはdefaultで受ける必要がある EventPattern: source: - 'aws.config' detail-type: - 'Config Rules Compliance Change' detail: messageType: - 'ComplianceChangeNotification' newEvaluationResult: complianceType: - 'NON_COMPLIANT' - 'COMPLIANT' State: 'ENABLED' Targets: - Arn: !Sub 'arn:aws:events:${AWS::Region}:${MasterAccount}:event-bus/myevent' Id: 'myevent' RoleArn: !GetAtt IAMRoleCloudWatchEvents.Arn IAMRoleCloudWatchEvents: Type: 'AWS::IAM::Role' Properties: AssumeRolePolicyDocument: Version: '2012-10-17' Statement: - Effect: 'Allow' Principal: Service: 'events.amazonaws.com' Action: 'sts:AssumeRole' Policies: - PolicyDocument: Statement: - Action: - 'events:PutEvents' Effect: 'Allow' Resource: !Sub 'arn:aws:events:${AWS::Region}:${MasterAccount}:event-bus/myevent' PolicyName: 'post-to-parent-account'以上を実行することで、各Memberアカウント・各リージョンのAWS Configから発されたイベントを、回り回ってSlackへ届けることができます!

まとめ

EventBridgeが提供するEventBusを中心に、CloudFormationを駆使することで、マルチアカウント・マルチリージョンでも手作業を最大限減らした通知基盤ができました。ルールを追加することで、どんなイベントでも通知することが可能です。

なお、お気づきの方もおられるかと思いますが、、、実はリージョンが増えたときだけはCloudFormation StackSetsの設定を変更するなど、手作業が必要です。それでもアカウント作成ほど頻繁ではないのであまり問題にはなっていません。

紹介したテンプレートについて、リソース類は漏れなく記載いたしましたが一部重要でない部分は省略しています。

気になることがあればコメント等で質問ください!!明日はr-tezukaさんのBezier作図環境に関する記事です。お楽しみに!

謝辞

この構成を検討するにあたって以下の記事にはとてもお世話になりました。ありがとうございます。

【全リージョン対応】EventBridge + SNS + Chatbotで GuardDutyの結果を Slackチャンネルに通知する | Developers.IO

- 投稿日:2020-12-04T16:43:08+09:00

AWS CloudWatch Logs でWindowsサーバー上に出力されたログファイルを取得する。

作業の流れ

1.IAMロールを作成する。(「AmazonEC2RoleforSSM」と「CloudWatchAgentAdminPolicy」)

2.サーバーにCloudWatchエージェントをインストールする。

「Systems Manager」>「Run Command」>「コマンドの実行」から、「AWS-ConfigureAWSPackage」を実行する。

※コマンドのパラメータ の Name に AmazonCloudWatchAgent と入力します。3.CloudWatchエージェントの初期設定

Windowsサーバーにログインし、「C:\Program Files\Amazon\AmazonCloudWatchAgent¥amazon-cloudwatch-agent-config-wizard.exe」を実行する。

色々と設定値を指定する。

以下、設定ウィザードのサンプルです。============================================================= = Welcome to the AWS CloudWatch Agent Configuration Manager = ============================================================= On which OS are you planning to use the agent? 1. linux 2. windows default choice: [2]: 2 Trying to fetch the default region based on ec2 metadata... Are you using EC2 or On-Premises hosts? 1. EC2 2. On-Premises default choice: [1]: 1 Do you want to turn on StatsD daemon? 1. yes 2. no default choice: [1]: Which port do you want StatsD daemon to listen to? default choice: [8125] What is the collect interval for StatsD daemon? 1. 10s 2. 30s 3. 60s default choice: [1]: What is the aggregation interval for metrics collected by StatsD daemon? 1. Do not aggregate 2. 10s 3. 30s 4. 60s default choice: [4]: Do you have any existing CloudWatch Log Agent configuration file to import for migration? 1. yes 2. no default choice: [2]: Do you want to monitor any host metrics? e.g. CPU, memory, etc. 1. yes 2. no default choice: [1]: Do you want to monitor cpu metrics per core? Additional CloudWatch charges may apply. 1. yes 2. no default choice: [1]: Do you want to add ec2 dimensions (ImageId, InstanceId, InstanceType, AutoScalingGroupName) into all of your metrics if the info is available? 1. yes 2. no default choice: [1]: Would you like to collect your metrics at high resolution (sub-minute resolution)? This enables sub-minute resolution for all metrics, but you can customize for specific metrics in the output json file. 1. 1s 2. 10s 3. 30s 4. 60s default choice: [4]: Which default metrics config do you want? 1. Basic 2. Standard 3. Advanced 4. None default choice: [1]: Current config as follows: { "metrics": { "append_dimensions": { "AutoScalingGroupName": "${aws:AutoScalingGroupName}", "ImageId": "${aws:ImageId}", "InstanceId": "${aws:InstanceId}", "InstanceType": "${aws:InstanceType}" }, "metrics_collected": { "LogicalDisk": { "measurement": [ "% Free Space" ], "metrics_collection_interval": 60, "resources": [ "*" ] }, "Memory": { "measurement": [ "% Committed Bytes In Use" ], "metrics_collection_interval": 60 }, "statsd": { "metrics_aggregation_interval": 60, "metrics_collection_interval": 10, "service_address": ":8125" } } } } Are you satisfied with the above config? Note: it can be manually customized after the wizard completes to add additional items. 1. yes 2. no default choice: [1]: Do you want to monitor any customized log files? 1. yes 2. no default choice: [1]: Log file path: C:\ProgramData\Amazon\AmazonCloudWatchAgent\Logs\test.log Log group name: default choice: [Logs¥test.log] Log stream name: default choice: [{instance_id}] Do you want to specify any additional log files to monitor? 1. yes 2. no default choice: [1]: 2 Do you want to monitor any Windows event log? 1. yes 2. no default choice: [1]: 2 Saved config file to config.json successfully. Current config as follows: { "logs": { "logs_collected": { "files": { "collect_list": [ { "file_path": "C:\\ProgramData\\Amazon\\AmazonCloudWatchAgent\\Logs\\test.log", "log_group_name": "Logs¥test.log", "log_stream_name": "{instance_id}" } ] } } }, "metrics": { "append_dimensions": { "AutoScalingGroupName": "${aws:AutoScalingGroupName}", "ImageId": "${aws:ImageId}", "InstanceId": "${aws:InstanceId}", "InstanceType": "${aws:InstanceType}" }, "metrics_collected": { "LogicalDisk": { "measurement": [ "% Free Space" ], "metrics_collection_interval": 60, "resources": [ "*" ] }, "Memory": { "measurement": [ "% Committed Bytes In Use" ], "metrics_collection_interval": 60 }, "statsd": { "metrics_aggregation_interval": 60, "metrics_collection_interval": 10, "service_address": ":8125" } } } } Please check the above content of the config. The config file is also located at config.json. Edit it manually if needed. Do you want to store the config in the SSM parameter store? 1. yes 2. no default choice: [1]: 2 Please press Enter to exit...※ここで指定した内容が、Systems Managerの「パラメータストア」に格納されます。

一つ注意点としては、「Log file path」を「C:\ProgramData\Amazon\AmazonCloudWatchAgent\Logs」配下のファイルにすることです。

(他のパスを指定するとおそらくログが出力されないです。)4.EC2のIAMロールを変更する。(「AmazonEC2RoleforSSM」と「CloudWatchAgentServerPolicy」に変更する。)

5.設定をインスタンスに適用する。

「Systems Manager」>「Run Command」>「コマンドの実行」から、「AmazonCloudWatch-ManageAgent」を実行する。コマンドのパラメータ の Optional Configuration Location にSSMパラメータストアに格納した設定値を入力する。

デフォルト値は「AmazonCloudWatch-windows」。以上になります。

ご参考までに、以下パラメータファイルのサンプルになります。

{ "logs": { "logs_collected": { "files": { "collect_list": [ { "file_path": "c:\\ProgramData\\Amazon\\AmazonCloudWatchAgent\\Logs\\test.log", "log_group_name": "test.log", "log_stream_name": "{instance_id}" } ] } } }, "metrics": { "append_dimensions": { "AutoScalingGroupName": "${aws:AutoScalingGroupName}", "ImageId": "${aws:ImageId}", "InstanceId": "${aws:InstanceId}", "InstanceType": "${aws:InstanceType}" }, "metrics_collected": { "LogicalDisk": { "measurement": [ "% Free Space" ], "metrics_collection_interval": 60, "resources": [ "*" ] }, "Memory": { "measurement": [ "% Committed Bytes In Use" ], "metrics_collection_interval": 60 }, "statsd": { "metrics_aggregation_interval": 60, "metrics_collection_interval": 10, "service_address": ":8125" } } } }参考にしたサイト:

https://dev.classmethod.jp/articles/monitoring-windows-eventlog-by-cloudwatch/

- 投稿日:2020-12-04T16:17:33+09:00

CloudMapper を daemon にする

CloudMapper とは

awsのネットワーク構成図を作成してくれるツールです。

python3で動きます。https://github.com/duo-labs/cloudmapper

インストール手順

daemon にする

/etc/systemd/system/cloudmapper.service[Unit] Description=cloudmapper After=network.target [Service] Type=simple WorkingDirectory=/var/www/github.com/duo-labs/cloudmapper/ ExecStart=/usr/local/pyenv/shims/python -u cloudmapper.py webserver Restart=always StandardOutput=journal StandardError=journal [Install] WantedBy=multi-user.targetcentos7sudo systemctl enable cloudmapper.service systemctl start cloudmapperハマり

daemon 化の経緯

ターミナルで

python ./cloudmapper.py webserverと叩くと、localhohst:8000 で cloudmapperが立ち上がり、ブラウザで見れるようになります。

ターミナルを終了すると見れなくなってしまうので、daemon にして永続的に見れるようにします。pythonで daemon

node の forever に相当するものはなくたぶん、service に入れることにしました。

(pythonピヨグラマーです)

- 1発目

ExecStart=/usr/bin/python -u {フルパス}/cloudmapper.py webserverpyenvでpythonをインストールしているので、/usr/bin/python はデフォルトで入っているバージョン(python2系)です。

cloudmapper はpython3でないと動かないので、which pythonで探しました。

- 2発目

ExecStart=/usr/local/pyenv/shims/python -u {フルパス}/cloudmapper.py webserverこれでも動きません。

ターミナルで叩くと、cloudmapper.py 内の show_help が呼び出され、usage: ~ が表示されます。

カレントフォルダが{フルパス}でなれば動かないと気づくのに時間を要しました。

cloudmapper.py の仕様と思いますたぶん

- 3発目

ExecStart=cd {フルパス};/usr/local/pyenv/shims/python -u cloudmapper.py webserverカレントフォルダを移動すればいいと分かったので、コマンドを繋げました

安直

コマンドエラーが出ていたので、すぐわかりました。

- 4発目(解決)

WorkingDirectory={フルパス}

ExecStart=/usr/local/pyenv/shims/python -u cloudmapper.py webserverWorkingDirectory でカレントフォルダを指定して解決です。

(所要時間: 3時間)

- 投稿日:2020-12-04T15:13:11+09:00

MYSQLWorkbenchからawsのRDSに作ったDBインスタンスに接続できなくなった問題と解決法

- 投稿日:2020-12-04T12:51:46+09:00

IAMポリシーで特定のタグを持つEC2操作を制限する

特定のタグを持つEC2操作を制限する

はい皆さんこんにちは

この記事はIAMポリシーによってEC2のタグを参照して権限を付けた事例の紹介です。

詳細

要件としては以下の内容でした。

・EC2にEnvタグ(値:dev)が付いたものだけ操作したい。

・Envタグ(値:prod)は操作出来ないようにする。

・タグが一致しているならAMIやスナップショットも取りたい環境:

AWS EC2(AmazonLinux2)

コンソールにログインするユーザーのIAMポリシーを編集しながら検証最終的な設定

必要な権限を付与しつつ、EC2:*を許可しておく。

そのうえで、prodタグを持っているEC2の操作を拒否する。{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "1", "Effect": "Allow", "Action": [ "trustedadvisor:*", "iam:*", "cloudwatch:*", "s3:*", "logs:*", "cloudtrail:*", "ec2:*", "support:*", "inspector:*", "directconnect:*" ], "Resource": "*" }, { "Sid": "2", "Effect": "Deny", "Action": [ "ec2:*" ], "Resource": "*", "Condition": { "StringEquals": { "ec2:ResourceTag/Env": "prod" } } } ] }色々やってみる

EC2のインスタンス一覧にはprodのサーバも表示される(これは仕方ない)

prodが入っているEC2のタグを操作しようとするとエラーになる

devが入っているEC2の再起動はOK

devが入っているEC2のAMIが取得できる

devが入っているEC2でスナップショットも可能です。

注意事項

タグが付いていないサーバも同様に操作が可能です。

何故こうしているかと言うと、

AMIやスナップショットが作成される時にタグが付いていないのでエラーになってしまいます。

なのでタグが無くてもAMIやスナップショットを許可する必要があります。なお、スナップショットにEnv:prodのタグを付けた後に削除しようとした場合、想定通りエラーになります。

運用で必ずタグをつけるようにしましょう。

感想

本当はもっと権限を絞れると思いますが、今回は細かい制限は入れませんでした。

(あまり時間が無かったのもあり。)

これ以外にもっと効率の良いものがあれば更新します。ありがとうございました。

- 投稿日:2020-12-04T11:39:09+09:00

AWS SAMをローカルDockerコンテナ上で動かす

目標

前回のAWS SAM CLIによるサーバレス環境構築に引き継ぎ、SAM環境構築で直接にローカルPCにインストールではなく、Docker内に入れます。Docker導入の良いところは、個人開発環境のパッケージのバージョンを統一できるメリットがもちろん、MysqlやElasticSearchなどの導入も迅速できます。

ちなみに、エキサイトの「開発現場でAWSサーバーレスを導入しました」記事も紹介しました。

前提

入門編に紹介している知識を把握していることが前提です。また、Dockerの基礎知識があり、ローカルPCにDockerインストールしておく必要。

構築

アプリケーションのひな形生成

初回だけ雛形生成が必要なので、前回みたい

sam init実行します。$ sam init \ --runtime python3.8 \ --name excite-serverless-project \ --app-template hello-worldexcite-serverless-projectプロジェクトが作成されました。

ディレクトリ構造を再編

最終的にこのようなフォルダー構成を作ります

├── README.md ├── __init__.py ├── bin │ ├── build.sh │ └── deploy.sh ├── docker │ └── Dockerfile ├── docker-compose.yml ├── src │ ├── hello_world │ │ ├── __init__.py │ │ ├── app.py │ │ └── requirements.txt │ └── template.yaml └── tests ├── __init__.py └── unit ├── __init__.py └── test_handler.pyとりあえず、Events不要なので削除します

$ rm -rf events/実際にAPIエンドポイントが複数あるので、もう1段を下げます

$ mkdir src $ mv hello_world template.yaml srcDocker環境構築

- AWSの認証設定 AWSへデプロイのため、アクセスキーIDとシークレットキー設定が必要です。

$ mkdir .aws保存フォルダーだけ先に作成しておきます。

- docker管理フォルダー作成

$ mkdir dockerDockerfileファイル作成、以下の内容を追加します

FROM python:3.8 # create local bin directory RUN mkdir -p /root/.local/bin ENV PATH $PATH:/root/.local/bin # Install awscli and aws-sam-cli RUN pip install -U pip setuptools wheel --no-cache-dir && \ pip install pipx --no-cache-dir && \ pipx install virtualenv && \ pipx install pipenv && \ pipx install awscli==1.* && \ pipx install aws-sam-cli==1.9.0 WORKDIR /usr/src最後にdocker-compose.yml作成します

version: "3" services: sam_instance: container_name: excite-sam-instance image: excite-sam-instance build: context: . dockerfile: ./docker/Dockerfile networks: - excite-sam-network volumes: - .:/usr/src networks: excite-sam-network: driver: bridgeコマンド省略化のために、bashファイルにまとめる

まず、スクリプト保存フォルダーを作成します

$ mkdir binbuild.shファイル作成、以下の内容を追加します。

#!/bin/bash set -o errexit # aws profile echo -n "AWS_ACCESS_KEY_ID:" read -r AWS_ACCESS_KEY_ID echo -n "AWS_SECRET_ACCESS_KEY:" read -r AWS_SECRET_ACCESS_KEY # aws credentials echo "[default]" > .aws/credentials echo "aws_access_key_id = $AWS_ACCESS_KEY_ID" >> .aws/credentials echo "aws_secret_access_key = $AWS_SECRET_ACCESS_KEY" >> .aws/credentials # aws config echo "[default]" > .aws/config echo "output = json" >> .aws/config echo "region = ap-northeast-1" >> .aws/config # build docker docker-compose build "${@}"次にdeploy.shファイル作成、以下の内容を追加します。

#!/bin/bash set -o errexit TEMPLATE_FILE=$1 DOCKER_IMAGE_NAME=excite-sam-instance STACK_NAME=excite-api-lambda-deploy-stack S3_BUCKET_NAME=excite-api-lambda-deploy-bucket # build SAM template docker run \ -v $(pwd):/usr/src \ -v $(pwd)/.aws:/root/.aws --rm $DOCKER_IMAGE_NAME \ sam build -t "$TEMPLATE_FILE" # SAM deploy docker run \ -v $(pwd):/usr/src \ -v $(pwd)/.aws:/root/.aws --rm $DOCKER_IMAGE_NAME \ sam deploy --template-file .aws-sam/build/template.yaml --stack-name "$STACK_NAME" \ --s3-bucket "$S3_BUCKET_NAME" --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM --no-fail-on-empty-changeset # remove unnecessary folder rm -rf .aws-samAWSへデプロイしてみる

まず、ビルド実施

$ ./bin/build.sh個別でテンプレートをAWSへデプロイ

$ ./bin/deploy.sh src/template.yamlAPI Gatewayのアクセスポイントでアクセスしてみる

$ curl https://xxxxxxxx.execute-api.ap-northeast-1.amazonaws.com/Prod/hello {"message": "hello world"}と返ってくれば成功です。

最後に

実際の開発現場でdockerが非常に便利です。ローカルでAPIの開発・デバッグ・デプロイの一連作業ができます。次の単体テスト編は実際にコードを書いて、単体テストを実施してみます。

エキサイト株式会社では随時に仲間を募集しております。

- 投稿日:2020-12-04T10:22:25+09:00

AWS Chinaを使う場合に注意すること

この記事は DENSOアドベントカレンダー2020 の4日目の記事です。

今年は仕事でAWS上で構築したものをAWS Chinaでも動作するようにする機会があったのですが、まあそれ自体情報が少ないのと、AWS ChinaとAWSの違いで苦労したので、今後挑戦する方のためにまとめておきます。

はじめに

AWS Chinaとは?

中国版のAWS

https://www.amazonaws.cn/en/about-aws/china/

なんですがAWSと似ているようでちょっと違います。AWS ChinaとAWSの違いについて

少なくとも以下の違いはありました

1. グローバルで展開されているサービスがAWS Chinaで提供されていないことがある

2. ARNの書きかたが違う

3. コスト管理系のサービスのリージョンが違うグローバルで展開されているサービスがAWS Chinaで提供されていないことがある

https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/H1-07.pdf

にもまとまっていますがAWS Chinaで使用できないサービスがある場合もあります自分たちがすでに使用していたがAWS Chinaで使えなかったとサービスたち

他にもいろいろ違いがありますが

- AWS GuardDuty

- AWS Config のマネージドルールがない(guardduty-enabled-centralized,acm_certificate_expiration_check_enabled)ちなみにAWS Chinaで提供されているサービスはAWS Chinaのページから確認できます

ARNの書きかたが違う

ARNs for AWS services in Chinaに記載があるように

に

グローバル:aws

AWS China:aws-cn

となるARNの書き方が違うせいでTerraform ではこんなエラーが出た

Terraformを使用して構築を自動化していたのですがこのARNの違いによってAWS Chinaでは構築エラーになりました。

以下具体的に遭遇したエラーです。ロググループの定義でエラー

Error: Error putting IAM role policy lambda_cost-explorer: MalformedPolicyDocument: Partition "aws" is not valid for resource "arn:aws:logs:cn-north-1:*:log-group:/aws/lambda/cost_explorer_slack_notification:*". status code: 400, request id: 0413d587-ef1b-43e9-b1dd-1c98ada10e2d on modules/cost_explorer/iam.tf line 31, in resource "aws_iam_role_policy" "lambda_for_cost_explorer": 31: resource "aws_iam_role_policy" "lambda_for_cost_explorer" {もともとのコード

例えばTerraformのコードが以下のようになっていた部分があったのですがこれらが全部AWS Chinaではエラーになりました。{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Action": [ "logs:CreateLogGroup", "logs:CreateLogStream", "logs:PutLogEvents" ], "Resource": ["arn:aws:logs:${var.region}:*:log-group:${aws_cloudwatch_log_group.cost_explorer_slack_notification.name}:*"],=>ここにawsと書いていた "Effect": "Allow" } ] }修正例

{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Action": [ "logs:CreateLogGroup", "logs:CreateLogStream", "logs:PutLogEvents" ], "Resource": ["arn:*:logs:${var.region}:*:log-group:${aws_cloudwatch_log_group.cost_explorer_slack_notification.name}:*"], =>*にしちゃう "Effect": "Allow" } ] }大半のサービスは上記置き換えで動作するようになったのですが、S3の定義についてはこのような置き換えではエラーになったりします。

バケットポリシーでエラー

これはちょっとやっかいロググループみたいに*で置き換えたらエラーになる

Error: Error putting S3 policy: MalformedPolicy: Policy has invalid resource status code: 400, request id: 6774E20500A4AB30, host id: /6snJ2Mq7154TaCvqhOf5FAnOEFF6V92mgZKtRRRaS+PJo/59Aw3PMLhg7emCya6fHoWzk+6jtI= on modules/aws_config/main.tf line 15, in resource "aws_s3_bucket" "aws_config": 15: resource "aws_s3_bucket" "aws_config" {修正前(もともとのコード)

{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "AWSConfigBucketPermissionsCheck", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "config.amazonaws.com" }, "Action": "s3:GetBucketAcl", "Resource": ["arn:aws:s3:::${local.config_bucket}"] }, { "Sid": "AWSConfigBucketDelivery", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "config.amazonaws.com" }, "Action": "s3:PutObject", "Resource": ["arn:aws:s3:::${local.config_bucket}/AWSLogs/${var.account_id}/Config/*"], "Condition": { "StringEquals": { "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control" } } } ] }こうしないと中国では動かない(ただこれでは中国でしか動かなくなる)

{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "AWSConfigBucketPermissionsCheck", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "config.amazonaws.com" }, "Action": "s3:GetBucketAcl", "Resource": ["arn:aws-cn:s3:::${local.config_bucket}"] }, { "Sid": "AWSConfigBucketDelivery", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "config.amazonaws.com" }, "Action": "s3:PutObject", "Resource": ["arn:aws-cn:s3:::${local.config_bucket}/AWSLogs/${var.account_id}/Config/*"], "Condition": { "StringEquals": { "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control" } } } ] }修正例

バケットポリシーを後付にして作成したバケットからarnを取得するようにする。{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "AWSConfigBucketPermissionsCheck", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "config.amazonaws.com" }, "Action": "s3:GetBucketAcl", "Resource": ["${aws_s3_bucket.aws_config.arn}"] }, { "Sid": "AWSConfigBucketDelivery", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "config.amazonaws.com" }, "Action": "s3:PutObject", "Resource": ["${aws_s3_bucket.aws_config.arn}/AWSLogs/${var.account_id}/Config/*"], "Condition": { "StringEquals": { "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control" } } } ] }コスト管理系のサービスのリージョンが違う

コスト管理系のサービス(AWS Cost Explorerとか)はAWSだとバージニア北部(us-east-1)ですがAWS ChinaだとNingxia(cn-northwest-1)になります。

詳細は

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/billing.html

に記載されている通り

コスト通知の仕組みを実装していてる場合はリージョンが変わるので注意まとめ

AWS Chinaを使用する場合に困ったこと、注意すべきことをまとめました。

AWS Chinaを使用することになったときに参考になれば幸いです。

- 投稿日:2020-12-04T10:07:28+09:00

バイク乗り向けハンズフリー音声ツイートシステムについて(iOS+AWS)

はじめに

いらっしゃいませ。わたしは@shnskfjwrです。

わたしは毎日すごい量のserverless.ymlを書いていますが、だれにも読ませるつもりはありません。ところで、わたしの趣味はおバイクとTwitterです。

基本はツーリングの休憩中にツイするのですが、運転中に面白いものを見つけたらその場でツイしたくなることもありますよね?

ですが、おバイクは車と違って基本的に両手が塞がってる上にグローブを装着してるので、その場ツイは難しいですね?

だからといって、わざわざ停車してツイする?そのネタ、そこまでするほど面白い?というわけで、それをどうにかしました。

何をするか

Siriの音声入力を利用したTwitter投稿

必要なもの

- iOS12以上がインストールされたiPhone

- ヘルメット内でsiriを起動できる環境(airpods2がおすすめ)

- AWSアカウント

- Twitterアカウント

TwitterAPI

Twitterへの投稿はTwitterAPIを利用します。

TwitterAPIをコールするにはキー&トークンが必要となるため、下記サイトを参考に開発者登録を行います。2020年度版 Twitter API利用申請の例文からAPIキーの取得まで詳しく解説

利用目的などは正直どう書いたか忘れてしまいましたが、正直に書いたら通った記憶があります。

なんやかんやで以下のキー情報を入手します。

- API key

- API key secret

- Access Token

- Access Token Secret

これらのキー&トークンを使って認証を行い、TwitterAPIをコールします。

AWS

Secrets Manager

Twitterキー情報はSecrets Managerに登録しておきます。今回は以下のように格納しました。

- twitter_api_keys

- api_key

- api_secret_key

- access_token

- access_token_secret

Lambdaのコード

認証情報をSecrets Managerから取得し、

リクエストに記載されたテキストをTwitterに投稿するシンプルな例です。import json import os import boto3 import base64 import requests from botocore.exceptions import ClientError from requests_oauthlib import OAuth1Session SECRET_NAME = os.environ.get('SECRET_NAME') STATUS_URL = "https://api.twitter.com/1.1/statuses/update.json" def get_secret(): session = boto3.session.Session() client = session.client( service_name='secretsmanager' ) try: get_secret_value_response = client.get_secret_value( SecretId=SECRET_NAME ) except ClientError as e: raise e else: if 'SecretString' in get_secret_value_response: secret = get_secret_value_response['SecretString'] else: secret = base64.b64decode(get_secret_value_response['SecretBinary']) return secret def handler(event, context): try: secret = json.loads(get_secret()) twitter = OAuth1Session( secret['api_key'], secret['api_secret_key'], secret['access_token'], secret['access_token_secret'] ) body = json.loads(event['body']) tweet = body['tweet'] params = { 'status': tweet[:140] } res = twitter.post(STATUS_URL, params = params) return { 'statusCode': res.status_code } except Exception as e: print (e) raise e公開されているコードを参考にさせていただきました。

API Gateway & Lambda

使い慣れてる Serverless Framework を使ってサクッとデプロイします。

service: tourin_tweeting frameworkVersion: '>=2.0.0 <3.0.0' plugins: - serverless-python-requirements custom: defaultStage: alpha pythonRequirements: layer: true provider: name: aws runtime: python3.7 region: ap-northeast-1 profile: ${opt:profile, ''} stage: ${opt:stage, self:custom.defaultStage} environment: TZ: Asia/Tokyo STAGE: ${self:provider.stage} SECRET_NAME: twitter_api_keys logRetentionInDays: 7 iamRoleStatements: - Effect: Allow Action: - 'secretsmanager:GetSecretValue' Resource: - '*' apiKeys: - defaultApiKey usagePlan: quota: limit: 1000 period: DAY throttle: burstLimit: 500 rateLimit: 250 functions: tweet: handler: src/tweet.handler layers: - !Ref PythonRequirementsLambdaLayer events: - http: path: /v1/tweet method: post cors: true integration: lambda-proxy private: trueデプロイ完了後、apiKeyがログに表示されますので控えておきます。

他の人に勝手にTwitterAPIを叩かれてしまうと面白い困るので、apiKeyを有効にして最低限のセキュリティは担保しています。ここまでの工程でTwitterAPIをwrapするAPIが完成しましたが、これだけではなんの意味もありません。

音声投稿を行うためには、iPhoneのパワーを借りる必要があります。ショートカット(ios)について

音声入力にはiOSに搭載されているSiriとショートカットを使います。

ショートカットは、iOS上で動作させられる簡易スクリプトのようなものです。

ショートカットはsiriから起動できるため、「HeySiri! {ショートカット名}!!」と話しかければ起動できます。つまり、Twitterに投稿するためのショートカットを用意し、それをSiri経由で起動することで

完全音声制御のツイが実現するというわけです。そしてネタばらしですが、今回の企画は以下の記事の内容を真似してみることから始まりました。

AirPodsだけでTwitter投稿も!SiriからTwitterにバックグラウンドで投稿するこちらの記事を読んでええやん!!と真似してみたところ、ちょっとした問題が発生しました。

それは、IFFFTからのTwitter投稿は24時間で25件までに制限されていること!!(2020/9時点)そんなんじゃぜーんぜん足りないYO!!というわけで、わたし専用のTwitterAPI基盤を構築する必要があったのです。

ショートカットのインストール

ショートカットはicloudを経由して自由に公開・配布が可能になっています。

先述の記事で配布されていて、わたしがカスタムした「バックグラウンドでツイート」と「ツイート」をiPhoneにインストールします。

うまく行かない場合は先述記事を参考に、「信頼されていないショートカットを許可」してください。インストール後、「バックグラウンドでツイート」の最上部のテキスト(変数URL)をAPI Gatewayの実行URLに書き換えてください。

これで準備完了です。

動作確認

HeySiriに対応しているイヤホンをヘルメットに装着し、心の赴くままに叫びます。

「HeySiri! ツイート!!」

※iOS14以降、「StringAnswerは何にしますか?」と聞いてくるようになったので若干テンポが悪くなった。早く修正してほしい。

「テスト投稿!!」

「はい!!」

結果

実際におバイクで使ってみた感想

ゆっくり流してるときはきちんと聞き取ってくれます。

しかし、60km/h超えたあたりからは風切り音のせいでマイクの精度が低下してしまい微妙、

高速道路は絶望的という結果でした。それでも結構楽しい。実は、写真を音声シャッターで撮影しそれを添付してツイする機能も開発済なのですが、それはまたの機会に……。

- 投稿日:2020-12-04T09:39:34+09:00

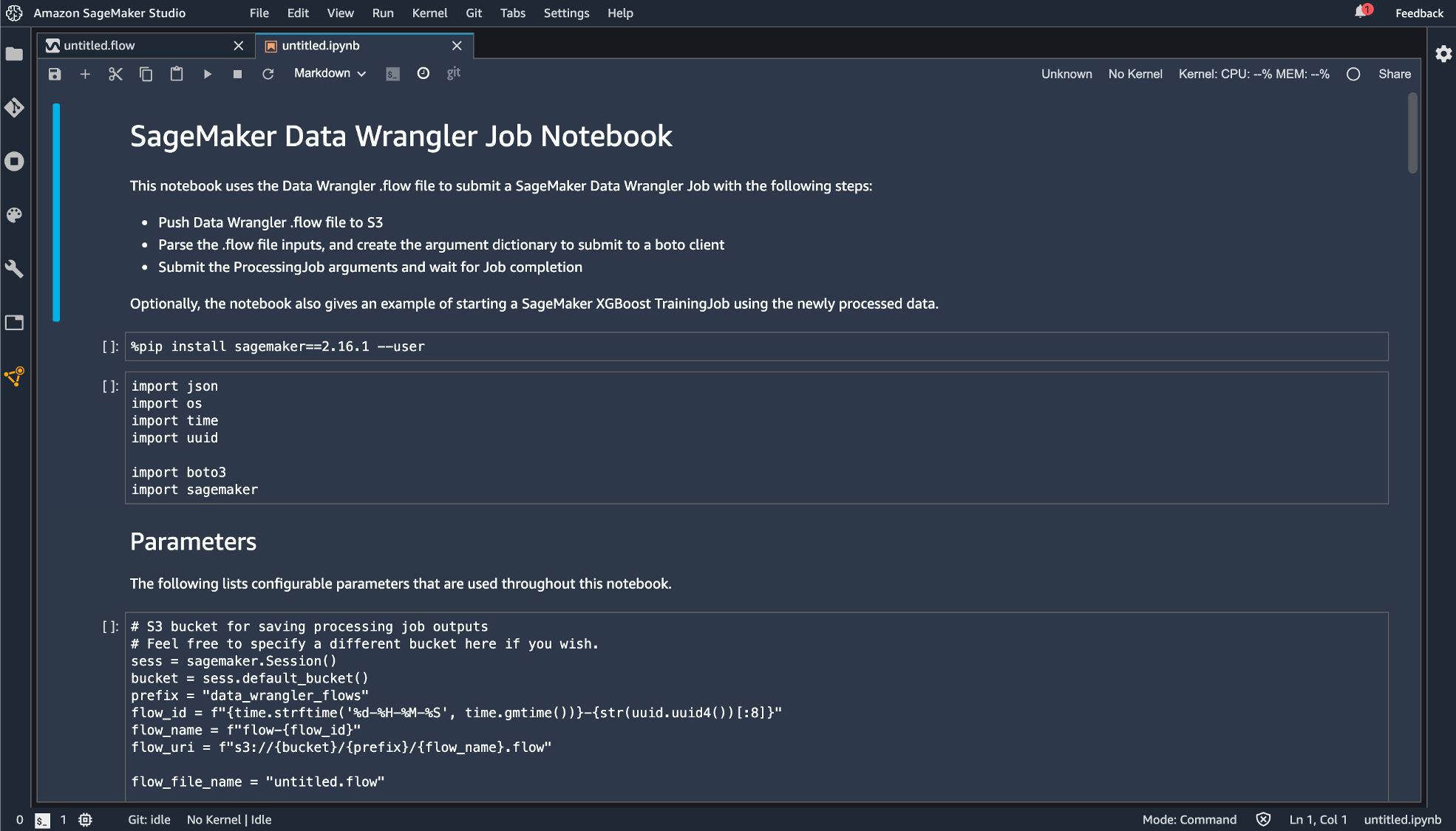

Amazon SageMaker Data Wrangler を実際に使ってみた[re:Invent 2020]

はじめに

この記事は株式会社ナレッジコミュニケーションが運営する Amazon AI by ナレコム Advent Calendar 2020 の 4日目にあたる記事になります。

AWS が開催する re:Invent 2020 で発表された Amazon SageMaker の新機能である Amazon SageMaker Data Wrangler を実際に触ってみました。

Amazon SageMaker Data Wrangler

Amazon SageMaker Data Wrangler

SageMaker Data Wrangler とは AWS の各種サービスからデータをインポートし、データの可視化(リアルタイムで!)や変換の処理を GUI 上で行えるサービスのようです。

実際に行った処理をノートブックとしてエクスポートすることもできるので手元で処理して可視化して、処理して可視化して、、、という縦長ノートブックとのにらめっこからオサラバできそうですね。

名前が似ている AWS Data Wrangler というオープンソースの Python ライブラリがありますが、こちらとは別物のようです。

今回紹介されている Amazon SageMaker Data Wrangler はあくまでも SageMaker Studio の追加機能、という位置づけのようです。SageMaker Data Wrangler の機能や使用方法について簡単にまとめると

SageMaker Data Wrangler は SageMaker Studio の追加機能であり、

- ETL 処理をグラフィカルに記述する flow ファイルの作成

- インポートするデータの選択

- データの変換および分析の記述

- 記述した処理をエクスポート

という流れで ETL 処理をサポートする機能であるといえると思います。

実際に触ってみる。

今回は kaggle の COVID-19 Dataset を用いて実際に Data Wrangler を使ってみました。

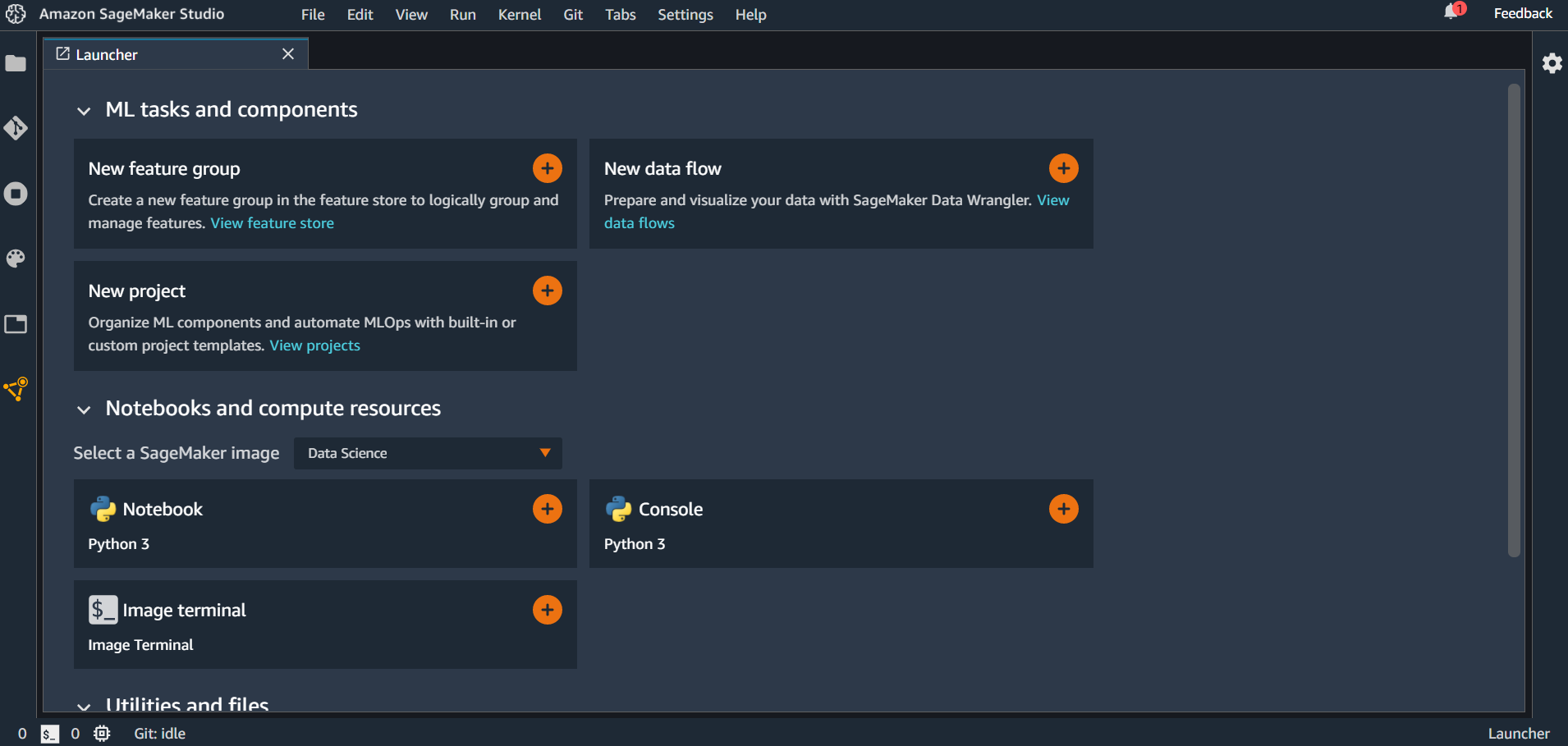

まずは Amazon SageMaker Studio に入ります。

データのインポート

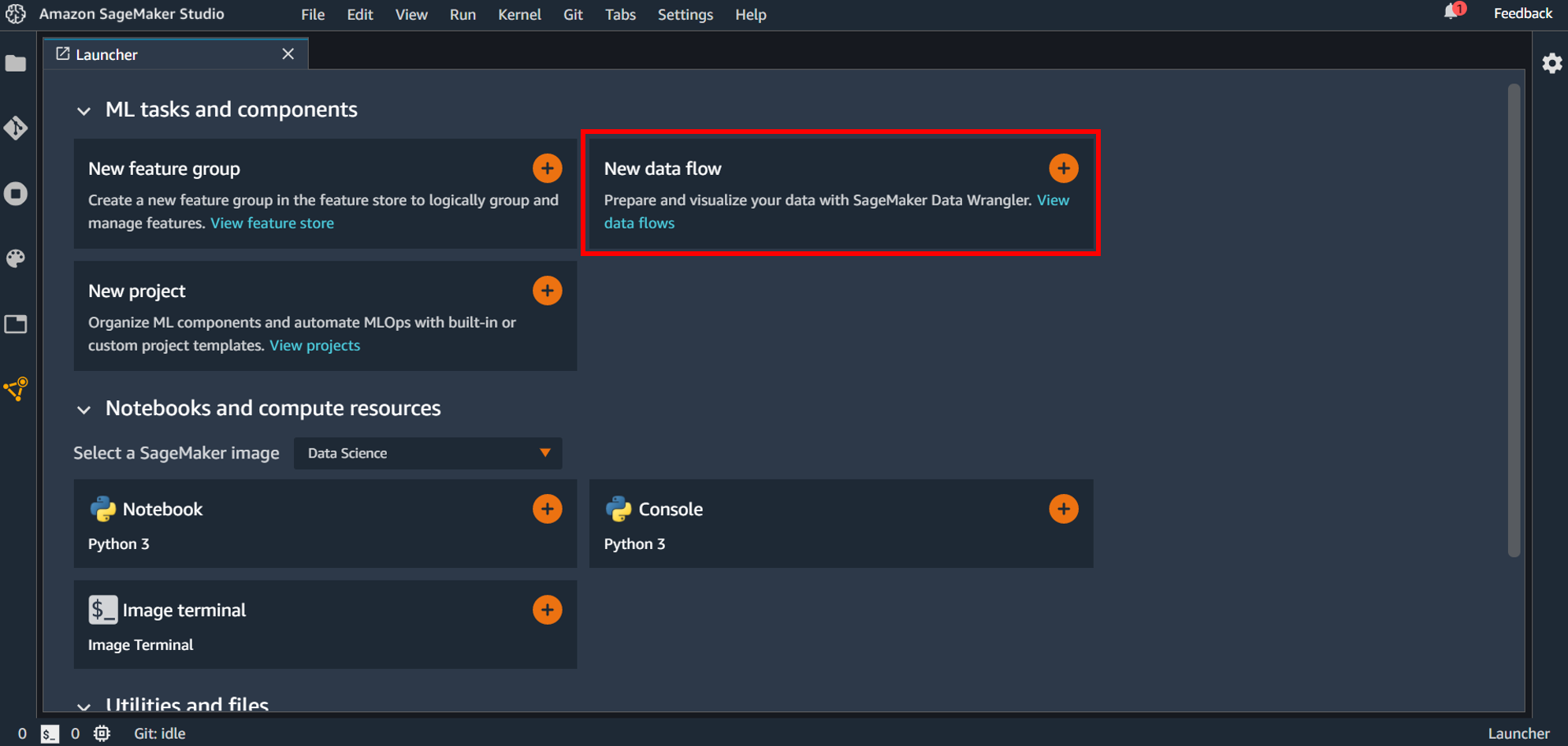

Data Wrangler を使うには最初に flow ファイルを作成します。最初のランチャー画面にある「New data flow」の+ボタンをクリックするか、

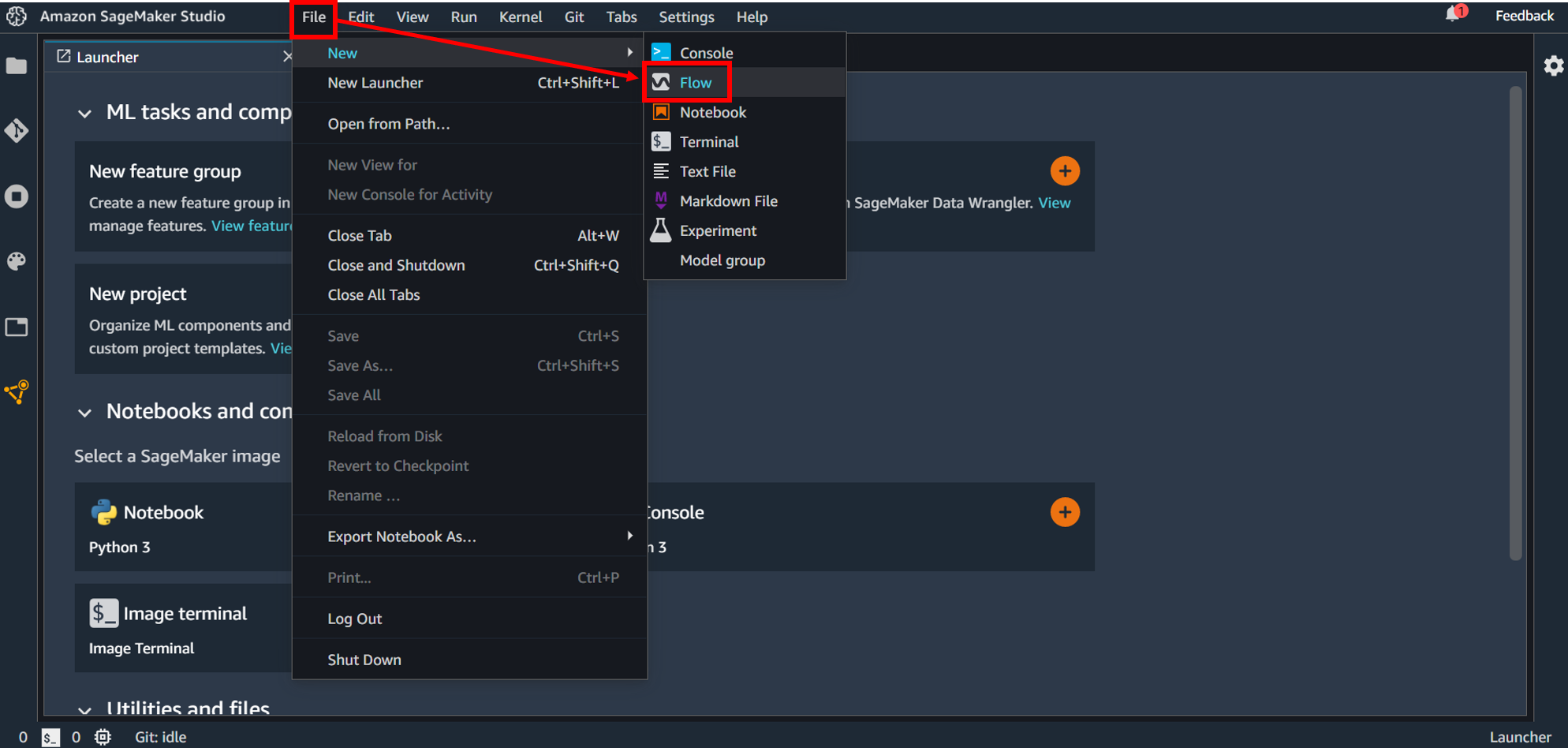

画面上部の「File」→「New」→「Flow」としてファイルを作成します。

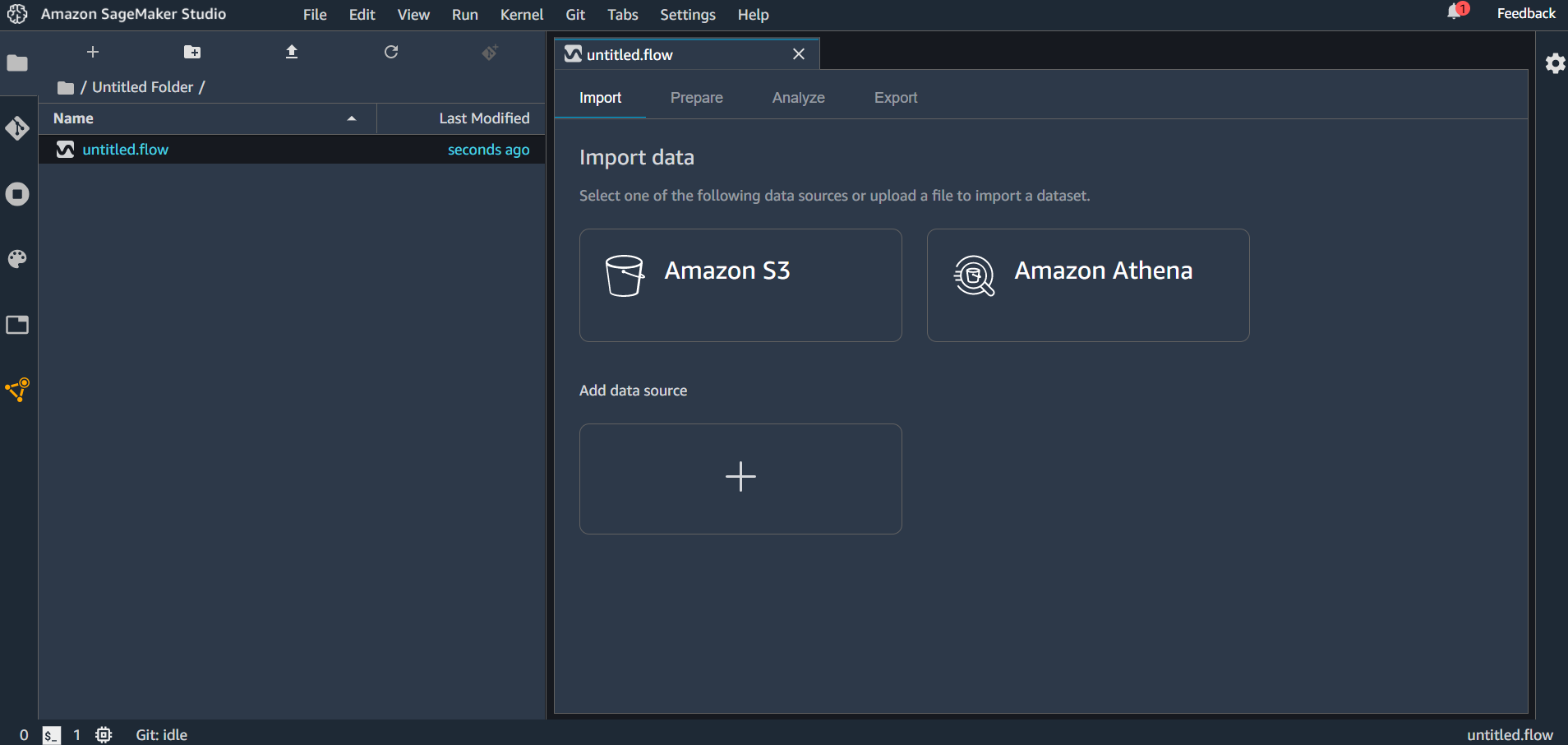

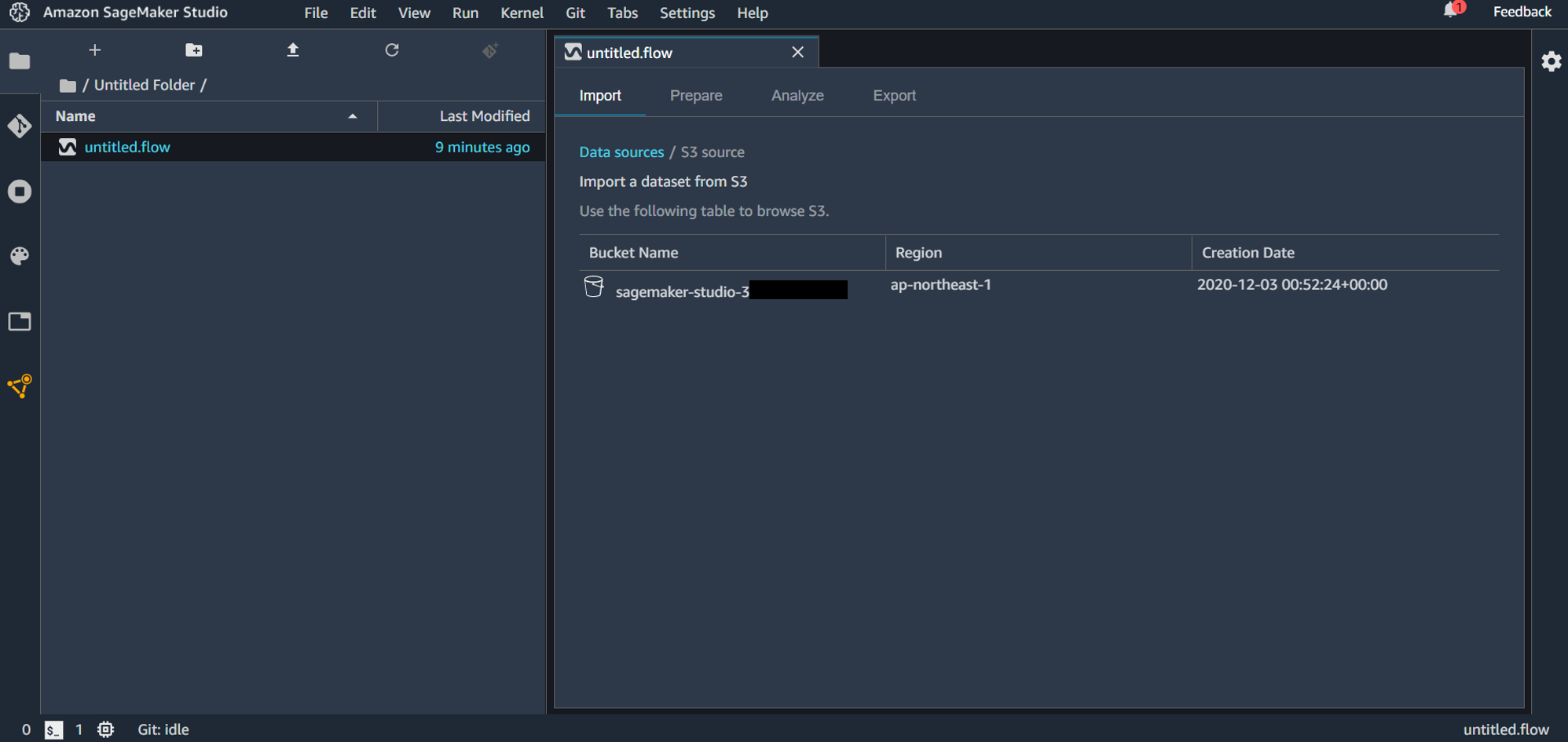

flow ファイルを作成すると「untitled.flow」というデータが生成されます。(名前の変更もできます。)インポートできるデータソースとしては Amazon S3 と Amazon Athena が選択できます。「Add data source」をクリックしてみると Redshift が選択できるようになっていました。

flow ファイルには4種類のタブがあり、それぞれ

- Import → データのインポート設定を行う

- Prepare → グラフィカルにデータ変換・分析のフローを記述する

- Analyze → 分析結果の表示

- Export → エクスポートするコンポーネントを選択し、エクスポートする

ということが行えます。

S3 に事前にアップロードしておいたファイルをインポートしていきます。「Amazon S3」を選択すると、バケット選択画面になります。

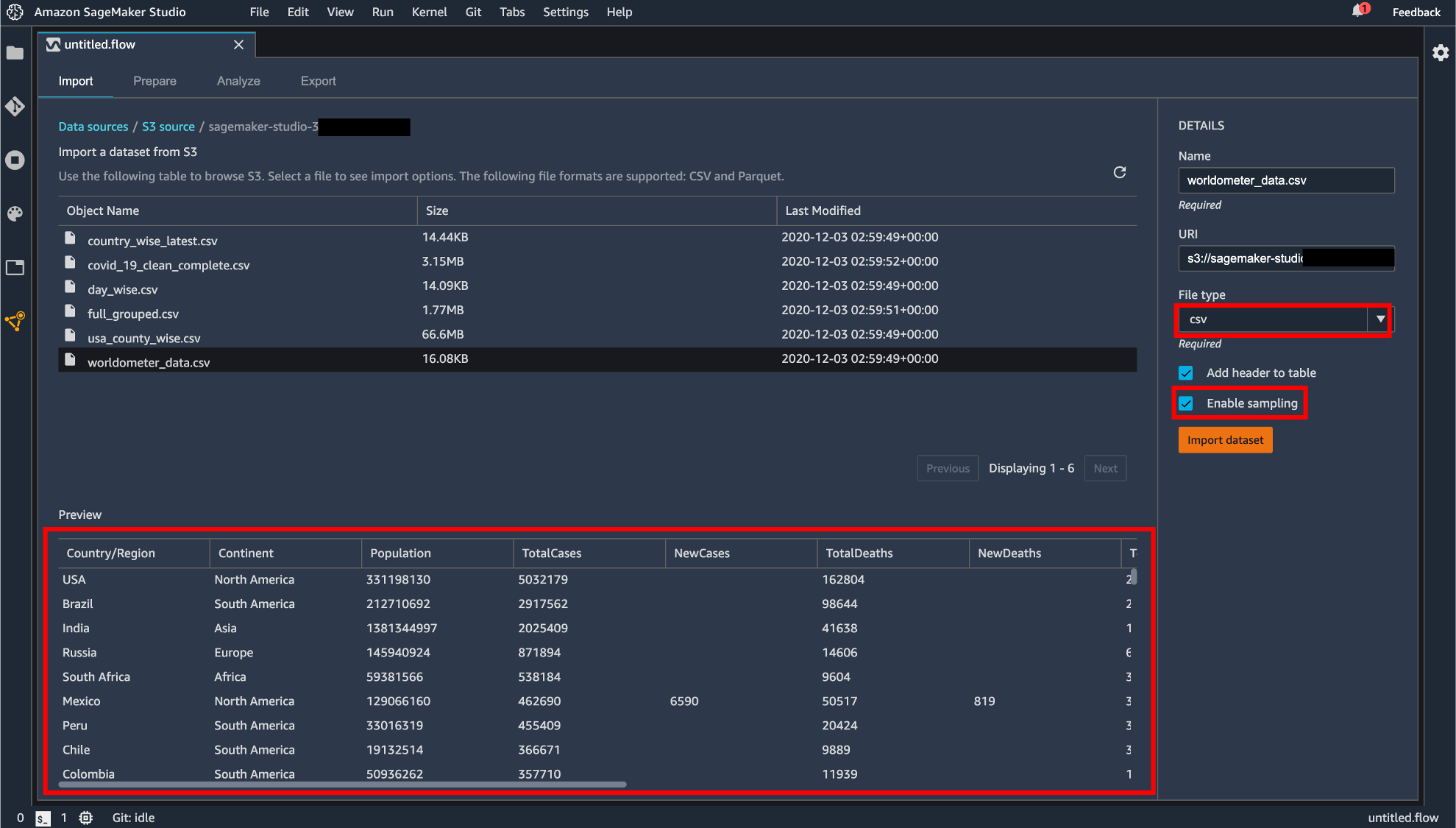

バケットを選択して、アップロードするファイルを選択します。S3 からのアップロードは CSV または Parquet が対応しています。

ファイルを選択すると画面下部にプレビュー画面が表示されます。拡張子がついていないファイルは画面右の「File Type」から CSV か Parquet を選択する必要があります。「Enable sampling」が有効になっている場合、インポートされるファイルが最大100MBに制限されます。設定が終わったら「Import dataset」をクリックします。

データフローの作成

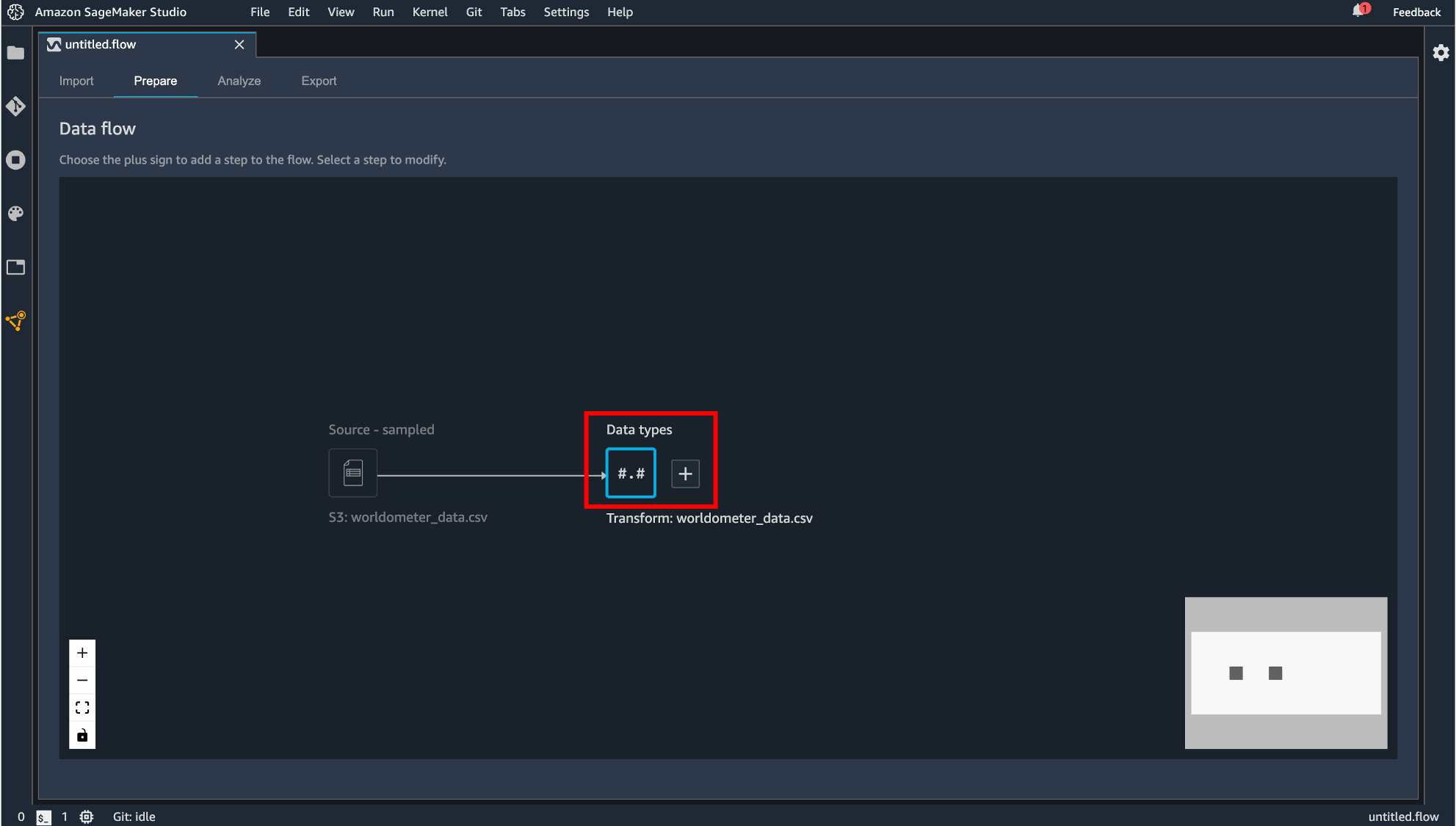

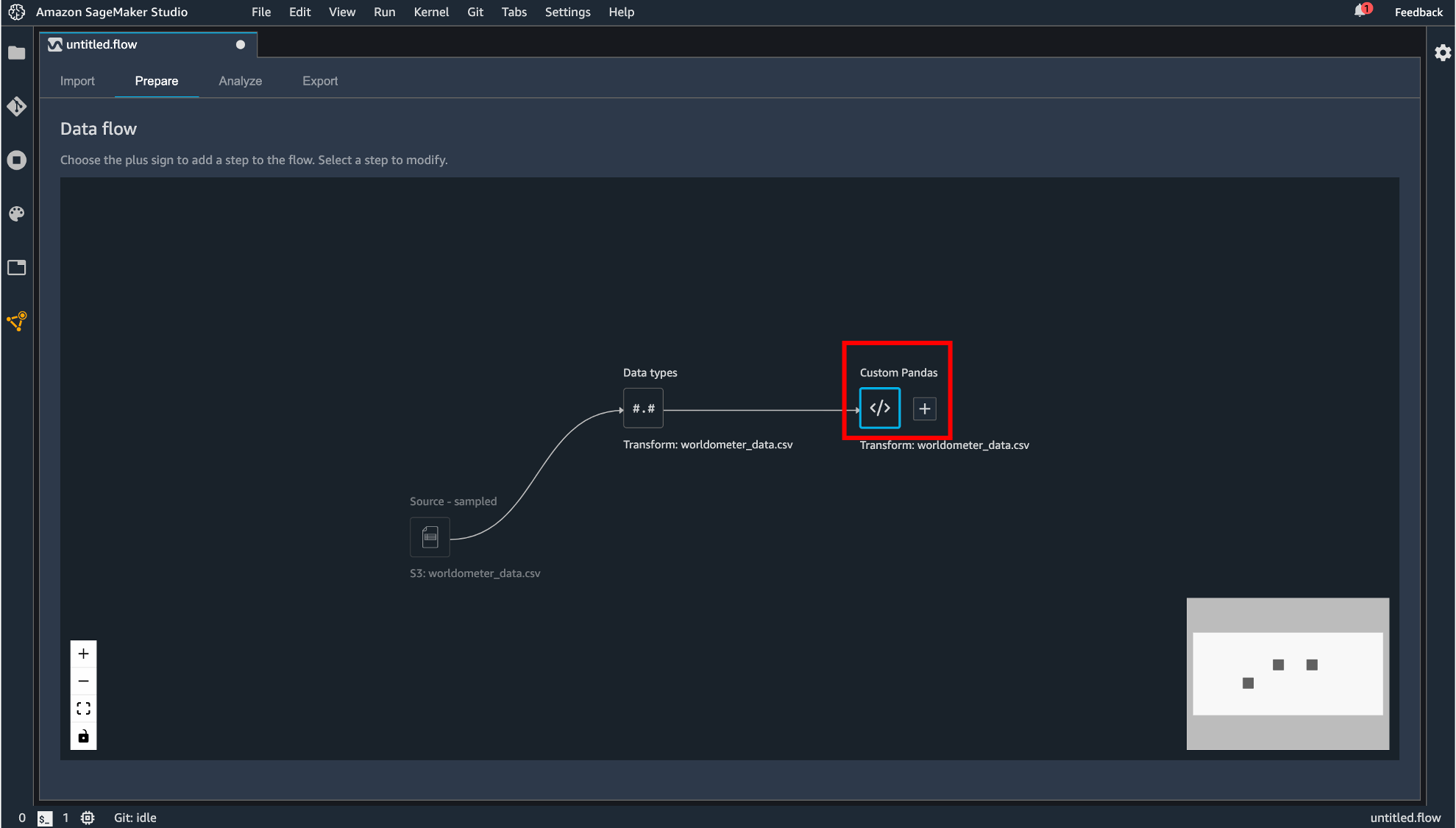

インポートが完了すると、Prepare タブに遷移し、今回作成するデータフローがグラフィカルに表示されます。

Data Wrangler はインポートされたデータのデータ型を自動で推測し、データフレームを作成します。表示されている「Data types」というコンポーネントが自動生成されるデータフレームになります。

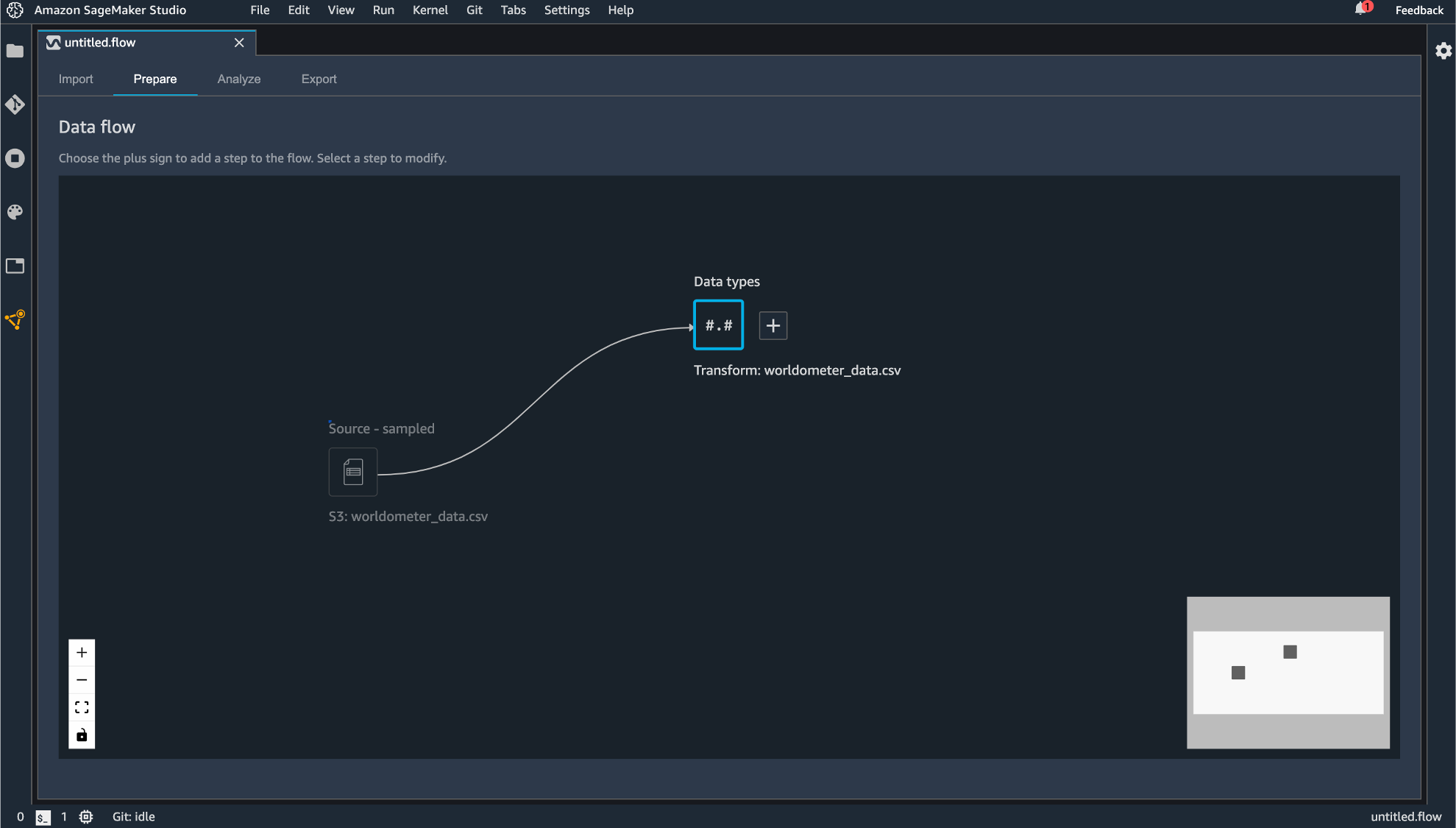

生成されるコンポーネントはドラッグすることで動かすこともできます。

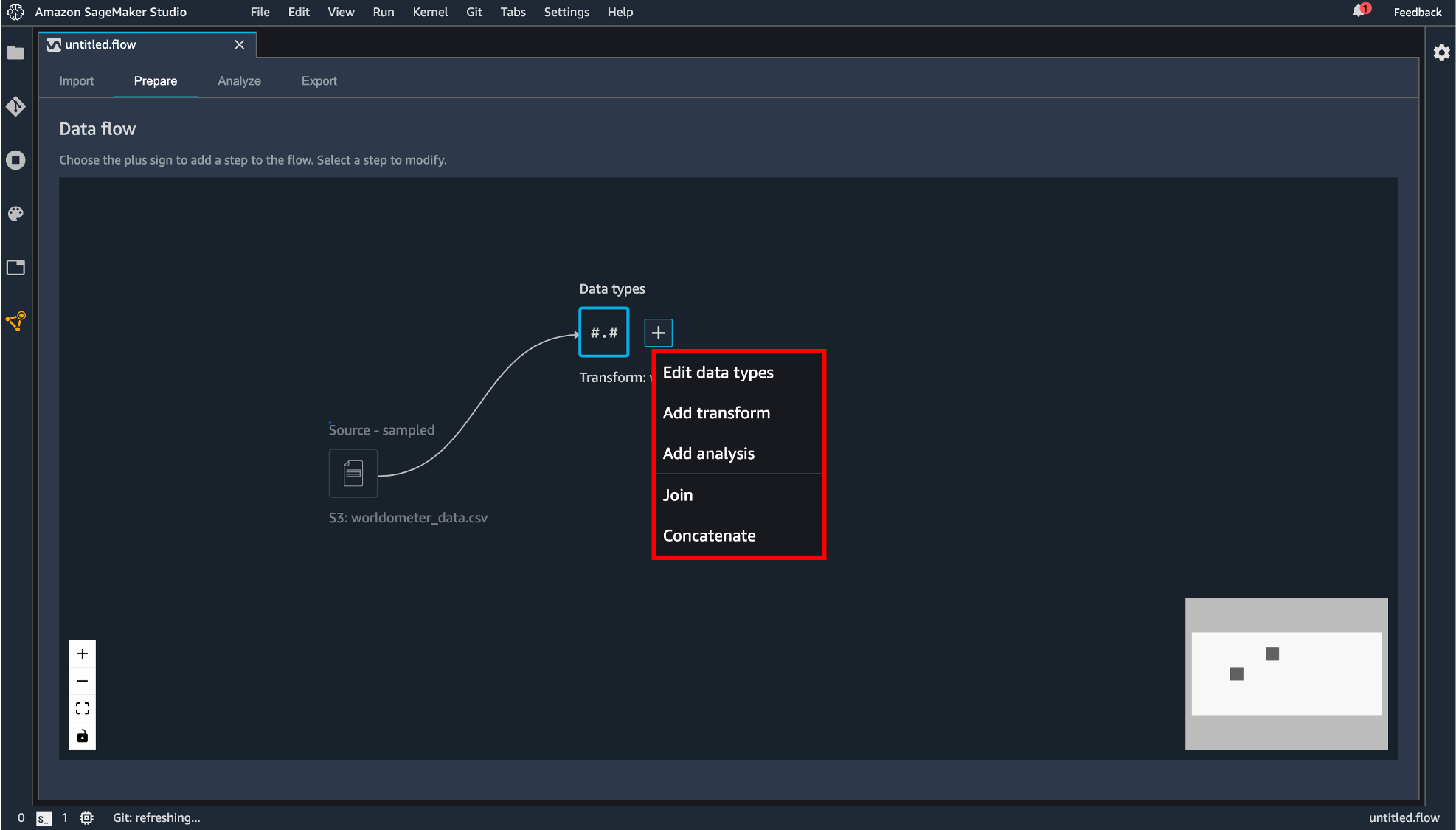

「Data types」の横にある+ボタンをクリックすると後続の処理を追加できます。

後続処理として追加できるコンポーネントには次のものがあります。

Edit data types

データインポート時に自動生成されたデータフレームの各カラムのデータ型の変更が行えます。「Type」のプルダウンから選択できます。

変更する型を指定したら「Preview」で変更後のデータフレームが表示され、よければ「Apply」します。

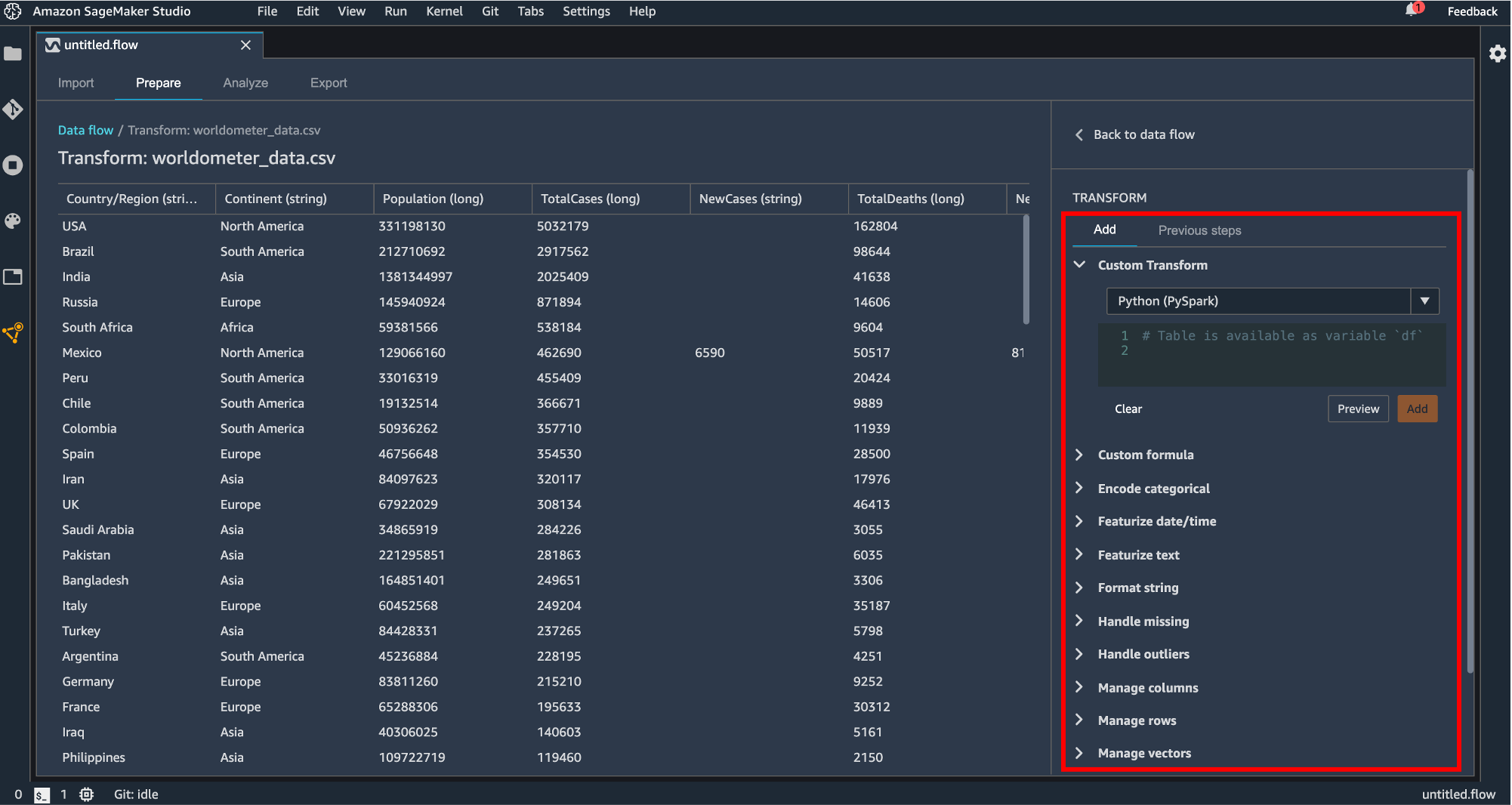

Add transform

読み込み時にデータフレームの変換処理を記述します。

変換できる処理は次のようになっています。

Custom Transform

Python(Pandas, Pyspark)または SQL(Spark SQL) で変換処理を記述します。Custom formula

新しいカラムを Spark SQL でクエリ書いて追加します。Encode categorical

カテゴリのカラムをプルダウンで指定して One-hot encode または Ordinal encode します。欠損値の処理も Skip, Error, Keep, Replace with NaN から選択することができます。Featurize date/time

date/time の型のデータを数値やベクトル表現に変換できます。Featurize text

自然言語のカラムを Character statistics, vector に変換できます。Character statistics には単語数や文字数などがあり、新しい出力カラムが生成されます。Format string

文字列のフォーマット(大文字、小文字、右寄せ、左寄せなど)を指定して変換してくれます。Handle missing

欠損値の処理を指定します。変換の方法を impute, drop missing などから指定してそれぞれの方法に対して詳細な設定ができます。(impute ならカラムの型がなんであり、中央値か平均を代入する、など)Handle outliers

外れ値の処理をかけます。標準偏差や quantile などを指定してどのように処理するか設定します。Manage columns

カラムの移動、削除、複製、リネームなどを行います。Manage rows

ソートやシャッフルをすることができます。Manage vectors

数値データ列とベクトル列を Assemble や Flatten で処理できます。Parse column as type

データ型を指定してキャストします。Process numeric

標準化を行ったりロバストスケーラーや最大値最小値の範囲でスケーリングします。処理には Spark が使われているようです。Search and edit

データの検索と、検索した値の編集ができます。置換や区切り文字で分割もできます。Validate string

カラムに対して条件を指定して True または False で表現されるカラムを生成します。追加した変換処理を Apply するとコンポーネントが追加されます。

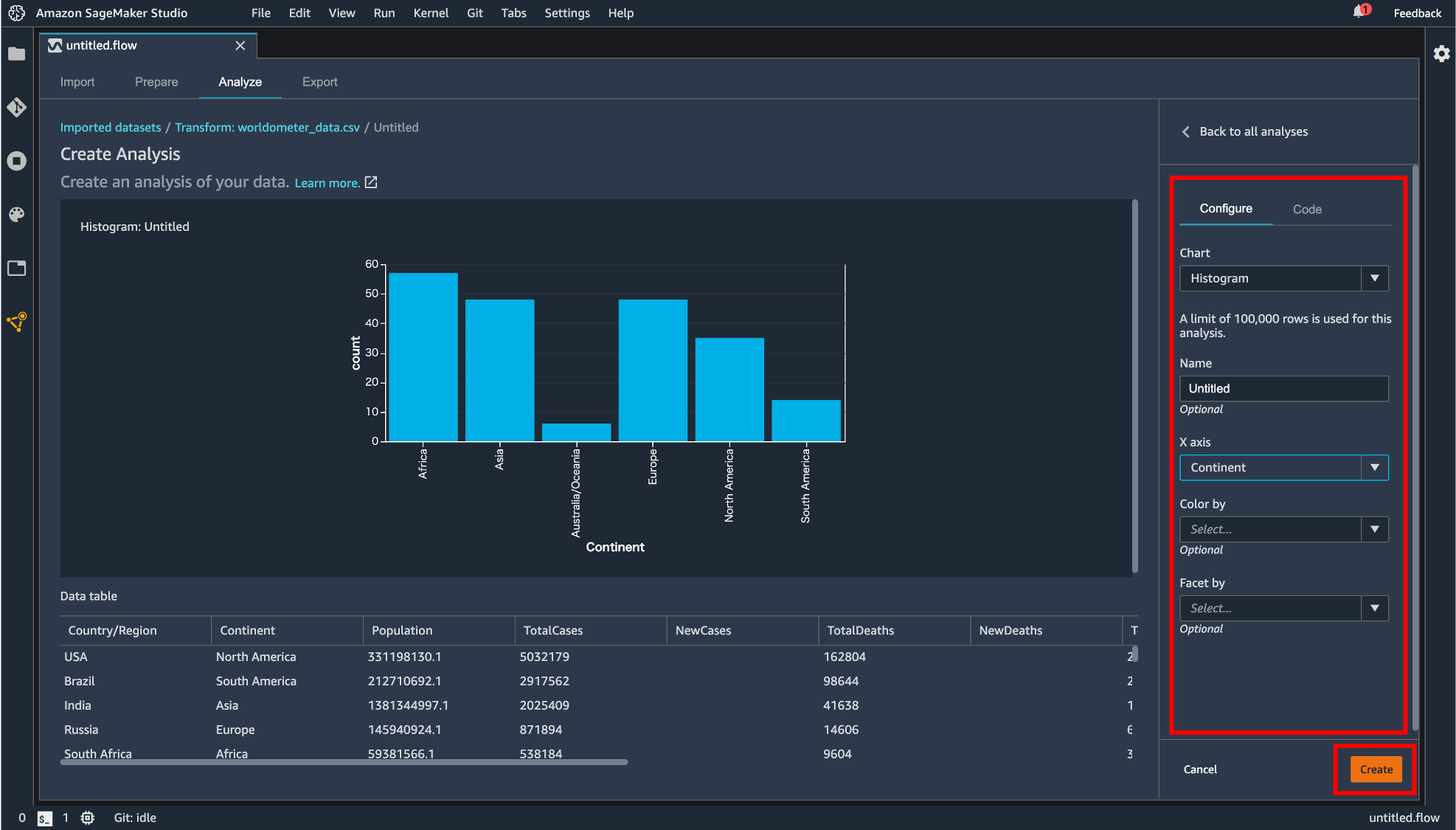

Add analysis

変換処理などを行ったデータを可視化できます。「Configure」タブではヒストグラムや散布図などを指定して表示させることができます。「Code」タブでは Pandas で記述できます。「Create」ボタンで描画した図を保存することができます。

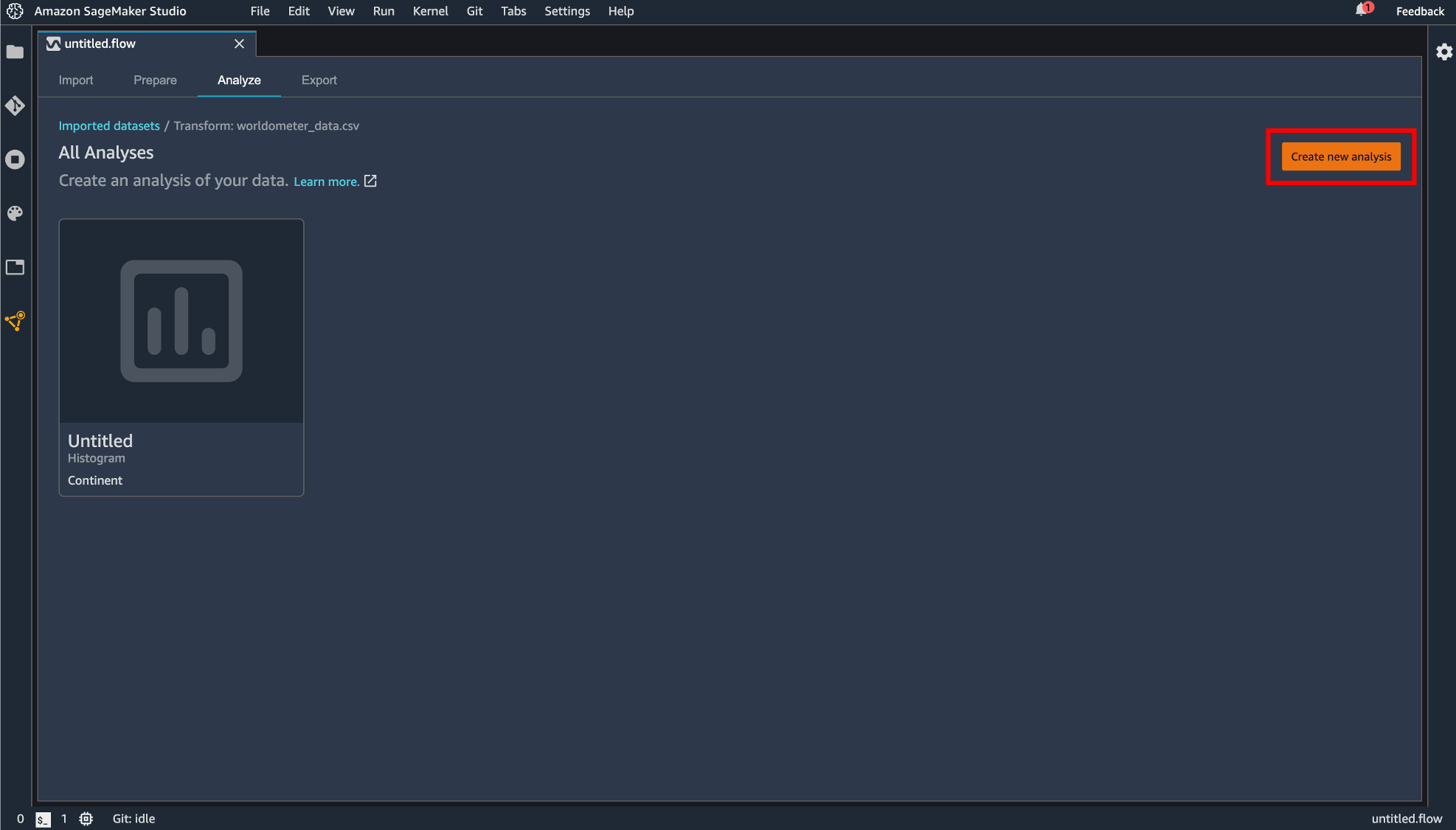

保存された図は flow ファイルの「Analyze」タブに保存されています。この画面からも「Create new analysis」から新しい図を描画できます。

Join

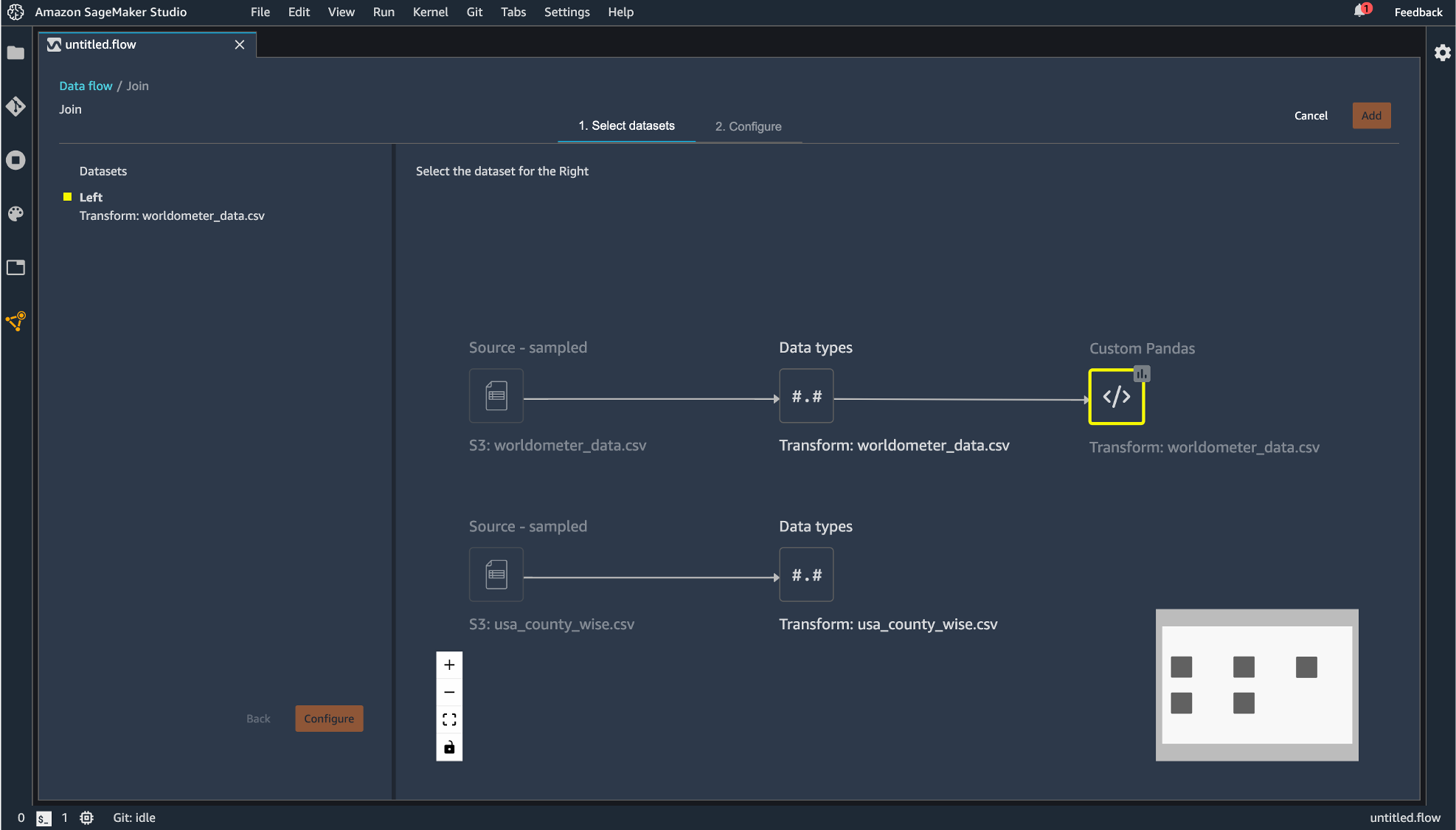

2つのデータセットの結合が行えます。データセットが複数必要になるには「Import」タブから最初にデータをインポートした時と同じ手順で実施します。

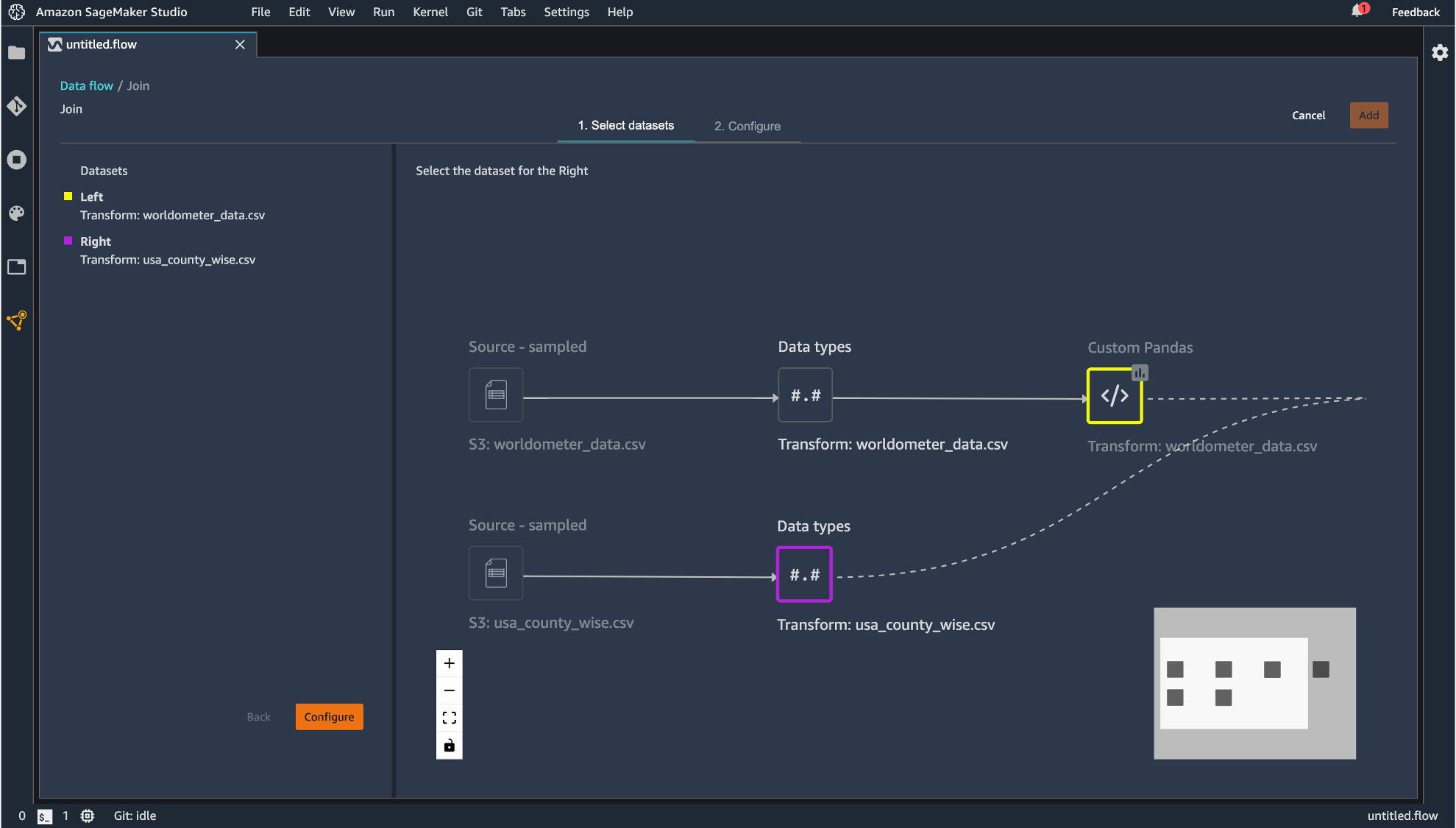

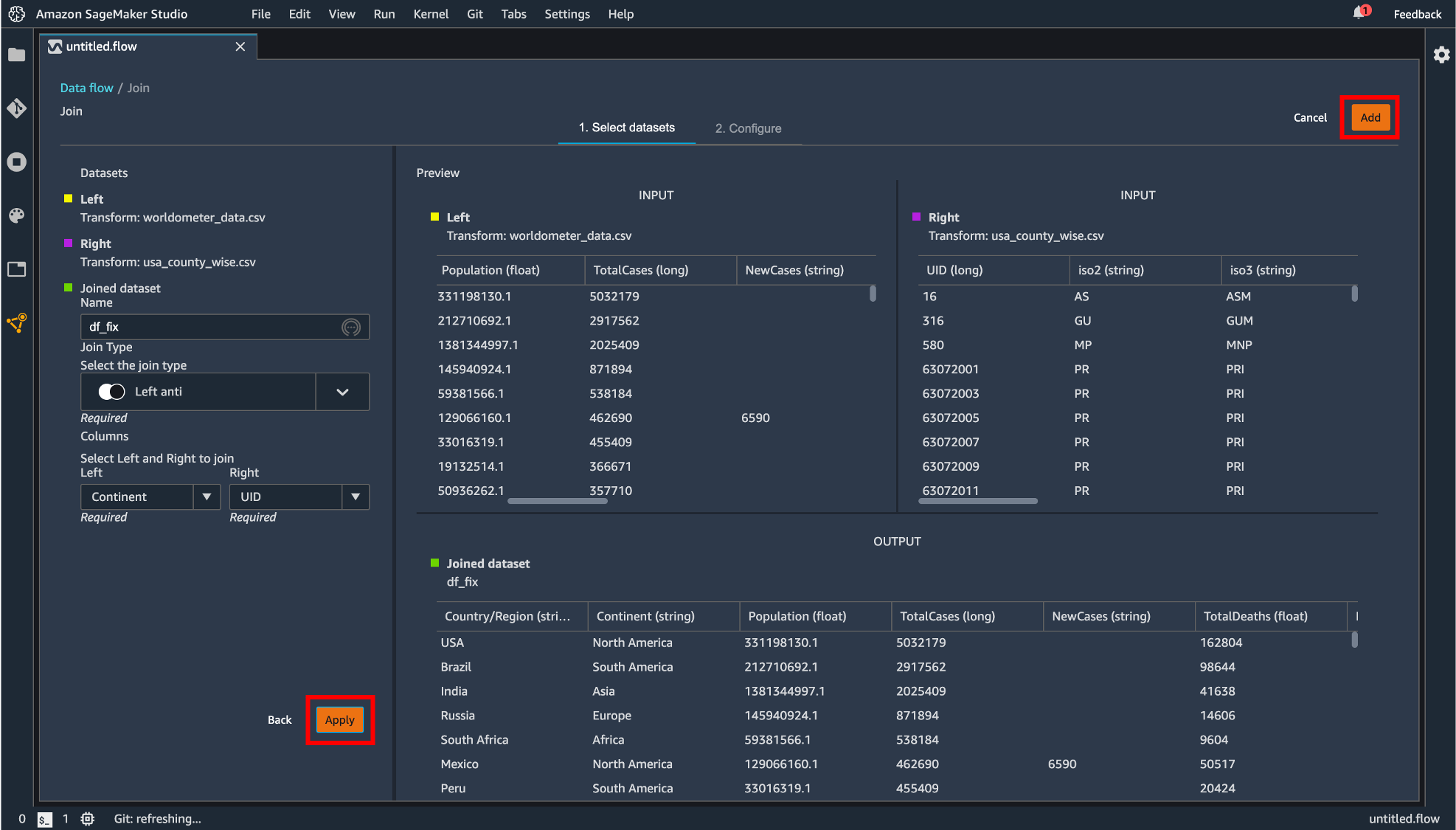

「Join」をクリックしたデータフレームが左側として指定されます。右側にのデータフレームを指定すると結合後のフローが現れるので「Configure」すると、

プレビュー画面が表示され、どのように結合を行うのかを指定します。設定したら「Apply」して「Add」します。

生成したデータフレームがコンポーネントとして追加されました。

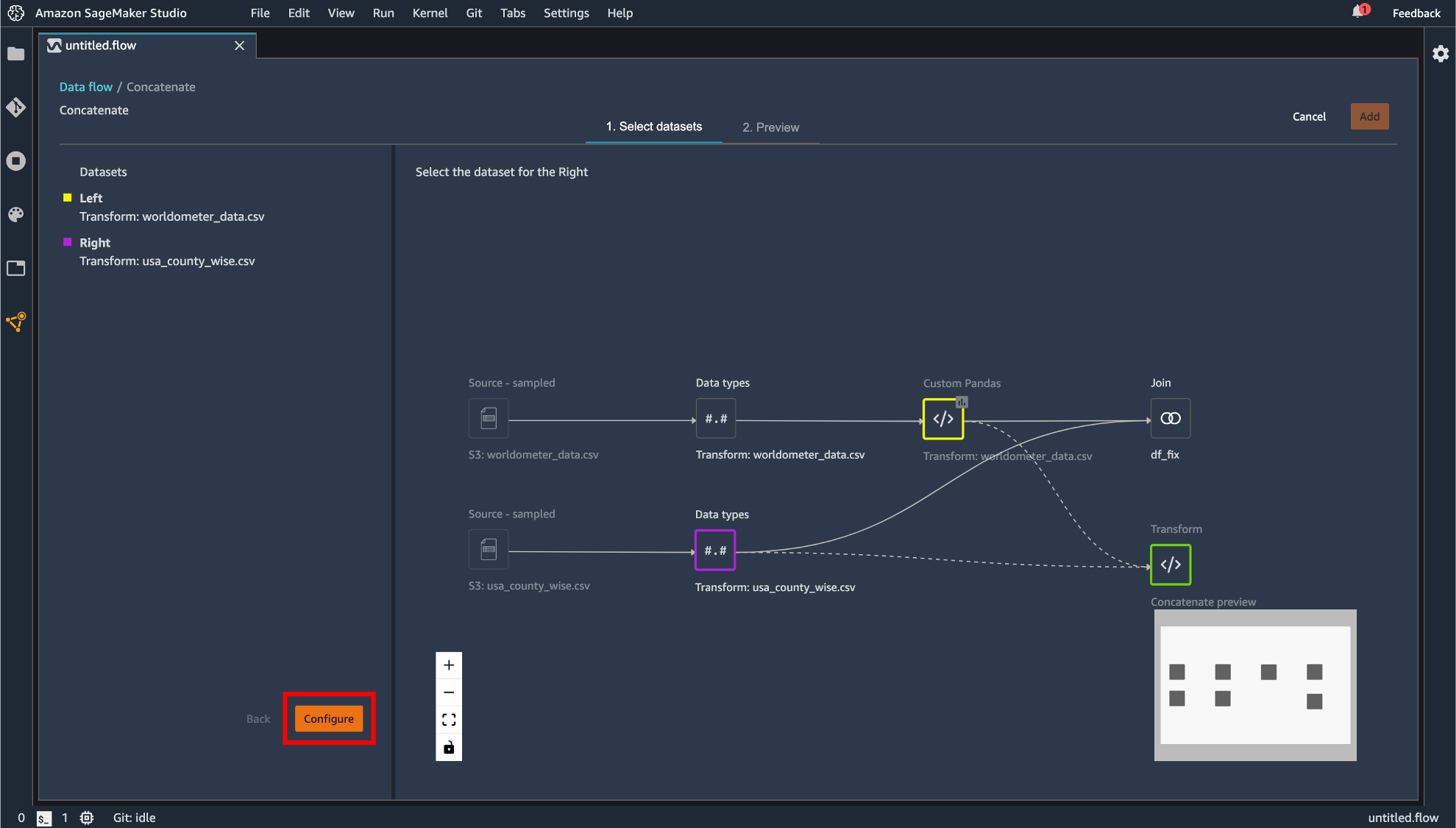

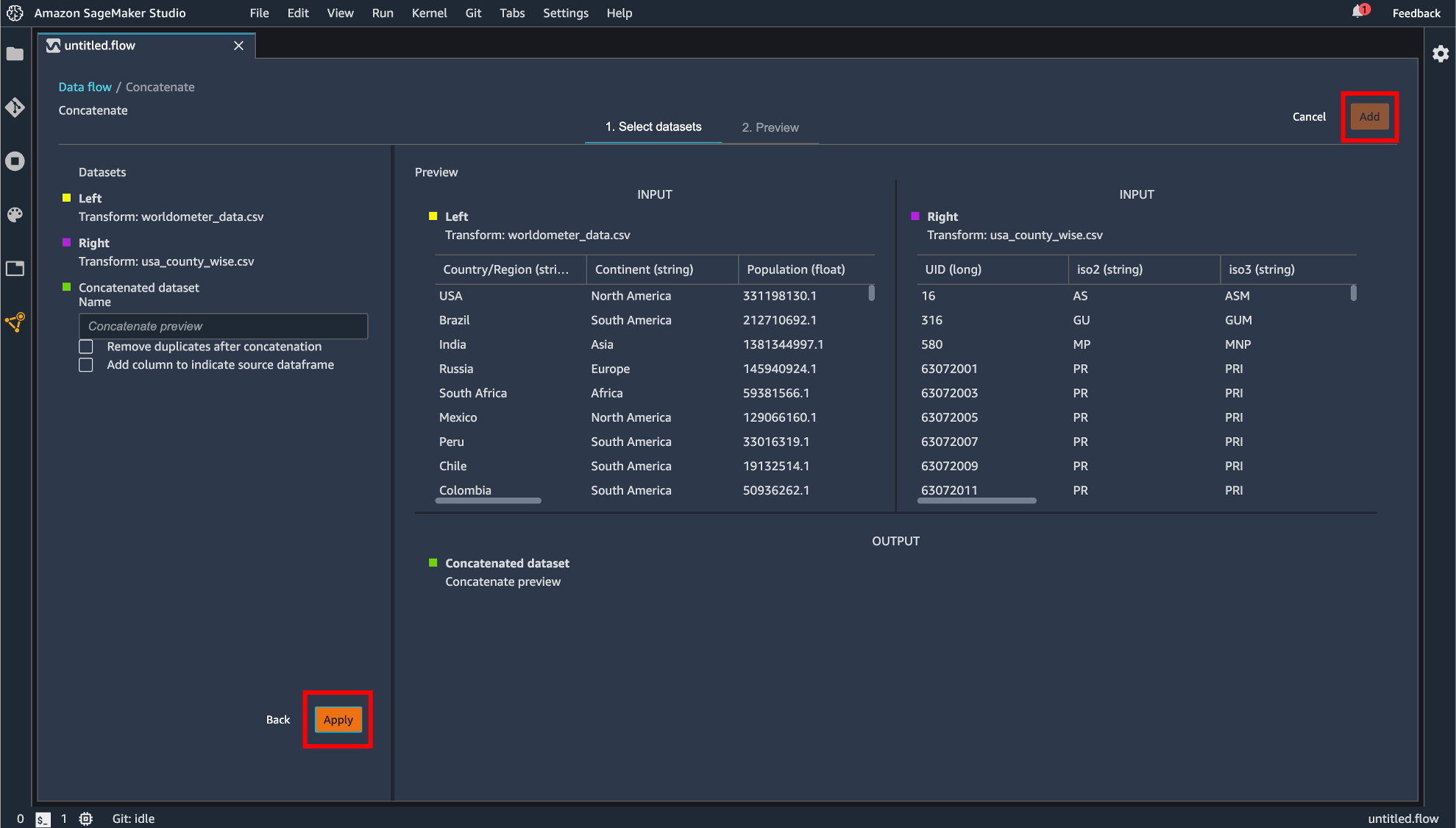

Concatenate

データの連結を行えます。手順としては Join の操作に準じています。

指定したら「Apply」して「Add」します。

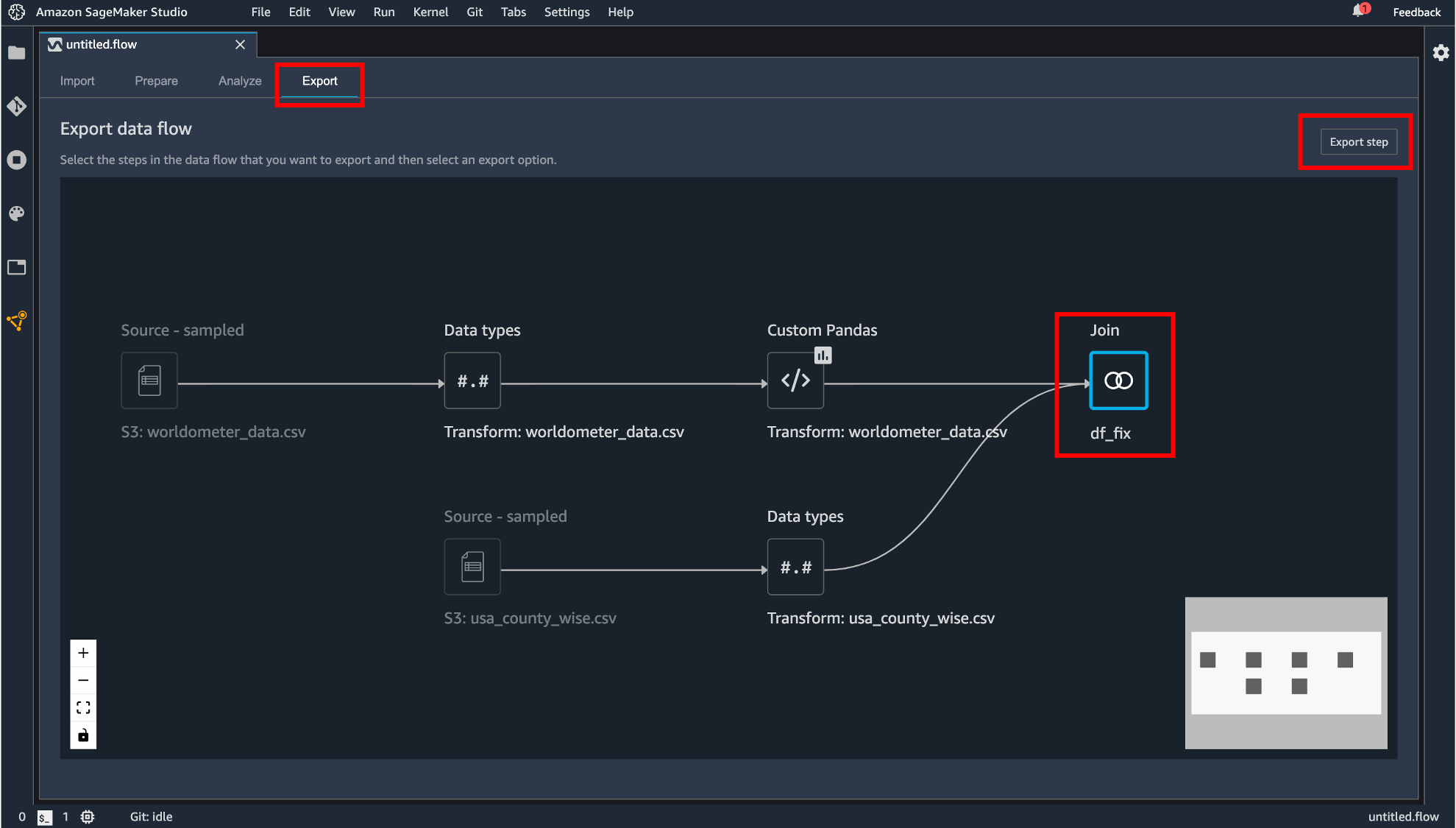

データフローのエクスポート

作成したデータフローをエクスポートします。まず「Export」タブに移動します。エクスポートしたいコンポーネントをクリックして「Export step」をクリックします。

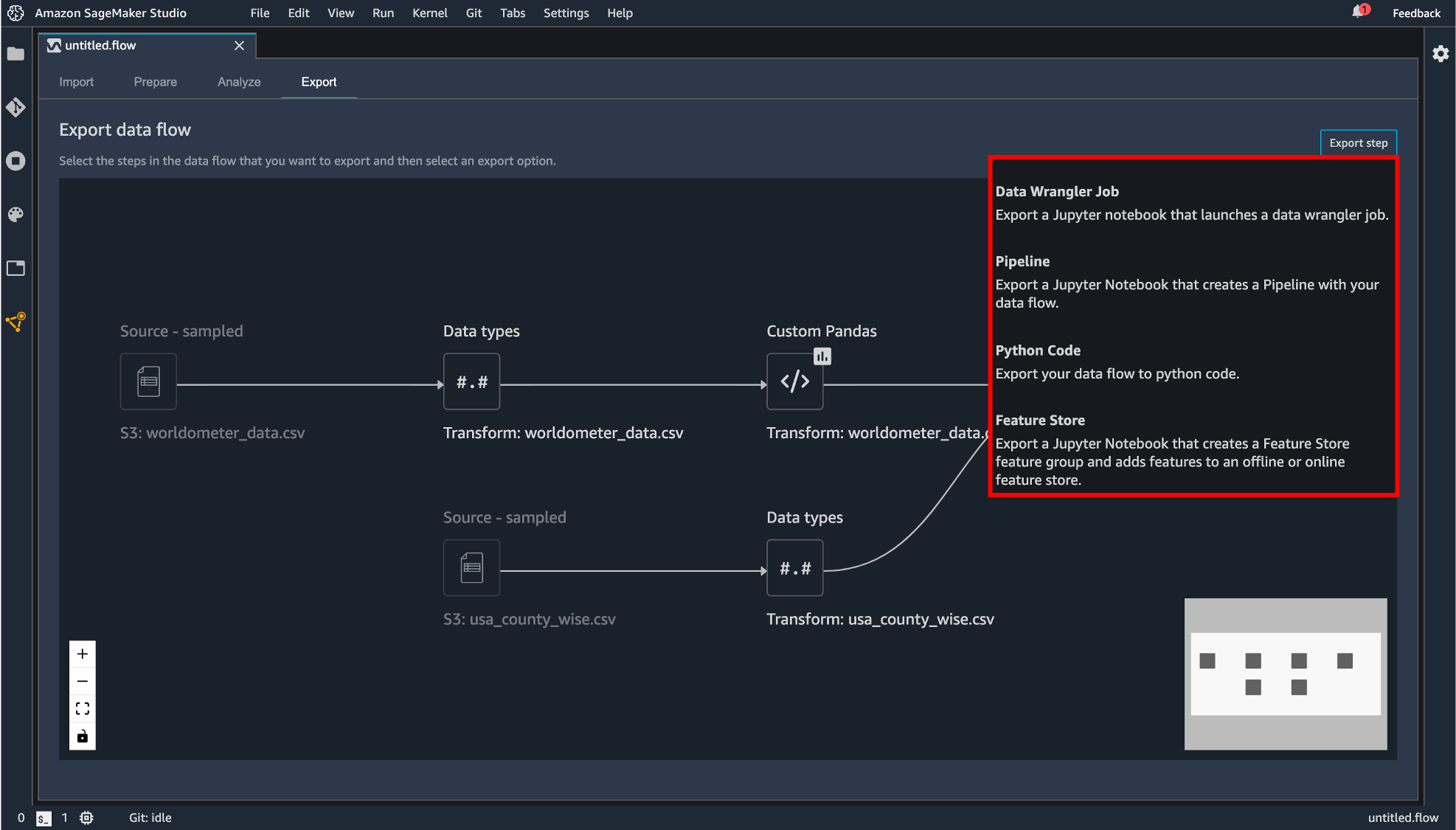

エクスポートの方法は現在4種類用意されています。

- Data Wrangler Job

- Pipeline

- Python Code

- Feature Store

Python Code では.py の拡張子を持つファイルとして生成されます。他の3つは SageMaker に統合されたノーブック形式でエクスポートします。

違いとしてはData Wrangler Job

作成したデータフローを丸ごとコード化Pipeline

作成したデータフローのコード + Pipeline という機能への統合するためのコードが追記Feature Store

作成したデータフローのコード + Feature Store という機能への統合するためのコードが追記という感じのようです。 とりあえず Data Wrangler Job としてエクスポートしてみます。

無事エクスポートできました!

おわりに

データの様々な前処理が GUI 上でできるのは本当に便利だと思います。今後はこの機能を使い倒していきたいと思います。

また、Pipeline や Feature Store も今回のre:Invent 2020で紹介されていた機能なので検証してみたいと思っています。

- 投稿日:2020-12-04T09:24:05+09:00

[AWS] AWSにユーザー登録しました

AWSにユーザー登録しました

本日(2020/12/04)AWSにユーザー登録してみました! というだけの投稿です。

「今後 12 か月は、無料利用枠の制限内で主要な AWS コンピューティング、ストレージ、データベース、およびアプリケーションサービスに無料でアクセスしていただけます.」とのことです。

以下の設定をしました。

- AWS マネジメントコンソール → マイ請求ダッシュボード

- Billing の設定

- E メールで PDF 版請求書を受け取る をON

- 無料利用枠の使用アラートを受信する をON

- 請求アラートを受け取る をON

- 請求アラートを管理する をクリック

- CloudWatchの画面が開くので、請求額が5ドルを越えたら通知がくるよう設定

- 投稿日:2020-12-04T04:15:01+09:00

AWS SSOのユーザx権限一覧をつくる

はじめまして。ZOZOテクノロジーズ CTO室 兼 SRE部 のkotatsu360です。

ウィスキーと葉巻とAWSが好きです∠( ゚д゚)/この記事は

ZOZOテクノロジーズ #2 Advent Calendar 2020 #2 4日目です。

昨日はtippyさんのCSVから一括でファイル名を変更するMacアプリを作ったでした。

AWS SSOのユーザx権限一覧をつくる

AWS SSO

AWS SSO使ってますか?

複数アカウントへのログインを一つのID/Passで管理できるとても便利な存在です。各AWSアカウントに対してIAMユーザを作る必要もありません。AWS SSO単体でのユーザ管理もできますが、弊社は外部IdPとしてAzure ADを利用しています。AWS SSOの詳細は過去このような記事も書いているのでよろしければ御覧ください!

AWS Single Sign-Onを用いた、セキュアでより良いログイン体験への取り組み - Speaker Deck by kotatsu360今日の本題

AWS SSOは長らくWebAPIが存在せず、Webコンソールが唯一のインターフェースでした。しかし、今年の9月にとうとうWebAPIが公開され、機械的な連携が可能になりました!1

個人的に9月の発表というのが渡りに船でした。ちょうど10月、下期の始まりということでAWS SSOに登録されているユーザとそのユーザが持つ権限の棚卸しをする予定だったためです。

棚卸し、大事です。

(参考)ちなみに、APIが無いかったらどうなるの・・・?

このようにアカウントごとに「ユーザ」と「権限」が表示されるので、気合でコピペします。

API使ってみる

スクリプト

これでバッチリ( ゚д゚ )クワッ!!

#!/bin/bash set -e export AWS_PAGER='' export STORE_ID=#####AWS SSO設定画面に表示されているIDストアID##### export INSTANCE_ARN=#####AWS SSO設定画面に表示されているARN##### echo "user,account,role" > sso.list.csv # # パーミッションセット取得 for permission in $(aws --region us-east-1 sso-admin list-permission-sets --instance-arn ${INSTANCE_ARN} --output text --query PermissionSets); do echo $permission permission_name=$(aws --region us-east-1 sso-admin describe-permission-set --instance-arn ${INSTANCE_ARN} --permission-set-arn ${permission} --output text --query PermissionSet.Name) # パーミッションセットからプロビジョンされているアカウント一覧を取得 for account in $(aws --region us-east-1 sso-admin list-accounts-for-provisioned-permission-set --instance-arn ${INSTANCE_ARN} --permission-set-arn ${permission} --output text --query AccountIds); do echo $account # あるアカウントでそのパーミッションセットに所属しているユーザ一覧を取得 for user in $(aws --region us-east-1 sso-admin list-account-assignments --instance-arn ${INSTANCE_ARN} --account-id ${account} --permission-set-arn ${permission} --output text --query AccountAssignments[].PrincipalId); do echo "${user},${account},${permission_name}" >> sso.list.csv done done done for userid in $(cut -f1 -d, sso.list.csv | sort | uniq | grep -E ^[0-9].*$ ) ; do username=$(aws --region us-east-1 identitystore describe-user --identity-store-id ${STORE_ID} --user-id ${userid} --output text --query UserName) sed -i -e "s/${userid}/${username}/g" sso.list.csv done for accountid in $(cut -f2 -d, sso.list.csv | sort | uniq | grep -E ^[0-9]+$) ; do accountname=$(aws --region us-east-1 organizations describe-account --account-id ${accountid} --output text --query Account.Name) sed -i -e "s/${accountid}/${accountname}/g" sso.list.csv doneエラー処理・・・?スリープ・・・?loop深くない・・・?

(∩゚д゚)アーアーきこえなーいかなりマッチョな実装になっていますが、ここでは参照だけと割り切って実装しています。

工夫次第でいくらかはスッキリかけるかと思います。リージョンがus-east-1なのは、AWS SSOのリソースがus-east-1にあるためです。

実行

$ aws --version aws-cli/2.1.1 Python/3.9.0 Darwin/19.6.0 source/x86_64 $ bash path/to/script.sh $ cat sso.list.csv user,account,role taro.yamada@example.com, acccount-hoge, ReadOnlyAccess # taroさんはaccount-hogeにReadOnly権限を持っている hanako.tanaka@example.com, account-hoge, ReadOnlyAccess # hanakoさんはaccount-hogeにReadOnly権限を持っている ...取れましたね!

かんたんな解説

Q. あるSSOインスタンスで設定されるユーザx権限のリストを作ろうとしたら?

- SSOインスタンスに存在するパーミッションセット一覧(A, B)を取得

- パーミッションセットAがプロビジョンされているアカウント一覧(HOGE, FUGA)を取得

- アカウントHOGEのパーミッションセットAに所属しているユーザ一覧(ユーザ2)を取得

(以下、延々と繰り返し)

簡単ですね(?)若干、遠回りな気はしますが、上の順番でAPIを実行する必要がありました。ここまで実施すると次の結果が得られます。

user,account,role <user id>,<12桁のAWSアカウントID>,<パーミッションセット名>アカウント棚卸しのためには、

<user id>と<account id>では都合が悪かったので、

スクリプトでは、最後にもう一度APIを叩いてユーザ名とアカウント名で置換しています。user,account,role taro.yamada@example.com, acccount-hoge, ReadOnlyAccess注意点

スクリプトに登場するAWS CLIのサブコマンドの内、

sso-adminとorganizationsはReadOnly権限があれば実行可能ですが、identitystoreはより強い権限が必要です。このときはPowerUser権限で実行しています。まとめ

若干強引でしたが、APIをつかってAWS SSOからユーザx権限一覧をつくることができました。

一覧さえ取得できれば、あとはどうとでも棚卸しが可能です。なお、実はスクリプトだけでは考慮できていない状況があります。どのパーミッションセットにも所属していないユーザは結果に含まれません。

これについては、現状のAPIでもうまく取得できなかったため、Webコンソールからユーザリストをコピペしています。最後に。本記事では出番がありませんでしたが、9月の時点で更新系のAPIも公開されています。

現在は、権限を設定する作業をWebAPI経由でできないか検証をしているところです。みなさまもWebAPIで良きAWS SSOライフをお楽しみください!!明日は、YasuhiroKimesawaさんの「リモートワークにおける健康について考える」です。お楽しみに!

- 投稿日:2020-12-04T03:30:31+09:00

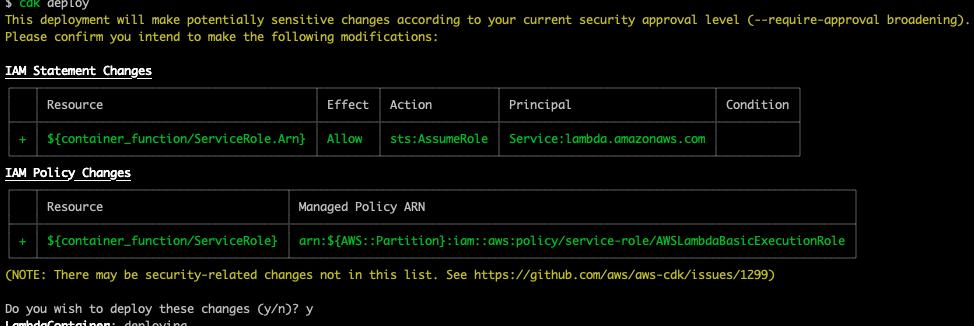

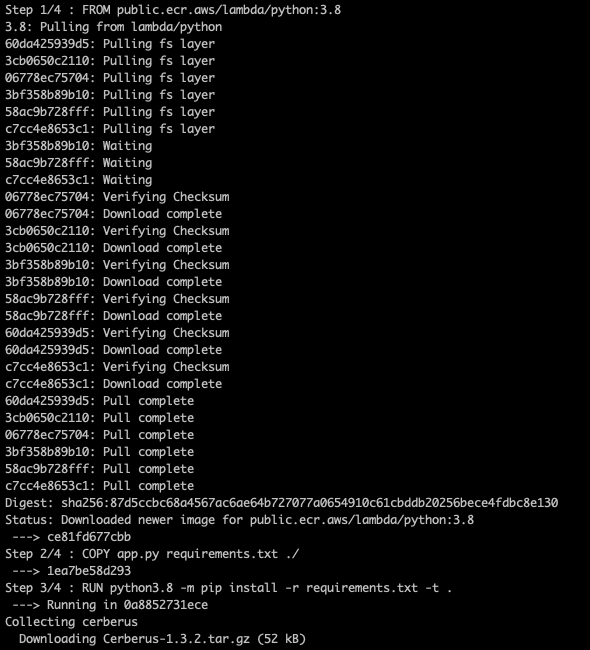

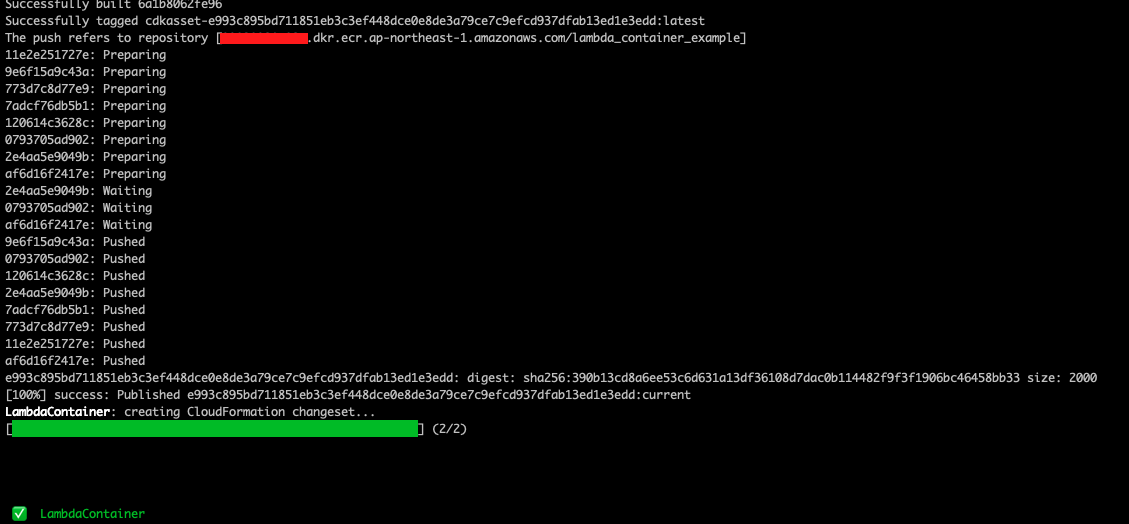

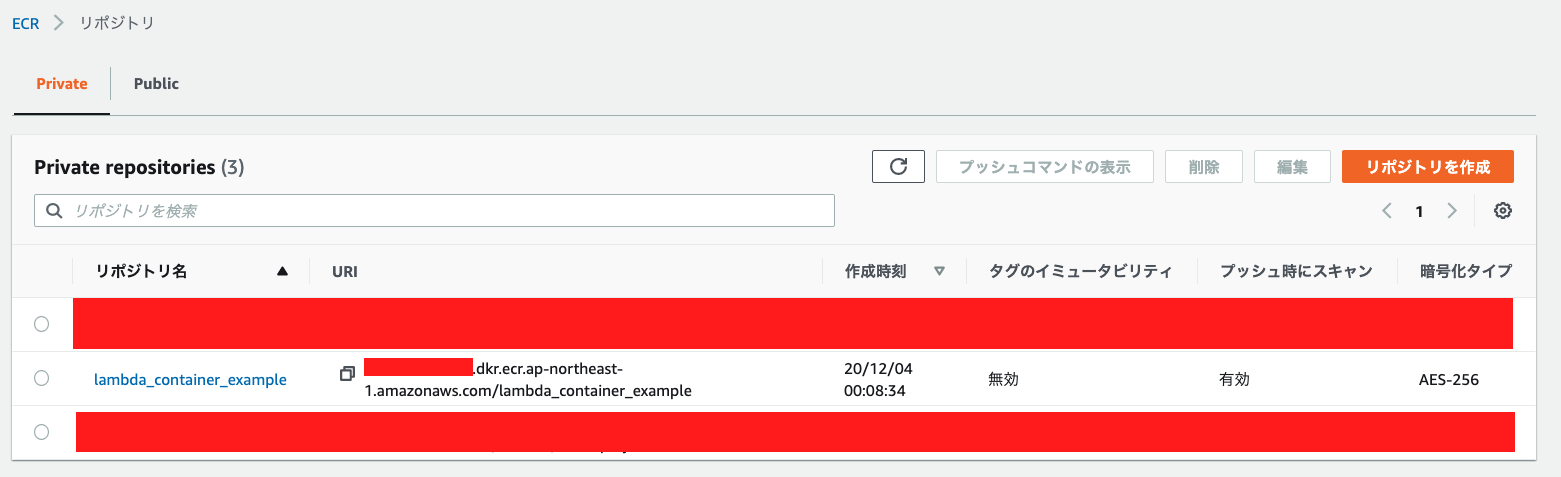

AWS SAM CLI で Lambda Container Support をお試し

この記事は セゾン情報システムズ Advent Calendar 2020 4日目の記事です。

はじめに

AWS re:Invent 2020 で AWS Lambda の Container イメージサポートが発表されました。

AWS Lambda now supports container images as a packaging format

https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2020/12/aws-lambda-now-supports-container-images-as-a-packaging-format/ついに AWS にも Cloud Run のようなものがきたか!と思ったそこのあなた

残念ながらあらゆるコンテナイメージを簡単に Lambda で動かすことができるという機能ではありません。

Lambda 関数をコンテナイメージとしてパッケージ化してデプロイできる機能であるため、

作成するコンテナイメージは Lambda Runtime APIを実装し、Lambda関数と互換性を持たせる必要があります。AWS SAM CLI も v1.13.1 で コンテナイメージをサポートしています。

Release 1.13.1 - Support for Lambda Container Images

https://github.com/aws/aws-sam-cli/releases/tag/v1.13.1やってみる

前述のとおり、AWS SAM CLI は v1.13.1 以上である必要があります。