- 投稿日:2019-06-27T23:35:49+09:00

EC2の削除保護を無視してterminatedなる状況を発生させてサービスダウンさせてしまった

ECS on EC2での話です。

結論

- ECSのスケールインはマルチAZを優先にスケールインさせる

- ECSのスケールインは条件によってはEC2の削除保護を無視してスケールインされる

- インスタンスタイプ選択時は立てれるアベイラビリティゾーンは確認しよう

再現方法

簡略化させて発生させる再現手順を記載します。

- アベイラビリティゾーンに偏りがある状態でECSのEC2インスタンスを管理する

- 片側のアベイラビリティゾーンだけを対象にEC2の削除保護を設定する

- ECS(CloudformationもしくはAuto Scalingで)の最大台数を減らす

- 削除保護されたEC2がterminatedになる

手順はわかったところで、スクショを交えて手順の説明の実施と再現させます。

ECSインスタンスの状況

まずは前提となる状況を作り出します。

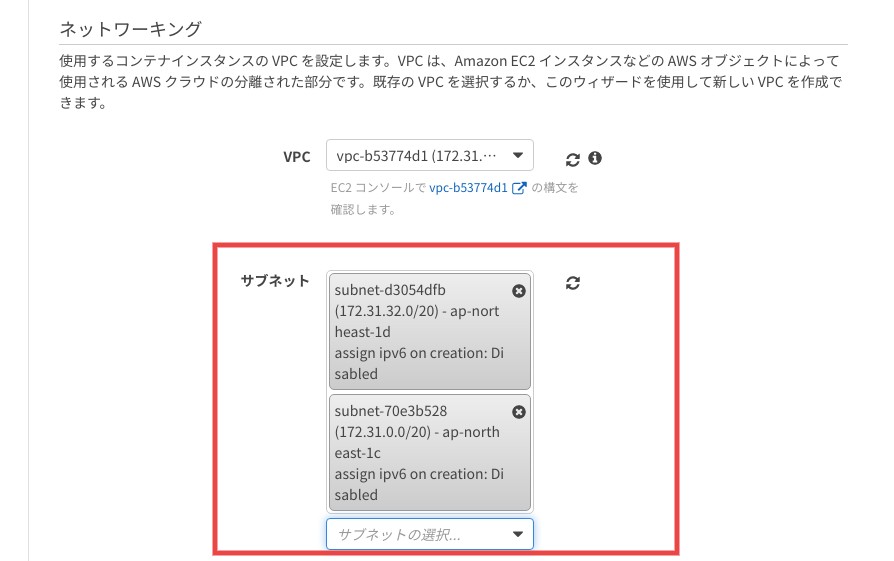

ECSのアベイラビリティゾーンの設定

ECSのアベイラビリティゾーンを2つとします。今回はcとd。

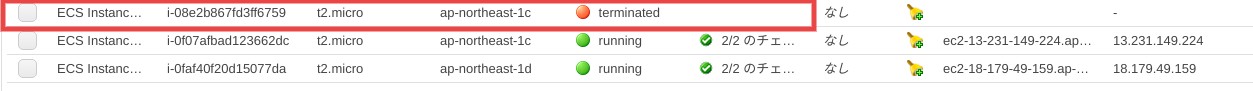

ECSインスタンス達

アベイラビリティゾーンを2ゾーンしか設定していなければ、奇数台数のインスタンスを立てれば偏りが出ます。

このインスタンス達の 削除保護 の状態はこんな感じに片側だけ保護するようにする。スケールインの実施

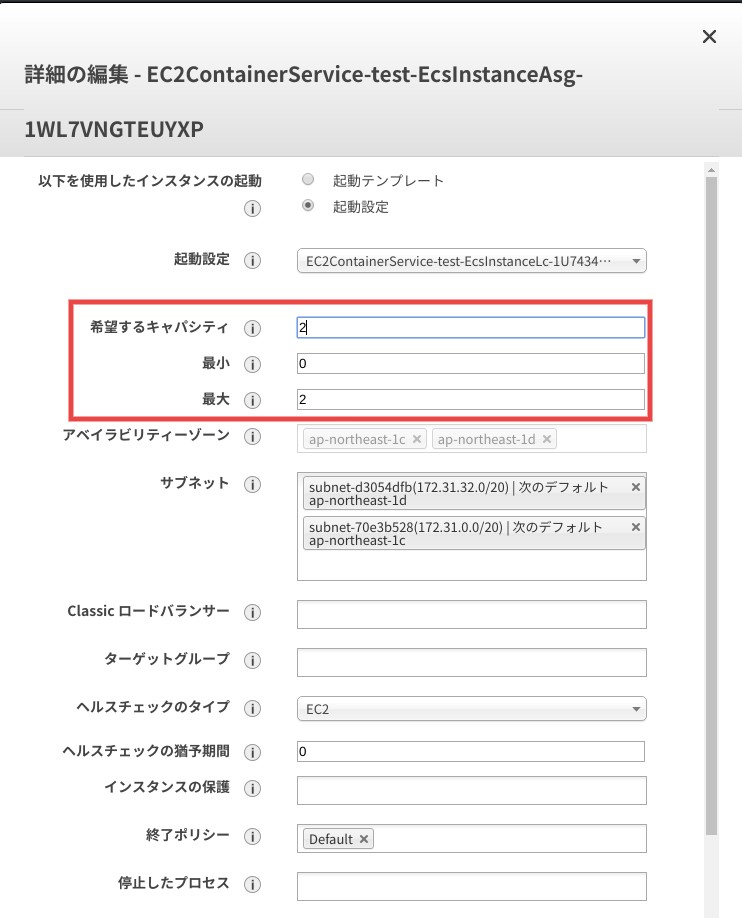

ここはCloudformationを変更してもいいし、Auto Scalingグループの変更でもどっちでもいいですが、最大台数を落とします。

今回は3台→2台への変更とします。すると、あら不思議!削除保護したインスタンスがterminatedになる。

実業務で発生した状況

グダグダ書きましたが、私自身が実際に起きた状況は以下です。

前提条件

- 該当のECSの アベイラビリティゾーンはaおよびc しか設定されていない

状況

- EC2インスタンスタイプを変更するために最大台数(2→4)とEC2インスタンスタイプを R5a に変更する

- R5aは現状アベイラビリティゾーンaとdしか対応していない ため今回はaに偏って立つ

→この時点で状況を理解していたが、 気にせず次のオペレーションを実施した が最大のミス- 作成された新インスタンスの削除保護を実行

- 旧インスタンスに乗っているコンテナのdrainingを開始

- 旧インスタンスに乗っているコンテナがないことを確認後、Cloudformationで最大台数を戻す(4→2)

- 旧インスタンスの1台はdrainingにも関わらず、アベイラビリティゾーンcであるがゆえに残されて、新インスタンス1台がterminatedになる

- 晴れてterminatedとなった新インスタンスで動いていたコンテナ達は無情にも落とされて、サービスダウンとなる?

正直ここからサービス復旧には30分もかかってないけど(長いと見るか短いと見るかは人それぞれだが、私に長い)、まぁ落ちたのは凹んだ。

最悪なのはECSのCloudformationのアベイラビリティゾーンの設定にdを足しても復旧しなかった。理由はアベイラビリティゾーンdに立ったインスンタンスでコンテナが立ち上がってもALBからのヘルスチェックが通らなかったため。

なぜならECSだけでなく、ALBのアベイラビリティゾーンもdの設定がなかったためです。

急遽ALBにもアベイラビリティゾーンdを足してコンテナを立ち上げたけど、時すでに遅し。最後に

ECSのすべての動作を理解できてなかった検証不足と今後このような悲劇を生み出さないようにと自分への戒めとしてこの記事を書きました。

- 投稿日:2019-06-27T22:36:32+09:00

Amazon Linux2にyumでMeCabが入らなかった

はじめに

https://github.com/neologd/mecab-ipadic-neologd

の手順に従って、 Amazon Linux2にMeCabをインストールしようとしたところ、以下のエラーが発生しました。実行したコマンド$ sudo rpm -ivh http://packages.groonga.org/centos/groonga-release-1.1.0-1.noarch.rpm $ sudo yum install mecab mecab-devel mecab-ipadic git make curl xz patchエラーメッセージhttp://packages.groonga.org/centos/2/x86_64/repodata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 404 - Not Found解決策

エラーメッセージ中のURLにAmazon Linuxのバージョン「2」が入っているっぽいのでCentOSの最新バージョンである「7」に変えてみます。

具体的には、

/etc/yum.repos.d/groonga.repoの以下の部分を/etc/yum.repos.d/groonga.repobaseurl=http://packages.groonga.org/centos/$releasever/$basearch/以下のように変えました。

/etc/yum.repos.d/groonga.repo(更新後)baseurl=http://packages.groonga.org/centos/7/$basearch/その後以下をもう一度実行するとエラーは出ず

$ sudo yum install mecab mecab-devel mecab-ipadic git make curl xz patchMeCabも実行できました。

$ mecab アデリーペンギンかわいい アデリーペンギン 名詞,一般,*,*,*,*,* かわいい 形容詞,自立,*,*,形容詞・イ段,基本形,かわいい,カワイイ,カワイイ EOSおわりに

これが正しい方法なのかはわかりません。

ソースからビルドするのが無難だと思います。

- 投稿日:2019-06-27T17:47:34+09:00

Amazon Linux2とLet's EncryptでSSL対応サーバを0から爆速構築

どんな話?

以前Amazon Linux2でLet's Encrypt使おうとしたらコケた話という記事で

certbotを書き換えて認証なんてことをしちゃてたわけなのですが、これをする必要はもうありません。EPEL7を有効化して

certbotと一緒にpython2-certbot-apacheもしくはpython2-certbot-nginxをインストール

あとはcertbotコマンドを実行するだけです。

すっごい楽ですね!

実際、新規環境で試した際は5分もかかりませんでした。また、python-certbot-○○は他のディストリビューションでも利用可能ですので参考にしていただけると思います。

ということでご紹介します。

実際にやってみる

Amazon linux2インスタンスの立ち上げとドメイン割当までは完了しているものとします。

また、Apacheでの設定方法についてはAWSのドキュメントに記載がありますので、今回はnginxにします。nginxのインストール

今回はサクッとextrasレポジトリからインストールします。

コマンドを実行してnginxのバージョンを確認

今回は1.12.1。$ amazon-linux-extras list 0 ansible2 available [ =2.4.2 =2.4.6 ] 2 httpd_modules available [ =1.0 ] 3 memcached1.5 available [ =1.5.1 =1.5.16 ] 4 nginx1.12 available [ =1.12.2 ] 5 postgresql9.6 available [ =9.6.6 =9.6.8 ]nginx1.12をインストール。

$ sudo amazon-linux-extras install nginx1.12nginxを起動して終了。

$ sudo systemctl enable nginx$ sudo systemctl start nginxEPEL7の有効化

EPEL7をダウンロードして、

$ sudo wget -r --no-parent -A 'epel-release-*.rpm' http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/e/リポジトリパッケージをインストール。

$ sudo rpm -Uvh dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/e/epel-release-*.rpm最後にEPEL7を有効化。

$ sudo yum-config-manager --enable epel*Let's Encryptの証明書を取得と設定

以下のコマンドで証明書取得を開始。

$ sudo certbot --nginxアドレスを聞かれるので入力。

このアドレスに重要な連絡が来るようになります。Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log Plugins selected: Authenticator nginx, Installer nginx Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to cancel): example@example.comライセンスへの同意を求められるので従うことができる場合はaを入力。

当然ですが同意しないと使えません。- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Please read the Terms of Service at https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must agree in order to register with the ACME server at https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (A)gree/(C)ancel: aキャンペーンメール等を送るためEFFとアドレスを共有してもいいか聞かれる。

同意できればy、同意できなければn。

これはどちらでもオッケーです。- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Y)es/(N)o: nnginxをインストールしたてのまっさらな状態だとドメイン名は設定されていないのでここで聞かれる。

利用するドメイン名を入力。No names were found in your configuration files. Please enter in your domain name(s) (comma and/or space separated) (Enter 'c' to cancel): example.comドメイン認証、鍵取得、nginxへ鍵設定までが実施されるので待機。

設定はnginx.confに書き込まれる。Obtaining a new certificate Performing the following challenges: http-01 challenge for example.com Waiting for verification... Cleaning up challenges Deploying Certificate to VirtualHost /etc/nginx/nginx.confHTTPアクセスをHTTPSにリダイレクト設定をするか聞かれる。

設定しない場合は1、設定しない場合2を入力。

今回は2を選択してみましたが、ドメイン直下のリダイレクトがうまくいかなかったので

個人的には1を選んで自分で設定する方法がおすすめです。Please choose whether or not to redirect HTTP traffic to HTTPS, removing HTTP access. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1: No redirect - Make no further changes to the webserver configuration. 2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access. Choose this for new sites, or if you're confident your site works on HTTPS. You can undo this change by editing your web server's configuration. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): 2 Redirecting all traffic on port 80 to ssl in /etc/nginx/nginx.conf以下のように成功メッセージが出れば完了。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Congratulations! You have successfully enabled https://example.com You should test your configuration at: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=example.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IMPORTANT NOTES: - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at: /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem Your key file has been saved at: /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem Your cert will expire on 2019-09-25. To obtain a new or tweaked version of this certificate in the future, simply run certbot again with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of your certificates, run "certbot renew" - Your account credentials have been saved in your Certbot configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a secure backup of this folder now. This configuration directory will also contain certificates and private keys obtained by Certbot so making regular backups of this folder is ideal. - If you like Certbot, please consider supporting our work by: Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate Donating to EFF: https://eff.org/donate-le自動更新設定

メッセージにもあるように

certbot renewコマンドで証明書更新ができます。

AWSのドキュメントでは--no-self-upgradeをつけるようになっているので安定性を考えるとそちらがベストでしょう。これをCronにでも突っこんでおけば何もしなくても更新されるのでやっておきましょう。

crontabコマンドを実行して

$ sudo crontab -u root -e以下のように書き加えればOKです。この例では毎日0:00と12:00にroot権限で実行されます。

(AWSでは1:39と13:39でした。golangの"2009-11-10 23:00:00 UTC"のようなおもしろい理由があるんでしょうか…?)0 0,12 * * * root certbot renew --no-self-upgrade最後に設定されているか確認すれば完了です。

$ sudo crontab -u root -l 0 0,12 * * * root certbot renew --no-self-upgrade最後に

簡単、爆速ですね。

extpectコマンドも併せて使ってやれば、ほとんどすることなくなっちゃうんじゃないでしょうか?

これが無料でできるなんていい時代だなー!

- 投稿日:2019-06-27T16:18:16+09:00

CircleCIでAWS CLIを利用する時に環境変数(or context)が効かない

概要

CircleCIで環境変数やContextsに値を設定しても、AWS CLIが以下のようなエラーで落ちることがあります。

#!/bin/bash -eo pipefail aws configure set aws_access_key_id \ $AWS_ACCESS_KEY_ID \ --profile default usage: aws [options] <command> <subcommand> [<subcommand> ...] [parameters] To see help text, you can run: aws help aws <command> help aws <command> <subcommand> help aws: error: the following arguments are required: value Exited with code 2原因

- GitHubのフォークしたリポジトリからPRを出している

- そしてCircleCIの

Advanced SettingsのPass secrets to builds from forked pull requestsがOffになっている対策

上記の設定を

Onにすれば解決するが、脆弱性の懸念が大きいためおすすめできません。(詳しくは設定画面の説明を参照)Pass secrets to builds from forked pull requests

Run builds for fork pull request changes with this project's configuration, environment variables, and secrets.There are serious security concerns with this setting (see the documentation for details.) If you have SSH keys, sensitive env vars or AWS credentials stored in your project settings and untrusted forks can make pull requests against your repo, then this option isn't for you!

各自でビルドを行わないのであればフォークしない運用とするのが良いと思われます。

- 投稿日:2019-06-27T14:04:55+09:00

EC2にgit、docker、docker-compose、pip、pythonコマンドをインストールする方法

EC2を立ち上げた際にやることを忘れがち&チームに共有としてメモしておきます。

準備まではQiitaの「(下準備編)世界一丁寧なAWS解説。EC2を利用して、RailsアプリをAWSにあげるまで」という記事がわかりやすかった。

コマンドのインストール

git

$ sudo yum install gitgitの連携方法は以下

# gotconfigを作成、編集 $ vi .gitconfig [user] name = your_name email = hoge@hoge.com # githubに公開鍵を登録するために公開鍵作成 $ chmod 700 ~/.ssh $ cd ~/.ssh $ ssh-keygen -t rsaあとは、Github/Gitlabに公開鍵を登録してcloneするだけ。

docker

# yum の更新 $ sudo yum update -y # yum から docker をインストール $ sudo yum install -y docker # docker サービスの起動 $ sudo service docker start # ec2-user を docker グループに追加する $ sudo usermod -a -G docker ec2-user # ログインしなおして以下を実行しインストールされていることを確認 $ docker infodocekrコマンドをsudo無しで実行する場合は以下を実行

# dockerグループがなければ作る $ sudo groupadd docker # 現行ユーザをdockerグループに所属させる $ sudo gpasswd -a $USER docker # dockerデーモンを再起動する (CentOS7の場合) $ sudo systemctl restart docker # exitして再ログインすると反映される。 $ exitdocker-compose

$ sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.23.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose $ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose $ docker-compose --version他のリンクにしたい場合以下から探す

https://github.com/docker/compose/releases/byobu

$ sudo yum update -y $ wget https://launchpad.net/byobu/trunk/5.119/+download/byobu_5.119.orig.tar.gz $ tar xzf byobu*.tar.gz $ cd byobu-* && ./configure $ sudo make && sudo make installpip

$ curl -O https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py $ python get-pip.py --user # or python3python

# 依存関係インストール $ sudo yum install gcc zlib-devel bzip2 bzip2-devel readline readline-devel sqlite sqlite-devel openssl openssl-devel -y # 本体インストール $ pyenv install 3.6.5 # このOSで使用するPythonのバージョンを宣言 $ pyenv global 3.6.5 $ pyenv rehash $ python --version

- 投稿日:2019-06-27T13:44:35+09:00

awscli を pip でインストールするときは Python 3 を使ってください

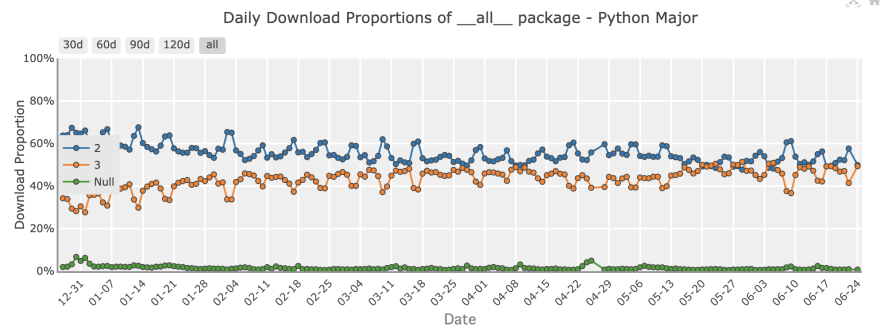

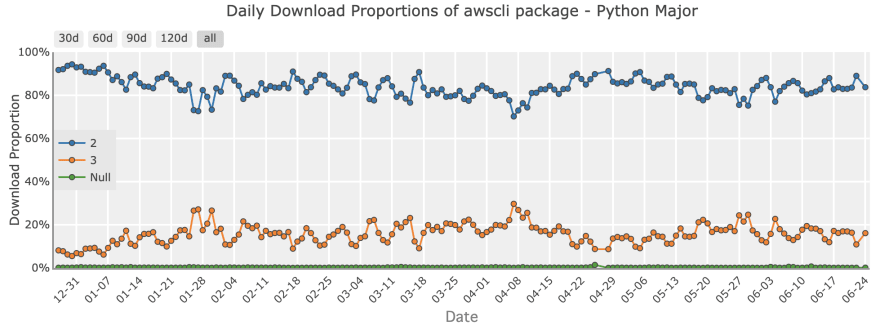

Python 2 は 2020-01-01 に EOL を迎えます。

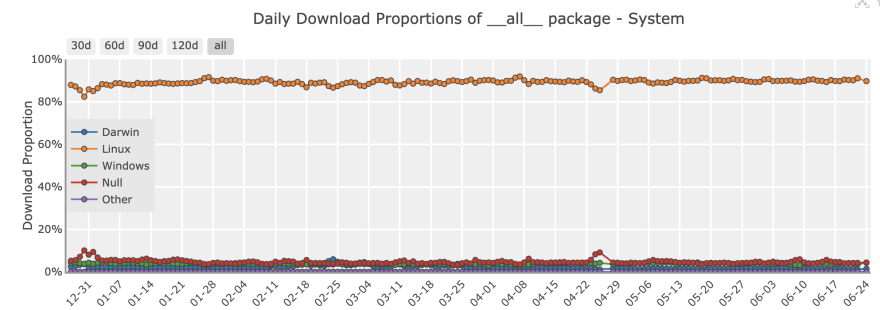

しかし、いまだに PyPI からのダウンロードの50%強は Python 2 からのものです。

from PyPI Statsこの膨大なPython 2からのダウンロード数は、 Python のライブラリをメンテナンスしている人たちに Python 2 のサポートを続けさせるプレッシャーになっています。 Python 2 の EOL までにこのダウンロード数をなるべく下げたいところです。

だれがこんなに Python 2 で

pip installをしているのでしょうか。OS別ダウンロード数統計にヒントがあります。過半数の Python ユーザーが macOS か Windows を使っているのに対して、ダウンロードの90%くらいが Linux からのものです。 CI, CD, サーバーのプロビジョニングで実行される

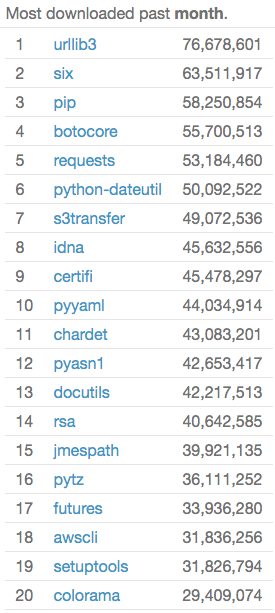

pip installが多いのでしょう。ではどのパッケージが多くダウンロードされているのでしょうか。 PyPI Stats のランキング を見てみましょう。

トップ20のうち、pip とその依存ライブラリである setuptools を除いた 18 パッケージは、 awscli かその依存パッケージです!

そして awscli パッケージの 80% 以上が Python 2 から

pip installされています!!もし多くの人に読まれているドキュメントや Dockerfile のサンプルなどで awscli を Python 2 から pip install しているのを見かけたら、この記事か 英語版 のURLを紹介して Python 3 に移行するように提案してみてください。

- 投稿日:2019-06-27T13:41:30+09:00

WSL 上に AWS CLI をインストールする

概要

WSL上に AWS CLI をインストールする方法 with pip3

環境

Windows10 Pro

バージョン 1803

WSL ... Ubuntu 18.04 LTSWSLのインストール方法

WSL への pip3 インストール方法インストール

--upgrade オプションは pip 自体のアップデート

--upgrade オプションについて--user オプションは linux のユーザーディレクトリにインストトールするためのオプション。

AWS CLI の場合は /home/username/.local/bin/aws ディレクトリにインストールされる。# --upgrade $ pip3 install awscli --upgrade --user Collecting awscli Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/1c/fc/6de0d0e616db20fbb0bffbed73b4b575b6c5d6632503720760d21b5ec354/awscli-1.16.188-py2.py3-none-any.whl (1.7MB) 100% |████████████████████████████████| 1.7MB 577kB/s Collecting colorama<=0.3.9,>=0.2.5 (from awscli) Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/db/c8/7dcf9dbcb22429512708fe3a547f8b6101c0d02137acbd892505aee57adf/colorama-0.3.9-py2.py3-none-any.whl Collecting PyYAML<=5.1,>=3.10; python_version != "2.6" (from awscli) Collecting rsa<=3.5.0,>=3.1.2 (from awscli) Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e1/ae/baedc9cb175552e95f3395c43055a6a5e125ae4d48a1d7a924baca83e92e/rsa-3.4.2-py2.py3-none-any.whl (46kB) 100% |████████████████████████████████| 51kB 1.4MB/s Collecting s3transfer<0.3.0,>=0.2.0 (from awscli) Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/16/8a/1fc3dba0c4923c2a76e1ff0d52b305c44606da63f718d14d3231e21c51b0/s3transfer-0.2.1-py2.py3-none-any.whl (70kB) 100% |████████████████████████████████| 71kB 1.5MB/s Collecting docutils>=0.10 (from awscli) Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/36/fa/08e9e6e0e3cbd1d362c3bbee8d01d0aedb2155c4ac112b19ef3cae8eed8d/docutils-0.14-py3-none-any.whl (543kB) 100% |████████████████████████████████| 552kB 1.0MB/s Collecting botocore==1.12.178 (from awscli) Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/98/8f/ca7e67d37570e0dc0c5a495096a9a7428fb01a97fa908f57dcd0739f956b/botocore-1.12.178-py2.py3-none-any.whl (5.6MB) 100% |████████████████████████████████| 5.6MB 261kB/s Collecting pyasn1>=0.1.3 (from rsa<=3.5.0,>=3.1.2->awscli) Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/7b/7c/c9386b82a25115cccf1903441bba3cbadcfae7b678a20167347fa8ded34c/pyasn1-0.4.5-py2.py3-none-any.whl Collecting python-dateutil<3.0.0,>=2.1; python_version >= "2.7" (from botocore==1.12.178->awscli) Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/41/17/c62faccbfbd163c7f57f3844689e3a78bae1f403648a6afb1d0866d87fbb/python_dateutil-2.8.0-py2.py3-none-any.whl (226kB) 100% |████████████████████████████████| 235kB 1.2MB/s Collecting urllib3<1.26,>=1.20; python_version >= "3.4" (from botocore==1.12.178->awscli) Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e6/60/247f23a7121ae632d62811ba7f273d0e58972d75e58a94d329d51550a47d/urllib3-1.25.3-py2.py3-none-any.whl (150kB) 100% |████████████████████████████████| 153kB 1.1MB/s Collecting jmespath<1.0.0,>=0.7.1 (from botocore==1.12.178->awscli) Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/83/94/7179c3832a6d45b266ddb2aac329e101367fbdb11f425f13771d27f225bb/jmespath-0.9.4-py2.py3-none-any.whl Collecting six>=1.5 (from python-dateutil<3.0.0,>=2.1; python_version >= "2.7"->botocore==1.12.178->awscli) Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/73/fb/00a976f728d0d1fecfe898238ce23f502a721c0ac0ecfedb80e0d88c64e9/six-1.12.0-py2.py3-none-any.whl Installing collected packages: colorama, PyYAML, pyasn1, rsa, six, python-dateutil, urllib3, jmespath, docutils, botocore, s3transfer, awscli Successfully installed PyYAML-5.1 awscli-1.16.188 botocore-1.12.178 colorama-0.3.9 docutils-0.14 jmespath-0.9.4 pyasn1-0.4.5 python-dateutil-2.8.0 rsa-3.4.2 s3transfer-0.2.1 six-1.12.0 urllib3-1.25.3インストール確認

PATH は通ってました。

もし aws なんてコマンドねーよって言われたら which コマンドでインストールされたディレクトリを確認後 PATH を通してみましょう。$ aws --version aws-cli/1.16.188 Python/3.6.7 Linux/4.4.0-17763-Microsoft botocore/1.12.178 $ which aws /home/unix_user/.local/bin/aws認証情報設定

インストール後そのまま何かコマンド実行すると認証情報がないよって怒られます。

# iam ユーザーのリスト取得 $ aws iam list-users Unable to locate credentials. You can configure credentials by running "aws configure".設定方法

$ aws configure # 以下は対話式で入力していく AWS Access Key ID [None]: accesskey1 AWS Secret Access Key [None]: secret1 Default region name [None]: ap-northeast-1 Default output format [None]: json設定ファイル確認

~/.awsディレクトリが作成されています。

~/.aws/credentialsは認証情報、~/.aws/configは認証情報以外の情報(デフォルトのリージョンとかデフォルトの出力形式とか)が格納されています。ls -la ~/.aws/ total 0 drwxrwxrwx 1 unix_user unix_user 4096 Jun 27 13:27 . drwxr-xr-x 1 unix_user unix_user 4096 Jun 27 13:27 .. -rw------- 1 unix_user unix_user 48 Jun 27 13:27 config -rw------- 1 unix_user unix_user 116 Jun 27 13:27 credentials $ cat ~/.aws/config [default] region = ap-northeast-1 output = json $ cat ~/.aws/credentials [default] aws_access_key_id = accesskey1 aws_secret_access_key = secret1環境変数とかでも設定できます。

ほかの設定方法と優先順位設定されたか確認

設定したアクセスキーで取得できるはずの AWS のリソースへアクセスしてみます。

# 無事取れてます $ aws iam list-users { "Users": [ { "Path": "/", "UserName": "some.one", "UserId": "user1", "Arn": "arn:aws:iam::123456789:user/some.one", "CreateDate": "2019-06-25T11:43:32Z", "PasswordLastUsed": "2019-06-26T00:38:36Z" }, { "Path": "/", "UserName": "some.two", "UserId": "user2", "Arn": "arn:aws:iam::123456789:user/some.two", "CreateDate": "2019-06-25T11:45:32Z", "PasswordLastUsed": "2019-06-26T00:40:36Z" } ] }

- 投稿日:2019-06-27T11:56:28+09:00

RDS Notification Message について

What is RDS Notification Message?

Amazon RDSでは, Amazon RDSのイベントが発生した時に, Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して通知を送る.

通知にはAmazon SNSでサポートされている全ての通知形式が使用可能.

e.g. Email, Text message, Calling HTTP endpoint.サブスクライブ可能なカテゴリにイベントが分類されており, サブスクラブしたカテゴリのイベントの通知を受け取ることができる.

イベント通知は, サブスクリプションを作成する時に指定したアドレスに送信されるが, 複数のサブスクリプションを作成することで 必要なイベントを必要なアドレスに対して通知することができる.

例えば, 全ての通知を受信するサブスクリプション (all-infra@hirrot.com) と, 本番か同様のDBインスタンスに関する重要なイベントのみを含むサブスクリプション (production-infra@hirrot.com) など分類して作成することができる.Event Categories and Event Message of Amazon RDS

各カテゴリとイベントIDは公式サイトから参照できる.

例えば, 以下の形式で通知が送信される.Event Source : db-instance Identifier Link: https://console.aws.amazon.com/rds/home?region=ap-asia-9999#dbinstance:id=source_id SourceId: source_id Notification time : 2019-06-26 16:12:05.604 Message : Finished DB Instance backup Event ID : http://docs.amazonwebservices.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_Events.html#RDS-EVENT-0002

Event Source: イベントの発生元Identifier Link: RDS DB Instance IDSourceId: 発生元IDNotification time: 通知時刻Message: 通知の内容Event ID: Amazon RDS イベント IDつまり, 上記の通知内容は

2019-06-26 16:12:05.604にdb-instance:source_idでDBインスタンスをバックアップする(EventID: http://docs.amazonwebservices.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_Events.html#RDS-EVENT-0002) ことを表している.Subscribe to Amazon RDS Events Notification

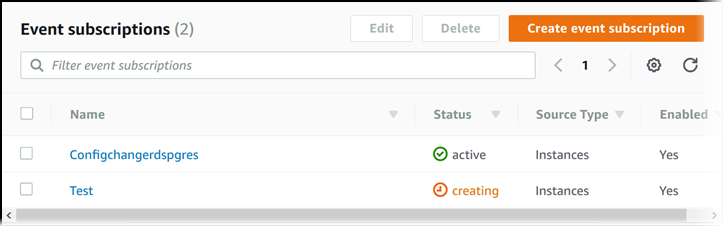

Amazon RDSイベント通知サブスクリプションを作成して特定の通知を受け取る.

最も簡単な方法はRDS Consoleを使用する方法. CLIまたはAPIを使用してイベント通知をサブスクリプションすることも可能.How to

- AWS マネジメントコンソールにサインインし, Amazon RDS コンソール (https://console.aws.amazon.com/rds/) を開く.

- ナビゲーションペインで, [イベントサブスクリプション] を選択する.

- [イベントサブスクリプション] ページで, [イベントサブスクリプションの作成] を選択する.

- [イベントサブスクリプションの作成] ダイアログボックスで, 次の操作を行う.

- [名前] に, イベント通知サブスクリプションの名前を入力する.

- [通知の送信先] で既存の Amazon SNS トピックの Amazon SNS ARN を選択するか, [トピックを作成] を選択してトピックの名前と受取人のリストを入力する.

- [ソースタイプ] で、ソースタイプを選択する.

- [はい] を選択して, サブスクリプションを有効にする. サブスクリプションは作成するが, 通知はまだ送信しない場合は, [いいえ] を選択する.

- 選択したソースタイプに応じて, イベント通知を受け取る対象のイベントカテゴリとソースを選択する.

- [Create] を選択する.

Amazon RDS コンソールでは、サブスクリプションが作成されることが示される.

hirrot.

- 投稿日:2019-06-27T10:51:12+09:00

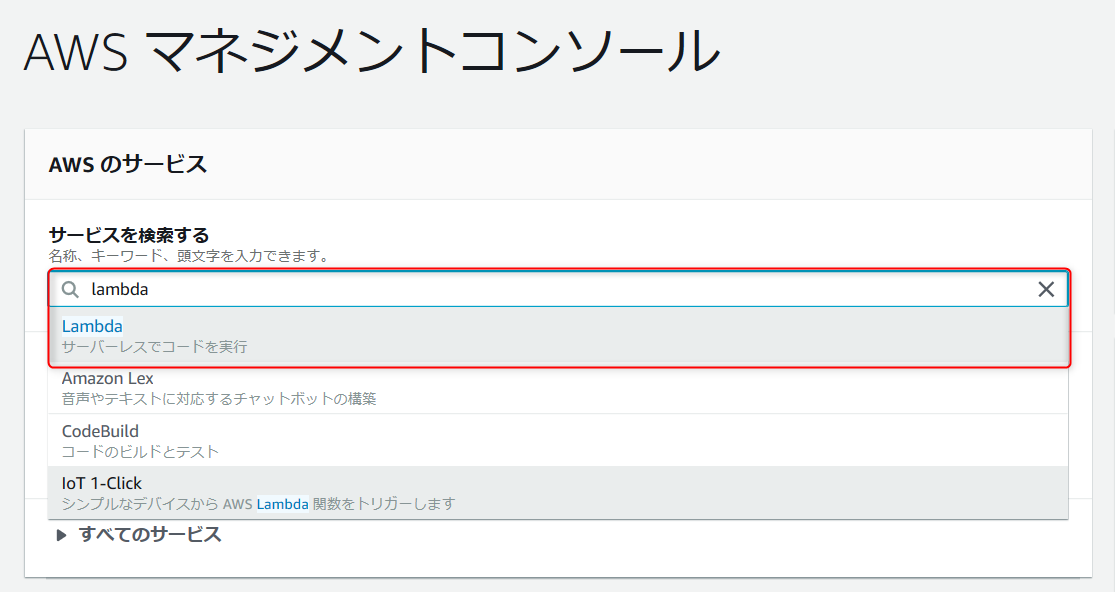

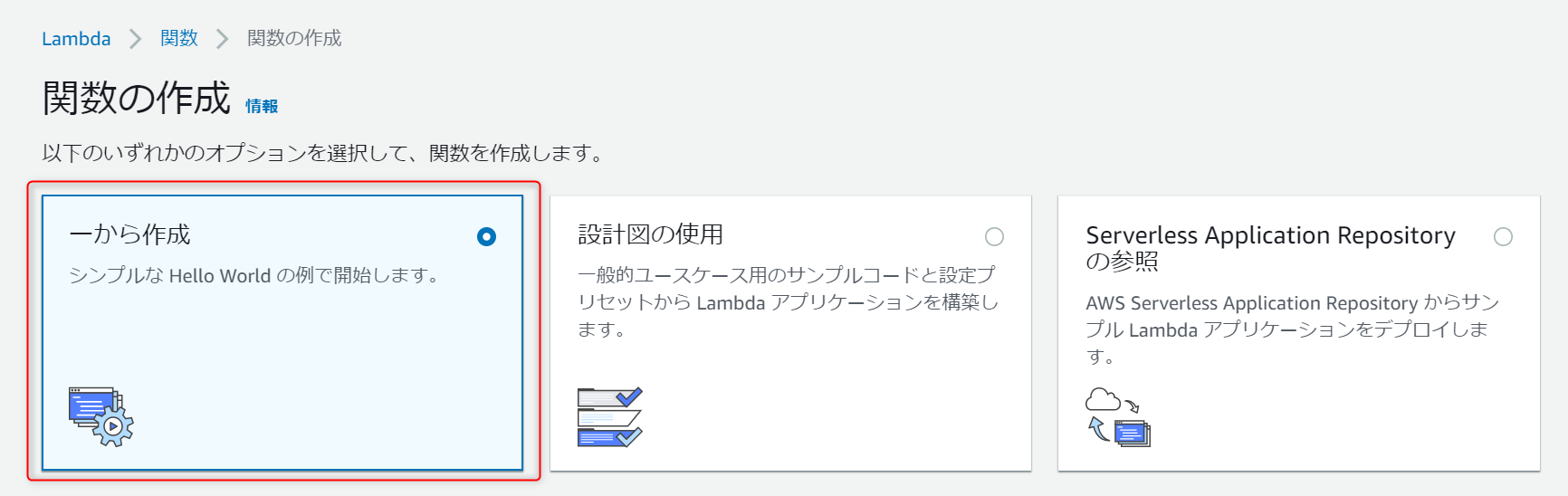

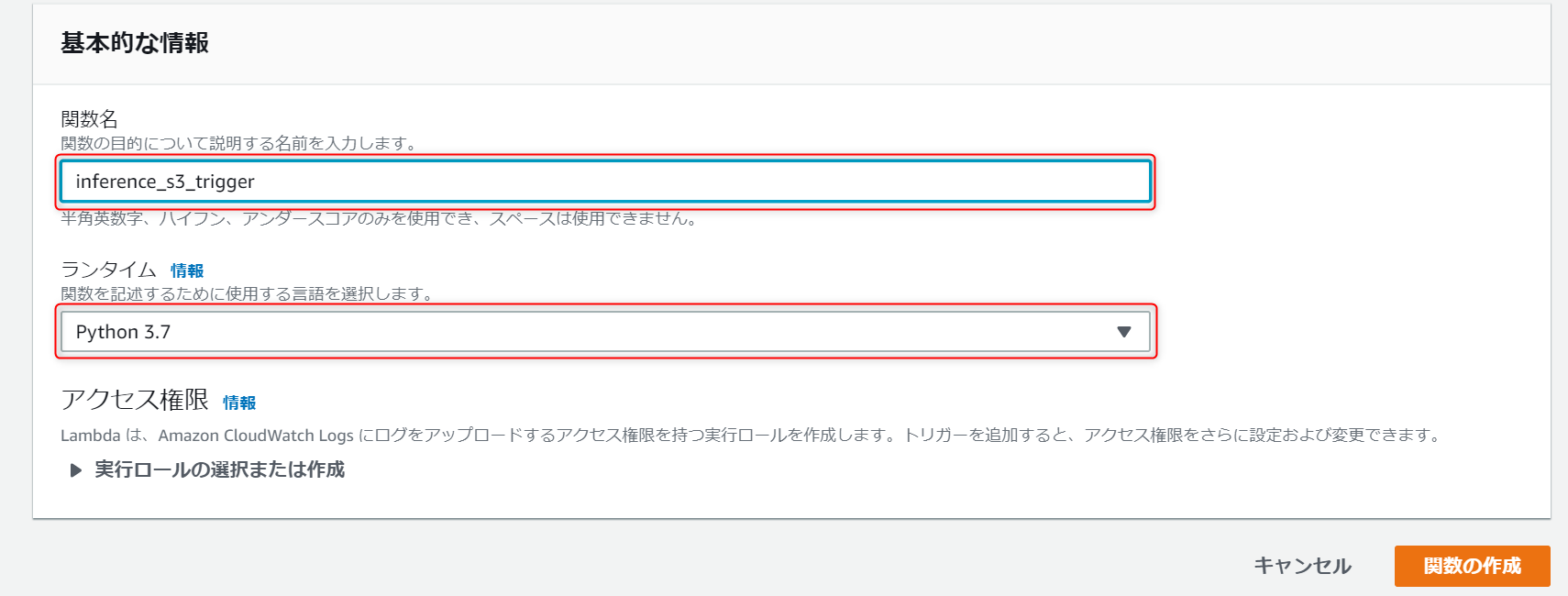

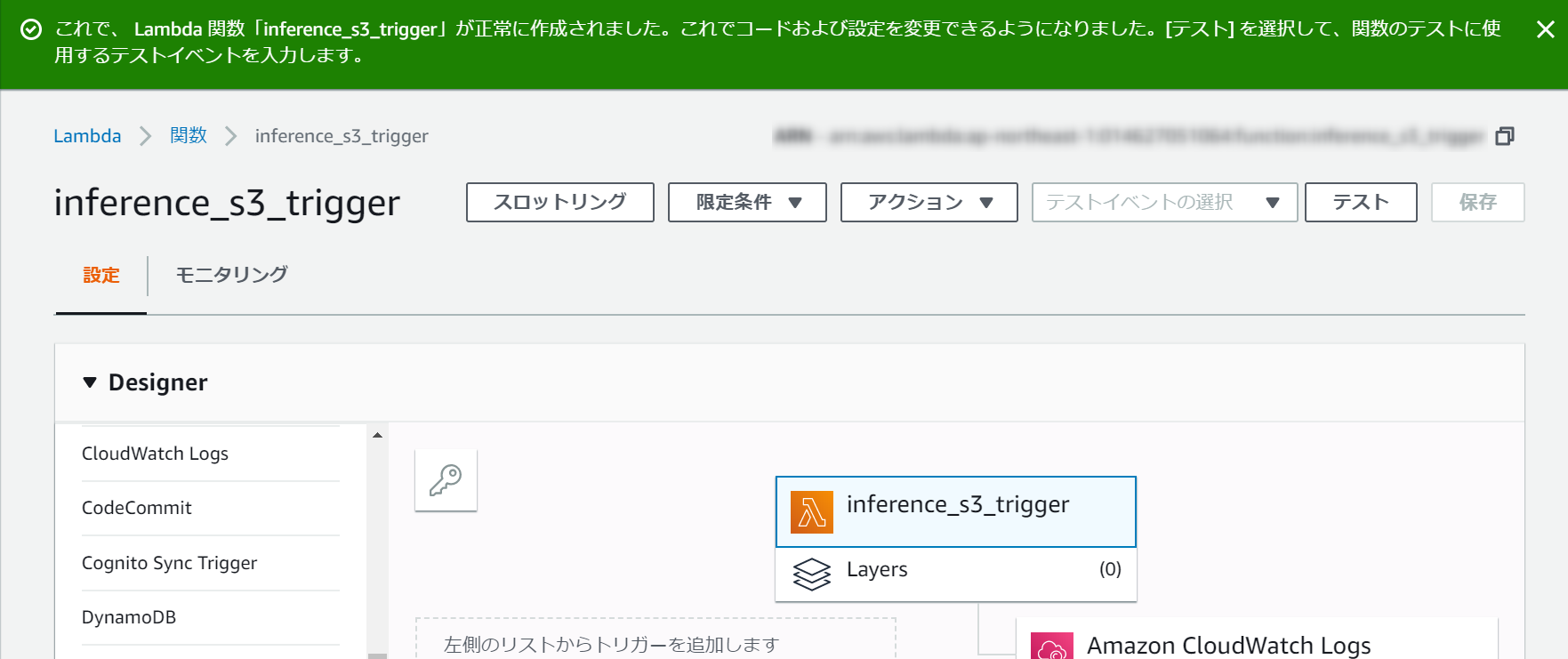

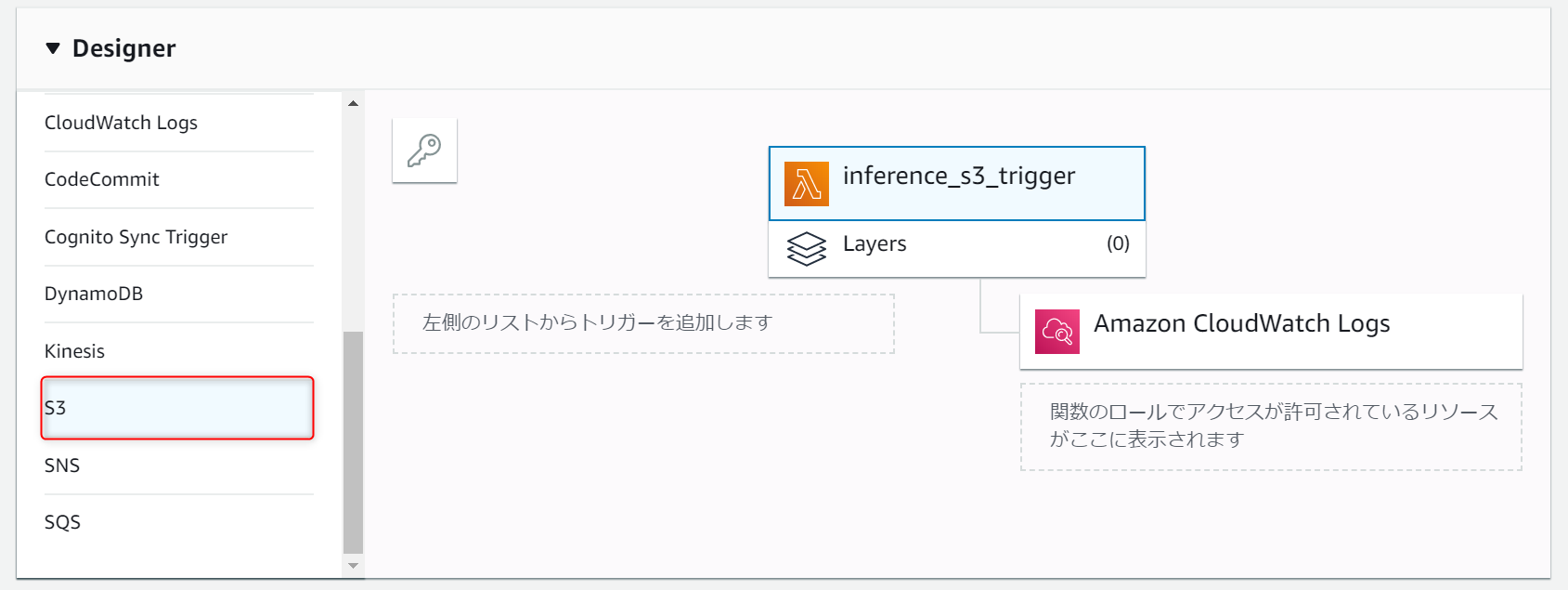

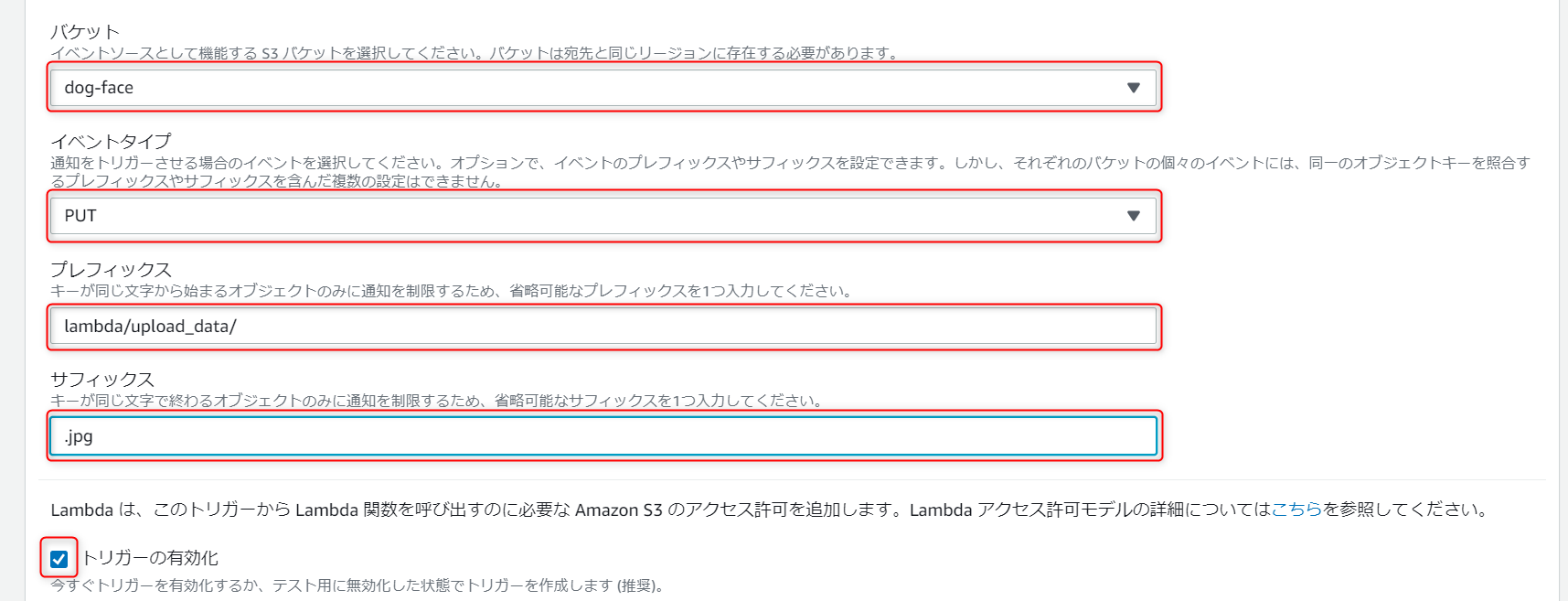

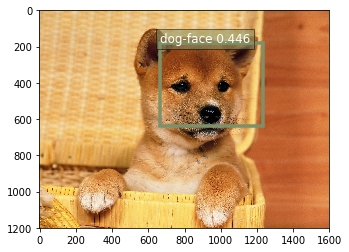

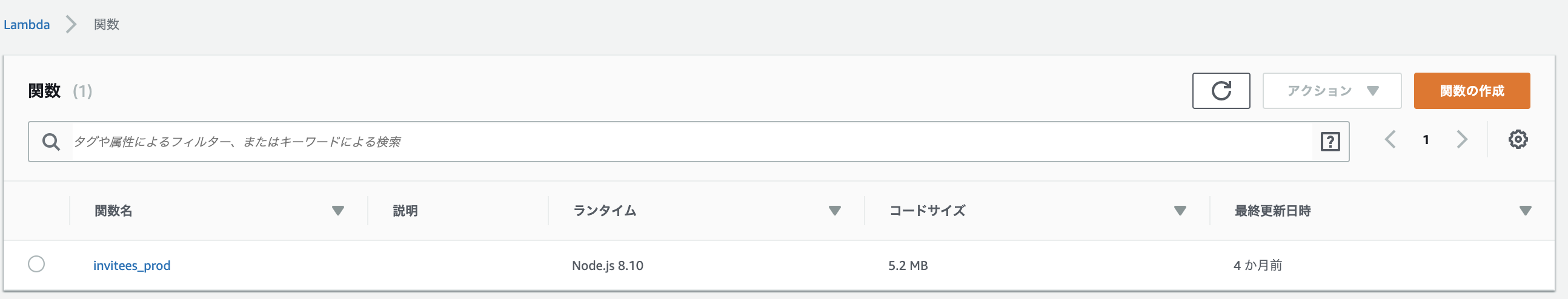

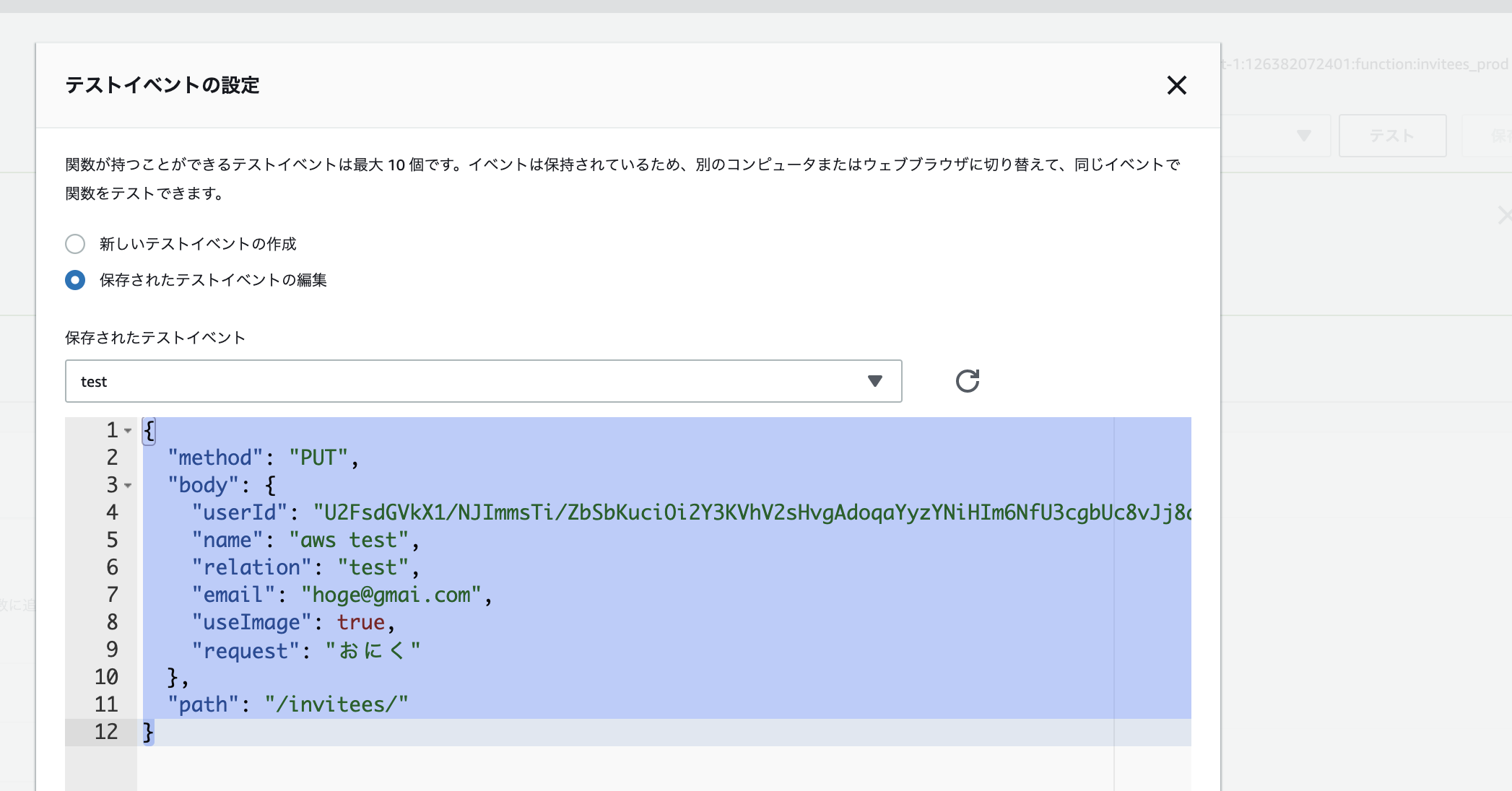

S3 へのデータアップロードをトリガーにデータを推論し、推論結果を S3 に保存する AWS Lambda 関数の作成

はじめに

今回は S3 へのデータアップロードをトリガーに、アップロードされたデータを推論し、結果を S3 に保存する関数を作成しました。

その内容を記載します。前提

- SageMakerでデプロイできるモデルがある。

※今回作成した Lambda 関数を使う際には、事前にモデルをデプロイしておく必要があります。

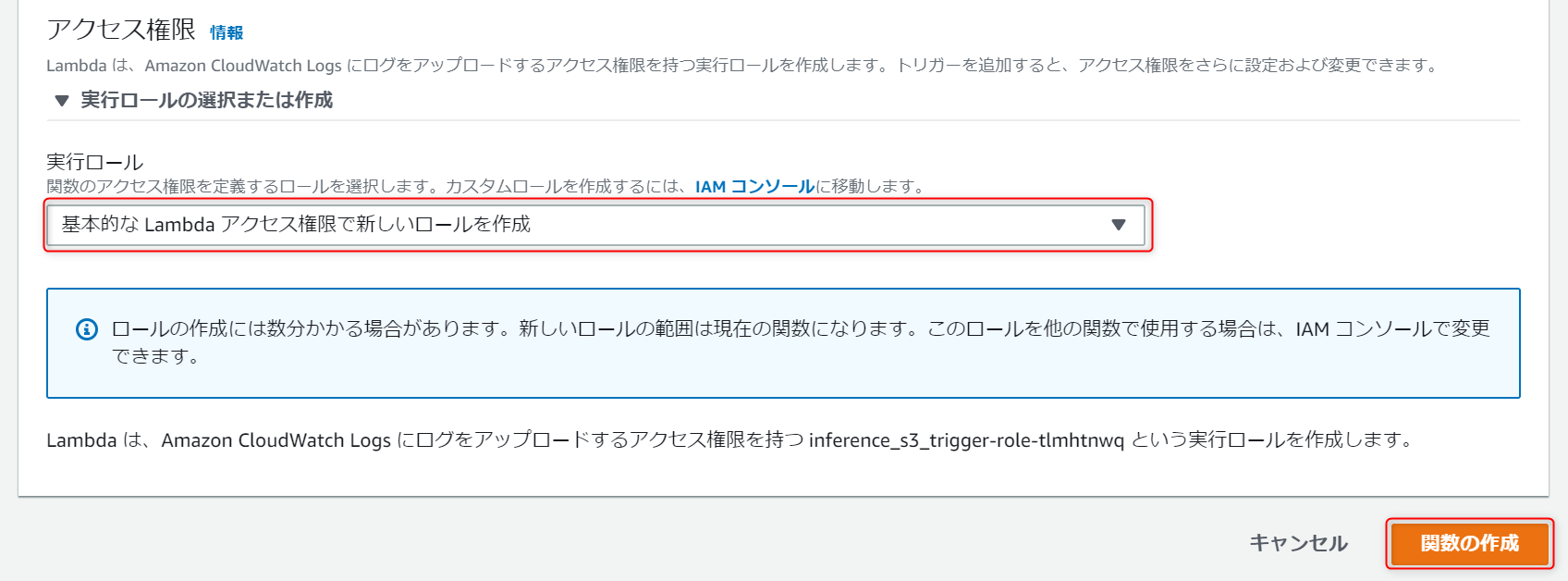

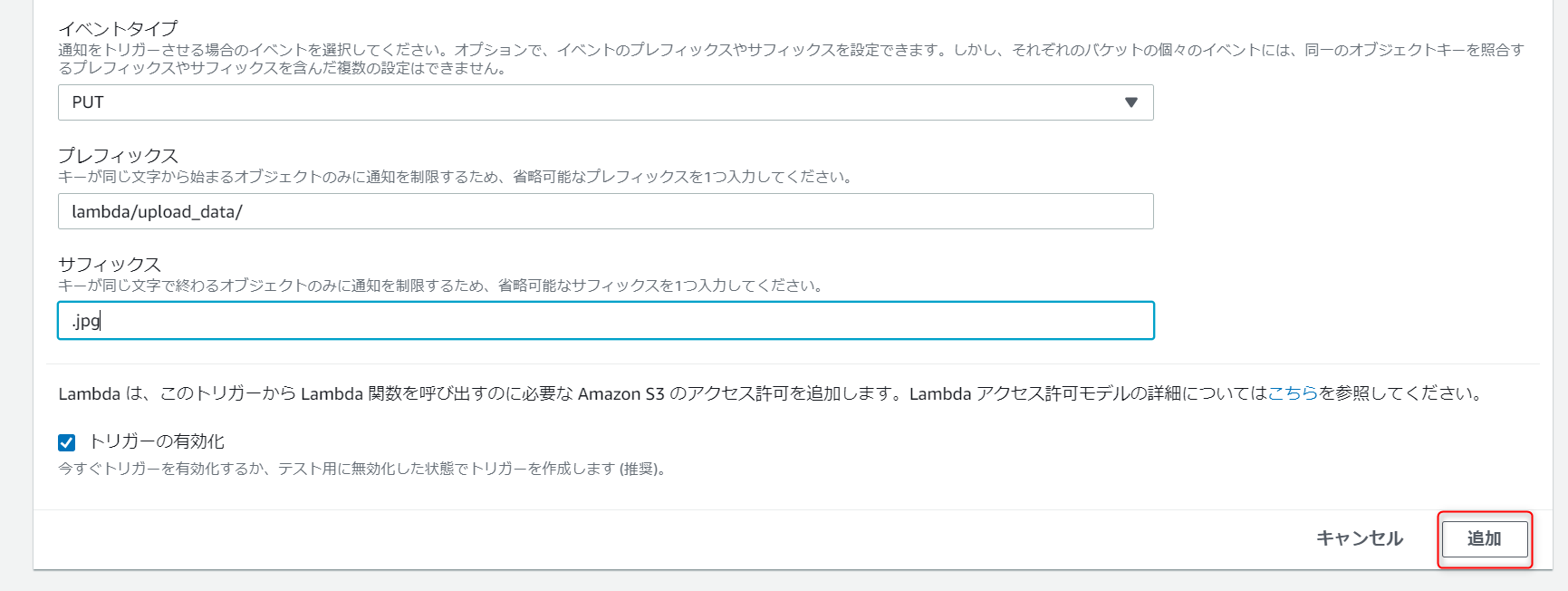

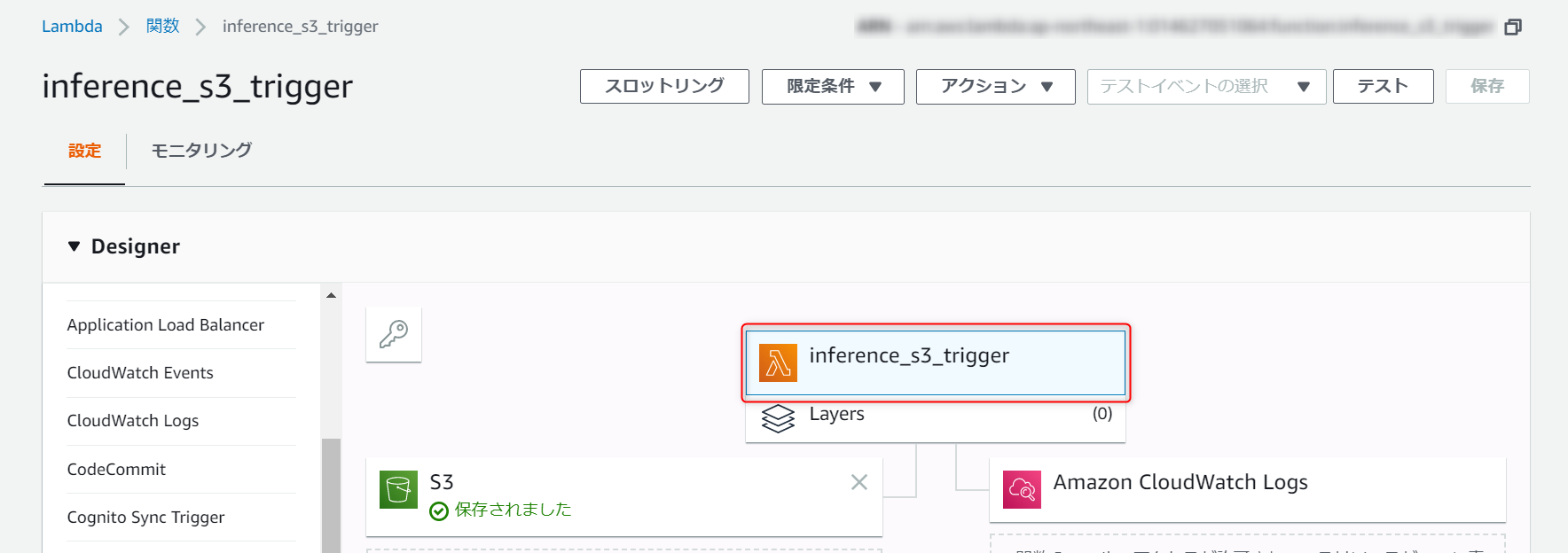

※私は画像検出のモデルを使用します。関数の作成/設定

選択したら、更に下にスクロールし各種設定を行います。

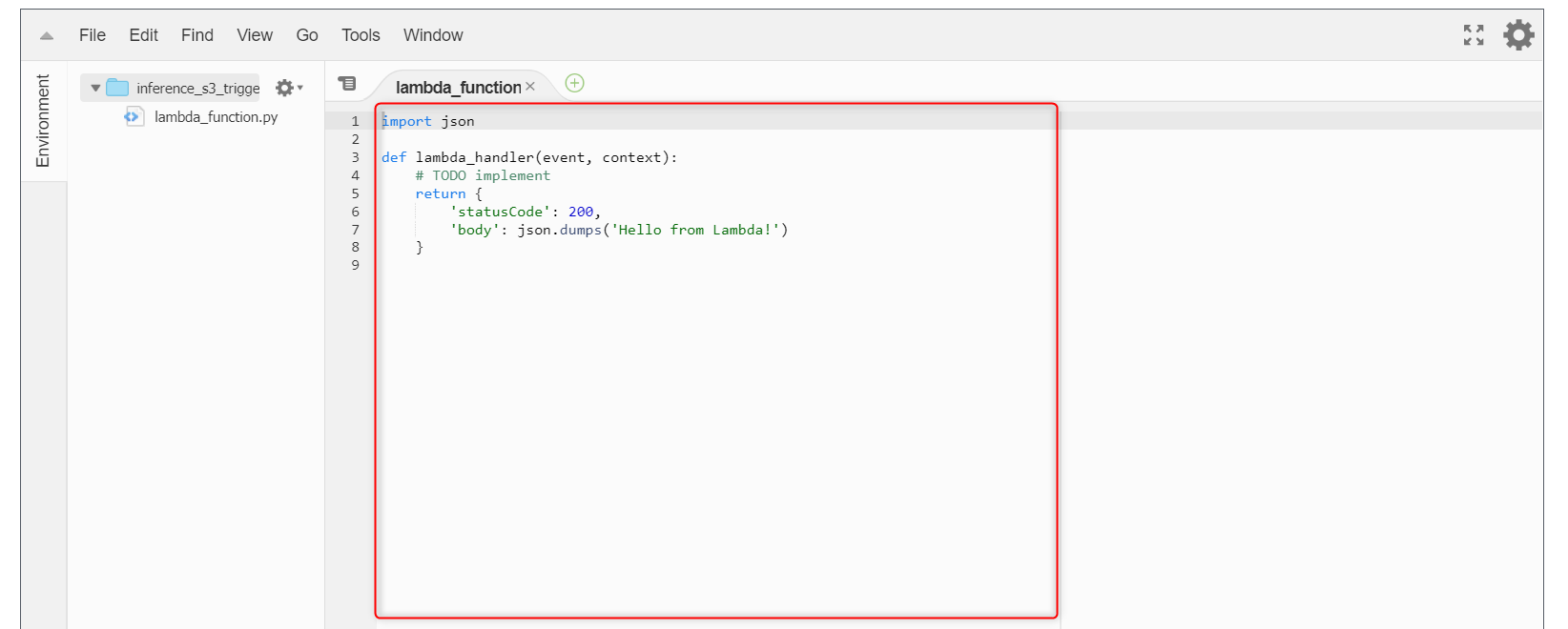

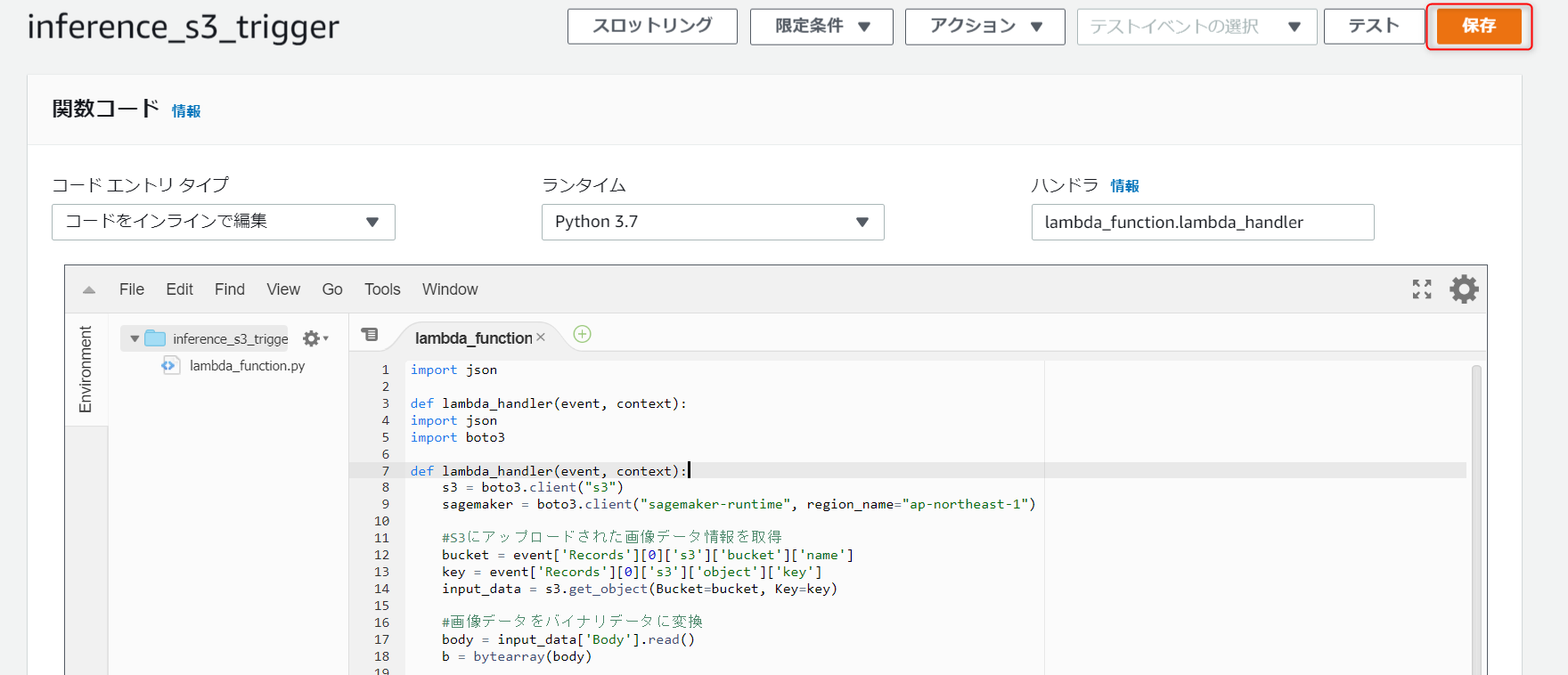

今回私が作成したプログラムは以下の通りです。

import json import boto3 def lambda_handler(event, context): s3 = boto3.client("s3") sagemaker = boto3.client("sagemaker-runtime", region_name="ap-northeast-1") #S3にアップロードされた画像データ情報を取得 bucket = event['Records'][0]['s3']['bucket']['name'] key = event['Records'][0]['s3']['object']['key'] input_data = s3.get_object(Bucket=bucket, Key=key) #画像データをバイナリデータに変換 body = input_data['Body'].read() b = bytearray(body) #推論 endpoint_response = sagemaker.invoke_endpoint( #エンドポイント名を設定 EndpointName='auto-endpoint', Body=b, ContentType='image/jpeg' ) results = endpoint_response['Body'].read() print(endpoint_response) print(results) split_s3_path = key.split('/') for i in split_s3_path: if 'jpg' in i: full_file_name = i file_name = i.split('.')[0] #output_keyに推論結果の保存パスを設定 output_key = 'dog-face/lambda/推論結果/'+file_name+'.json' #S3に推論結果をjsonファイルで保存 s3.put_object(Body=results,Bucket=bucket,Key=output_key) #copy_keyに推論後画像を格納するパスを設定 copy_key = 'dog-face/lambda/推論済み画像/'+full_file_name #S3のアップロードされたデータを別フォルダにコピーして元データは削除 s3.copy_object(Bucket=bucket,Key=copy_key,CopySource={'Bucket': bucket, 'Key': key}) s3.delete_object(Bucket=bucket,Key=key)プログラムは下記の流れになっています。

1. S3にアップロードされたデータを推論。

2. 推論結果を保存。

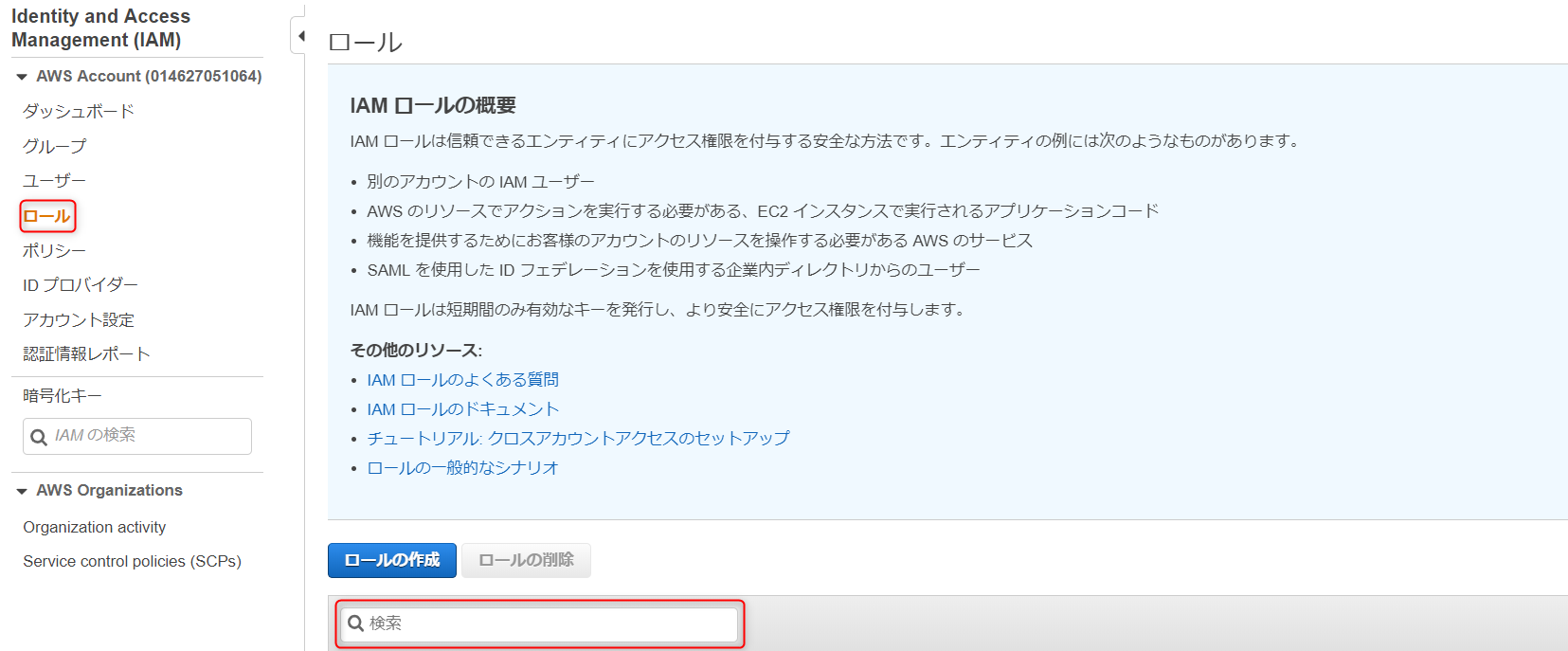

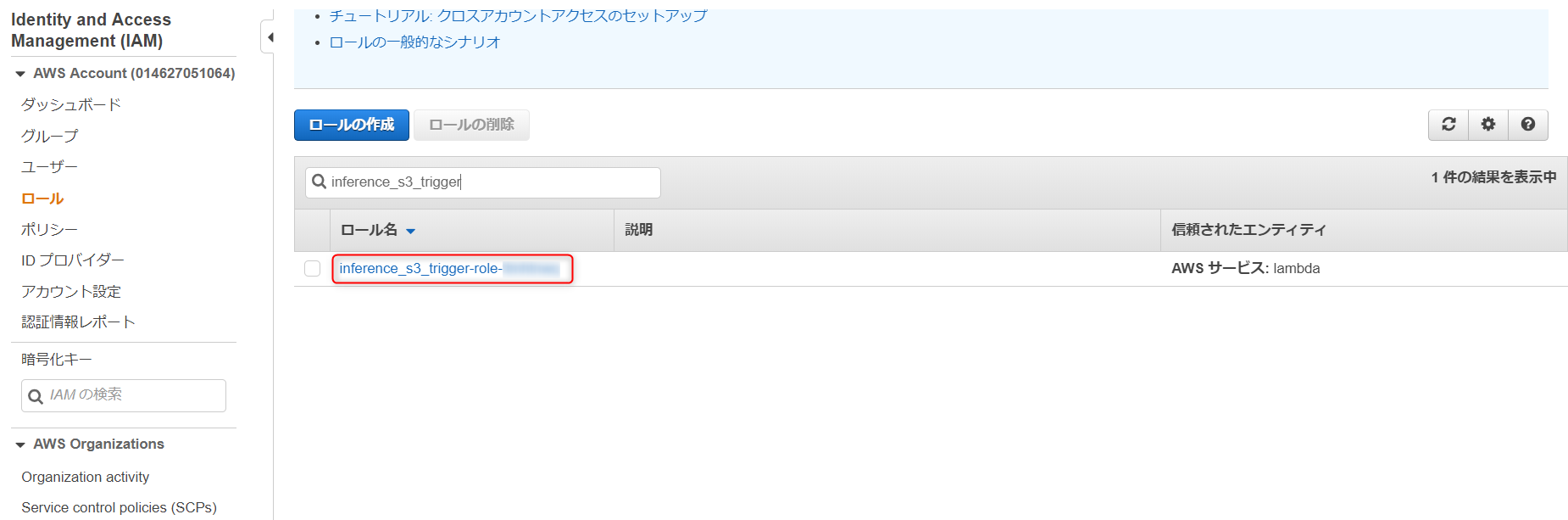

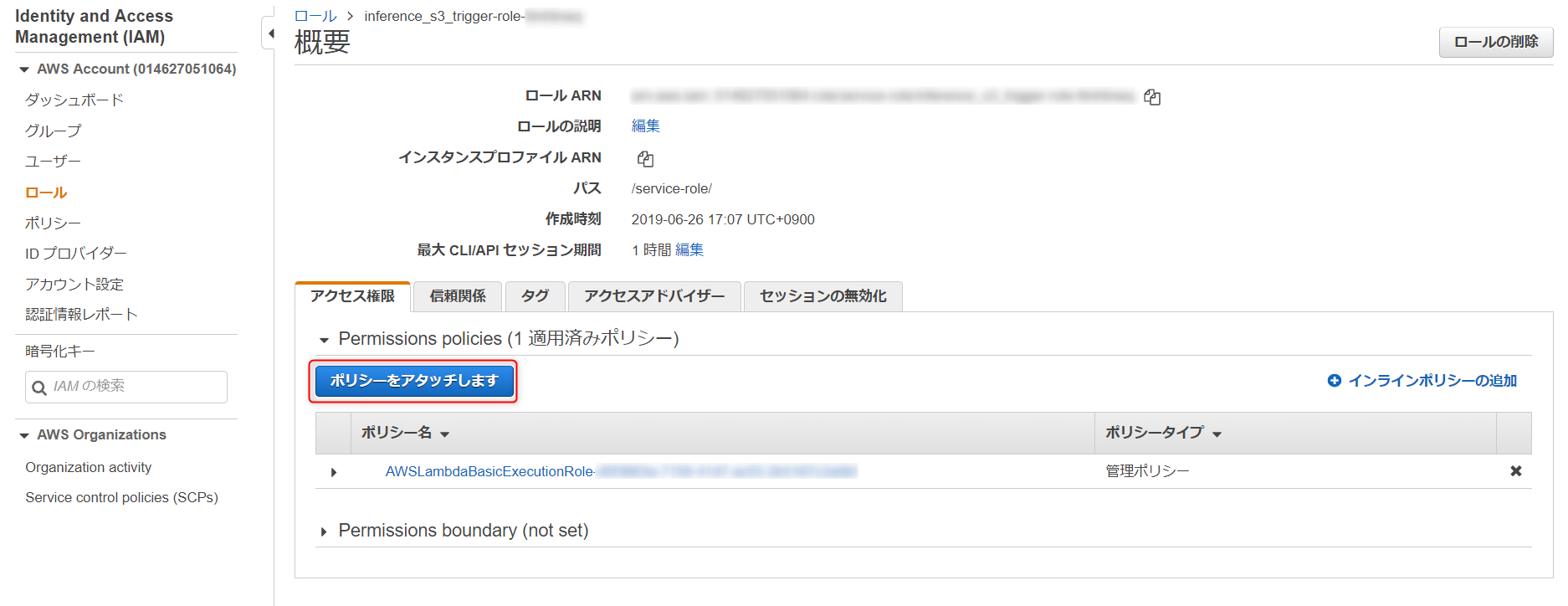

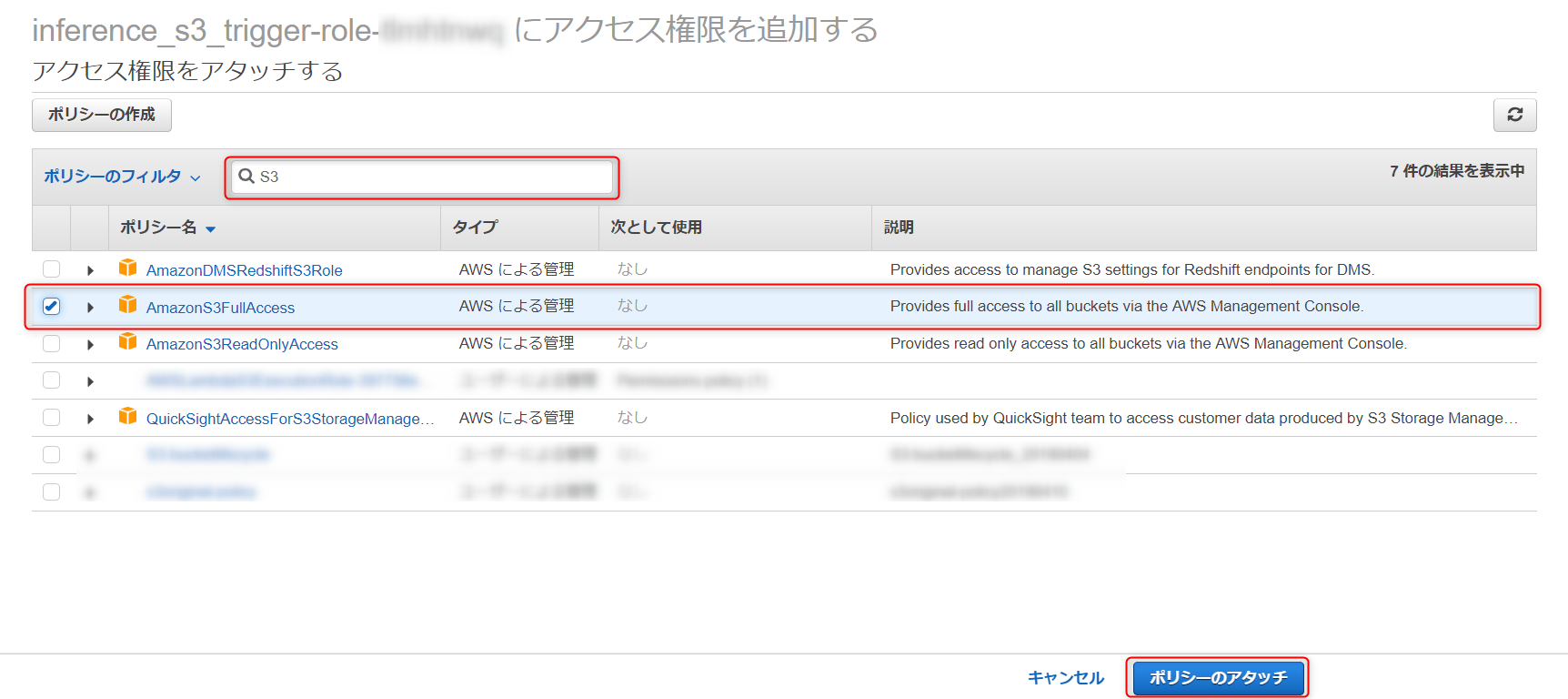

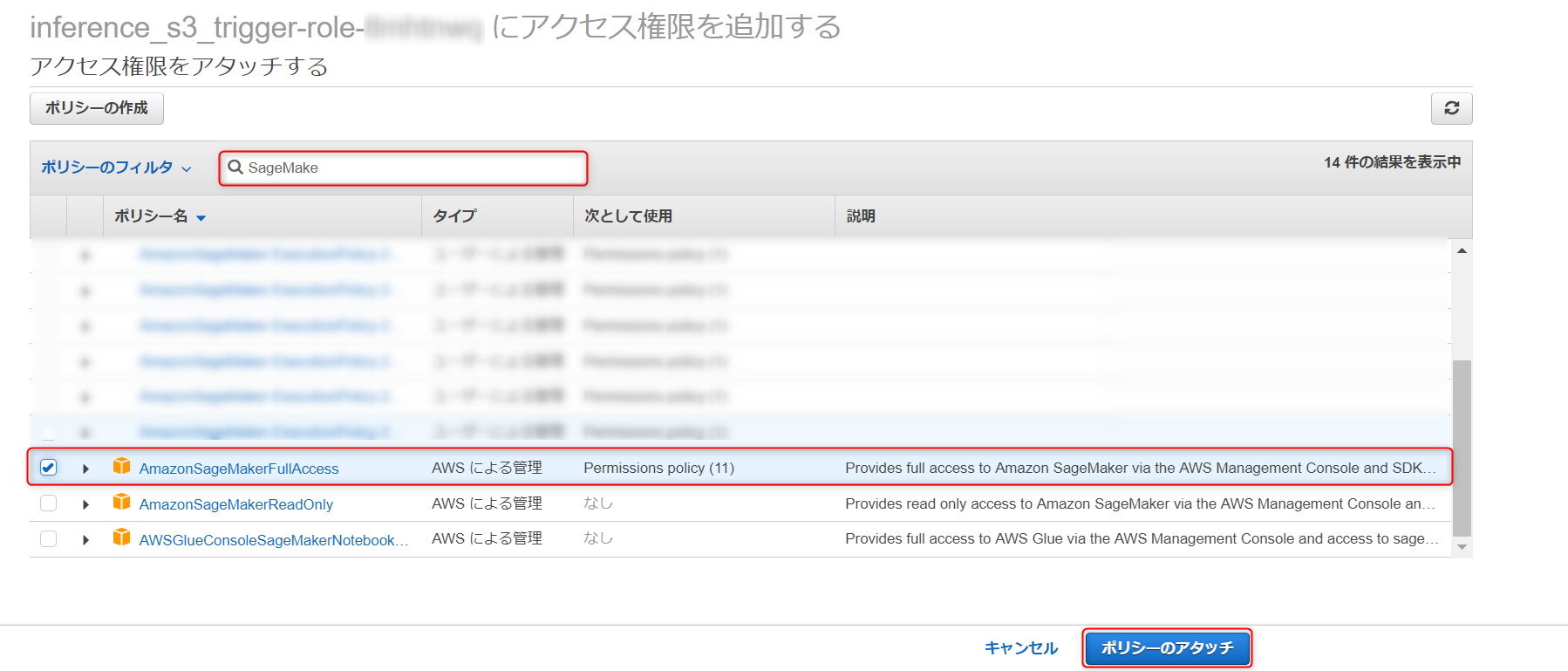

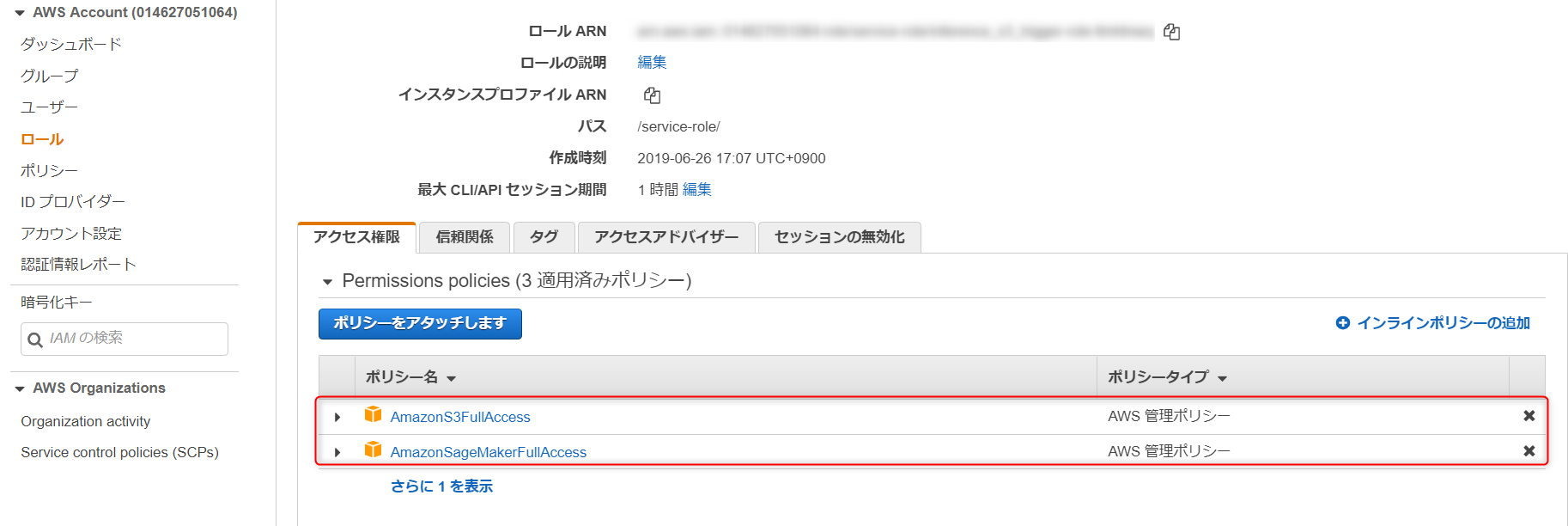

3. アップロードされたデータを、別フォルダにコピーし、アップロードされたデータを削除。実行ロール の設定

さきほど何もいじらずに作成した、実行ロールに、S3とSageMakerのフルアクセスをアタッチします。

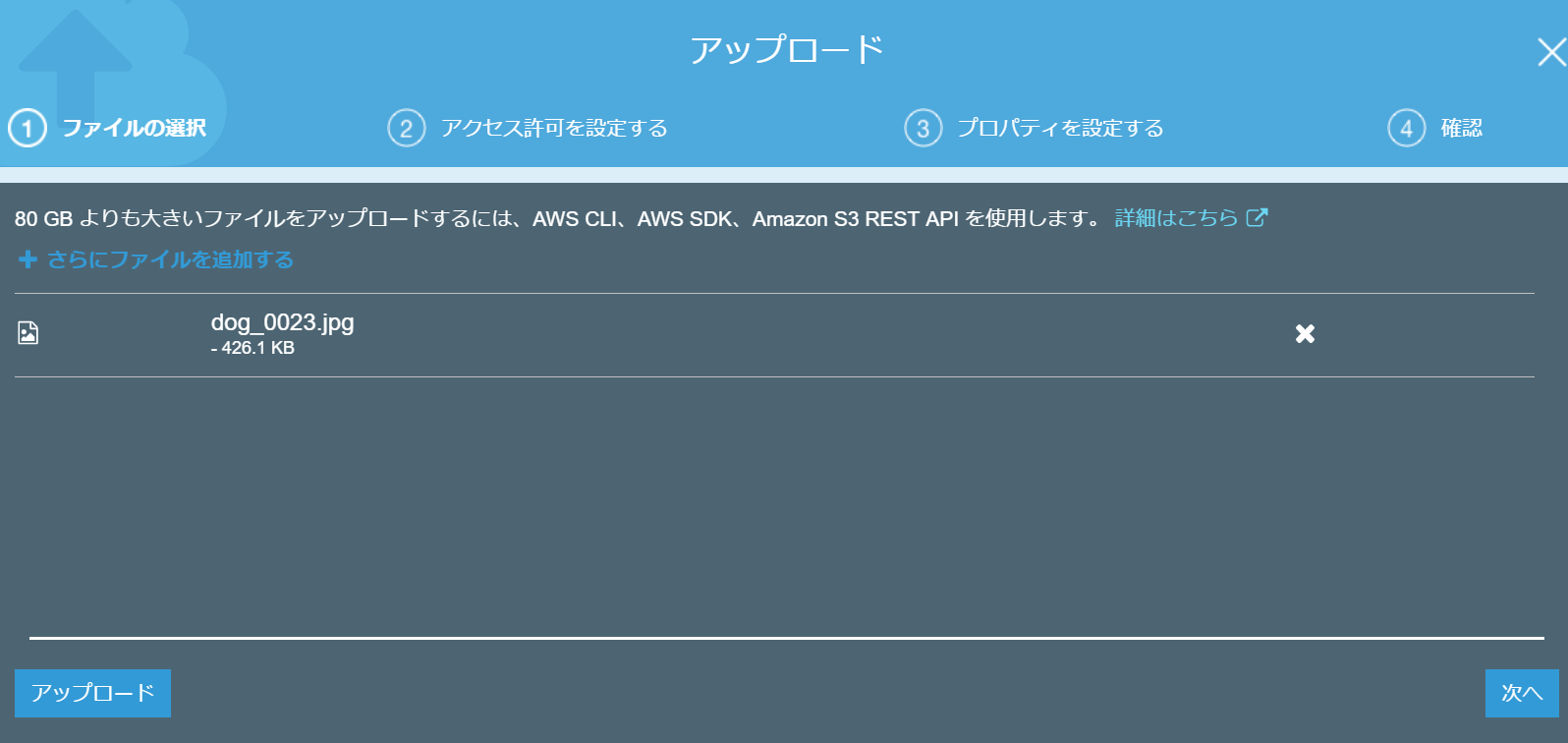

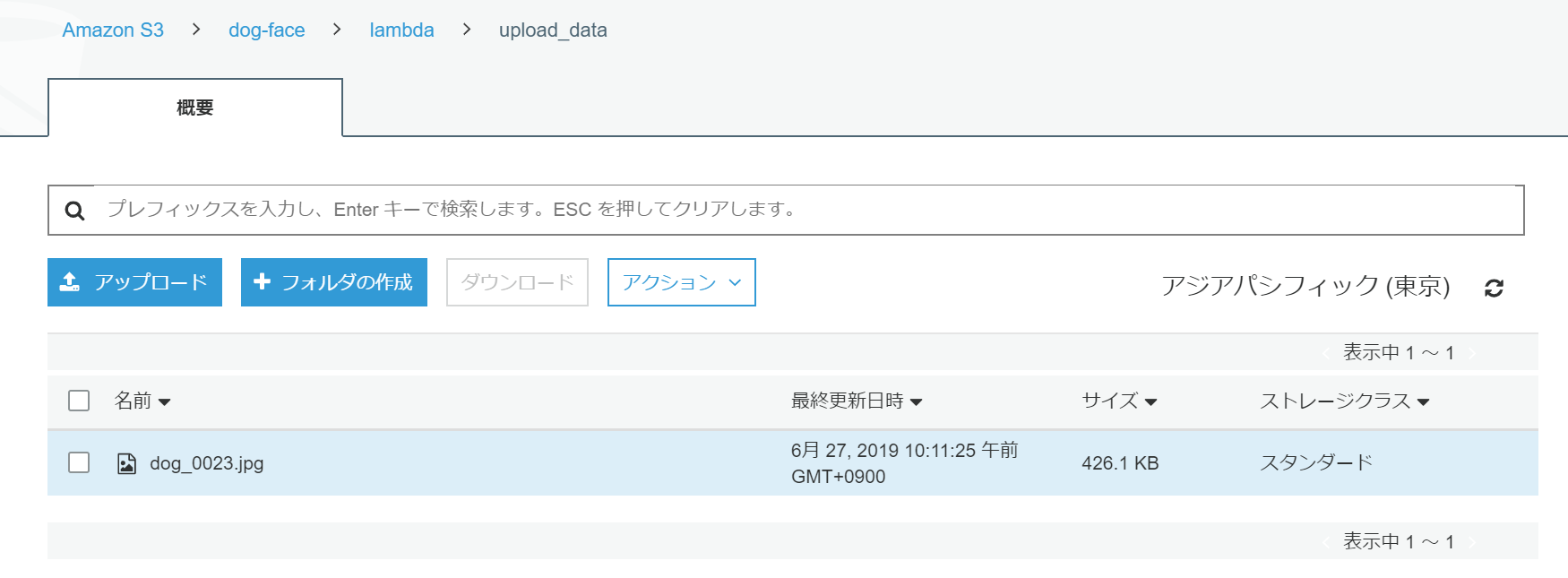

※今回はテストのため、フルアクセスをアタッチしますが、本番で利用する際は適切なIAMロールを作成してください。実際にS3にデータをアップロードし、Lambda 関数を起動してみる。

この手順に入る前に使用するモデルをデプロイしてください。

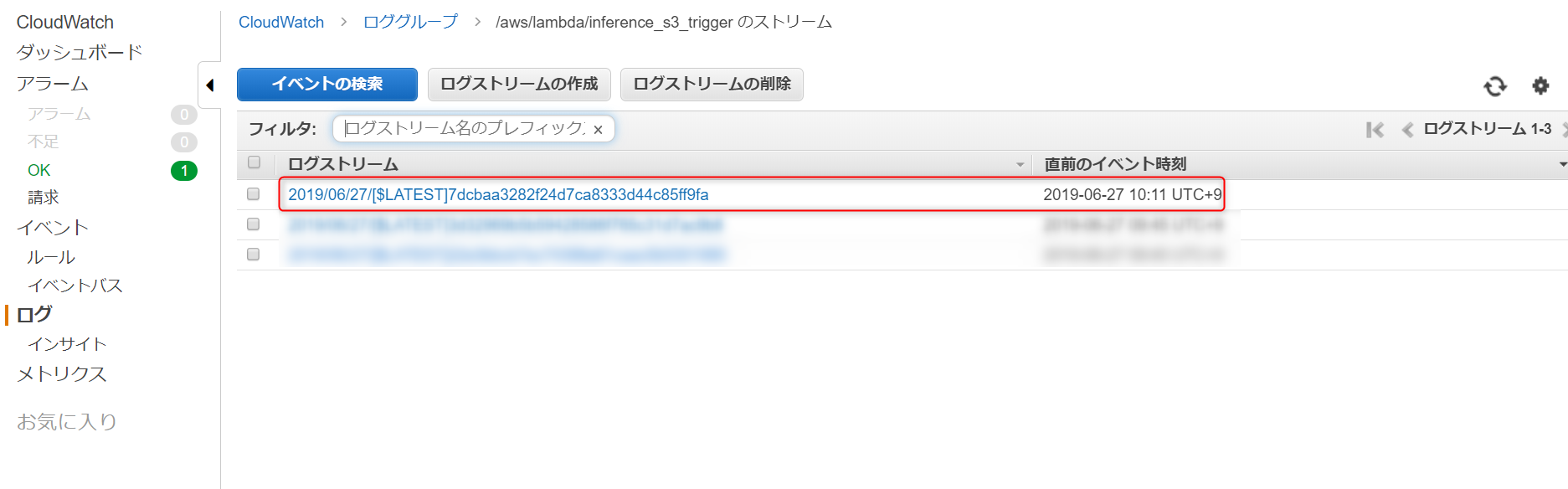

アップロードしたら、作成したLambda関数を開いて、モニタリングタブを選択し、CloudWatch のログ表示を選択します。

するとこのような形で、Lambda 関数の起動ごとにログが記録されています。

ログを開くと Lambda 関数が正常に動作しているか確認できます。

最後に

今回は、S3へのデータアップロードをトリガーに、推論を行いました。

トリガーを変更することで、他にもいろいろな処理ができますので、ぜひ試してみてください。

[undefined]()

- 投稿日:2019-06-27T08:30:02+09:00

Baby Step Terraform for AWS [EC2]

お題

英語的におかしいであろう表題のことは置いといて、ある(小さな)アプリをAWS上で動かそうとした時にTerraformを使って少しずつ目的のものに近づけていくことを試みる。

Terraformのテンプレートファイルの記述も、最初は愚直に、問題に直面しつつ徐々に改修していく想定。

世の中の記事や書籍では最初からベストプラクティスを踏まえた設計をすることが多い。

でも、理解のためには、まず目的とする最低限の書き方で書いて、そこから「今、こうなってるからこうした方がいい」、「次にこれらを追加する想定だから、こうしておいた方がいい」といった改善をしてベストプラクティスに近づいた方がいいと思う。以下、構築予定。ただし、今回は1の

EC2上でWebアプリを動かすとこのみ。

- アプリ(※)を

EC2上で動かしてみる。- マネージドなDBに接続しにいく。

- デフォルトのネットワークを使うのではなく

vpc、subnetを定義する。- マルチAZ(アベイラビリティゾーン)化とロードバランサーを導入する。 (5. 画像ファイルを

S3に置いてCloudFront経由でアクセスさせる。) ※- アプリ(※)をDocker化して

ECSで動かすようにする。- 最後はCI/CD。GitHubにアプリのソースをプッシュしたら自動でビルド・デプロイが走るようにする。

Route 53使って独自ドメインでアクセスできるようにする。※Goで適当に作ったアプリ(

http://【デプロイ先ホスト】/helloにアクセスすると「hello」と吐くだけ)

https://github.com/sky0621/go-experiment/tree/af129be808476b56e06073775a92fb5d4cec3980Terraformのテンプレートファイル(

*.tf)の書き方やModule化など、最初は愚直なやり方で行い、ちょっとずつベストプラクティス要素を取り入れていく。極力、無料枠内でやりくりしたいところだけど、立てるリソース如何ではなんとも。。。

https://aws.amazon.com/jp/free/?all-free-tier.sort-by=item.additionalFields.SortRank&all-free-tier.sort-order=asc&awsf.Free%20Tier%20Types=categories%2312monthsfree%7Ccategories%23alwaysfreeお断り

- AWS自体の説明は薄いので「AWS触ったこともない」人に理解してもらえる内容にはなっていないです。

- 上記に関連して、AWSのアカウントは保持済み、AWSのCredentialはローカルにある前提で

terraformコマンド叩いています。- この記事の内容で実際のサービスを本番運用しているわけではないので、このまま真似してプロダクションレディになる保証はないです。

開発環境

# OS - Linux(Ubuntu)

$ cat /etc/os-release NAME="Ubuntu" VERSION="18.04.2 LTS (Bionic Beaver)" ID=ubuntu ID_LIKE=debian PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.2 LTS" VERSION_ID="18.04" HOME_URL="https://www.ubuntu.com/" SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/" BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/" PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy" VERSION_CODENAME=bionic UBUNTU_CODENAME=bionic# IDE - Visual Studio Code

Version: 1.35.1 Commit: c7d83e57cd18f18026a8162d042843bda1bcf21f Date: 2019-06-12T14:27:31.086Z Electron: 3.1.8 Chrome: 66.0.3359.181 Node.js: 10.2.0 V8: 6.6.346.32 OS: Linux x64 4.15.0-47-genericvscode-terraform Plugin

Name: Terraform Id: mauve.terraform Description: Syntax highlighting, linting, formatting, and validation for Hashicorp's Terraform Version: 1.3.12 Publisher: Mikael Olenfalk VS Marketplace Link: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=mauve.terraform# Terraform

$ terraform version Terraform v0.12.2# tfenv

$ tfenv tfenv 0.6.0実践

1. ミニマムアプリのEC2デプロイ

アプリはGolang製でLinux(Ubuntu)環境でビルドしたバイナリ(

go-experiment)がGitHub(※)に上がっている前提。

※ https://github.com/sky0621/go-experiment/tree/af129be808476b56e06073775a92fb5d4cec3980Projectのディレクトリ構成

EC2インスタンス1つ立てるだけということもあり、Projectルート直下に1ファイルのみ。

$ tree . └── main.tf 0 directories, 1 fileテンプレートファイルの中身チェック

main.tfresource "aws_instance" "go-app-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ user_data = <<EOF #!/bin/bash sudo yum -y install git git clone https://github.com/sky0621/go-experiment.git cd go-experiment ./go-experiment EOF }aws_instance

EC2のインスタンス生成を行う。

https://www.terraform.io/docs/providers/aws/r/instance.htmlami

Amazonマシンイメージは、Amazon Linux2を採用。

instance_type

インスタンスタイプの種類はさまざま。

https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/

今回は無料枠の対象であるt2.microを採用。

https://aws.amazon.com/jp/free/?all-free-tier.sort-by=item.additionalFields.SortRank&all-free-tier.sort-order=asc&awsf.Free%20Tier%20Types=categories%23featureduser_data

ここでGitHub経由で

go-experimentアプリをEC2インスタンス内に格納して起動。ただ、ここでエラーが起きた場合、どうやって検知できるんだろう・・・。

AWS環境へ反映

フォーマッターにかけて、

$ terraform fmt main.tfバリデーションチェックして、

$ terraform validate Success! The configuration is valid.プランチェックして、

$ terraform plan Refreshing Terraform state in-memory prior to plan... The refreshed state will be used to calculate this plan, but will not be persisted to local or remote state storage. ------------------------------------------------------------------------ An execution plan has been generated and is shown below. Resource actions are indicated with the following symbols: + create Terraform will perform the following actions: # aws_instance.name will be created + resource "aws_instance" "name" { + ami = "ami-0f9ae750e8274075b" + arn = (known after apply) 〜〜 省略 〜〜 + instance_state = (known after apply) + instance_type = "t2.micro" + ipv6_address_count = (known after apply) 〜〜 省略 〜〜 + tenancy = (known after apply) + user_data = "3a280d56e8e7e3aec19bad9a8f5b696867b8dd39" + volume_tags = (known after apply) + vpc_security_group_ids = (known after apply) 〜〜 省略 〜〜いざ、実行。

$ terraform apply An execution plan has been generated and is shown below. Resource actions are indicated with the following symbols: + create 〜〜 省略 〜〜 Enter a value: yes aws_instance.name: Creating... aws_instance.name: Still creating... [10s elapsed] aws_instance.name: Still creating... [20s elapsed] aws_instance.name: Still creating... [30s elapsed] aws_instance.name: Creation complete after 32s [id=i-0018f388ca8a7774f] Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.EC2インスタンスは?

出来てる。

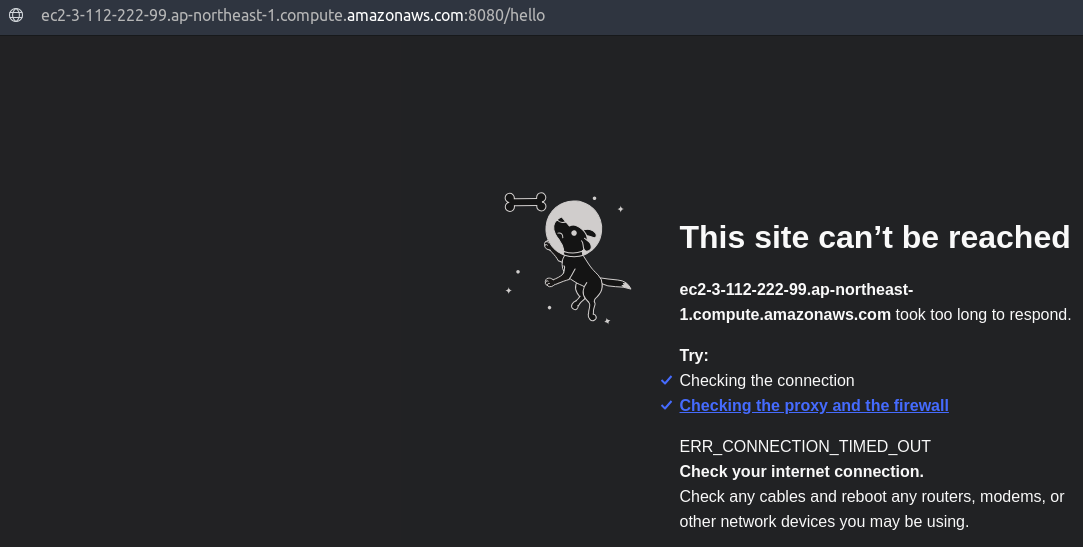

じゃあ、もうアプリにつながるかというと、つながらない。

セキュリティグループの定義

EC2インスタンス立てただけでは

80番ポートが開いてないので、穴あけ作業が必要。テンプレートファイルに追記

main.tfresource "aws_instance" "go-app-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ vpc_security_group_ids = [aws_security_group.go-app-security-group.id] 〜〜 省略 〜〜 } resource "aws_security_group" "go-app-security-group" { name = "go-app-security-group" ingress { from_port = 80 to_port = 80 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } egress { from_port = 0 to_port = 0 protocol = "-1" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } } output "go-app-public-dns" { value = aws_instance.go-app-server.public_dns }vpc_security_group_ids

作成したセキュリティグループとこのEC2インスタンスを紐付ける。

https://www.terraform.io/docs/providers/aws/r/instance.html#vpc_security_group_idsaws_security_group

紐付けたインスタンスへの”入り”と”出”を制御する。

https://www.terraform.io/docs/providers/aws/r/security_group.htmlingress

紐付けるサーバへの”IN"を制御。今回は

tcp:80番ポートを開ける。特にアクセス元は絞らない。egress

紐付けるサーバの”OUT"を制御。

protocolを-1ないしallにすると全ポート開放になるらしい。

https://www.terraform.io/docs/providers/aws/r/security_group_rule.html再度、AWS環境へ反映

Terraformコマンド使うくだりは同じなので省略。

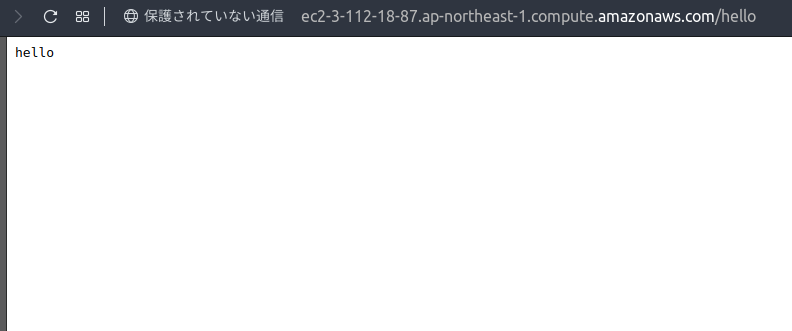

applyが終わり、再度、ブラウザで見てみると、セキュリティグループの設定でポート「

80」番を開けたので、今度は表示された。この段階でのTerraform関連のソース

1の後のStepupフェーズ

おさらい

現在のTerraformテンプレートファイルは下記。

main.tfresource "aws_instance" "web-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ vpc_security_group_ids = [aws_security_group.web-server-security-group.id] user_data = <<EOF #!/bin/bash sudo yum -y install git git clone https://github.com/sky0621/go-experiment.git cd go-experiment ./go-experiment EOF } resource "aws_security_group" "web-server-security-group" { name = "web-server-security-group" ingress { from_port = 80 to_port = 80 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } egress { from_port = 0 to_port = 0 protocol = "-1" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } } output "web-server-public-dns" { value = aws_instance.web-server.public_dns }プラクティス

この分量のテンプレートファイルなら一読して理解不可能な複雑さはない。

ただ、少なくともこの後、ネットワークを構成したり、マネージドなDB、S3、ECSというようにAWSのリソースをふんだんに使い出すことになる。

そうなると、main.tfだけでは読み解きづらくなるので、現時点でファイルを分けておく。outputs

本家HashiCorpのGitHub上の事例でも、

outputやvariable(当記事ではまだ使ってない)は専用のファイルを設けている。

※Subnetの事例上記にならって以下のようにファイル分けしておく。

以下の通り。main.tfresource "aws_instance" "web-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ vpc_security_group_ids = ["${aws_security_group.web-server-security-group.id}"] user_data = <<EOF #!/bin/bash sudo yum -y install git git clone https://github.com/sky0621/go-experiment.git cd go-experiment ./go-experiment EOF } resource "aws_security_group" "web-server-security-group" { name = "web-server-security-group" ingress { from_port = 80 to_port = 80 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } egress { from_port = 0 to_port = 0 protocol = "-1" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } }outputs.tfoutput "web-server-public-dns" { value = "${aws_instance.web-server.public_dns}" }※ちなみに、これまで単に「

aws_instance.web-server.public_dns」と書いていた部分を今回「"${aws_instance.web-server.public_dns}"」というように修正した。

修正前の時点でも動作はしていたものの、Visual Studio CodeのTerraformプラグイン上では警告が出ていた。

今回の修正により警告がなくなった。AWSリソース別のファイル化

これも本家HashiCorpの事例や他の記事でもよく見るように、AWSリソース別にファイル化することが多い様子。

あわせて、何度も使われる(であろう)リソースはModule化も行うらしいけど、今回はまだそこまではしない。今回やるのは、EC2インスタンスリソース分とセキュリティグループ分の別ファイル化。

以下の通り。ec2.tfresource "aws_instance" "web-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ vpc_security_group_ids = ["${aws_security_group.web-server-security-group.id}"] user_data = <<EOF #!/bin/bash sudo yum -y install git git clone https://github.com/sky0621/go-experiment.git cd go-experiment ./go-experiment EOF }security_group.tfresource "aws_security_group" "web-server-security-group" { name = "web-server-security-group" ingress { from_port = 80 to_port = 80 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } egress { from_port = 0 to_port = 0 protocol = "-1" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } }user_dataの別ファイル化

EC2インスタンス起動時に実行するコマンドを

user_dataに指定しているが、これはいわゆるセットアップスクリプトなので別ファイルとして管理したい。

Terraformでは、ファイル操作や文字列操作ができる(テンプレートファイル内に書ける)組み込み関数が用意されているので、それを利用。web-server-setup.sh#!/bin/bash sudo yum -y install git git clone https://github.com/sky0621/go-experiment.git cd go-experiment ./go-experimentec2.tfresource "aws_instance" "web-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ vpc_security_group_ids = ["${aws_security_group.web-server-security-group.id}"] user_data = file("./web-server-setup.sh") }ファイル分割後の構成

$ tree . ├── ec2.tf ├── outputs.tf ├── security_group.tf ├── terraform.tfstate └── web-server-setup.sh※

terraform.tfstateはAWS適用後の状態を保持するファイル(terraform apply実行により自動作成される)Providerの設定

リージョン指定の謎

これまでのテンプレートファイルで作られるのはAWSの各種リソース。

ただ、Terraformが扱うのはAWSに限ったことではない。GCPだってAzureだって扱える。

じゃあ、何をもってAWSのリソースを使うと判断できるのか。

テンプレートファイルで「aws_instance」といった、AWSを示すリソースを指定しているのだから、当然と言えば当然なんだけど。

ここで1つ疑問。

今のところ、テンプレートファイルでリージョンの指定はしていない。

なのに、EC2インスタンスは下記のように東京リージョンに作られている。

これは、実はAWSのクライアントツールをセットアップした時に各種クレデンシャル情報に加え、デフォルトのリージョンを下記のように環境変数にセットしたためと思われる。$ env | grep AWS AWS_SECRET_ACCESS_KEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS_DEFAULT_REGION=ap-northeast-1 AWS_ACCESS_KEY_ID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx試しに、以下のようにリージョンを「

us-east-2(=オハイオ)」に変えてterraform applyを実行すると、$ env | grep AWS AWS_SECRET_ACCESS_KEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS_DEFAULT_REGION=us-east-2 AWS_ACCESS_KEY_ID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxとなる。

リージョンの明示的な定義

上記のようにTerraformコマンドの実行環境に依存するリージョンを明示的に指定するには「

provider」を定義する。

https://www.terraform.io/docs/configuration/providers.html

これも、専用のテンプレートファイルとする。

ちなみに、前述の「outputs.tf」もそうだったけど、「variables.tf」や今回のproviderが「providers.tf」になるようにファイル名には複数形を用いられる(ことが多い?)。

ただし、「vpc.tf」や「security_group.tf」のように各サービスの場合は単数形を用いている様子。providers.tfprovider "aws" { region = "ap-northeast-1" }上記のようにしておくと、環境変数として下記のように「

us-east-2」がセットされていても、$ env | grep AWS AWS_SECRET_ACCESS_KEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS_DEFAULT_REGION=us-east-2 AWS_ACCESS_KEY_ID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx下のように「

ap-northeast-1」リージョンでインスタンスが作られる。その他プロバイダー設定

プロバイダーバージョン

プロバイダーとしてはAWSを用いる。そのプロバイダーにはバージョンがある。

今どんなバージョンが存在するかは下記参照。

https://github.com/terraform-providers/terraform-provider-aws/blob/master/CHANGELOG.mdセマンティックバージョニングを採用しているので、現時点の安定版バージョンの中でバグフィックス起因のアップデートのみ許容する指定にする。

https://www.terraform.io/docs/configuration/providers.html#version-provider-versionsprovider "aws" { version = "~> 2.16.0" region = "ap-northeast-1" }これ以外に指定可能な設定については下記参照。

https://www.terraform.io/docs/providers/aws/index.html#argument-referenceTerraform自体の設定

プロバイダーのバージョンも大事だけど、そもそもTerraform自体のバージョンも明示的に固定すべき。

これは以下のように、また別ファイル化しておく。terraform.tfterraform { required_version = "~> 0.12.0" }ファイル分割後の構成

$ tree . ├── ec2.tf ├── outputs.tf ├── providers.tf ├── security_group.tf ├── terraform.tf └── web-server-setup.sh※あえて

*.tfstateファイルは表示上、外した。上記以外の設定については下記参照。

https://www.terraform.io/docs/configuration/terraform.htmlこの段階でのTerraform関連のソース

今回は、まだ6ファイルだけなので、中身を全て再掲しておく。

以下は

EC2インスタンスを立てて外部からアクセスするのに必要な定義。ec2.tf# https://www.terraform.io/docs/providers/aws/r/instance.html resource "aws_instance" "web-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ vpc_security_group_ids = ["${aws_security_group.web-server-security-group.id}"] user_data = file("./web-server-setup.sh") }web-server-setup.sh#!/bin/bash sudo yum -y install git git clone https://github.com/sky0621/go-experiment.git cd go-experiment ./go-experimentsecurity_group.tf# https://www.terraform.io/docs/providers/aws/r/security_group.html resource "aws_security_group" "web-server-security-group" { name = "web-server-security-group" ingress { from_port = 80 to_port = 80 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } egress { from_port = 0 to_port = 0 protocol = "-1" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } }↓は、単に

terraform applyした時にコンソールに出力してほしい内容。outputs.tfoutput "web-server-public-dns" { value = "${aws_instance.web-server.public_dns}" }以降は、Terraform自体やAWSプロバイダーの定義。

terraform.tfterraform { required_version = "~> 0.12.0" }providers.tfprovider "aws" { version = "~> 2.16.0" region = "ap-northeast-1" }

- 投稿日:2019-06-27T08:30:02+09:00

Baby Step Terraform for AWS [No.01: EC2]

お題

英語的におかしいであろう表題のことは置いといて、ある(小さな)アプリをAWS上で動かそうとした時にTerraform使って少しずつ目的のものに近づけていくことを試みる。

(Terraformのテンプレートファイルの記述も、最初は愚直に、問題に直面しつつ徐々に改修していく想定)以下、構築予定。ただし、今回は1の

EC2上でWebアプリを動かすとこのみ。

- アプリ(※)を

EC2上で動かしてみる。- マネージドなDBに接続しにいく。

- デフォルトのネットワークを使うのではなく

vpc、subnetを定義する。- マルチAZ(アベイラビリティゾーン)化とロードバランサーを導入する。 (5. 画像ファイルを

S3に置いてCloudFront経由でアクセスさせる。) ※- アプリ(※)をDocker化して

ECSで動かすようにする。- 最後はCI/CD。GitHubにアプリのソースをプッシュしたら自動でビルド・デプロイが走るようにする。

Route 53使って独自ドメインでアクセスできるようにする。※Goで適当に作ったアプリ(

http://【デプロイ先ホスト】/helloにアクセスすると「hello」と吐くだけ)

https://github.com/sky0621/go-experiment/tree/af129be808476b56e06073775a92fb5d4cec3980Terraformのテンプレートファイル(

*.tf)の書き方やModule化など、最初は愚直なやり方で行い、ちょっとずつベストプラクティス要素を取り入れていく。極力、無料枠内でやりくりしたいところだけど、立てるリソース如何ではなんとも。。。

https://aws.amazon.com/jp/free/?all-free-tier.sort-by=item.additionalFields.SortRank&all-free-tier.sort-order=asc&awsf.Free%20Tier%20Types=categories%2312monthsfree%7Ccategories%23alwaysfreeお断り

- AWS自体の説明は薄いので「AWS触ったこともない」人に理解してもらえる内容にはなっていないです。

- 上記に関連して、AWSのアカウントは保持済み、AWSのCredentialはローカルにある前提で

terraformコマンド叩いています。- この記事の内容で実際のサービスを本番運用しているわけではないので、このまま真似してプロダクションレディになる保証はないです。

開発環境

# OS - Linux(Ubuntu)

$ cat /etc/os-release NAME="Ubuntu" VERSION="18.04.2 LTS (Bionic Beaver)" ID=ubuntu ID_LIKE=debian PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.2 LTS" VERSION_ID="18.04" HOME_URL="https://www.ubuntu.com/" SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/" BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/" PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy" VERSION_CODENAME=bionic UBUNTU_CODENAME=bionic# IDE - Visual Studio Code

Version: 1.35.1 Commit: c7d83e57cd18f18026a8162d042843bda1bcf21f Date: 2019-06-12T14:27:31.086Z Electron: 3.1.8 Chrome: 66.0.3359.181 Node.js: 10.2.0 V8: 6.6.346.32 OS: Linux x64 4.15.0-47-genericvscode-terraform Plugin

Name: Terraform Id: mauve.terraform Description: Syntax highlighting, linting, formatting, and validation for Hashicorp's Terraform Version: 1.3.12 Publisher: Mikael Olenfalk VS Marketplace Link: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=mauve.terraform# Terraform

$ terraform version Terraform v0.12.2# tfenv

$ tfenv tfenv 0.6.0実践

1. ミニマムアプリのEC2デプロイ

アプリはGolang製でLinux(Ubuntu)環境でビルドしたバイナリ(

go-experiment)がGitHub(※)に上がっている前提。

※ https://github.com/sky0621/go-experiment/tree/af129be808476b56e06073775a92fb5d4cec3980Projectのディレクトリ構成

EC2インスタンス1つ立てるだけということもあり、Projectルート直下に1ファイルのみ。

$ tree . └── main.tf 0 directories, 1 fileテンプレートファイルの中身チェック

main.tfresource "aws_instance" "go-app-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ user_data = <<EOF #!/bin/bash sudo yum -y install git git clone https://github.com/sky0621/go-experiment.git cd go-experiment ./go-experiment EOF }aws_instance

EC2のインスタンス生成を行う。

https://www.terraform.io/docs/providers/aws/r/instance.htmlami

Amazonマシンイメージは、Amazon Linux2を採用。

instance_type

インスタンスタイプの種類はさまざま。

https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/

今回は無料枠の対象であるt2.microを採用。

https://aws.amazon.com/jp/free/?all-free-tier.sort-by=item.additionalFields.SortRank&all-free-tier.sort-order=asc&awsf.Free%20Tier%20Types=categories%23featureduser_data

ここでGitHub経由で

go-experimentアプリをEC2インスタンス内に格納して起動。ただ、ここでエラーが起きた場合、どうやって検知できるんだろう・・・。

AWS環境へ反映

フォーマッターにかけて、

$ terraform fmt main.tfバリデーションチェックして、

$ terraform validate Success! The configuration is valid.プランチェックして、

$ terraform plan Refreshing Terraform state in-memory prior to plan... The refreshed state will be used to calculate this plan, but will not be persisted to local or remote state storage. ------------------------------------------------------------------------ An execution plan has been generated and is shown below. Resource actions are indicated with the following symbols: + create Terraform will perform the following actions: # aws_instance.name will be created + resource "aws_instance" "name" { + ami = "ami-0f9ae750e8274075b" + arn = (known after apply) + associate_public_ip_address = (known after apply) + availability_zone = (known after apply) + cpu_core_count = (known after apply) + cpu_threads_per_core = (known after apply) + get_password_data = false + host_id = (known after apply) + id = (known after apply) + instance_state = (known after apply) + instance_type = "t2.micro" + ipv6_address_count = (known after apply) + ipv6_addresses = (known after apply) + key_name = (known after apply) + network_interface_id = (known after apply) + password_data = (known after apply) + placement_group = (known after apply) + primary_network_interface_id = (known after apply) + private_dns = (known after apply) + private_ip = (known after apply) + public_dns = (known after apply) + public_ip = (known after apply) + security_groups = (known after apply) + source_dest_check = true + subnet_id = (known after apply) + tenancy = (known after apply) + user_data = "3a280d56e8e7e3aec19bad9a8f5b696867b8dd39" + volume_tags = (known after apply) + vpc_security_group_ids = (known after apply) 〜〜 省略 〜〜いざ、実行。

$ terraform apply An execution plan has been generated and is shown below. Resource actions are indicated with the following symbols: + create 〜〜 省略 〜〜 Enter a value: yes aws_instance.name: Creating... aws_instance.name: Still creating... [10s elapsed] aws_instance.name: Still creating... [20s elapsed] aws_instance.name: Still creating... [30s elapsed] aws_instance.name: Creation complete after 32s [id=i-0018f388ca8a7774f] Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.EC2インスタンスは?

出来てる。

じゃあ、もうアプリにつながるかというと、つながらない。

セキュリティグループの定義

EC2インスタンス立てただけでは

80番ポートが開いてないので、穴あけ作業が必要。テンプレートファイルに追記

main.tfresource "aws_instance" "go-app-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ vpc_security_group_ids = [aws_security_group.go-app-security-group.id] 〜〜 省略 〜〜 } resource "aws_security_group" "go-app-security-group" { name = "go-app-security-group" ingress { from_port = 80 to_port = 80 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } egress { from_port = 0 to_port = 0 protocol = "-1" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } } output "go-app-public-dns" { value = aws_instance.go-app-server.public_dns }vpc_security_group_ids

作成したセキュリティグループとこのEC2インスタンスを紐付ける。

https://www.terraform.io/docs/providers/aws/r/instance.html#vpc_security_group_idsaws_security_group

紐付けたインスタンスへの”入り”と”出”を制御する。

https://www.terraform.io/docs/providers/aws/r/security_group.htmlingress

紐付けるサーバへの”IN"を制御。今回は

tcp:80番ポートを開ける。特にアクセス元は絞らない。egress

紐付けるサーバの”OUT"を制御。

protocolを-1ないしallにすると全ポート開放になるらしい。

https://www.terraform.io/docs/providers/aws/r/security_group_rule.html再度、AWS環境へ反映

Terraformコマンド使うくだりは同じなので省略。

applyが終わり、再度、ブラウザで見てみると、セキュリティグループの設定でポート「

80」番を開けたので、今度は表示された。この段階でのTerraform関連のソース

1の後のStepupフェーズ

おさらい

現在のTerraformテンプレートファイルは下記。

main.tfresource "aws_instance" "web-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ vpc_security_group_ids = [aws_security_group.web-server-security-group.id] user_data = <<EOF #!/bin/bash sudo yum -y install git git clone https://github.com/sky0621/go-experiment.git cd go-experiment ./go-experiment EOF } resource "aws_security_group" "web-server-security-group" { name = "web-server-security-group" ingress { from_port = 80 to_port = 80 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } egress { from_port = 0 to_port = 0 protocol = "-1" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } } output "web-server-public-dns" { value = aws_instance.web-server.public_dns }プラクティス

この分量のテンプレートファイルなら一読して理解不可能な複雑さはない。

ただ、少なくともこの後、ネットワークを構成したり、マネージドなDB、S3、ECSというようにAWSのリソースをふんだんに使い出すことになる。

そうなると、main.tfだけでは読み解きづらくなるので、現時点でファイルを分けておく。outputs

本家HashiCorpのGitHub上の事例でも、

outputやvariable(当記事ではまだ使ってない)は専用のファイルを設けている。

※Subnetの事例上記にならって以下のようにファイル分けしておく。

以下の通り。main.tfresource "aws_instance" "web-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ vpc_security_group_ids = ["${aws_security_group.web-server-security-group.id}"] user_data = <<EOF #!/bin/bash sudo yum -y install git git clone https://github.com/sky0621/go-experiment.git cd go-experiment ./go-experiment EOF } resource "aws_security_group" "web-server-security-group" { name = "web-server-security-group" ingress { from_port = 80 to_port = 80 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } egress { from_port = 0 to_port = 0 protocol = "-1" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } }outputs.tfoutput "web-server-public-dns" { value = "${aws_instance.web-server.public_dns}" }※ちなみに、これまで単に「

aws_instance.web-server.public_dns」と書いていた部分を今回「"${aws_instance.web-server.public_dns}"」というように修正した。

修正前の時点でも動作はしていたものの、Visual Studio CodeのTerraformプラグイン上では警告が出ていた。

今回の修正により警告がなくなった。AWSリソース別のファイル化

これも本家HashiCorpの事例や他の記事でもよく見るように、AWSリソース別にファイル化することが多い様子。

あわせて、何度も使われる(であろう)リソースはModule化も行うらしいけど、今回はまだそこまではしない。今回やるのは、EC2インスタンスリソース分とセキュリティグループ分の別ファイル化。

以下の通り。ec2.tfresource "aws_instance" "web-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ vpc_security_group_ids = ["${aws_security_group.web-server-security-group.id}"] user_data = <<EOF #!/bin/bash sudo yum -y install git git clone https://github.com/sky0621/go-experiment.git cd go-experiment ./go-experiment EOF }security_group.tfresource "aws_security_group" "web-server-security-group" { name = "web-server-security-group" ingress { from_port = 80 to_port = 80 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } egress { from_port = 0 to_port = 0 protocol = "-1" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } }user_dataの別ファイル化

EC2インスタンス起動時に実行するコマンドを

user_dataに指定しているが、これはいわゆるセットアップスクリプトなので別ファイルとして管理したい。

Terraformでは、ファイル操作や文字列操作ができる(テンプレートファイル内に書ける)組み込み関数が用意されているので、それを利用。web-server-setup.sh#!/bin/bash sudo yum -y install git git clone https://github.com/sky0621/go-experiment.git cd go-experiment ./go-experimentec2.tfresource "aws_instance" "web-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ vpc_security_group_ids = ["${aws_security_group.web-server-security-group.id}"] user_data = file("./web-server-setup.sh") }ファイル分割後の構成

$ tree . ├── ec2.tf ├── outputs.tf ├── security_group.tf ├── terraform.tfstate └── web-server-setup.sh※

terraform.tfstateはAWS適用後の状態を保持するファイル(terraform apply実行により自動作成される)Providerの設定

リージョン指定の謎

これまでのテンプレートファイルで作られるのはAWSの各種リソース。

ただ、Terraformが扱うのはAWSに限ったことではない。GCPだってAzureだって扱える。

じゃあ、何をもってAWSのリソースを使うと判断できるのか。

テンプレートファイルで「aws_instance」といった、AWSを示すリソースを指定しているのだから、当然と言えば当然なんだけど。

ここで1つ疑問。

今のところ、テンプレートファイルでリージョンの指定はしていない。

なのに、EC2インスタンスは下記のように東京リージョンに作られている。

これは、実はAWSのクライアントツールをセットアップした時に各種クレデンシャル情報に加え、デフォルトのリージョンを下記のように環境変数にセットしたためと思われる。$ env | grep AWS AWS_SECRET_ACCESS_KEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS_DEFAULT_REGION=ap-northeast-1 AWS_ACCESS_KEY_ID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx試しに、以下のようにリージョンを「

us-east-2(=オハイオ)」に変えてterraform applyを実行すると、$ env | grep AWS AWS_SECRET_ACCESS_KEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS_DEFAULT_REGION=us-east-2 AWS_ACCESS_KEY_ID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxとなる。

リージョンの明示的な定義

上記のようにTerraformコマンドの実行環境に依存するリージョンを明示的に指定するには「

provider」を定義する。

https://www.terraform.io/docs/configuration/providers.html

これも、専用のテンプレートファイルとする。

ちなみに、前述の「outputs.tf」もそうだったけど、「variables.tf」や今回のproviderが「providers.tf」になるようにファイル名には複数形を用いられる(ことが多い?)。

ただし、「vpc.tf」や「security_group.tf」のように各サービスの場合は単数形を用いている様子。providers.tfprovider "aws" { region = "ap-northeast-1" }上記のようにしておくと、環境変数として下記のように「

us-east-2」がセットされていても、$ env | grep AWS AWS_SECRET_ACCESS_KEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS_DEFAULT_REGION=us-east-2 AWS_ACCESS_KEY_ID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx下のように「

ap-northeast-1」リージョンでインスタンスが作られる。その他プロバイダー設定

プロバイダーバージョン

プロバイダーとしてはAWSを用いる。そのプロバイダーにはバージョンがある。

今どんなバージョンが存在するかは下記参照。

https://github.com/terraform-providers/terraform-provider-aws/blob/master/CHANGELOG.mdセマンティックバージョニングを採用しているので、現時点の安定版バージョンの中でバグフィックス起因のアップデートのみ許容する指定にする。

https://www.terraform.io/docs/configuration/providers.html#version-provider-versionsprovider "aws" { version = "~> 2.16.0" region = "ap-northeast-1" }これ以外に指定可能な設定については下記参照。

https://www.terraform.io/docs/providers/aws/index.html#argument-referenceTerraform自体の設定

プロバイダーのバージョンも大事だけど、そもそもTerraform自体のバージョンも明示的に固定すべき。

これは以下のように、また別ファイル化しておく。terraform.tfterraform { required_version = "~> 0.12.0" }ファイル分割後の構成

$ tree . ├── ec2.tf ├── outputs.tf ├── providers.tf ├── security_group.tf ├── terraform.tf └── web-server-setup.sh※あえて

*.tfstateファイルは表示上、外した。上記以外の設定については下記参照。

https://www.terraform.io/docs/configuration/terraform.htmlこの段階でのTerraform関連のソース

今回は、まだ6ファイルだけなので、中身を全て公開しておく。

以下は

EC2インスタンスを立てて外部からアクセスするのに必要な定義。ec2.tf# https://www.terraform.io/docs/providers/aws/r/instance.html resource "aws_instance" "web-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ vpc_security_group_ids = ["${aws_security_group.web-server-security-group.id}"] user_data = file("./web-server-setup.sh") }web-server-setup.sh#!/bin/bash sudo yum -y install git git clone https://github.com/sky0621/go-experiment.git cd go-experiment ./go-experimentsecurity_group.tf# https://www.terraform.io/docs/providers/aws/r/security_group.html resource "aws_security_group" "web-server-security-group" { name = "web-server-security-group" ingress { from_port = 80 to_port = 80 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } egress { from_port = 0 to_port = 0 protocol = "-1" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } }↓は、単に

terraform applyした時にコンソールに出力してほしい内容。outputs.tfoutput "web-server-public-dns" { value = "${aws_instance.web-server.public_dns}" }以降は、Terraform自体やAWSプロバイダーの定義。

terraform.tfterraform { required_version = "~> 0.12.0" }providers.tfprovider "aws" { version = "~> 2.16.0" region = "ap-northeast-1" }

- 投稿日:2019-06-27T08:30:02+09:00

第1回「EC2」@Baby Step Terraform for AWS

お題

英語的におかしいであろう表題のことは置いといて、ある(小さな)アプリをAWS上で動かそうとした時にTerraformを使って少しずつ目的のものに近づけていくことを試みる。

Terraformのテンプレートファイルの記述も、最初は愚直に、問題に直面しつつ徐々に改修していく想定。

世の中の記事や書籍では最初からベストプラクティスを踏まえた設計をすることが多い。

でも、理解のためには、まず目的とする最低限の書き方で書いて、そこから「今、こうなってるからこうした方がいい」、「次にこれらを追加する想定だから、こうしておいた方がいい」といった改善をしてベストプラクティスに近づいた方がいいと思う。以下、構築予定。ただし、今回は1の

EC2上でWebアプリを動かすとこのみ。

- アプリ(※)を

EC2上で動かしてみる。- マネージドなDBに接続しにいく。

- デフォルトのネットワークを使うのではなく

vpc、subnetを定義する。- マルチAZ(アベイラビリティゾーン)化とロードバランサーを導入する。 (5. 画像ファイルを

S3に置いてCloudFront経由でアクセスさせる。) ※- アプリ(※)をDocker化して

ECSで動かすようにする。- 最後はCI/CD。GitHubにアプリのソースをプッシュしたら自動でビルド・デプロイが走るようにする。

Route 53使って独自ドメインでアクセスできるようにする。※Goで適当に作ったアプリ(

http://【デプロイ先ホスト】/helloにアクセスすると「hello」と吐くだけ)

https://github.com/sky0621/go-experiment/tree/af129be808476b56e06073775a92fb5d4cec3980Terraformのテンプレートファイル(

*.tf)の書き方やModule化など、最初は愚直なやり方で行い、ちょっとずつベストプラクティス要素を取り入れていく。極力、無料枠内でやりくりしたいところだけど、立てるリソース如何ではなんとも。。。

https://aws.amazon.com/jp/free/?all-free-tier.sort-by=item.additionalFields.SortRank&all-free-tier.sort-order=asc&awsf.Free%20Tier%20Types=categories%2312monthsfree%7Ccategories%23alwaysfreeお断り

- AWS自体の説明は薄いので「AWS触ったこともない」人に理解してもらえる内容にはなっていないです。

- 上記に関連して、AWSのアカウントは保持済み、AWSのCredentialはローカルにある前提で

terraformコマンド叩いています。- この記事の内容で実際のサービスを本番運用しているわけではないので、このまま真似してプロダクションレディになる保証はないです。

開発環境

# OS - Linux(Ubuntu)

$ cat /etc/os-release NAME="Ubuntu" VERSION="18.04.2 LTS (Bionic Beaver)" ID=ubuntu ID_LIKE=debian PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.2 LTS" VERSION_ID="18.04" HOME_URL="https://www.ubuntu.com/" SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/" BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/" PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy" VERSION_CODENAME=bionic UBUNTU_CODENAME=bionic# IDE - Visual Studio Code

Version: 1.35.1 Commit: c7d83e57cd18f18026a8162d042843bda1bcf21f Date: 2019-06-12T14:27:31.086Z Electron: 3.1.8 Chrome: 66.0.3359.181 Node.js: 10.2.0 V8: 6.6.346.32 OS: Linux x64 4.15.0-47-genericvscode-terraform Plugin

Name: Terraform Id: mauve.terraform Description: Syntax highlighting, linting, formatting, and validation for Hashicorp's Terraform Version: 1.3.12 Publisher: Mikael Olenfalk VS Marketplace Link: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=mauve.terraform# Terraform

$ terraform version Terraform v0.12.2# tfenv

$ tfenv tfenv 0.6.0実践

1. ミニマムアプリのEC2デプロイ

アプリはGolang製でLinux(Ubuntu)環境でビルドしたバイナリ(

go-experiment)がGitHub(※)に上がっている前提。

※ https://github.com/sky0621/go-experiment/tree/af129be808476b56e06073775a92fb5d4cec3980Projectのディレクトリ構成

EC2インスタンス1つ立てるだけということもあり、Projectルート直下に1ファイルのみ。

$ tree . └── main.tf 0 directories, 1 fileテンプレートファイルの中身チェック

main.tfresource "aws_instance" "go-app-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ user_data = <<EOF #!/bin/bash sudo yum -y install git git clone https://github.com/sky0621/go-experiment.git cd go-experiment ./go-experiment EOF }aws_instance

EC2のインスタンス生成を行う。

https://www.terraform.io/docs/providers/aws/r/instance.htmlami

Amazonマシンイメージは、Amazon Linux2を採用。

instance_type

インスタンスタイプの種類はさまざま。

https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/

今回は無料枠の対象であるt2.microを採用。

https://aws.amazon.com/jp/free/?all-free-tier.sort-by=item.additionalFields.SortRank&all-free-tier.sort-order=asc&awsf.Free%20Tier%20Types=categories%23featureduser_data

ここでGitHub経由で

go-experimentアプリをEC2インスタンス内に格納して起動。ただ、ここでエラーが起きた場合、どうやって検知できるんだろう・・・。

AWS環境へ反映

フォーマッターにかけて、

$ terraform fmt main.tfバリデーションチェックして、

$ terraform validate Success! The configuration is valid.プランチェックして、

$ terraform plan Refreshing Terraform state in-memory prior to plan... The refreshed state will be used to calculate this plan, but will not be persisted to local or remote state storage. ------------------------------------------------------------------------ An execution plan has been generated and is shown below. Resource actions are indicated with the following symbols: + create Terraform will perform the following actions: # aws_instance.name will be created + resource "aws_instance" "name" { + ami = "ami-0f9ae750e8274075b" + arn = (known after apply) 〜〜 省略 〜〜 + instance_state = (known after apply) + instance_type = "t2.micro" + ipv6_address_count = (known after apply) 〜〜 省略 〜〜 + tenancy = (known after apply) + user_data = "3a280d56e8e7e3aec19bad9a8f5b696867b8dd39" + volume_tags = (known after apply) + vpc_security_group_ids = (known after apply) 〜〜 省略 〜〜いざ、実行。

$ terraform apply An execution plan has been generated and is shown below. Resource actions are indicated with the following symbols: + create 〜〜 省略 〜〜 Enter a value: yes aws_instance.name: Creating... aws_instance.name: Still creating... [10s elapsed] aws_instance.name: Still creating... [20s elapsed] aws_instance.name: Still creating... [30s elapsed] aws_instance.name: Creation complete after 32s [id=i-0018f388ca8a7774f] Apply complete! Resources: 1 added, 0 changed, 0 destroyed.EC2インスタンスは?

出来てる。

じゃあ、もうアプリにつながるかというと、つながらない。

セキュリティグループの定義

EC2インスタンス立てただけでは

80番ポートが開いてないので、穴あけ作業が必要。テンプレートファイルに追記

main.tfresource "aws_instance" "go-app-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ vpc_security_group_ids = [aws_security_group.go-app-security-group.id] 〜〜 省略 〜〜 } resource "aws_security_group" "go-app-security-group" { name = "go-app-security-group" ingress { from_port = 80 to_port = 80 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } egress { from_port = 0 to_port = 0 protocol = "-1" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } } output "go-app-public-dns" { value = aws_instance.go-app-server.public_dns }vpc_security_group_ids

作成したセキュリティグループとこのEC2インスタンスを紐付ける。

https://www.terraform.io/docs/providers/aws/r/instance.html#vpc_security_group_idsaws_security_group

紐付けたインスタンスへの”入り”と”出”を制御する。

https://www.terraform.io/docs/providers/aws/r/security_group.htmlingress

紐付けるサーバへの”IN"を制御。今回は

tcp:80番ポートを開ける。特にアクセス元は絞らない。egress

紐付けるサーバの”OUT"を制御。

protocolを-1ないしallにすると全ポート開放になるらしい。

https://www.terraform.io/docs/providers/aws/r/security_group_rule.html再度、AWS環境へ反映

Terraformコマンド使うくだりは同じなので省略。

applyが終わり、再度、ブラウザで見てみると、セキュリティグループの設定でポート「

80」番を開けたので、今度は表示された。この段階でのTerraform関連のソース

1の後のStepupフェーズ

おさらい

現在のTerraformテンプレートファイルは下記。

main.tfresource "aws_instance" "web-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ vpc_security_group_ids = [aws_security_group.web-server-security-group.id] user_data = <<EOF #!/bin/bash sudo yum -y install git git clone https://github.com/sky0621/go-experiment.git cd go-experiment ./go-experiment EOF } resource "aws_security_group" "web-server-security-group" { name = "web-server-security-group" ingress { from_port = 80 to_port = 80 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } egress { from_port = 0 to_port = 0 protocol = "-1" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } } output "web-server-public-dns" { value = aws_instance.web-server.public_dns }プラクティス

この分量のテンプレートファイルなら一読して理解不可能な複雑さはない。

ただ、少なくともこの後、ネットワークを構成したり、マネージドなDB、S3、ECSというようにAWSのリソースをふんだんに使い出すことになる。

そうなると、main.tfだけでは読み解きづらくなるので、現時点でファイルを分けておく。outputs

本家HashiCorpのGitHub上の事例でも、

outputやvariable(当記事ではまだ使ってない)は専用のファイルを設けている。

※Subnetの事例上記にならって以下のようにファイル分けしておく。

以下の通り。main.tfresource "aws_instance" "web-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ vpc_security_group_ids = ["${aws_security_group.web-server-security-group.id}"] user_data = <<EOF #!/bin/bash sudo yum -y install git git clone https://github.com/sky0621/go-experiment.git cd go-experiment ./go-experiment EOF } resource "aws_security_group" "web-server-security-group" { name = "web-server-security-group" ingress { from_port = 80 to_port = 80 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } egress { from_port = 0 to_port = 0 protocol = "-1" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } }outputs.tfoutput "web-server-public-dns" { value = "${aws_instance.web-server.public_dns}" }※ちなみに、これまで単に「

aws_instance.web-server.public_dns」と書いていた部分を今回「"${aws_instance.web-server.public_dns}"」というように修正した。

修正前の時点でも動作はしていたものの、Visual Studio CodeのTerraformプラグイン上では警告が出ていた。

今回の修正により警告がなくなった。AWSリソース別のファイル化

これも本家HashiCorpの事例や他の記事でもよく見るように、AWSリソース別にファイル化することが多い様子。

あわせて、何度も使われる(であろう)リソースはModule化も行うらしいけど、今回はまだそこまではしない。今回やるのは、EC2インスタンスリソース分とセキュリティグループ分の別ファイル化。

以下の通り。ec2.tfresource "aws_instance" "web-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ vpc_security_group_ids = ["${aws_security_group.web-server-security-group.id}"] user_data = <<EOF #!/bin/bash sudo yum -y install git git clone https://github.com/sky0621/go-experiment.git cd go-experiment ./go-experiment EOF }security_group.tfresource "aws_security_group" "web-server-security-group" { name = "web-server-security-group" ingress { from_port = 80 to_port = 80 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } egress { from_port = 0 to_port = 0 protocol = "-1" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } }user_dataの別ファイル化

EC2インスタンス起動時に実行するコマンドを

user_dataに指定しているが、これはいわゆるセットアップスクリプトなので別ファイルとして管理したい。

Terraformでは、ファイル操作や文字列操作ができる(テンプレートファイル内に書ける)組み込み関数が用意されているので、それを利用。web-server-setup.sh#!/bin/bash sudo yum -y install git git clone https://github.com/sky0621/go-experiment.git cd go-experiment ./go-experimentec2.tfresource "aws_instance" "web-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ vpc_security_group_ids = ["${aws_security_group.web-server-security-group.id}"] user_data = file("./web-server-setup.sh") }ファイル分割後の構成

$ tree . ├── ec2.tf ├── outputs.tf ├── security_group.tf ├── terraform.tfstate └── web-server-setup.sh※

terraform.tfstateはAWS適用後の状態を保持するファイル(terraform apply実行により自動作成される)Providerの設定

リージョン指定の謎

これまでのテンプレートファイルで作られるのはAWSの各種リソース。

ただ、Terraformが扱うのはAWSに限ったことではない。GCPだってAzureだって扱える。

じゃあ、何をもってAWSのリソースを使うと判断できるのか。

テンプレートファイルで「aws_instance」といった、AWSを示すリソースを指定しているのだから、当然と言えば当然なんだけど。

ここで1つ疑問。

今のところ、テンプレートファイルでリージョンの指定はしていない。

なのに、EC2インスタンスは下記のように東京リージョンに作られている。

これは、実はAWSのクライアントツールをセットアップした時に各種クレデンシャル情報に加え、デフォルトのリージョンを下記のように環境変数にセットしたためと思われる。$ env | grep AWS AWS_SECRET_ACCESS_KEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS_DEFAULT_REGION=ap-northeast-1 AWS_ACCESS_KEY_ID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx試しに、以下のようにリージョンを「

us-east-2(=オハイオ)」に変えてterraform applyを実行すると、$ env | grep AWS AWS_SECRET_ACCESS_KEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS_DEFAULT_REGION=us-east-2 AWS_ACCESS_KEY_ID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxとなる。

リージョンの明示的な定義

上記のようにTerraformコマンドの実行環境に依存するリージョンを明示的に指定するには「

provider」を定義する。

https://www.terraform.io/docs/configuration/providers.html

これも、専用のテンプレートファイルとする。

ちなみに、前述の「outputs.tf」もそうだったけど、「variables.tf」や今回のproviderが「providers.tf」になるようにファイル名には複数形を用いられる(ことが多い?)。

ただし、「vpc.tf」や「security_group.tf」のように各サービスの場合は単数形を用いている様子。providers.tfprovider "aws" { region = "ap-northeast-1" }上記のようにしておくと、環境変数として下記のように「

us-east-2」がセットされていても、$ env | grep AWS AWS_SECRET_ACCESS_KEY=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AWS_DEFAULT_REGION=us-east-2 AWS_ACCESS_KEY_ID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx下のように「

ap-northeast-1」リージョンでインスタンスが作られる。その他プロバイダー設定

プロバイダーバージョン

プロバイダーとしてはAWSを用いる。そのプロバイダーにはバージョンがある。

今どんなバージョンが存在するかは下記参照。

https://github.com/terraform-providers/terraform-provider-aws/blob/master/CHANGELOG.mdセマンティックバージョニングを採用しているので、現時点の安定版バージョンの中でバグフィックス起因のアップデートのみ許容する指定にする。

https://www.terraform.io/docs/configuration/providers.html#version-provider-versionsprovider "aws" { version = "~> 2.16.0" region = "ap-northeast-1" }これ以外に指定可能な設定については下記参照。

https://www.terraform.io/docs/providers/aws/index.html#argument-referenceTerraform自体の設定

プロバイダーのバージョンも大事だけど、そもそもTerraform自体のバージョンも明示的に固定すべき。

これは以下のように、また別ファイル化しておく。terraform.tfterraform { required_version = "~> 0.12.0" }ファイル分割後の構成

$ tree . ├── ec2.tf ├── outputs.tf ├── providers.tf ├── security_group.tf ├── terraform.tf └── web-server-setup.sh※あえて

*.tfstateファイルは表示上、外した。上記以外の設定については下記参照。

https://www.terraform.io/docs/configuration/terraform.htmlこの段階でのTerraform関連のソース

今回は、まだ6ファイルだけなので、中身を全て再掲しておく。

以下は

EC2インスタンスを立てて外部からアクセスするのに必要な定義。ec2.tf# https://www.terraform.io/docs/providers/aws/r/instance.html resource "aws_instance" "web-server" { ami = "ami-0f9ae750e8274075b" # https://aws.amazon.com/jp/amazon-linux-2/ instance_type = "t2.micro" # https://aws.amazon.com/jp/ec2/instance-types/ vpc_security_group_ids = ["${aws_security_group.web-server-security-group.id}"] user_data = file("./web-server-setup.sh") }web-server-setup.sh#!/bin/bash sudo yum -y install git git clone https://github.com/sky0621/go-experiment.git cd go-experiment ./go-experimentsecurity_group.tf# https://www.terraform.io/docs/providers/aws/r/security_group.html resource "aws_security_group" "web-server-security-group" { name = "web-server-security-group" ingress { from_port = 80 to_port = 80 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } egress { from_port = 0 to_port = 0 protocol = "-1" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } }↓は、単に

terraform applyした時にコンソールに出力してほしい内容。outputs.tfoutput "web-server-public-dns" { value = "${aws_instance.web-server.public_dns}" }以降は、Terraform自体やAWSプロバイダーの定義。

terraform.tfterraform { required_version = "~> 0.12.0" }providers.tfprovider "aws" { version = "~> 2.16.0" region = "ap-northeast-1" }

- 投稿日:2019-06-27T06:23:51+09:00

JAWSUG HPC: ParallelCluster Workshop

JAWSUG HPC支部 第16回勉強会 ParallelCluster Workshop

https://jawsug-hpc.connpass.com/event/132565/

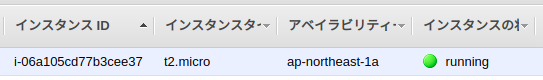

https://github.com/porcaro33/aws-parallelcluster-workshopParallelCluster Workshop Environment

1. What is ParallelCluster?

- AWS ParallelCluster は、AWS がサポートするオープンソースのクラスター管理ツールです。このツールは、AWS クラウドでハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) クラスターを簡単にデプロイおよび管理するのに役立ちます。オープンソース CfnCluster プロジェクト上に構築されている AWS ParallelCluster を使用すると、AWS にすばやく HPC コンピューティング環境を構築できます。必要なコンピューティングリソースと共有ファイルシステムが自動的に設定されます。AWS ParallelCluster は、さまざまなバッチスケジューラ (AWS Batch、SGE、Torque、Slurm) で使用できます。AWS ParallelCluster では、クイックスタート PoC (概念実証) および本番稼働用デプロイのいずれも可能です。また、AWS ParallelCluster には、DNA シーケンスワークフロー全体を自動化するゲノミクスポータルなど、高度なワークフローを構築することもできます。

- https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/parallelcluster/latest/ug/what-is-aws-parallelcluster.html

2. Infrastructure as Code x GitOps

- シンプルな設定ファイルとスクリプトでクラスターを記述できるのでIaCにもってこい。

- Gitでバージョン管理して、誰がいつ何を変更したかもバッチリ

CentOS7 AMI Subscribe: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B00O7WM7QW?qid=1561718024960&sr=0-1&ref_=srh_res_product_title

3. Build Infrastructure

Prerequisites

- まずはAWSにログイン https://console.aws.amazon.com/

- Oregonリージョンに移動、ログインしたユーザがAdmin権限であることを確認してください。

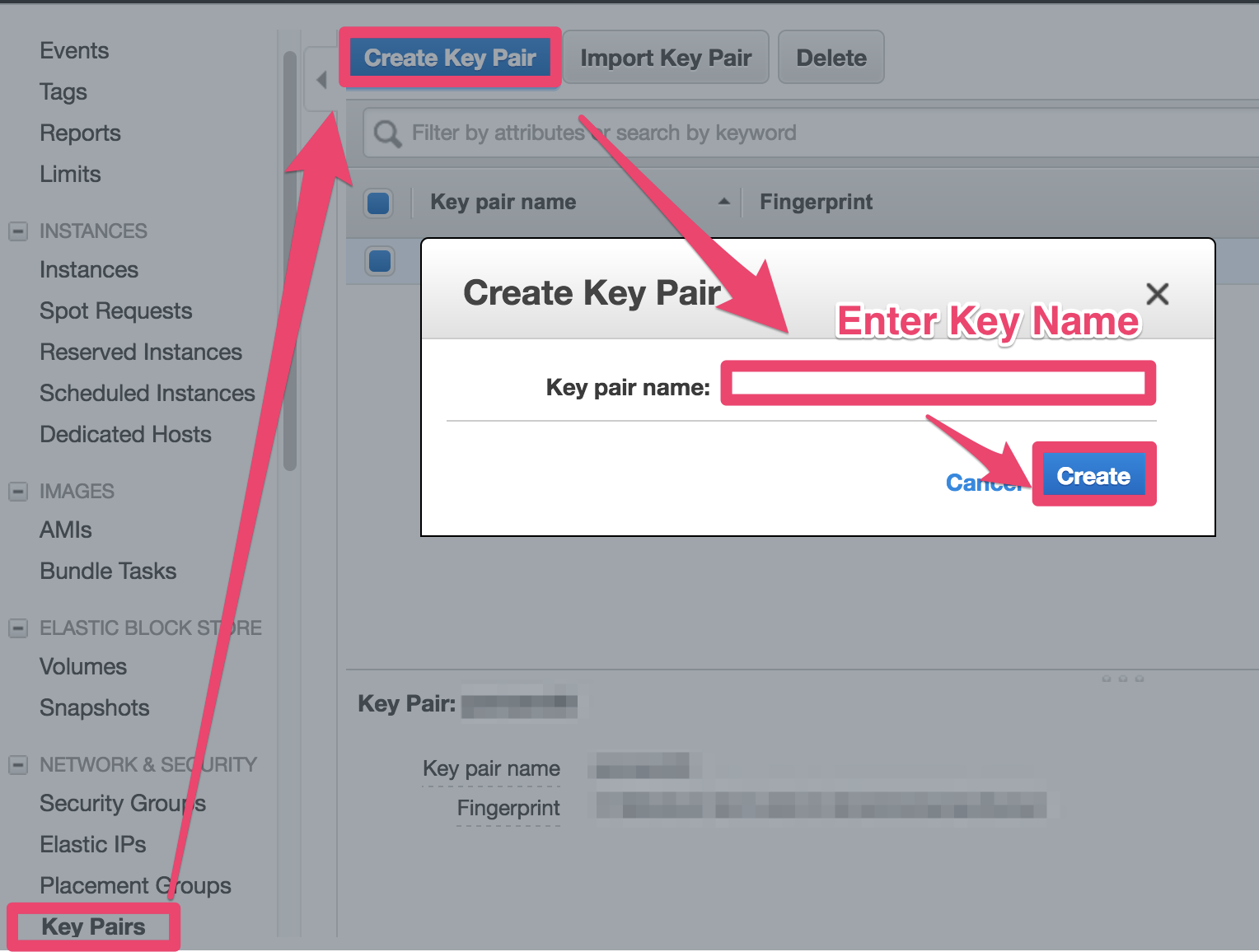

Create KeyPair

- Bastion Serverにアクセスするのに使用するKeyPairを作成します。

- 後ほどCloudFormationを実行するときにKeyNameを入力するのでメモしといてください。

AWS Console -> EC2 -> Key Pairs -> Create Key Pair -> Enter key name -> Create

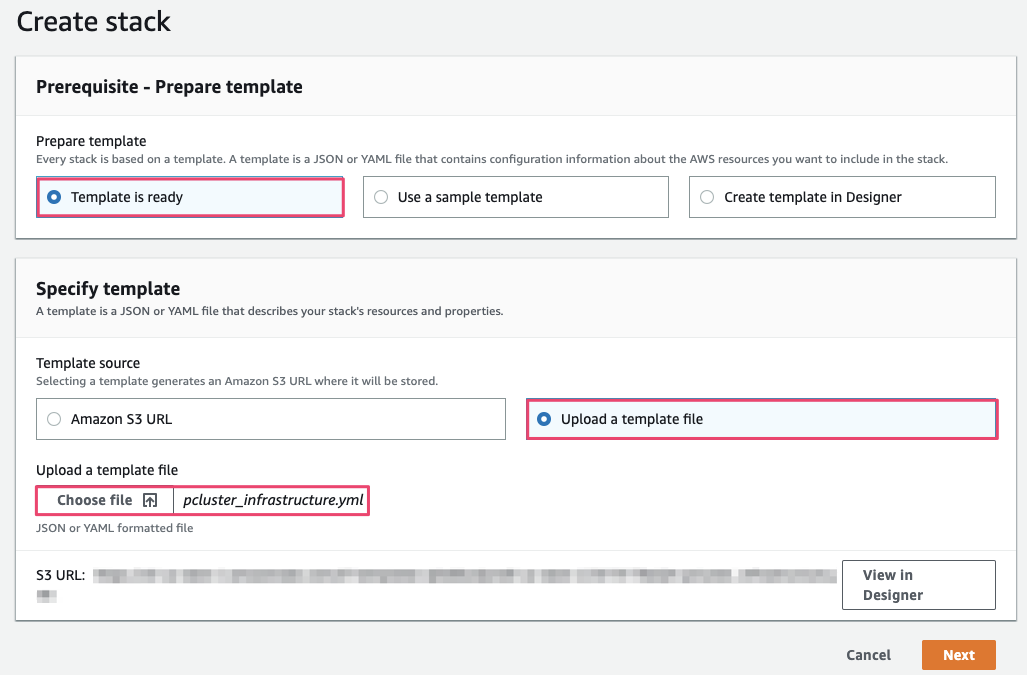

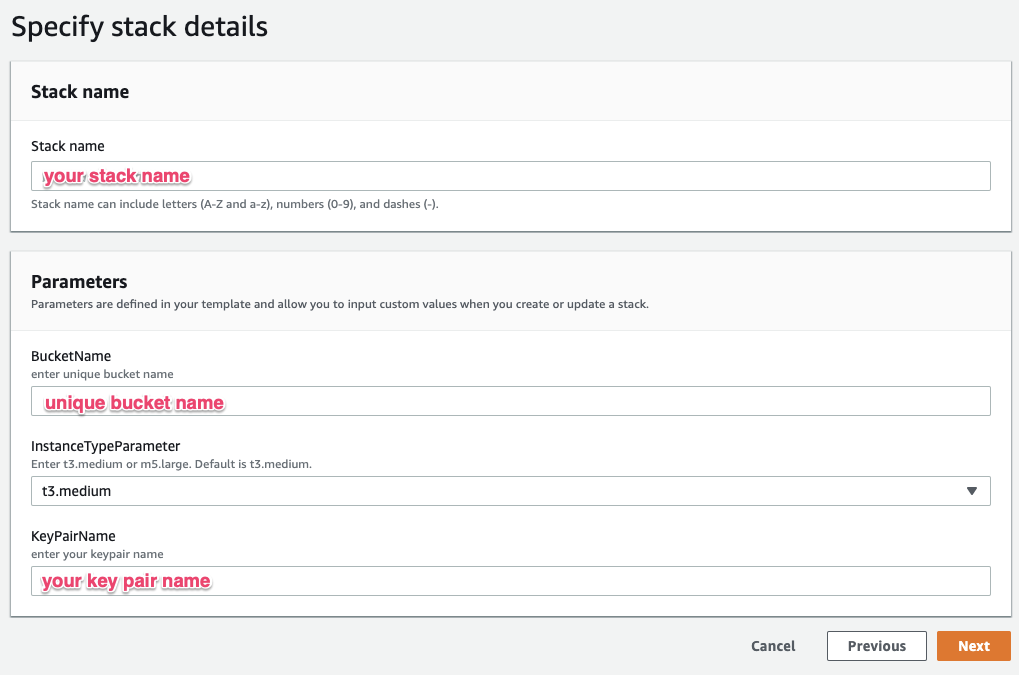

Run CloudFormation

ParallelClusterで構築するクラスターの管理ノード兼踏み台ノードとして、CentOS7をPublic Subnetに構築します。このワークショップではCloudFormationで必要な環境を構築してしまいます。

- VPC

- Subnets

- SecurityGroup

- Bastion EC2 (CentOS7)

- Bastion Instance Role

- S3 Bucket

- CodeCommit repo

- ...etc

CloudFormationテンプレートをGithubからダウンロード

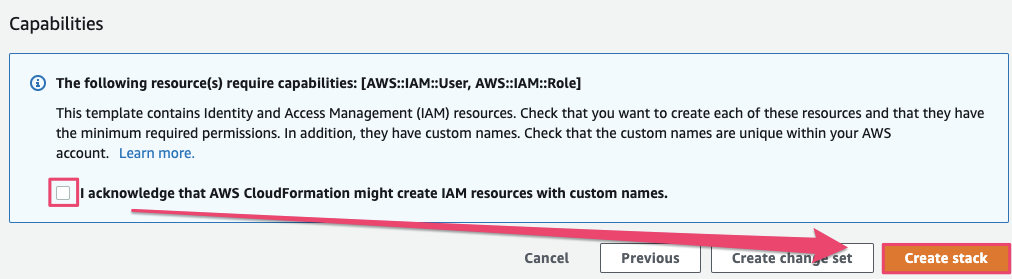

https://raw.githubusercontent.com/porcaro33/aws-parallelcluster-workshop/master/pcluster_infrastructure.ymlNext -> checkin at "I acknowledge that AWS CloudFormation..." -> Create

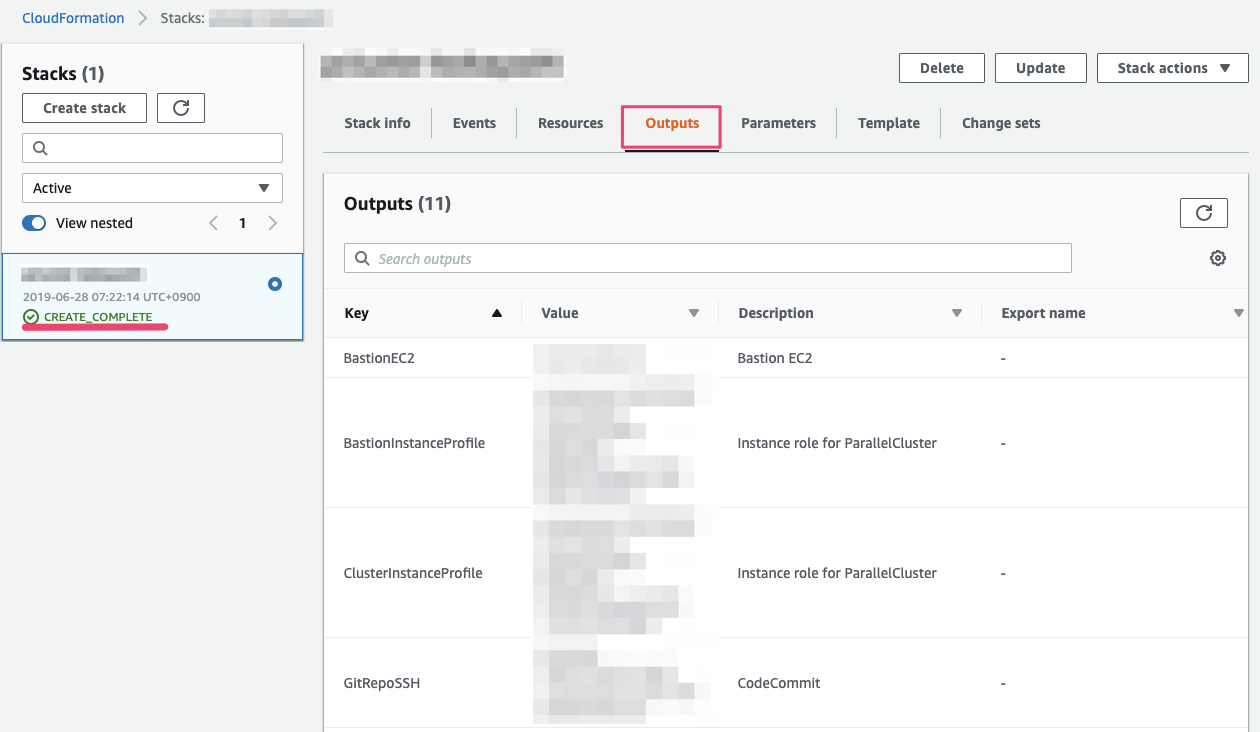

CloudFormaitonが収束したら、Outputsを見てください。ここの情報をあとでスクリプト編集をするときに使います。このBrowser Tabは残しておいてください。

4. Build Pipeline for ParallelCluster

Login to the bastion server

- CloudFormationで作成したCentOS7サーバにログインします。お好きなssh clientでログインしてください。ユーザ名は"centos"です。

ssh -i <path_to_keypair> centos@<IP_from_CF_OUTPUT>

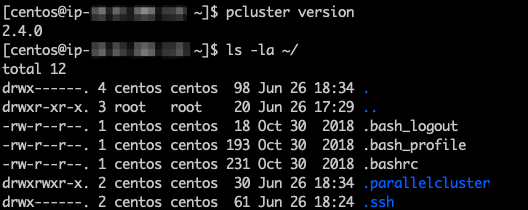

- parallelclusterはインストール済みです。確認してみましょう。またhomeに".parallelcluster"というフォルダがあるのを確認しましょう。

pcluster version ls -la ~/Create SSH key

- CodeCommitにアクセスするためのsshkeyを作成します。public keyを表示して内容をコピーしましょう。

ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa -q -N "" cat ~/.ssh/id_rsa.pub

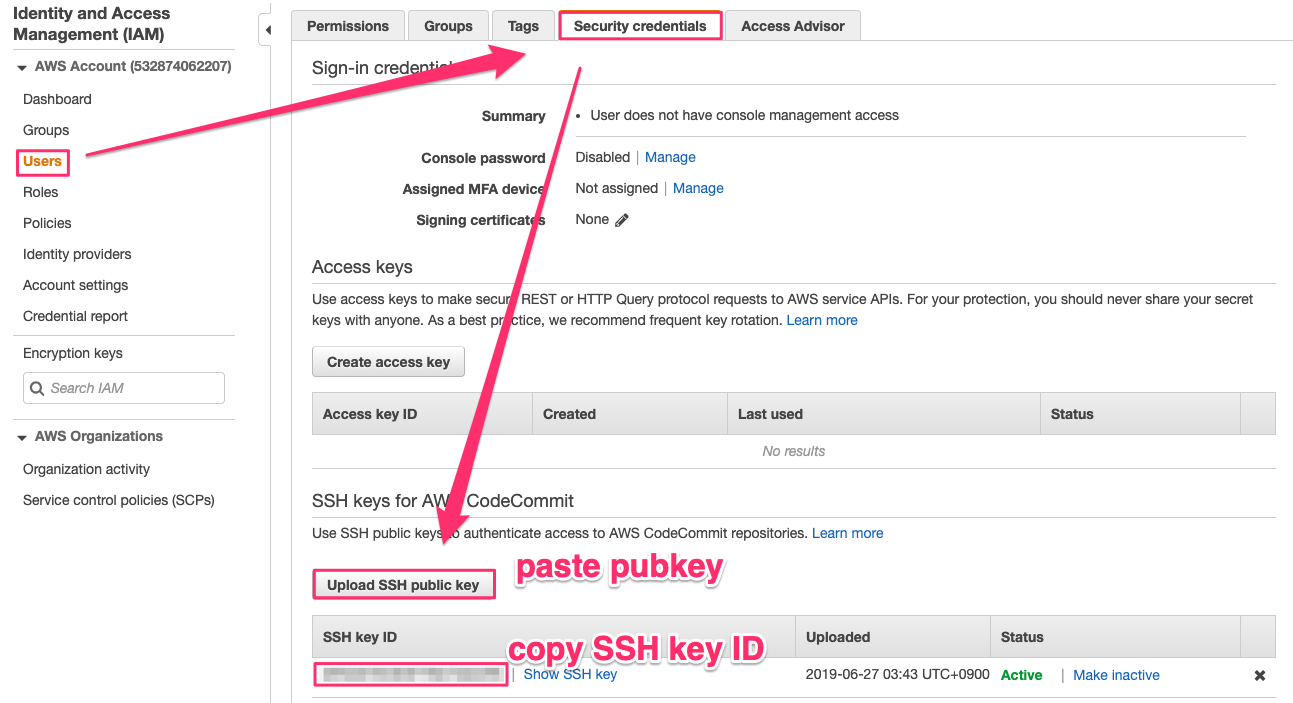

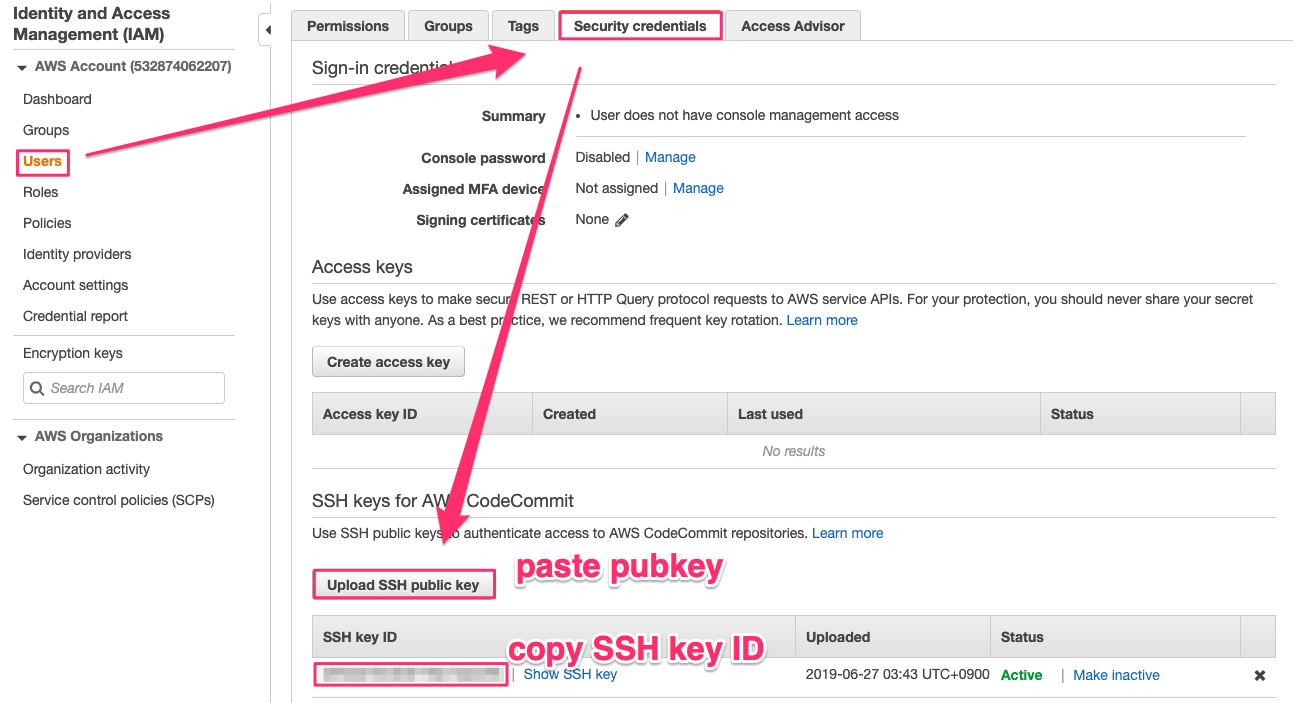

- AWS Console -> IAM -> Users -> pcluster-admin -> Upload SSH public key -> public key貼り付け -> Upload SSH public key -> copy "SSH key ID"

SSH Config

- CodeCommitを使うための設定をしていきます。configファイルに先ほどコピーしたSSH key IDをセットします。

cd git clone https://github.com/porcaro33/aws-parallelcluster-workshop.git cd aws-parallelcluster-workshop/ vi config

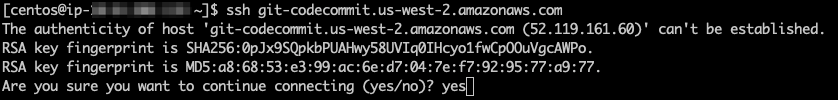

- SSH key IDをセットしたconfigファイルを.sshフォルダにおいて、パーミッションを変更します。最後にCodeCommitへのsshを確認します。

cp ~/aws-parallelcluster-workshop/config ~/.ssh/config chmod 600 ~/.ssh/config ssh git-codecommit.us-west-2.amazonaws.comWorking on CodeCommit

- CodeCommitからgit cloneして空のローカルリポジトリを作っておきます。

cd git clone ssh://git-codecommit.us-west-2.amazonaws.com/v1/repos/pcluster-git

- いくつかのファイルとフォルダをgithubからコピーして、CodeCommitにpushします。

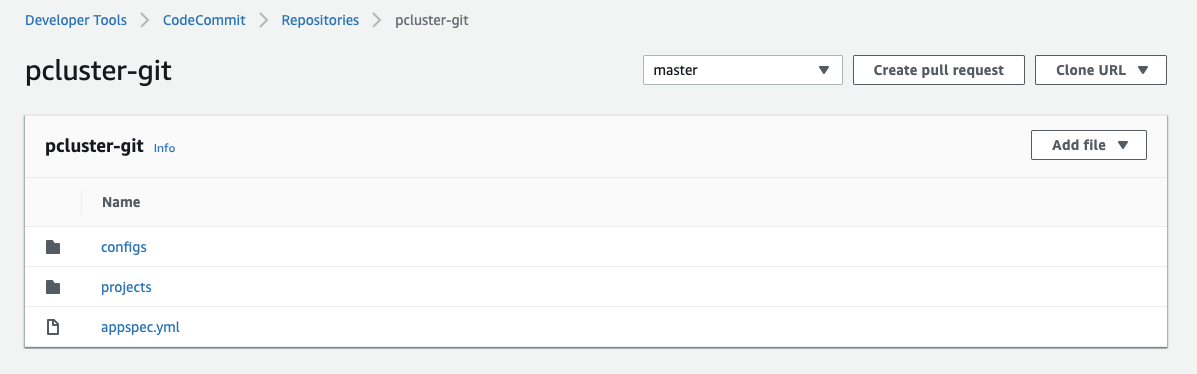

cp -r ~/aws-parallelcluster-workshop/configs ~/pcluster-git cp -r ~/aws-parallelcluster-workshop/projects ~/pcluster-git cp -r ~/aws-parallelcluster-workshop/appspec.yml ~/pcluster-git/appspec.yml cd ~/pcluster-git git add . git commit -m "initial commit" git push origin master

ここまでで、CodeCommitの準備はできました。ここからはCodePileline, CodeDeployを設定して、Pipelineを完成させます。

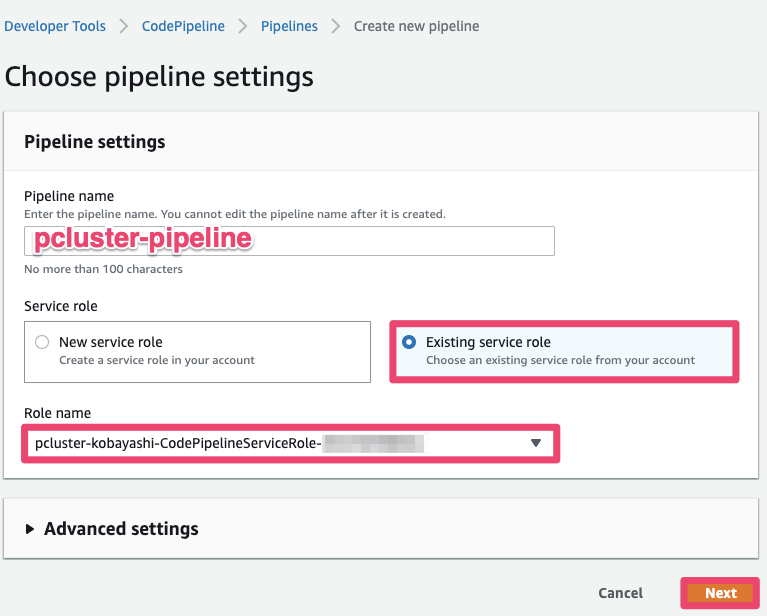

Create Pipeline to S3

AWS Cosole -> CodePipeline -> Create pipeline

- Pipeline name : pcluster-pipeline

- Service role : Existing service role

- Role name : -CodePipelineServiceRole-XXXXXX

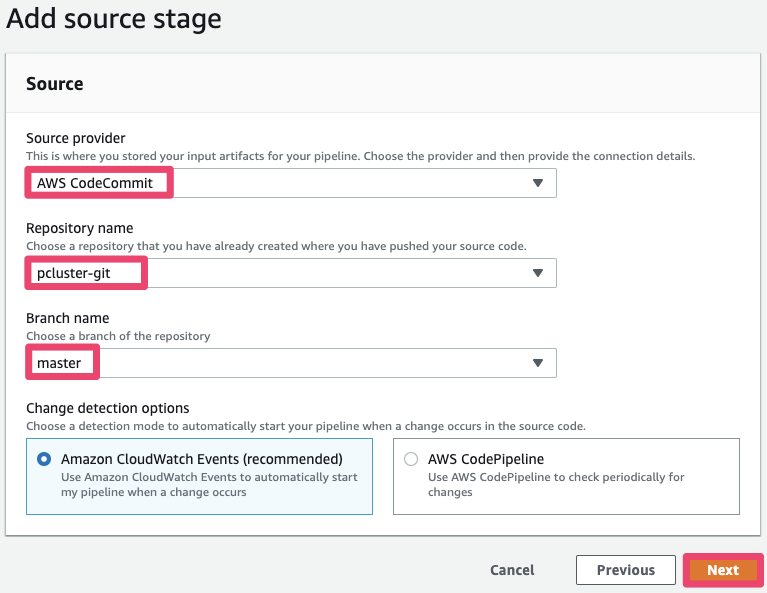

Source provider : AWS CodeCommit

Repository name: pcluster-git

Branch name : master

click "Next"

click "Skip build stage"

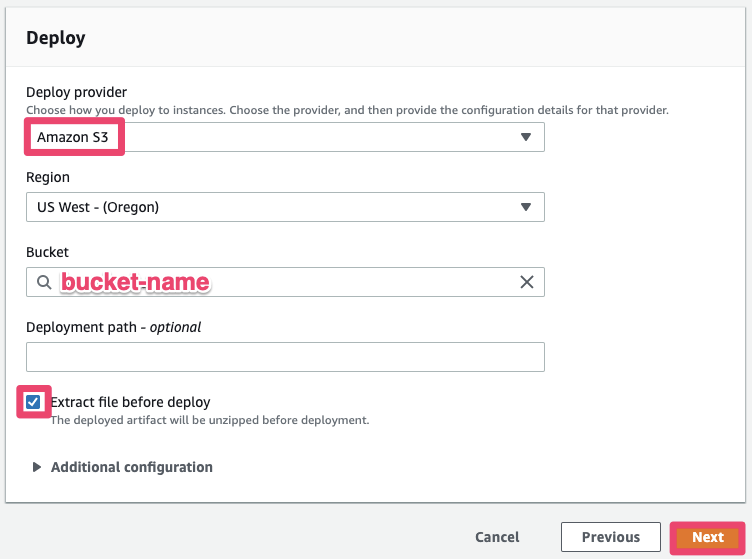

Deploy providor : Amazon S3

Region : US West - (Oregon)

Bucket :

Check-in : Extract file before deploy

click "create pipeline"

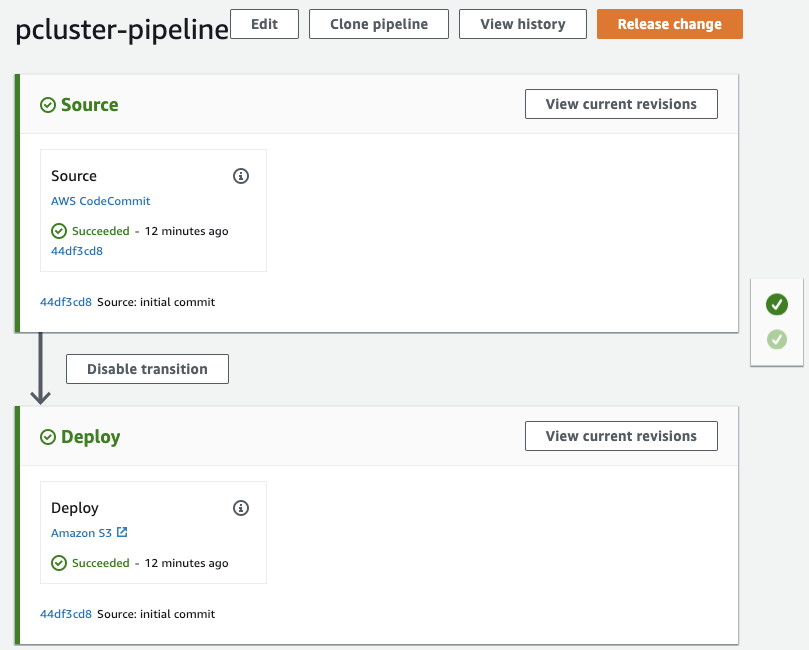

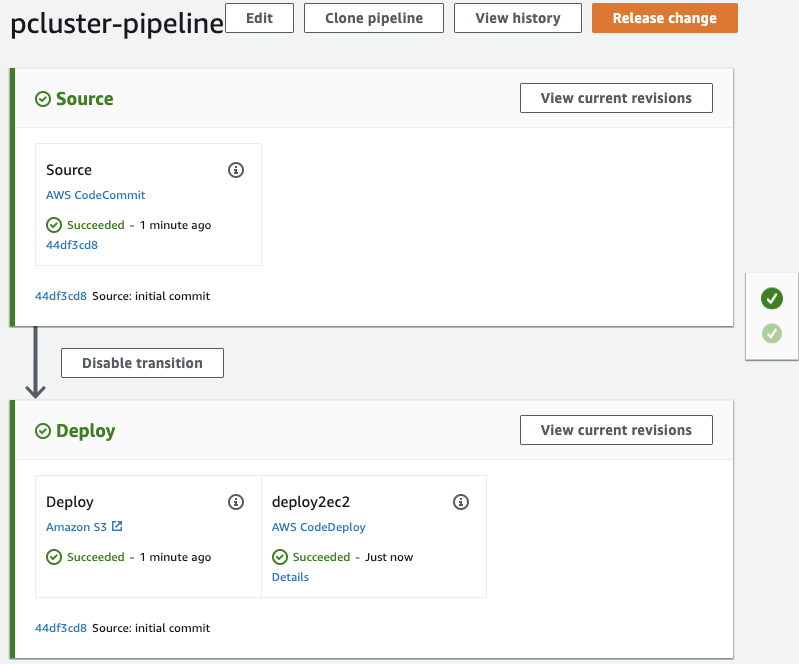

これでParallelclusterで実行するpost_installスクリプトをCodeCommitからS3に送るPipelineができました。Pipelineを作成した時点で一回実行されるのでSucceededになっていることを確認してください。

Create Pipeline to EC2

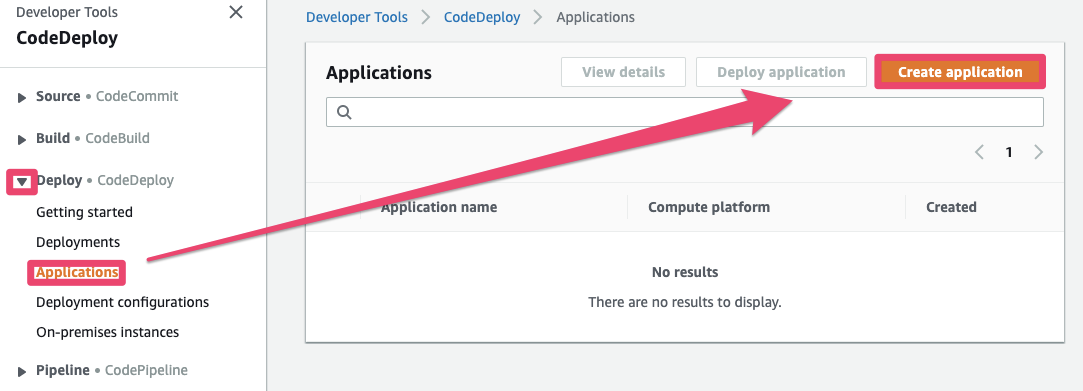

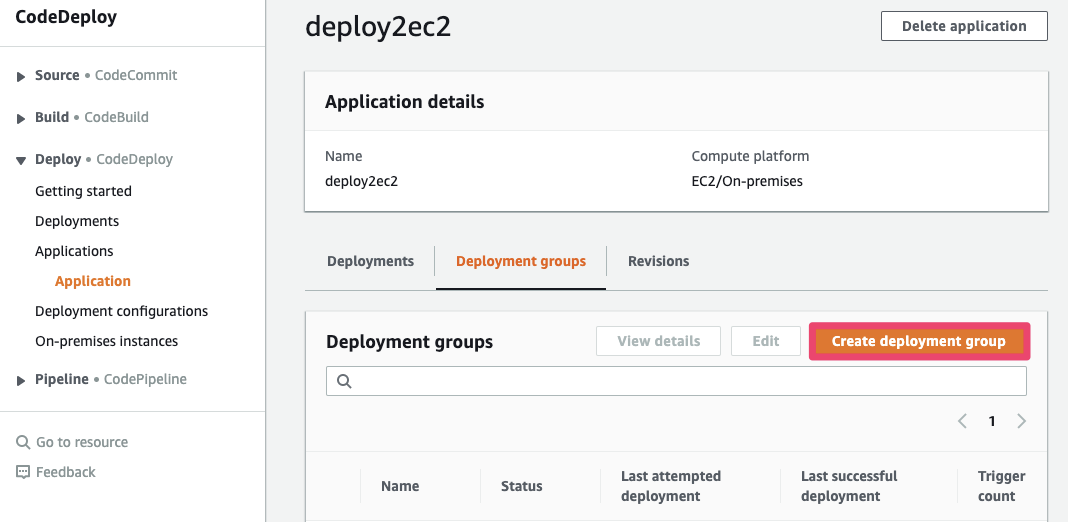

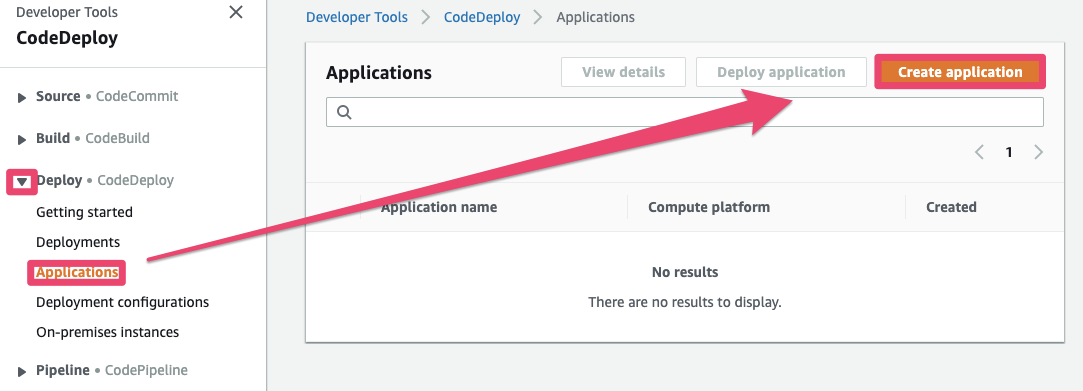

- CodeDeploy -> Applications -> Create application

- Application name : deploy2ec2

- Compute platform : EC2/On-premises

Click "Create application"

Enter a deployment group name : pcluster-mgr

Choose a service role : -CodeDeployServiceRole-XXXXXXXX

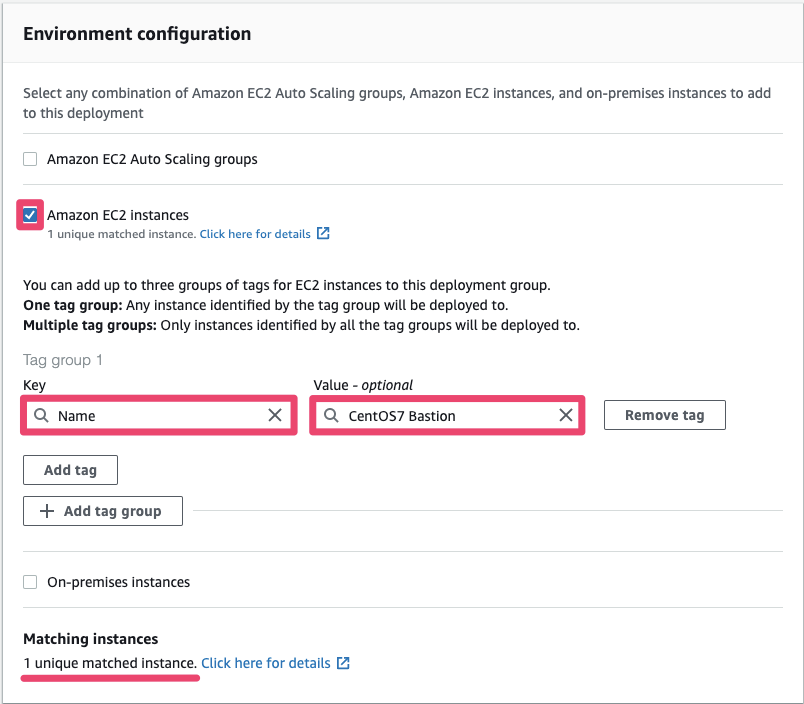

Deploy type : In-plane

Environment configuration : Amazon EC2 Instances

Key : Name

Value : CentOS7 Bastion

Uncheck : Enable load balancing

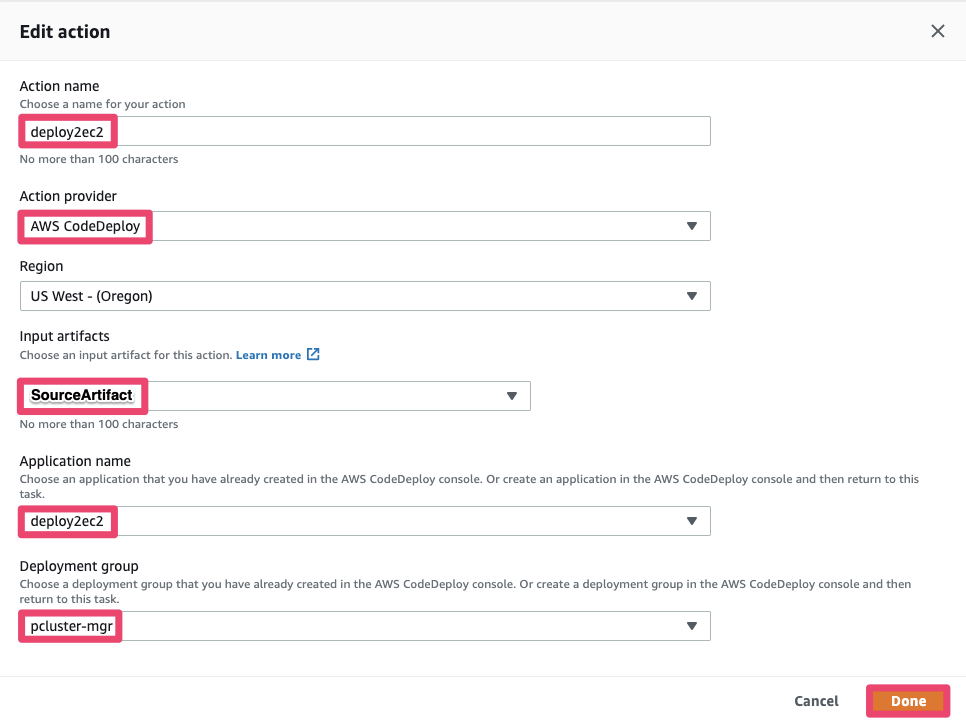

Add pipeline

pcluster-pipeline -> Edit

Edit deploy stage -> Add action

Action name : deploy2ec2

Action provider : AWS CodeDeploy

Input artifact : SourceArtifact

Application name : deploy2ec2

Deployment group : pcluster-mgr

Click "Save"

Click "Release change"

これでParallelClusterのクラスターConfigファイルを、クラスター管理ノードに送るPipelineができました。2つのデプロイがともにSucceededになっていることを確認してください。

5. Launch ParallelCluster

- pipelineが完成したので、cluster configファイルにbucket nameやsubnet idをセットしてクラスターを起動します。/home/pcluster-gitに移動して下記ファイルを編集してください。

- パラメータはCloudFormationのOutputから取ってきてください。

Edit cluster config and post_install scripts

projects/cpu/scripts/00-cluster-init.sh

- S3BUCKET

projects/cpu/scripts/00-cluster-init.sh

- S3BUCKET

config/cpu

- master_subnet_id

- compute_subnet_id

- vpc_id

- additional_sg

- key_name

- ec2_iam_role

- s3_read_resource

- s3_read_write_resource

- tags

- post_install

ファイルの修正が完了したら、CodeCommitのPush

git add . git commit -m "first cluster" git push origin masterLaunch a cluster via ParallelCluster

- Pipelineが流れるのを確認したら、実際の起動コマンドを打つ

cd ~/.parallelcluster pcluster list -r us-west-2 pcluster create cpu -c cpu

- 10分くらい待つと完了します。コンソールにIPが表示される。

- pem keyを踏み台ノードに転送して、踏み台ノードからCluster Masterノードにssh

- あとはご自由にアプリケーションをインストールして、ジョブスケジューラ使ってあそんでください。

- configファイルを修正して、git push, pcluster updateってやるとクラスターの設定が更新されます。

6. Terminate workshop environment

delete cluster

cd ~/.parallelcluster pcluster delete cpu -c cpuclean-up environment

- delete s3 objects

- remove policies from roles of codepipeline, codedeploy and cluster

- delete pipeline

- deleter deployment group

- delete deployment application

- delete cloudformation stack

fin!

注意点

- ParallelClusterは様々なサービスを組み合わせて実行されます。このワークショップのIAM Roleまわりはいいかげんな設定なので、公式ドキュメントをみて適切に設定してください。

- ParallelClusterは追加機能絶賛開発中で、今後バージョンがどんどん上がっていくので、venvとかPythonの仮想環境を準備して、複数バージョン動かせるようにしておいた方がいいと思います。

- Bugとか不可思議な挙動があったら、AWS Supportに問い合わせるよりもGitHub Issueをあげる方がレスポンスも早いし、問題も早く解決できると思います。(要英語)

- 使いこなすならGitHub Issueは全部読む。公式ドキュメントは基本的なところだけしか記述がない。

- 現在計算インスタンスタイプは1種類のみだけど、複数インスタンスタイプの機能は開発中だそうです。

- クラスター起動のログは~/.parallelcluster/pcluster-cli.logにも出てくるが、これだと何もわからないので、クラスターノード内の/var/log/cfn-init.logを見るのがオススメ。Chefのログが見える。これでどこでコケたかがよくわかる。

- post_installスクリプトでは/etc/parallelcluster/cfnconfig内のパラメータを使ってあげると色々と楽に組める。

参考資料

- https://aws-parallelcluster.readthedocs.io/en/latest/getting_started.html

- https://github.com/aws/aws-parallelcluster

- https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/codepipeline/latest/userguide/tutorials-s3deploy.html#tutorials-s3deploy-acc

- https://qiita.com/yukofeb/items/e077fc8755416c904032

- https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/parallelcluster/latest/ug/processes.html

- 投稿日:2019-06-27T01:06:03+09:00

AWS Route53 DNS設定メモ

EC2にDNSを割り当ててみる

EC2インスタンスを作成する

AWSチュートリアルWordPress ウェブサイトの起動をやっておくと簡単に確認できるEC2ダッシュボードからElastic IPを作成する

IPをメモしておくRoute53の画面にアクセスする

メニューから「ホストゾーン」を選ぶ

「ホストゾーンの作成」ボタンをクリックする

ドメイン名の入力欄にドメインを入力する

作成ボタンを押す

レコードが作成される

NSレコードとSOAレコードが自動で作成される作成したレコードを選択する

「レコードセットの作成」ボタンをクリックする

Nameのテキストボックスに「www」、Type:「A」、Value:2で設定したIPを入力

作成ボタンを押す

ブラウザで「www.ドメイン名」にアクセスする

WordPress ウェブサイトの起動をやっていると、ウェブサイトが表示される設定完了

その他DNS知識メモ

FQDN(完全修飾ドメイン)

Fully Qualified Domain Nameの略。

ホスト名などを省略せずに指定した形式のこと。例えばgoogleのドメインは「www.google.co.jp.」

www:第4レベルドメイン

google:第3レベルドメイン

co:第2レベルドメイン

jp:第1レベルドメイン

.:トップドメイン

となる。レコード

A レコード

AはAdressの略。

ドメインに対応するIPアドレス。CNAME レコード

CはCanonicalの略。

ドメイン名につけられた別名(FQDN)。

あだ名のようなもの。MX レコード

MXはMailExchangerの略。

ドメインに対するメールのサーバー(FQDN)。TXT レコード

TXTはTEXTの略。

ドメインに対するコメント。NS レコード

NSはNameServerの略。

ドメインに対するゾーンファイル中身で、DNSサーバー名。SOA レコード

SOAはStart Of Authorityの略。

ドメインに対するゾーンファイルの中身で、ゾーンの管理のための情報。参考

- 投稿日:2019-06-27T00:08:54+09:00

Nuxt.jsとAWSで招待状webページを作ったまとめ

概要

2018年に結婚しました!ので!

ここはエンジニアらしくパーティ招待状Webページをつくってみることにしたのが始まりです。とりあえず無事にパーティも終わったので、開発時の記憶をさかのぼりながら残す備忘録ですが

申請から開発まで一通り殴り書くので、何かしら参考になれば幸いです。┗(^o^)┛

…ちょっと前の記憶を掘り起こしながらやるので、間違って書いてそうなところもある気がしますが温かい目で御覧ください

開発環境はMacなので、Winの方は適宜読み替えていただけると幸いです

AWS上で日本語表示できている部分は、日本語の画面で説明してる…はずです成果物

webページ

ざっくり3つの画面構成です。(3つ目はフリー素材やOSSの情報なので割愛)

GoogleMapや開催日を記載したホーム画面と、実際に参加者の情報を登録してもらう登録画面の2つです。

ホーム画面 登録画面 システム構成

Route53でドメインをとったうえで、「必要なときに必要な程度稼働してくれる」実運用を考えながら、今回そこまでやる必要はないシステムを作ってます。先人たちの知恵借りまくりです。

Github

書いたコードは、以下の2つ。

システム リンク webページ https://github.com/tyabata/web-invite api(lambda) https://github.com/tyabata/lambda-api-invite 個人情報とかcommitに入れちゃったのでgitのcommitログだけ消し去ってます

採用した技術

関連キーワードの羅列。詳細は次項から説明します。

Server Side

AWS

LambdaDynamoDBAPI GatewayCloudFrontRoute53S3理由

ちょっと前に自作IoTでGCP使ったので今回はAWS。

業務でスマートスピーカー開発してたときに触ったけど雰囲気でやってたので

復習でもしようかなという気持ちで選択しました。Client Side

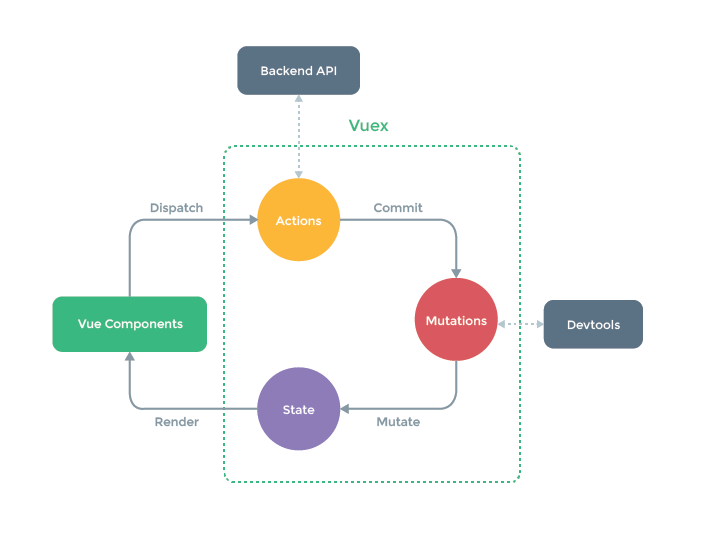

Nuxt.js

Vue.jsVuexVuetifyTypeScriptaxiosPWAPostCSS直近の業務で、React + Reduxを使っていたので今回はVue。

上記にいろいろ陳列してますがnuxt-tsでほぼ全て用意してるので、PostCSS以外はだいたいコマンド一発。それが今年の1月末の頃…

nuxt-tsは2019/4/5ぐらいにnuxtに統合され 導入方法が変わっています

https://github.com/nuxt/nuxt.js/releases/tag/v2.6.0Nuxt v2.4.0 is finally here ?

— Nuxt.js (@nuxt_js) 2019年1月28日

Official TypeScript support, smart prefetching and many more features & bug fixes.https://t.co/Ljf29xYvXi「nuxtのconfigにtsの設定いれるのつら」

と思いながら格闘して環境構築完了した後日(2019/1末頃)、Nuxt公式が上をツイートしててnuxt-tsを知り、結果的にはほぼ何もせず 「TypeScript」で「Vue+Vuex」を作る環境ができました。型はいいぞぉ

型により構造の把握が楽になるし、ちゃんと書けてれば静的に問題に気付けるし以下略開発手順概要

とりあえずAWSで登録をすませます

https://aws.amazon.com/jp/register-flow/複数人で開発するならIAMとかで管理アカウントと分けましょう。と言いたいとこですが

今回は一人で かつ お仕事ではないので端折ります。Server Side

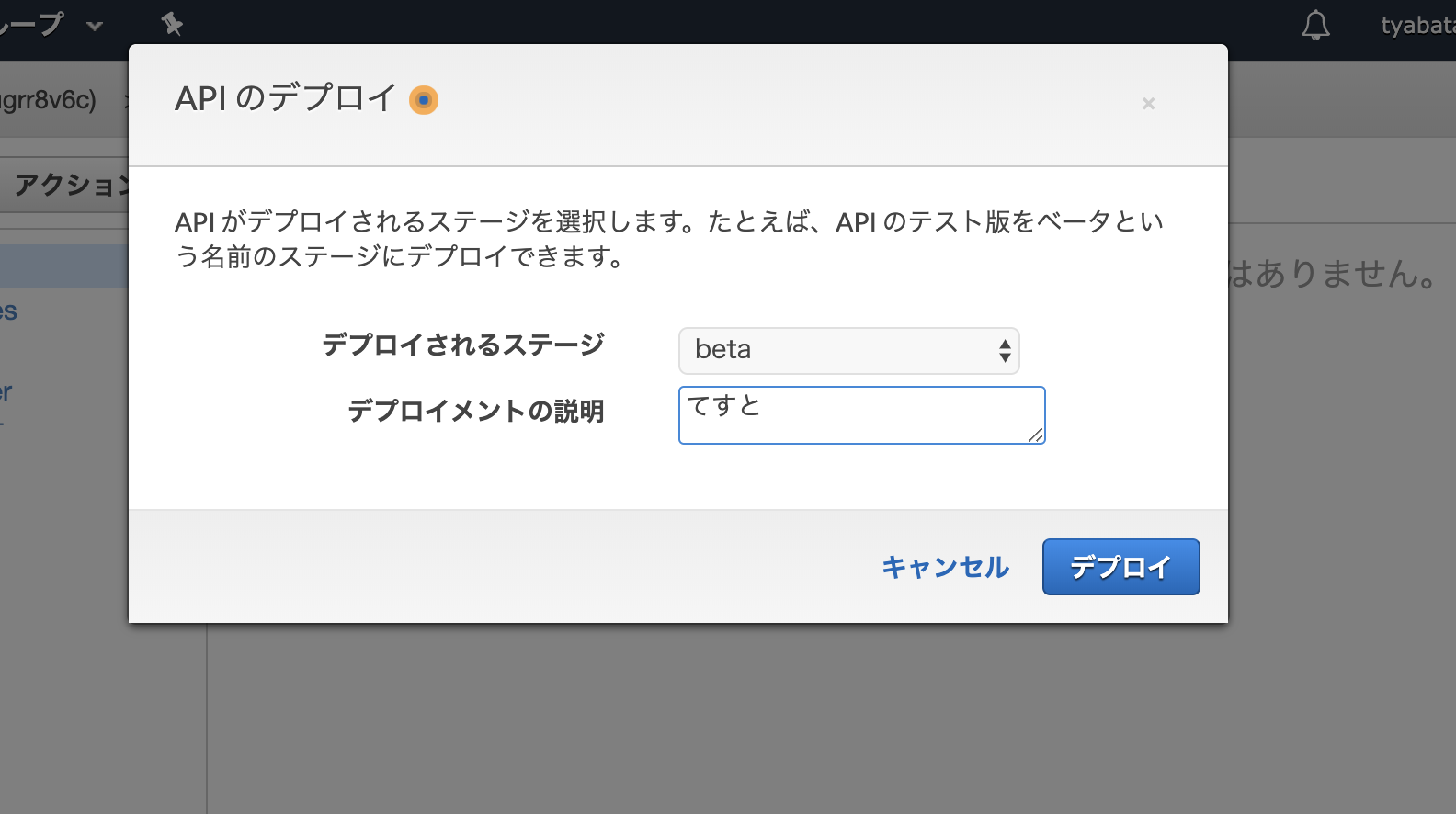

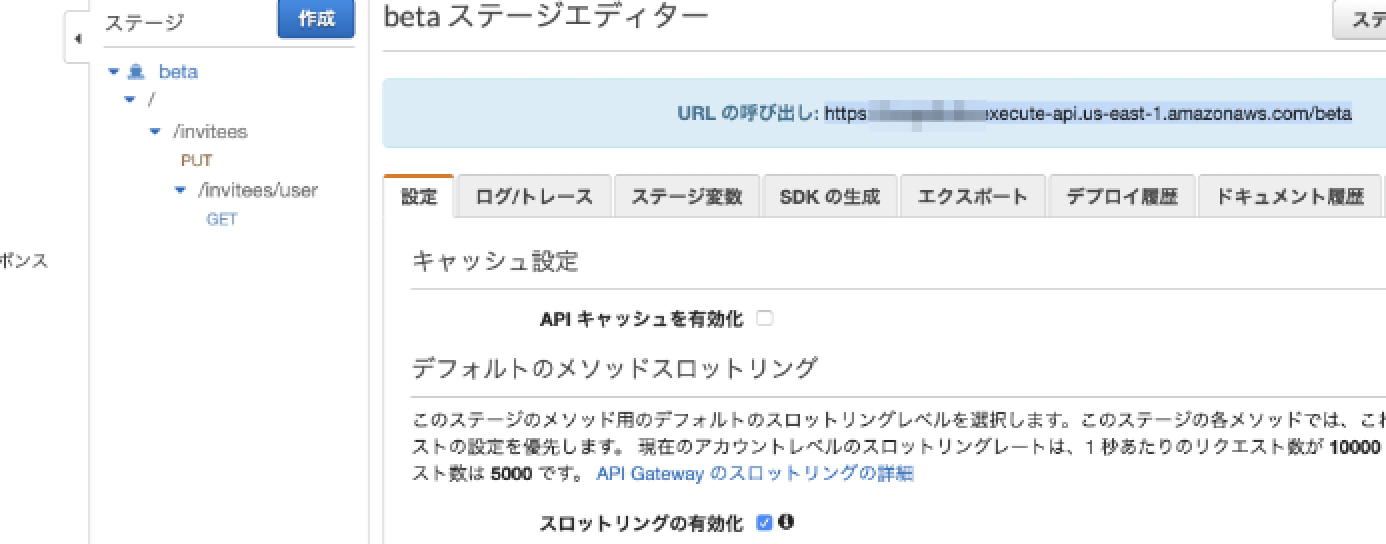

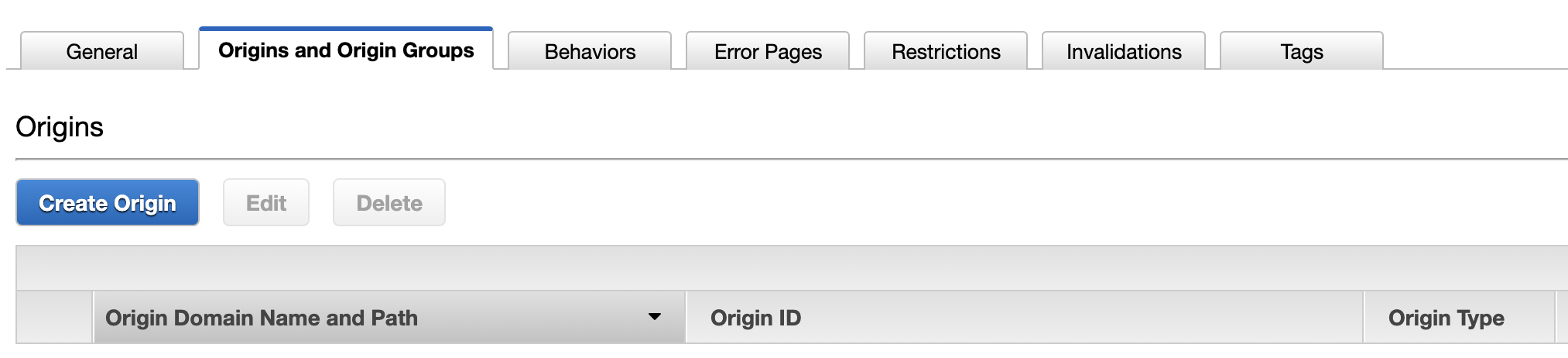

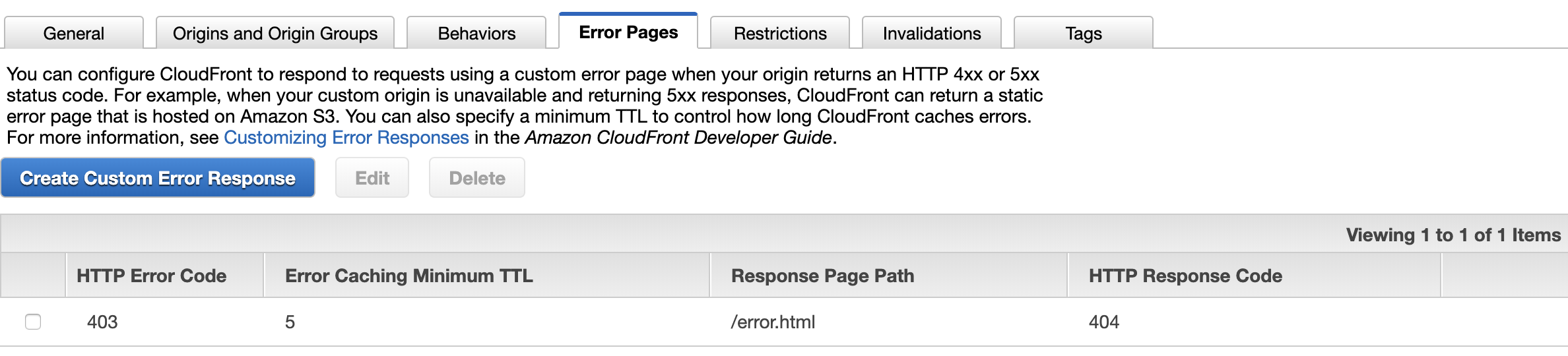

まずは「参加者情報を登録するAPI」「Webサーバの代わりにs3を使う」という流れ

Route53でドメイン取得 ->Certificate ManagerでSSL証明書取得s3準備 (linkのみ紹介)aws-cliの導入Lambda準備からDynamoDBにデータ登録までAPI GatewayとLambdaを接続CloudFrontでS3とAPI Gatewayのマルチオリジンにバックポストする際の設定必要なとき以外、見る必要も見られることもない招待ページなので

コンピューティング時間を減らして省エネ運用の構成をとって…いるように見せかけてやたら色々準備したのは勉強がてら実際に使うことを考えた構成を目指してみたという具合です。Client Side

Nuxt.jsを利用してページを開発 -> index.htmlを出力してS3にアップロードするまで

を以下の手順で説明していきます。

nuxt-tsで開発できる下準備- ページを作る

- index.htmlを出力する

- S3にアップロードする

開発詳細 : Server Side

ここからが本題です

ドメイン取得と証明書作成まで

Route53でドメイン取得

まずはドメインを取得します。

新しいドメインの登録 - Amazon Route 53

- https://console.aws.amazon.com/route53/ でRoute53を開く

- 登録方法

- 初めて : [Domain Registration] の [Get Started Now]を選択

- 二回目以降 : [Registered Domains]を選択

画像は省きますが、基本は同じ。

リンク先の説明にならって作業をすれば、自分のドメインがつくれます。

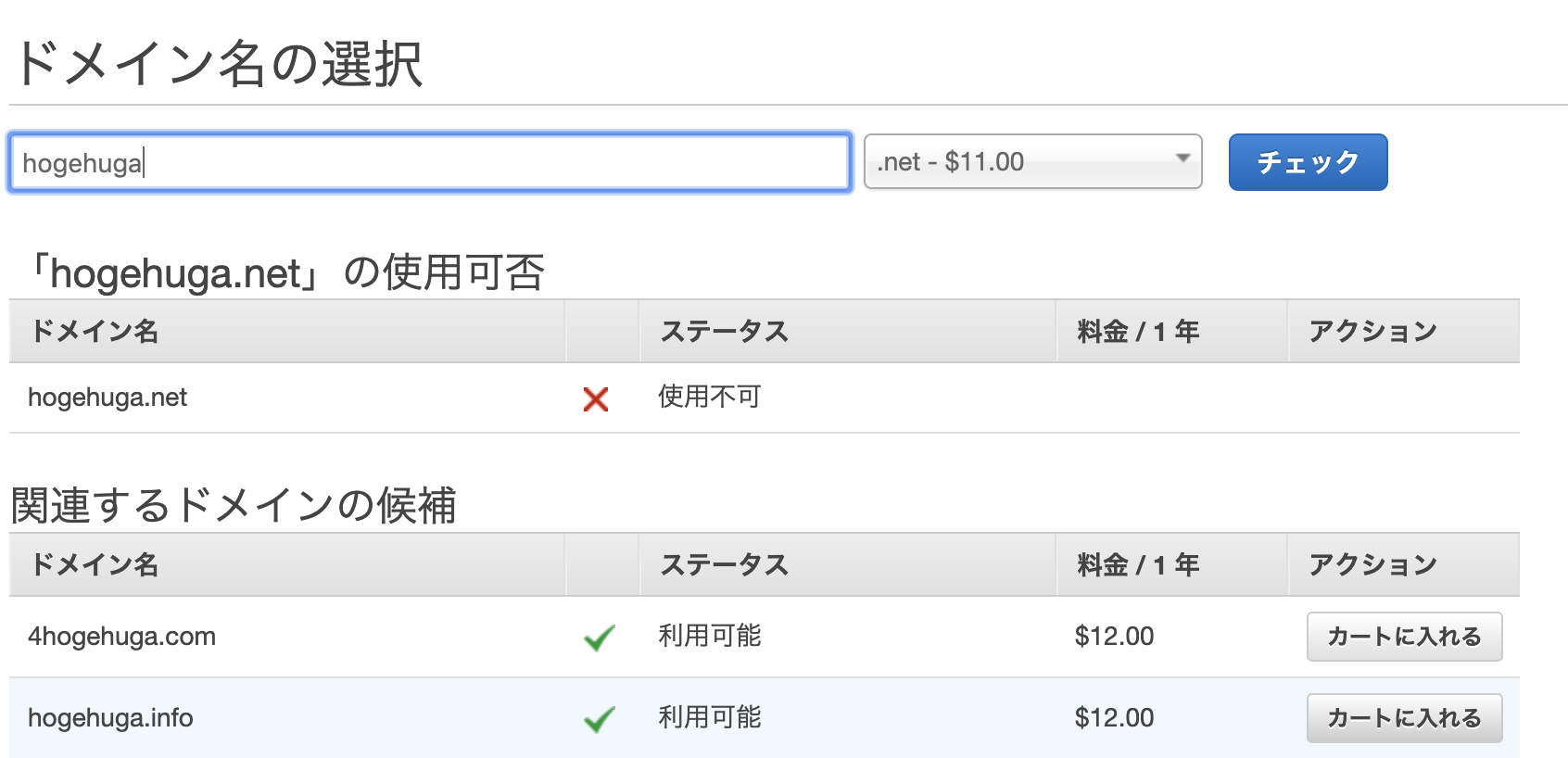

トップドメインによってお値段が異なるので、今回は安価でよくみる.netを選択

- トップドメイン以降の自分でほしい名前を入力

- チェックの結果がOKであれば、それをカートに入れる (

Add to cart)- 連絡先などを入力して進むと登録完了

- 登録したドメインが [Domain registration in progress]の状態からしばらく待つと[All Contacts]になれば完了。SOAレコードとかも同時に作成済みの状態になります。

ドメイン作成はここまでですが、これだけは登録したタイミングで課金が発生します。

Certificate Managerで証明書作成

さすがにwebエンジニアとしてhttpのリンクで友人だけでなく、嫁の知人含めて招待ページ登録してねー。と公開するのは社会の窓全開でご挨拶してる気がするのでサボらずちゃんと作成します。

初回は

[Provision certificates(証明書のプロビジョニング)] => [Get Started(今すぐ始める)] => [Request a Certificated(署名書のリクエスト)]

と選択していくと以下のような画面になると思います。ドメイン名の入力欄に先程登録したドメインを入れましょう。

ここではワイルドカード証明書のリクエストもできるので、私は*.hoge.netのような名前で証明書を作成しました。

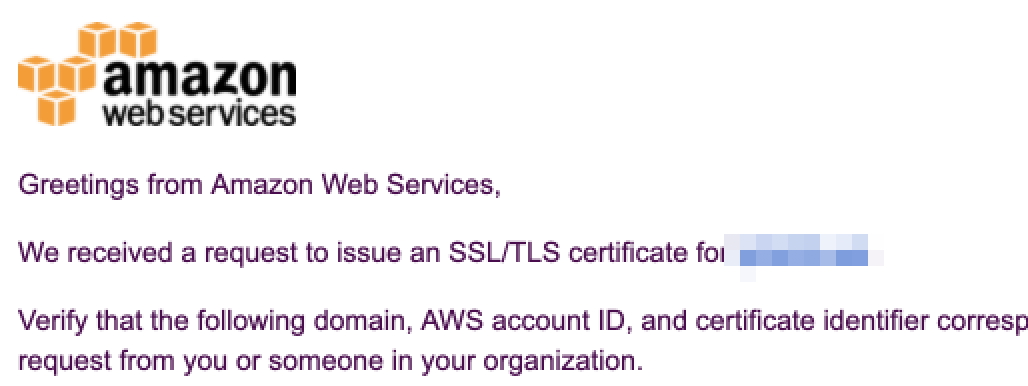

この後、進めていくとドメイン所有者(つまり自分)に下記のようなメールが飛びます。

DomainやAccountIDや取得したRegionなどに問題がなければ、メールに記載されている

To approve this request, go to~と書いてあるあたりのリンクから遷移して承認完了させます。

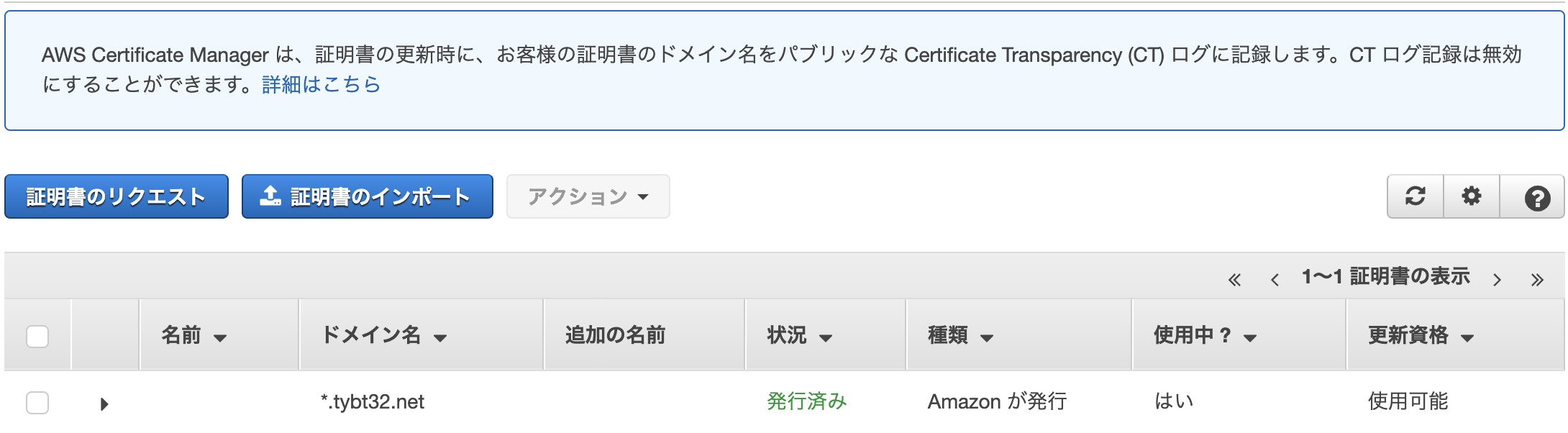

下記のような画面まで行けば、証明書の作成まで完了です。

実際に証明書を設定したりするのはCloudFrontあたりを扱う項へ。

S3の準備

ほか項目含めて全部書くと、やたら長いドキュメントになるので備忘録としてリンクだけ。

S3 バケットを作成する方法 - Amazon Simple Storage Serviceバケット作成後に追加で設定したものは

- バージョニングの有効化 + ライフサイクルから旧バージョンに対する削除の設定

- 本番リリース後に問題発覚して戻すことがある場合、バージョン指定で戻せる

- しかし一度動いてしまえば1日以上たっても変わらない

- cliコマンドからのデプロイするために対象アカウントのみ書き込みを有効化

- それ以外の全ユーザーに対してはReadのみ有効

ライフサイクルの設定については、作成したバケットの上部にある「管理」タブから

[ライフサイクルルールの追加]という項目からできます。

上記通り、一時的なロールバックを考慮してバージョニングの有効化をしたので

一日以上たった過去バージョンは削除する。というライフサイクルを設定しました。

(結果的に不要でした)アクセス権限については、CloudFrontからアクセスが前提なので

本当は全ユーザー有効設定ではなくCloudFrontからのアクセスに対してReadを与えるような設定が良いと思います。

…色々調べながらやってたので、全ユーザーがreadできる方が都合がよかったのです…w

(といってもさすがにURLは公開してないです)とりあえずこのタイミングでは、表示確認のための

index.htmlに適当になんか書いたものをバケットのrootにおいといてください。設定についてはこちらを参考にしてみてください。

CloudFront ディストリビューションからのみ S3 バケットへのアクセスを許可するアクセス権限は適切にね!!

aws-cliの準備

Lambdaやs3にデプロイをするために、AWS用のコマンドラインツールである

aws-cliからデプロイする準備をします。IAMでユーザーの作成

aws-cliでアクセスする際に使うユーザー設定を行います。

admin使ってもできるんですが、お勉強とお作法的に分けます。下記リンク等を参考に必要な情報を作成します。

最初の IAM 管理者のユーザーおよびグループの作成 - AWS Identity and Access ManagementIAMから、左カラムのナビゲーションメニューから

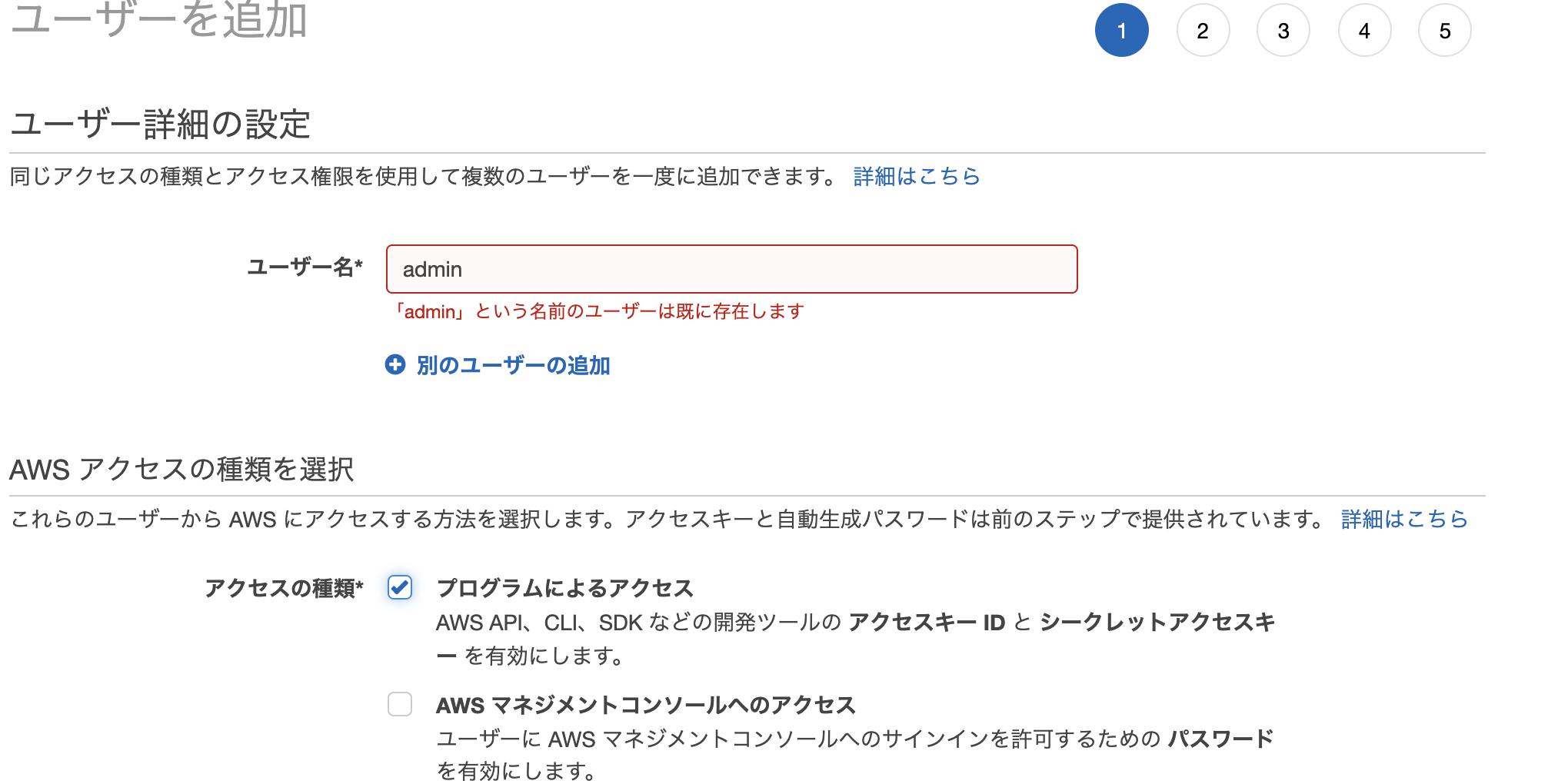

ユーザーを選択し、上部にあるユーザーを追加を選択します。

すると下の画像のように、ユーザーを追加するための設定画面が出てくるので、下の表のように設定していってください。

項目 設定 補足 ユーザー名 cli ※なんでもOK アクセスの種類 プログラムによるアクセス グループの作成 あとで説明 既存のポリシーを直接アタッチすることもできます タグ なし IAMの管理用です。個人開発で特にいらないので今回は省略 ここまで入力すると、確認の表示が出てくるので問題なければ次に進むと以下のようにアクセスキーとシークレットアクセスキーが取得できます。

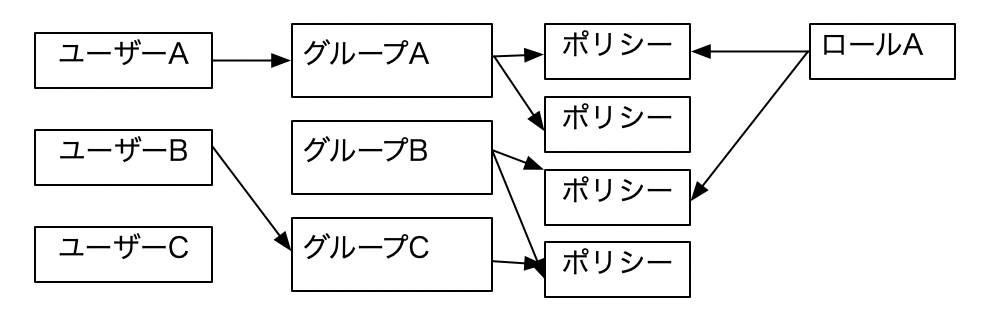

どこかにメモっておきましょう。あとのcli設定に使いますIAMの概念(雑まとめ

グループ作成について説明をしていきます。

AWSに初めて触るとロールユーザーグループポリシーといろんな言葉がでてきて

チンプンカンプンになる(な気もしてる)ので、私の雑まとめです。

- ポリシーは 「AというポリシーはDynamoへのRead権限をもつ」といったルール的なもの