- 投稿日:2019-05-02T23:36:45+09:00

Pythonのマルチコア並列処理でクローリングを高速化

複数のサイトから情報収集する用事があり、簡単なクローラーを書いていたのだがサイトが増えると遅くてしょうがない。そこでmultiprocessingで並列処理してみたらコア数の分だけ高速化できた気がするので公開。

from multiprocessing import Pool from multiprocessing import Process import feedparser import time keyword = '' feed_urls = [ 'https://www.theverge.com/rss/index.xml', 'https://gizmodo.com/rss', 'https://www.cnet.com/rss/all/', 'https://techcrunch.com/feed/', 'https://news.ycombinator.com/rss', 'http://feeds.arstechnica.com/arstechnica/index/', 'http://feeds.mashable.com/Mashable', 'https://hub.packtpub.com/feed/' ] def function(n): count = 0 feed_result = feedparser.parse(feed_urls[n]) for entry in feed_result.entries: flag = False try: if keyword in entry.title.lower(): flag = True if keyword in entry.content.lower(): flag = True if keyword in entry.description.lower(): flag = True except: pass if flag == True: print(entry.title) print(entry.link) print() count = count + 1 return count def multi(n): p = Pool(4) #最大プロセス数 result = p.map(function, range(n)) return result def main(): global keyword print("input keyword:",end='') keyword = input().rstrip().lower() start = time.time() hit_count = 0 data = multi(len(feed_urls)) for i in data: hit_count = hit_count + i print(hit_count) print(time.time() - start) main()こちらを参考にしました。

- 投稿日:2019-05-02T23:13:51+09:00

Python+ResponderでWEBアプリケーションを構築する。

PythonのWEBフレームワーク「Responder」を使ったWEBアプリケーションを作成してみます。

「Quick Start!」, 「Feature Tour」を参考に、私自身に最低限必要なものだけを取り上げています。

- 動作環境

カテゴリ os windows10 home python Python 3.7.3 responder 1.3.1

- install

pipでインストールするだけです。

cmd.promptpip install responder

- 以下、すべて「run.py」でWEBサーバを起動します。

cmd.promptpython run.py1.hello world

run.pyimport responder api = responder.API() @api.route("/") def hello_world(req, resp): resp.text = "hello, world!" if __name__ == '__main__': api.run()2.Template Engine

- directory / file

root │ run.py │ └─templates hello.htmltemplateは、「templates」フォルダの下に作成する。

- run.py

run.pyimport responder api = responder.API() @api.route("/html/{who}") def hello_html(req, resp, *, who): resp.content = api.template('hello.html', who=who) if __name__ == '__main__': api.run()

- hello.html

hello.html<h1>Hello {{ who }}</h1>

- 確認

http://127.0.0.1:5042/html/johnにアクセスする

3.Returning JSON

- Quick Startでは、以下のようになっている。

run.pyimport responder api = responder.API() @api.route("/json/{who}") def hello_to(req, resp, *, who): resp.media = {"hello": who} if __name__ == '__main__': api.run()

- しかし、日本語だとunicodeで表示されてしまう。回避策として、json.dumpsを使う。

run.pyimport responder import json api = responder.API() @api.route("/") def hello_to(req, resp): # resp.media = {"hello": "斎藤さん"} resp.headers = {"Content-Type": "application/json; charset=utf-8"} resp.content = json.dumps({"hello": "斎藤さん"}, ensure_ascii=False) if __name__ == '__main__': api.run()4.File Upload

ここでは、staticファイルを参照する方法も載せておきます。

- ファイル・フォルダ構成

fileupload │ run.py ・・・(1) └─templates index.html ・・・(2) layout.html ・・・(3) success.html ・・・(4) static └─css main.css ・・・(5)(1) run.py

run.pyfrom pathlib import Path import responder import requests def parentdir(path='.', layer=0): return Path(path).resolve().parents[layer] BASE_DIR = parentdir(__file__,1) # ・・※1 api = responder.API( static_dir=str(BASE_DIR.joinpath('static')), ) @api.route("/") async def greet_world(req, resp): resp.content = api.template('index.html') @api.route("/upload") async def upload_file(req, resp): @api.background.task def process_data(data): file=data['file'] f = open('./{}'.format(data['file']['filename']), 'wb') f.write(file['content']) f.close() data = await req.media(format='files') process_data(data) resp.content = api.template('success.html') if __name__ == '__main__': api.run()※1・・staticファイルを使用するときは、APIを定義するときに「static_dir」を指定します。

(2) index.html

index.html{% extends "layout.html" %} {% block content %} <h1>File Upload With Responder</h1> <form id="fileupload" action="/upload" method="post" enctype="multipart/form-data"> <input name="file" type="file"/> <button type="submit">送信</button> </form> {% endblock %}(3) layout.html

layout.html<!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"/> <title>{{ title }}</title> <link rel="shortcut icon" href=""> <link href="/static/css/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all"> </head> <body> {% block content %} <!-- ここにメインコンテンツを書く --> {% endblock %} </body> </html>(4) success.html

success.html{% extends "layout.html" %} {% block content %} <h1>File Upload With Responder(Result)</h1> <p>ファイルをアップロードしました。</p> <a href="#" onclick="history.back(-1); return false;">戻る</a> {% endblock %}(5) main.css

main.cssbody { background: rgb(50, 54, 57); color: white; }

- darkmode風にしています。

5.ユーザ認証

- ファイル・フォルダ構成

userauth │ run.py ・・・・(1) │ └─templates layout.html ・・・・(2) login.html ・・・・(3) logout.html ・・・・(4) top.html ・・・・(5) static └─css main.css(1)run.py

run.py# -*- coding: utf-8 -*- from pathlib import Path import responder def parentdir(path='.', layer=0): return Path(path).resolve().parents[layer] BASE_DIR = parentdir(__file__,1) api = responder.API( static_dir=str(BASE_DIR.joinpath('static')), ) users = { "admin": "password", "guest": "password" } @api.route(before_request=True) def prepare_response(req, resp): # 静的ファイルはOK if req.url.path.startswith('/static/'): return # パスがログインページならOK if req.url.path == '/login': return # セッションにusernameが保存されている場合、OK if req.session.get('username') is not None: return # 上記以外はすべて認証が必要 api.redirect(resp, '/login') @api.route("/") async def hello(req, resp): api.redirect(resp, "/login") def isauthenticated(username, password): if not username in users: return False if users.get(username) != password: return False return True @api.route("/login") class login: async def on_get(self, req, resp): # or on_get.. # getの場合 resp.content = api.template('login.html') async def on_post(self, req, resp): # or on_get.. data = await req.media() # postの場合 errmessages=[] username=data.get('username') password=data.get('password') if not isauthenticated(username, password): errmessages.append('ユーザ名またはパスワードに誤りがあります') loginredirect="/top" resp.content = api.template('login.html', errmessages=errmessages) return resp.session['username']=username api.redirect(resp, "/top") @api.route("/top") async def top(req, resp): authenticateduser = req.session.get('username') resp.content = api.template('top.html', authenticateduser=authenticateduser) @api.route("/logout") async def logout(req, resp): resp.session.pop('username') resp.content = api.template('logout.html') if __name__ == '__main__': api.run()(2)layout.html

layout.html<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta charset="utf-8"> <title></title> <meta name="description" content=""> <meta name="author" content=""> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <link href="/static/css/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all"> <link rel="shortcut icon" href=""> </head> <body> <main> <div id="content"> {% for errmessage in errmessages %} <p class="error">{{ errmessage }}</p> {% endfor %} {% block content %} {% endblock %} </div> <nav> {% if authenticateduser %} <a href="/logout" style="color:white;">ログアウト</a> {% endif %} </nav> </main> </body> </html>(3)login.html

login.html{% extends "layout.html" %} {% block content %} <form id="loginForm" action="/login" method="post"> <h1 style="color: white;">ログイン認証</h1> <label>username:</label> <input type="text" name="username" placeholder="username" value="" required> <br/> <label>password:</label> <input type="password" name="password" placeholder="password" value="" required> <br/> <br/> <input type="submit" value="ログイン"> </form> {% endblock %}(4)logout.html

logout.html{% extends "layout.html" %} {% block content %} <h1>ログアウト</h1> <p>ご利用ありがとうございました。</p> <a href="/login" style="color:white;">ログイン</a> {% endblock %}(5)top.html

top.html{% extends "layout.html" %} {% block content %} <h1>Hello {{ authenticateduser }} さん</h1> {% endblock %}6.データベース接続

python+responderでRest APIを作るにて。

7.その他

まだまだ他にもあります。本家サイトを参考してください。

- 2019.05.03 追記

8.download file

サーバ上のファイル(CSV, PDF)をダウンロードします。

- ファイル・フォルダ構成

filedownload run.py ・・・・(1) sample.pdf 所属.csv(1).run.py

run.pyimport responder import urllib.parse api = responder.API() CONTENTTYPES = { 'plain':'text/plain', 'csv':'text/csv', 'html':'text/html', 'js':'text/javascript', 'json':'application/json', 'pdf':'application/pdf', 'xlsx':'application/vnd.ms-excel', 'ppt':'application/vnd.ms-powerpoint', 'docx':'application/msword', 'jpeg':'image/jpeg', 'png':'image/png', 'gif':'image/gif', 'bmp':'image/bmp', 'zip':'application/zip', 'tar':'application/x-tar' } def readf(filename): path='./' + filename with open(path,'rb') as f: dt = f.read() return dt @api.route("/csv/{filename}") def downloadcsv(req, resp, *, filename): downloadfilename=urllib.parse.unquote(filename, 'utf-8') resp.headers['Content-Type'] = CONTENTTYPES.get('csv') resp.headers['Content-Disposition'] = 'attachment; filename='+ filename resp.content=readf(downloadfilename) @api.route("/pdf/{filename}") def downloadpdf(req, resp, *, filename): downloadfilename=urllib.parse.unquote(filename, 'utf-8') resp.headers['Content-Type'] = CONTENTTYPES.get('pdf') resp.headers['Content-Disposition'] = 'attachment; filename='+ filename resp.content=readf(downloadfilename) if __name__ == '__main__': api.run()(2).確認

http://127.0.0.1:5042/csv/確認.csv

http://127.0.0.1:5042/pdf/sample.pdf

- 投稿日:2019-05-02T22:58:54+09:00

[ジュニア向け] ProcessingのPythonモードでプログラミング入門:その1 - ブロックくずしを作ろう

この記事について

この記事では、Processing(プロセッシング)のPython(パイソン)モードを使ってプログラミングの基本を学びます。

メインの対象読者は中高生ですが、プログラミング入門者であれば役に立ちます。

完成図

この記事ではかんたんなブロックくずしを作ります。

Processingについて

Processing(プロセッシング)を使うと簡単に画面に絵を出したりマウスの操作で絵を動かせたりできます。

なぜPythonモードか

Processsingでは通常、専用のプログラミング言語を使うのですが、この記事ではPython(パイソン)というプログラミング言語を使って書いていきます。

Pythonは簡単に書け、プログラミングの初心者からプロ中のプロまでが使う便利な言語です。ここでPythonをおぼえるとずっと役に立ちます。インストール

※子ども向け注意:ページは英語で書かれています。ここはできれば大人に手伝ってもらいましょう

Processingのインストール

https://processing.org/ にアクセスします

以下のようなページがひらきます。左側にある「Download」というリンクをクリックします

次につかっているパソコンの種類にあわせてダウンロードします。

ダウンロードがおわると zipファイル(データが小さくなるよう加工したファイル)がダウンロードフォルダに表れます。

zipファイルをダブルクリックすると、Processingの本体ファイルが現れます。

Pythonモードのインストール

Processingのアイコンをダブルクリックすると以下のようなウィンドウが立ち上がります。右側にある「Java」となっているところをクリックすると「モードの追加..」というメニューが表示されるのでそこをクリックします。

次に出てくる画面で「Python Mode for Processing3」をクリックします

ダウンロードがおわったらその画面を閉じます。

さきほどの画面(ダブルクリックして立ち上げた状態の画面)のJavaのところをクリックして「Python」を選べればOKですPythonとProcessingの基本

プログラミング言語Pythonと、プログラミングを書いて動かすツールであるProcessingの基本について説明します。

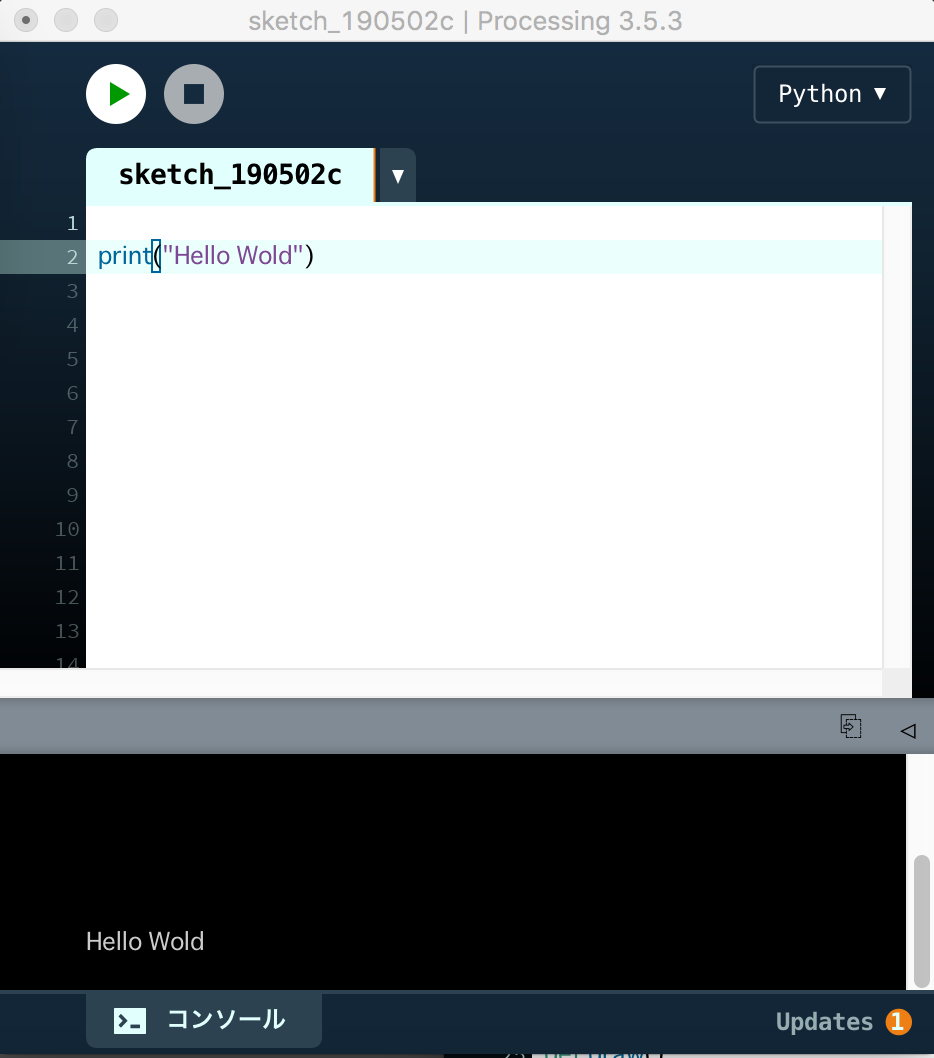

Hello World(ハローワールド)

まずは最初に「Hellow World」と表示させてみましょう

print("Hello World")このように書いて▶マークの実行ボタンをおすと、エディタ画面の下半分に Hello World と表示されます

円を描く

次に円を描いてみましょう。Processingは絵やアニメーションを描くのが得意なプログラミングツールです

size(300, 300) ellipse(150, 150, 200, 200)実行ボタンを押すと、縦300ピクセル横300ピクセルの画面に、縦のx座標150、横のy座標150の位置を中心とした、高さ200ピクセル、横幅200ピクセルの円が描かれます

setup()とdraw()

Procssingのポイントは

setup()という関数とdraw()という関数です。関数については、あとで詳しく説明しますが、この時点ではプログラミングのかたまり、というようにおぼえてください。setup関数の中身は最初に一回だけ実行されます

def setup(): #..プログラムの最初に1回だけ実行されるdef draw(): # プログラムが止まるまで繰り返し繰り返し実行される。1秒間に何回も実行される例

最初に 400ピクセルx400ピクセルの画面を作り、ちょっとずつ位置どずらして円を描き続けている例です

x = 0 y = 0 def setup(): size(400,400) def draw(): global x,y x += 1 y += 1 ellipse(x, y, 100, 100)変数

変数とは、数字や文字列などを入れる箱のようなものです。(*箱というとプロのプログラマーからは違うという意見がでそうですが、ここはジュニア向けなので箱としておきます)。

x = 100 # 100という数字を変数 xに入れた name = "Taro" # Taroという文字を変数 name に入れた数字や文字だけでなく、プログラム内でつくったものも入れることができます。例えば、画面、ボタン、スーパーマリオだったらマリオなど。おいおい説明します

if文

ある条件にあてはまったかどうかで処理を分ける場合に

if 条件:という書き方をします。その条件の時に実行されるプログラムはインデント(頭に数文字分あけること)で指定します。またifの条件にはずれた時に実行される部分はelseというキーワードに続けて書きます↓の例でifの次の行が頭に数文字分あいていることに注目してください。同じ文字数分あいている数行が同じ条件の中で実行されるかたまり、という意味になります。

if x > 20: print("ここの部分はxが") print("20より大きい時に実行されます") else: print("ここはxが20以下の時に実行されます") print("ここはxがどちらの場合も実行されます")ブロックくずしを作る

ここから実際にブロックくずし作りに入っていきます

ステップ1: 円を動かす

まずは画面上に円を動かしてみましょう。「setup()とdraw()」の項目で作ったものと似ていますが、毎回draw()関数の中で

background(0)として画面全体を真っ黒に塗りつぶしている点が違います。x = 0 y = 0 def setup(): size(300, 300) def draw(): global x,y background(0) fill(255) x += 1 y += 1 ellipse(x, y, 30, 30)実行すると下のように動きます

ポイント

ellipseは楕円という意味です。中心の位置と縦横の長さを指定して円を描きますfill()は塗りつぶしを指定する命令です。()の中は色が入ります。この例の255は白を意味していますglobalは関数の外側で作られた変数を操作する時に使います。このxとyは、プログラムの頭の方で最初に作られていて、それをdraw()の中で操作するのでこの宣言が必要です+= 1は1を足すという意味です。ステップ2: プレイヤーが操作するバーを表示する。

画面上の下の方にバーを表示し、キーボードの左右の矢印で操作できるようにします

x = 0 y = 0 barX = 0 barY = 260 def setup(): size(300, 300) def draw(): global x,y background(0) fill(255) x += 1 y += 1 ellipse(x, y, 30, 30) rect(barX, barY, 60, 20) def keyPressed(): global barX if keyCode == RIGHT: barX += 1 elif keyCode == LEFT: barX -= 1実行すると下のような動きをします。右矢印を押してバーを右に動かそうとしてますが、遅くてまにあいません

ポイント

keyPressedはキーが押されて時に実行されるプロセッシングで使える関数です。今回はこの中で押されたキーのコードkeyCodeが右または左の時にボールのx座標を 1だけ足したり減らしたりしていますif 条件:に続けて別の条件のチェックをする時はelifという宣言をしますステップ3:壁でボールを反発させる

x = 40 y = 0 speedX = 2 speedY = 2 barX = 150 barY = 250 def setup(): size(300, 300) def draw(): global x, y, speedX, speedY background(0) fill(255) x += speedX y += speedY if x > 300 or x < 0: speedX = speedX * -1 if y > 300 or y < 0: speedY = speedY * -1 ellipse(x, y, 30, 30) rect(barX, barY, 60, 20) def keyPressed(): global barX if keyCode == RIGHT: barX += 3 elif keyCode == LEFT: barX -= 3ポイント

- 本当は下まで来たらゲームオーバーですが、とりあえず下での反発させています

- 変数

speedXspeedYはそれぞれ横方向のスピード、縦方向のスピードをあらわしてます。- 画面の端まできたかをチェックしているのが

if x > 300 or x < 0:の部分ですspeedX = speedX * -1は-1をかけて数字を反転させています。こうすることで逆方向に進むようになりますステップ4: バーにあたったら跳ね返る

x = 40 y = 0 speedX = 2 speedY = 2 barX = 150 barY = 250 def setup(): size(300, 300) def draw(): global x, y, speedX, speedY background(0) fill(255) x += speedX y += speedY if x > 300 or x < 0: speedX = speedX * -1 if y > 300 or y < 0: speedY = speedY * -1 ellipse(x, y, 30, 30) rect(barX, barY, 60, 20) if x > barX and x < barX + 60 and y > barY and y < barY + 20: speedY = speedY * -1 def keyPressed(): global barX if keyCode == RIGHT: barX += 3 elif keyCode == LEFT: barX -= 3ポイント

if x > barX and x < barX + 60 and y > barY and y < barY + 20:の部分でバーにあたったかどうかを判断しています- バーの動く速度を最初の例よりはやめています。

ステップ5: ブロックを表示する

横3列、縦3列、合計9個のブロックを表示させます。

x = 40 y = 0 speedX = 2 speedY = 2 barX = 150 barY = 250 def setup(): size(300, 300) def draw(): global x, y, speedX, speedY background(0) fill(255) x += speedX y += speedY if x > 300 or x < 0: speedX = speedX * -1 if y > 300 or y < 0: speedY = speedY * -1 ellipse(x, y, 30, 30) rect(barX, barY, 60, 20) if x > barX and x < barX + 60 and y > barY and y < barY + 20: speedY = speedY * -1 for i in range(0, 9): blockX = (i % 3) * 100 blockY = int(i / 3) * 30 rect(blockX, blockY, 100, 20) def keyPressed(): global barX if keyCode == RIGHT: barX += 3 elif keyCode == LEFT: barX -= 3一応それっぽいものが表示されましたが、まだボールがあたっても消えません

ポイント

以下の部分で9個のブロックを表示しています。

for i in range(0, 9): #9回の繰り返し。iに 0 から8までの数字が入ってこの中の文を繰り返し実行します blockX = (i % 3) * 100 # ブロックのx座標(横の位置)。 i % 3は余りを計算しています blockY = int(i / 3) * 30 #ブロックの縦の位置 int(i/3) は3で割って切り捨てしています rect(blockX, blockY, 100, 20) # 長方形を描いていますステップ6: ブロック表示部分を関数にする

次のステップでブロックがボールにあたったら消えるにようにします。そのためにブロック表示部分を関数にして draw の外に出しておきましょう

x = 40 y = 0 speedX = 2 speedY = 2 barX = 150 barY = 250 def setup(): size(300, 300) def draw(): global x, y, speedX, speedY background(0) fill(255) x += speedX y += speedY if x > 300 or x < 0: speedX = speedX * -1 if y > 300 or y < 0: speedY = speedY * -1 ellipse(x, y, 30, 30) rect(barX, barY, 60, 20) if x > barX and x < barX + 60 and y > barY and y < barY + 20: speedY = speedY * -1 showBlocks() def keyPressed(): global barX if keyCode == RIGHT: barX += 3 elif keyCode == LEFT: barX -= 3 def showBlocks(): for i in range(0, 9): blockX = (i % 3) * 100 blockY = int(i / 3) * 30 rect(blockX, blockY, 100, 20)ポイント

showBlockという関数を作ってブロック表示部分をそこにまとめました。- draw() の中で

showBlocks()という形で作った関数を実行していますステップ7: ブロックにあたったら消えるようにする

x = 40 y = 100 speedX = 2 speedY = 2 barX = 150 barY = 250 blocks = [] def setup(): size(300, 300) createBlocks() def draw(): global x, y, speedX, speedY background(0) fill(255) x += speedX y += speedY if x > 300 or x < 0: speedX = speedX * -1 if y > 300 or y < 0: speedY = speedY * -1 ellipse(x, y, 30, 30) rect(barX, barY, 60, 20) if x > barX and x < barX + 60 and y > barY and y < barY + 20: speedY = speedY * -1 checkBallHit() showBlocks() def keyPressed(): global barX if keyCode == RIGHT: barX += 3 elif keyCode == LEFT: barX -= 3 def createBlocks(): global blocks for i in range(0, 9): blockX = (i % 3) * 100 blockY = int(i / 3) * 30 block = {'x': blockX, 'y': blockY, 'ok': True } blocks.append(block) def showBlocks(): global blocks for block in blocks: if block['ok']: rect(block['x'] , block['y'], 100, 20) def checkBallHit(): global speedY for block in blocks: if x > block['x'] and x < block['x'] + 100 and y > block['y'] and y < block['y'] + 20 and block['ok']: block['ok'] = False # 次から表示しないようにしている speedY = speedY * -1 # 当たったので縦方向の速度を反転させているポイント

- ここではリスト(配列)とディクショナリという書き方が登場しています。

- リストは、複数の変数を入れる箱です。ここでは

blocks = []という部分で宣言し、blocks.append()という命令を使って追加しています。- ディクショナリは項目名と値のセットをもつ変数です。

block = {'x': blockX, 'y': blockY, 'ok': True }の部分でひとつひとつのブロックが x, x, ok という3つの項目をもつものとして作られていますfor block in blocks:のところはblocksというリストの入っている変数をひとつひとつ取り出して実行していますいまはスッキリとはわからなくてもとりあえずそのまま書いて動かしてみてください。何度も登場するのでだんだん分かってきます。

ステップ8: ゲームオーバーとクリアの表示

ボールが下の端を超えたらゲームオーバー、全てのブロックを消したらクリアと表示します

x = 40 y = 100 speedX = 2 speedY = 2 barX = 150 barY = 250 blocks = [] def setup(): size(300, 300) createBlocks() def draw(): global x, y, speedX, speedY background(0) fill(255) checkClear() x += speedX y += speedY if x > 300 or x < 0: speedX = speedX * -1 if y < 0: speedY = speedY * -1 ellipse(x, y, 30, 30) rect(barX, barY, 60, 20) if x > barX and x < barX + 60 and y > barY and y < barY + 20: speedY = speedY * -1 checkBallHit() showBlocks() if y > 300: textSize(30) text("Game Over", 70, 150) def keyPressed(): global barX if keyCode == RIGHT: barX += 5 elif keyCode == LEFT: barX -= 5 def createBlocks(): global blocks for i in range(0, 9): blockX = (i % 3) * 100 blockY = int(i / 3) * 30 block = {'x': blockX, 'y': blockY, 'ok': True } blocks.append(block) def showBlocks(): global blocks for block in blocks: if block['ok']: rect(block['x'] , block['y'], 100, 20) def checkBallHit(): global speedY for block in blocks: if x > block['x'] and x < block['x'] + 100 and y > block['y'] and y < block['y'] + 20 and block['ok']: block['ok'] = False # 次から表示しないようにしている speedY = speedY * -1 # 当たったので縦方向の速度を反転させている def checkClear(): for block in blocks: if block['ok']: return textSize(30) text("Clear!!", 70, 150) noLoop()完成版のコード

ここまでは 300x300の画面でやってきました。600x600まで大きくしたら完成です

# ボールを最初に表示する位置。xは横、yは縦の位置 x = 40 y = 200 # ボールが進むスピード。1回draw()関数が実行される時に何ピクセル進むか。縦横それぞれ定義する speedX = 2 speedY = 2 # プレイヤーが操作するバーの最初の位置 barX = 300 barY = 550 # ブロックが入るリスト(配列) blocks = [] def setup(): """最初に1回だけ実行される部分""" size(600, 600) createBlocks() def draw(): """プログラムが止まるまでくりかえしくりかえし実行される部分""" global x, y, speedX, speedY background(0) fill(255) checkClear() x += speedX y += speedY if x > 600 or x < 0: speedX = speedX * -1 if y < 0: speedY = speedY * -1 ellipse(x, y, 30, 30) rect(barX, barY, 100, 20) if x > barX and x < barX + 100 and y > barY and y < barY + 20: speedY = speedY * -1 checkBallHit() showBlocks() if y > 600: textSize(40) text("Game Over", 200, 300) def keyPressed(): global barX if keyCode == RIGHT: barX += 10 elif keyCode == LEFT: barX -= 10 def createBlocks(): """blocksというリスト(配列)にブロックをあらわすディクショナリを入れていく""" global blocks for i in range(0, 30): blockX = (i % 6) * 100 blockY = 10 + int(i / 6) * 30 block = {'x': blockX, 'y': blockY, 'ok': True } blocks.append(block) def showBlocks(): """ブロックを表示する""" global blocks for block in blocks: if block['ok']: # okがTrueのものだけ表示する。それ以外は既に消えている、ということなので。 rect(block['x'] , block['y'], 100, 20) def checkBallHit(): """ブロックにボールが当たったかどうかをチェックする""" global speedY for block in blocks: if x > block['x'] and x < block['x'] + 100 and y > block['y'] and y < block['y'] + 20 and block['ok']: block['ok'] = False # 次から表示しないようにしている speedY = speedY * -1 # 当たったので縦方向の速度を反転させている def checkClear(): """全てのブロックが消えているかチェックし、消えていたらゲームを止める""" for block in blocks: if block['ok']: # ひとつでも ok にTrueが入ってるものがあればこの関数を抜ける。 return # ここまで来たということは1個もokがTrueなブロックがなかったということ。つまり全て消えている状態 textSize(40) text("Clear!!", 200, 300) # drawの実行を止める noLoop()次回はもうちょっと高度なプログラミングに挑戦する予定です。おたのしみに

- 投稿日:2019-05-02T22:58:54+09:00

[ジュニア向け] PythonとProcessingでプログラミング入門:その1 - ブロックくずしを作ろう

この記事について

この記事では、Processing(プロセッシング)のPython(パイソン)モードを使ってプログラミングの基本を学びます。

メインの対象読者は中高生ですが、プログラミング入門者であれば役に立ちます。

完成図

この記事ではかんたんなブロックくずしを作ります。

Processingについて

Processing(プロセッシング)を使うと簡単に画面に絵を出したりマウスの操作で絵を動かせたりできます。

なぜPythonモードか

Processsingでは通常、専用のプログラミング言語を使うのですが、この記事ではPython(パイソン)というプログラミング言語を使って書いていきます。

Pythonは簡単に書け、プログラミングの初心者からプロ中のプロまでが使う便利な言語です。ここでPythonをおぼえるとずっと役に立ちます。インストール

※子ども向け注意:ページは英語で書かれています。ここはできれば大人に手伝ってもらいましょう

Processingのインストール

https://processing.org/ にアクセスします

以下のようなページがひらきます。左側にある「Download」というリンクをクリックします

次につかっているパソコンの種類にあわせてダウンロードします。

ダウンロードがおわると zipファイル(データが小さくなるよう加工したファイル)がダウンロードフォルダに表れます。

zipファイルをダブルクリックすると、Processingの本体ファイルが現れます。

Pythonモードのインストール

Processingのアイコンをダブルクリックすると以下のようなウィンドウが立ち上がります。右側にある「Java」となっているところをクリックすると「モードの追加..」というメニューが表示されるのでそこをクリックします。

次に出てくる画面で「Python Mode for Processing3」をクリックします

ダウンロードがおわったらその画面を閉じます。

さきほどの画面(ダブルクリックして立ち上げた状態の画面)のJavaのところをクリックして「Python」を選べればOKですPythonとProcessingの基本

プログラミング言語Pythonと、プログラミングを書いて動かすツールであるProcessingの基本について説明します。

Hello World(ハローワールド)

まずは最初に「Hellow World」と表示させてみましょう

print("Hello World")このように書いて▶マークの実行ボタンをおすと、エディタ画面の下半分に Hello World と表示されます

円を描く

次に円を描いてみましょう。Processingは絵やアニメーションを描くのが得意なプログラミングツールです

size(300, 300) ellipse(150, 150, 200, 200)実行ボタンを押すと、縦300ピクセル横300ピクセルの画面に、縦のx座標150、横のy座標150の位置を中心とした、高さ200ピクセル、横幅200ピクセルの円が描かれます

setup()とdraw()

Procssingのポイントは

setup()という関数とdraw()という関数です。関数については、あとで詳しく説明しますが、この時点ではプログラミングのかたまり、というようにおぼえてください。setup関数の中身は最初に一回だけ実行されます

def setup(): #..プログラムの最初に1回だけ実行されるdef draw(): # プログラムが止まるまで繰り返し繰り返し実行される。1秒間に何回も実行される例

最初に 400ピクセルx400ピクセルの画面を作り、ちょっとずつ位置どずらして円を描き続けている例です

x = 0 y = 0 def setup(): size(400,400) def draw(): global x,y x += 1 y += 1 ellipse(x, y, 100, 100)変数

変数とは、数字や文字列などを入れる箱のようなものです。(*箱というとプロのプログラマーからは違うという意見がでそうですが、ここはジュニア向けなので箱としておきます)。

x = 100 # 100という数字を変数 xに入れた name = "Taro" # Taroという文字を変数 name に入れた数字や文字だけでなく、プログラム内でつくったものも入れることができます。例えば、画面、ボタン、スーパーマリオだったらマリオなど。おいおい説明します

if文

ある条件にあてはまったかどうかで処理を分ける場合に

if 条件:という書き方をします。その条件の時に実行されるプログラムはインデント(頭に数文字分あけること)で指定します。またifの条件にはずれた時に実行される部分はelseというキーワードに続けて書きます↓の例でifの次の行が頭に数文字分あいていることに注目してください。同じ文字数分あいている数行が同じ条件の中で実行されるかたまり、という意味になります。

if x > 20: print("ここの部分はxが") print("20より大きい時に実行されます") else: print("ここはxが20以下の時に実行されます") print("ここはxがどちらの場合も実行されます")ブロックくずしを作る

ここから実際にブロックくずし作りに入っていきます

ステップ1: 円を動かす

まずは画面上に円を動かしてみましょう。「setup()とdraw()」の項目で作ったものと似ていますが、毎回draw()関数の中で

background(0)として画面全体を真っ黒に塗りつぶしている点が違います。x = 0 y = 0 def setup(): size(300, 300) def draw(): global x,y background(0) fill(255) x += 1 y += 1 ellipse(x, y, 30, 30)実行すると下のように動きます

ポイント

ellipseは楕円という意味です。中心の位置と縦横の長さを指定して円を描きますfill()は塗りつぶしを指定する命令です。()の中は色が入ります。この例の255は白を意味していますglobalは関数の外側で作られた変数を操作する時に使います。このxとyは、プログラムの頭の方で最初に作られていて、それをdraw()の中で操作するのでこの宣言が必要です+= 1は1を足すという意味です。ステップ2: プレイヤーが操作するバーを表示する。

画面上の下の方にバーを表示し、キーボードの左右の矢印で操作できるようにします

x = 0 y = 0 barX = 0 barY = 260 def setup(): size(300, 300) def draw(): global x,y background(0) fill(255) x += 1 y += 1 ellipse(x, y, 30, 30) rect(barX, barY, 60, 20) def keyPressed(): global barX if keyCode == RIGHT: barX += 1 elif keyCode == LEFT: barX -= 1実行すると下のような動きをします。右矢印を押してバーを右に動かそうとしてますが、遅くてまにあいません

ポイント

keyPressedはキーが押されて時に実行されるプロセッシングで使える関数です。今回はこの中で押されたキーのコードkeyCodeが右または左の時にボールのx座標を 1だけ足したり減らしたりしていますif 条件:に続けて別の条件のチェックをする時はelifという宣言をしますステップ3:壁でボールを反発させる

x = 40 y = 0 speedX = 2 speedY = 2 barX = 150 barY = 250 def setup(): size(300, 300) def draw(): global x, y, speedX, speedY background(0) fill(255) x += speedX y += speedY if x > 300 or x < 0: speedX = speedX * -1 if y > 300 or y < 0: speedY = speedY * -1 ellipse(x, y, 30, 30) rect(barX, barY, 60, 20) def keyPressed(): global barX if keyCode == RIGHT: barX += 3 elif keyCode == LEFT: barX -= 3ポイント

- 本当は下まで来たらゲームオーバーですが、とりあえず下での反発させています

- 変数

speedXspeedYはそれぞれ横方向のスピード、縦方向のスピードをあらわしてます。- 画面の端まできたかをチェックしているのが

if x > 300 or x < 0:の部分ですspeedX = speedX * -1は-1をかけて数字を反転させています。こうすることで逆方向に進むようになりますステップ4: バーにあたったら跳ね返る

x = 40 y = 0 speedX = 2 speedY = 2 barX = 150 barY = 250 def setup(): size(300, 300) def draw(): global x, y, speedX, speedY background(0) fill(255) x += speedX y += speedY if x > 300 or x < 0: speedX = speedX * -1 if y > 300 or y < 0: speedY = speedY * -1 ellipse(x, y, 30, 30) rect(barX, barY, 60, 20) if x > barX and x < barX + 60 and y > barY and y < barY + 20: speedY = speedY * -1 def keyPressed(): global barX if keyCode == RIGHT: barX += 3 elif keyCode == LEFT: barX -= 3ポイント

if x > barX and x < barX + 60 and y > barY and y < barY + 20:の部分でバーにあたったかどうかを判断しています- バーの動く速度を最初の例よりはやめています。

ステップ5: ブロックを表示する

横3列、縦3列、合計9個のブロックを表示させます。

x = 40 y = 0 speedX = 2 speedY = 2 barX = 150 barY = 250 def setup(): size(300, 300) def draw(): global x, y, speedX, speedY background(0) fill(255) x += speedX y += speedY if x > 300 or x < 0: speedX = speedX * -1 if y > 300 or y < 0: speedY = speedY * -1 ellipse(x, y, 30, 30) rect(barX, barY, 60, 20) if x > barX and x < barX + 60 and y > barY and y < barY + 20: speedY = speedY * -1 for i in range(0, 9): blockX = (i % 3) * 100 blockY = int(i / 3) * 30 rect(blockX, blockY, 100, 20) def keyPressed(): global barX if keyCode == RIGHT: barX += 3 elif keyCode == LEFT: barX -= 3一応それっぽいものが表示されましたが、まだボールがあたっても消えません

ポイント

以下の部分で9個のブロックを表示しています。

for i in range(0, 9): #9回の繰り返し。iに 0 から8までの数字が入ってこの中の文を繰り返し実行します blockX = (i % 3) * 100 # ブロックのx座標(横の位置)。 i % 3は余りを計算しています blockY = int(i / 3) * 30 #ブロックの縦の位置 int(i/3) は3で割って切り捨てしています rect(blockX, blockY, 100, 20) # 長方形を描いていますステップ6: ブロック表示部分を関数にする

次のステップでブロックがボールにあたったら消えるにようにします。そのためにブロック表示部分を関数にして draw の外に出しておきましょう

x = 40 y = 0 speedX = 2 speedY = 2 barX = 150 barY = 250 def setup(): size(300, 300) def draw(): global x, y, speedX, speedY background(0) fill(255) x += speedX y += speedY if x > 300 or x < 0: speedX = speedX * -1 if y > 300 or y < 0: speedY = speedY * -1 ellipse(x, y, 30, 30) rect(barX, barY, 60, 20) if x > barX and x < barX + 60 and y > barY and y < barY + 20: speedY = speedY * -1 showBlocks() def keyPressed(): global barX if keyCode == RIGHT: barX += 3 elif keyCode == LEFT: barX -= 3 def showBlocks(): for i in range(0, 9): blockX = (i % 3) * 100 blockY = int(i / 3) * 30 rect(blockX, blockY, 100, 20)ポイント

showBlockという関数を作ってブロック表示部分をそこにまとめました。- draw() の中で

showBlocks()という形で作った関数を実行していますステップ7: ブロックにあたったら消えるようにする

x = 40 y = 100 speedX = 2 speedY = 2 barX = 150 barY = 250 blocks = [] def setup(): size(300, 300) createBlocks() def draw(): global x, y, speedX, speedY background(0) fill(255) x += speedX y += speedY if x > 300 or x < 0: speedX = speedX * -1 if y > 300 or y < 0: speedY = speedY * -1 ellipse(x, y, 30, 30) rect(barX, barY, 60, 20) if x > barX and x < barX + 60 and y > barY and y < barY + 20: speedY = speedY * -1 checkBallHit() showBlocks() def keyPressed(): global barX if keyCode == RIGHT: barX += 3 elif keyCode == LEFT: barX -= 3 def createBlocks(): global blocks for i in range(0, 9): blockX = (i % 3) * 100 blockY = int(i / 3) * 30 block = {'x': blockX, 'y': blockY, 'ok': True } blocks.append(block) def showBlocks(): global blocks for block in blocks: if block['ok']: rect(block['x'] , block['y'], 100, 20) def checkBallHit(): global speedY for block in blocks: if x > block['x'] and x < block['x'] + 100 and y > block['y'] and y < block['y'] + 20 and block['ok']: block['ok'] = False # 次から表示しないようにしている speedY = speedY * -1 # 当たったので縦方向の速度を反転させているポイント

- ここではリスト(配列)とディクショナリという考え方が登場しています。

- リストは、複数の変数を入れる箱です。ここでは

blocks = []という部分で宣言し、blocks.append()という命令を使って追加しています。- ディクショナリは項目名と値のセットをもつ変数です。

block = {'x': blockX, 'y': blockY, 'ok': True }の部分でひとつひとつのブロックが x, x, ok という3つの項目をもつものとして作られていますfor block in blocks:のところはblocksというリストの入っている変数をひとつひとつ取り出して実行していますいまはスッキリとはわからなくてもとりあえずそのまま書いて動かしてみてください。何度も登場するのでだんだん分かってきます。

ステップ8: ゲームオーバーとクリアの表示

ボールが下の端を超えたらゲームオーバー、全てのブロックを消したらクリアと表示します

x = 40 y = 100 speedX = 2 speedY = 2 barX = 150 barY = 250 blocks = [] def setup(): size(300, 300) createBlocks() def draw(): global x, y, speedX, speedY background(0) fill(255) checkClear() x += speedX y += speedY if x > 300 or x < 0: speedX = speedX * -1 if y < 0: speedY = speedY * -1 ellipse(x, y, 30, 30) rect(barX, barY, 60, 20) if x > barX and x < barX + 60 and y > barY and y < barY + 20: speedY = speedY * -1 checkBallHit() showBlocks() if y > 300: textSize(30) text("Game Over", 70, 150) def keyPressed(): global barX if keyCode == RIGHT: barX += 5 elif keyCode == LEFT: barX -= 5 def createBlocks(): global blocks for i in range(0, 9): blockX = (i % 3) * 100 blockY = int(i / 3) * 30 block = {'x': blockX, 'y': blockY, 'ok': True } blocks.append(block) def showBlocks(): global blocks for block in blocks: if block['ok']: rect(block['x'] , block['y'], 100, 20) def checkBallHit(): global speedY for block in blocks: if x > block['x'] and x < block['x'] + 100 and y > block['y'] and y < block['y'] + 20 and block['ok']: block['ok'] = False # 次から表示しないようにしている speedY = speedY * -1 # 当たったので縦方向の速度を反転させている def checkClear(): for block in blocks: if block['ok']: return textSize(30) text("Clear!!", 70, 150) noLoop()完成版のコード

ここまでは 300x300の画面でやってきました。600x600まで大きくしたら完成です

# ボールを最初に表示する位置。xは横、yは縦の位置 x = 40 y = 200 # ボールが進むスピード。1回draw()関数が実行される時に何ピクセル進むか。縦横それぞれ定義する speedX = 2 speedY = 2 # プレイヤーが操作するバーの最初の位置 barX = 300 barY = 550 # ブロックが入るリスト(配列) blocks = [] def setup(): """最初に1回だけ実行される部分""" size(600, 600) createBlocks() def draw(): """プログラムが止まるまでくりかえしくりかえし実行される部分""" global x, y, speedX, speedY background(0) fill(255) checkClear() x += speedX y += speedY if x > 600 or x < 0: speedX = speedX * -1 if y < 0: speedY = speedY * -1 ellipse(x, y, 30, 30) rect(barX, barY, 100, 20) if x > barX and x < barX + 100 and y > barY and y < barY + 20: speedY = speedY * -1 checkBallHit() showBlocks() if y > 600: textSize(40) text("Game Over", 200, 300) def keyPressed(): global barX if keyCode == RIGHT: barX += 10 elif keyCode == LEFT: barX -= 10 def createBlocks(): """blocksというリスト(配列)にブロックをあらわすディクショナリを入れていく""" global blocks for i in range(0, 30): blockX = (i % 6) * 100 blockY = 10 + int(i / 6) * 30 block = {'x': blockX, 'y': blockY, 'ok': True } blocks.append(block) def showBlocks(): """ブロックを表示する""" global blocks for block in blocks: if block['ok']: # okがTrueのものだけ表示する。それ以外は既に消えている、ということなので。 rect(block['x'] , block['y'], 100, 20) def checkBallHit(): """ブロックにボールが当たったかどうかをチェックする""" global speedY for block in blocks: if x > block['x'] and x < block['x'] + 100 and y > block['y'] and y < block['y'] + 20 and block['ok']: block['ok'] = False # 次から表示しないようにしている speedY = speedY * -1 # 当たったので縦方向の速度を反転させている def checkClear(): """全てのブロックが消えているかチェックし、消えていたらゲームを止める""" for block in blocks: if block['ok']: # ひとつでも ok にTrueが入ってるものがあればこの関数を抜ける。 return # ここまで来たということは1個もokがTrueなブロックがなかったということ。つまり全て消えている状態 textSize(40) text("Clear!!", 200, 300) # drawの実行を止める noLoop()次回はもうちょっと高度なプログラミングに挑戦する予定です。おたのしみに

- 投稿日:2019-05-02T22:29:42+09:00

PythonでSpotify API [アルバム情報編]

前回の記事(とにかく使ってみる編)では、とりあえずAPI使って情報の取得ができるとこまでできたので、今度は狙った情報をガンガン取得していきたいと思います。

APIのドキュメントの1番上にあったので、アルバム情報を紐解いてみましょう。

サンプルがありましたがどうもこんなかんじの情報らしい。

ちょっとだけ「...」で省略してます。{ "album_type" : "album", "artists" : [ { "external_urls" : { "spotify" : "https://open.spotify.com/artist/2BTZIqw0ntH9MvilQ3ewNY" }, "href" : "https://api.spotify.com/v1/artists/2BTZIqw0ntH9MvilQ3ewNY", "id" : "2BTZIqw0ntH9MvilQ3ewNY", "name" : "Cyndi Lauper", "type" : "artist", "uri" : "spotify:artist:2BTZIqw0ntH9MvilQ3ewNY" } ], "available_markets" : [ "AD", "AR", ...], "copyrights" : [ { "text" : "(P) 2000 Sony Music Entertainment Inc.", "type" : "P" } ], "external_ids" : { "upc" : "5099749994324" }, "external_urls" : { "spotify" : "https://open.spotify.com/album/0sNOF9WDwhWunNAHPD3Baj" }, "genres" : [ ], "href" : "https://api.spotify.com/v1/albums/0sNOF9WDwhWunNAHPD3Baj", "id" : "0sNOF9WDwhWunNAHPD3Baj", "images" : [ { "height" : 640, "url" : "https://i.scdn.co/image/07c323340e03e25a8e5dd5b9a8ec72b69c50089d", "width" : 640 }, ...], "name" : "She's So Unusual", "popularity" : 39, "release_date" : "1983", "release_date_precision" : "year", "tracks" : { "href" : "https://api.spotify.com/v1/albums/0sNOF9WDwhWunNAHPD3Baj/tracks?offset=0&limit=50", "items" : [ { "artists" : [ { "external_urls" : { "spotify" : "https://open.spotify.com/artist/2BTZIqw0ntH9MvilQ3ewNY" }, "href" : "https://api.spotify.com/v1/artists/2BTZIqw0ntH9MvilQ3ewNY", "id" : "2BTZIqw0ntH9MvilQ3ewNY", "name" : "Cyndi Lauper", "type" : "artist", "uri" : "spotify:artist:2BTZIqw0ntH9MvilQ3ewNY" } ], "available_markets" : [ "AD", "AR", ...], "disc_number" : 1, "duration_ms" : 305560, "explicit" : false, "external_urls" : { "spotify" : "https://open.spotify.com/track/3f9zqUnrnIq0LANhmnaF0V" }, "href" : "https://api.spotify.com/v1/tracks/3f9zqUnrnIq0LANhmnaF0V", "id" : "3f9zqUnrnIq0LANhmnaF0V", "name" : "Money Changes Everything", "preview_url" : "https://p.scdn.co/mp3-preview/01bb2a6c9a89c05a4300aea427241b1719a26b06", "track_number" : 1, "type" : "track", "uri" : "spotify:track:3f9zqUnrnIq0LANhmnaF0V" }, { ... } ], "limit" : 50, "next" : null, "offset" : 0, "previous" : null, "total" : 13 }, "type" : "album", "uri" : "spotify:album:0sNOF9WDwhWunNAHPD3Baj" }なるほどわからん。

遊びで使う分に使えそうなものだけ説明しますね。

URLとか名前とか、見るからに明らかなものは除きます。album_type

種類。single,album,compilationの3種類。artists

アーティストですね。複数形だしリスト形式なので、一つのアルバムに対して複数のアーティストが関与している場合には複数の値が入る様子。

例をよくみてるとわかりますが、アーティスト情報は楽曲1曲1曲にもついてます。このアーティスト情報は簡易化されたもので、詳細化されたものが別途取得できるみたいです。

artistsオブジェクトの中のid使って。available_markets

えっ売ってる国わかるの?すごくない?どうやって調べるんだろ。

「ISO 3166-1 alpha-2 country code」のリストになってます。

アルファベット2文字で国を表したもので、日本ならJP、アメリカならUSとか。image

いわゆるジャケット。サイズとURLのオブジェクトがリストになってる。popularity

0〜100の人気度(であってるのかな)。

ドキュメントによると、アルバムの人気度は収録されてる曲それぞれの人気度から抽出してるみたいです。tracks

収録曲のオブジェクトがリストになってます。artists同様簡易化されたものです。

album自体と同じような情報(名前やid、URLやartists)が入ってますね。ディスク番号やアルバム内の曲番が入ってるのが、芸がこまけーなーって思います。

いやそりゃ必要ではあるでしょうけど。今回はとりあえず、APIのドキュメントを読みながら記事におこしてみたってかんじです。

今度は、遊んでみて記事書いてみまーす。

- 投稿日:2019-05-02T20:52:07+09:00

pythonで簡単に配列を左に動かす方法

条件

a = [1,2,3,4,5]

N = 左に動かす処理を繰り返す回数

d = 配列の長さ ( [1,2,3,4,5]の場合、d = 5 )

として、配列を左にずらす処理を考えます。N = 4の時、a = [5,1,2,3,4] といった具合ですね。

全ての要素をずらしていく方法

for i in range(N): a0 = a[0] for j in range(len(a)): if n-1 == j: a[n-1] = a0 else: a[j] = a[j+1]「aの長さ分、要素を一つずらす処理」をN回繰り返していく力技です。

最初はこのコードで処理をしていました。

しかし、処理時間を考えた時、もっと早く効率のいい方法があります。先頭の要素を一番後ろにずらしていく方法

for i in range(N): a0 = a[0] a.remove(a0) a.append(a0)この処理の方がスマートで、処理時間も短いです。

- 投稿日:2019-05-02T20:51:46+09:00

【データ解析】ボストン住宅価格データセットを使ってデータ解析する

概要

- scikit-learnのサイトには、現在(2019.05.02時点)で7種類のToyデータセットが用意されています。

- そのうちの一つ「ボストン住宅価格データセット」を使ってデータ解析してみます。このデータセットはUCI ML住宅データセットを加工したデータです。

ボストン住宅価格データセットの解析

ボストン住宅価格データセットの読み込み

- 戻り値(boston)として、data(説明変数)とtarget(目的変数)が返ってきますので、変数に格納します。

#ボストン住宅価格データセットの読み込み from sklearn.datasets import load_boston boston = load_boston() #説明変数 X_array = boston.data #目的変数 y_array = boston.target説明変数の出力

for i in X_array:print(i)[ 6.32000000e-03 1.80000000e+01 2.31000000e+00 0.00000000e+00 5.38000000e-01 6.57500000e+00 6.52000000e+01 4.09000000e+00 1.00000000e+00 2.96000000e+02 1.53000000e+01 3.96900000e+02 4.98000000e+00] [ 2.73100000e-02 0.00000000e+00 7.07000000e+00 0.00000000e+00 4.69000000e-01 6.42100000e+00 7.89000000e+01 4.96710000e+00 2.00000000e+00 2.42000000e+02 1.78000000e+01 3.96900000e+02 9.14000000e+00] [ 2.72900000e-02 0.00000000e+00 7.07000000e+00 0.00000000e+00 4.69000000e-01 7.18500000e+00 6.11000000e+01 4.96710000e+00 2.00000000e+00 2.42000000e+02 1.78000000e+01 3.92830000e+02 4.03000000e+00] (省略) [ 6.07600000e-02 0.00000000e+00 1.19300000e+01 0.00000000e+00 5.73000000e-01 6.97600000e+00 9.10000000e+01 2.16750000e+00 1.00000000e+00 2.73000000e+02 2.10000000e+01 3.96900000e+02 5.64000000e+00] [ 1.09590000e-01 0.00000000e+00 1.19300000e+01 0.00000000e+00 5.73000000e-01 6.79400000e+00 8.93000000e+01 2.38890000e+00 1.00000000e+00 2.73000000e+02 2.10000000e+01 3.93450000e+02 6.48000000e+00] [ 4.74100000e-02 0.00000000e+00 1.19300000e+01 0.00000000e+00 5.73000000e-01 6.03000000e+00 8.08000000e+01 2.50500000e+00 1.00000000e+00 2.73000000e+02 2.10000000e+01 3.96900000e+02 7.88000000e+00]説明変数のカラムの説明

以下、13カラムで出力されます。(公式サイトの説明をGoogle翻訳したものをベースにしています。)

カラム 説明 CRIM 町ごとの一人当たりの犯罪率 ZN 宅地の比率が25,000平方フィートを超える敷地に区画されている。 INDUS 町当たりの非小売業エーカーの割合 CHAS チャーリーズ川ダミー変数(川の境界にある場合は1、それ以外の場合は0) NOX 一酸化窒素濃度(1000万分の1) RM 1住戸あたりの平均部屋数 AGE 1940年以前に建設された所有占有ユニットの年齢比率 DIS 5つのボストンの雇用センターまでの加重距離 RAD ラジアルハイウェイへのアクセス可能性の指標 TAX 10,000ドルあたりの税全額固定資産税率 PTRATIO 生徒教師の比率 B 町における黒人の割合 LSTAT 人口当たり地位が低い率 MEDV 1000ドルでの所有者居住住宅の中央値 目的変数の出力

print(y_array)[ 24. 21.6 34.7 33.4 36.2 28.7 22.9 27.1 16.5 18.9 15. 18.9 21.7 20.4 18.2 19.9 23.1 17.5 20.2 18.2 13.6 19.6 15.2 14.5 15.6 13.9 16.6 14.8 18.4 21. 12.7 14.5 13.2 13.1 13.5 18.9 20. 21. 24.7 30.8 34.9 26.6 25.3 24.7 21.2 19.3 20. 16.6 (中略) 19.1 20.1 19.9 19.6 23.2 29.8 13.8 13.3 16.7 12. 14.6 21.4 23. 23.7 25. 21.8 20.6 21.2 19.1 20.6 15.2 7. 8.1 13.6 20.1 21.8 24.5 23.1 19.7 18.3 21.2 17.5 16.8 22.4 20.6 23.9 22. 11.9]単位は、1,000(USD)です。

説明変数、目的変数を統合してDataFrame化

import pandas as pd import numpy as np from pandas import DataFrame df = DataFrame(X_array, columns = boston.feature_names).assign(MEDV=np.array(y_array)) # ヘッダ出力 df.head相関関係の可視化

- 説明変数の各項目(CRIMなど)と目的変数(MEDV)の相関関係を以下、可視化してみます。

- グラフ描画ライブラリのseabornをインポートします。

import seaborn as snsCRIM(犯罪率) - MEDV(住宅価格)

# CRIM(犯罪率)、MEDV(住宅価格) sns.regplot('CRIM','MEDV',data = df)ZN(宅地比率) - MEDV(住宅価格)

# ZN(宅地比率)、MEDV(住宅価格)で可視化 sns.regplot('ZN','MEDV',data = df)INDUS(非小売業エーカーの割合) - MEDV(住宅価格)

#INDUS(非小売業エーカーの割合)、MEDV(住宅価格)で可視化 sns.regplot('INDUS','MEDV',data = df)CHAS(チャーリーズ川ダミー変数) - MEDV(住宅価格)

#CHAS(チャーリーズ川ダミー変数)、MEDV(住宅価格)で可視化 sns.regplot('CHAS','MEDV',data = df)RM(1住戸あたりの平均部屋数) - MEDV(住宅価格)

#RM(1住戸あたりの平均部屋数)、MEDV(住宅価格)で可視化 sns.regplot('RM','MEDV',data = df)

- このように可視化してみると、RM(1住戸あたりの平均部屋数)は、MEDV(住宅価格)と相関関係が見て取れますが、CHAS(チャーリーズ川ダミー変数)には相関関係は見て取れそうに無いですね。

線形回帰で学習

- この記事と同様にscikit-learnを使用して学習させて見ます。

# scikit-learnの準備 from sklearn.model_selection import train_test_split # 訓練データとテストデータに8:2で分割 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_array, y_array, test_size=0.2, random_state=0) # 線形回帰で学習 from sklearn import linear_model model = linear_model.LinearRegression() model.fit(X_train, y_train) # 訓練データを用いた評価 print(model.score(X_train, y_train)) # テストデータを用いた評価 print(model.score(X_test, y_test))

- 残念ながら、あまり精度は高くないようです。

- 後日、非線形回帰の手法も試してみたいと思いますが、本記事ではここまでとしたいと思います。

参考にさせていただいたサイト

- 投稿日:2019-05-02T20:42:22+09:00

ケチサイエンティストへの道〜Python3で自分のバイクの最適給油タイミングを求めよう〜 ③『最適停止問題(結婚問題)を応用し,最適給油タイミングを求める』

はじめに

本記事をご覧いただき,誠にありがとうございます.

この記事は『Python3で自分のバイクの最適給油タイミングを求めよう』のシリーズ第三弾となっております.

今回は前回の続きで,『最適停止問題(結婚問題)を給油行動に適応し,数理科学的な最適給油タイミングの実装』をしていきます

(最適停止問題(結婚問題)の考え方をガソリンの給油行動に適応し,その時の効果についてシミュレーション科学的に検証しよう!).前回までの記事をご覧になられていない方は,

第一弾:自分の給油行動をモデリングしてみた

第二弾:シンプルな戦略でトータルコストの削減を狙おう

の上記2つの記事を,まずご覧になってから本記事をご覧いただくと,スムーズに理解ができるかもしれません.結論 = やり方次第で,年間ランチ一回分のコストをセーブできるよ!!笑

(給油回数がアホみたいに増えますが,365日を20日区切りに考えて,最適停止問題を適応する戦略(D20)を適応すれば,年間給油コストを1000円以上も抑えることができることがわかりました)それでは下記コンテンツをお楽しみください.

まずは,最適停止問題(結婚問題)について説明します.最適停止問題(結婚問題)とは

最適停止問題(結婚問題)とは次のような問題のことです.(Wiki参照)

1.結婚相手(一人だけ)を決めるものとする.

2.$n$人の結婚相手候補が居る.($n$は既知)

3.結婚相手候補には順位がつけられ,複数の結婚相手候補が同じ順位になることはない.

4.無作為な順番で一人ずつと付き合ってみる.次に誰と付き合うかはみな同じ確率である.

5.毎回,付き合ったあとで,その相手と結婚するかどうかを即座に決定する.

6.その結婚相手候補と結婚するかどうかは,それまで付き合ってきた相手との相対的な順位にのみ基づいて決定する.

7.別れた相手とは二度と復縁できず,結婚もできない.

8.上記1〜7の条件下で,最適な結婚相手と結婚することが本問題の目的である.つまり,後戻りができない状況で,ベストな相手と結ばれるための問題ということです.この問題を定式化しましょう.

最適停止問題の定式化

いきなり,一人目の相手と結婚するわけにもいかないので,最初の何人かは様子見でスキップすることとしましょう.そこで最初の$r-1$人の結婚相手候補はスキップします.

それ以降,現れる結婚相手候補がこれまで付き合った中で一番良い相手だったらその時点で結婚します.任意の$r$について,最良の相手と結婚する確率は

P(r) = \sum_{j=r}^{n} \Bigl( \frac{1}{n} \Bigr) \Bigl( \frac{r-1}{j-1} \Bigr) = \Bigl( \frac{r-1}{n} \Bigr) \sum_{j=r}^{n} \Bigl( \frac{1}{j-1} \Bigr)と表せます.

$n$が無限大に近づくとして,$n$分の$r$の極限を$x$,$n$分の$j$を$t$,$n$分の$1$を$dt$とすると,上記の総和は,下記の積分にて表現できます.

P(r) = x \int_{x}^{1} \frac{1}{t} dt = -x \log (x)$P(r)$の$x$に関する導関数をとり,$=0$となる$x$について解くと,最適な$x$は$\frac{1}{e}$となります.したがって,最適なスキップは$n$が増大するにつれて,$\frac{n}{e}$に近づいていき,最適な結婚相手候補を選択する確率は,$\frac{1}{e}$に近づいていきます.

簡単に言えば,最初から$e$分の$n$番目は嫌でもスキップして,それ以降に素晴らしい結婚相手候補に出逢えば結婚する戦略を取れば,0.368の確率で最適な結婚相手と結婚できるということです.

給油行動の戦略の紹介

では,最適停止問題(結婚問題)をガソリンの給油行動に落とし込みましょう.

極端なことを言ってしまえば,365日のうち,$e$分の$n$日目(135日)まではスキップして,それ以降,ガソリンの値段が最安値を更新したら一発ドカンと給油するのが,理論上,最適な給油行動と言えます.

ですが,ガソリンタンクは8Lという制約条件があり,かつ,ガス欠だと走らないので,ガソリンの残量は0Lよりも多くないといけないという制約条件があります.

そこで,

1.365日を10日区切りに考えて,最適停止問題を適応する戦略(D10)

2.365日を20日区切りに考えて,最適停止問題を適応する戦略(D20)

3.365日を30日区切りに考えて,最適停止問題を適応する戦略(D30)

4.365日を40日区切りに考えて,最適停止問題を適応する戦略(D40)

5.365日を50日区切りに考えて,最適停止問題を適応する戦略(D50)この5つの戦略を,第一弾の給油行動における各評価項目と比較し,最適停止規則による給油行動のレビューを行おうと思います.

ただし,ガソリンタンクの残量が0.8Lよりも小さくなってしまった場合は,ガス欠が怖いので,嫌でも給油するという制約条件をプラスします.

給油行動の戦略のモデリング

ここまでの説明をモデル表現すると次に示すようになります.

(ここは読み飛ばしてもらって構いません.)for i in range(0, total_days + 1): # 365日間の給油行動シミュレーション # 神様がガソリンの値段を決定します. if i == 0: gas_price = np.random.choice(gas_price_list) else: if np.random.rand() < 0.2: gas_price = np.random.choice(gas_price_list) # 毎日,ガソリンはちょっとした値段の変化があるものとしましょう. gas_price += np.random.normal(0,1) # 基本戦略の実装 if fuel_tank_STD < 0.8: fueling_litter = fuel_capa - fuel_tank_STD total_amountOfrefuel_STD += fueling_litter total_cost_STD += gas_price * fueling_litter fuel_tank_STD = fuel_capa refueling_times_STD += 1 # タンク容量が0.8L未満になってしまったら,嫌でも給油する if fuel_tank_D10 < 0.8: fueling_litter = fuel_capa - fuel_tank_D10 total_amountOfrefuel_D10 += fueling_litter total_cost_D10 += gas_price * fueling_litter fuel_tank_D10 = fuel_capa refueling_times_D10 += 1 # タンク容量が0.8L未満になってしまったら,嫌でも給油する if fuel_tank_D20 < 0.8: fueling_litter = fuel_capa - fuel_tank_D20 total_amountOfrefuel_D20 += fueling_litter total_cost_D20 += gas_price * fueling_litter fuel_tank_D20 = fuel_capa refueling_times_D20 += 1 # タンク容量が0.8L未満になってしまったら,嫌でも給油する if fuel_tank_D30 < 0.8: fueling_litter = fuel_capa - fuel_tank_D30 total_amountOfrefuel_D30 += fueling_litter total_cost_D30 += gas_price * fueling_litter fuel_tank_D30 = fuel_capa refueling_times_D30 += 1 # タンク容量が0.8L未満になってしまったら,嫌でも給油する if fuel_tank_D40 < 0.8: fueling_litter = fuel_capa - fuel_tank_D40 total_amountOfrefuel_D40 += fueling_litter total_cost_D40 += gas_price * fueling_litter fuel_tank_D40 = fuel_capa refueling_times_D40 += 1 # タンク容量が0.8L未満になってしまったら,嫌でも給油する if fuel_tank_D50 < 0.8: fueling_litter = fuel_capa - fuel_tank_D50 total_amountOfrefuel_D50 += fueling_litter total_cost_D50 += gas_price * fueling_litter fuel_tank_D50 = fuel_capa refueling_times_D50 += 1 # 10日区切りの最適停止規則 if i % days10 == 0: list_gasprice_D10 = [] refueling_flag_D10 = False list_gasprice_D10.append(gas_price) else: if (i % days10) < (days10 / np.e): list_gasprice_D10.append(gas_price) else: if refueling_flag_D10 == True: pass if gas_price < min(list_gasprice_D10): fueling_litter = fuel_capa - fuel_tank_D10 total_amountOfrefuel_D10 += fueling_litter total_cost_D10 += gas_price * fueling_litter fuel_tank_D10 = fuel_capa refueling_times_D10 += 1 refueling_flag_D10 = True # 20日区切りの最適停止規則 if i % days20 == 0: list_gasprice_D20 = [] refueling_flag_D20 = False list_gasprice_D20.append(gas_price) else: if (i % days20) < (days20 / np.e): list_gasprice_D20.append(gas_price) else: if refueling_flag_D20 == True: pass if gas_price < min(list_gasprice_D20): fueling_litter = fuel_capa - fuel_tank_D20 total_amountOfrefuel_D20 += fueling_litter total_cost_D20 += gas_price * fueling_litter fuel_tank_D20 = fuel_capa refueling_times_D20 += 1 refueling_flag_D20 = True # 30日区切りの最適停止規則 if i % days30 == 0: list_gasprice_D30 = [] refueling_flag_D30 = False list_gasprice_D30.append(gas_price) else: if (i % days30) < (days30 / np.e): list_gasprice_D30.append(gas_price) else: if refueling_flag_D30 == True: pass if gas_price < min(list_gasprice_D30): fueling_litter = fuel_capa - fuel_tank_D30 total_amountOfrefuel_D30 += fueling_litter total_cost_D30 += gas_price * fueling_litter fuel_tank_D30 = fuel_capa refueling_times_D30 += 1 refueling_flag_D30 = True # 40日区切りの最適停止規則 if i % days40 == 0: list_gasprice_D40 = [] refueling_flag_D40 = False list_gasprice_D40.append(gas_price) else: if (i % days40) < (days40 / np.e): list_gasprice_D40.append(gas_price) else: if refueling_flag_D40 == True: pass if gas_price < min(list_gasprice_D40): fueling_litter = fuel_capa - fuel_tank_D40 total_amountOfrefuel_D40 += fueling_litter total_cost_D40 += gas_price * fueling_litter fuel_tank_D40 = fuel_capa refueling_times_D40 += 1 refueling_flag_D40 = True # 50日区切りの最適停止規則 if i % days50 == 0: list_gasprice_D50 = [] refueling_flag_D50 = False list_gasprice_D50.append(gas_price) else: if (i % days50) < (days50 / np.e): list_gasprice_D50.append(gas_price) else: if refueling_flag_D50 == True: pass if gas_price < min(list_gasprice_D50): fueling_litter = fuel_capa - fuel_tank_D50 total_amountOfrefuel_D50 += fueling_litter total_cost_D50 += gas_price * fueling_litter fuel_tank_D50 = fuel_capa refueling_times_D50 += 1 refueling_flag_D50 = True # iが6ならば,土曜日であると仮定 if i % 6 == 0: # 0.15の確率でお出かけする.(土曜は少し疲れてるのであまり長距離ドライブはしたくない) if np.random.rand() < 0.15: running_distance = np.random.normal(10, 5) while running_distance <= 0: running_distance = np.random.normal(10, 5) total_running += 2 * running_distance fuel_tank_STD -= fuel_consumptionPer1km * 2 * running_distance fuel_tank_D10 -= fuel_consumptionPer1km * 2 * running_distance fuel_tank_D20 -= fuel_consumptionPer1km * 2 * running_distance fuel_tank_D30 -= fuel_consumptionPer1km * 2 * running_distance fuel_tank_D40 -= fuel_consumptionPer1km * 2 * running_distance fuel_tank_D50 -= fuel_consumptionPer1km * 2 * running_distance # iが7ならば,日曜日であると仮定 if i % 7 == 0: # 0.2の確率でお出かけする.(日曜は元気だから長距離ドライブをしてもいいかな〜って気分) if np.random.rand() < 0.2: running_distance = np.random.normal(15, 5) while running_distance <= 0: running_distance = np.random.normal(15, 5) total_running += 2 * running_distance fuel_tank_STD -= fuel_consumptionPer1km * 2 * running_distance fuel_tank_D10 -= fuel_consumptionPer1km * 2 * running_distance fuel_tank_D20 -= fuel_consumptionPer1km * 2 * running_distance fuel_tank_D30 -= fuel_consumptionPer1km * 2 * running_distance fuel_tank_D40 -= fuel_consumptionPer1km * 2 * running_distance fuel_tank_D50 -= fuel_consumptionPer1km * 2 * running_distance # 平日は大学にしか行きません else: # うちから大学まで7.6kmです. total_running += 2 * 7.6 fuel_tank_STD -= fuel_consumptionPer1km * 2 * 7.6 fuel_tank_D10 -= fuel_consumptionPer1km * 2 * 7.6 fuel_tank_D20 -= fuel_consumptionPer1km * 2 * 7.6 fuel_tank_D30 -= fuel_consumptionPer1km * 2 * 7.6 fuel_tank_D40 -= fuel_consumptionPer1km * 2 * 7.6 fuel_tank_D50 -= fuel_consumptionPer1km * 2 * 7.6 list_days.append(i) list_totaldist.append(total_running) list_fueltank_STD.append(fuel_tank_STD) list_refueltimes_STD.append(refueling_times_STD) list_totalcost_STD.append(total_cost_STD) list_gasprice.append(gas_price) list_fueltank_D10.append(fuel_tank_D10) list_refueltimes_D10.append(refueling_times_D10) list_totalcost_D10.append(total_cost_D10) list_fueltank_D20.append(fuel_tank_D20) list_refueltimes_D20.append(refueling_times_D20) list_totalcost_D20.append(total_cost_D20) list_fueltank_D30.append(fuel_tank_D30) list_refueltimes_D30.append(refueling_times_D30) list_totalcost_D30.append(total_cost_D30) list_fueltank_D40.append(fuel_tank_D40) list_refueltimes_D40.append(refueling_times_D40) list_totalcost_D40.append(total_cost_D40) list_fueltank_D50.append(fuel_tank_D50) list_refueltimes_D50.append(refueling_times_D50) list_totalcost_D50.append(total_cost_D50) print("******************* 基本戦略(自身の給油行動)*******************") print("トータルコスト(¥):" + str(total_cost_STD)) print("総走行距離(Km):" + str(total_running)) print("総給油回数 :" + str(refueling_times_STD)) print("総給油量(L):" + str(total_amountOfrefuel_STD)) print("******************* 最適停止規則(D10)*******************") print("トータルコスト(¥):" + str(total_cost_D10)) print("総走行距離(Km):" + str(total_running)) print("総給油回数 :" + str(refueling_times_D10)) print("総給油量(L):" + str(total_amountOfrefuel_D10)) print("******************* 最適停止規則(D20)*******************") print("トータルコスト(¥):" + str(total_cost_D20)) print("総走行距離(Km):" + str(total_running)) print("総給油回数 :" + str(refueling_times_D20)) print("総給油量(L):" + str(total_amountOfrefuel_D20)) print("******************* 最適停止規則(D30)*******************") print("トータルコスト(¥):" + str(total_cost_D30)) print("総走行距離(Km):" + str(total_running)) print("総給油回数 :" + str(refueling_times_D30)) print("総給油量(L):" + str(total_amountOfrefuel_D30)) print("******************* 最適停止規則(D40)*******************") print("トータルコスト(¥):" + str(total_cost_D40)) print("総走行距離(Km):" + str(total_running)) print("総給油回数 :" + str(refueling_times_D40)) print("総給油量(L):" + str(total_amountOfrefuel_D40)) print("******************* 最適停止規則(D50)*******************") print("トータルコスト(¥):" + str(total_cost_D50)) print("総走行距離(Km):" + str(total_running)) print("総給油回数 :" + str(refueling_times_D50)) print("総給油量(L):" + str(total_amountOfrefuel_D50))上記プログラムでは,年間給油コスト・総走行距離,総給油回数,総給油量を評価項目とし,標準出力へ出力することとしました.

シミュレーション結果

では早速結果を見ていきましょう.

年間給油コスト・総走行距離,総給油回数,総給油量の比較

標準出力から得られたシミュレーション結果は,このようになりました.

給油にかかるトータルコストが最安値となったのは,戦略D20でした.

つまり,365日を20日区切りに考えて,最適停止問題を適応すると,年間給油コストが最安になります.現在の給油行動との年間給油コストの差額は,1000円近いので,ランチ一回分節約できることがわかりました.ただ,給油回数がどうしても多くなってしまうので,ネックですね.笑

ガソリン代の価格の推移

続いて,365日間でガソリンの価格がどのように推移していったのかを,グラフにて示します.

ガソリン価格の決定方法に関しては,

第一弾:自分の給油行動をモデリングしてみた

に詳しく記載しておりますので,御覧ください.一年間でそれなりの価格変動があったようです.

総走行距離の時間的な推移

続いて,365日間で総走行距離がどのように推移していったのかを,グラフにて示します.

多少の凸凹がありますが,基本的には総走行距離は時刻(日付)の増加に対して線形に増加していったことがわかります.

直感的な理解と一致しますね.

各戦略における給油回数の時間的な推移

続いて,各戦略において,365日間で総給油回数がどのように推移していったのかを,グラフにて示します.

左上が従来の給油戦略,右上が戦略D10,真ん中左が戦略D20,…となっております.

やっぱり給油回数を減らしたいなら,区切りを長くする必要がありますね.

ただ,それでも従来の給油行動における給油回数にはかないませんが・・・.笑各戦略におけるタンク内ガソリン残量の時間的な推移

続いて,各戦略において,365日間でタンク内ガソリン残量がどのように推移していったのかを,グラフにて示します.

左上が従来の給油戦略,右上が戦略10,真ん中左が戦略D20,…となっております.

従来の給油戦略以外は,みんなギザギザが激しいですね.

各戦略におけるトータルコストの時間的な推移

最後に,各戦略において,365日間でトータルコストがどのように推移していったのかを,グラフにて示します.

当然,給油したタイミングで,トータルコストがガツン!と増加するので,階段状になります.最終的なトータルコストだけを見たい場合は標準出力の内容だけを見たほうがわかりやすいですね.笑

Output勉強会の紹介

はじめまして,自己紹介が遅れてすみません,西山 幸寛と申します.

(恥ずかしながら,キメ顔の自分の写真です.笑)私は,愛知県立大学の同級生やOB(現在,楽天のエンジニア)たちと,『Output勉強会』という団体を運営しております.活動の様子の写真は下記の通りです.

今回,東海地方のエンジニアの卵さんたちと,交流ができる機会が欲しく,Output勉強会の存在を告知しました.興味があるかたはぜひ,ご連絡ください.

共同メンバー

Qiitaのこれまでの一連の記事の内容は,下記のメンバーとの積極的な議論の末に完成したものです.これまでの一連の記事を面白いと思っていただけたのであれば,他の2人のメンバーのQiitaの記事も御覧いただけると幸いです.

RやPythonを用いたシミュレーションや,多変量解析を強みとしている

辻和樹(Nakubaru)の記事RubyやPHP,Pythonを用いたアプリケーション開発を強みとしている

森友哉の記事応援のほど,よろしくお願いいたします.

おわりに

今回の記事では,最適停止問題(結婚問題)の考え方をガソリンの給油行動に適応し,その時の効果についてシミュレーション科学的に検証してきました.

具体的には,次の5つの戦略を用いて,

1.365日を10日区切りに考えて,最適停止問題を適応する戦略(D10)

2.365日を20日区切りに考えて,最適停止問題を適応する戦略(D20)

3.365日を30日区切りに考えて,最適停止問題を適応する戦略(D30)

4.365日を40日区切りに考えて,最適停止問題を適応する戦略(D40)

5.365日を50日区切りに考えて,最適停止問題を適応する戦略(D50)

従来の給油行動における,年間給油コスト・総走行距離,総給油回数,総給油量を比較してきました.その結果ですが,給油回数がアホみたいに増えますが,(17回から87回に増加)

365日を20日区切りに考えて,最適停止問題を適応する戦略(D20)を適応すれば,

年間給油コストを1000円以上も抑えることができることがわかりました.笑給油回数を取るか,年間給油コストを取るか,

どっちを取るかはあなた次第ですね・・・.笑

- 投稿日:2019-05-02T19:50:49+09:00

R、Julia、Pythonの前回の実行結果変数

- 投稿日:2019-05-02T17:49:44+09:00

【まとめ】GCP無料枠で非エンジニアがアプリ(django+uwsgi+nginx+supervisor)をデプロイするまで

はじめに

さっきできました!

ついに…!ついに…!自分のドメインでWebページが見れるように!

(サイトを作ったとは言ってない)誰かが鉄は熱いうちに打てといっていたので、覚えているうちに

今回は以下の2点を目的としてまとめ記事を書こうと思います。

- 自身の振り返りとして

- 同じことをやろうとする人向けのまとめ記事として

この記事でわかること

2019/05/02時点でのGCPを介したdjangoアプリのデプロイ過程がわかります。

今回は下記を利用して、まずは独自ドメインでdjangoTOPページを見れるようにしました。

- django

- uwsgi

- nginx

- supervisor

なんせこれらでデプロイしようとすると、参考記事がいろんなところに…

しかも古かったり…(きれそう)というわけで、現時点(2019/05/02)での筆者が参照した記事やブログなりをまとめつつ

起きた問題を追記しました。

せっかくなら、皆さんの役に立てればと思い記事に。基本的に参考にしたブログや記事を載せつつ、困ったところを書きます。

各ステップでは記事を参考にしてください。筆者スペック

24歳 某事業会社にてマーケティング職

経験値としては、rails tutorialやったことあるくらい(完走はせず)

インフラとかわからなすぎて笑った手順

GCPの設定いろいろ

まずはGCPのアカウント取得から。

基本的な環境設定をここで進めていきます。以下の記事が神でした。

GCPで永久無料枠を利用してサービスを立ち上げたときにしたことの備忘録ただし、railsでの対応を書いています。

nginxの設定ファイルやサーバーが自動で起動するようにするあたりは無視しましょう。

nginxの設定まで進んだら、次のステップに進んで下さい。GCPでのSSH接続がわからねえって方はこちら

GCPでサーバーを立て、SSH接続するまで問題①sshd_config編集後にssh接続ができない…

sshを22から指定した番号へ切り替えると同時に22番を閉じました。

するとsshコマンドで、ポート切り替え後にログインできないのです…解決策

sshd_configでポート番号を変更しているため、もとの22番はNG

コマンドを下記のように変更。# 変更前 $ ssh worker@<IPアドレス> -i ~/.ssh/my-ssh-key # 変更後(ポート番号を指定すればええんや!) $ ssh -p <ポート番号> worker@<IPアドレス> -i ~/.ssh/my-ssh-keyGCEにdjangoいれる

この記事にお世話になりすぎました。

GCE + Nginx + uWSGI + Django + Supervisor を使ってDjangoアプリをデプロイ

序盤のGCP関連は、前節で対応できるはず。

ただし、以後はdjangoを利用したいため、下記のインストールあたりから参考にしてください。$ sudo apt-get install python3-pip nginx $ pip3 install django==2.0.2 uwsgi $ sudo apt-get install uwsgi uwsgi-plugin-python3 $ sudo apt-get install supervisor問題②git cloneができない…?

今回はアプリケーションはどうでもよくって、とにかく見れるようになることが主眼です。

そのため、適当なdjangoアプリをgit cloneで持ってこようという算段。「さらっとgit cloneして完了〜♪」のはずが、、全然できなかったです…

Permission denied (publickey).sshkeyまわりだとはわかりつつ、新たに追加するも失敗。

今回の対応としては、GCPが提供するプライベートGitレポジトリサービス

「Cloud Source Repositories」を利用することで回避。以下を参考にしました。

GCP Cloud Source Repositoriesを利用する手順のメモ本来であれば、ローカルでの編集のように

githubなりgitlabなりにSSH接続してpushできる方が個人的には楽です。

問題なくできるなら、通常通りsshをしましょう。いざ!NGINX!

無事にdjangoプロジェクトをcloneできたら、nginx-uwsgi-djangoのつなぎ込みです。

先程の記事を参考に進めましょう。困ったときは、下記も同じようなことを書いているので参照しました。

Django + uWSGI + nginx (uWSGIチュートリアルの和訳)基本的に記載のとおりで実施できました。

ただし、僕は後ほどエラーをだしてすごい悩んだので、

Django + uWSGI + nginx がどういった構造でクライアントからのリクエストに対応しているかは

なんとなくで理解した方がいいです。confファイルをかなりいじりますが、僕はconfの参照がうまくできずに

ずっとnginxの画面をみてました…/etc/nginx/nginx.confhttp { ~ 略 ~ include /etc/nginx/conf.d/*.conf; include /etc/nginx/sites-enabled/*; # <----- この記述がありますか? # 例 server { hogehoge } }ドメイン取得してGDSで設定

現時点では、nginxとuwsgiを使って固定IPでならdjangoのTOPページが見れています。

ここからは、独自ドメインでの設定とhttps化です。僕はお名前ドットコムでドメインを取得し、下記の記事を参考にしました。

Google Cloud DNSでIPアドレスとドメイン名を紐付けるSSL対応

残るはhttps化です。

最初にお世話になった記事へ帰ってきて、nginxを停止させて対応を進めましょう。

GCPで永久無料枠を利用してサービスを立ち上げたときにしたことの備忘録ちなみに、僕はsupervisorを使ってデーモン化していたため、

nginxの停止一つでえらく時間を消費しました。ポート番号の利用について調査するならlsofコマンドがおすすめです。

下記のコマンドでインストールした上で、調査してください。

過去にもあったんですけど、ずっと8000番を何者かが利用してくるんですよね…

(前は5年前に動かしたapacheが犯人だった)# debian ならこれでインストール sudo apt-get install lsof # ポートの利用を調べるならこれ lsof -i:<ポート番号>そのうえで、supervisorを一度停止させましょう

こんな感じになればOKuser@pjname$ sudo supervisorctl <プロジェクト名とか> STOP pid 28621, uptime 1:51:3あとは記事通りに作業を進めていくだけ。

唯一、リダイレクト処理を書く際には、defaultファイルではなく

作成した_nginx.confに書くようにしましょう。僕は新たに作成したdefaultファイルのおかげで、深い闇に落ちました。

/etc/nginx/sites-enabled/hoge_nginx.confserver_name ドメイン; return 301 https://$host$request_uri; #受け取ったpathやhostを引き継いだ状態でhttpsでリダイレクトするいかがでしょう。

このような問題が起きなければ、無事にSSL対応ができたのではないでしょうか。

最後にsupervisorを起こすか、コマンドで直接uwsgiとnginxを使って表示させてみましょう。

独自ドメインでのアクセスができるはず…!同じように初心者ながらもdjangoでなんかやりたい人の手助けになれば幸いです。

教訓

やっぱり以下の内容は大事でした。

- エラーは逃げずに読む

- コマンドを打つ前に、自身の想定した挙動と現状のギャップを理解する

エラーは逃げずに読む

結局のところ、何が起きてるかはエラーにしか存在しません。

たまに疲れてきて、同じようなコマンドを打つこともありますが、有効だった試しはないです。会社の上司と違って、何がだめだったかを明確に伝えてくれるできるやつなので

エラーはちゃんと読みましょう。コマンドを打つ前に、自身の想定した挙動と現状のギャップを理解する

上の話にも通じますが、色々と調べたり、コマンドを打つ前にすることってあるなと感じました。

「なんで?」って思考が先行しますが、

まずは想定したプロセスのうちどこで事故を起こしたのかを理解することが解決につながります。

コマンド打ちまくって反省しました…言い得て妙だと感じたのは、@jnchitoさんの記事ですね。

デバッグは「うまく動かないピタゴラ装置の原因調査」だと考えてみよう

謝辞

ここまでくるのにqiita記事やブログを大変参考にさせていただきました。

皆さんがその過程を公開してくれたおかげで、

僕は無事に自分のWebサイトを作る第1歩を踏み出せています。本当にありがとうございましたm(_ _)m

参考記事一覧

- 投稿日:2019-05-02T17:24:19+09:00

日本語による文章表現の特徴を抽出するプログラム

janomeによる日本語の形態素解析(名詞の出現頻度)

文学作品や新聞記事など日本語による文章表現から,形態素解析を通して何か特徴を抽出できないかというモチベーションから始めました。

janomeのインストール

まずは,形態素解析器のjanomeのインストールから:

janomeのインストール$ pip install janomejanomeに関するドキュメントはこちら:

- Janome v0.3 documentation (ja)メインプログラムの実行

dataディレクトリ(フォルダ)に作品ごとのテキスト形式のファイル(拡張子は.txt)を用意してから実行します。

main.pyの実行$ python main.pyメインプログラムのソースコード

とりあえず,ソースコードは以下のとおりです。

main.py# coding: UTF-8 from collections import Counter from itertools import chain from janome.tokenizer import Tokenizer import math import glob result = [] for file in glob.glob('./data/*.txt'): # ファイルからテキストを読み込む book = [] length = 0 print(file, '-'*16) for line in open(file, 'r', encoding="utf-8"): print(line, '') book.append(line) data = [] each_data = [] # 形態素解析(janome) t = Tokenizer() for b in book: tokens = t.tokenize(b) length += len(b) for token in tokens: partOfSpeech = token.part_of_speech.split(',')[0] print(token) if partOfSpeech == "名詞": each_data.append(token.surface) data.append(each_data) each_data = [] # 名詞の出現頻度(TF)を求める chain_data = list(chain.from_iterable(data)) c = Counter(chain_data) # 統計情報の表示 print("Statistics for ", file, ":") print("length = ", length) sum = 0 for cnt in c.values(): sum += cnt p = 0 for cnt in c.values(): q = cnt / sum p += - q * math.log(q) print("entropy = ", p) result_rankings = c.most_common(10) for d in result_ranking: print(d) result.append([file, length, p, result_ranking]) # 結果の表示(まとめ) for r in result: print(r) exit()メインプログラムの実行結果(一例)

いくつかの文献は,青空文庫のテキストデータを使用させていただきました。

実行結果の一例['./data\\かいじん二十めんそう.txt', 9229, 4.869249479002453, [('の', 70), ('めん', 58), ('くん', 50), ('ん', 39), ('小', 37), ('二', 32), ('そう', 28), ('十', 28), ('おばけ', 27), ('中', 26)]] ['./data\\こころ.txt', 61906, 5.73922894743357, [('私', 1098), ('の', 465), ('先生', 356), ('事', 238), ('よう', 178), ('奥さ ん', 176), ('ん', 175), ('それ', 165), ('人', 142), ('もの', 142)]] ['./data\\ごんぎつね.txt', 3851, 4.7399830961522875, [('ん', 50), ('十', 33), ('兵', 32), ('中', 17), ('うなぎ', 15), ('の', 10), ('おれ', 10), ('栗', 10), ('家', 9), ('一', 8)]] ['./data\\坊っちゃん.txt', 22895, 6.168599304143815, [('おれ', 131), ('の', 103), ('ん', 90), ('事', 76), ('君', 59), ('もの', 55), ('シャツ', 55), ('山嵐', 54), ('赤', 53), ('人', 52)]] ['./data\\宇宙旅行の科学.txt', 16832, 5.9582839368126175, [('一', 83), ('こと', 81), ('ロケット', 73), ('の', 72), ('衛星', 58), ('マイル', 50), ('人工', 50), ('二', 50), ('地球', 44), ('五', 42)]] ['./data\\斜陽.txt', 73215, 6.35525411401746, [('私', 656), ('の', 418), ('お母さま', 268), ('事', 224), ('よう', 193), ('さん', 165), ('ん', 140), ('僕', 121), ('それ', 113), ('もの', 107)]] ['./data\\日本国憲法.txt', 11862, 5.884146792014421, [('条', 105), ('これ', 79), ('こと', 67), ('法律', 57), ('議員', 49), (' 国会', 46), ('国民', 45), ('内閣', 41), ('2', 40), ('議院', 32)]] ['./data\\日本国憲法(前文).txt', 650, 4.37189439697608, [('国民', 11), ('われ', 7), ('ら', 7), ('こと', 6), ('これ', 4), (' 平和', 4), ('日本', 3), ('憲法', 3), ('もの', 3), ('つて', 3)]] ['./data\\羅生門.txt', 2766, 4.853945084977317, [('下人', 27), ('事', 19), ('老婆', 18), ('の', 17), ('よう', 13), ('それ', 9), ('雨', 8), ('上', 8), ('門', 7), ('死骸', 7)]] ['./data\\茶わんの湯.txt', 3410, 4.813071551666044, [('湯', 30), ('よう', 22), ('茶わん', 21), ('の', 19), ('こと', 17), ('も の', 16), ('それ', 13), ('とき', 13), ('空気', 13), ('これ', 12)]]展望

文書に出現するN個の名詞の出現確率

に対して,文書のエントロピーを

によって定義すると,文章の読みやすさに関係した特徴量として使えるのではないかと思って試してみました。名詞だけでなく動詞や形容詞も含めて考えるなど,まだまだ検討の余地はありそうです。

- 投稿日:2019-05-02T17:11:25+09:00

Flaskチュートリアル「Step 3: データベースを作成する」で躓いたことのメモ

Flask Tutorial

の「Step 3: データベースを作成する」で躓いたので忘れないようにやったことをメモ。init_db()を実行すると、

ValueError: script argument must be unicode.って怒られる。

db.cursor().executescript(f.read()) → db.cursor().executescript(f.read().decode('utf-8'))に書き換えればOK。

must be unicode って言ってるからunicode(utf-8)に変換して上げればOKってことね。

文字コードは難しい…。

- 投稿日:2019-05-02T16:28:29+09:00

TensorflowとNumpyを、疑問を解決しながら使ってみる。

目的

TensorflowとNumpyを、疑問を解決しながら使ってみる。

何年も前から、多くの方が、TensorflowとNumpyの使い方などを報告されています。それらを参考にして、自分が疑問に思った部分などを整理しつつ、後追いしてみます。

当面、利用目的は、CNNの実行とします。

まだ、書きはじめですが、多少、役立つと思う記載は以下。

テンソルとは?

テンソルとは?

Tensorflowの名前にも入っているtensor(テンソル)とは、なんだろうか?

ネット上で調べると、テンソル自体は、結構、難しいものであることがわかります。Tensorflowと関連づけて、テンソルの説明をされているものも多くありますが、簡単に説明しようとして頂いているが、テンソルの説明だけが、難しくなっていて、Tensorflowに対応づいていない気がします。自分としては、以下のブログ説明されているように、「多次元配列」という理解でいいと思いました。(以下のブログは、説明に成功している気がしました。)

HELLO CYBERNETICS「TensorFlowを始める前に知っておくべきテンソルのこと(追記:より一般的な話題へ)」

https://www.hellocybernetics.tech/entry/2016/12/01/223834まとめ

テンソルではまったので、まず、ひとこと、記載しました。

今後

また、何か関連する検討ができれば。

コメントなどあれば、お願いします。関連(本人)

- 投稿日:2019-05-02T16:06:18+09:00

学習まとめ Python スクレイピングからデータをCSVに出力するまで

はじめに

これまでの学習の個人的まとめです

Qittaのすべての記事ページから、

記事のタイトルとURLをスクレイピングして、データフレームに格納、それをCSVに出力する所までです結果

書いたコード

Qitta_pagesimport requests import numpy from bs4 import BeautifulSoup import pandas as pd from pandas import Series,DataFrame Qitta_url = "https://qiita.com/items/?page=" df = pd.DataFrame(index = [],columns = ["ページタイトル","ページURL"]) #タイトル,URL取得関数 def get_page(i): title = soup.find_all("a","u-link-no-underline")[i] return title #ページ遷移 for page_num in range(2): r = requests.get(Qitta_url + str(page_num)) soup = BeautifulSoup (r.text,"html.parser") #引数わたす,DFを作る for i in range(0,20): series = pd.Series([get_page(i).text,get_page(i).get("href")],index=df.columns) df = df.append(series,ignore_index = True) df #CSVに出力 df.to_csv("Qitta_page.csv",index = False ,encoding="utf-8")少し解説

少しでも参考になればいいです

自分の過去の記事を参照してもらえば書き方の癖はわかります#タイトル,URL取得関数 def get_page(i): title = soup.find_all("a","u-link-no-underline")[i] return title変数iを引数を持ち、スクレイピングしたリストをスライスしてtitleを戻り値とします

Python スクレイピング 備忘録⑤ N個目の要素を取得#ページ遷移 for page_num in range(2): r = requests.get(Qitta_url + str(page_num)) soup = BeautifulSoup (r.text,"html.parser")スクレイピングするページ数を設定します

range()のリストの要素をPage_numに与えてQittaのベースURLに文字を付け足しページをリクエストを繰り返します

もちろんrequestsやBeautifulSoup4の使いかたの基本も学習しました

range関数使う (参考)

Python スクレイピング 備忘録③ URLの規則性を見つけてページ遷移#引数わたす,DFを作る for i in range(0,20): series = pd.Series([get_page(i).text,get_page(i).get("href")],index=df.columns) df = df.append(series,ignore_index = True) df先ほど作ったデータがからのデータフレームに要素を代入していきます

要素は関数に引数iをわたしSeriesとして格納

それをFor文とappend関数で繰り返しデータフレームに追加していきます

Python pandas DataFrameに1行ずつSeriesを追加する (参考)

要素の追加と連結(appendメソッド, extendメソッド) (参考)#CSVに出力 df.to_csv("Qitta_page.csv",index = False ,encoding="utf-8")データフレームをCSVに出力します

PandasのデータフレームをCSVに書き込む (参考)

おわり

Pythonいいですね、環境構築楽、手軽に実行、表記も簡潔、面白いライブラリたくさん

1カ月ほどの学習でここまで成果を可視化できるとは、今後もデータ分析、機械学習などでお世話になりそう

ここまでの学習方法を簡単にまとめます

Python環境構築 ~ AnacondaとJupyterNotebook , Google Colaboratory 最初はこの2つで十分

Pythonの基本を学ぶ ~ https://www.udemy.com/python-python3/ *景品表示法違反サイト

Python 学習目的を決める~ Python 目的別チュートリアル

目的に合った教材 ~ 自分は (実践 Python データサイエンス)ここまで、そろったら実際に書きながらわからない事は調べながら”アウトプット”していく、

実際にモノを作ったり、Qittaに記事を書いたり、他人に教える以上

- 投稿日:2019-05-02T15:56:07+09:00

Filmarksから鑑賞済映画のスコア一覧を取得する

はじめに

鑑賞した映画の記録に,Filmarksというサービスを利用しています.

鑑賞時の評価を0~5の11段階(0.5刻み)のスコアで残すようにしていますが,評価の一貫性を保つのが難しいです.過去に自分がつけた評価を見ていても,「厳しくつけすぎた」とか「甘くつけすぎた」というのが多々あります.

スコア一覧を取得

現在の評価の分布を確認してみます.

Filmarksは「自分がつけたスコア毎に一覧を確認」的な操作がやり辛いので,BeautifulSoupを使用してhtmlから一覧を取得します.Jupyter Notebook を使用しました.import

import requests from bs4 import BeautifulSoup import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt %matplotlib inlineスコア一覧取得

dict = {"title":[], "infobar":[]} for page in range(1, 11): rs = requests.get("https://filmarks.com/users/<ユーザ名>?view=poster", params={"page":page}) soup = BeautifulSoup(rs.content, "lxml") titles = soup.select(".c-movie-item__title > a") infobars = soup.select(".c-movie-item-infobar__item.c-movie-item-infobar__item--star.is-active > a > span") for title, infobar in zip(titles, infobars): dict["title"].append(title.string) dict["infobar"].append(infobar.string) df = pd.DataFrame(dict) df.infobar = df.infobar.str.replace('-', '0') df.infobar = df.infobar.astype("float64")鑑賞済み映画一覧のページ数はハードコードです.(自分の場合10ページあった)

データの中身を確認

df.info()df.head(10)df.hist()ヒストグラム.これが見たかった.

(昔に見た映画等スコアをつけていないものは便宜上0として処理.0.5, 5.0は実質欠番.)おわりに

「必要なら,分布がいい感じになるように過去の評価を微修正しよう」などと考えていましたが,面倒なのでやめました.(というより見ている映画がそもそも少ないので,あまり分布を気にしても仕方がない気がします)

全体のスコア平均と自分のスコアを比較したり,レビューを全て取得してきて字句解析とかすると面白そうです.

- 投稿日:2019-05-02T15:50:51+09:00

Google Edge TPUをVirtual Box上のUbuntuで動かす

1 はじめに

Google Edge TPUのUSB Acceleratorを購入しました。Virtual Box上のUbuntuで動かすのに一苦労ありましたので、ここに書き留めておきます。

2 環境

Host OS: Windows 10

Guest OS: Ubuntu 18.04 LTS

仮想化マシン:Virtual Box ver.6.0.63 手順

- Virtual Boxのインストール

- VirtualBoxにOracle VM VirtualBox Extension Packの追加

ダウンロード先:https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

- Virtual BoxにUbuntuのインストール

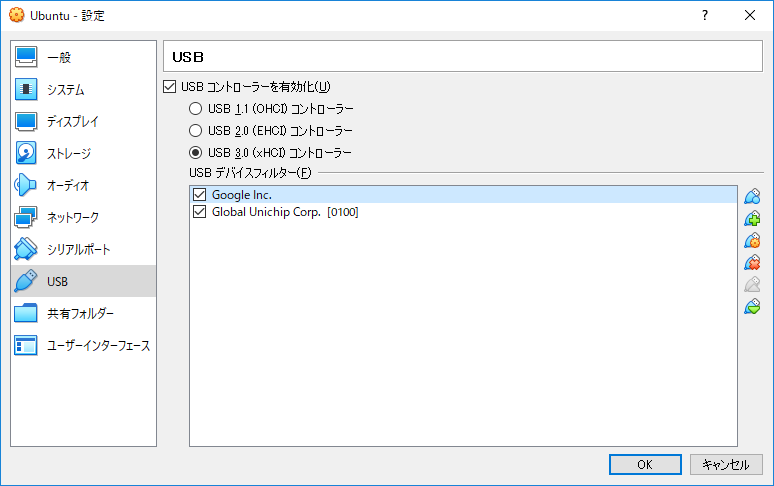

参考:https://qiita.com/ykawakami/items/4bae371932110b2e25e3- Virtual BoxのUSBフィルタを編集

4.1. 設定をクリック

4.2. サイドバーのUSBを選択し「USBコントローラーを有効化」にチェックを入れる

4.3. USB Acceleratorを挿入しているUSBポートに合わせ、USBコントローラーのバージョンを指定する

4.4. USBフィルタの追加をクリックし、Global Unichip Corp.[0100]を追加する

4.5. 4.4と同様の操作をし、Global Unichip Corp.[0100]を再度追加する

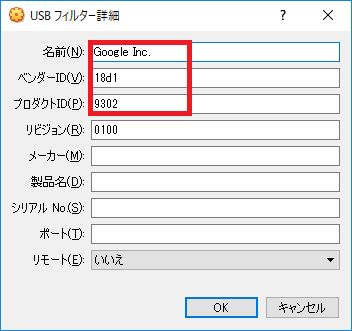

4.6. 2つのうち、1つを編集し以下のように設定する

ベンダーID:18d1

プロダクトID:9302

- Ubuntuを起動

- 以下のサイトをもとにUSB Acceleratorの動作確認をする

https://coral.withgoogle.com/docs/accelerator/get-started/4 結果

以下の通り、Virtual Box上でGoogle Edge TPUのUSB Acceleratorを動作させることができた。

5 経緯

Virtual Box上のUbuntuで動作させるに当たり、2つの問題にぶつかった。

5.1 "No Edge TPU Device detected!"エラー

これは、Virtual Box上でUSBデバイスを認識していないのが原因である。よって、USBフィルタにUSB Acceleratorを追加することで解決できた。

5.2 "RuntimeError: Failed to allocate tensors."エラー

この原因はさっぱりわからなかったが、githubのissueを見ているとサンプルプラグラム動作後にUSB AcceleratorのベンダーID、プロダクトIDが変わっているとの記載があった。また、サンプルプログラムを実行するとUSB Acceleratorがアンマウントされてしまうという現象が発生していた。このことから、試しにUSBフィルタに変更後のUSB AcceleratorのベンダーID、プロダクトIDを追加すると動作することができた。

6 補足事項

- 3で作成した仮想環境をMacBookAirのVirtual Boxにインポートしたが、USB Acceleratorを動作させることができた

- debianでも同様のことを実施したが、5.2のエラーが表示され動作させることができなかった

- 投稿日:2019-05-02T15:16:54+09:00

pandas メモ

pandas のメモです。

pandas とは

データ解析を支援する機能を提供する

Python の open source ライブラリです。csv ファイルを読み込んで、解析したりするときに頻繁に使います。

pasdas の使い方

sample1.pyimport numpy as np import pandas as pd a = np.array([10,20],[30,40]) df = pd.DataFrame(a) # 0 1 # 0 10 20 # 1 30 40 df.columns = ['A', 'B'] # A B # 0 10 20 # 1 30 40 df.index = ['C', 'D'] # A B # C 10 20 # D 30 40 df = df.rename(columns ={'A' : 'Z'}) # Z B # C 10 20 # D 30 40sample2.pydf.info() df.describe() df.head() df.isnull().sum() df.isnull().sum(axis=1)pandas で csv ファイルの読み込み

csvfileを読み込むのはシンプルです。

read_csv.pyimport pandas as pd data = pd.read_csv('-filename-')欠損値の確認

データを読み込んだ際に、欠損値(nan)がある場合があります。

確認する際に以下の関数は使えるかとchecker.pydef checker(data): null_v = data.isnull().sum() percent = 100 * null_v /len(data) output_table = pd.count([null_v, percent], axis=1) output_table = output_table.rename(columns = {0:'count(nan)' , 1:'Percent'}) return output_table最後に

pandas は使用する頻度が高いと思うので、使いこなせるようになりたいです。

今後もこの記事はアップデートしていこうと思います。

- 投稿日:2019-05-02T15:14:01+09:00

竹内関数をメモ化で高速化する工程 (Python には負けたくない)

はじめに

Ruby で竹内関数をメモ化によって、高速にしようとあれこれやります。

竹内関数とは

これです。Ruby で書くとこんな感じです。

Rubydef tarai(x, y, z) return y if x <= y tarai( tarai(x - 1, y, z), tarai(y - 1, z, x), tarai(z - 1, x, y) ) end引数をたらい回しにして、再帰しまくることにより、重い処理になっています。

迂闊に、

tarai(30, 15, 0)とかすると、後悔します。

メモ化とは

竹内関数が遅いのは、引数をたらい回しにして再帰的に関数を実行することで、引数が同じなのに、何度もなんども同じ計算をしなければならないためです。

そこで、ある引数の組合せで計算を一度してしまえば、その答えをメモしておいて、もう一度同じ引数の計算をしなければならなくなった時に、実際に計算するのでなく、メモに記録した答えを返すようにすることで、速く答えを出す、というものです。

で、何をしようというの?

Fibonacci 数を求める

fibo(n)のように引数がひとつの時には、特に問題はありません。Rubydef make_fibo cache = {} fibo = lambda do |n| return n if n < 2 cache[n] ||= fibo.call(n - 2) + fibo.call(n - 1) end end fibo = make_fibo fibo.call(100)すればOKです。

ここでは、計算結果を、引数をキーにした Hash オブジェクトcacheにメモしています。ちなみに、cacheをグローバル変数にしたくないので、lambdaを使ってクロージャを作っています。

def ... endで囲まれた空間は、局所変数の独立した 名前空間 を作るので、defで作ったメソッドは外側の局所変数をキャプチャーできず、クロージャにはなりません。その代わり、

lambda等を使ってクロージャを作る時には、def ... endの中は、局所変数に関してはクリーンルームになるので、クロージャを返すメソッドを作った上で、クロージャを作るのがオススメのはずです。多分。話が飛んでしまいましたが、Fibonacci の場合と違い、竹内関数の場合、引数が3つあります。これをどう Hash オブジェクトに登録するかです。

Python ならどうするか

Python なら、当然引数を tuple にして、dict オブジェクトに登録するはずです。

まずは、クロージャを使って、

Pythondef make_tarai: cache = {} def tarai(x, y, z): if x <= y: return y key = (x, y, z) val = cache.get(key) if val is not None: return val val = tarai( tarai(x-1, y, z), tarai(y-1, z, x), tarai(z-1, x, y) ) cache[key] = val return val return tarai tarai = make_tarai() tarai(100, 50, 0)あるいは、Python のデフォルト引数は関数を定義した時に一度だけ評価されるので、

Pythondef tarai(x, y, z, cache={}): if x <= y: return y key = x, y, z val = cache.get(key) if val is not None: return val val = tarai( tarai(x-1, y, z, cache), tarai(y-1, z, x, cache), tarai(z-1, x, y, cache), cache ) cache[key] = val return val tarai(100, 50, 0)でもOKでしょう。

tarai関数を何度実行しても、常に同じdictオブジェクトが使われるので、一度計算結果をメモしてしまえば、次にtaraiを実行した時にもそのメモが使えます。手元で計算すると、

tarai(100, 50, 0)で約0.03 秒程度です。Ruby で同じようなことをすると

Rubyの場合、デフォルト引数はメソッドを実行するたびに評価されるので、Python と違い、メソッドを実行するたびに一からメモを取り直すことになってしまいます。

どちらがいいのか私にはよく分かりません。Python が変わっているような印象ですが、どちらが勝ちで、どちらが負けという話でないことは間違いなさそうです。

そういうわけで、Ruby の場所、クロージャでいきます。

Ruby には tuple がないので、配列でやるしかありません。Rubydef make_tarai cache = {} tarai = lambda do |x, y, z| return y if x <= y cache[[x, y, z]] ||= tarai.call( tarai.call(x - 1, y, z), tarai.call(y - 1, z, x), tarai.call(z - 1, x, y) ) end end tarai = make_tarai tarai.call(100, 50, 0)できるにはできましたが、Python に比べると圧倒的に遅いです。手元で計算すると、0.09 秒前後かかってしまいました。完敗です。

Rubydef time start = Time.now result = yield diff = Time.now - start puts "Elapsed time: #{diff} secs" p result end time { tarai.call(100, 50, 0) }で時間を計算しましたが、以下略。

Python の tuple は見た目が同じなら同じオブジェクトです(少なくとも中身がintの場合)。なので高速に dict のキーを比較することができます。

それに対し、Ruby の配列は見た目が同じでも別のオブジェクトになりうるので、キーの比較に時間がかかってしまうのが大きな原因だと思います。

ここからが知恵の出しどころです。

計算結果を多重 Hash に登録する

配列をキーにするから遅いのなら、メモを多重 Hash にして、Integer である、個々の

x,y,zをキーにして、計算結果をメモすることにします。戦略的には、まず、引数

xのためのcache_x = {}を用意します。

そして、cache_x[x]は引数yのための Hash オブジェクトcache_yを返して欲しいのですが、引数xが初見であればnilが返ってきます。

そこで、cache_y = cache_x[x] ||= {}とすることで、xが初見の場合には、新たな Hash オブジェクトをcache_[x]に登録した上で、変数cache_yに代入することができます。そうすると、こんな感じになります。

Rubydef make_tarai cache_x = {} tarai = lambda do |x, y, z| return y if x <= y cache_y = cache_x[x] ||= {} cache_z = cache_y[y] ||= {} cache_z[z] ||= tarai.call( tarai.call(x - 1, y, z), tarai.call(y - 1, z, x), tarai.call(z - 1, x, y) ) end end tarai = make_tarai tarai.call(100, 50, 0)0.012 秒前後です。

やりました。Python に勝ちました。圧勝です。ちなみに、Python でこの方法を使うと少し遅くなってしまいました。恐るべし、Python の tuple 。

しかし、Ruby が勝ったとはいえ、

Rubycache_y = cache_x[x] ||= {} cache_z = cache_y[y] ||= {} cache_z[z] ||= tarai.call(...の部分がまだだるいです。どうせなら

cache[x][y][z] ||= tarai.call( ...としたいです。Hash のデフォルト値を使う

Ruby の場合、

Rubycache = Hash.new { |hash, key| hash[key] = {} }とすることで、未登録のキーに出くわしたとき、新たな Hash オブジェクトを作って、そのキーに登録するような Hash オブジェクトを作ることができます。

これを多重にすればいいわけです。Rubydef make_tarai cache = Hash.new do |hash, key| hash[key] = Hash.new do |hash, key| hash[key] = {} end end tarai = lambda do |x, y, z| return y if x <= y cache[x][y][z] = tarai.call( tarai.call(x - 1, y, z), tarai.call(y - 1, z, x), tarai.call(z - 1, x, y) ) end end tarai = make_tarai tarai.call(100, 50, 0)これでOKです。

とはいえ、このcacheの定義もだるいです。何とかスマートにしたいものです。そこで、

cacheの右辺をよく見ると、ラスボス的な{}をHash.new { |hash, key| hash[key] = ... }でラップしていけば良さそうだと分かります。メタプログラミングで何とかしましょう。メタプログラミング登場

方針としては、何重にもなった

Hash.new {}の文字列を作って、evalすることにします。引数の数が3つの場合、

{}を2回Hash.new {}でラップすればいいから、メモ化する際の引数の数をarityとすると、Rubydef make_cache(arity) seed = "{}" (arity - 1).times do seed = "Hash.new { |hash, key| hash[key] = #{seed} }" end eval(seed) endこの

make_cacheがあれば、簡単に多重 Hash を作ることができます。Rubydef make_cache(arity) seed = "{}" (arity - 1).times do seed = "Hash.new { |hash, key| hash[key] = #{seed} }" end eval(seed) end def make_tarai cache = make_cache(3) tarai = lambda do |x, y, z| return y if x <= y cache[x][y][z] ||= tarai.call( tarai.call(x - 1, y, z), tarai.call(y - 1, z, x), tarai.call(z - 1, x, y) ) end end tarai = make_tarai tarai.call(100, 50, 0)かなりいい感じになりました。でも、もっと高速を目指したいです。

いろんな事情があって、Proc オブジェクトはメソッドより遅いと聞きます。そこで、Proc オブジェクトではなく、メソッドでクロージャを作ってみます。

メソッドでクロージャを作る

すでに述べたように、

defでクロージャは作れません。そこで、defを使わずにメソッドを作ることにします。

define_methodの登場です。Rubydef make_cache(arity) seed = "{}" (arity - 1).times do seed = "Hash.new { |hash, key| hash[key] = #{seed} }" end eval(seed) end def make_tarai cache = make_cache(3) define_method(:tarai) do |x, y, z| return y if x <= y cache[x][y][z] ||= tarai( tarai(x - 1, y, z), tarai(y - 1, z, x), tarai(z - 1, x, y) ) end private :tarai end make_tarai tarai(100, 50, 0)トップレベルで

make_taraiを定義すると、定義式の中のselfはmainになります。define_methodは Module クラスのメソッドなので、一般的にはmodule ... endかclass ... endの中でしか使えないのですが、mainには同名のシングルトン・メソッドが定義されていて、実行すると、Object クラスにメソッドが登録されます。ここでは、トップクラスでメソッドを定義したときのように、private にしました。

ただ、メソッドにしてもほとんど速度は変わりません。Proc にしろ、メソッドにしろ、環境を背負っている分、遅いのでしょうか。

そこで、この辺りでクロージャに見切りをつけ、

cacheをインスタンス変数で持つ方法を試してみます。メモをインスタンス変数に格納する

Rubydef make_cache(arity) seed = "{}" (arity - 1).times do seed = "Hash.new { |hash, key| hash[key] = #{seed} }" end eval(seed) end class Tarai def initialize @cache = make_cache(3) end def call(x, y, z) return y if x <= y @cache[x][y][z] ||= call( call(x - 1, y, z), call(y - 1, z, x), call(z - 1, x, y) ) end end tarai = Tarai.new tarai.call(100, 50, 0)ついに、0.007 秒の世界に突入しました。

ぶっちぎりの速さです。関数型言語に惑わされてなのか、メモ化というとすぐにクロージャだと思い込んでいましたが、Purely Object-Oriented Programming Language である Ruby の場合、素直にオブジェクトを使えばよかったんですね。

まとめ

Ruby でメソッドをメモ化する時には、クロージャではなく、普通にインスタンスを作って、インスタンス変数にメモを格納する。

引数が複数あるときは、配列にして Hash オブジェクトのキーにするのではなく、引数の数だけ多重 Hash にする。

- 投稿日:2019-05-02T14:43:54+09:00

Numpy メモ

Numpyのメモを残しておきます。

Numpy とは

簡単にいいますと、、、

多次元配列を扱う数値ライブラリ

知っていてのメリットは、データ処理の際に高速化や省メモリ化したコードがかけるようになります。np.ndarray

ndarray は N-dimensional arrayの略であり、特徴としてはひとつのデータタイプの要素のみを持つ

Numpyの使い方

ndarray の簡単な作り方

sample1.pyimport numpy as np a = np.array([1,2]) # array([1,2]) b = np.array([[1,2],[3,4]]) # array([[1,2], # [3,4]]) c = np.array([[1,2],[3,4],[5,6]]) # array([[1,2], # [3,4], # [5,6]])sample2.pyimport numpy as np a = np.array([[1,2],[3,4]]) type(a) # <class 'numpy.ndarray'> a.shape #(2,)sample3.pyimport numpy as np a = np.zeros([3,3]) # array([[0., 0., 0.,], # [0., 0., 0.,], # [0., 0., 0.,]]) b = np.ones([3,3]) # array([[1., 1., 1.,], # [1., 1., 1.,], # [1., 1., 1.,]]) c = np.full((2,2),5) #自分の好きな形を好きな数値で作れる # array([[5,5], # [5,5]]) d = np.eye(2) #単位行列 # array([[1,0], # [0,1]])sample4.pyimport numpy as np np.random.rand(3) # array([0.63559424, 0.07561477, 0.24971466]) np.random.randn(3) # array([-0.50345217, 0.30698654, 0.71499541])

- 投稿日:2019-05-02T14:20:46+09:00

Python + HerokuでLINE BOTを作ってみた

いまさら感はありますが、

勉強のためによくあるオウム返しbotを作ってみました。まずはLine developersに登録する。

https://developers.line.biz/ja/services/messaging-api/

アプリ名 →任意のアプリ名

アプリ説明 →説明文

プラン →Developer Trial

大業種 →個人

小業種 →個人(その他)

メールアドレス →自分のメールアドレス利用規約に同意して作成。

チャネル基本設定->メッセージ送受信設定のアクセストークンの再発行ボタンを押下。

Bot情報のLINEアプリへのQRコードで友達登録しておく。

Flaskとline-bot-sdkをインストール

$ pip3 install flask $ pip3 install line-bot-sdkhttps://github.com/line/line-bot-sdk-python

にオウム返ししてくれるBotのサンプルがあるのですが、

これをそのまま使うと上手く行かないので、

こちらのサイト様からmain.pyを参考にさせて頂きました。main.py from flask import Flask, request, abort import os from linebot import ( LineBotApi, WebhookHandler ) from linebot.exceptions import ( InvalidSignatureError ) from linebot.models import ( MessageEvent, TextMessage, TextSendMessage, ) app = Flask(__name__) #環境変数取得 YOUR_CHANNEL_ACCESS_TOKEN = os.environ["YOUR_CHANNEL_ACCESS_TOKEN"] YOUR_CHANNEL_SECRET = os.environ["YOUR_CHANNEL_SECRET"] line_bot_api = LineBotApi(YOUR_CHANNEL_ACCESS_TOKEN) handler = WebhookHandler(YOUR_CHANNEL_SECRET) @app.route("/") def hello_world(): return "hello world!" @app.route("/callback", methods=['POST']) def callback(): # get X-Line-Signature header value signature = request.headers['X-Line-Signature'] # get request body as text body = request.get_data(as_text=True) app.logger.info("Request body: " + body) # handle webhook body try: handler.handle(body, signature) except InvalidSignatureError: abort(400) return 'OK' @handler.add(MessageEvent, message=TextMessage) def handle_message(event): line_bot_api.reply_message( event.reply_token, TextSendMessage(text=event.message.text)) if __name__ == "__main__": # app.run() port = int(os.getenv("PORT")) app.run(host="0.0.0.0", port=port)Heroku(ヘロク)に登録する。

HerokuはPaas(パース)とよばれる、アプリケーションを実行するためのプラットフォームで、

アプリケーションを作成して簡単に動かすことが出来きます。Herokuコマンドラインインタフェース(CLI)をインストールします。CLIを使用して、アプリケーションの管理と拡張、アドオンのプロビジョニング、アプリケーションログの表示、およびアプリケーションのローカルでの実行を行います。

プラットフォーム用のインストーラをダウンロードして実行します。

$ heroku login heroku: Press any key to open up the browser to login or q to exit: Opening browser to https://cli-auth.heroku.com/auth/browser/XXXX Logging in... done Logged in as XXXX@XXXXアプリケーションの登録

$ heroku create {自分のアプリケーション名}

Creating ● XXXX... done

https://XXXX.herokuapp.com/ | https://git.heroku.com/XXXX.git環境変数の設定

$ heroku config:set YOUR_CHANNEL_SECRET="Channel Secretの文字列" --app {自分のアプリケーション名} $ heroku config:set YOUR_CHANNEL_ACCESS_TOKEN="アクセストークンの文字列" --app {自分のアプリケーション名}設定の確認

$ heroku config --app {自分のアプリケーション名}Webhookの設定

管理画面から、Webhookの設定をします。

Webhook送信:利用する

Webhook URL:https://<自分のアプリケーション名>.herokuapp.com/callback

接続確認が表示されれば完了です。

PythonとFlaskのバージョンを調べる

$ flask --version設定ファイルの作成とデプロイ

同じディレクトリに作成

main.py →ソースコード

runtime.txt →Pythonのバージョンを記載

requirements.txt →インストールするライブラリの記載

Procfile →プログラムの実行方法を定義runtime.txtpython-3.7.0requirements.txtFlask==1.0.2 line-bot-sdk==1.8.0Procfile

web: python main.py

変更した内容を反映する