- 投稿日:2020-06-26T21:04:14+09:00

Goで書くCRUDなAPIをCleanArchitectureで設計する

概要

今度、インターン先で設計(DDDとCleanArchitecture)をテーマにしたディスカッション&ハンズオンを行うことになりました。予習も兼ねてCleanArchitectureで設計したAPIを書いてみましたので、その際に得た知見を纏めておきます。使用した言語はGoです。

今回使用するサンプルはこちらです。

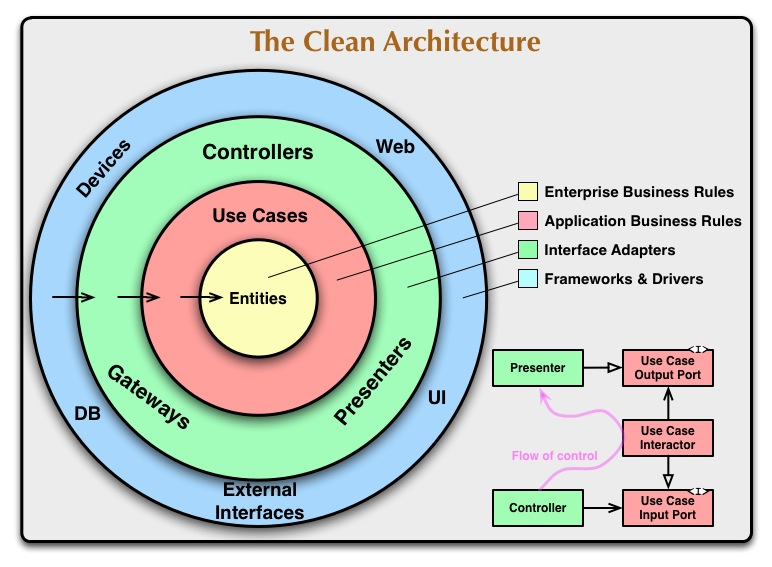

クリーンアーキテクチャとは

CleanArchitecture (クリーンアーキテクチャ) とは、Robert C. Martin (ボブおじさん) 氏が提唱したアーキテクチャパターンです。

ソフトウェアを4つのレイヤーに分けることによって、関心の分離を達成することを目的とします。(原文はこちら)導入のメリット

- UIに依存しない

・UIの変化に対応し易い(WebUIからCUIへの変更など)- DBに依存しない

・環境の変化に対応し易い(MySQLからpostgreSQL, Mongo, KVSに変更など)- FWに依存しない

・FWをツールとして利用できる

・環境の変化に対応し易い(ginからecho, beegoに変更など)- 外部機能の独立

・実際、ビジネスルールは外の世界について関知しない。- テスタビリティの向上

・ドメインロジックが外部要素(UI, Webサーバー, DBなど)なしでテスト可能つまり、各レイヤーの関心の分離を達成することによって、

- テスタビリティの向上

- 環境(DB, UIなど)の変更が発生した際に、ドメインロジックを修正する必要がない

に期待できるわけですね?

各レイヤーについて

CleanArchitectureでは、アプリケーションの各機能を下記の4つのレイヤーに分類しています。

レイヤー 内容 Entities エンティティ Use Cases ビジネスロジック Interface Adapters データの変換 Frameworks and Drivers UI, DB, FW Entities

エンティティはビジネスルールをカプセル化したオブジェクトです。

具体的には、データ構造を持ったオブジェクトです。Use Cases

ユースケースはアプリケーションのAPIです。

このアプリケーションでは何ができるのかを表現します。Interfaces Adapters

外部からの入力、データの永続化、表示を担当する場所です。

詳細は後述しますが、SQL使ったDB処理もこのレイヤーに制限するべきです。Frameworks and Drivers

フレームワークやツールから構成されます。

フレームワークやDBはアプリケーションの外側と位置付けます。因みに、レイヤーは4つであるべきという決まりはありません。

しかし、内側一方向の依存ルールは守るべきです。Only Four Circles?

No, the circles are schematic. You may find that you need more than just these four. There’s no rule that says you must always have just these four. However, The Dependency Rule always applies. Source code dependencies always point inwards. As you move inwards the level of abstraction increases. The outermost circle is low level concrete detail. As you move inwards the software grows more abstract, and encapsulates higher level policies. The inner most circle is the most general.(引用)

依存ルール

CleanArchitectureにおいて依存関係は内側一方向のみです。つまり、外側のルールを内側に持ち込んではいけません。 依存とは要素(関数、クラス、変数など)への直接参照のことを示します。

しかし、外側のレイヤーを参照せざるを得ない場合は必ず存在します。この必ずうまれる矛盾をDIP(依存関係逆転の原則)で解決します。 (DIPの詳細はこちら)

Goではinterfaceを使って実体を抽象(interface)に依存させることで依存性を逆転します。ここで言う抽象とは、名前、引数、返り値だけが決まっている関数のことです。実体とは、その関数の具体的な処理内容です。We usually resolve this apparent contradiction by using the Dependency Inversion Principle. In a language like Java, for example, we would arrange interfaces and inheritance relationships such that the source code dependencies oppose the flow of control at just the right points across the boundary.

(引用)

... 以上でCleanArchitectureの概要をある程度は掴めたかなと思います。

それでは、実際にAPIを書いていきましょう!今回実装するサンプル

簡単なToDoアプリのAPI Serverを作っていきます。

機能は簡単なCRUD処理のみです。ディレクトリ構成

└── src └── app ├── domain ├── infrastructure ├── interfaces │ ├── controllers │ └── database ├── server.go └── usecase各ディレクトリと各レイヤーの対応表です。

ディレクトリ レイヤー domain Entities usecase Use Cases interfaces Interface Adapters infrastructure Frameworks and Drivers Entities

今回は内側のレイヤーから順に説明していきますが、外側のレイヤーについても言及していきますので、サンプルコードを眺めながら読み進めて頂いた方が理解が捗るかと思います?♂️

まずはEntitiesです。

domain/todo.goではTodoアプリのドメインモデルを定義します。

todoはidとtitleを持つので、下記の様に定義します。package domain type Todo struct { ID int `json:"id"` Title string `json:"title"` } type Todos []TodoUse Cases

アプリケーション固有のビジネスルールを定義します。

このアプリケーションは何が出来るのかを表現するだけなので、具体的な実装は持ちません。

詳細は後述しますが、具体的な実装はdatabase層で行います。package usecase import "github.com/hirokikondo86/clean-architecture-sample/src/app/domain" type TodoInteractor struct { TodoRepository TodoRepository } func (interactor *TodoInteractor) Todos() (todo domain.Todos, err error) { todo, err = interactor.TodoRepository.FindAll() return } func (interactor *TodoInteractor) TodoById(identifier int) (todo domain.Todo, err error) { todo, err = interactor.TodoRepository.FindById(identifier) return } func (interactor *TodoInteractor) Add(t domain.Todo) (todo domain.Todo, err error) { identifier, err := interactor.TodoRepository.Store(t) if err != nil { return } todo, err = interactor.TodoRepository.FindById(identifier) return } func (interactor *TodoInteractor) Edit(t domain.Todo) (todo domain.Todo, err error) { identifier, err := interactor.TodoRepository.Update(t) if err != nil { return } todo, err = interactor.TodoRepository.FindById(identifier) return } func (interactor *TodoInteractor) Delete(id int) (err error) { err = interactor.TodoRepository.Delete(id) if err != nil { return } return }database層は外側なので、DIPを利用して依存ルールを守ります。

package usecase import "github.com/hirokikondo86/clean-architecture-sample/src/app/domain" type TodoRepository interface { FindAll() (domain.Todos, error) FindById(int) (domain.Todo, error) Store(domain.Todo) (int, error) Update(domain.Todo) (int, error) Delete(int) error }Interface Adapters

実際にデータのやり取りをする処理はdatabase層に定義します。

下記の引用にもあるように、databaseに関わる処理はinterface層のdatabase配下に制限する必要があるためです。If the database is a SQL database, then all the SQL should be restricted to this layer, and in particular to the parts of this layer that have to do with the database.

(引用)

package database import ( "github.com/hirokikondo86/clean-architecture-sample/src/app/domain" ) type TodoRepository struct { SqlHandler } func (repo *TodoRepository) FindAll() (todos domain.Todos, err error) { rows, err := repo.Query("SELECT id, title FROM todos") defer rows.Close() if err != nil { return } for rows.Next() { var id int var title string if err := rows.Scan(&id, &title); err != nil { continue } todo := domain.Todo{ ID: id, Title: title, } todos = append(todos, todo) } return } func (repo *TodoRepository) FindById(identifier int) (todo domain.Todo, err error) { row, err := repo.Query("SELECT id, title FROM todos WHERE id = ?", identifier) defer row.Close() if err != nil { return } var id int var title string row.Next() if err = row.Scan(&id, &title); err != nil { return } todo.ID = id todo.Title = title return } func (repo *TodoRepository) Store(t domain.Todo) (id int, err error) { result, err := repo.Execute( "INSERT INTO todos (title) VALUES (?)", t.Title, ) if err != nil { return } id64, err := result.LastInsertId() if err != nil { return } id = int(id64) return } func (repo *TodoRepository) Update(t domain.Todo) (id int, err error) { _, err = repo.Execute( "UPDATE todos SET title = ? WHERE id = ?", t.Title, t.ID, ) if err != nil { return } id = int(t.ID) return } func (repo *TodoRepository) Delete(identifier int) (err error) { _, err = repo.Execute( "DELETE FROM todos WHERE id = ?", identifier, ) if err != nil { return } return }引数や戻り値にdomain層の

Todoを使用していますので、内側一方向の依存関係を守ることができていますね。

しかし、TodoRepositoryに埋め込んでいるSqlHandlerは一番外側のinfrastructure層に定義しているので(詳細は後述)、これを単純に呼び出してしまうと、外側のルールを内側に持ち込んではいけないという依存ルールに反してしまいます。

よって、ここでもDIPを利用して依存関係を守ります。具体的には、SqlHandlerの振る舞いを定義します。database層から呼び出すのはこの振る舞いです。package database type SqlHandler interface { Execute(string, ...interface{}) (Result, error) Query(string, ...interface{}) (Row, error) } type Result interface { LastInsertId() (int64, error) RowsAffected() (int64, error) } type Row interface { Scan(...interface{}) error Next() bool Close() error }controllerも定義していきます。

package controllers import ( "fmt" "strconv" "github.com/hirokikondo86/clean-architecture-sample/src/app/domain" "github.com/hirokikondo86/clean-architecture-sample/src/app/interfaces/database" "github.com/hirokikondo86/clean-architecture-sample/src/app/usecase" ) type TodoController struct { Interactor usecase.TodoInteractor } func NewTodoController(sqlHandler database.SqlHandler) *TodoController { return &TodoController{ Interactor: usecase.TodoInteractor{ TodoRepository: &database.TodoRepository{ SqlHandler: sqlHandler, }, }, } } func (controller *TodoController) Index(c Context) { todos, err := controller.Interactor.Todos() if err != nil { c.JSON(500, NewError(err)) return } c.JSON(200, todos) } func (controller *TodoController) Show(c Context) { id, _ := strconv.Atoi(c.Param("id")) todo, err := controller.Interactor.TodoById(id) if err != nil { c.JSON(500, NewError(err)) return } c.JSON(200, todo) } func (controller *TodoController) Create(c Context) { var t domain.Todo c.ShouldBind(&t) todo, err := controller.Interactor.Add(t) if err != nil { c.JSON(500, NewError(err)) return } c.JSON(201, todo) } func (controller *TodoController) Update(c Context) { var t domain.Todo t.ID, _ = strconv.Atoi(c.Param("id")) c.ShouldBind(&t) todo, err := controller.Interactor.Edit(t) if err != nil { c.JSON(500, NewError(err)) return } c.JSON(200, todo) } func (controller *TodoController) Destroy(c Context) { type Response struct { Status string `json:"status"` Message string `json:"message"` } id, _ := strconv.Atoi(c.Param("id")) err := controller.Interactor.Delete(id) if err != nil { c.JSON(500, NewError(err)) return } res := Response{ Status: "success", Message: fmt.Sprintf("succeeded in deleting id %d", id), } c.JSON(200, res) }こちらも詳細は後述しますが、今回はルーティングに外部パッケージの

ginを使用しています。

ginはgin.Contextを使用しますので、今回利用するメソッドのインターフェイスも定義します。package controllers type Context interface { Param(string) string ShouldBind(interface{}) error Status(int) JSON(int, interface{}) }Frameworks and Drivers

今回のDB接続やルーティングのように、外部パッケージを使用している場合はinfrastructure層に定義して、外側のルールを内側に持ち込まないようにします。また、interface層で定義したインターフェースの実態を記述していきます。

先のセクションで言及しましたが、SqlHandlerを使用して実際にデータのやり取りをする処理はinterfaces/database層に定義しています。package infrastructure import ( "database/sql" _ "github.com/go-sql-driver/mysql" "github.com/hirokikondo86/clean-architecture-sample/src/app/interfaces/database" ) type SqlHandler struct { Conn *sql.DB } func NewSqlHandler() database.SqlHandler { conn, err := sql.Open("mysql", "root:@tcp(db:3306)/sample") if err != nil { panic(err.Error) } sqlHandler := new(SqlHandler) sqlHandler.Conn = conn return sqlHandler } func (handler *SqlHandler) Execute(statement string, args ...interface{}) (database.Result, error) { res := SqlResult{} result, err := handler.Conn.Exec(statement, args...) if err != nil { return res, err } res.Result = result return res, nil } func (handler *SqlHandler) Query(statement string, args ...interface{}) (database.Row, error) { rows, err := handler.Conn.Query(statement, args...) if err != nil { return new(SqlRow), err } row := new(SqlRow) row.Rows = rows return row, nil } type SqlResult struct { Result sql.Result } func (r SqlResult) LastInsertId() (int64, error) { return r.Result.LastInsertId() } func (r SqlResult) RowsAffected() (int64, error) { return r.Result.RowsAffected() } type SqlRow struct { Rows *sql.Rows } func (r SqlRow) Scan(dest ...interface{}) error { return r.Rows.Scan(dest...) } func (r SqlRow) Next() bool { return r.Rows.Next() } func (r SqlRow) Close() error { return r.Rows.Close() }Goの場合、明示的にインターフェイスを継承していなくても、定義されたメソッドを実装していれば準拠していることになります。いわゆるダックタイピングです。

インターフェイスを満たすため、外部から提供されているsql.Rowsとsql.Resultをラップしています。

また、NewSqlHandler()、Execute()、Query()の戻り値がインターフェイスになっています。これにより、interface/database/sql_handler.goのインターフェイスを満たしたことになります。今回はルーティングにも外部パッケージ(gin)を使用しています。

package infrastructure import ( "github.com/gin-contrib/cors" gin "github.com/gin-gonic/gin" "github.com/hirokikondo86/clean-architecture-sample/src/app/interfaces/controllers" ) var Router *gin.Engine func init() { r := gin.Default() r.Use(cors.Default()) todoController := controllers.NewTodoController(NewSqlHandler()) r.GET("/api/v1/todos", func(c *gin.Context) { todoController.Index(c) }) r.GET("/api/v1/todos/:id", func(c *gin.Context) { todoController.Show(c) }) r.POST("/api/v1/todos", func(c *gin.Context) { todoController.Create(c) }) r.PUT("/api/v1/todos/:id", func(c *gin.Context) { todoController.Update(c) }) r.DELETE("/api/v1/todos/:id", func(c *gin.Context) { todoController.Destroy(c) }) Router = r }最後に、

cmd/clean-architecture-sample/main.goからルーティングを呼び出してアプリケーションの完成です。package main import ( "fmt" "github.com/hirokikondo86/clean-architecture-sample/src/app/infrastructure" ) func main() { fmt.Println("sever start") infrastructure.Router.Run() }最後に

ご覧の通り、単純なAPIを実装するだけでも大変でした。

しかし、それだけの価値がCleanArchitectureにはあります。ソフトウェアは必ず変化します。

変化しないソフトウェアはもはやハードウェアです。

変化に対応できないソフトウェアはいつか何かしらの不便さや窮屈さを利用者に押し付けるでしょう。

それでは意味がないのです。不便さや窮屈さを解決するために存在するのがソフトウェアです。

変化に対応するには、関心によってモジュールを分離して影響範囲を狭めると同時に、伝播すべき箇所には変更が伝わるようにすることで、手を入れやすくすることが不可欠です。

クリーンアーキテクチャはこれをうまくやってのけます。(参考)

ただ、抽象化によって関心を分離することはできますが、複雑化&直感的ではなくなるので、小規模より大規模なアプリケーションの方が効力を発揮しそうだなとも個人的に思いました?

実は設計の勉強は初めてでしたが、学んでみると奥深くてとても面白かったです?

これを機にもっと勉強を進めてみようと思います!参考文献

この記事を書く際に下記の文献を参考にさせて頂きました?♂️

- 投稿日:2020-06-26T21:04:14+09:00

CleanArchitectureでAPIを設計する

概要

今度、インターン先で設計(DDDとCleanArchitecture)をテーマにしたディスカッション&ハンズオンを行うことになりました。予習も兼ねてCleanArchitectureで設計したAPIを書いてみましたので、その際に得た知見を纏めておきます。使用した言語はGoです。

今回使用するサンプルはこちらです。

クリーンアーキテクチャとは

CleanArchitecture (クリーンアーキテクチャ) とは、Robert C. Martin (ボブおじさん) 氏が提唱したアーキテクチャパターンです。

ソフトウェアを4つのレイヤーに分けることによって、関心の分離を達成することを目的とします。(原文はこちら)導入のメリット

- UIに依存しない

・UIの変化に対応し易い(WebUIからCUIへの変更など)- DBに依存しない

・環境の変化に対応し易い(MySQLからpostgreSQL, Mongo, KVSに変更など)- FWに依存しない

・FWをツールとして利用できる

・環境の変化に対応し易い(ginからecho, beegoに変更など)- 外部機能の独立

・実際、ビジネスルールは外の世界について関知しない。- テスタビリティの向上

・ドメインロジックが外部要素(UI, Webサーバー, DBなど)なしでテスト可能つまり、各レイヤーの関心の分離を達成することによって、

- テスタビリティの向上

- 環境(DB, UIなど)の変更が発生した際に、ドメインロジックを修正する必要がない

に期待できるわけですね?

各レイヤーについて

CleanArchitectureでは、アプリケーションの各機能を下記の4つのレイヤーに分類しています。

レイヤー 内容 Entities エンティティ Use Cases ビジネスロジック Interface Adapters データの変換 Frameworks and Drivers UI, DB, FW Entities

エンティティはビジネスルールをカプセル化したオブジェクトです。

具体的には、データ構造を持ったオブジェクトです。Use Cases

ユースケースはアプリケーションのAPIです。

このアプリケーションでは何ができるのかを表現します。Interfaces Adapters

外部からの入力、データの永続化、表示を担当する場所です。

詳細は後述しますが、SQL使ったDB処理もこのレイヤーに制限するべきです。Frameworks and Drivers

フレームワークやツールから構成されます。

フレームワークやDBはアプリケーションの外側と位置付けます。因みに、レイヤーは4つであるべきという決まりはありません。

しかし、内側一方向の依存ルールは守るべきです。Only Four Circles?

No, the circles are schematic. You may find that you need more than just these four. There’s no rule that says you must always have just these four. However, The Dependency Rule always applies. Source code dependencies always point inwards. As you move inwards the level of abstraction increases. The outermost circle is low level concrete detail. As you move inwards the software grows more abstract, and encapsulates higher level policies. The inner most circle is the most general.(引用)

依存ルール

CleanArchitectureにおいて依存関係は内側一方向のみです。つまり、外側のルールを内側に持ち込んではいけません。 依存とは要素(関数、クラス、変数など)への直接参照のことを示します。

しかし、外側のレイヤーを参照せざるを得ない場合は必ず存在します。この必ずうまれる矛盾をDIP(依存関係逆転の原則)で解決します。 (DIPの詳細はこちら)

Goではinterfaceを使って実体を抽象(interface)に依存させることで依存性を逆転します。ここで言う抽象とは、名前、引数、返り値だけが決まっている関数のことです。実体とは、その関数の具体的な処理内容です。We usually resolve this apparent contradiction by using the Dependency Inversion Principle. In a language like Java, for example, we would arrange interfaces and inheritance relationships such that the source code dependencies oppose the flow of control at just the right points across the boundary.

(引用)

... 以上でCleanArchitectureの概要をある程度は掴めたかなと思います。

それでは、実際にAPIを書いていきましょう!今回実装するサンプル

簡単なToDoアプリのAPI Serverを作っていきます。

機能は簡単なCRUD処理のみです。ディレクトリ構成

└── src └── app ├── domain ├── infrastructure ├── interfaces │ ├── controllers │ └── database ├── server.go └── usecase各ディレクトリと各レイヤーの対応表です。

ディレクトリ レイヤー domain Entities usecase Use Cases interfaces Interface Adapters infrastructure Frameworks and Drivers Entities

今回は内側のレイヤーから順に説明していきますが、外側のレイヤーについても言及していきますので、サンプルコードを眺めながら読み進めて頂いた方が理解が捗るかと思います?♂️

まずはEntitiesです。

domain/todo.goではTodoアプリのドメインモデルを定義します。

todoはidとtitleを持つので、下記の様に定義します。package domain type Todo struct { ID int `json:"id"` Title string `json:"title"` } type Todos []TodoUse Cases

アプリケーション固有のビジネスルールを定義します。

このアプリケーションは何が出来るのかを表現するだけなので、具体的な実装は持ちません。

詳細は後述しますが、具体的な実装はdatabase層で行います。package usecase import "github.com/hirokikondo86/clean-architecture-sample/src/app/domain" type TodoInteractor struct { TodoRepository TodoRepository } func (interactor *TodoInteractor) Todos() (todo domain.Todos, err error) { todo, err = interactor.TodoRepository.FindAll() return } func (interactor *TodoInteractor) TodoById(identifier int) (todo domain.Todo, err error) { todo, err = interactor.TodoRepository.FindById(identifier) return } func (interactor *TodoInteractor) Add(t domain.Todo) (todo domain.Todo, err error) { identifier, err := interactor.TodoRepository.Store(t) if err != nil { return } todo, err = interactor.TodoRepository.FindById(identifier) return } func (interactor *TodoInteractor) Edit(t domain.Todo) (todo domain.Todo, err error) { identifier, err := interactor.TodoRepository.Update(t) if err != nil { return } todo, err = interactor.TodoRepository.FindById(identifier) return } func (interactor *TodoInteractor) Delete(id int) (err error) { err = interactor.TodoRepository.Delete(id) if err != nil { return } return }database層は外側なので、DIPを利用して依存ルールを守ります。

package usecase import "github.com/hirokikondo86/clean-architecture-sample/src/app/domain" type TodoRepository interface { FindAll() (domain.Todos, error) FindById(int) (domain.Todo, error) Store(domain.Todo) (int, error) Update(domain.Todo) (int, error) Delete(int) error }Interface Adapters

実際にデータのやり取りをする処理はdatabase層に定義します。

下記の引用にもあるように、databaseに関わる処理はinterface層のdatabase配下に制限する必要があるためです。If the database is a SQL database, then all the SQL should be restricted to this layer, and in particular to the parts of this layer that have to do with the database.

(引用)

package database import ( "github.com/hirokikondo86/clean-architecture-sample/src/app/domain" ) type TodoRepository struct { SqlHandler } func (repo *TodoRepository) FindAll() (todos domain.Todos, err error) { rows, err := repo.Query("SELECT id, title FROM todos") defer rows.Close() if err != nil { return } for rows.Next() { var id int var title string if err := rows.Scan(&id, &title); err != nil { continue } todo := domain.Todo{ ID: id, Title: title, } todos = append(todos, todo) } return } func (repo *TodoRepository) FindById(identifier int) (todo domain.Todo, err error) { row, err := repo.Query("SELECT id, title FROM todos WHERE id = ?", identifier) defer row.Close() if err != nil { return } var id int var title string row.Next() if err = row.Scan(&id, &title); err != nil { return } todo.ID = id todo.Title = title return } func (repo *TodoRepository) Store(t domain.Todo) (id int, err error) { result, err := repo.Execute( "INSERT INTO todos (title) VALUES (?)", t.Title, ) if err != nil { return } id64, err := result.LastInsertId() if err != nil { return } id = int(id64) return } func (repo *TodoRepository) Update(t domain.Todo) (id int, err error) { _, err = repo.Execute( "UPDATE todos SET title = ? WHERE id = ?", t.Title, t.ID, ) if err != nil { return } id = int(t.ID) return } func (repo *TodoRepository) Delete(identifier int) (err error) { _, err = repo.Execute( "DELETE FROM todos WHERE id = ?", identifier, ) if err != nil { return } return }引数や戻り値にdomain層の

Todoを使用していますので、内側一方向の依存関係を守ることができていますね。

しかし、TodoRepositoryに埋め込んでいるSqlHandlerは一番外側のinfrastructure層に定義しているので(詳細は後述)、これを単純に呼び出してしまうと、外側のルールを内側に持ち込んではいけないという依存ルールに反してしまいます。

よって、ここでもDIPを利用して依存関係を守ります。具体的には、SqlHandlerの振る舞いを定義します。database層から呼び出すのはこの振る舞いです。package database type SqlHandler interface { Execute(string, ...interface{}) (Result, error) Query(string, ...interface{}) (Row, error) } type Result interface { LastInsertId() (int64, error) RowsAffected() (int64, error) } type Row interface { Scan(...interface{}) error Next() bool Close() error }controllerも定義していきます。

package controllers import ( "fmt" "strconv" "github.com/hirokikondo86/clean-architecture-sample/src/app/domain" "github.com/hirokikondo86/clean-architecture-sample/src/app/interfaces/database" "github.com/hirokikondo86/clean-architecture-sample/src/app/usecase" ) type TodoController struct { Interactor usecase.TodoInteractor } func NewTodoController(sqlHandler database.SqlHandler) *TodoController { return &TodoController{ Interactor: usecase.TodoInteractor{ TodoRepository: &database.TodoRepository{ SqlHandler: sqlHandler, }, }, } } func (controller *TodoController) Index(c Context) { todos, err := controller.Interactor.Todos() if err != nil { c.JSON(500, NewError(err)) return } c.JSON(200, todos) } func (controller *TodoController) Show(c Context) { id, _ := strconv.Atoi(c.Param("id")) todo, err := controller.Interactor.TodoById(id) if err != nil { c.JSON(500, NewError(err)) return } c.JSON(200, todo) } func (controller *TodoController) Create(c Context) { var t domain.Todo c.ShouldBind(&t) todo, err := controller.Interactor.Add(t) if err != nil { c.JSON(500, NewError(err)) return } c.JSON(201, todo) } func (controller *TodoController) Update(c Context) { var t domain.Todo t.ID, _ = strconv.Atoi(c.Param("id")) c.ShouldBind(&t) todo, err := controller.Interactor.Edit(t) if err != nil { c.JSON(500, NewError(err)) return } c.JSON(200, todo) } func (controller *TodoController) Destroy(c Context) { type Response struct { Status string `json:"status"` Message string `json:"message"` } id, _ := strconv.Atoi(c.Param("id")) err := controller.Interactor.Delete(id) if err != nil { c.JSON(500, NewError(err)) return } res := Response{ Status: "success", Message: fmt.Sprintf("succeeded in deleting id %d", id), } c.JSON(200, res) }こちらも詳細は後述しますが、今回はルーティングに外部パッケージの

ginを使用しています。

ginはgin.Contextを使用しますので、今回利用するメソッドのインターフェイスも定義します。package controllers type Context interface { Param(string) string ShouldBind(interface{}) error Status(int) JSON(int, interface{}) }Frameworks and Drivers

今回のDB接続やルーティングのように、外部パッケージを使用している場合はinfrastructure層に定義して、外側のルールを内側に持ち込まないようにします。また、interface層で定義したインターフェースの実態を記述していきます。

先のセクションで言及しましたが、SqlHandlerを使用して実際にデータのやり取りをする処理はinterfaces/database層に定義しています。package infrastructure import ( "database/sql" _ "github.com/go-sql-driver/mysql" "github.com/hirokikondo86/clean-architecture-sample/src/app/interfaces/database" ) type SqlHandler struct { Conn *sql.DB } func NewSqlHandler() database.SqlHandler { conn, err := sql.Open("mysql", "root:@tcp(db:3306)/sample") if err != nil { panic(err.Error) } sqlHandler := new(SqlHandler) sqlHandler.Conn = conn return sqlHandler } func (handler *SqlHandler) Execute(statement string, args ...interface{}) (database.Result, error) { res := SqlResult{} result, err := handler.Conn.Exec(statement, args...) if err != nil { return res, err } res.Result = result return res, nil } func (handler *SqlHandler) Query(statement string, args ...interface{}) (database.Row, error) { rows, err := handler.Conn.Query(statement, args...) if err != nil { return new(SqlRow), err } row := new(SqlRow) row.Rows = rows return row, nil } type SqlResult struct { Result sql.Result } func (r SqlResult) LastInsertId() (int64, error) { return r.Result.LastInsertId() } func (r SqlResult) RowsAffected() (int64, error) { return r.Result.RowsAffected() } type SqlRow struct { Rows *sql.Rows } func (r SqlRow) Scan(dest ...interface{}) error { return r.Rows.Scan(dest...) } func (r SqlRow) Next() bool { return r.Rows.Next() } func (r SqlRow) Close() error { return r.Rows.Close() }Goの場合、明示的にインターフェイスを継承していなくても、定義されたメソッドを実装していれば準拠していることになります。いわゆるダックタイピングです。

インターフェイスを満たすため、外部から提供されているsql.Rowsとsql.Resultをラップしています。

また、NewSqlHandler()、Execute()、Query()の戻り値がインターフェイスになっています。これにより、interface/database/sql_handler.goのインターフェイスを満たしたことになります。今回はルーティングにも外部パッケージ(gin)を使用しています。

package infrastructure import ( "github.com/gin-contrib/cors" gin "github.com/gin-gonic/gin" "github.com/hirokikondo86/clean-architecture-sample/src/app/interfaces/controllers" ) var Router *gin.Engine func init() { r := gin.Default() r.Use(cors.Default()) todoController := controllers.NewTodoController(NewSqlHandler()) r.GET("/api/v1/todos", func(c *gin.Context) { todoController.Index(c) }) r.GET("/api/v1/todos/:id", func(c *gin.Context) { todoController.Show(c) }) r.POST("/api/v1/todos", func(c *gin.Context) { todoController.Create(c) }) r.PUT("/api/v1/todos/:id", func(c *gin.Context) { todoController.Update(c) }) r.DELETE("/api/v1/todos/:id", func(c *gin.Context) { todoController.Destroy(c) }) Router = r }最後に、

cmd/clean-architecture-sample/main.goからルーティングを呼び出してアプリケーションの完成です。package main import ( "fmt" "github.com/hirokikondo86/clean-architecture-sample/src/app/infrastructure" ) func main() { fmt.Println("sever start") infrastructure.Router.Run() }最後に

ご覧の通り、単純なAPIを実装するだけでも大変でした。

しかし、それだけの価値がCleanArchitectureにはあります。ソフトウェアは必ず変化します。

変化しないソフトウェアはもはやハードウェアです。

変化に対応できないソフトウェアはいつか何かしらの不便さや窮屈さを利用者に押し付けるでしょう。

それでは意味がないのです。不便さや窮屈さを解決するために存在するのがソフトウェアです。

変化に対応するには、関心によってモジュールを分離して影響範囲を狭めると同時に、伝播すべき箇所には変更が伝わるようにすることで、手を入れやすくすることが不可欠です。

クリーンアーキテクチャはこれをうまくやってのけます。(参考)

ただ、抽象化によって関心を分離することはできますが、複雑化&直感的ではなくなるので、小規模より大規模なアプリケーションの方が効力を発揮しそうだなとも個人的に思いました?

実は設計の勉強は初めてでしたが、学んでみると奥深くてとても面白かったです?

これを機にもっと勉強を進めてみようと思います!参考文献

この記事を書く際に下記の文献を参考にさせて頂きました?♂️

- 投稿日:2020-06-26T15:50:47+09:00

go言語のimport _ math/randみたいな使ってないのにimportしてるのってなんで?

これは対象パッケージのinit関数を呼び出すためだけにインポートしている。対象パッケージは使わないけど、initはしておきたいときに使う。

- 投稿日:2020-06-26T15:37:18+09:00

R50のリープフロッグ ~ 西暦2020年の今、偏差値50のプログラマを目指すお前が学ぶべきこと

タイムスタンプ

初回投稿日:2020年6月26日

最終更新日:2020年6月28日対象読者

この投稿は、ちょうど20年ほど前にソフトウェアエンジニアとしてのピークを迎えていた当時30歳くらいの自分自身に宛てて書いた手紙です。

したがって、この内容は個人的なものであり、くたびれた老兵の戯言であり、ピントがずれ時代を捉えきれておらず、網羅的でもなければ他者には通じないアナロジーに溢れていて、多くの方にとって役に立たないばかりか、酷い勘違いや致命的な間違いを含んでいるかもしれません。

とは言うものの、現在の私のように、今もなお 20 年前の知見や思考パターンが生活のベースになっている方、新しい知識や用語は押さえているもののそれが今一つ自身の血肉になっていないと感じている方、最近の技術トレンドを押さえたいけれど情報の洪水に溺れそうになり何から手を付ければいいかわからないという方にとっては、あるいはこの記事が役に立つようなことがあるかもしれません。

何について書いた記事か

この記事は、偏差値 50 の平均的なソフトウェア技術者として今後 20 年間生計を立てていく上で、今、私自身が学んでおいた方が良いと思われる事柄を列挙し、それらの学習環境を Windows PC に導入する方法を記し、気になったところは実際に触ってみてその所感を述べたものです。

具体的には以下のようなものになります。

目次

1. プラットフォームの構築

1.1. BIOS と Windows の設定

1.2. VirtualBox

1.3. Vagrant

1.4. CentOS

1.5. RLogin2. ポピュラーなプログラミング言語

2.1. C / C++

2.2. Java

2.3. JavaScript

2.4. Ruby

2.5. Python3. モダンなプログラミング言語

3.1. TypeScript

3.2. Haskell

3.3. Go

3.4. Rust4. 作業を助けてくれる道具

4.1. Git

4.2. Vim5. 身だしなみを整えるための道具

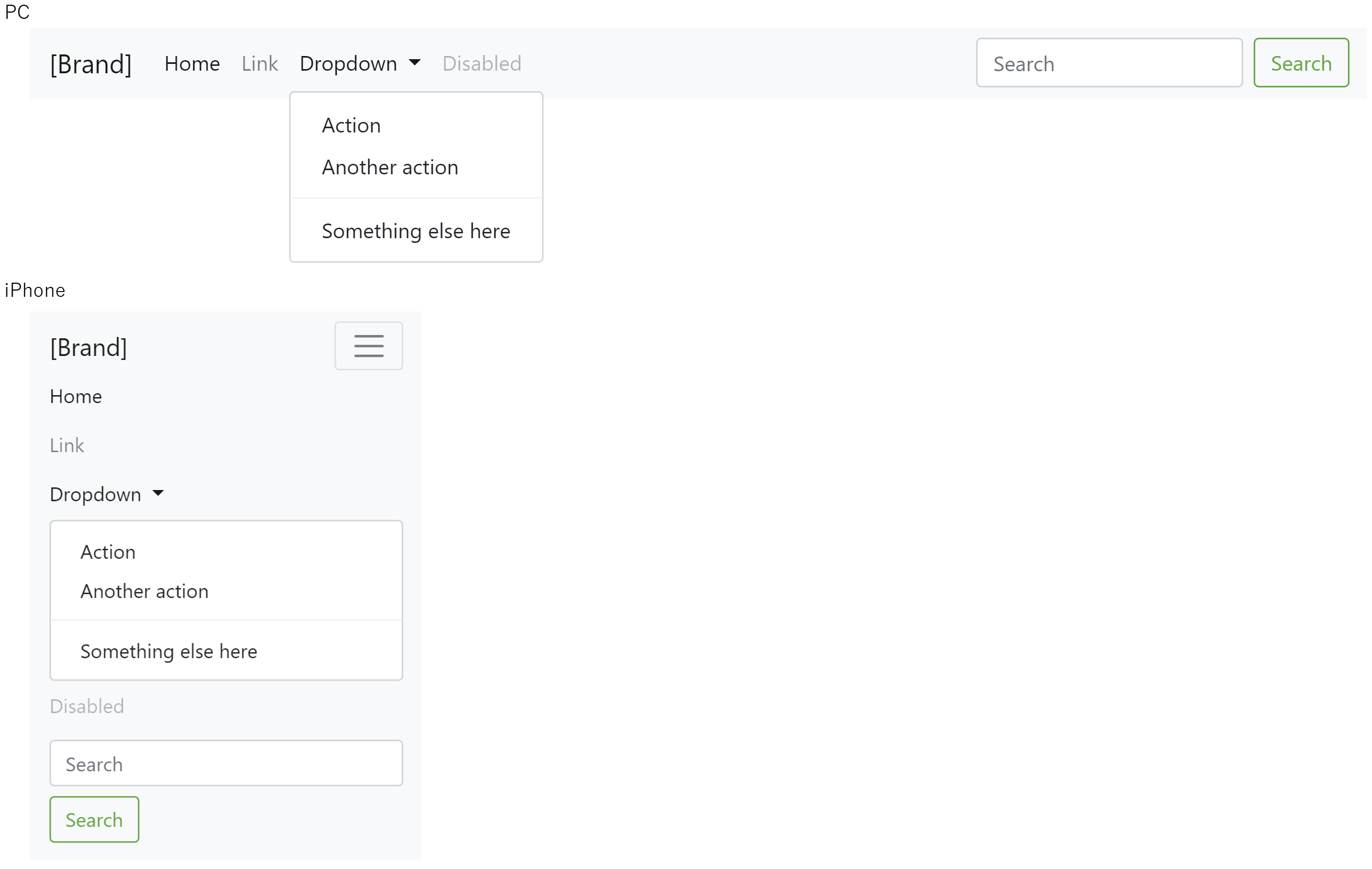

5.1. React (Hooks with TypeScript)

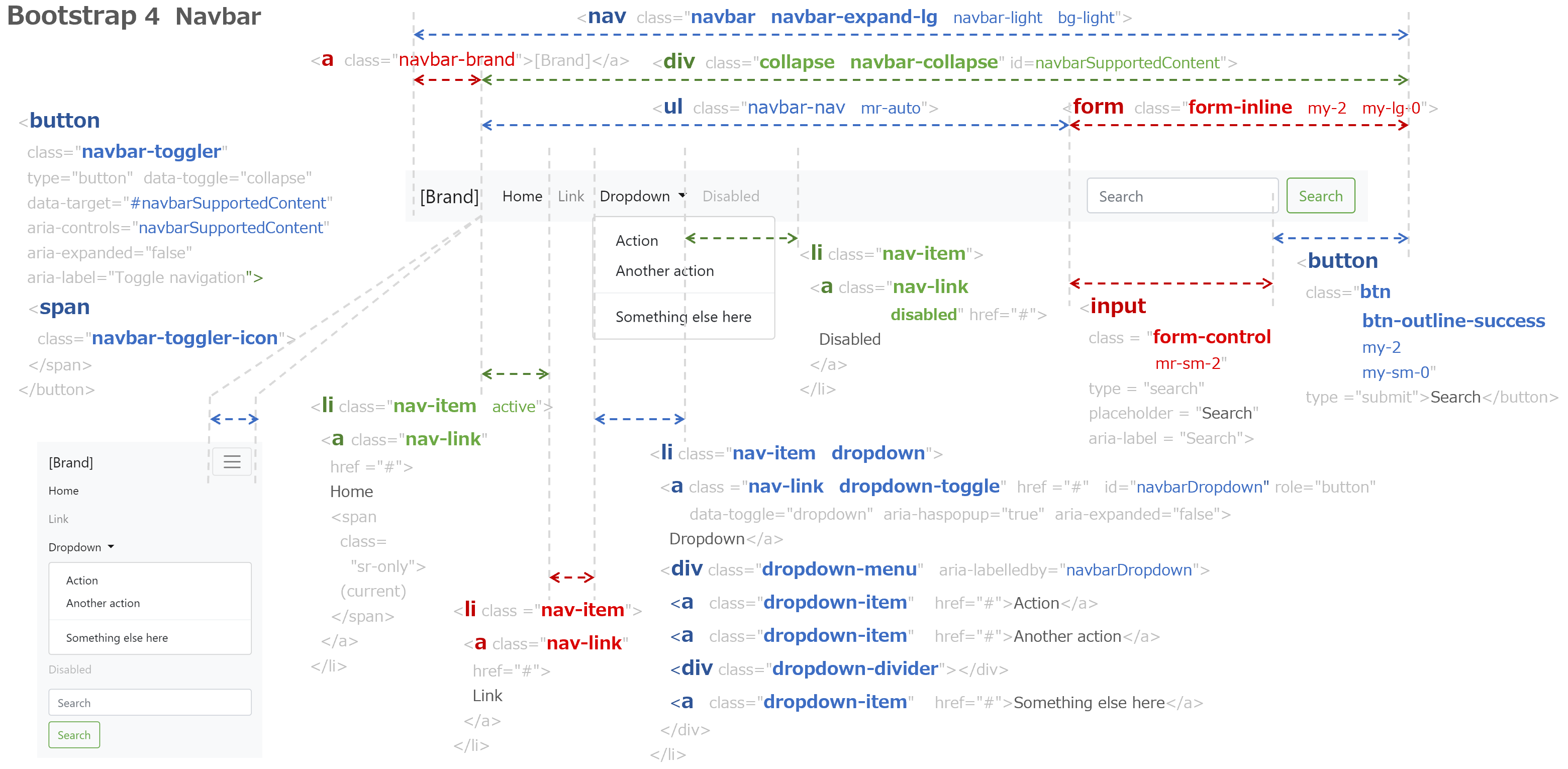

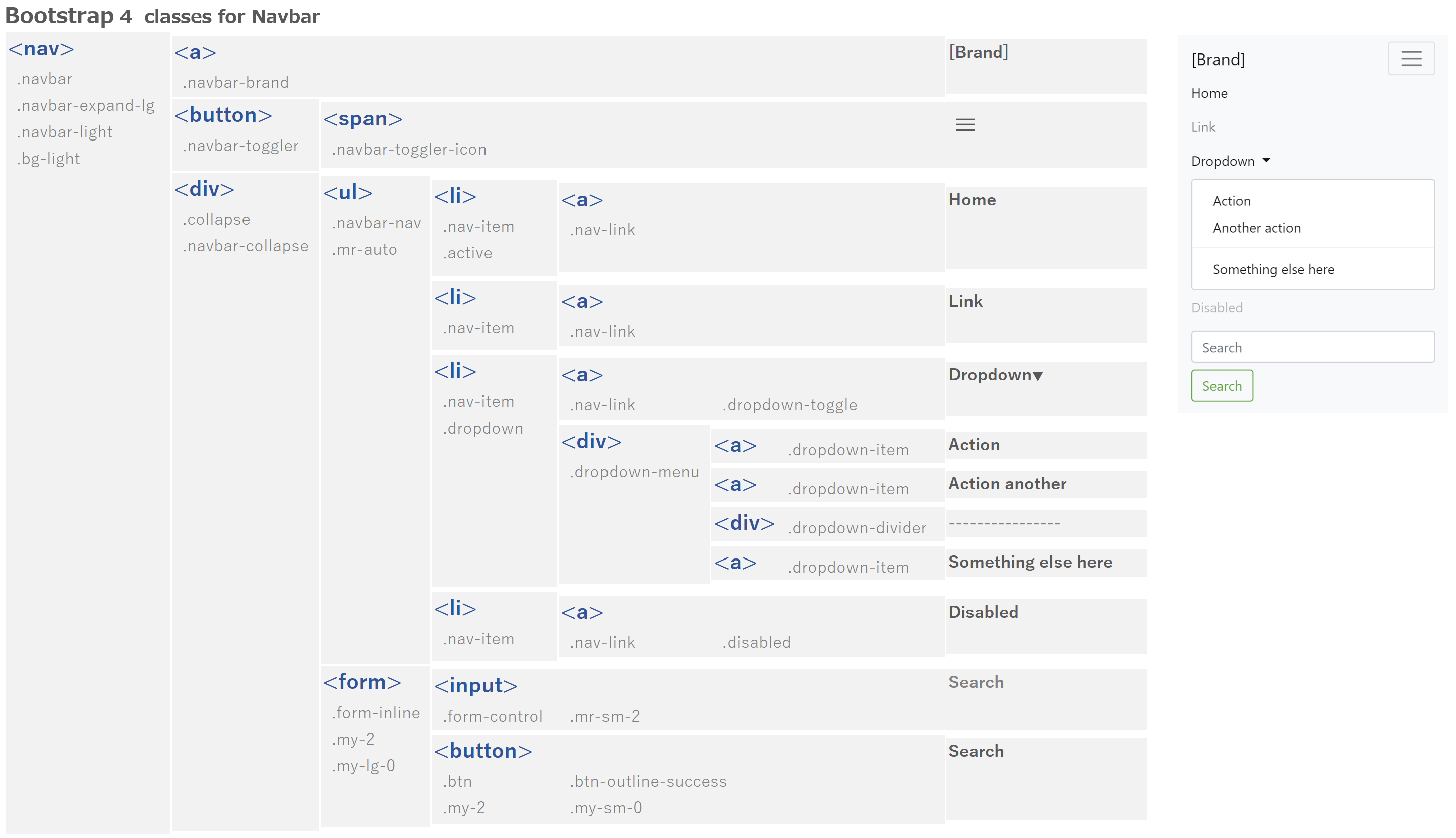

5.2. Bootstrap

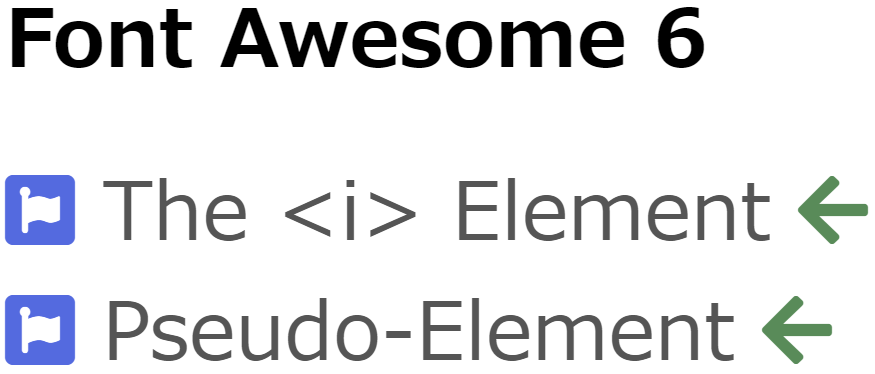

5.3. Font Awesome前提条件

上述のとおり、これは当時の自分自身に宛てて書いた手紙なので、この記事を読み進めるにあたり、コンピュータ・サイエンスに関する当時の私と同程度の知識が必要となるでしょう。

具体的には以下のようなものになります。

- Java など、静的型付きの手続き型オブジェクト指向プログラミング言語を触ったことがある。

- HTML や CSS や JavaScript のコードを書いたことがある。

- UNIX クローン OS を触ったことがある。具体的には echo, cat, pwd, ls, grep, vi などを使ったことがあり、パイプライン / リダイレクト / ワイルドカード展開などコマンドライン・インタプリタの基本的な知識を持っている。

- TCP/IP に関する基礎的な知識を持っている。

また、本稿で使用するハードウェアおよびオペレーティング・システムは以下のとおりです。

- HW: ThinkPad X1 Extreme

- OS: Windows 10 x64 Version 1903

はじめに

現在、西暦2020年。

これは50代前半である「俺」が、西暦2000年頃の「お前」に宛てて書いた手紙だ。当時のお前は30代前半で、技術者としてちょうどピークを迎えている頃だ。

その頃からお前は、向いていないと思いながらもマネジメントに手を出し始め、居心地の良い技術的な現場から少しづつ離れていくことになる。その後お前は、仕事という大義名分のもとに物静かで良心的な部下を激しく罵倒したり、「Win-Win」という都合の良い言葉でビジネスパートナーに無理難題を押し付けたり、そうやってたくさんの人々を傷つけていく一方、顧客や上司の前でヘラヘラ笑いながら長いものに巻かれて生きているうちに、いつの間にか名ばかりの取締役となり、株主へのアリバイ作りを考え続けること以外では誰かに必要とされる手応えを感じることができないつまらない人間に成り下がってしまうんだ。

当時のお前は、定年までの雇用が保証された会社で働いた後、引退後は悠々自適な年金生活でも送るのだろうと漠然と考えていたが、現実はだいぶ違っている。

幸いなことに大切な家族もいるし、少数ではあるが信頼できる友人もいる。

とはいうものの、この先、年金だけで生活できる見通しなど立っていないし、そんなものは貰えない時代が来ると考えた方が良さそうだ。また、仮に貰えたとしてもそれで充分なはずはなく、それを補うための金が貯まっているわけでもない。もちろんこれから貯まる見込みもない。そんな将来を見据えて俺は、「円という価値」を貯める代わりに「知識という価値」を活用することで生きてゆくことを決意し、もう一度エンジニアに返り咲くことにしたんだ。

そう、これは、

西暦 2020 年代 に 50 代の俺が、

西暦 2040 年代 の 70 代になっても通用する技術者でいるために、今学ぶべきことは何か?

そのための準備として何をすればよいのか?

せめて世の中の平均的な偏差値 50 のプログラマになるためにどうすればよいか?俺が導いたその答えを、

西暦 2000 年代 の 30 代のお前に教えてやるために書いた手紙だ。1. プラットフォームの構築

さて、お前が生きている時代の20年後、西暦2020年の世の中はどうなっていると思う?

今の若い奴らは何というか、予想に反してものすごくカッコいい。。

最近、w.o.d. という 3 ピース・バンドの楽曲 を聴いたんだが、ギターのブラッシング・ノイズといい、ゴリゴリのベースといい、スティックのショルダーで叩く豪快なハイハットといい、ロック・ミュージックは現在進行形だ。

幼い頃、親父に「お前も大人になったら分かるさ」と言われただろう?

もちろん、わかったこともたくさんあるが、未だにわからないこともたくさんあるんだ。そんな俺を今の若い奴らの音楽は勇気づけてくれるし楽しませてくれる。もの凄い時代だ。音楽だけじゃない。

オープン・ソース・ソフトウェア文化が定着した現代では、ソフトウェア開発ツールはほとんど無償で提供されているし、学習のための質の高い情報が無償で手に入る時代になっている。

預言者が多すぎて情報の洪水に飲み込まれてしまいそうになるが、モチベーションの高い若者にとっては(もちろん俺のような老いぼれにも)、とても恵まれた時代になっている。OSS 文化の中心を担っているのは Linux であり、Free BSD や Net BSD の話はあまり聞かれなくなった。そして、お前の想定どおり、どんなにグラフィカル・ユーザ・インターフェースが進化しようとも、UNIX 系 OS のコマンドライン・インタプリタである shell (Bash) は、現在も現役バリバリの優秀なツールである。

だから、これらの無償のツールを利用するために、お前は自分の Windows システムに Linux を導入することになるが、現代ではそのために補助記憶装置のパーティションを切り直したり、ブートローダを導入する必要はない。

お前の使う Thinkpad と Windows には仮想化システムが組み込まれており、ホスト OS である Windows に、ゲスト OS として Linux を迎え入れることができるのだ。

仮想化の方法はいろいろあるようだが、今回は VirtualBox + Vagrant で仮想環境を構築することにしよう。

1.1. BIOS と Windows の設定

ハードウェア: ThinkPad X1 Extreme

OS: Windows 10 x64 Version 1903お前の使っている Thinkpad に "IBM" のロゴが刻印されていないことに驚いたか? でもこれはバッタもんじゃないから安心しろ。Thinkpad は、今もなお "大和" の名が付く場所で開発が続けられている。「和魂洋才」が「和魂漢才」になったというわけだ。

まずは BIOS だ。

Thinkpad の BIOS 設定を以下のとおり変更すれば良い。[Security] -> [Intel Virtualization Echnology] または [Intel VT-d Feature] のいずれかを Enabled にする。設定を保存して再起動したら、Windows で以下の設定をすれば完了だ。

[コントロールパネル] -> [プログラムと機能] -> [Windows 機能の有効化または無効化] -> [仮想マシンプラットフォーム] のチェックを外す。参考サイト

Lenovo サポート - Virtualization Technology (VT-X)を有効にするにはThinkPad 以外のハードウェアでもそれほど違いはないはずだし、ネットワークを検索すればすぐに良い情報が見つかるだろう。

1.2. VirtualBox の導入

VirtualBox は、PC と連携して Windows 上に ハードウェア環境をエミュレートしてくれるソフトウェアだ。ホスト OS の Windows から見ればひとつのアプリケーションに過ぎないが、VirtualBox 上で動作するゲスト OS(今回は Linux を導入)からは、通常のハードウェアで動いているのとあまり違いがないように見えるというわけだ。

導入は特に難しくないが、後述の Vargrant がサポートしている VirtualBox のバージョンを確認しておいた方が良いだろう。

Vagrant Docs (Providers/VirtualBox)1.2.1. インストール

以下のサイトから VirtualBox 6.1 をダウンロードする。

VirtualBox.orgダウンロードした VirtualBox-6.1.4-136177-Win.exe を実行する。

今回は、以下の変更以外はデフォルトのままとしたが、このあたりは好みで設定すれば良いだろう。

- デスクトップにショートカットを作らないようにする

- Quick Launch Bar にショートカットを作らないようにする

なお、インストール中に oracle corporation ユニバーサルシリアルバスコントローラのインストールを許可するかどうか尋ねられたら「許可」すればよい。

1.3. Vagrant の導入

Vagrant は、VirtualBox などで構築した仮想マシンに、構成済みの OS イメージを簡単に導入できるようサポートしてくれるソフトウェアだ。Gentoo Linux のような、すべてのソフトウェアをそのマシン用に最適化するなどといった細かい調整をすることができない代わりに、Vagrant はまるで、棚からお気に入りのアルバムを取り出して CD プレーヤーにセットするような感覚で、OS 環境を仮想マシンに導入したり、逆に取り出したりすることができるものだ。

1.3.1. インストール

以下のサイトから Vagrant 2.2.7 (Windows 64bit) をダウンロードする。

Vagrant by HashiCorpダウンロードした vagrant_2.2.7_x86_64.msi を実行する。

- Windows Defender SmartScreen の警告が表示されたら、[詳細情報] -> [実行] を選択。

- インストールオプションはすべてデフォルトのまま

1.4. CentOS 8 の導入

ゲスト OS の Linux のディストリビューションは、 CentOS の最新バージョンである 8 を入れることにしよう。

CentOS は Red Hat Enterprise Linux のクローンで、有償サポートのない Red Hat だと思っておけば良いだろう。ちなみに Debian GNU/Linux の派生である Ubuntu も人気のあるディストリビューションだ。

導入する OS は、今回のようなプログラミング言語の勉強が目的であれば、CentOS でも Ubuntu でも他のディストリビューションでも何でも良いと思う。パッケージのインストール方法くらいしか違いはないだろう。

1.4.1. インストール

コマンドプロンプトを起動し、仮想環境用に適当なディレクトリを作成する。

C:\ANY-DIR> mkdir YOUR-VM-DIR C:\ANY-DIR> dir YOUR-VM-DIR先ほどインストールした Vagrant のバージョンを確認する。

C:\ANY-DIR\YOUR-VM-DIR> vagrant version Installed Version: 2.2.7 Latest Version: 2.2.7CentOS 8 のイメージを導入する。

(イメージファイルはカレントディレクトリ配下に作成される)C:\ANY-DIR\YOUR-VM-DIR> vagrant init bento/centos-8Vagrant で導入可能な VirtualBox 用の VM イメージは以下で検索可能。

Discover Vagrant Boxes (Provider - VirtualBox)インストールした CentOS 8 を起動する。

C:\ANY-DIR\YOUR-VM-DIR> vagrant up Bringing machine 'default' up with 'virtualbox' provider...今回は VM イメージを一つしか導入していないため ID パラメータを省略しているが、ID を省略した場合はカレントディレクトリの Vagrantfile の内容に従って VM イメージ(今回は bento/centos-8)が立ち上がる。

次に Vagrant が管理する VM イメージの一覧を表示してみる。

C:\ANY-DIR\YOUR-VM-DIR> vagrant global-status id name provider state directory ------------------------------------------------------------------------ 5411d90 default virtualbox running C:/ANY-DIR/YOUR-VM-DIRstate が running になっていることが確認できたので、ここで一度 CentOS 8 を停止する。

C:\ANY-DIR\YOUR-VM-DIR> vagrant halt ==> default: Attempting graceful shutdown of VM...次に、ホスト OS (Windows 10) から TCP/IP でアクセスできるよう、ゲスト OS (CentOS 8) へ IP アドレスを割り当てる。テキストエディタで Vagrantfile を開き、

C:\ANY-DIR\YOUR-VM-DIR> notepad Vagrantfile以下の行のコメントアウトを外して、ファイルを上書き保存する。

(IP アドレスは環境に合わせて適当に変更すれば良いだろう)# config.vm.network "private_network", ip: "192.168.33.10" ↓ config.vm.network "private_network", ip: "192.168.33.10"改めて CentOS 8 を起動する。

C:\ANY-DIR\YOUR-VM-DIR> vagrant up Bringing machine 'default' up with 'virtualbox' provider...ホスト OS (Windows 10) 上で ネットワークのルーティング・テーブルを確認してみる。

C:\ANY-DIR\YOUR-VM-DIR> route print ... IPv4 ルート テーブル =========================================================================== アクティブ ルート: ネットワーク宛先 ネットマスク ゲートウェイ インターフェイス メトリック ... 192.168.33.0 255.255.255.0 リンク上 192.168.33.1 281 ...ルーティングテーブルに、宛先が 192.168.33.0/24 のエントリが記されていることが確認できた。

これでホストOS (Windows10) から、ゲストOS (CentOS 8) への接続ができるはずなので、Vagrant の ssh 機能を利用して接続してみる。接続先となるゲスト OS (CentOS 8) の id を確認したら、

C:\ANY-DIR\YOUR-VM-DIR> vagrant global-status id name provider state directory ------------------------------------------------------------------------ 5411d90 default virtualbox running C:/ANY-DIR/YOUR-VM-DIRVagrant の ssh クライアント機能を使って接続してみる。

C:\ANY-DIR\YOUR-VM-DIR> vagrant ssh 5411d90 ... [vagrant@localhost ~]$無事ログインできた。

接続できたついでに、ここでゲストOS (CentOS 8) に、DNS のリゾルバの設定をしておく。

今回は Google のパブリック DNS を登録しておこう。

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 を vi で開いて、[vagrant@localhost ~]$ sudo vi /etc/sysconfig//network-scripts/ifcfg-eth0末尾に以下の 2 行を追記して保存する。

DNS1=8.8.8.8 DNS2=8.8.4.4名前解決できるかどうか確認し、

[vagrant@localhost ~]$ ping www.google.com PING www.google.com (172.217.161.68) 56(84) bytes of data.問題ないのでログアウトする。

[vagrant@localhost ~]$ exit logout Connection to 127.0.0.1 closed.1.5. RLogin の導入

Vagrant の ssh クライアント機能はちょっと使い勝手が悪いので、ホストOS (Windows 10) に RLogin を導入するが、ターミナルソフトであれば何でも良いと思う。

1.5.1. インストール

以下のサイトから「実行プログラム(64bit)」のリンクをクリックして zip ファイルをダウンロードする。

Nanno SoftLibrary RLoginインストーラは付いていない。zip を解凍すると実行形式ファイル RLogin.exe が展開されるので、これを適当なディレクトリに入れておく。

ちなみに、RLogin で 192.168.33.10 へ接続する際はパスワード認証が必要になるが、初期値は以下のとおりである。

user: vagrant pass: vagrantこれでプラットフォームの構築は終了だ。

この後の作業はすべてゲスト OS (Cent OS) に RLogin (または他のターミナル・ソフトウェア) で ssh 接続している前提で書いている。2. ポピュラーなプログラミング言語

ここでは、比較的ポピュラーなプログラミング言語の環境を作り、簡単なプログラムを書いて動かしていく。

今更感があるかもしれないが、これらの言語もこの空白の20年の間に進化しているため、今後、いろいろ確認したいことも出てくるだろう。2.1. C / C++

お前は解ってくれると思うが、C は Bob Dylan であり、 C++ は The Beatles のようなものだ。

2020 年になってもプレイリストに入れておくのがマナーというものだろう。2.1.1. インストール

まずはインストール可能なパッケージを確認する。

$ dnf search gcc-c++ ====================================== Name Exactly Matched: gcc-c++ ======================================= gcc-c++.x86_64 : C++ support for GCC gcc-c++.x86_64 : C++ support for GCC ========================================== Name Matched: gcc-c++ =========================================== gcc-toolset-9-gcc-c++.x86_64 : C++ support for GCC version 9C++ support for GCC をインストール。

$ sudo dnf install gcc-c++ ... Complete! $ gcc --version gcc (GCC) 8.3.1 20190507 (Red Hat 8.3.1-4)お決まりのコードをコンパイル、実行してみる。

$ mkdir ~/learn_c $ cd ~/learn_c $ echo ' > #include <stdio.h> > int main() { printf("hello, world\n"); } > ' > hello.c $ gcc hello.c -o hello $ ./hello hello, worldオーケー。次に C++ だ。

$ mkdir ~/learn_cpp $ cd ~/learn_cpp $ echo ' > #include <iostream> > using namespace std; > int main() { cout << "hello, world" << endl; } > ' > hello.cpp $ g++ hello.cpp -o hello $ ./hello hello, worldこちらも問題ないようだ。

2.1.2. この後に学ぶこと

おそらく俺が今後 C / C++ を積極的に書くようなことはないと思うが、逆にスルーし続けることもないだろうと思う。C++ も古い言語のままという訳ではなく日々進化している。例えば、ISO により 2011 年に承認された C++11 という国際規格では、この記事の後半に登場する Rust で採用されている変数束縛やムーブセマンティクスの概念が導入されている。

2.2. Java

次はお前にとって一番因縁のある言語 Java だ。

今思うと Java は、なんというか、あのアイルランドから羽ばたき巨大バンドにまでのし上がった 4 人組 U2 のようだ。お前は驚くかもしれないが、Sun Microsystems は 2010 年に Oracle に吸収合併された。

そしてちょっとややこしいのだが、Oracle JDK は 2019 年にライセンス条項が変更されているため、今回は OpenJDK という OSS 版の JDK をインストールすることにする。2.2.1. インストール

まずはインストール可能なパッケージを確認する。

なんと最新バージョンは 11 だ (Oracle JDK の最新は 14)。$ dnf search java-11 ================================================ Name Matched: java-11 ================================================ java-11-openjdk.x86_64 : OpenJDK Runtime Environment 11 java-11-openjdk-src.x86_64 : OpenJDK Source Bundle 11 java-11-openjdk-demo.x86_64 : OpenJDK Demos 11 java-11-openjdk-devel.x86_64 : OpenJDK Development Environment 11 java-11-openjdk-jmods.x86_64 : JMods for OpenJDK 11 java-11-openjdk-javadoc.x86_64 : OpenJDK 11 API documentation java-11-openjdk-headless.x86_64 : OpenJDK Headless Runtime Environment 11 java-11-openjdk-javadoc-zip.x86_64 : OpenJDK 11 API documentation compressed in single archiveOpenJDK Development Environment 11 をインストール。

$ sudo dnf install java-11-openjdk-devel ... Complete!2.2.2. 検証

コンパイル、実行してみる。

$ mkdir ~/learn_java $ cd ~/learn_java $ echo ' > public class HelloWorld { > public static void main(String[] args) { > System.out.println("hello, world"); > } > } > ' > HelloWorld.java $ javac HelloWorld.java $ java HelloWorld hello, worldインストールに問題ないことが確認できたので、次に、この空白の20年間で Java がどんな進化を遂げたのかを簡単に確認する。

2.2.3. Java SE 5.0 の追加機能を試す

これは Microsoft の C# を意識したのだと思うが、2004 年にリリースされた Java5 の目玉は Autoboxing と Generics だろう。

まずは Autoboxing を検証してみる。

Autoboxing.javapublic class Autoboxing { public static void main(String[] args) { Integer obj = 1; System.out.println("obj:" + obj); int num = obj; System.out.println("num:" + num); } }実行結果$ javac -Xlint Autoboxing.java $ java Autoboxing obj:1 num:1ちなみに、Integer obj = new Integer(1); のような書き方は推奨されないようで、コンパイル時に Warning が出る。

次に Generics だが、まあこれは C++ で言うところの Template だ。

今回はメソッドのジェネリクスを検証してみる。Generics.javapublic class Generics { private static <T> T getAny(T t) { return t; } public static void main(String[] args) { int n = 1; System.out.println("n: " + getAny(n)); Double d = 1.0; System.out.println("d: " + getAny(d)); String s = "string"; System.out.println("s: " + getAny(s)); } }実行結果[~/learn_java]$ javac Generics.java [~/learn_java]$ java Generics n: 1 d: 1.0 s: string2.2.4. Java SE 8 の追加機能を試す

2014 年 の Java8 の目玉はなんと言ってもラムダ式 と Stream API だろう。

これにより Java でもトレンドを意識した簡素な表現ができるようになったわけだが、クラスから切り離して振舞いを定義することができない Java のメソッドを高階関数のように扱うために考えられたのが「関数型インターフェース」なのだろう。

以下のとおり、①の伝統的な書き方に比べて②のラムダ式ではとても簡素に表現できる。

また、正直、③はエラーになるだろうと思って試しに書いたものだったのだが、なんとコンパイルが通ってしまった。他の言語での表現と同じように、メソッド・ブロックだけでなく return と セミコロンも省略でき、ラムダ式の右辺で評価された値がメソッドの戻り値になるようだ。Lambda.javapublic class Lambda { private interface FuncTypeIF { public abstract String extra(String s); } public static void main(String[] args) { FuncTypeIF funcTypeObj; funcTypeObj = new FuncTypeIF() { // public String extra(String s) { // return "***" + s + "***"; // ①伝統的な表現 } // }; // System.out.println(funcTypeObj.extra("foo")); funcTypeObj = s -> { // return "!!!" + s + "!!!"; // ②ラムダでの表現 }; // System.out.println(funcTypeObj.extra("bar")); funcTypeObj = s -> "???" + s + "???"; // ③更に簡素なラムダ System.out.println(funcTypeObj.extra("baz")); } }実行結果[~/learn_java]$ javac Lambda.java [~/learn_java]$ java Lambda ***foo*** !!!bar!!! ???baz???ちなみに、もう一つ驚いたことがあった。

以下のコードで変数 extraStr を final 指定していないにも関わらずコンパイルが通ったのだ。これはもしやクロージャ的な挙動をするのではないかと期待して、このコードのコメント部分を外したものを改めてコンパイルしてみたのだが、extraStr は実質的に final でなければならないと怒られてしまった。Lambda2.javapublic class Lambda2 { private interface FuncTypeIF { public abstract String extra(String s); } public static void main(String[] args) { String extraStr; // <- final 指定していない FuncTypeIF funcTypeObj; extraStr = "***"; funcTypeObj = s -> extraStr + s + extraStr; // extraStr = "!!!"; // <- このコメントを外すとコンパイルエラー System.out.println(funcTypeObj.extra("foo")); } }続いて Stream API だが、これは大体想定どおりの動きをすることがわかった。

まあ、このコードをお前が 20 年前に目にしていたらきっと感動したことだろう。Stream.javaimport java.util.List; import java.util.Arrays; public class Stream { public static void main(String[] args) { Integer[] numArray = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}; List<Integer> numList = Arrays.asList(numArray); int result = numList.stream() .map(n -> n * n) // それぞれの要素を2乗して .filter(n -> n % 2 == 0) // 偶数のものだけ集めて .reduce((r, v) -> r + v) // たたみ込む .get(); System.out.println("result:" + result); } }実行結果$ javac Stream.java $ java Stream result:1202.2.5. Java SE 10 の追加機能を試す

最後に 2018 年の Java10 で追加されたローカル変数の型推論機能を確認してみる。

java で var なんてお前は笑うかもしれないが、長い型名を使うときなどは確かに楽かもしれない。TypeInference.javapublic class TypeInference { public static void main(String[] args) { var i = 1; var s = "two"; var d = Double.valueOf(3); System.out.println(i + s + d); } }実行結果$ javac TypeInference.java $ java TypeInference 1two3.02.2.6. この後に学ぶこと

やはり 20 年という時間はすごい。ラムダとか var とかを最初に知ったときは、 Java らしくないし、わざわざ流行りに乗らなくてもいいんじゃないかと感じたが、思ったよりずっと良かった。

まあ、今回はまだ表面をなぞっただけで、他にも Java8 のアノテーションや、Java9 の module, JShell, Flow API など、まだまだ学ばなければならないことだらけだが、今はこのくらいにしておこう。あと、これは投稿後にこの記事を読んだ wx257osn2 さん が Java SE 7 で導入された try-with-resources 文について教えてくれたんだが、なるほどこれは重要だ。

これを使うことで try-finally で感じるストレスはかなり軽減されるだろう。2.3. JavaScript

さて、ここで JavaScript のご登場だ。そう。当時お前が苦手にしていたアイツだ。

Google と Node.js のおかげで、今や JavaScript は大スターだ。

粗野でやんちゃだった JavaScript は、まるで Malcolm McLaren にプロデュースされた The Sex Pistols のように大きく羽ばたき、もはや一大文化になっている。2.3.1. インストール

インストール可能なパッケージを確認する。

$ dnf search nodejs ======================================= Name Exactly Matched: nodejs ======================================= nodejs.x86_64 : JavaScript runtime nodejs.x86_64 : JavaScript runtime =========================================== Name Matched: nodejs =========================================== nodejs-docs.noarch : Node.js API documentation nodejs-docs.noarch : Node.js API documentation nodejs-devel.x86_64 : JavaScript runtime - development headers nodejs-nodemon.noarch : Simple monitor script for use during development of a node.js app nodejs-packaging.noarch : RPM Macros and Utilities for Node.js PackagingJavaScript runtime をインストールする。

$ sudo dnf install nodejs ... Complete!2.3.2. 検証

インストールできたようなので、まずはインタプリタを触ってみよう。

$ node Welcome to Node.js v12.16.1. Type ".help" for more information. > const hello = () => "hello, world" > console.log(hello()) hello, world > .exit $上記のとおり、今や猫も杓子も「アロー!アロー!」と、H を発音できないフランス人のように挨拶する時代だ。

JavaScript (ECMAScript) は、2015 年の ES6 からアロー関数が使えるようになっている。2.3.3. サーバープログラム

次に簡単な HTTP サーバのプログラムを書いて動かしてみよう。

$ node << EOF require("http").createServer((req, res) => { res.writeHead(200, {"Content-Type": "text/plain"}); res.end("hello, world"); }).listen(18080); EOFホストOS (Windows 10) の Web ブラウザで

http://192.168.33.10:18080/にアクセスすればこのプログラムのレスポンスを確認できる。お前は衝撃を受けただろうが、JavaScript でサーバサイドのコードを書く日がくるなんて、俺にとっても感慨深いものがある。2.3.4. 今どきの JavaScript

Java の Stream API で書いたのと同じコードを JavaScript で書いてみる。

$ node > [1,2,3,4,5,6,7,8].map(n => n*n).filter(n => n%2===0).reduce((r,v) => r+v) 120 > .exitちょっとしたコードをこうやって実際に書いてみると、動的型付き言語のカジュアルさは魅力的だ。

まるで "No thinking! Just feeling!" とでも言われているようだ。2.3.5. この後に学ぶこと

他にも ES6 では、お前にもなじみ深いクラスベースの考え方が導入され「継承」が扱えるようになったり、2017 年の ES8 では非同期関数も導入されている。

また Node.js に付属するパッケージ・マネージャの npm は今や必須のツールだし、HTTP クライアント側で動かすコードを書くなら Babel も知っておく必要があるだろう。

まあ後述の TypeScript も含めて、俺が今後どんな言語を使うにせよ、Web で UI をやる限り JavaScript からは逃れられないということだ。

2.4. Ruby

次は、お前も一目置いていた Ruby だ。

日本生まれの Ruby は、例えるなら、お前にとっての 浅井健一 のような存在だろう。ちょっと話は逸れるが、お茶の水女子大学に同姓同名の先生がいて、OCaml を使ったデザインレシピの本を書いている。

プログラミングの基礎 浅井健一著Ruby は Rails という MVC フレームワークの登場でいつの間にか人気者になっていたが、今は少し下火のようだ。

でもやはり国産は良い。あの MIDI は最初の規格から40年近くを経てバージョン 2.0 の話が持ち上がってるし、お前の時代に一世を風靡した ITRON は最近は元気がなくなってしまったが、後継の T-Kernel は「はやぶさ 2 」という探査機の制御に使われていて、小惑星で採取したサンプルを背負い、現在、地球を目指して絶賛凱旋中だ。

かつて広重や北斎が西洋の印象派達にダゲレオタイプに立ち向かう勇気を与えたように、 川久保玲 と 山本耀司 がヨーロッパに喧嘩をふっかけモード界をゲームチェンジさせたように、同じ風景、同じ気候、同じ文化に育まれた人たちが良いものを生み出し世界中で評価され親しまれているというのは、本当に心に染み入るものがある。

だからやはり Ruby は手元に置いておきたい。そういうことだ。

2.4.1. インストール

他の言語と同様に dnf を使ってインストールしても良いのだが、Ruby では rbenv や RVM などのサードパーティ製ツールを使って、異なるバージョンのインタプリタを同居させ、プロジェクトごとに切り替えて使う方法が一般的なようだ。

Ruby オフィシャルサイト

ruby-lang.org - Rubyのインストールということで、rbenv を使ってインストールしてみよう。

2.4.1.1. Git のインストール

rbenv は GitHub に置かれているのでまずは Git をインストールする。

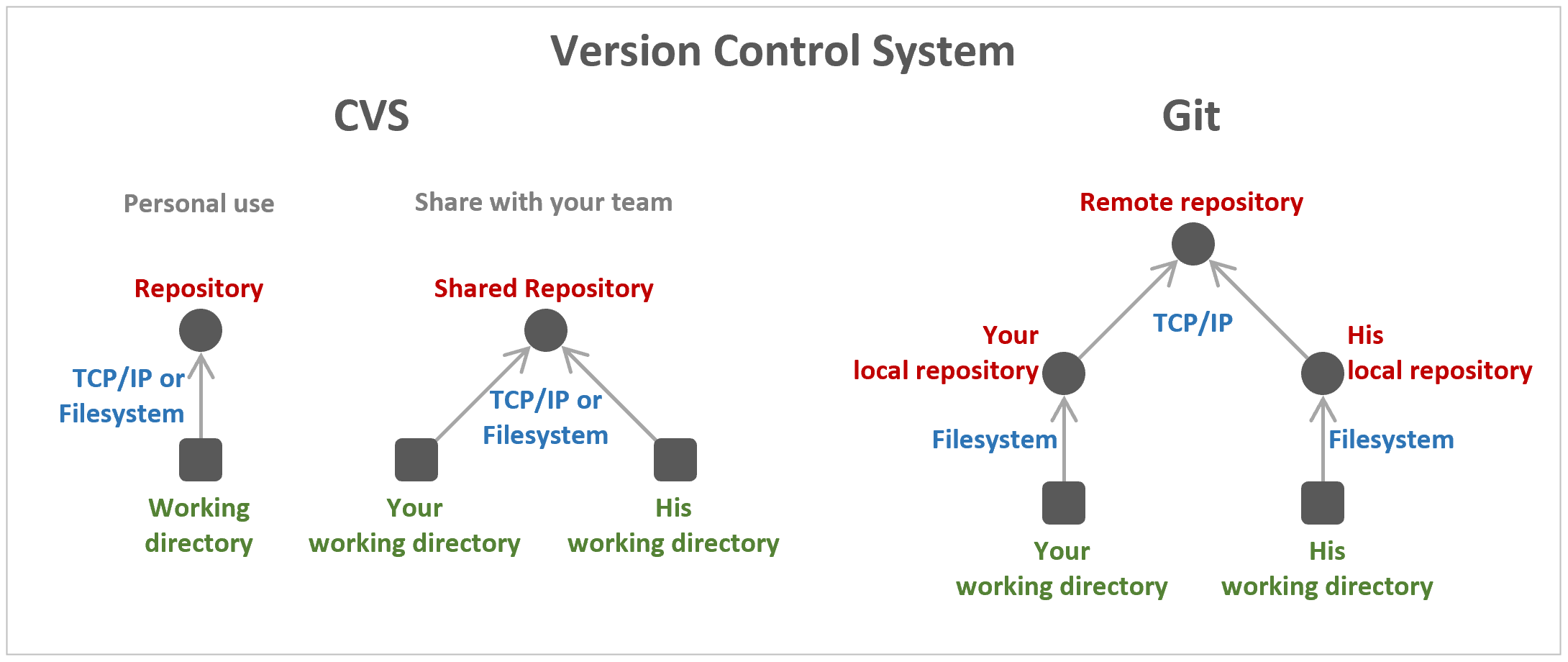

詳しいことは後述するが、まあ何というか、Git は RCS や CVS のような構成管理ツールで、世界中の多くのプロジェクトが GitHub という Web サービス上に Git のリポジトリを作って、そこでソースコードを公開するのが一般的になっている。$ sudo dnf -y install git ... Complete! $ git --version git version 2.18.22.4.1.2. rbenv のインストール

rbenv は Ruby のバージョンを切り替えるツールだ。

GitHub 上の rbenv のリポジトリの複製をローカル環境へコピーする。

(cvs checkout のようなものだ)$ git clone https://github.com/sstephenson/rbenv.git ~/.rbenv~/.bash_profile の末尾に以下を追記して、

export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH" eval "$(rbenv init -)"パスを通す。

$ source ~/.bash_profile2.4.1.3. ruby-build のインストール

ruby-build は rbenv のプラグインで、Ruby をインストールするために必要なので、これをインストールする。

$ git clone https://github.com/sstephenson/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build2.4.1.4. openssl-devel と readline-devel のインストール

Ruby のインストールに必要なパッケージのようなので、これらをインストールする。

$ sudo dnf install openssl-devel readline-devel ... Complete!2.4.1.5. Ruby のインストール

rbenv install --listで確認すると最新は 2.7.0 のようなので、これをインストールして、$ rbenv install -v 2.7.0確認する。

$ rbenv versions * 2.7.0 (set by /home/yourname/.rbenv/version)2.4.2. 検証

Java や JavaScript と同じプログラムを書いて動かしてみる。

$ irb irb(main):001:0> (1..8).map{|n| n*n}.select{|n| n%2==0}.inject{|r,v| r+v} => 120 irb(main):002:0> exit $ここではあまり深掘りしないが、Ruby は、! や ? を使ったメソッド名(しかもスネークケース)や、モンキーパッチ、ダックタイピング、ミックスインなど確かに書いていて楽しい言語だと思う。ただ俺のような誘惑に弱い人間にとっては、いかに簡素に書くかを追求しているうちに、プログラミングという問題解決のための

手段がいつの間にかそれ自体を楽しむという目的になってしまいそうで怖い。2.4.3. この後に学ぶこと

とは言うものの、今後 Rails を使う可能性は否定できないし、評判の良い無償の教材もあるので、いつでも勉強できるようにしておきたい。

公式ドキュメント

Ruby 2.7.0 リファレンスマニュアル評判の良い無償の教材

Ruby on Rails チュートリアル2.5. Python

次は Python だ。

そう。お前が紀伊国屋書店で手に取ったオライリーの、あの表紙のネズミがニシキヘビに捕食されることを想像して切ない気持ちになり、そっと棚に戻したアイツだ。実は 2012 年に、あの Google が深層学習という新しいアルゴリズムを使って、コンピュータに猫を認識させてしまったんだ。シュレーディンガー以降最大級とも言える、この猫を巻き込んだ大事件はその後、一大 AI ブームを巻き起こし、AI 関連のライブラリが豊富な Python が注目されるようになったんだ。

そういう意味では、そうだな Python は、 The Edge 以降、ギターでお前に大きな衝撃をもたらした Radiohead の Jonny Greenwood ようなものかもしれない。

2.5.1. インストール

Python 3.6 をインストールする。

$ sudo dnf -y install python36 ... Complete!Python の魅力は、何と言ってもその豊富なパッケージだろうということで、今回は Python に付属する pip というパッケージマネージャを使って、SciPy.org のトップページ に載っている以下のパッケージをインストールしてみる。

パッケージ 読み 機能 NumPy ナムパイ 多次元配列パッケージ Pandas パンダズ データ構造分析パッケージ Matplotlib マットプロットリブ 2次元プロットパッケージ SciPy サイパイ 科学技術計算パッケージ Python の膨大なパッケージはここで検索することができる。

Python Package Indexなお、ライブラリはグローバルにインストールすることもできるが、先々、依存関係などで苦労したくないので、ホーム・ディレクトリ配下にインストールすることにする。

pip はローカル指定すると、$PYTHONUSERBASE で指定したパスへパッケージをダウンロードするようだ。以下のコマンドでそれを確認することができる。$ python3 -m site --user-base /home/yourname/.localうーん。ホームディレクトリ直下の .local というディレクトリが使われるのは嫌なので、これを変更しよう。

$ mkdir -p ~/learn_python/.local $ echo 'export PYTHONUSERBASE=~/learn_python/.local' >> ~/.bash_profile $ source ~/.bash_profile $ python3 -m site --user-base /home/yourname/learn_python/.localよし。これで準備完了だ。

それではまず NumPy をインストールする。

[~]$ pip3 install --user numpy ... Successfully installed numpy-1.18.4続いて Pandas をインストールする。

[~]$ pip3 install --user pandas ... Successfully installed pandas-1.0.3Matplotlib をインストールする。

[~]$ pip3 install --user matplotlib ... Successfully installed kiwisolver-1.2.0 matplotlib-3.2.1ん? kiwisolver とやらもインストールされている。どうやら依存するパッケージも一緒にインストールしてくれるようだ。

SciPy をインストールする。

[~]$ pip3 install --user scipy ... Successfully installed scipy-1.4.12.5.2. 検証

まずは Java, JavaScript, Ruby と同じコードを書いて動かしてみる。

$ python3 >>> sum([n*n for n in range(9) if n*n%2==0]) 120 >>> exit()Ruby の map と select (Java や JavaScript では map と filter) は、Python ではこのように「リスト内包表記」で表現することができる。

もしこの数学の「集合」のような表記法にピンとこなければ、お前の知っている唯一の非手続き型言語である SQL と比較してみると良いだろう。-- Confirmed with MySQL 5.7 SELECT sum (n*n) FROM ( SELECT 1 AS n FROM dual UNION SELECT 2 AS n FROM dual UNION SELECT 3 AS n FROM dual UNION SELECT 4 AS n FROM dual UNION SELECT 5 AS n FROM dual UNION SELECT 6 AS n FROM dual UNION SELECT 7 AS n FROM dual UNION SELECT 8 AS n FROM dual ) AS range_9 WHERE mod (n*n, 2) = 0この DML 文のサブクエリをシンプルに range_9 に置き換えれば、Python のリスト内包表記と似ていると感じるはずだ。

Python : sum( [n*n for n in range(9) if n*n % 2 == 0]) SQL : SELECT sum (n*n) FROM range_9 WHERE mod(n*n , 2) = 0なお、SQL の実行結果を確認できる無償の Web サービスもある。恵まれた時代だ。

SQL 確認サービス

SQL Fiddle

DB-Fiddle次に、先ほどインストールしたライブラリを使ったコードを書いて動かしてみる。

以下のコードは、

1. 日本郵便が提供する郵便番号データ (ken_all.zip) をダウンロードし、

2. そこからアーカイブメンバの CSV 形式データ (KEN_ALL.CSV) を取り出し、

3. Pandas を使って同じ名前を持つ市区町村を抽出する処理を、

ローカルファイルに展開せずにメモリ上で実行するものだ。duplicate_city_names.pyimport urllib.request, zipfile, io, pandas as pd URL = "https://www.post.japanpost.jp/zipcode/dl/kogaki/zip/ken_all.zip" res = urllib.request.urlopen(URL).read() zip = zipfile.ZipFile(io.BytesIO(res)) csv = zip.open("KEN_ALL.CSV").read() all = pd.read_csv(io.BytesIO(csv), encoding="shift-jis", header=None) cities = all[[6, 7]].drop_duplicates().rename(columns={6: "都道府県", 7: "市区町村"}) result = cities[cities.duplicated(subset="市区町村", keep=False)] print(result)結果$ python3 duplicate_city_names.py 都道府県 市区町村 3517 北海道 伊達市 22408 福島県 伊達市 40523 東京都 府中市 103128 広島県 府中市例外は考慮していないが、この程度の処理ならあまり難しく考えずに9行程度で手軽に書ける。

そう。お前の時代のようにグルグル回す必要はない。そういう時代はもう終わったのだ。2.5.3. この後に学ぶこと

この言語は今旬だということもあり、触る機会もそれなりに多くなるかもしれない。また、今後、ちょっとしたデータ分析などで Python を活用したくなることもあるだろう。その辺りを踏まえ、この言語に少し慣れておいた方が良いかもしれない。

3. モダンなプログラミング言語

ここでは、現時点でまだ普及しているとは言えないが、次世代の標準になるポテンシャルを秘めている言語、もしくは次世代の標準へ大きな影響を与えるであろう言語について取り上げる。

3.1. TypeScript

これをモダンな言語と呼んで良いかどうかわからないが、ひと言で言えば静的型付きの、洗練された JavaScript だ。

そういった意味で TypeScript は、ロンドン・パンク時代からモッズ・スーツをスタイリッシュに着こなしていた Paul Weller と言えるだろう。TypeScript で書いたコードは最終的に JavaScript に変換されて利用される。

このようにある高水準言語を他の高水準言語へ変換する処理系をトランスパイラ(トランスコンパイラ)と呼ぶらしい。ES6/7 を ES5 へ変換する babel もそうだな。TypeScript を使うことで、お前が苦手としていた JavaScript の、メソッド・シグネチャを見ても何のことかわからず、まるで写真無しメニューで料理を注文しなきゃならないような、あの恐怖が多少は解消されるかもしれない。

3.1.1. インストール

TypeScript は Node.js のパッケージとして提供されているので、 npm を使ってインストールするが、ストレージを贅沢に使える現代ではプロジェクトごとに別々の環境を用意するのが一般的なようだ。ということで TypeScript のトランスパイラとコマンドライン・インタプリタをホーム・ディレクトリ配下のローカル環境へインストールすることにする。

まずはディレクトリを作成する。

$ mkdir ~/learn_ts $ cd ~/learn_tsNode.js では、各プロジェクトの構成を package.json で管理するので、次にそれを初期化(package.json を新規作成)する。

$ npm init -y $ ls package.jsonTypeScript のトランスパイラと対話型インタプリタをインストールする。

$ npm install --save ts-node typescript $ ls node_modules package.json package-lock.jsonnode_modules というディレクトリにパッケージがインストールされたようだ。node_modules/.bin にコマンドが格納されている。

$ ls node_modules/.bin/ tsc ts-node ts-node-script ts-node-transpile-only ts-script tsserverまた --save オプションを付けたので、package.json に以下のようなエントリが追記されている。別の環境へ package.json を持っていき

$ npm installと打てば、package.json の構成に従って、各パッケージのバージョン等も含め、同じ環境が自動的に作成されるというわけだ。便利な時代だ。package.json{ "name": "learn_ts", ... "dependencies": { "ts-node": "^8.10.1", "typescript": "^3.8.3" } }3.1.2. 検証

対話型インタプリタを実行する。

npx コマンドを使えば node_modules/.bin/ へパスを通す必要はない。$ npx ts-node > const s: string = "hello, world!" > console.log(s) hello, world! > .exit $ソースコードを指定して実行する。

$ mkdir src $ cd src/ $ echo ' > const echo = (s: string): string => s; > console.log(echo("hello, world")); > ' > HelloWorld.ts $ npx ts-node HelloWorld.ts hello, worldトランスパイルする。

$ npx tsc HelloWorld.ts $ ls HelloWorld.js HelloWorld.ts $ cat HelloWorld.js var echo = function (s) { return s; }; console.log(echo("hello, world"));ん? const が var に、アロー関数が通常の関数式になっている。。

$ npx tsc --help Version 3.8.3 Syntax: tsc [options] [file...] ... -t VERSION, --target VERSION Specify ECMAScript target version: 'ES3' (default), 'ES5', 'ES2015', 'ES2016', 'ES2017', 'ES2018', 'ES2019', 'ES2020', or 'ESNEXT'.デフォルトでは ES3 に変換されるようだ。しかも、ES6 以降は ES2015 の表記が正しいのか。。

$ npx tsc --target ES2015 HelloWorld.ts $ cat HelloWorld.js const echo = (s) => s; console.log(echo("hello, world"));なるほど。。いろいろ勉強になる。。

3.1.3. Union Type と ?. および ?? 演算子を試す

共用型は宣言時に複数の型を指定できるもので、例えば

value: number | stringのように宣言すると、 value には number 型または string 型の値を代入できる。

これ使えば関数オーバーロードのようなことができそうだが、今回は ?. 演算子と組み合わせた null 検査を試してみる。GuardTest.tsfunction wow(s: string | null): string { // ① string または null だけを許容 return s?.trim()?.toUpperCase() + "!"; // ② ?. 演算子を使って null をやり過ごす } console.log(wow("hello ")); console.log(wow(null));①で仮引数 s を共用型とし、string または null を許容するようにしたが、TypeScript はデフォルトで変数への null/undefined の代入を許してしまうようなので、後でトランスパイル時に null/undefined の代入を許さないよう --strictNullChecks オプションを指定することとする。

②で ?. 演算子を使っているが、

s?.trim()のように使うと、s が null 値ではない場合だけ trim() をコールしてくれるようだ。トランスパイルして実行してみる。

$ npx tsc --strictNullChecks GuardTest.ts $ node GuardTest.js HELLO! undefined!ん? s が null 値の場合は

s?.trim()が null ではなく undefined として評価されるようだ。

変換後の JavaScript を確認してみる。$ cat GuardTest.js function wow(s) { var _a; return ((_a = s === null || s === void 0 ? void 0 : s.trim()) === null || _a === void 0 ? void 0 : _a.toUpperCase()) + "!"; // ② } console.log(wow("hello ")); console.log(wow(null));なるほど。。 void 演算子は undefined がグローバル変数だった悪しき時代の先人たちの知恵だったようで、右辺の内容に関わらず常に「undefined の即値」を返すらしい。

ということで、 ?. 演算子は左辺が null の場合は undefined と評価されることがわかったが、いずれにせよこれを使えば文字列操作のメソッド・チェーンなどで、 null チェックがシンプルに書けることがわかった。

続けて ?? 演算子を試してみる。

GuardTest2.tsfunction wow(s: string | null): string { return (s??"").trim().toUpperCase() + "!"; } console.log(wow("hello ")); console.log(wow(null));

s??""は、s が null の場合は "" と評価されるようだが、 ?? は . より結合の優先順位低いようなので、カッコで括ってこれをトランスパイルし実行してみる。npx tsc --strictNullChecks GuardTest2.ts [~/learn_ts/src]$ node GuardTest2.js HELLO! !この西暦2020年のコーディングスタイルは、お前が見たら羨ましがるだろうな。

?. と ?? は TypeScript 3.7 で導入されたようだ。

TypeScript 3.73.1.4. Tuple を試す

次はタプルを試してみる。

タプルは C++11 でも採用され、これも近年のトレンドのようだが、TypeScript ではタプルを、要素数と各要素の型が固定された配列として扱っている。$ npx ts-node > let member: [string, number, number] = ["Paul", 180, 60] > console.log(member) [ 'Paul', 180, 60 ]だが、例えば座標など同一型データの組を表現するには良いかもしれないが、異なる型の組を作れたとしても、今一つ使いどころが思い浮かばない。

型チェックとは何だろうか?

型チェックは、プログラミングで気を付けるべき要素の 1 つに過ぎない。上記のような目的なら、タプルではなくクラスを定義し、プロパティや引数に名前を付け、それらの意味がわかるようにすべきだろう。

Member.tsclass Member { name : string // 名前 height: number // 身長 weight: number // 体重 constructor(name : string, height: number, weight: number) { this.name = name this.height = height this.weight = weight } show() { const msg: string = `name:${this.name},\ height:${this.height}cm,\ weight:${this.weight}kg` console.log(msg) } } let member = new Member("Paul", 180, 60) member.show()それでは意味付けとは何だろうか?

名前を付ければ充分なのか?

例えば height (身長)の単位は何だろうか? メートルか?、センチメートルか?、フィートか?

単位がわかったとして精度はどうだろうか? 整数か?、小数第一位か二位か?

他に気を付けるべきことはないだろうか?このような事を考えていくと、あまり考えずに書かれた より強い型付けの TypeScript のプログラムより、 よく考えて書かれた 弱い型付けの JavaScript のプログラムの方がまだヒューマンエラーによるソフトウェア故障は起きにくいのではないか。

TypeScript/JavaScript// TypeScript 静的で 強い型付け 型安全 let member: [string, number, number] = ["Paul", 180, 60] // JavaScript 動的で 弱い型付け 型安全ではない let member = { // バンドメンバーの身体情報 name : "Paul", // 名前 NotNull 有効パターン: ^[A-Z][a-zA-Z \.]{1,19}$ height: 180.0, // 身長 NotNull 単位:cm 精度: 小数第1位まで 有効範囲: 50.0cm <= h < 300.0cm weight: 60.0, // 体重 Nullable 単位:kg 制度: 小数第2位まで 有効範囲: 8.00kg <= w < 400.00kg }また、型安全とは何だろうか?

落ちることなく何カ月も不正データを垂れ流し続ける 事前バインディングの TypeScript コード よりも、タイプエラーで停止してしまう 実行時バインディングの JavaScript コード の方が問題の影響範囲が狭く対処が楽な場合もあるだろう。近年、プログラミング言語の進化によりお前の時代より高品質なプログラムを作りやすい状況にはなってきているとはいえ、俺の時代になってもなお、どんな道具を使うかよりプログラマがどう向き合うかの方がずっと大切だということに変わりはない。

3.1.5. この後に学ぶこと

この言語は今後何かと使う機会も増えてくるだろうし、同じプログラムを同じプログラマが書く限り JavaScript より TypeScript で書く方が高品質なコードをより短時間で効率的に書くことができるのは間違いない。

なお、後述の React の項でも TypeScript のコーディングをしている。3.2. Haskell

Haskell のプロジェクトがスタートしたのは、Java が登場するより前の西暦 1990 年だから、これを果たしてモダンなプログラミング言語と呼んでいいのかどうかわからない。

だが、お前が学んできた抽象化の歴史、つまり、

- オペコードという順次実行される記号に名前を付け(ニーモニック)、

- ジャンプ を 選択・反復・呼出 で隠蔽し(構造化プログラミング)、

- 情報と手続きをカプセルに閉じ込めてきた(オブジェクト指向) ← 今ここ

この歴史(お前の頭の中そのもの)は、ノイマン・アーキテクチャの呪縛から逃れ切れていないということであり、Haskell という言語はどうやらこの流れとはちょっと違う文脈で進化してきたようなのだ。

これは日本人であるお前にとって、日本から遠く離れたユーラシア大陸の西端にあるブリテン島が、ゲルマン人の移住によりアングル族の国になる(つまり英語の国になる)より前、更に、ローマ人に侵攻され属州ブリタニアになる(つまりラテン語の国になる)より前の時代に、鉄製の武器を操るケルト人が支配していた国(つまりケルト語派の国)だった時代から脈々と受け継がれる文化を理解しようとするのと似ているかもしれない。

そういう意味でお前にとって Haskell は、あのスコットランドやアイルランドなどの「ケルトの血」をロックに注ぎ込んだ The Waterboys の Mike Scott と言えるだろう。

さて、この関数型というカテゴリーで括られた言語群は、近年、お前が慣れ親しんできた手続き型言語にとてつもない影響を与えていて、関数型言語風の機能追加はもはやコモディティ化していると言えるかもしれない。

そんなパラダイムチェンジを産んだ関数型の中で特に人気がありそうな言語を挙げてみても、

関数型言語 型付け 純粋 評価戦略 特徴を一言で強引に Haskell 静的 純粋 原則遅延 モナド OCaml (ML系) 静的 非純粋 原則先行 ML+OOP Scala 静的 非純粋 原則先行 OOP(JVM) Scheme (Lisp系) 動的 非純粋 原則先行 型なし 純粋関数型と呼ばれ遅延評価が基本の Haskell は独特な立ち位置にあるようだ。

3.2.1. インストール

Haskell には Haskell Platform というオール・イン・ワン・パッケージもあるようだが、現在は The Haskell Tool Stack というビルドツールを使うのが主流のようなので、こちらをインストールしてコンパイラなどの環境をビルドしていく。

Stack インストール・マニュアル

The Haskell Tool Stack - Stack How to installStack をインストールする。

$ curl -sSL https://get.haskellstack.org | sh ... Stack has been installed to: /usr/local/bin/stack新規プロジェクトを(デフォルトテンプレートを元に)作成する。

$ mkdir ~/learn_haskell $ cd ~/learn_haskell/ $ stack new my-project ... All done. $ ls my-project $ cd my-project/セットアップする。

(必要に応じてコンパイラ等がインストールされる)$ stack setup ... $ ls ~/.stack/programs/x86_64-linux/ghc-tinfo6-8.8.3/bin/ ghc ghc-8.8.3 ghci ghci-8.8.3 ghc-pkg ghc-pkg-8.8.3 haddock haddock-ghc-8.8.3 hp2ps hpc hsc2hs runghc runghc-8.8.3 runhaskell $プロジェクトをビルドする。

$ stack build ... Registering library for my-project-0.1.0.0..対話型インタプリタのプロンプトを設定する。

$ echo ':set prompt "ghci> "' >> ~/.ghci3.2.2. 検証

対話型インタプリタを確認する。

$ stack ghci ghci> putStrLn "hello, world" hello, world ghci> :quit Leaving GHCi.コンパイラを確認する。

$ echo 'main = putStrLn "hello, world"' > hello_world.hs $ stack ghc hello_world.hs $ ls hello_world hello_world.hi hello_world.hs hello_world.o $ ./hello_world hello, world3.2.3. パターンマッチングとは何か

Haskell には、パターンマッチングシステムというおもしろい機構がある。

これはお前が知っている正規表現による文字列のパターンマッチングの話とはちょっと違っていて、どちらかというとメソッドオーバーロードのようなものと考えるとしっくりくるかもしれない。例えば、以下の Haskell のプログラムは、「階乗」を再帰で表現したものだ。

factorial.hs-- パターンマッチング fact 0 = 1 -- ① 引数の値が 0 の場合 fact n = n * fact(n - 1) -- ② 引数の値が それ以外 の場合 main = print(fact 8) -- => 40320同じように、「階乗」の再帰処理を Java でやると以下のようになる。

Factorial.javapublic class Factorial { public static int fact(int n) { // Haskell のパターンマッチングの箇所 if (n == 0) return 1; // ① 引数の値が 0 の場合 else return n * fact(n - 1); // ② 引数の値が それ以外 の場合 } public static void main(String[] argv) { System.out.println(fact(8)); // => 40320 } }上記①②がパターンマッチングの箇所だが、Haskell では、Java のこの static メソッドの内側でやっている分岐を外に出して、以下のようにしているイメージだ。

Factorial.java(Haskell-Style)public class Factorial { // ↓Haskell のパターンマッチング風(コンパイルエラー) public static int fact(int 0) { return 1; } public static int fact(int n) { return n * fact(n - 1); } public static void main(String[] argv) { System.out.println(fact(8)); } }もちろんこれはコンパイルエラーになるので動かない。

だが、Haskell の パターンマッチングシステムは、Java のメソッドシグネチャが「メソッド名と引数の型でメソッドを一意に定めている」ところを、「メソッド名と引数の型と値でメソッドを一意に定める」ようにし、その上でオーバーロードメソッドのように扱うものと考えることができそうだ。また、関数型風味のフレーバーを取り込んでいる、他の手続き型・動的型付き言語で同じコードを書くと以下のようになる。

JavaScript での「階乗」の再帰表現

factorial.jsfact = n => n === 0 ? 1 : n * fact(n - 1); console.log(fact(8)); // => 40320Ruby での「階乗」の再帰表現

factorial.rbfact = lambda {|n| n == 0 ? 1 : n * fact.call(n - 1)} puts fact.call 8 # => 40320Python での「階乗」の再帰表現

factorial.pyfact = lambda n : 1 if n == 0 else n * fact(n - 1) print(fact(8)) # => 40320どれもラムダ式(またはアロー関数)を使って短く書けるが、Python の 3 項演算子が他と順序が違う点を除けば、まあ似たり寄ったりだ。

ここで、上記 JavaScript のコードを Haskell のパターンマッチング風に変えてみる。

factorial_pm.js// fact 関数: この宣言は無くても良いが fact_n の // 中からコールされているので念のため let fact; // Haskell 風の関数 fact_0 = () => 1; fact_n = n => n * fact (n - 1); // パターンマッチング関数 fact = n => { if (n === 0) return fact_0 ( ); else return fact_n (n); } console.log(fact(8)); // => 40320これを Haskell のコードと並べてみると以下のようになる。

処理 Haskell JavaScript 引数が 0 の場合 fact 0 = 1 fact_0 = ( ) => 1; 引数が それ以外の場合 fact n = n * fact(n - 1) fact_n = n => n * fact (n - 1); パターンマッチング -- コンパイラが考えてくれる fact = n => {

if (n === 0)

return fact_0 ( );

else

return fact_n (n);

}結果を標準出力へ main = print(fact 8) console.log(fact(8)); これだけでは大した違いはないかもしれないが、このパターンマッチングの恩恵は、プログラムの規模が大きくなるにつれジャブのように効いてきて、最終的にコード量に大きな差が出るのかもしれない。

3.2.4. 型クラスとは何か

Haskell の型システムには「型クラス」という考え方がある。

対話型インタプリタ ghci で

:tコマンドを使うと関数(演算子)の型を確認することができるので、これを使って演算子 +の型を調べてみる。$ stack ghci ghci> :t (+) (+) :: Num a => a -> a -> a俺たちには見慣れない表現だが、この Num は「型クラス」と呼ばれ、Java の Generics で言うところの

<T>と同じようにある型を表している。そしてこの表現

(+) :: Num a => a -> a -> aは、「+ 演算子は Num 型クラスのインスタンス(Int や Float などの型)の引数を 2 つ取り、同型の戻り値を返す」という意味になるので、C++ で例えるなら、以下の関数宣言(演算子オーバーロード宣言)と同じように考えて良いだろう。C++ の演算子オーバーロード宣言Num operator+ (const Num& n1, const Num& n2);演算子を定義できない Java だと以下のような感じだ。

Javaのメソッドシグネチャpublic static Num add(Num n1, Num n2);そしてこの Num 型クラスについて ghci の

:iコマンドで調べてみると、この型クラスには、

- +, -, * などのメソッド

- Int, Float, Double などのインスタンス

があることがわかる。

ghci> :i Num class Num a where (+) :: a -> a -> a (-) :: a -> a -> a (*) :: a -> a -> a ... instance Num Int -- Defined in ‘GHC.Num’ instance Num Float -- Defined in ‘GHC.Float’ instance Num Double -- Defined in ‘GHC.Floatクラスにしろ、インスタンスにしろ、メソッドにしろ、お前にとっては馴染み深い言葉ばかりだが、オブジェクト指向のそれとはちょっと意味が違っている。

混乱してしまいそうだが、Haskell では「型クラス」のインスタンスは「型」だ。例えば Java では

Integerは Number のサブクラスであり、インスタンスではない。

Java クラス インスタンス メソッド 呼称: クラス

↑

サブクラスオブジェクト メソッド 具体例: java.lang.Number

↑

(サブクラス)

Integer

Float

Double(abstract)

↑

(サブクラスのオブジェクト)

Integer.valueOf(1)

Float.valueOf(2.0)

Double.valueOf(3.0)intValue()

floatValue()

doubleValue()だが、Haskell の

Intは Num のインスタンスである。サブクラスではない。

Haskell クラス インスタンス メソッド 呼称: 型クラス

↑

サブ 型クラス型 関数

(演算子)具体例: Num

↑

(サブ 型クラス)

なしInt

Float

Double+

-

*

absこの Int について更に調べてみると、

ghci> :i Int data Int = ghc-prim-0.5.3:GHC.Types.I# ghc-prim-0.5.3:GHC.Prim.Int# -- Defined in ‘ghc-prim-0.5.3:GHC.Types’ instance Eq Int -- Defined in ‘ghc-prim-0.5.3:GHC.Classes’ instance Ord Int -- Defined in ‘ghc-prim-0.5.3:GHC.Classes’ instance Enum Int -- Defined in ‘GHC.Enum’ instance Num Int -- Defined in ‘GHC.Num’ ...Int 型が Num 意外にも、Eq, Ord, Enum などの型クラスのインスタンスであることがわかる。

Eq は等価性があるかどうか( == や != で比較できるかどうか)、Ord は順序付けられるかどうか( > や < などで大小の比較ができるかどうか)、Enum は列挙できるかどうか( 1, 2, 3... や 'a', 'b', 'c'... のように列挙でき、前後の値を取り出せるかどうか)を定義する型クラスである。

このように Haskell は異なる型の似たような性質をあぶり出し、「型クラス」というものにまとめているんだ。俺は TypeScript の項で「型とは何か?」みたいなことを偉そうに書いたが、 Haskell という言語は、俺たちが考えている以上にこの「型」というものを深く深く掘り下げ、徹底的に向き合っているということだ。

3.2.5. 遅延評価とは何か

評価戦略。

これをお前が知っている言語のサブルーチンコールで考えてみると、

- C でそれは「値渡し」のことだった。

(データや関数のアドレスを示すポインタを渡す場合も「値渡し」だ)- C++ では「値渡し」の他に「参照渡し」ができた。

(参照渡しとポインタの値渡しは表現が違うだけでやってることは同じだ)- Java は「値渡し」だ。

(参照型オブジェクトの場合は、C/C++のポインタの値渡しとやってることは同じ)このような感じになるが、まあこれらはすべて「先行評価」という評価戦略を取っている。

それでは Haskell の「遅延評価」とは何だろうか。

遅延評価とは「必要になるまで式が評価されない」ということのようだが、リテラルも、変数も、演算子も、関数も、それを含む式がロードされた際に直ちに評価されないようにするには、それを評価する関数を渡しておき、必要になったら呼び出してもらえば良いのではないだろうか。

それを確認するために、ここでは「遅延評価とは関数渡しである」という仮説を立てて JavaScript でシミュレートしてみる。lazy.js// 遅延評価の検証プログラム const TAB = 2; // 1階層あたりのTAB幅 let LEV = 0; // 現在の階層レベル const indent = () => " ".repeat(LEV*TAB); // 現在の階層レベルのインデント const log = (...a) => console.log(...a); // コンソール出力 // f:funcName:str p:params:str[] r:retval:str const sigFunc = (f,p ) => f+"("+p.join()+")"; // "f(p1, p2, p3...)" const msgCall = (f,p ) => indent()+"=> " +sigFunc(f,p); // コール直後のメッセージ const msgRet = (f,p,r) => indent()+"<= "+r+" : "+sigFunc(f,p); // リターン直前のメッセージ const notifyCall = (f,p ) =>{log(msgCall(f,p)); LEV++;}; // コール直後の通知 const notifyRet = (f,p,r) =>{LEV--; log(msgRet(f,p,r));}; // リターン直前の通知 // コマンドのラッパー funcName:str, params:str[], callback:Func const wrap = (funcName, params, callback) => { notifyCall(funcName, params); // コール直後の通知 params = params.map(param=>param()); // パラメータを評価 const retval = callback(...params); // ファンクションの実行 notifyRet(funcName, params, retval); // リターン直前の通知 return retval; } // コマンドの定義 wrap( funcName, params,callback ) const LT5 = ( ) => ()=> wrap( LT5.name, [ ], ( )=>5 ); // リテラルの 5 const LT3 = ( ) => ()=> wrap( LT3.name, [ ], ( )=>3 ); // リテラルの 3 const NEG = (a ) => ()=> wrap( NEG.name, [a ], (a )=>-a ); // 単項マイナス演算子 const VAR = (a ) => ()=> wrap( VAR.name, [a ], (a )=>a ); // 変数 const ADD = (a,b) => ()=> wrap( ADD.name, [a,b], (a,b)=>a+b ); // 加算演算子 const ABS = (a ) => ()=> wrap( ABS.name, [a ], (a )=>a<0?-a:a ); // 絶対値関数 const DSP = (a ) => wrap( DSP.name, [a ], (a )=>log(a) ); // 表示関数 // コマンドリストに従って実行 const exec = cmdList => cmdList.forEach(cmd=>{ log("LOAD:",cmd); eval(cmd); }); const cmdList = [ "let N // let n", "N = NEG( LT5() ) // n = -5", "DSP( ABS( ADD( VAR(N), LT3() ) ) ) // print(abs(n + 3))", ]; log("------------ Lazy Evaluation ---------"); exec(cmdList);上記プログラムは以下のようなことを行っている。

- JavaScript の

let n; n = -5; print(abs(n + 3));に見立てた独自のコマンド群を実行する。- 独自コマンドは、リテラル、変数、演算子、関数をすべて FUNC(a, b) のような形で表現する。

(例えば、加算演算子 + は ADD(a,b)、数値リテラル 3 は、LT3() のように)- コマンドが評価される直前と直後にログを出力する。

(コマンド名、渡されたパラメータ、戻り値などを表示)- 各コマンドは wrap 関数で包み、コールバックで呼び出してもらうようにする。

- wrap 関数は、コマンド実行の前後にログを出力する。

- wrap 関数は、コマンド実行の直前にそのコマンドに渡された引数を評価する。

(関数渡しなので、引数である「関数」を実行する)- ほとんどのコマンド(遅延評価のコマンド)は、呼び出されても直ちに自身の処理を実行せず、それを実行するための関数を返すようにする。

- 例えば、数値リテラル 5 をシミュレートする LT5() は、以下のように、呼び出されると「5 を返す関数」を返す。

LT5 = () => ()=> wrap( LT5.name, [], ()=>5)- 引数の評価値を即座に必要とするコマンドは、呼び出されたら自身に渡されたパラメータを直ちに評価して自身の処理を実行するようにする。

- 例えば、DSP (console.log() に相当)は、以下のように、呼び出されると直ちに処理を実行する。

DSP = (a) => wrap( DSP.name, [a], (a)=>log(a))

(DSP() には、LT5() にはある wrap の前の ()=> がない)このプログラムを実行すると以下のようになる。

実行結果$ node lazy.js ------------ Lazy Evaluation --------- LOAD: let N // let n LOAD: N = NEG( LT5() ) // n = -5 LOAD: DSP( ABS( ADD( VAR(N), LT3() ) ) ) // print(abs(n + 3)) => DSP(()=> wrap( ABS.name, [a ], (a )=>a<0?-a:a )) => ABS(()=> wrap( ADD.name, [a,b], (a,b)=>a+b )) => ADD(()=> wrap( VAR.name, [a ], (a )=>a ),()=> wrap( LT3.name, [ ], ( )=>3 )) => VAR(()=> wrap( NEG.name, [a ], (a )=>-a )) => NEG(()=> wrap( LT5.name, [ ], ( )=>5 )) => LT5() <= 5 : LT5() <= -5 : NEG(5) <= -5 : VAR(-5) => LT3() <= 3 : LT3() <= -2 : ADD(-5,3) <= 2 : ABS(-2) 2 <= undefined : DSP(2)注目すべきは、

N = NEG( LT5() )がロードされても、NEG(単項マイナス演算子のシミュレート)も、 LT5() もまだ評価されないということだ。

次の行のステートメントDSP( ABS( ADD( VAR(N), LT3() ) ) )で DSP() が呼び出されると、ラッパー関数 wrap() 内でparam=>param()が実行され、これをトリガーにしてカッコの外側から内側に向かってparam=>param()が連鎖していき、ようやく一つ前の行の LT5() までたどり着くことになる。また、このプログラムは各コマンドに渡されたパラメータを表示するようにしているが、カッコの外側から内側に向かう「往路」では、=> の右側に表示されるパラメータがまだ評価前の「関数」であることがわかる。そして「復路」では、<= の右側に表示されるパラメータが評価後の「値」となっている。

それでは、プログラムを少しだけ変えて、先行評価もシミュレートしてみる。

eager.js// 先行評価の検証プログラム const TAB = 2; // 1階層あたりのTAB幅 let LEV = 0; // 現在の階層レベル const indent = () => " ".repeat(LEV*TAB); // 現在の階層レベルのインデント const log = (...a) => console.log(...a); // コンソール出力 // f:funcName:str p:params:str[] r:retval:str const sigFunc = (f,p ) => f+"("+p.join()+")"; // "f(p1, p2, p3...)" const msgCall = (f,p ) => indent()+"=> " +sigFunc(f,p); // コール直後のメッセージ const msgRet = (f,p,r) => indent()+"<= "+r+" : "+sigFunc(f,p); // リターン直前のメッセージ const notifyCall = (f,p ) =>{log(msgCall(f,p)); LEV++;}; // コール直後の通知 const notifyRet = (f,p,r) =>{LEV--; log(msgRet(f,p,r));}; // リターン直前の通知 // コマンドのラッパー funcName:str, params:str[], callback:Func const wrap = (funcName, params, callback) => { notifyCall(funcName, params); // コール直後の通知 //params = params.map(param=>param()); // パラメータを評価 const retval = callback(...params); // ファンクションの実行 notifyRet(funcName, params, retval); // リターン直前の通知 return retval; } // コマンドの定義 wrap( funcName, params,callback ) const LT5 = ( ) => wrap( LT5.name, [ ], ( )=>5 ); // リテラルの 5 const LT3 = ( ) => wrap( LT3.name, [ ], ( )=>3 ); // リテラルの 3 const NEG = (a ) => wrap( NEG.name, [a ], (a )=>-a ); // 単項マイナス演算子 const VAR = (a ) => wrap( VAR.name, [a ], (a )=>a ); // 変数 const ADD = (a,b) => wrap( ADD.name, [a,b], (a,b)=>a+b ); // 加算演算子 const ABS = (a ) => wrap( ABS.name, [a ], (a )=>a<0?-a:a ); // 絶対値関数 const DSP = (a ) => wrap( DSP.name, [a ], (a )=>log(a) ); // 表示関数 // コマンドリストに従って実行 const exec = cmdList => cmdList.forEach(cmd=>{ log("LOAD:",cmd); eval(cmd); }); const cmdList = [ "let N // let n", "N = NEG( LT5() ) // n = -5", "DSP( ABS( ADD( VAR(N), LT3() ) ) ) // print(abs(n + 3))", ]; log("------------ Eager Evaluation ---------"); exec(cmdList);遅延評価プログラムとの実質的な違いは 2 点だけだ。

- 1 つは、wrap() 関数内の

params = params.map(param=>param());をコメントアウトしていること。

(先行評価は関数渡しではなく、引数が渡される時点で既に param の評価が終わっているため、param=>param()は実行しない)- もう 1 つは、コマンドの作り方が、遅延評価の DSP() と同じように ()=> を付けない形になっていることだ。例えば、絶対値コマンド ABS() では以下のような違いになる。

遅延評価: const ABS = (a) =>()=>wrap( ABS.name, [a], (a)=>a<0?-a:a );

先行評価: const ABS = (a) => wrap( ABS.name, [a], (a)=>a<0?-a:a );

(先行評価は関数渡しではないので ()=> を外す)先行評価プログラムの実行結果は以下のようになる。

実行結果$ node eager.js ------------ Eager Evaluation --------- LOAD: let N // let n LOAD: N = NEG( LT5() ) // n = -5 => LT5() <= 5 : LT5() => NEG(5) <= -5 : NEG(5) LOAD: DSP( ABS( ADD( VAR(N), LT3() ) ) ) // print(abs(n + 3)) => VAR(-5) <= -5 : VAR(-5) => LT3() <= 3 : LT3() => ADD(-5,3) <= -2 : ADD(-5,3) => ABS(-2) <= 2 : ABS(-2) => DSP(2) 2 <= undefined : DSP(2)見てすぐに気づくのは、遅延評価の時のような深いインデントがまったくなく、実にフラットなことである。

また、遅延評価の時とは違い、

N = NEG( LT5() )がロードされると、NEG(単項マイナス演算子のシミュレート)と LT5() が直ちに評価されていて、次の行のステートメントDSP( ABS( ADD( VAR(N), LT3() ) ) )でも、カッコの内側から外側に向かって評価されていることがわかる。また、遅延評価の時とは違い、コマンドが呼び出された直後のパラメータ( => の右側に表示されるパラメータ)が、「関数」ではなく「値」となっている。

さて、実はこの遅延評価の仮説が正しいかどうかを Haskell のプログラムにデバッグログを仕込んで確認したかったのだが今回それができなかった。関数内にログ出力を書くだけで済むと思い簡単に考えていたのだが、それをやると「それは関数じゃないよ!」と Haskell コンパイラに叱られてしまうのだ。

どうやら他の言語で最初に学ぶ 'hello world' のようなプログラム(I/O を伴うなど副作用のある、または純粋ではない、または参照透過ではないプログラム)を、きちんと理解した上で Haskell に走らせるには、ファンクタ、アプリケーティブ、モノイド、モナドなどといった概念を基本的なところからきちんと学ばねばならないようだ。

遅延評価のプログラムを書きながら、関数も演算子も変数もそしてリテラルさえも「そんなものに本質的な違いはないんだよ!」と言われているような気持ちにさせられる一方、方や俺が同じものと考えていた I/O を伴うコードと伴わないコードについては「それはまったく別物なんだよ!」と言われてしまう。

これまでいろんなプログラミング言語を触ってきたが、データ型や変数宣言、分岐やループやサブルーチンコールなどの作法が少しわかれば、まあ適当に書いていてもなんとかなった。

だが、この Haskell という言語はそれらとはちょっとばかり違うようだ。

それはまるで、若かったころ The Alarm の アルバム 'Change' のウェールズ語バージョンを手にし、英語バージョンとはまるで異なるその歌詞をまったく理解できずに狼狽えた、あの時のあの気持ちを思い出させてくれるのだ。

The Alarm 英語版 ウェールズ語 (ケルト語派)版 Album Change (The Alarm) Newid (The Alarm) Track 1. Sold Me Down the River Gwerthoch Fi I Lawr Yr Afon Track 2. The Rock Y Craig Track 3. Devolution Workin' Man Blues Datganoli Y Falen Gweithiwr Track 4. Love Don't Come Easy Dydi Cariad Byth Yn Hawdd Track 5. Hardland Hiraeth だが、思い出してほしい。あの重々しいウェールズ語の響きが楽曲の雰囲気をガラリと変え、原曲とは一味も二味も違う荘厳さと荒々しさを醸し出していたことを。そしてあの作品がお前のオールタイム・フェイバリット・アルバムになったことを。

Haskell はそんな期待を抱かせてくれる言語だ。

3.2.6. この後に学ぶこと

恐らく今後仕事で Haskell のプログラムを書くことはほとんどないと思われるが、この言語から学べることはたくさんありそうだし、それはきっと他の言語でも応用できることだろう。だから基本的なところから少しづつ学んでおくのが良さそうだ。

3.3. Go

この言語のバージョン 1.0 がリリースされたのが 2012 年だから、正真正銘「モダンな言語」と言っていいだろう。ところがこの言語で書かれたコードを見てみると、ステートメント・ターミネータ(セミコロン)のない「すっきりとした C 言語」のように見え、どこか懐かしさを感じるのだ。

そういう意味で Go 言語は、ギター、ピアノ、チェロなど生楽器を主体としたミニマル構成で現代的な音を奏でる The Luminners と言っていいだろう(2012 年に衝撃のデビューを飾り Bob Dylan の再来と言われた Jake Bugg と迷ったが、最終的に The Luminners とした)。

3.3.1. インストール

パッケージを確認する。

$ dnf search golang ============================================ Name Exactly Matched: golang ============================================= golang.x86_64 : The Go Programming Language ...Golang core compiler tools の詳細を確認する。

$ dnf info golang.x86_64 Last metadata expiration check: 1:51:39 ago on Tue 19 May 2020 05:32:34 AM UTC. Installed Packages Name : golang Version : 1.12.12 Release : 4.module_el8.1.0+271+e71148fc Architecture : x86_64 Size : 6.9 M Source : golang-1.12.12-4.module_el8.1.0+271+e71148fc.src.rpm Repository : @System From repo : AppStream Summary : The Go Programming Language URL : http://golang.org/ License : BSD and Public Domain Description : The Go Programming Language. $golang 1.12.12 をインストールする。

$ sudo dnf install -y golang-bin.x86_64 ... Complete! $ $ go version go version go1.12.12 linux/amd64それにしてもパッケージ管理ツールによるバイナリパッケージのインストールは楽だ。ソースコードビルドで依存関係のエラーが発生しネットで調べても問題を解決できず途方に暮れていた時代が嘘のようだ。

3.3.2. 検証

テンポラリ・コンパイルによる実行を確認する。

$ mkdir ~/learn_go $ cd ~/learn_go/ $ echo ' > package main > import "fmt" > func main() { fmt.Println("hello, world") } > ' > hello.go $ go run hello.go hello, worldコンパイルして実行する。

$ go build hello.go $ ls hello hello.go $ ./hello hello, world3.3.3. ポインタを試す

Glaong は C/C++ や Java と構文が似ているので取っつきやすいのではないかと思っていたが、

前置++演算子が使えなかったり、後置++演算子は使えるがi++が式として評価されなかったり、ポインタと整数の加減算ができなかったりと、いろいろ違いも多い。そしてコードを少し書き始めてみると、いろいろと不安な箇所が出てくる。

その一つがポインタの扱いで、例えば次のようなコードがコンパイルを通ってしまうのだ。check_pointer.gopackage main import "fmt" func getLocalVarPointer() *int { n := 3 return &n // (1) } func main() { p := getLocalVarPointer() fmt.Printf("p:%p, *p:%d\n", p, *p) }結果$ go run check_pointer.go p:0xc000070010, *p:3上記コードの (1) の箇所は、C/C++ を経験したお前が見たら驚愕するはずだ。

C/C++ では static ではないローカル変数は、コールスタック上に確保される自動変数だ。関数の終了とともに消えてしまう未来のない変数のポインタを返すなど、職業プログラマが一番書いてはいけないコードのひとつだ。だが、Golang のローカル変数は、まるでクロージャの自由変数のように、関数の終了後もどこかしらから参照されている限り生存期間が延ばされるようだ。

これに慣れてしまうと C/C++ に戻れなくなってしまうのではないか。

3.3.4. 代入の挙動を試す

コードを書いていて不安になる要因はポインタだけではない。

変数への代入を行う際、= 演算子の左辺に対して、右辺の実体がコピーされるのか、実体への参照がコピーされるのかがわからなくなるのだ。例えば、C 言語では、

a = bとすれば b の値がコピーされ、a = &bとすれば b の居場所であるアドレスがコピーされた。C++ では「参照」という機能が導入され、

a = bとした際に、a が参照型変数 (int& 型など) の場合は、実質的には b のアドレスがコピーされるが、プログラマから見れば a をポインタではなく通常の (int 型など) の変数のように、 b のエイリアスとして扱うことができた。そして Java にはポインタも参照も導入されなかった。

a = bとした際に、プリミティブ型であれば値がコピーされ、参照型であれば実質的にはアドレスがコピーされた(お前も知っているとおり、例えば Java で 参照型を引数として渡した場合の挙動は、C++ の参照とは違い代入元の変数そのものに影響を与えることはなく、どちらかというと C/C++ のポインターの「値渡し」に近い挙動となる)。Golang を触ってみて、このあたりの挙動がわからず不安になったので、次のようなコードを書いて確認してみた。

check_assignment.gopackage main import "fmt" // 構造体の代入の挙動を調べる func checkStruct() { fmt.Println("----- 構造体の代入を検証") x := struct { name string; age int }{ "Wesley", 37 } y := x // (1) 構造体の代入は実体が複製される y.name = "Jeremiah" // yの内容変更がxへ影響を与えない fmt.Printf("&x.name:%p, x.name:%s\n",&x.name, x.name) fmt.Printf("&y.name:%p, y.name:%s\n",&y.name, y.name) fmt.Println() } // 配列の代入の挙動を調べる func checkArray() { fmt.Println("----- 配列の代入を検証") x := [5]int {1,2,3,4,5} //要素数指定->配列 y := x // (2) 配列の代入は実体が複製される y[2] = 0 // yの内容変更がxへ影響を与えない fmt.Printf("x:%v, &x[0]:%p, len(x):%d, cap(x)%d\n", x, &x[0], len(x), cap(x)) fmt.Printf("y:%v, &y[0]:%p, len(y):%d, cap(y)%d\n", y, &y[0], len(y), cap(y)) fmt.Println() } // スライスの代入の挙動を調べる func checkSlice() { fmt.Println("----- スライスの代入を検証") x := []int {1,2,3,4,5 } // 要素数省略->スライス y := x // (3) スライスの代入は参照が複製される y[2] = 0 // yの内容変更が x へ影響を与える fmt.Printf("x:%v, &x[0]:%p, len(x):%d, cap(x)%d\n", x, &x[0], len(x), cap(x)) fmt.Printf("y:%v, &y[0]:%p, len(y):%d, cap(y)%d\n", y, &y[0], len(y), cap(y)) fmt.Println() } func main() { checkStruct() checkArray() checkSlice() }結果$ go run check_assignment.go ----- 構造体の代入を検証 &x.name:0xc000068020, x.name:Wesley &y.name:0xc000068040, y.name:Jeremiah ----- 配列の代入を検証 x:[1 2 3 4 5], &x[0]:0xc00007a060, len(x):5, cap(x)5 y:[1 2 0 4 5], &y[0]:0xc00007a090, len(y):5, cap(y)5 ----- スライスの代入を検証 x:[1 2 0 4 5], &x[0]:0xc00007a120, len(x):5, cap(x)5 y:[1 2 0 4 5], &y[0]:0xc00007a120, len(y):5, cap(y)5コードの (1) の箇所では「構造体」、(2) では「配列」をコピーしているが、どちらも実体がコピーされている。ただ、(3) のスライスでは実体ではなく参照がコピーされていることがわかる。

まとめると次のようになる。

データ型 y = x の挙動 Java との比較 構造体 y へ x の実体がコピーされる Java と異なる 配列 y へ x の実体がコピーされる Java と異なる スライス y へ 「x が参照する実体への参照」

がコピーされる一見 Java と同じ Java に慣れたお前が Golang を書く時は上記のことに注意すれば良いだろう。

また、Golang の特徴であるスライスは、動的配列として使えすごく便利そうではあるが、見た目が配列にそっくりなのに配列とは挙動が異なるため注意が必要だ。

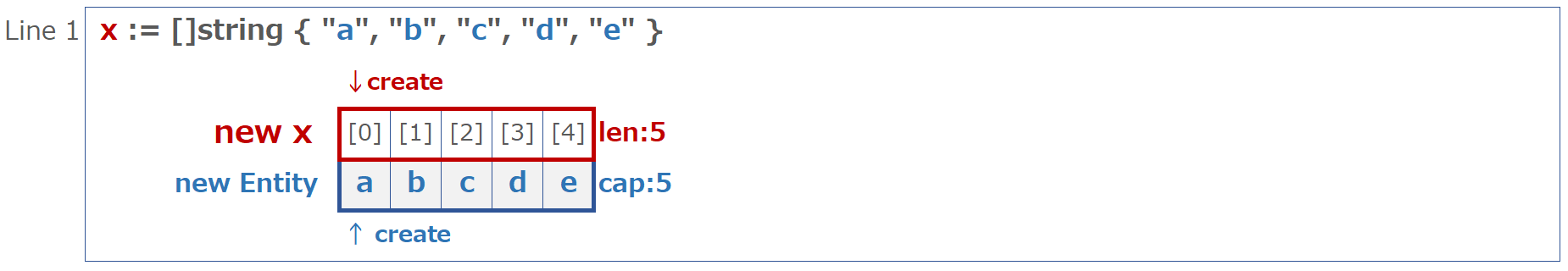

また、スライスはこれ以外にもちょっと癖があり Java の配列とは異なる挙動となるため、コードを書いて検証してみる。3.3.5. スライスの挙動を試す (shift / pop)

スライスは配列のシフト(先頭要素の削除)やポップ(終端要素の削除)、プッシュ(末尾に新しい要素を追加)などができるが、まずはシフトとポップを確認する。

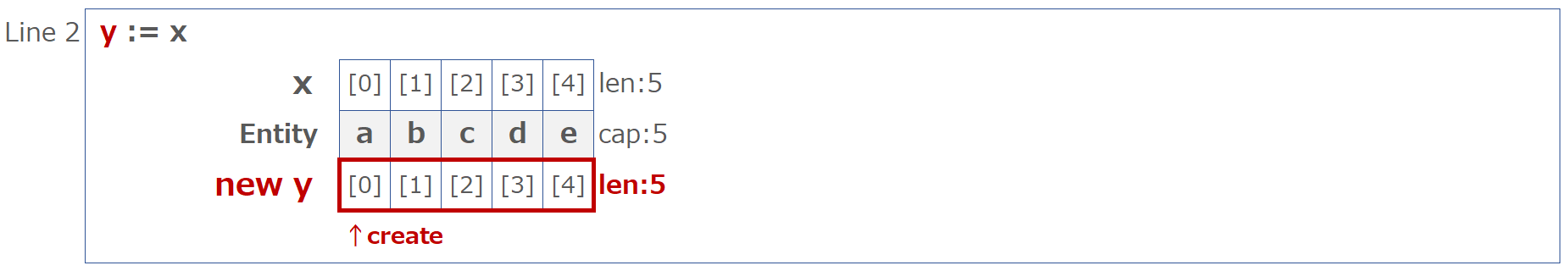

check_slice_shiftpop.gopackage main import "fmt" func printSlice(msg string, x, y []string) { fmt.Println(msg) xv := fmt.Sprintf("%v", x) yv := fmt.Sprintf("%v", y) fmt.Printf("x:%-11s, &x[0]:%p, &x[1]:%p, len(x):%d, cap(x)%d\n", xv, &x[0], &x[1], len(x), cap(x)) fmt.Printf("y:%-11s, &y[0]:%p, &y[1]:%p, len(y):%d, cap(y)%d\n", yv, &y[0], &y[1], len(y), cap(y)) fmt.Println() } // スライスの shift/pop のチェック func checkSliceShiftAndPop() { fmt.Println("----- スライスの shift/pop を検証") x := []string { "a", "b", "c", "d", "e" } y := x printSlice("(1)", x, y) // (1) y = y[1:] printSlice("(2)", x, y) // (2) y = y[:3] printSlice("(3)", x, y) // (3) y[1] = "C" printSlice("(4)", x, y) // (4) } func main() { checkSliceShiftAndPop() }結果$ go run check_slice_shiftpop.go ----- スライスの shift/pop を検証 (1) x:[a b c d e], &x[0]:0xc000076000, &x[1]:0xc000076010, len(x):5, cap(x)5 y:[a b c d e], &y[0]:0xc000076000, &y[1]:0xc000076010, len(y):5, cap(y)5 (2) x:[a b c d e], &x[0]:0xc000076000, &x[1]:0xc000076010, len(x):5, cap(x)5 y:[b c d e] , &y[0]:0xc000076010, &y[1]:0xc000076020, len(y):4, cap(y)4 (3) x:[a b c d e], &x[0]:0xc000076000, &x[1]:0xc000076010, len(x):5, cap(x)5 y:[b c d] , &y[0]:0xc000076010, &y[1]:0xc000076020, len(y):3, cap(y)4 (4) x:[a b C d e], &x[0]:0xc000076000, &x[1]:0xc000076010, len(x):5, cap(x)5 y:[b C d] , &y[0]:0xc000076010, &y[1]:0xc000076020, len(y):3, cap(y)4このプログラムでは、(2) の直前の

y = y[1:]でシフト操作(先頭要素の削除)を、(3) の直前のy = y[:3]でポップ操作(終端要素の削除)を行っている。またプログラムで表示しているlen(x)は x の要素数を表し、cap(x)は x のキャパシティを表している(Golang では、スライスの拡張時に備えて、スライスが参照する実体(配列)の容量を、予めスライスの見かけ上の要素数より多めに確保することがあり、キャパシティとはその容量のこという)。ここで注目すべきは以下の 4 点だ。

- シフト操作

y = y[1:]の後の (2) の箇所で、x[1] のアドレスと y[0] のアドレスが同じであること- (2) の箇所で len(y) と cap(y) が 5 から 4 に減っていること

- ポップ操作

y = y[:3]の後の (3) の箇所で、len(y) が 3 に減っているが、cap(y) が 4 のままであること- 要素値変更

y[1] = "C"の後の (4) の箇所で、 y[1] への変更が x[2] へも反映されていることこのことから、スライスのシフトやポップ操作時に背後で以下のようなことが行われていると想定できる。

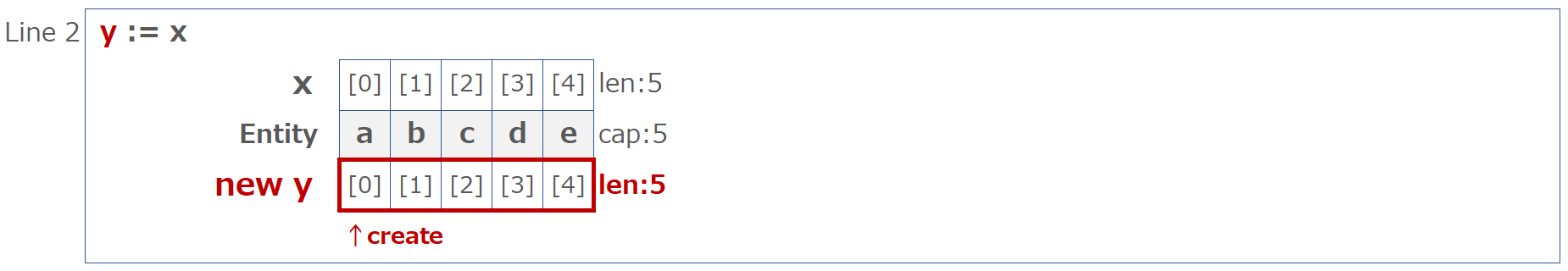

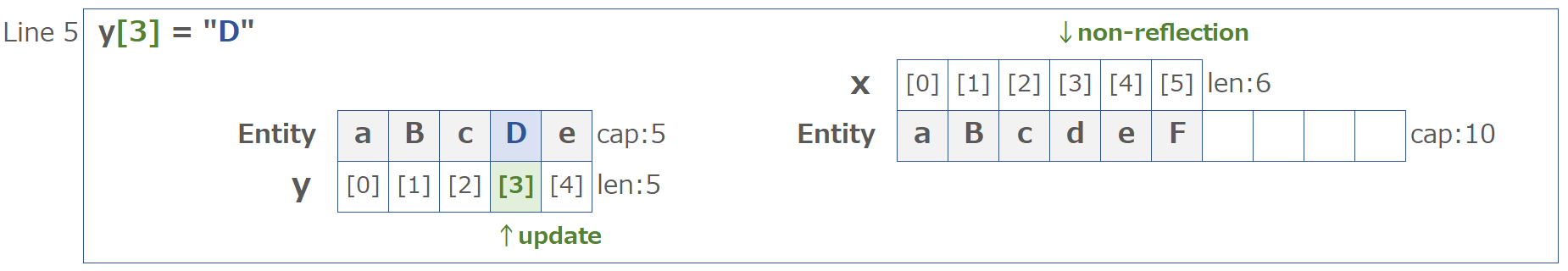

以下の図に示すように、x のスライス(赤枠)が生成される時に、その裏側で実体の配列(青枠)が生成される。ここではこの青枠部分をエンティティ (Entity) と呼ぶことにする。この時のキャパシティ (cap) はスライスのサイズ (len) と同じ 5 である。

次に、y に x が代入される(下図)。この時 y のスライス(赤枠)が生成されるが、エンティティは x と同じものを参照している。

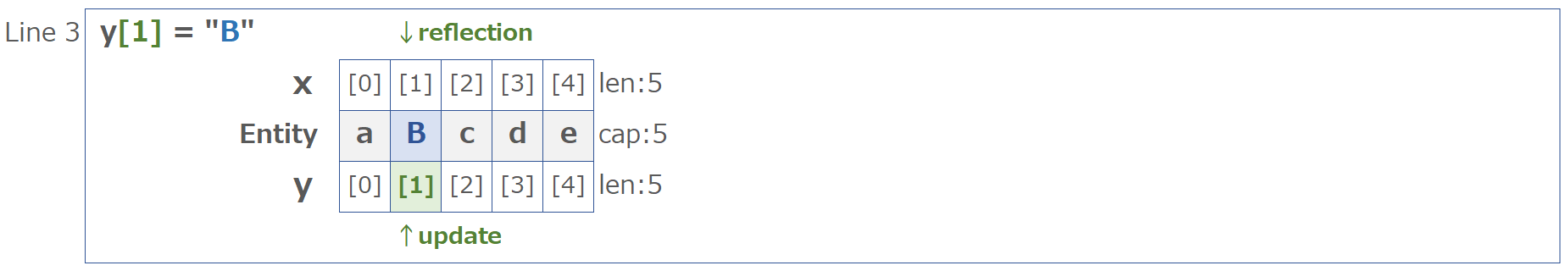

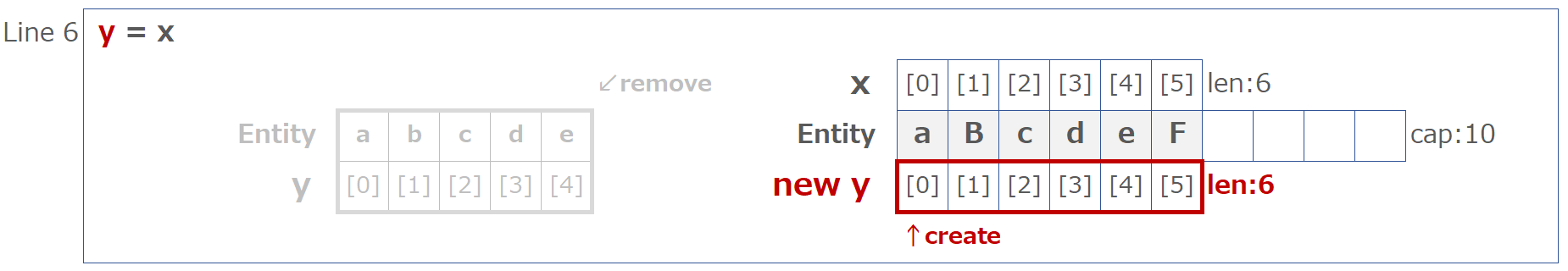

次に、シフト操作 (y = y[1:]) により y の先頭要素が削除される(下図)。

だが、実際にはエンティティは何も変わっておらず、スライス側(緑部分)が右側にずれたような形となっている。そしてこの時当然 len(y) は 5 から 4 に減るが、実体のエンティティに変化がなく末尾に余裕がない状態なので cap(y) も小さくなり 4 になっている。

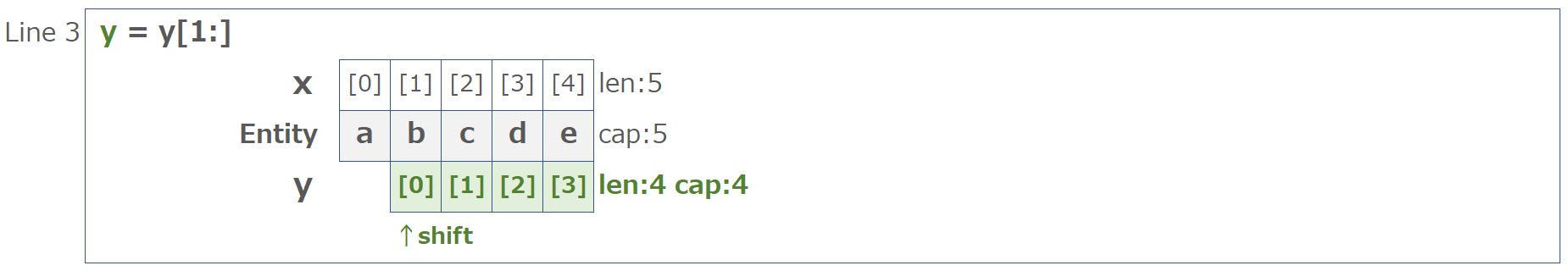

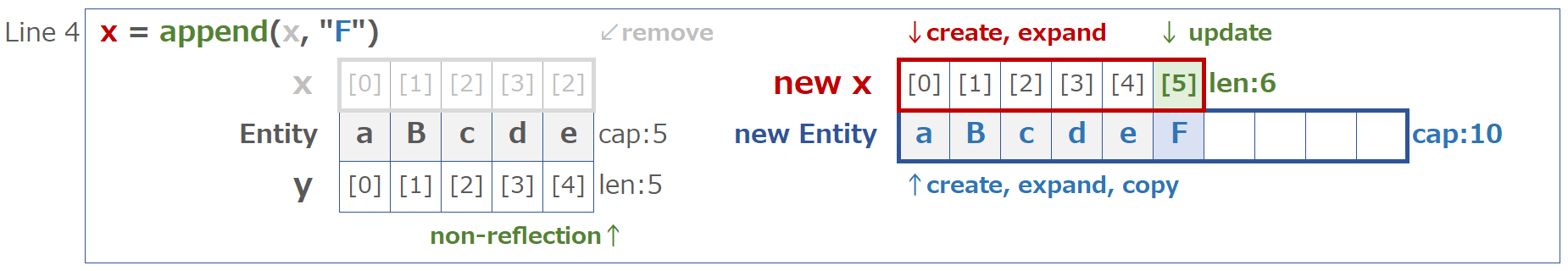

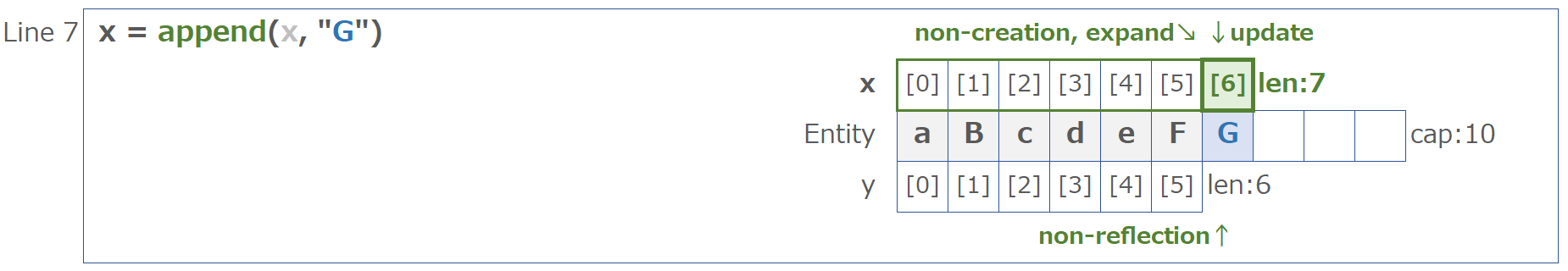

続いて、ポップ操作 (y = y[:3]) により y の終端要素が削除される(下図)。

len は 4 から 3 に減ったが、この時もエンティティは何も変わっておらず、スライスの末尾にひとつ余裕がある形となり cap は減らずに 4 のままだ。

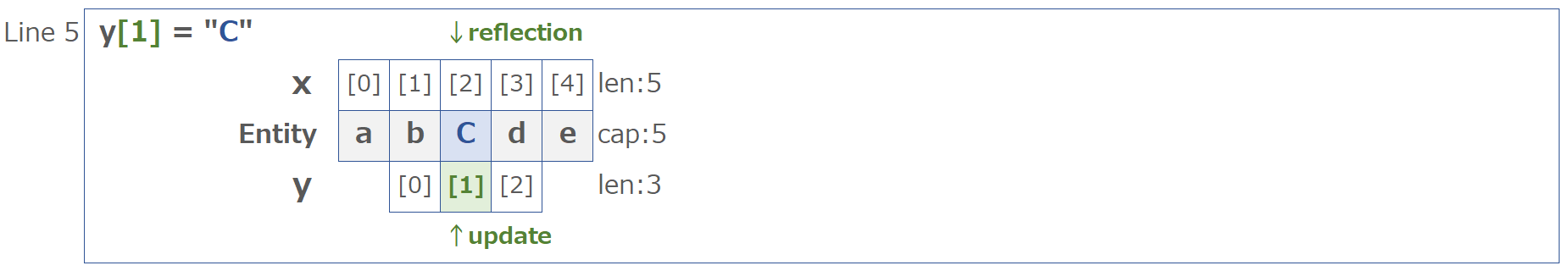

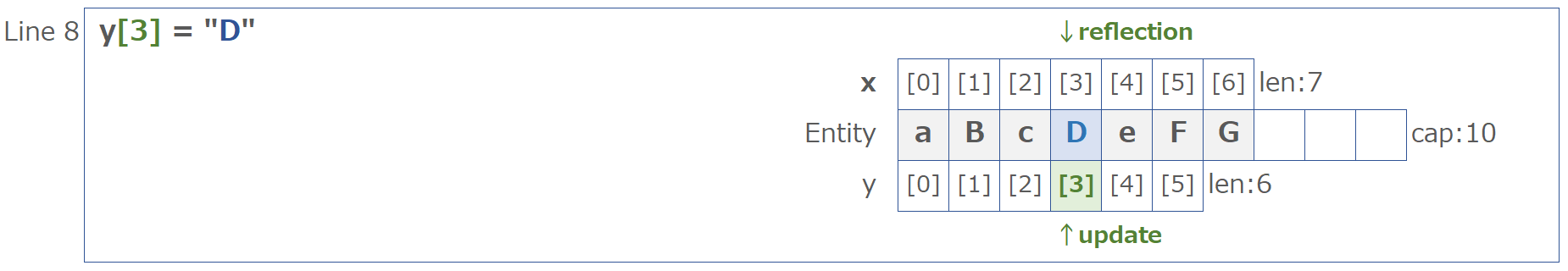

最後に、代入操作 (y[1] = "C") により、スライス y の左から 2 番目の要素 y[1] の値が変更される(下図の緑部分)。

そしてこれによりエンティティが変更された(青部分)ことにより、同じ要素を参照している x[2] に反映 (reflection) されている。

3.3.6. スライスの挙動を試す (push)

次にプッシュ(末尾に新しい要素を追加)を検証する。